- +1

相比“否”的答案,我們更喜歡“是”的答案

相比“否”的答案,我們更喜歡“是”的答案 原創 湛廬君 湛廬文化

延遲回應經常發生,但沒延遲多久第一個人就會失去耐心,或者認為被提問人壓根兒就不準備回答。

社會學家蓋爾·杰斐遜在研究了上千個英語交談中延遲和停頓的例子后指出,除了少數例外情況,除非交談結束,否則人們不愿讓沉默時間超過1秒。

杰斐遜認為,1秒是交談中的標準最長沉默時間。在在英語中,從問題結束到開始回答的平均時間不到1/4秒。這種快速回應是說話人進行新一輪交談的平均延遲時間。

經過比較發現,以1/4秒為平均回應時間,回應都存在正負半秒的標準差。有些回答來得非常快,實際上在問題結束前1/4秒左右就開始了,結果導致交談中出現一段短暫的重疊。其他回答晚于平均水平,在問題結束后沉默了約800毫秒才開始。

為了弄清楚這些延遲時間差異的原因,我們檢測了每個回應,并根據不同類型進行分類。

當一個人提出是/否問題時,如果被問的人能夠回答,他們可以在兩種回應中選擇一個,其中一個回應是給出一個答案“是”或“否”,直接回答提出的問題。

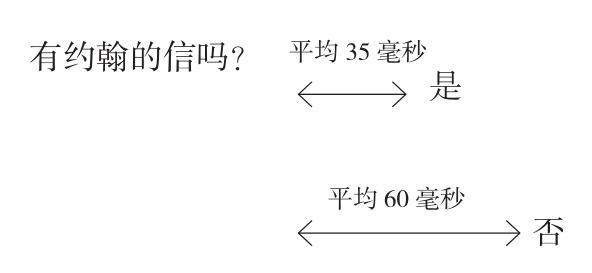

如果A問“有約翰的信嗎”,答案可能是“是”,也可能是“否”。回答這些問題有很多形式,例如“是”“嗯”“嗯哼”“哦”等。

而另一種回應是不一定直接回答這個問題,而是以其他相關的方式來回應。典型的例子是傳達信息,解釋為什么B不能回答這個問題,比如“我不知道”或“我還沒核實”。

當我們對這兩種回應進行時間計算時,我們發現回答(“是”或“否”)開始的平均時間比總的平均回應時間要早,大約在問題結束后150毫秒。而無答案回應開始的平均時間要更久,大約在問題結束后650毫秒,如下圖所示。

對比“回答”和“無答案的回應”,10種語言在回應“是/否”問題之前的平均延遲時間。

為什么無答案的回應延遲很久才開始?

這里有兩種可能的原因。

■ 第一種解釋與認知加工有關。

因為B正試圖回答問題。假設一個人知道答案所花的時間少于不知道答案所花的時間,那么長時間不回應是必然的結果。

■ 第二種解釋與信號有關。

根據這個解釋,如果一個人不能在問題后給出答案,他們會故意拖延,作為表達猶豫不決意思的信號。就偏向的概念來說,這種信號是有動機的。

假如提問者在尋求答案,那么除了給出答案,任何回應都不是提問者想要的。如果會話機督促我們在社交互動中保持協作,就應該避免無答案的回應。

就像上面的例子一樣,在開始回應前加入一段延遲似乎違背了問題的偏向。但與上述例子不同的是,延遲沒有超過1秒的標準最長沉默時間。被問者在1秒的延遲提示中給出了負責任的回應,但也留下了足夠的空白表明將要說的不是所期待的答案。

當我們在回應中放大所提供的答案時,再次發現兩種類型之間的時間差異。

我們將所有答案分為“是”和“否”兩種情況。“是”的答案平均延遲僅35毫秒,而“否”的回答雖然速度也很快,卻花費了近兩倍的時間(如下圖所示)。

對比“積極答案”和“消極答案”,10種語言在回應“是/否”問題之前的平均延遲時間

同樣,有兩種可能的解釋。從認知加工的角度解釋,與確定答案為“否”相比,確定答案為“是”所需的時間更少。這被稱為“快速肯定效應”。在實驗心理學所謂的快速肯定效應中,是有證據證明這一點的。

在一個簡單的實驗中,人們同時看到左右兩個色塊。他們被要求盡快按下面前的兩個按鈕,一個按鈕表示顏色相同,另一個按鈕表示顏色不同。結果發現,當顏色相同時,人們能更快地對顏色做出準確反應。在簡單的顏色維度中,判斷“相同”是在平均看到刺激物400毫秒內得出的,而判斷“不同”比“相同”要長100毫秒。

如果“相同”和“是”在肯定框架概念中存在聯系,那么從認知角度來看,這一效應可能就解釋了為什么交談時人們回答“是”的速度更快。對快速肯定效應信號的解釋指向了另一種不同的機制。這一解釋符合普遍假設,就是相比“否”的答案,人們更喜歡“是”的答案。

因此,如果一個人要回答“否”,那么延遲回應就是個好方式。我們在之前的例子中就看到了相同原因的延遲回應,“否”很可能就是提問者不想聽到的答案。

社會學家塔尼婭·斯蒂弗斯在一項關于美式英語極性問題的研究中發現,在二選一的是/否問題中收到的所有答案,有近3/4的答案為“是”(或者類似的回答,比如“嗯哼”、點頭等)。斯蒂弗斯預測的結果為“是”和“否”平均分布,但統計數據出人意料。

這里有兩種可能都基于人們更喜歡說“是”的解釋。

“是”的答案比“否”的答案更常見的一種解釋是,人們如此喜歡說“是”,以至于有時候雖然他們想說的是“否”也會說成“是”。但用這種原因解釋“是”比“否”多出2倍的事實,顯然無法令人信服。

另一種更合理的解釋是提問者的行為。如果提問者預料到人們不喜歡說“否”,那么他們會盡量避免問那些可能會收到“否”的問題。人們可以選擇用反問句來提問,這樣就可能得到“是”的答案。

假設A問B“這部電影好嗎?”,這個看似中立的問題,實際偏向于“是”的答案。如果B看完電影時臉上帶著懊惱的表情,那么A很可能會采用其他方式發問:“這部電影糟透了嗎?”結果依然會得到偏向“是”的答案。

(注:以上內容摘自《交談的要素》)

交談是沒有腳本可以遵循的,我們不能提前確定交談的內容和時長,也不能確定人們說話的順序。

有時,交談中會出現明顯的停頓和沉默,有時又會出現幾個人同時說話的重疊。這些到底是如何發生的,它們的背后隱藏了哪些關于交談的規則?不同語言之間的交談習慣又有哪些不同?“呃”“嗯”等看似微不足道的詞語在交談中發揮著怎樣的作用?在《交談的要素》中,語言學家N.J.恩菲爾德將會為你一一揭曉交談背后的奧秘。

原標題:《相比“否”的答案,我們更喜歡“是”的答案》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司