- +1

朱東潤先生誕辰120周年:遺著二種近日重新整理出版始末

【編者按】

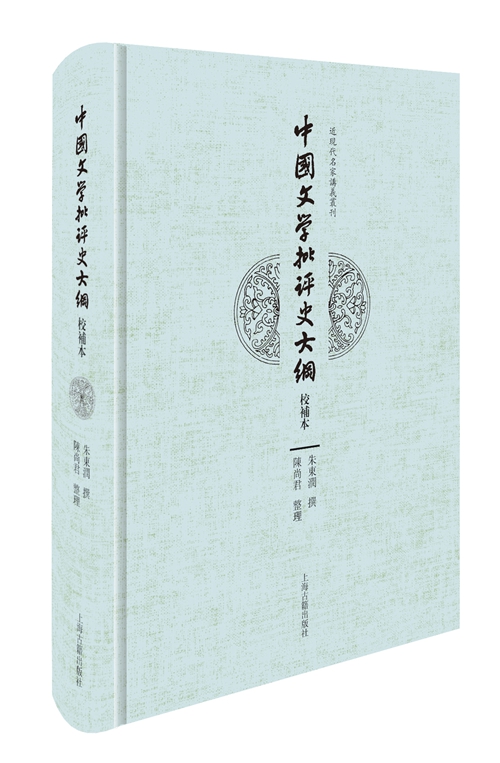

2016年12月6日,是朱東潤先生誕辰120周年。值此二甲子之年,朱先生的弟子陳尚君教授重新校補整理了朱先生的《中國批評史大綱(校補本)》和《元好問傳》,由上海古籍出版社在11月推出,作為對先生學術人生的紀念。

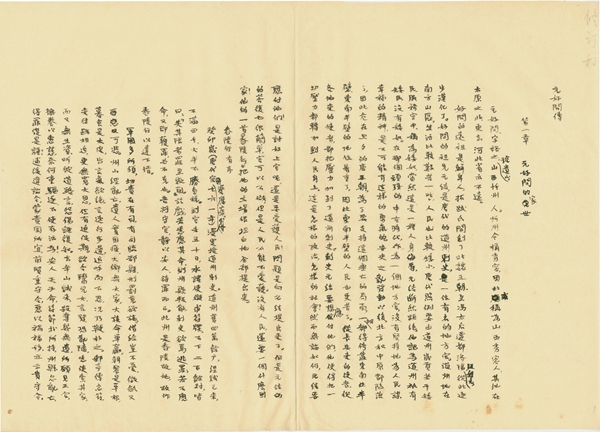

二書此前均曾出版,然而由于時代的因素,整理稿有所缺漏。如《中國批評史大綱》1944年出版于重慶開明書店,因戰火焚亂,當時1937年修訂后的寫定本僅存一半,此書由1933年第二稿后半部分和1937年的修訂稿前半部分拼合而成。然而陳尚君爬搜檔案史料,發現了1937年修訂本的最后十八章,即以此再現朱東潤先生生前手定修訂本的面貌。而《元好問傳》,早年由朱先生弟子王羿群先生整理,東方出版中心出版。原整理稿有刪節、不完整之處,如元好問早年經歷的部分,陳尚君先生于朱先生手稿中搜得各種未收入文字,最大限度地保留了原稿的內容,較上一整理本增加萬余字。

以下二文是陳尚君先生所撰述的兩書文本變遷的始末,原刊于《文匯讀書周報》書人茶話專欄“濠上漫與”,澎湃新聞經作者授權轉載。

《大綱》校補本的新內容

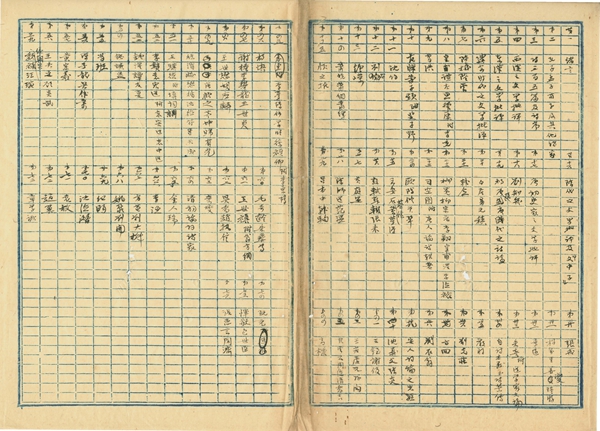

《周報》今年7月11日,發表拙文《修補戰火燒殘的學術》,介紹朱東潤師之名著《中國文學批評史大綱》在抗戰特殊時期在重慶出版,定稿的后半因戰事失落在武漢,只能以定稿之前半與1933年本《講義》之后半拼合成書。定稿的后半有18章戰后取得,另25章則已失去。今年適為朱先生誕辰120周年,乃根據先生自存1932年、1933年、1937年、1939年四次講義,以及定稿殘稿,重新整理為《大綱》校補本。恰值抗戰紀念日,故先期介紹。刊出后,編輯轉告讀意見,希望了解更多的細節,也希望知道校補本有哪些新內容。此書可于月內出版,我也樂意在此再做些介紹。

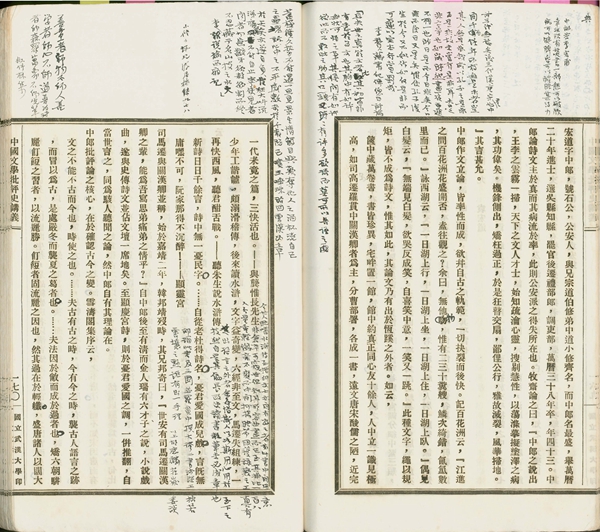

朱先生講授文學批評史,是接受時任武漢大學文學院長聞一多教授建議,1931年始授課,次年校內印出第一版講義,題記講到當時惟一的專書,即陳鐘凡《中國文學批評史》,肯定其“大體略具”,但也批評其繁略、簡擇、分類不能盡當,行文時,則陳書已有者不妨暫缺,全稿寫到明末錢謙益止。1933年講義即不考慮與陳書之交涉,將清一代二十多節全部寫出,對前次講義也有很大改寫。1936年至1937年,又用一年多時間再度增改寫定,無論文獻的補充或是論述的準確,因有多年的教學實踐,又有系列專題論文的發表,較前二稿有很大提高,增刪亦多。定稿雖缺了25章,在前次講義的批校中仍有痕跡可尋。我特別感到,一部現代學術名著的誕生,其前期必有充分的學術準備和反復推敲,恰好先生四次講義的印本都有所保留,講義各本都有先生講授時留下批注,加上殘存18章定稿殘頁,可以整理出新本。新本除最后18章改用定稿之正文外,對可以看到的歷次修改痕跡,也盡可能地予以保留,對已佚定稿也作了勾稽考索。此書曾是上海古籍出版社前身古典文學出版社1956年成立后出版的第一批著作,上周古籍社舉辦六十周年慶典,《大綱》此時出新版,也是難得的紀念。

《大綱》有幾章在講義基礎上幾乎全部重寫,我也將初稿保存。如首章為全書之總綱,初提英人高斯(Edmund Gosse)《英文百科全書》《文學評論之原理》之說,認為文學批評是“判定文學上或美術上的對象之性質及價值之藝術”。 《大綱》則更多強調民族文學特色,認為“主持風會、發蹤指使之人物”,“折衷群言、論列得失之論師”及“參伍錯綜、辨析疑難之作家”所發之議論,“皆所謂文學批評也”,取徑更寬,也更符合論述之實際。先秦批評,講義最初僅一章,從季札觀詩談起,《大綱》分列二章,將季札刪去,評價更精當完整,舊稿仍存,見修進之跡。

1937年定稿殘本,這次是首度完整發表,修改幅度很大。其中新寫部分有翁方綱、郭麐、包世臣等章。今人多稱翁之詩論為肌理派,先生似乎是首次將翁拉入批評史研究對象的學者,僅附與王世禎后,認為“謂神韻之說,出于格調”,“ 言詩主肌理,自謂欲以救神韻之虛”,足成一家說。包世臣最有名的著作是論書畫的《藝舟雙楫》,先生則舉其論文諸篇,贊譽其“斥離事與理而虛言道者之無當”,“ 通八家之藩而得其窾要”。此外,增補內容較多的部分,論詩則王士禛、吳喬、沈德潛、袁枚各章增補較多,如沈下增加討論溫柔敦厚為詩教一節,袁枚增寫論性情一節,都很重要;論文則劉大櫆、曾國藩二章有較多增改,章學誠部分增加一節。劉下增氣盛、音節二段,曾下增改尤多,如云:“姚、曾論文,同主陰陽剛柔之說。惜抱所得,于陰柔尤深。”曾“所得者于陽剛為近,故屢言好雄奇瓌瑋之文,而所以求之于行氣、造句、選字、分段落者,言之尤累累。”應是早年得聞唐文治先生授古文時所特別看重的見解。

新本保存了幾本講義中當年刪棄或改寫較多部分的內容。整章刪去者有《王铚謝伋》一節,主要談宋人的四六批評。四六指宋代的駢文,主要用于官方文件和人際應酬,古文占據主流后,漸為文學史所忽略,但其體式其實有許多變化,也有不少名篇。從朱先生遺稿看,是否在《大綱》保留此章,頗多猶豫。現在附存此節,足可參考。另外講義曾以“蘇轍張耒及惠洪”為一章,定稿時將蘇轍、張耒二人附在蘇軾后,將惠洪部分刪去。近年學者關心宋代禪僧詩作及其詩論,先生特別注意到惠洪論詩“主明理”,所提“妙觀逸想一語,別具會心”,“ 其言至可翫味”,都具特見。此外,各章節多少不等地刪掉一些有關文學風會與文人為人之議論,估計是為保存文學批評的主線,將枝蔓內容削除。所刪部分,也有許多獨到的認識與評論。如評價元初方回之為人:“其生值首鼠兩端之時代,其人為自相矛盾之人物。故當蒙古南侵,開城降虜,而抗志古昔,自比淵明。流連杭郡,躭情聲色,而偽附道學,動稱文公。”頗鄙夷其為人,但又肯定他“論詩蓋一極精微之人,持論往往細者入于無間”,并揭發其論詩諸多矛盾之說,甚具眼光。述元明南北曲演進大勢,則云:“北曲盛行,始于金元,至明初而南曲復盛,是后二者爭為雄長,而南曲之邁進,迄非北曲所能比擬。至于中葉以后,昆曲完成,而南曲獨擅一時矣。元人雜劇率以四折為主,南曲演進有至數十折者,此其繁簡不同也。元劇之中,方言俚語,往往迭出,迄于明人,雖一面推為行家,重其作品,而方言之勢已漸衰,迄不能振,綺語文言,代之而興,甚至賓白全用對偶,此則文質不同者又一也。論者或僅就文體一方,判別時代,而慨然于劇曲之漸漓,此言非也。文學作品,惟戲曲所受時代之影響為最大,詩文之作,雖不獲見于當時,尚可取信于后世,故作者嘗有以自負,不易為時代所左右。獨戲曲之與觀眾,其關系至切,無表演即無戲曲,凡不能取悅于觀眾者,其作品即無有流傳,故觀于元明劇曲之變遷,而元明兩代觀眾之情狀,略可知矣。”對皎然《詩式》之評價,則云:“《詩式》文章宗旨一條,論謝靈運之詩得學佛之助,于詩家境界,頗有見地。其他之論,雖稱述祖烈不無過譽,然熟讀謝詩,自抒己見,過而存之可也。”對曹植文論之批評,亦頗一針見血:“或謂子建《與楊德祖書》,備述當時作者,茫無定評,此或語本泛泛,意非評論,遽加譏彈,寧能盡當。然植之論文,確有籠統之病。……此種春榮清風,高山浮云,秋蓬春葩,洋洋皜皜之辭,托義若甚高,案之于實,不得其命意所在。后來文家撰述,多用此例,徒見辭采,無裨論斷,皆曹植為之厲階也。”也非通人不能有此認識。前后刪改,當然有研究斟酌中見解的變化,也有評價分寸的把握,因其中皆不涉舊說之謬誤,附而存之,足供今人參詳。

在自存講義中,還夾著當年授課時的幾份考試題,我也接收出版社的建議,移作附錄,藉見當年授課之實況,錄一題于下:“蕭子顯云:‘若無新變,不能代雄。’此文章貴新之說也。元好問云:‘蘇門果有忠臣在,肯放坡詩百態新。’若有不滿于新者,何也?能折衷于其間耶?李德裕論文章,‘譬諸日月,雖終古常見而光景常新’,果有是耶?所謂常新者又何指,試抒所見。”

元好問的大節

“問世間情為何物,直教人生死相許。”瓊瑤小說中流傳最廣的名句,其實出自金元間大文學家元好問筆下,僅“人”字為瓊瑤所加,并將上句“人間”改“世間”,以適合現代人理解。這首詞習稱《雁丘辭》,詞牌《摸魚兒》,有序云:“乙丑赴試并州,道逢捕雁者云:‘今日獲一雁,殺之矣。其脫網者悲鳴不能去,竟自投于地而死。’予因買得之,葬之汾水之上,累石為識,號曰雁丘。時同行者多為賦詩,予亦有《雁丘辭》。”這一年是金章宗泰和五年(1205),元好問十六歲,在往太原應試的路上,遇到獵戶殺一雁,另一雁雖已逃脫,仍悲鳴不肯離開,竟投地自殺。雁之重情,感動了這位天才少年,乃買下雙雁,鄭重禮葬,作詞頌之,一時和者甚多,今仍可見他的友人李仁卿和作,有“雁雙雙正飛汾水,回頭生死殊路。天長地久相思債,何似眼前俱去”之句。

然而元好問不幸處在天崩地壞的動蕩年代,蒙古鐵騎消滅金王朝的戰爭延續十多年,中原民眾遭屠戮流離,生死慘痛,超過了任何一個時代。元好問寫下大量喪亂詩,敘述自己的經歷,寫下一個時代的痛苦。他在內鄉、鎮平任上,寫《岐陽三首》,詠蒙古攻陷鳳翔戰事。朱東潤先生說:“好問諸詩,以七律為最高,七律諸詩,又以《岐陽三首》為最高。在這三首之中,充滿了情感。悲憤、惋惜、懷念、悵恨,各種各樣的情緒,而又音調鏗鏘,居全集之首,真是自有七律以來,不可多得的杰作。”這時還身處戰事以外。次年入京為官,親歷蒙古進入汴京后的擄掠與屠殺,有《癸巳五月三日北渡三首》:“道旁僵臥滿累囚,過去旃車似水流。紅粉哭隨回鶻馬,為誰一步一回頭。”“隨營木佛賤于柴,大樂編鐘滿市排。虜掠幾何君莫問,大船渾載汴京來。”“白骨縱橫似亂麻,幾年桑梓變龍沙。只知河朔生靈盡,破屋疏煙卻數家。”《續小娘歌十首》,錄二首:“竹溪梅塢靜無塵,二月江南煙雨春。傷心此日河平路,千里荊榛不見人。”“太平婚嫁不離鄉,楚楚兒郎小小娘。三百年來涵養出,卻將沙漠換牛羊。”寫出蒙古軍將汴京城中寶物車運船載而北,中原千里荊榛,白骨縱橫,三百年涵養的文明,就如同這些“楚楚兒郎小小娘”一樣,驅趕到沙漠換取牛羊。時代之慘烈,超過了曹操筆下的漢末,杜甫親見的安史叛亂,以及韓偓所經歷的唐末戰火。元好問記錄下時代的慘酷,成就自己的不朽。

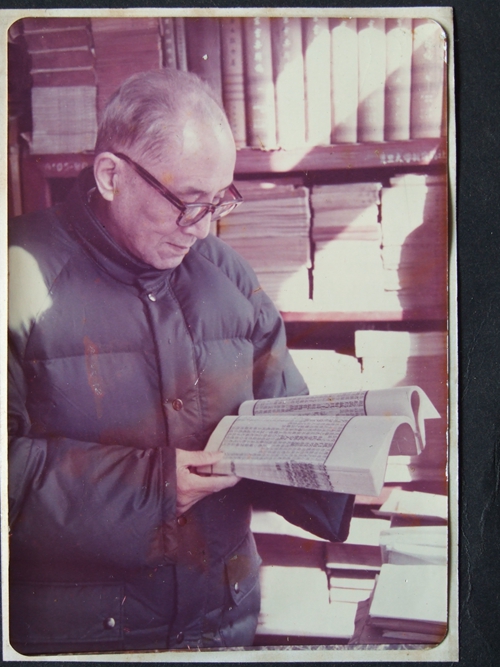

朱東潤先生一生從事傳記文學寫作,用英國傳記文學手法,揭示中國歷史上不朽人物的生命歷程和作品寄寓,開拓文學研究的新路。將近九十歲時,選定元好問為最后一部傳記的傳主。詳盡閱讀元好問的所有著作,閱讀元氏同時代的作品以及史書后,在九十一周歲前夕,完成寫作。先生九十歲有詩詠懷:“經行帶索有遺篇,九十衰翁劇可憐。我與榮公同一瞬,尚思為國獻殘年。”這種精神值得永遠記取。

記得1986年左右,與先生曾有過長談。先生說根據以往的一般認識,選擇元好問,很充分地閱讀了元的文集和同時史料后,對元氏在金亡前后的從政為人,獲得一些新的認識,并不全如前人所述為金源文宗,大節凜然,而是奔走南北,節義有虧。師前此所寫傳記人物,包括張居正、王守仁、陸游、梅堯臣、杜甫、陳子龍等,都是忠燼謀國、大節明朗的人物,先生作傳記表彰他們的功名事業,激勵民族正氣。元好問與他們顯然有所不同。先生說,九十歲年紀,沒有精力更換傳主,重新閱讀文獻。元好問先世出自鮮卑,雖高度漢化,正也不必以漢民族正統立場對他提出要求。前此寫了許多人物,最后一位有些變化,也還是好事。

這里說到的大節,是宋明以來士人反復強調的人生選擇,所謂忠于國,恤于民,孝于親,信于友,皆是,大則為三綱五常,小則為仁義禮智信,即文天祥《正氣歌》始終縈繞于中懷而不能輕忘者。先生對元好問的批評,集矢于他一生中的三件大事。

一是為崔立樹功德碑。蒙古圍金都汴京勢急,金哀宗出奔,西面元帥崔立殺諸權臣,向蒙古投降, 群小附和,請為崔建功德碑。先請王若虛,若虛自分必死,仍拒絕。后找來有文名的太學生劉祁,寫成初稿,再請元好問大幅修改潤飾,方得定稿。此后崔立敗亡,元對此諱莫如深,堅決否認,但劉祁晚年著《歸潛志》,詳記草碑始末。先生說:“從劉祁和遺山兩篇作品相比,他們之間是有相當的距離。但是劉祁并不諱言自己也參與其事;遺山則竭力洗刷,正因遺山亟于洗刷,愈覺劉祁的可信。從另一方面言之,遺山有《東平行臺嚴公神道碑》、《東平行臺嚴公祠堂碑》、《順天萬戶張公第二碑》,能為嚴實、張柔作碑,當然也不難于為崔立作碑,因為從大義講,三人的為蒙古前驅,其實是沒有什么差別的。”

二是蒙古包圍汴京之際,元好問上書蒙古宰相耶律楚材,歌頌其可當古之名相,并羅列“南中大夫士歸河朔者”數十人,建議楚材“求百執事之人,隨左右而取之,衣冠禮樂,紀綱文章,盡在于是”,向敵酋推薦今后可用人才。先生說,元好問“齋戒沐浴,獻書敵人的頭子,歌頌他的蕭曹丙魏、房杜姚宋之功。不但他自己如此做了,還要拉上一大批人,希望敵人主盟吾道,樂得賢才而教育之。在讀到這篇對于中書相公閣下的作品以后,只感覺得是在發昏,莫非我是在頭腦發昏,竟把《續小娘歌》和給中書相公閣下的獻書作為一個作者的作品?莫非是有兩個元好問,一個是同情人民,把吃苦受罪的人民認定是自己的血親骨肉,一個是厚顏無恥,把滿手血腥的敵人當作自己的再生父母?假若這就是文學,那么文學還有什么可以提出的價值呢?”

三是金亡以后,今人都贊賞元好問為保存金源文獻做了可貴努力,先生則發現元在編管聊城后,依附割據者嚴實而得到照顧。先生特別注意到,在十三世紀前半期蒙古、女真及南宋的角逐中,山東出現四位強者,即楊安、李全、嚴實、張柔。前二人敗亡后,嚴、張坐大,反復無常,殘虐是逞,但元好問極力為二人唱贊歌。對《東平行臺嚴公祠堂碑銘》,朱先生認為:“好問對于嚴實的歌頌,是作出最大努力的,但是要從民族立場上看,是不無遺憾的。”又說:“他對于嚴實、張柔這批朝秦暮楚,終于為蒙古屠戮中原人民的將士,周旋往來,盡情歌頌,已經是難于理解,及至《洛陽》這首詩,欲就天公問翻覆,那就更無從索解。假如天也發問,遺山的反復,居心何在,那又怎樣作答呢?”又說:“及至蒙古南來,不但對耶律楚材卑躬屈膝,即對于嚴實、張柔亦復歌頌備至。文人之為世所輕,正文人之所以自取,不能不令人為之三嘆。”這些都是很嚴厲的批評。

人非圣賢,孰能無過,生當亂世,存活為難。先生反對以今人之立場來評說古人,但對古人之失德,也認為無避隱之必要。這是他寫作傳記的基本立場,且得以貫徹始終。

朱先生著《元好問傳》,與他前撰各傳一樣,將元好問生前身后各百年間之大時代寫出,并將元之一生行跡與文學建樹寫出,將他的委曲附從也不作掩飾,是當代人物傳記中的佳作。此書1999年曾有整理本,由東方出版中心收入《朱東潤傳記全集》出版,稍有刪節。本次由我整理,全部依據原稿,另找到一些未經裝訂的散稿,新增逾萬字,由上海古籍出版社趕在朱先生誕辰120周年前夕出版,以為紀念。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司