- +1

網癮少年:生活是一款爛游戲

原創 蘇惟楚 文又京 偶爾治愈

2018 年,世界衛生組織宣布,在新版的《國際疾病分類》中,「游戲障礙」被列入「成癮行為所致障礙」單元。

在中國,相比「游戲障礙」一詞,人們更為熟悉的是「網癮」「游戲成癮」。

在很長一段時間,這個議題看似得到關注,其實一直被遮蔽在戒除網癮的極端討論中 ——「電擊療法」「控制孩子的瘋狂家長」「游戲是洪水猛獸」,諸如此類。

但這些對我們理解這一現象并沒太多幫助。

關于游戲本身、「玩游戲上癮」的人、ta 們的家長,我們都應該看到更多。

他已經兩周沒離開這臺電腦了。

16 歲的男孩左手飛舞在布滿油污的鍵盤上,右手點按鼠標,形成清脆的連擊聲。椅背上掛著他的校服外套,腳邊放著吃了一半的外賣。

屏幕上,兩隊玩家正準備爭奪一個 buff( 游戲術語,指游戲中的增益效果 )。推拉之間,有人突然釋放技能,數道藍色閃電從天而降,十人纏斗在一起。

時間仿佛停滯了,一秒鐘放慢了十倍。從各種重疊的特效中,他條件反射般地辨識出它們所代表的信息,迅速做出應對。

他連續擊敗了四名敵人,卻仍然在「Quadra kill」(游戲術語,四殺)的系統提示音響起時破口大罵 —— 因為沒能完成「五殺」。盡管已經是許多人眼中的「大神」,可在風云萬變的電子競技游戲中,總有更高處可攀登,也因此總有「再來一把」的理由。

「還要繼續嗎?」

「要。」

男孩一度被家人判定,「有網癮」。

圖源:IC photo

事實上,「網癮」一詞最早被提出時,只是一個黑色幽默。1995 年,美國醫生 Ivan Goldberg 在個人網站上定義了「網絡成癮障礙」,本意是諷刺美國精神醫學學會把所有過度行為都定義成「XX 成癮」。

三年后,1998 年, 美國心理學家 Kimberly Young 正式提出「網絡成癮障礙」的概念。她在著作《落網》中,將網絡比作粘性巨大的蛛網,它會把那些意志力不堅定的、從真實世界逃出來的人們緊緊纏住。

近二十年來,學界試圖從生物學機制的角度來討論,我們是如何在各類刷屏行為中「欲罷不能」。神經學家通過觀察人類大腦不同的體驗,發現游戲上癮的大腦模式與吸毒類似,「激活的是相同的獎勵中心」。

直到 2018 年,世衛組織發布《國際疾病分類》第 11 版預覽版(ICD-11),將「游戲障礙(Gaming disorder)」列入「成癮行為所致障礙」單元。次年,第 72 屆世界衛生大會上,游戲障礙被宣布正式列入「精神疾病」。

在中國,比「游戲障礙」更盛行的一個詞是,「網癮」。醫生們在臨床上發現,「網癮」相關的主要有三類:游戲、社交媒體、網絡色情,而游戲占有相當大的比例。關于「網癮治療」的實施和關注始于 2005 年,其中,人們關注最多的是「打游戲失控」的未成年人。

但在很長一段時間,這個議題看似得到關注,其實一直被遮蔽在戒除網癮的極端討論中。

如今,「網癮」被納入醫學范疇進行實踐與探索。

在一家三甲醫院成癮科,一位剛被沒收手機的少年焦躁難安,手不自覺總想要摸什么,父親一句「我就希望他不要再和那些亂七八糟的朋友來往」將他的怒火點燃,少年攥起拳頭向父親沖過去。

還有一個男孩,因為長期打游戲,脊椎和頸椎已經變形,靠著墻捧著手機,對外界發生的一切充耳不聞。哪怕就在此刻,他的母親哭得聲嘶力竭。

「這不像腫瘤那樣切掉就好了,而是牽涉到很多方面,家庭、教育、社會競爭。」

醫生和研究者們希望看到更多背后的問題,由此對癥下藥。

游戲給你的獎勵

2008 年前后,北京大學第六醫院主任醫師田成華開始進行「網癮」相關的研究。在他看來,最明顯的變化是,過去更多是網吧的臺式機,而現在,「一臺手機就很容易滿足需要」。

游戲策劃們也有類似的觀察。一位從業六年的策劃靳杰說,從早期的紅白機發展到今天的手機、掌上游戲機和電腦,不難發現,硬件方面運行得越來越好,進入游戲等待的時間越來越短,畫面也越來越精良。游戲「復原現實」的能力達到了新的層次。

在《欲罷不能:刷屏時代如何擺脫行為上癮》一書中,作者認為,硬件的改善,可能讓我們「上癮」的門檻越來越低。「『上癮』本身需要更強的動力、更快的速度、更便捷的獲取性、最新又最好。」

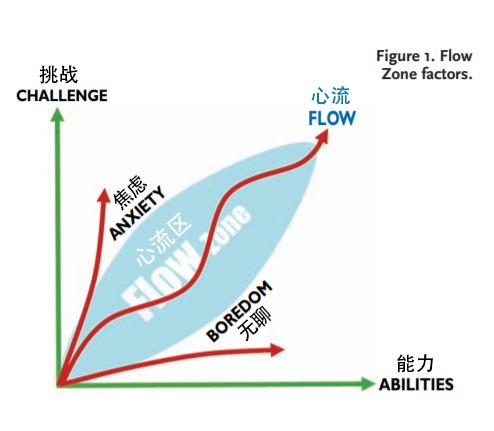

同時,談及這個話題,我們無法繞過的便是「心流(Flow)」理論。靳杰曾戲謔,「游戲從業者只要講最近讀了心理學,不用問,我們就知道說的是『心流』。」

這一理論來自于 1990 年匈牙利心理學家米哈里·契克森米哈的《心流》。他指出,人體驗到「心流」的時候,他們沉浸在手頭的任務里,失去了時間觀念。

有些人說,自己進入狀態時會體驗到深切的喜悅或興奮感;這種罕見的持久幸福感,似乎只有在人的能力恰好夠克服挑戰的時候才能出現。

游戲制作人陳星漢把這一理論引入到游戲設計中,此后,它便在游戲領域被廣泛使用。靳杰告訴我們,游戲策劃們會根據玩家狀態,適時給予對方體驗上的調整,使游戲難度和玩家能力處于平衡,從而制造出「心流體驗」。

圖源:陳星漢《游戲中的心流》

「舉個例子,以一個小時為單位,在你剛接觸游戲的前三分鐘,我慢慢拉起你的『心流』狀態,逐步讓你生長,比如開放更多的體驗,告訴你,新的道具和技能怎么玩。這時候如果你有點厭煩了,我說,放松一下,去打個怪吧。這時候,『心流』就又拉起來了,因為你學會了技能,會很高興。」

玩家的爽感在逐漸積累,總會有巔峰。但游戲策劃會盡量延遲巔峰到來的時間,并且在之后的下降階段繼續給予新的體驗,「比如新的任務、新的卡牌等等」,以此重新刺激玩家。

「一些競技類游戲會將到達『心流』的過程縮短。玩家不需要明顯的體力消耗和重復行為,就能很容易跟游戲機器之間產生高頻、『短路』且快速的獎勵連接。」一位研究者這樣總結道。

現在密歇根大學中國研究中心任博士后的饒一晨,曾在 7 年前調研過一家在當時附屬于三甲醫院的網癮機構。他觀察到,在機構里因為「網癮」被送進來的,幾乎百分之百都是《英雄聯盟》的重度玩家。

饒一晨說,這款游戲有著精妙的競爭機制,以及酷炫的英雄形象、畫面和游戲效果。虛擬戰場每局持續 30 - 40 分鐘,玩家的對手是具有極大不可知性的真人,每一次操作都會立刻得到反饋,整體局勢可能因為一個決策而翻盤 —— 就像真正的戰爭一樣,充滿無限可能。

圖源:IC photo

「后來,它被移植到手機端,流程進一步被簡化處理了。」

德銘,一位曾接受「網癮治療」的學員,也是現如今的游戲從業者告訴我們,「手游反饋的鏈條更短,設計者會讓更多人在空閑時間來進行挑戰,比如午休或下班路上,一局只要 15 到 20 分鐘,不需要電腦就能隨時隨地獲得良好的反饋。」

對于游戲里的這些設計,靳杰總結,「我們無法強制留住玩家,只是把游戲作為一種產品,盡可能延續用戶的生命周期。」

「也有一些很爛的游戲,以吸金為主,把自己所能想到的手法都用到游戲里面,最大化地構筑與用戶的聯系。但這種游戲到市面上,經過玩家的理智選擇后,應該很快會被淘汰掉」,另一位游戲策劃何嶼這樣認為。

需要注意的是,在交流的時候,游戲策劃們對于「上癮」、「沉迷」等詞的使用極其謹慎,生怕一個簡單粗暴的結論由此生成 ——「游戲都會讓人上癮」。

即使是見過太多病例的醫生們,也不愿意看到游戲被當做洪水猛獸,避之不及。

「這不是一個真空的環境,人總是需要放松和娛樂。封鎖得越厲害,反彈得也越厲害。」

「游戲障礙」入病的爭議

當「游戲障礙」作為一種疾病被納入醫學范疇討論時,伴隨始終的是爭議、未知和探索。

2008年,田成華擔任當時衛生部病理性上網(網癮)診斷標準課題組的負責人。「在此之前幾年,因為一些社會事件和新聞,比如打游戲過度甚至引發猝死之類的,兩會總有代表提到這個問題。涉及到健康領域,提得多了,衛生部說做一下調研,組織專家們進行討論。」

作為北京大學第六醫院主任醫師,田成華參加過其中一場。他在現場發言,「我們討論網絡成癮也好,或者是別的什么,首先應該定一個標準。不然,一個人嘴里的『網絡成癮』和其他人說的未必一樣」。

他接到了課題。在前期交流時,一個問題就被拋出,「為什么一定要把這件事當成一個病?」

事實上,此后數年間,世界衛生組織專家討論是否要將「游戲障礙」歸為「成癮性疾病」之前,同樣的問題再次被拋出。

「我能理解為什么會有這樣的疑問」,田成華說,「因為這個問題涉及到的東西,不只是醫學,還包括社會學、教育學很多東西。所以我說,如果要定病的話,不能說『網絡成癮』里什么都跟疾病有關,但我們肯定要挑出相關的部分。」

課題組提出一個概念,「病理性上網」。在當時,這次「定病」的過程不失為一次有意義的嘗試。

田成華等人首先建立了標準條目庫,通過文獻檢索,將國內外使用較多的與「病理性上網」相關的「診斷標準」列出,歸納或保留,形成了四大部分的初步診斷標準:癥狀標準;嚴重程度標準;病程標準;排除標準。

后兩項標準的確定,則是通過現場對因上網問題住院的受試者進行測查。「我們聯合了北京 3 家三甲醫院精神科副高以上的醫師們,兩名專家一組,交替對受試者及其親屬進行訪談,請他們根據操作性定義及豐富的臨床經驗,各自獨立做出診斷,再進行復核檢驗,對癥狀標準和病程標準進行考驗。」

最終,對初步診斷標準進行修訂后,課題組將「病理性上網」的癥狀條目特點確定為「不能控制的沖動、沉溺性、否認問題行為、復發、戒斷癥狀及不顧后果上網」。

課題組前后做了三期調查,公布在網絡上的是第一期,刊發于 2009 年,主要是北京地區的結果。「我們在全國選擇了七個行政區做調查,全部工作已經在 2012 年完成,但后續的文章未能刊發。」

對于何時刊發成果,田成華幾次得到的反饋是,「先不動」。他猜測,這個話題受阻可能是因為極易觸及大眾神經,畢竟游戲產業年產值逾千億。

「到了 2014 年還是 2015 年的時候,衛生部門說,你可以投稿了,但我已經沒有熱情了。」

但醫學界對此的討論和關注并未停止。

2018 年,世界衛生組織發布《國際疾病分類》第 11 版預覽版(ICD-11),將「游戲障礙(Gaming disorder)」列入「成癮行為所致障礙」單元,對此的描述是:

對一種電子游戲失去控制力,日益沉溺于游戲,以致其它興趣和日常活動都須讓位于游戲,即使出現負面后果,游戲仍然繼續下去或不斷升級。該游戲行為模式必須足夠嚴重,導致對個人、家庭、社交、教育、職場或其他重要領域造成重大損害,并明顯持續了至少 12 個月。

事實上,自 2005 年 WHO 開始修訂 ICD-11 時,這一議題在世衛專家內部已經過至少五輪討論。專家們來自不同國家和地區,涉及心理學、生物學和臨床醫學等領域。

「根據目前的研究,網絡或者游戲上癮后,大腦的功能、結構等發生了一些變化,這是不爭的事實。」中南大學湘雅二醫院精神衛生研究所副所長郝偉撰文回應質疑。他是「游戲障礙」入病的主要推動者之一,也是 ICD-11 成癮疾病相關工作委員會成員。

2012 年,郝偉和兩位德國專家提交報告,建議將「游戲成癮」在內的「網絡成癮」納入 ICD-11 中。當年,中國青少年網絡協會發布的一份報告顯示,2011 年中國青少年網民的網癮比例高達 26%。而德國政府公布的報告也提及,14~24 歲年齡段中,大約有 25 萬人對互聯網產生嚴重的依賴性,140 萬青年人屬于問題網民。

他在接受《環球》雜志采訪時稱,「評價一個診斷有兩個重要指標:一致性和真實性。就是要確保我們診斷的對象確實是我們想要診斷的對象。打個比方,如果用磅秤來測量身高,就不會產生真實的測量結果。同理,只有建立了統一的疾病定義和診斷標準才能實現一致性的、真實的診斷。」

有人也曾就此質疑,擔心「游戲障礙」入病會引發診斷濫用。

但郝偉在接受采訪時也強調,這并不會導致濫用診斷,二者之間不構成因果關系。

「但對不法治療機構借此吸引患者進行治療則需要警惕,尤其是采用未經效果認定的實驗療法。」

醫生們也一再強調,玩游戲的人很多,但確診為「游戲障礙」的患者比例并不高。

被送去治療的孩子們

盡管 ICD-11 增設了「游戲障礙」條目,但在臨床實踐中,醫生們還面臨諸多未知和探索。

「因為沒有診斷標準,所以在診斷一致性方面做得比較差。」

在此背景下,在當前對「游戲障礙」的診斷,更依賴于醫生們的臨床經驗來評判。

田成華告訴我,在臨床上,一些「游戲障礙」的患者存在共病,比如焦慮、抑郁、強迫癥、雙相情感障礙等,這類患者大約占四分之三,針對這些疾病有藥物可以使用。但還有一些患者,「本身沒有任何性格、精神障礙問題,只是單純對游戲上癮」。對于這些患者,目前還沒有藥物可治,更多采取社會心理干預等手段。

2018 年 10 月,北京回龍觀醫院臨床二科主任牛雅娟開始籌劃建立一個病房,對「游戲障礙」等行為成癮的患者進行干預治療。

回龍觀醫院,游戲成癮病房,2019年。

蘇惟楚 攝

但能提供給她參考的案例太少,盡管這在過去經常被討論,但大都發生在訓練營和民營醫院,入院標準、效果評估、長期跟訪都存在數據缺失。她只能「摸著石頭過河」。

她和團隊的醫生們花了近半年的時間,從房間的功能、色彩,到治療的方案反復討論。會客廳的沙發選擇了淡藍色,窗簾是綠色,家庭成員被邀請一同入住其中,整個病房整體都試圖呈現一種「住家的氛圍」。

病房里還安置了迷你 KTV、小書吧、動感單車、體感游戲。

回龍觀醫院,游戲成癮病房,2019年。

蘇惟楚 攝

這是一種行為替代療法,當患者身處戒斷期時,醫生試圖讓他們從其他娛樂和運動方式中找到快感和成就,以此明白,并不是只能從游戲中獲得這些。

被帶到牛雅娟面前的大多是未成年人,事實上,也不只她有這樣的觀察。這個年齡段的孩子腦發育不完全,對壓力缺乏應對技巧,手機和電腦又隨處可得。因此,醫生們普遍發現,「游戲障礙」的患者里,未成年人居多。

起初來到醫院的孩子們,大都不配合,也不愿承認自己「患病」。

田成華自有一套技巧,「我不說這是病,只說這是個問題,對你產生了影響,你承認嗎?比如一些孩子原來學習前三,后來倒數,情緒不穩定,經常發脾氣,和父母有激烈沖突,甚至產生傷害,更嚴重的,甚至會有違法行為;還有長期晝夜顛倒,身體狀況不好。這些都是事實,孩子也否認不了。」

「我問他,你希望這種情況改變還是保持?聰明一些的孩子,哪怕是面上應付,也會妥協,跟你說,我想改。當然還有一些孩子,明知道這個不對,但他抵觸很大,說我就是不想改。」

德銘曾在北京的一家封閉網癮治療機構待了 5 個月,他的父親每周定期來參加課程和活動,母親則是在機構里住一個月、回家待一個月。他在的幾個月里,總有孩子試圖從緊閉的大門逃跑,一旦被教官抓回來,就立刻被關進小黑屋。

與訓練營和網癮治療機構不同,回龍觀醫院的行為成癮病房沒有鐵門,沒有大鎖。醫生們會時刻觀察那些抵觸情緒強、不愿意配合治療的孩子,囑咐家長,一定要隨時陪伴。

在接診時,醫生總會遇到這樣的問題,「你們會電擊嗎?你們會體罰嗎?」

事實上,在醫院病房中,強迫和懲戒都被禁用。孩子們的個人選擇,甚至得到了比院外環境里更多的尊重。

譬如,醫生們希望一個喜歡安靜看書的男孩更多地參加其他活動,但男孩堅持自己對球類一點興趣都沒有。牛雅娟不再以「醫生的權威」進行干涉,隨后她發現,男孩圍棋下得很好,臉上逐漸開始有笑容了。

而當另一位母親試圖幫助孩子選擇他要參加的運動時,男孩突然發怒,甩開紙,「我不選了!」

醫生們也立刻上前制止了她,「要讓孩子自己擁有選擇的權力」,牛雅娟強調。

「網癮少年」,值得被看到更多

在把孩子送去治療「網癮」之前,對于家長們而言,自己的孩子更像一條條奔騰的瀑布,他們或許不想,或許已經不能去打破屏障,只是隔著很遠的距離,看孩子喧囂著向陌生的遠方奔去。

這些孩子原本應該更早、更多地被看到、被聽到。

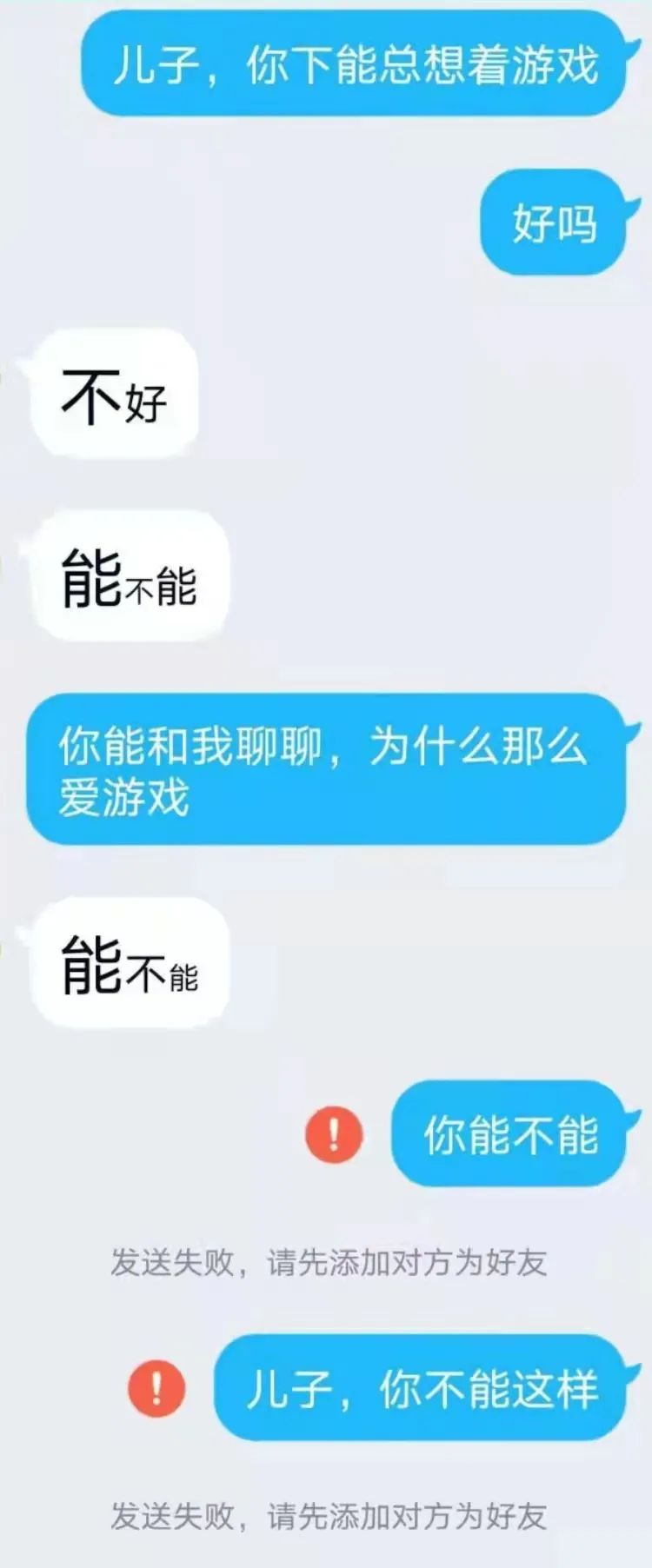

今年 6 月,念大學的李陽在網上發帖求助,在家讀六年級的弟弟打游戲愈發嚴重,甚至會裝病逃學,一旦爺爺不順著弟弟的意圖,就會遭到辱罵甚至毆打。他甚至拉黑了媽媽的所有聯系方式,只要有聯系就是要錢買游戲裝備。

一個半小時的對話里,我們粗粗勾勒出一個男孩的成長軌跡。

男孩 3 歲的時候,父母去外地打工,后來離異,各自有了家庭和伴侶。姐弟倆跟著爺爺長大,弟弟一鬧,爺爺就忙塞一個手機哄他。作為一個「留守兒童」,他沒什么愛好,除了游戲。

爺爺溺愛他,只要哭,他就能獲得想要的一切 —— 從兒時的奧特曼,到念書后不想寫作業的「自由」。他用跳窗自殺威脅爺爺,因為被攔住不給打游戲,他一拳「悶在媽媽臉上」。

今年寒假,李陽回家聽到爺爺和弟弟為游戲爭吵,弟弟把還穿著單衣的爺爺推出門外,自己躲在屋里打游戲。憤怒的姐姐把門打開,喊爺爺進屋去睡覺,回頭一看,弟弟站在沙發上面紅耳赤,喊著「你們都給我滾」。

李陽弟弟和母親的聊天記錄,他想讓媽媽給他買臺新手機。

圖源:受訪者提供

「已經很嚴重了,在家的時候完全日夜顛倒,每天玩到凌晨,白天睡覺,不吃家里的飯,餓了就點外賣。」

為此,姐弟倆發生過好幾次沖突,關系降至冰點。但他們也曾有過溫情,互相依偎的時候。

李陽讀高中時,父母返家時總愛爭吵,年幼的弟弟攥著手機找到姐姐,「『姐姐我怕』,那時候覺得他挺可憐的,那么小父母就沒在身邊」。

高三畢業那年暑假,李陽騰出手跟弟弟講道理,控制他打游戲的時長,「他也自覺,每晚十點就會把手機交過來,我看到他還有很多游戲群,征求同意之后,也退群了。那段時間,他的變化還蠻大的。」

但外出念大學的李陽,寒假返家,只是過了一個學期,就發現自己再也管不住弟弟了。而他對父母關系的變化也不再在意。

「很麻木,就是那種,人類的悲歡并不相通,而他只要打游戲。」

今年,媽媽帶弟弟去武漢醫院檢查,12 歲的男孩被確診了抑郁。

李陽的語氣中透露著懷疑,她不知道這是不是弟弟為了達到目標所采取的新手段,「家里人也都不是很信。」

「在接受吃藥治療嗎?」我問。

「這個不太清楚了。」李陽回答道。她曾是家里唯一「能管住弟弟」的人,現在也被河流隔在另一頭,無法看清對方。

「家長們總以為問題是因為游戲才產生的,但事實上,游戲只是承載了這些問題。」牛雅娟說。

在行為成癮病房里,擺著一個沙盤,沙盤的意象能夠表達游戲者內心深處意識和無意識之間的持續對話,心理醫生通過孩子對沙子、水和沙具的創建,捕捉到許多語言無法演繹的細節,比如情感隔離、孤獨、憤怒、無助。

一個孩子把代表自己的小人放置在沙區中央,用手指在四周勾勒出一個框,「這是孤獨」。另一個孩子在沙區擺下了代表自己和父母的小人,「父母」背對著「孩子」,相距甚遠。

回龍觀醫院,游戲成癮病房中用于治療的沙盤,2019年。

蘇惟楚 攝

「相對多的情況是父親在家庭中的角色缺失,或父母的教育理念不一致」,田成華說,「還有一種是教育過于嚴厲,給孩子帶來極大的壓力。除了學習之外,不讓他們參與任何一種娛樂和交流活動。」

他碰到最極端的案例是,孩子上下學全由父母接送,放假也不被允許跟其他同學玩耍,父母替他報了各種各樣的學習班。

「一個完全封閉的環境,這個孩子一旦接觸到游戲,就可以獲得現實中得不到的快樂,他就失控了。」

我們需要快樂,這是天性

在探訪網癮治療機構,接觸到更多家長之后,饒一晨對家長的處境和困境有著更深切的了解。

「60 后、70 后的這一部分家長,一些人的認知是局限的,他們的成長環境就很單一,有書就讀,有工作就去上。他們也不能理解 90 后、 00 后的孩子,這些孩子在市場經濟環境成長起來,見過很多光怪陸離的東西、接觸那么多文化產品,他們渴望找到自己喜歡的東西。」

「因此,家長們希望孩子在這個單一賽道上競爭,但孩子總向往外跑,原因是,這個賽道提供不了更多的創造力,也提供不了更多的想象。打游戲對于一部分孩子來說,可能是無意識的自救行為。」

事實上,一些孩子遠比家長們看到的更加充滿創造力和想象力。

德銘在進入網癮治療機構后,被嚴禁玩電子游戲,他和其他孩子盡量通過運動、閱讀去消耗精力、轉移注意力。

后來,他們自己研發了一種游戲,各自分工,有人負責繪畫,有人負責文本,有人負責貼名字,有人統計卡片數量,根據機構的情況模仿「三國殺」,重新在上面創作各種人物卡、行動卡和裝備卡。

人物卡上畫上了學員、機構里的教官、醫生甚至主任。每個人物有自己的特點和技能,沒有誰優誰劣。即使是對于討厭的教官或醫生,孩子們也并沒有心存報復,將對方設計得很爛。

「我的理解是這樣的,一個人被流放到荒島,他沒有工具,但為了生存,他即使不會取火,也得專門去學怎么取火;如果他的快樂消失了,他就需要去尋找快樂,這是天性。」

在機構里,饒一晨遇到了昌文,他是自己主動來治療的,沒有父母逼迫。

昌文在縣城長大,一直是優等生,但在念大學之前,沒有接觸過任何游戲。考上北京的重點大學后,發現自己并不喜歡且擅長本專業,同時跟許多精英競爭,也沒有贏的可能。

逐漸地,他喪失了學習的動力,每晚去網吧通宵打游戲。他形容打游戲時的自己,「來到了宮殿,我就跟國王一樣。在游戲的世界里,我想做什么就做什么,無比自由,有那么多游戲可以供我選擇!」

反觀現實生活,昌文看似有自由 —— 努力學習,自己選擇了學校和專業,但是實際上,卻被腦海里那個完美的自己給束縛住了。一旦做不到那么完美,他就會陷入恐懼。

「功利化的教育下,學習是學習,游戲是游戲,現實和游戲世界的落差太大了。」饒一晨說,在上個世紀 20 年代,人類學家來到一些島嶼部落去做觀察時,發現他們的生活與那時候的美國人生活非常不一樣,當地人的游戲、娛樂、教育、生活、勞動是一體的,分工沒有很細化。

然而,今天我們的生存狀態更像是一種二元對立的狀態,教育和游戲割裂開,一提游戲,就是否定的、片面的認知和理解,「但這樣是危險的。」

同我們對話的部分游戲策劃、醫生們已為人父母,他們也都談及自己對孩子玩游戲的態度,「疏不如堵,需要引導孩子使用、甄別游戲,控制時長,讓孩子學會如何與電子產品打交道,而不是反被它所控制」。

德銘提到自己打游戲的初衷,他享受上分的快感和樂趣,更重要的是,他在游戲里與外界發生了有趣的社交連接,那是他在學校所無法獲得的。

他是那間網癮治療機構里少有的、最后依然從事游戲行業的人,還投資過一家小有名氣的游戲戰隊。

德銘的成功無疑是對「另辟蹊徑」的鼓舞,但并不代表這是一條好走的路。

圖源:IC photo

在門診和病房中,醫生和孩子常有這樣的對話。

「不學習,以后你做什么?」

「電競選手或主播。」

「這條路其實很殘酷,」 德銘說。電競行業和直播行業,也都需要門檻,比如天賦、專注力,同時面臨訓練高強度、工作黃金時間短等問題。

而他投資戰隊的決策,也是由人脈、能力、眼光、時機共同作用的結果。與其說「另辟蹊徑」,不如視為廣義上的「學習」在游戲領域的應用。

「(游戲)當然可以成為一種選擇,但不應該是一個人逃避現實的幻覺。」

饒一晨發現,當下解決「網癮」的難題更多還是拋回給家長,即使國家出臺相關政策,控制未成年人打游戲時長,但對家長而言,還是由他們左右孩子的游戲權力。

「當小孩沒法在某個時間段打游戲的時候,他又來求你,來借身份證去打游戲。」

同時,這一代作為互聯網原住民成長起來的孩子,他們在逃避成年人管控上能夠發揮無窮的智慧,比如去其他平臺找一些相似的游戲,又或者在手機桌面隱藏自己的游戲 App。

「我們應該反思的是,為什么會有孩子感覺,『學習是設計得很爛的游戲』?除了一刀切限制游戲時間,是不是還可以探討,如何調動更多的社會力量,探討什么是更有機的游戲,讓有機的『玩』和探索,嵌入每個人的社會生活。」

「或許,網癮少年們并不是逃避競爭本身,而是厭倦或畏懼著那個看似沒有終點的、缺少人性的單一賽道。更有意思的游戲和娛樂不斷充斥在生活中,如果這些孩子在現實中能夠獲得更多支撐和選擇,或許結果就不一樣了。」

本文由 中山市第三人民醫院精神心理科 鄧蘭芳 審核

為保護受訪者隱私,文中靳杰、EC、李陽、何嶼、昌文均為化名。

撰文:蘇惟楚 文又京

監制:李晨

封面圖來源:IC photo

如果您曾經有過成癮經歷,或是對成癮現象有自己的觀察,歡迎后臺私信或發郵件至 features@dxy.cn 。不論是成癮者、家屬、醫學人士、社會工作者,還是其他身份,我們都期待您的分享!

參考文獻

1. 林絢暉:《網絡成癮現象研究概述》,《中國臨床心理學雜志》,2002 年第 10 卷第 1 期。

2. 劉鐵橋,趙敏,郝偉:《游戲障礙的研究現狀與展望》,《中國藥物濫用防治雜志》,2020 年第 26 卷第 4 期。

3. 王文政,陶然,牛雅娟 等:《「病理性上網」診斷標準的初步制訂》,《中國心理衛生雜志》,2009 年第 23 卷第 12 期。

4. 亞當·奧爾特:《欲罷不能:刷屏時代如何擺脫行為上癮》,機械工業出版社,2018 年 2 月。

5. 袁明,郝偉,李勇輝:《房間里的大象:有關行為成癮的爭議及回應》,《中國藥物濫用防治雜志》,2018 年第 24 卷第 5 期。

6. 周逵:《作為傳播的游戲:游戲研究的歷史源流、理論路徑與核心議題》,《現代傳播:中國傳媒大學學報》,2016 年第 7 期。

相關閱讀:成癮系列

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司