- +1

朱德唯一孫女朱新華:現在參加聚會,我都不許別人說我的出身

朱新華辦公桌邊的窗臺上,擺著一盆蘭花,綠色的葉子纖細柔弱,看著貌不驚人,但是一旦開出青綠色的小花,整個辦公室就沁滿了幽幽的清香。

這盆蘭花的品種叫“朱德素”。據說1962年朱德在廣東采集蘭草時,在廣東仁化縣扶溪鎮一個村委會書記家尋得其家傳幾代的大荷素,后來這花改名“朱德素”。朱德喜歡蘭花是出了名的,不僅愛養、會養,還留下了大量詠蘭詩作。1972年朱新華參軍后第一次回家探親時,就從廣東帶回兩盆蘭花送給了爺爺。

2010年,朱新華去福建武平參加劉亞樓誕辰100周年時,拜訪了當地一位喜愛蘭花的老縣長,老縣長送給她這盆蘭花。直到那次,朱新華才聽說了“朱德素”的故事。

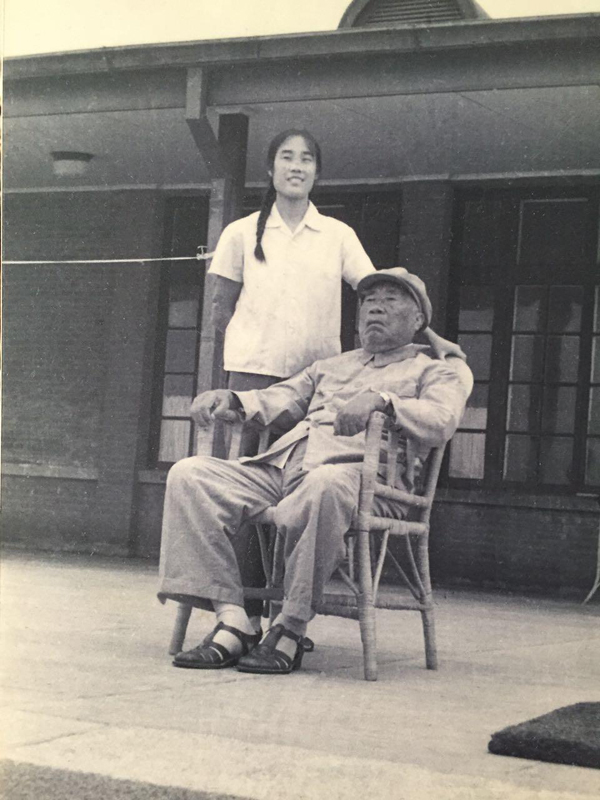

“爺爺很少和我們講他的歷史,我們對爺爺的了解就是通過生活中的接觸,很多歷史內容,我們也是從資料、書籍中了解,可能還不如那些學者們了解的多。”今年62歲的朱新華長著一張國字臉,眉毛很濃,說話語速很快,行事干凈利落,英氣十足。鄧穎超第一次見到她時,笑著說:“一看就是朱家人”。

朱德一生戎馬倥傯,大半生在戰爭中度過,只育有兒子朱琦和女兒朱敏兩個孩子,兒子朱琦與兒媳趙力平生有四兒一女,朱新華是朱德唯一的孫女。朱新華的名字就是爺爺給取的,寓意“新中華”。

從廣州解放軍第一軍醫大學畢業后,朱新華一直在解放軍301總醫院工作,任急診科副主任,之后調任金溝河干休所衛生所所長直到退休,現在仍任顧問一職。

在醫院的一張公開聯系表上,我找到了朱新華的手機號。“病人都有您的手機號嗎?”我好奇地問。“對啊,我的手機24小時不關機,即使半夜也是隨叫隨到。”朱新華這樣回答。盡管知道做醫生很辛苦,但她唯一的女兒還是學了醫,現在她的女兒是北京兒童醫院的一名醫生。

朱新華現在的日常生活和一位普通的北京退休大媽并無不同。打開她的微信朋友圈,一個重要主題是發布自己外孫的照片。“他和別的孩子不一樣,特別愛聽抗戰的故事,中國十大元帥的名字,他背得特別熟。”說起9歲的外孫,朱新華一臉驕傲。

前一段時間,朱新華和幾個朋友去歐洲旅行了一次,在接受解放日報·上觀新聞采訪的時候,她的十個手指涂著指甲油,而且每一個手指的指甲油顏色都不同。“在從瑞典到芬蘭的郵輪上,要買指甲油,我就試了個遍。”朱新華嘿嘿一笑說,她現在的一大愛好是去市場買東西砍價。

在廣東從化的日子

上觀新聞:雖然您是朱老總的唯一孫女,但有關您的公開資料卻很少,我查了一下,您在1969年隨朱老總去了廣州從化,當時是一個什么樣的情況?

朱新華:1969年,我15歲。當時一個大的背景是我們國家和蘇聯的關系比較緊張,同時國內形勢也很緊張。在這個背景下,中央做了一個決定,把在京退居二線的老同志和部隊上的老領導疏散出去,我爺爺奶奶接到通知后不到一個星期就要離開北京,時間特別緊迫,他走之前只通知了我父親一個人。

當時有七八個人去了廣東,跟我爺爺一起去的有董必武、滕代遠、李富春、蔡暢夫婦。我小時候一直在父母身邊長大,只在節假日、寒暑假到中南海和爺爺奶奶住。1967年中南海出了個規定,家屬不能進中南海,這樣即使寒暑假我也不能回爺爺奶奶身邊。所以,在廣東從化的那段時間,是我和爺爺奶奶接觸最密切的時候。

上觀新聞:當時怎么讓您跟去廣東呢?

朱新華:我的兩個哥哥長期和爺爺奶奶住在一起,但是1969年的時候,我大哥朱援朝已經去當兵了,二哥朱和平也進了工廠當工人,二哥很愿意去廣東,但是當時走的時候不知道什么時候能回來,我爺爺奶奶是打算長期在廣東住下去。

長期住下去,身邊總得有個孩子。我兩個弟弟還小,都在上學,我那年正好初中畢業,在家等待分配,所以選來選去,就讓我去廣東陪爺爺奶奶。爺爺奶奶也很開心,沒有孩子他們覺得挺寂寞。

我們住進廣東住地后,可以在院子里散步,但不能出來,橋頭有人站崗。我爺爺身邊帶了秘書、警衛員、炊事員三個工作人員,除了工作人員,我就是他們唯一的親人。

上觀新聞:那你們平時在一起都聊什么呢?

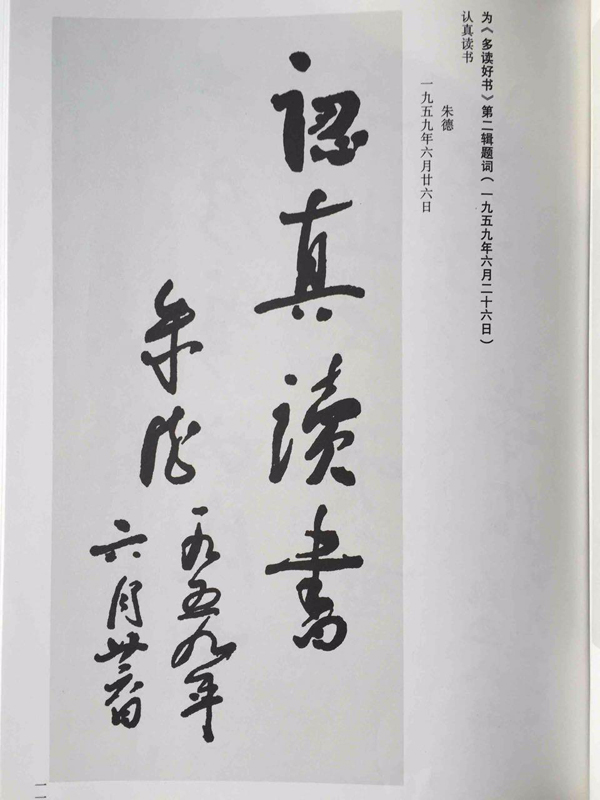

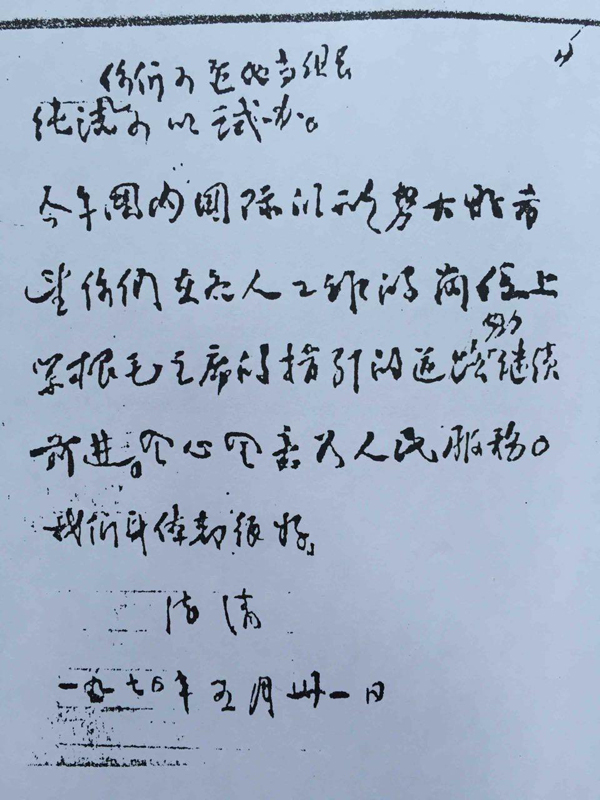

朱新華:平常就拉家常,不可能老講國內國際形勢啊。我爺爺每天上午固定要讀書、看報、學習文件,后來也沒什么文件可看,主要就是看報紙、雜志和書,我每天給他念報紙、讀《毛選》,《實踐論》是讀得最多的,還讀《共產黨宣言》和很多關于歷史唯物主義、辯證唯物主義的書籍。讀完了要簽上字:某年某月,誰誰讀了什么書。這些書都讀了不止一遍,我看到書上簽字都簽了十幾遍。

我那時候還小,讀書不過腦子,認識的字就讀,不認識的字問了我爺爺再讀,根本不去理解里面的內容。但是讀得時間長了,爺爺會問我一些問題。比如“這段你理解了沒有?是什么意思?”讀《參考消息》上的外電評論,他會問:“這是哪個國家的評論?”“你覺得這個觀點對嗎?”我說不知道。我爺爺就跟我說:“你讀報紙不能照本宣科,讀書不能不走腦子,尤其讀《參考消息》,要有自己的觀點,不能完全相信西方的觀點。他還告訴我,哪些是資本主義國家的評論,哪些是社會主義的評論,怎么思考,哪些觀點對,哪些觀點不對。他從這些方面啟發我,教我怎么讀書。

上觀新聞:我們知道朱老總很喜歡讀書,還組織全家舉辦“學習日”活動,看來到廣東他這個習慣沒變。

朱新華:即使在節假日,每天上午都是他的固定讀書時間。我不在就是秘書讀,秘書不在就是警衛員讀。他自己看大字書,突然想起一個心得或者一句詩,他就會寫在旁邊。這些批注過的書很多都交給了歷史博物館。

今年12月1日四川儀隴的朱德同志故居紀念館復館,為了這次復館,我捐了100多本爺爺以前看過的書,差不多把我收藏的都捐出去了。經過這次整理,我才發現他看的書很多、面很廣,不僅有列寧的書、論述社會主義發展道路的書,也有經濟學的書,各方面的都有。這些書不是翻一翻,而是認認真真讀過,批注非常多。

有的書奶奶也看,他就專門寫上“康克清的”,他的書就寫上“朱德”兩字。

上觀新聞:這些書都捐了啊?

朱新華:我怕我保存不好,紀念館畢竟有保存書本的專業設備。

1976年我爺爺去世后,我跟著奶奶去鄧穎超家,打聽怎么處理我爺爺的遺物。她給我們出主意,說先不要動。所以回來之后,奶奶就把爺爺的辦公室給鎖起來了。后來過來好幾年,歷史博物館來搜集文物,把需要的文物都收走之后,她才用了那個辦公室。桌子留下來了,原來爺爺用過的東西,比如毛筆、硯臺都給了歷史博物館。

家風:“炊事員是為我服務的,不是為你們服務的”

上觀新聞:在生活中,您爺爺是怎么樣的一個人?

朱新華:我覺得我爺爺的經歷特別不尋常,平時的為人處世能體現出他不凡的人格魅力。

1970年我去廣州上學,五一放假我去從化看他們。那時候我已經當兵了,一回家就向爺爺敬了個禮,我爺爺特別高興,說:“你真是長大了,軍禮敬得也不錯,挺標準。”

我們一起出去散步,門口就有站崗的哨兵,哨兵給他敬禮,他每次都給人家回禮,我沒有這個習慣,跟在后邊走過去了。他看了我一眼,對我說:“這個小同志剛才給我敬禮,你為什么不給他回禮。”我說:“他不是給您敬的禮嗎?”“但是我們在一起走,我們都走過去后他才把手放下來,人和人之間要互相尊重。”這樣我就懂了,以后都會回禮。

這就讓我想起,在戰爭期間他幫戰士扛槍、站崗;長征途中,他帶頭抽出了一匹牲口供傷員使用,要求“把傷員全部帶走,一個都不能丟。”雖然他職位很高,但愛兵。

我們在一起,爺爺很少講自己的過去,也不講什么大道理,就是從這些平常的生活小事中,潛移默化影響著我們的為人做事。

上觀新聞:他是諄諄教誨還是比較嚴厲地批評?

朱新華:他說話不嚴厲。在家里,他就是一個長者,非常和藹可親,說話都是慢慢的,他有很重的四川口音,說快了怕我們聽不懂。

在從化的時候,我和我奶奶住在一個房間,一個房間支了兩張床。本來給我安排了一個房間,但是我爺爺怕我一個人住著不方便,也擔心我一個人出遠門感覺不適應,就讓我和奶奶睡一個房間。40年以后,我出差去廣東,又重回那個地方看了看,房間里還是兩張床,沒變樣。

老話說“隔輩親”,我們家也是一樣。有一年放假我跟著爺爺奶奶去北戴河,王稼祥的夫人朱仲麗也在北戴河,她過來拜訪,帶著一包小點心,特別好吃。我奶奶說:“人家帶東西來拜訪,我們也要回訪一下。”就帶著我去看她。朱仲麗一看孩子來了,拿出冰淇淋,那個冰淇淋特別好吃,我把那一桶全給吃了。回來以后,我奶奶就跟我爺爺“告狀”:“你孫女到人家家里有吃有喝的,不像話。以后到別人家里去,不能這樣。”結果我爺爺還“批評”我奶奶:“就是因為你平時不給孩子買零食吃,她才饞,你應該買冰淇淋給孩子吃。”因為這個,我奶奶特意給我買了冰淇淋。

不過,我到從化以后,爺爺對我還是挺嚴格的。當時我和他們住在一棟樓里,我既然是家人,就應該和他們一起吃飯吧。但當時不是這樣,只有我爺爺奶奶在家里吃飯,家屬需要到大食堂吃飯。我爺爺說:“炊事員是為我服務的,不是為你們服務的,你應該和工作人員一起到大食堂吃飯。”到了廣東第二天,我奶奶給我買了飯票,讓我跟著工作人員到食堂吃飯。我到了大食堂一看,很多家屬也在這里吃飯。

他們在從化呆了一年,1969年去的,1970年年底就回北京了。一開始通知說要開會,他們還以為開完會仍回廣東,所以跟我告別了一下就走了,我還盼著他們回來呢。當時,我在新兵連訓練已經結束,被分到了廣州軍區總醫院,他們每次來廣州看病時,都能見到我。

對后代規劃:“長大了要學一門技術”

上觀新聞:您在廣東呆了多長時間?

朱新華:我在廣東呆了將近8年時間,先是在那邊當兵,然后在解放軍第一軍醫大學上學,畢業以后才回北京。

上觀新聞:聽說當兵也是您爺爺的主意?

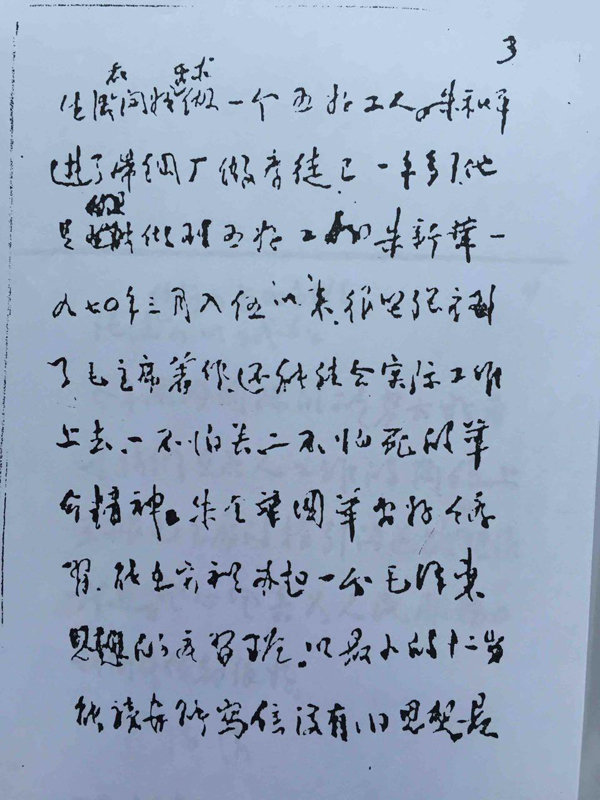

朱新華:當時在那邊很多人都帶著孩子,孩子們年齡也都差不多,閑著也不是事兒,所以就跟廣州軍區商量,能不能把這些孩子送到部隊里去鍛煉。正好趕上那年廣州軍區招兵,我們一共去了5個女孩,除了我,還有羅榮桓的外孫女陳炎炎、張云逸大將的孫女張曉欣、陳伯鈞的女兒陳小玫(后改名陳稚勉)、彭明治的女兒彭幼明,五個女孩一起出發去廣東興寧當兵。新兵訓練結束以后,我被分配到廣東興寧解放軍第179醫院工作,工作兩個月后調回來,我和陳小玫就分到了廣州軍區總醫院,其他人分到了其他醫院。

放假的時候,我們5個人約著一起去了從化,一路上說說笑笑挺開心。我們幾家比較熟,隨時想去哪家玩打個電話就去了,見到對方家長就打個招呼,沒有拘束。

有一天上午,陳炎炎來我們家找我一起去爬山、照相。上午是我爺爺固定讀書讀報的時間,我爺爺說:“雖然你放假回來,但這個規矩不能變。”我正準備給他讀書,炎炎就來了。我爺爺一看說:“炎炎來了,正好我們一起學習報紙上的這篇社論。”結果炎炎只好坐下來讀報紙。我挺高興,不用我讀了。現在我們見面,她還說起這事。

早上起來,我爺爺說:“你也不能天天在家這么呆著,除了看書、學習就是出去玩,總得干點事。”干什么事呢?他說:“幫工作人員干事,打掃院子。”所以我一大早就拿個笤帚掃院子,后來慢慢也成習慣了。

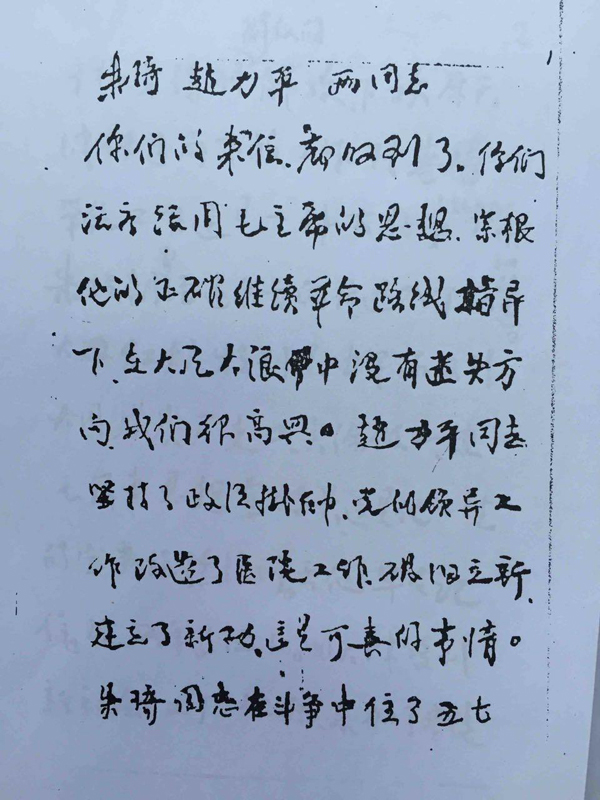

到部隊以后,我給他們寫信,我是有什么說什么,有時候會訴苦。他們就寫信教育我,讓我想想勞動人民的孩子是怎么過來的。“別人能吃苦,為什么你就不能吃苦?”

上觀新聞:一開始您是做護士,是吧?

朱新華:護理員,相當于現在醫院的護工。剛開始不是不想干,是不會干。比如挑水,我不會,根本就沒扛過扁擔。

在從化的時候,有一天我和奶奶爬山,遇到一個40多歲的婦女帶著女兒挑著柴禾從山上下來,我和奶奶就上前和她們聊天。我奶奶挑著柴禾試了試,然后讓我去挑,我說我不會。我奶奶就教育我:“人家小孩不到14歲就會挑,你將來可能也要挑擔子。”我只好去試了試,挑起來了,但邁不開腿,前后兩捆柴禾亂撞。奶奶一邊笑,一邊教我怎么挑,前面要輕一點,后面要重一點。

上觀新聞:我看到有資料說,當時您還曾經讓您爺爺想辦法給您調動工作,有這事嗎?

朱新華:有,成天讓我搞衛生、掃廁所、端屎端尿,我說當兵怎么干這事。我爺爺奶奶就批評我:“不要見異思遷,要向勞動人民學習,為什么別人能干,你不能干?”后來我就繼續工作,直到去上大學。

上觀新聞:我注意到您和您的幾個兄弟都有參軍的經歷,是將門子弟的關系嗎?

朱新華:也不是。我小時候還想當農民呢。小學的時候寫《我的理想》,我寫的是我想當個農民。這篇文章作為范文還在全班念了一下。現在我還能記得里面的幾句話:春天農田像一片綠色的地毯,秋天則是一片金色的海洋。當時覺得農村特別美。

上觀新聞:朱老總對你們的未來有什么規劃嗎?

朱新華:沒有具體的規劃,但有一條要求:“你們是我的后代,可以說你們是紅色的接班人。但是我所要的接班人,不是接官、接地位,是要接革命的班。不是說你出生在紅色的家庭里,就理所當然是紅色接班人,接班人要有理想、有志向、有專業。你們長大了要學一門技術,要為祖國建設做貢獻。”

所以我哥哥和平去學工,我爺爺特別高興。后來我哥哥參軍,一開始,部隊要送我哥哥去指揮學院當指揮員,我爺爺不同意。爺爺說現在的部隊和過去不一樣,部隊建設要走軍事現代化的道路,所以要求和平去學一門技術。他已經預測到,未來的部隊不是靠小米加步槍,而是靠現代化的軍事技術。所以我哥哥學的是雷達專業。

上觀新聞:您學醫也是出于這方面的考慮?

朱新華:我學醫是因為我在醫院工作,1973年我上了大學,我學醫爺爺挺高興。但“文革”時候我還是初中生,文化課基礎很差,化學、物理也沒學過,光補習文化課就補習了半年。我爺爺還讓我奶奶到王府井新華書店給我買過一本醫學的英漢大詞典,寄到了廣州。

上觀新聞:聽說朱老總在彌留之際,留下遺言說讓你們“做無產階級”?

朱新華:我們趕回來的時候,他還沒有昏迷,還能說話,但說話很費力,只能說很少的話。看到我們還挺高興,說:“你們要做無產階級。”后來李先念來看他,他說:“中國還是要搞工業化、走現代化的道路。”

上觀新聞:除此之外他對家里沒有任何安排嗎?

朱新華:沒有,不可能說那么多。

我爺爺病危的時候,我正在實習,電話是廣州軍區打到我們學校說:“朱老總的孫女在你們學校上學,馬上通知她回北京。”我們學校都不知道朱德孫女在這里上學,校長說:“不知道啊,沒有這個人。”查了以后才找到我,當時也沒跟我說什么,就讓我趕緊回廣州,行李也沒拿了。等我回到廣州,他們讓我趕緊回北京。廣州軍區派了個車,機票也買好了,直接上飛機。到了北京,我記得那時候天都黑了,我從機場出來直接去了醫院。

進病房的時候,奶奶跟我們說:“不準哭!不準在他面前掉眼淚!”但是看到我爺爺的時候,我還是覺得特別難受,只能忍著不哭。我就和他說了說我在廣州的情況,他拉著我的手點點頭。

第二天到了醫院,專家會診,不許家屬參加。我那時候雖然在學醫,但還沒進入臨床,我奶奶把我叫到身邊,讓我和顧英奇(朱德的保健醫生)一起參加醫療組,參加會診。但是爺爺的病情發展很快,住院9天就離開了。

上觀新聞:我記得當時的記錄是,他去世時就留下了兩萬多元,是吧?

朱新華:對,都是他平時積攢下來的,一共是20306.16元,后來交了黨費。我爺爺每個月工資有400多塊錢,我們的開支都從爺爺的工資上走。他拿的是國家工資,不是元帥工資,元帥工資有700多元。他一看,加起來工資比主席的還多,就把元帥工資給退回去了。

上觀新聞:其他就沒給你們留下什么?

朱新華:沒有了。我們家沒有房產,房子后來國家收回了,也沒有遺產,那些錢全交黨費了。

上觀新聞:現在您住的房子是醫院分配的房子?

朱新華:對,這房子還沒發房產證呢。

“紅后代”的壓力

上觀新聞:作為“紅后代”,您覺得是壓力比較大,還是光環比較大?

朱新華:小時候沒有感到什么光環。我覺得我和普通孩子一樣。我在學校從來不說我是誰的后代。現在參加聚會,我都不允許別人說我的出身。因為從小就養成了這樣的一個習慣。

我在家里受的教育就是這樣:不要到處彰顯自己的出身,出身和你自己沒什么關系,出生在什么樣的家庭是天生的,但未來的路是自己走的。不過我很榮幸出生在這樣的家庭。

要說壓力,也沒什么。參加勞動、參加訓練,大家都是一視同仁。不過我要求自己干得比別人多一點。不能讓別人說我壞話,人家說我的壞話,就是說我家里的壞話,不能給自己家抹黑。我一直都是這么認為。

參軍以后,我是拼命吃苦。別人干的活我要想辦法做到。一開始我不會挑擔子,但是后來我挑得比誰都好。上世紀70年代的醫院條件比較差,病房里沒有熱水,病人喝的熱水需要我們一桶一桶從從鍋爐房挑上樓。我上樓的時候一桶一桶挑,走平路的時候我能一下挑4個桶,別人都很驚奇。

有一次我奶奶去廣州軍區總醫院看病,親眼看著我挑著水從鍋爐房走過來,她一直沒叫我,怕一叫我把水灑了。

我爺爺對我爸媽要求也很嚴格。我媽媽生完孩子休56天產假,產假一結束就去上班。為了讓我爸爸媽媽安心上班,我爺爺奶奶就說:“等孩子斷奶之后,就送到北京來,我們給你帶孩子。”所以我哥哥10個月、和平8個月就被送到了中南海。

我們這樣的家庭,不上班、在家里游手好閑,老人肯定是看不慣。

上觀新聞:聽起來挺有壓力啊。

朱新華:隨著時代的發展、物質的豐富,很多人都會變。但是我們那個年代成長起來的人思想就是這樣,你去看看這個年代出生的其他“紅后代”,也大多是這樣的想法。大家在各自的工作崗位上特別賣力,特別能吃苦。我們的想法很單純:我是這樣家庭出來的,我要做表率,不能表現得比別人差。當然也有個別人例外。

我們50年代生人經歷了很多。我女兒都不知道我們當時經歷了什么,她沒有經歷過,只能像聽故事一樣聽。

(原標題為《專訪朱德唯一孫女:一看就是朱家人》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司