- +1

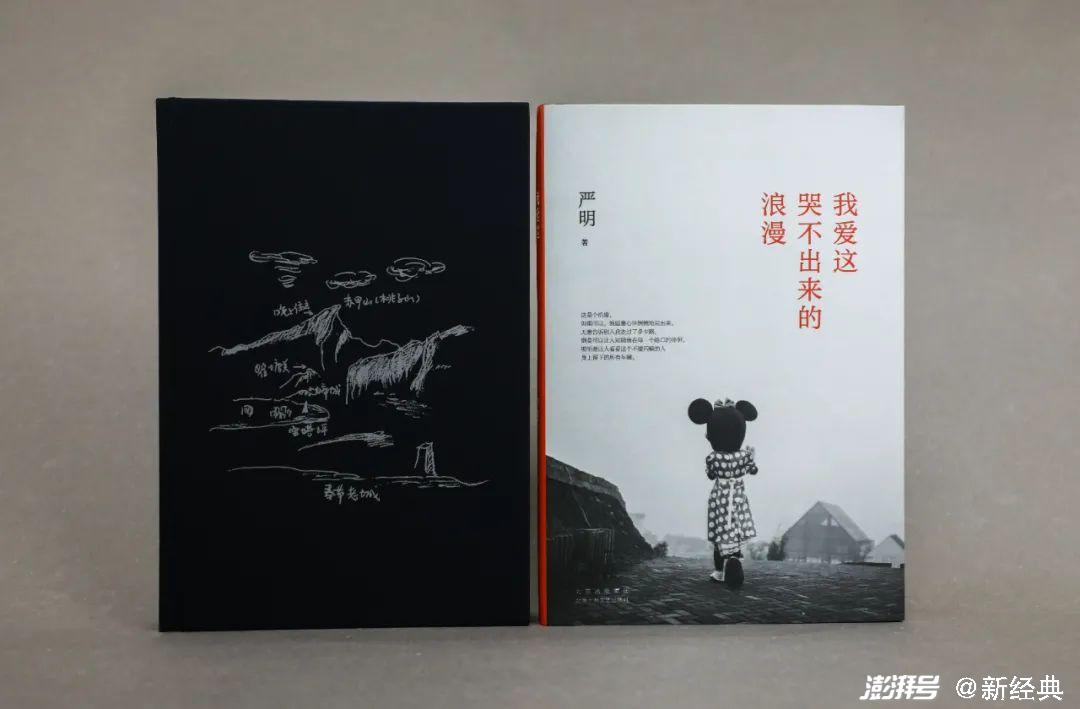

我愛這哭不出來的浪漫

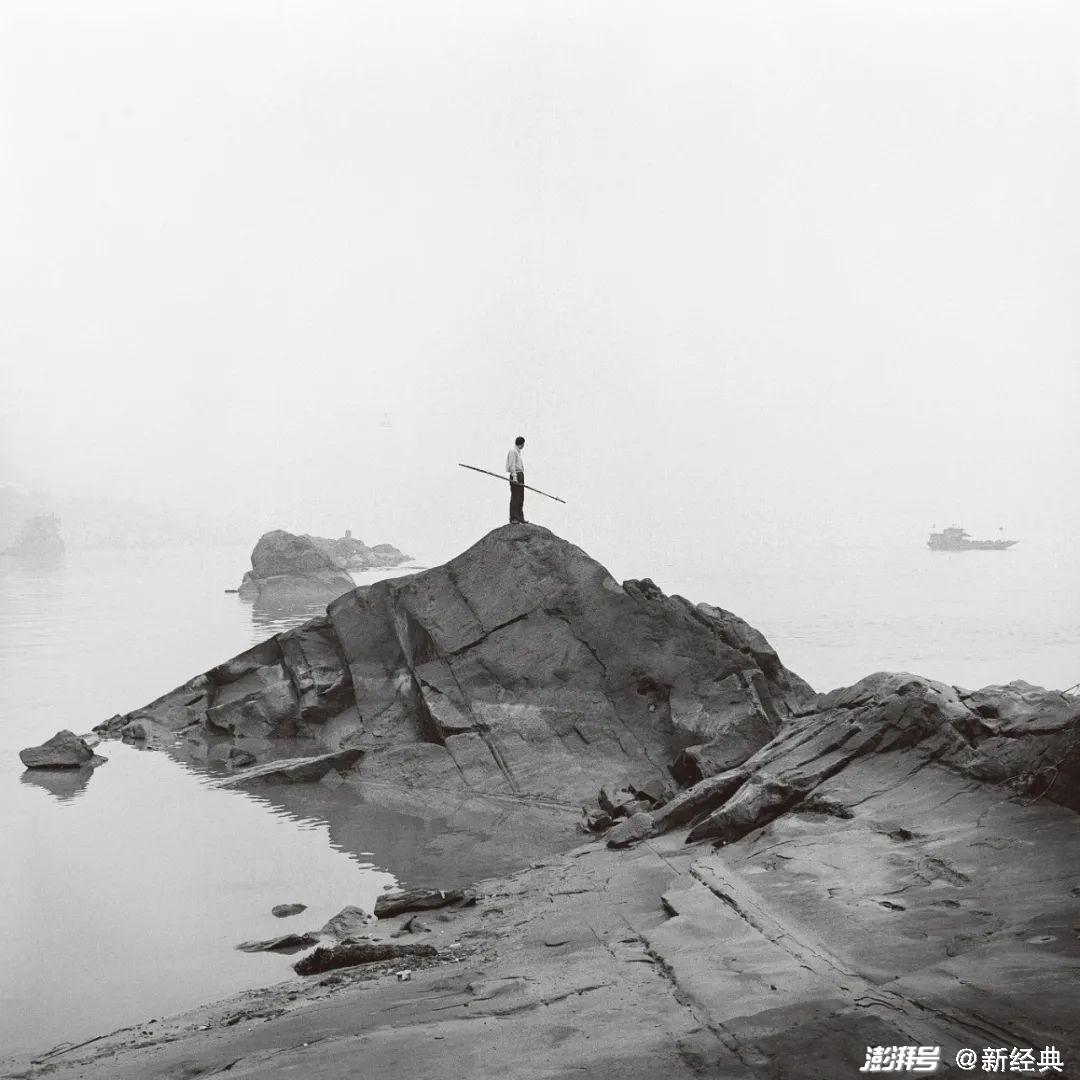

礁石上的男子 重慶 / 嚴(yán)明作品

“除了這一生,我們沒有其他時間。”

你選擇跟隨內(nèi)心的理想主義逆流而上,還是和大多數(shù)人一樣“認(rèn)清形勢,放棄幻想”,老老實(shí)實(shí)找一份工作安穩(wěn)度日?

“理想”一詞日漸式微,但總有人在走一條離群從己的路。

當(dāng)老師,玩樂隊,做記者,直到32歲,第一次接觸相機(jī),嚴(yán)明如宿命般找到了真正的心頭好:攝影。

當(dāng)時,他在南方都市報做文字記者,因?yàn)閷z影記者手中的相機(jī)產(chǎn)生濃厚的興趣,著了魔一樣開始學(xué)習(xí)攝影,甚至不惜從新聞部申請調(diào)到攝影部工作。

“我喜歡上拍照,但根本就不會攝影。我記得自己到攝影部上班,領(lǐng)了第一臺單反相機(jī)后回到家的那個晚上,還上網(wǎng)查相機(jī)說明書。閃光燈根本不會用,手動功能也不會調(diào),工作好一陣了,我才被主任抓出來問,是不是一直在用自動檔。”

在攝影部工作的幾年,他每天背著一臺笨重的單反四處穿梭,跑突發(fā)新聞、跟拍重大活動,掃街練抓拍,把一天當(dāng)三天用。

漸漸地,天賦隨著勤拍苦練,在一張又一張的照片里被人發(fā)現(xiàn)。

2010年,為有更多的時間專注攝影,嚴(yán)明辭職離開了當(dāng)時風(fēng)光無兩的南方報業(yè),靠著積蓄,和一臺祿來雙反相機(jī),開始在全國四處奔走跋涉。

從水汽氤氳的三峽碼頭,到人頭攢動的北方廟會,他把鏡頭對準(zhǔn)社會邊緣的小人物,拍下了諸多令人動容的畫面:

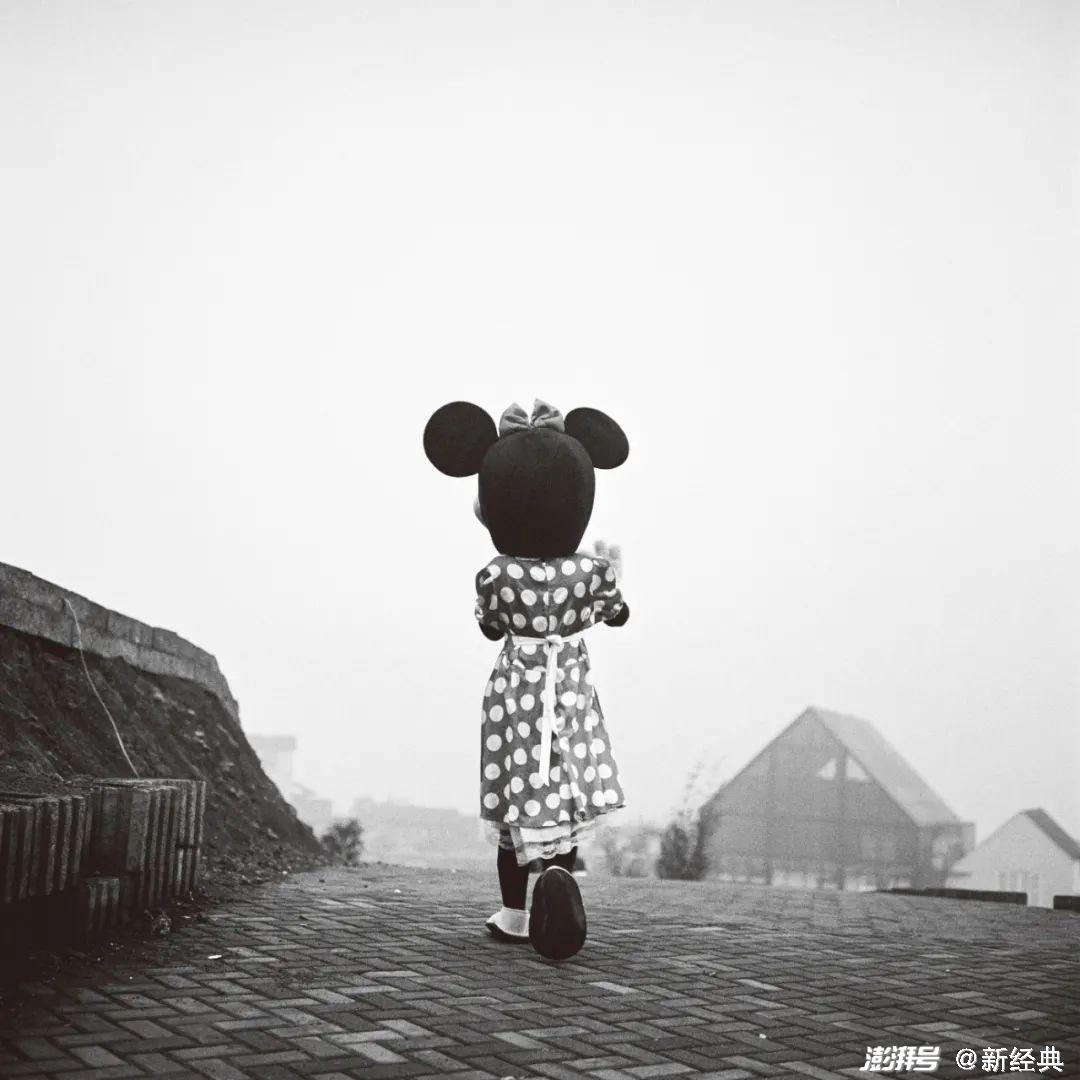

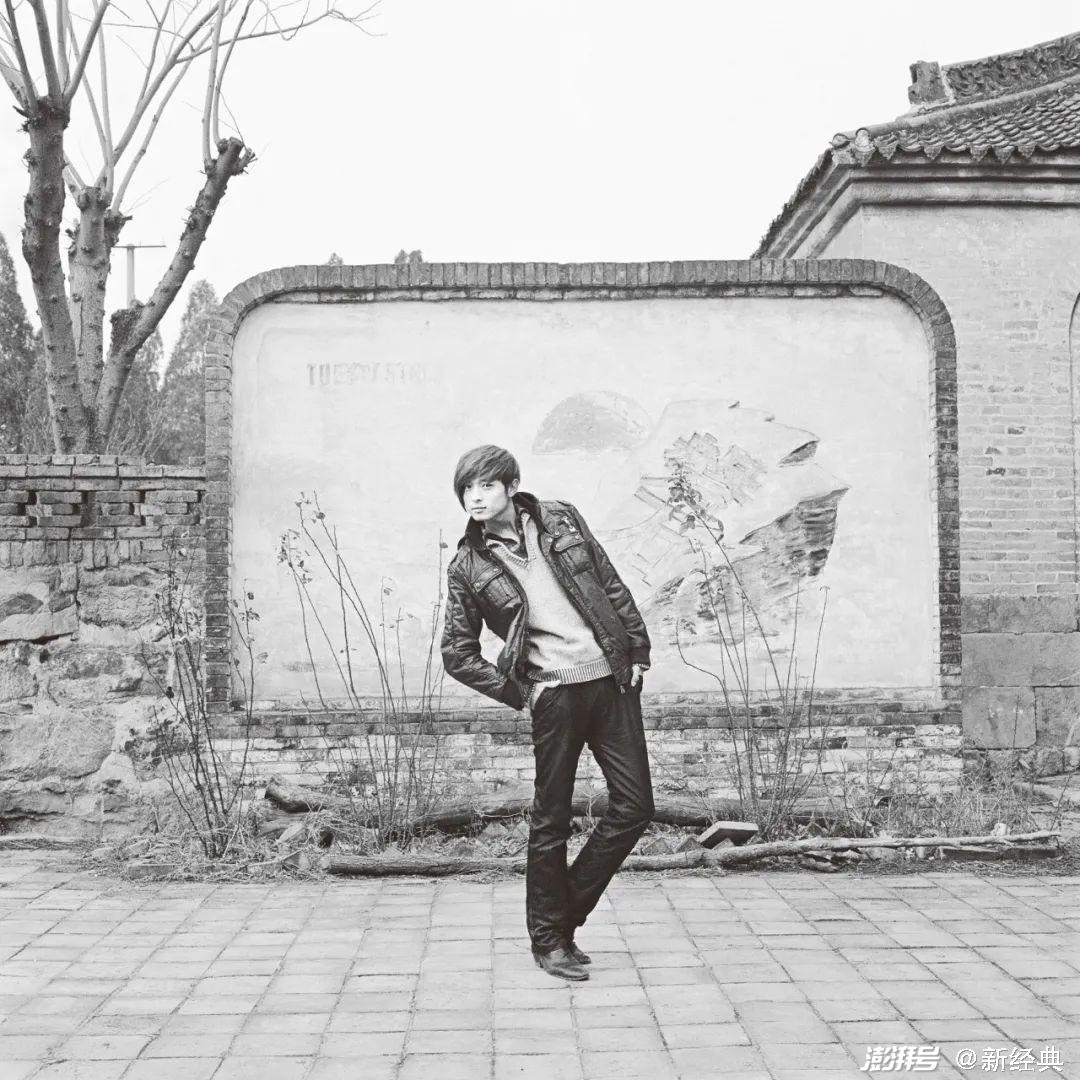

下班的米妮、冬泳者、小鎮(zhèn)青年、拈花大叔、拾荒者與熱氣球……

“我拍過的、我遇到過的這些人們,我是愛他們的。我對現(xiàn)實(shí)越悲觀,對他們就會越愛,因?yàn)槲矣X得我們的命運(yùn)是一樣的。”

下班的米妮 重慶

冬泳者 重慶

小鎮(zhèn)青年 晉城

拈花大叔 清遠(yuǎn)

拾荒者與熱氣球 重慶

他用藝術(shù)家敏感而關(guān)切的目光,在一座山上、一垛墻上、僧侶的衣襟上、鄉(xiāng)野村夫沉默的臉上,找到了我們每個中國人所目睹過或經(jīng)歷過的故事,并在這種堅持中獲得了尊嚴(yán)。

二十年的持之以恒,辛苦的跋涉換來豐碩的成果。嚴(yán)明榮獲了侯登科獎,作品結(jié)集成《大國志》《昨天堂》兩本畫冊,被人銘記的作品層出不窮。

他的作品深受社會各界人士的喜愛:賈樟柯、葉錦添、史航、胡歌、張瑋瑋、金鵬遠(yuǎn)、陳曉卿……,畫家徐累甚至稱其為“中國最好的攝影師”。

有朋友感慨,這些年,大家都在或多或少地改變,轉(zhuǎn)頭看一眼嚴(yán)明,他還站在那兒,有點(diǎn)木訥,揣一臺相機(jī),跑他的碼頭,行萬水千山,似乎要把這煙火人間魔幻現(xiàn)實(shí)拍個遍。

或許,這就是嚴(yán)明的理想主義。

讓心頭所好,慢慢慢慢成為信仰,成為宗教,成了思維和生活方式,像有情人成了眷屬,找到自己要回到的本意。

這些關(guān)于行路與相遇、命運(yùn)與抉擇、從眾還是從己的人生體驗(yàn),以及多年沉淀下的攝影思考,全都被他濃縮在了文字代表作《我愛這哭不出來的浪漫》一書中。

在視覺文化盛行的“讀圖時代”,有關(guān)攝影與攝影家的書籍并不少見,但像這本書一樣能真正觸及影像內(nèi)核、并將個體經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為公共觀點(diǎn)的卻鳳毛麟角。

于嚴(yán)明而言,這次寫作更是一個機(jī)緣:

“如果可以,我愿意心懷惴惴地說出來。無意告訴別人我走過了多少路,倒是可以讓人知曉我在每一個路口的徘徊,哪怕是讓人看看這個不擅閃躲的人身上留下的所有車轍。

這本書不教賺錢,不教人如何改變世界,我想談的是關(guān)于保本,關(guān)于如何不被世界改變。”

趙佳月曾是一名極其優(yōu)秀的記者,也是嚴(yán)明做記者時的同事、逾二十年的好友。她見證了嚴(yán)明的攝影生命。

在她的公眾號里,有很多描述嚴(yán)明的文字,為我們還原了照片背后的攝影師其人。

2020年11月,趙佳月給嚴(yán)明發(fā)去日常問候,他回復(fù)了一張風(fēng)雪中“嘉峪關(guān)”機(jī)場紅彤彤三個大字的照片。“而此前很長一段時間里,他一直在為疫情封住了步伐而苦惱。后來,打完疫苗他又說:‘我要出門狠拍三個月!’”

“嚴(yán)明對每一張照片都有深厚的用情,若你知道他可能步行一整日也不會按一下快門,便能理解這些照片對他就如同金薔薇,也能理解為什么不多久他會去夔門看看那些猴子,給他們喂點(diǎn)吃的;而那些擦身而過,與他的鏡頭萍水相逢的人們,他會常常記掛他們,甚至假設(shè)過很多次重逢……”

若你知道他從老師、搖滾樂手、記者終于輾轉(zhuǎn)成為攝影師,只為找到內(nèi)心最純粹的熱愛所在;若你知道他多年來安于困苦勞碌,只為把最好的東西沉淀出來,便也能明白這些照片里持續(xù)的感動究竟從何而來。

每一張照片都令人動容,每一張照片都值得反復(fù)賞看。

如果你也曾經(jīng)歷意義感的喪失,也曾難以抵御世界的焦灼無常,請一定不要錯過嚴(yán)明。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司