- +1

中華文明的根,漢學家懂嗎?

最近調整了作息,形成規律,每天5點來鐘自然醒,醒來就壓壓腿,讀讀書,開啟一天的工作和生活。

昨日,讀到一本既有趣又有點深刻的書——《中華文明訪談錄》,是“一頁”這個圖書品牌出的。我臥在床上,翻開一頁,看到“一頁”,不由得感嘆,一頁這個品牌名字起得太好了,有大片既視感:一頁風云散,變幻了時空。

《中華文明訪談錄》集合了24位學者和思想者的故事和訪談,故事有溫度,觀點有態度,少了傳統學術訪談的枯燥乏味,是一本適合廣大青年讀者居家旅行必備的好書。

但是呢,大家都知道,書單君作為一個勤于思考的讀書人,不會盲從權威,更不會人云亦云,《中華文明訪談錄》中的個別觀點,我是不敢茍同的。

書中24位接受采訪的學者中,有很大一部分,都是漢學家。什么是漢學家呢?簡單說,就是指從事中國古代、近代或現當代人文社會科學研究的外國學者,比較知名的如費正清、李約瑟、史景遷等。

接下來,書單君就從書中某位漢學家的觀點切入,跟大家聊聊“中華文明”這個宏大又細致的話題。

漢學家還是鸚鵡

柯馬丁,1962年出生于德國,當時,柏林墻將德國一分為二,柯大俠生活在西邊。

讀大學時,柯馬丁被北島和顧城的詩歌吸引,開始自學中文,曾鉆研李白的《天馬歌》,后聚焦中國早期文學,1996年,憑借對漢代郊祀歌的深入研究,獲得科隆大學漢學博士學位。

柯馬丁念念不忘的一個中國偉人是秦始皇,他提到,秦始皇被很多人視作“暴君”,但是,2008年,北京奧運會開幕式時,人們仍然愿意用秦始皇時代的古老意象來喻示中國的崛起。這種現象讓柯馬丁覺得“吊詭”。

另外,柯馬丁還著重強調,從秦始皇開始,追求統一成為中國人的一種理想,而這忽略了文化的多樣性。

從柯馬丁先生對秦始皇形象的迷惑不解,書單君可以看出,他這位漢學博士雖然學歷頗高,但很可能連中華文明的邊兒都沒摸著。

先說中國關于統一的理想。

如今中國的國土面積,與整個歐洲(不包括俄羅斯)差不多大。不得不承認,歐洲自文藝復興開始,逐漸成為人類文明火車頭,接下來的地理大發現、啟蒙運動、宗教改革、工業革命等,塑造了我們今天所處的現代世界。但另一方面,由歐洲諸國為始作俑者的兩次世界大戰,也給人類造成了有史以來的最大災難。

兩次世界大戰后,許多歐洲人痛定思痛,不斷反思,認為彼此刀兵相見、釀成舉世浩劫的一個根源,就是歐洲的文化太過“多樣性”了,沒法統一。

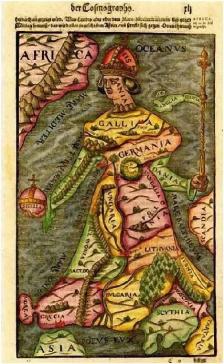

早在十六世紀,歐洲就流傳著一張《女王歐洲地圖》。在這張地圖上,將歐洲的形狀用女性形象展示出來,若人們將歐洲地圖向左旋轉至水平,就會看到,西班牙、意大利、丹麥半島的地理輪廓,會依次出現在女王的頭部和手臂處。

< 象征歐洲統一的女王歐洲地圖 >

基于基督教、君主政體等概念,建立一個統一的歐洲,一直是這里的人們世世代代的理想。也就是說,不光歷朝歷代的中國人有著統一的理想,歐洲人也有著統一的理想,原因很簡單,統一了才能避免這樣那樣的紛爭離亂,老百姓才能過安生日子。但是,中國做到了,歐洲沒有做到,非不愿也,實不能也。

歐盟最初的建立,就是基于避免產生類似兩次世界大戰這樣的災難,欲開萬世之太平,但我們今天看到,歐洲各國雖勉強摶出個歐盟,但因彼此差異太大,問題重重,分裂依然不可避免,英國這廂已然脫歐,不跟著玩了。

柯馬丁只看到由秦始皇開始,統一成為中國人的理想,忽略了所謂的“文化多樣性”,卻看不到秦始皇書同文車同軌,構建出華夏主體民族,使統一昌盛成為后世主流,免去多少殺伐兵禍。

講真,統一和亂世,哪個更好?翻翻萬卷青史,或是野叟村言,就可以得到答案。雖有“饑餓的盛世”那種炫人耳目的表達,但老百姓心中自有一桿秤,蒙不了人的。

因此,書單君斗膽,說柯馬丁先生,雖是漢學博士,卻可能連中華文明的邊都沒摸著,并非信口開河。

《中華文明訪談錄》里,介紹柯馬丁先生,精通英文、德文、法文、中文、日文等多國語言,與之類似的許多漢學家,都有這么一連串的“口技”傍身。

說句大不敬的話,鸚鵡也能學會很多種語言。

追尋的心

在《中華文明訪談錄》這本書中,書單君雖對個別漢學家的觀點有不同見解,但整體讀來,還是非常有啟發的。尤其是幾個中國學者的經歷和采訪,讓我感受到深深的震撼,比如北大歷史系教授榮新江在世界尋找敦煌的故事。

榮新江的家在天津新港,挨著碼頭,天性好玩好動,又受時代影響,只在1976年到1978年讀過兩年書,其他時間除了玩,都在學工學農,參加勞動,去碼頭邊,往船上抗東西。有時船壞了,他就跟著管工的師傅一起修船。

當時,榮新江所在的工業區,有一個練武的人家,家里有很多小人書,榮新江經常去他家看書。有一次,榮看到一本書,沒頭沒尾,書脊上只留有一個“集”字。上大學時,榮新江才知道,那本書是吳晗的《燈下集》。

1976年,榮新江看到一本關于敦煌的書,講的是藏經洞的故事,從此,榮新江一發不可收拾,對敦煌文化癡狂著迷。

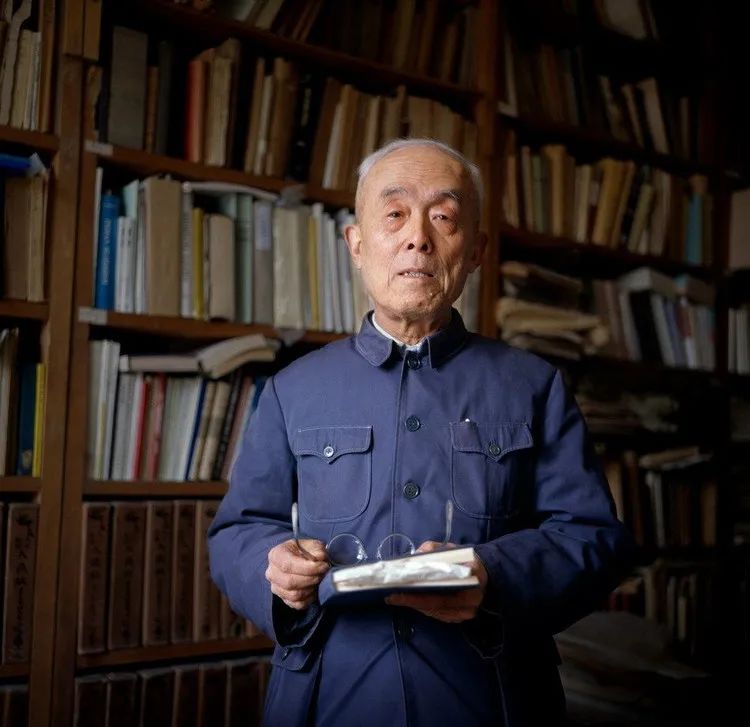

1980年代,北大想要奪回敦煌學中心,在愛國熱情的驅使下,季羨林、周一良等老先生從北大圖書庫調了500多種書,還有所有的縮微膠卷,存放在一個小屋子里。

< 季羨林 >

榮新江當時是北大歷史系的學習委員,拿著那個小屋的鑰匙,老先生們要看哪個縮微膠卷或圖書資料,榮新江就為他們找尋。

讀大二時,唐長孺老師給榮新江等人上課,講到中國1950年代出版的《敦煌資料》,被國外的專家挑了300多處錯誤。日本的池田溫專門為此,在《東方學報》上寫了篇言辭犀利的書評,中國的學者們一邊哭一邊讀。

榮新江說,其實編撰《敦煌資料》的,都是中國這邊的頂尖學者,不能怪這些老先生,因為當時中國學者沒有條件出國去看關于敦煌的資料。中國學者看不到原件,只能通過考證來判斷,而日本學者到了歐洲的博物館,拿燈一照,哪年哪月哪個縣,一目了然,這才能指出書中的諸多錯誤。

從那時起,榮新江暗暗發誓,以后若有機會出國,一定要去外國博物館,把關于敦煌的資料了解透徹,將中國的敦煌學搞上去。

< 榮新江 >

1985年,機會來了,24歲的榮新江去荷蘭萊頓大學交流,他買了張歐洲鐵路聯營票,東到伊斯坦布爾,西到海岸線,南到卡薩布蘭卡,北到赫爾辛基,所有的火車,不論班次,不論時間,一個月內隨便坐。聯營票賣三百多荷蘭盾,當時一荷蘭盾折合人民幣七毛三,也就是說,二百多塊錢,就能在歐洲到處跑。

榮新江展開一幅歐洲地圖,那些收藏著敦煌、吐魯番、樓蘭、龜茲典籍文獻的圖書館和研究所,都是他的目的地。靠著一張歐洲鐵路聯營票,榮新江穿梭于倫敦、巴黎、柏林、不來梅、哥本哈根……

由于沒有相機和掃描儀,榮新江只能全部靠手抄,殖民時代業已過去,歐洲學者對敦煌文化不重視,也不太關心,許多無人問津的古老典籍,在榮新江的筆下重獲新生。

在德國國家圖書館,善本部只有8個座位,榮新江從上午9點坐到下午3點,一直抄錄,不敢外出吃飯,生怕回來就沒了座位。

在列寧格勒東方研究所,查詢時間被嚴格限定,榮新江只帶一塊巧克力,從開館待到閉館。

在榮新江這種十幾年如一日的追尋查訪中,無數塵封已久的資料,得以重見天日,甚至還有意外驚喜。

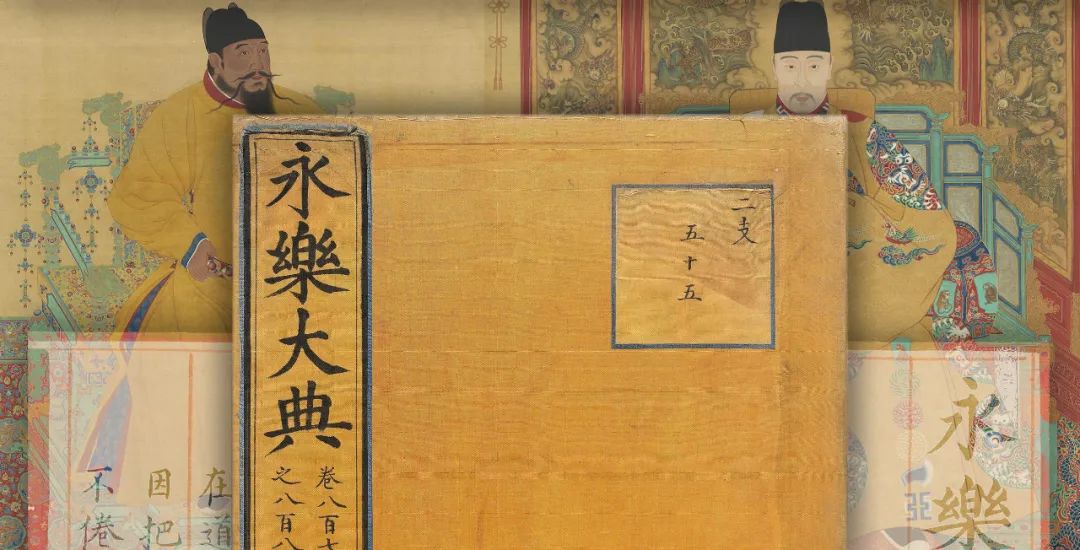

1991年,榮新江到英國國家圖書館整理編目,突然看到一則簡訊,寫的是該館去年最大的收獲,是買到了一套《永樂大典》。

<《永樂大典》>

原來,當年八國聯軍侵華,英國兵和愛爾蘭兵住在翰林院里,順手牽羊,拿了很多古籍,都在家里放著。這些老兵去世后,他們的家屬雖看不懂這些古籍,但知道它們很值錢,便拿到英國國家圖書館待價而沽,英國國家圖書館如獲至寶,花高價買了下來。

榮新江抓住機會,找到了大英圖書館《永樂大典》的登記記錄,立即請朋友代為影印,后來這套珍貴的《永樂大典》影印資料,輾轉回到國內,最后由上海辭書出版社出版發行。

如今,敦煌學的研究中心已經回歸中國,敦煌學本身,也成為一門跨國、跨領域的學科。敦煌學的興衰浮沉,正是中國百年國運跌宕復興的明證。榮新江等學者為了家國和學術,孜孜不倦的追尋和付出,值得我們每個人敬重和銘記。

關于榮新江的故事,書單君不敢獨享,特此懷著一顆虔敬之心,講給書單的親友們聽,也希望書單的親友們聽完后,能傳播給更多的國人。

中華文明

翻開這本《中華文明訪談錄》,還有許多精彩故事,比如有一位日本漢學家大木康,為了研究他感興趣的中國青樓文化,特意跑到南京,沿著煙籠寒水月籠沙的青樓文化故地——秦淮河一路考察。

由于篇幅所限,書單君沒法為大家一一展示,感興趣的親友們,還請自己拿到書細品,開卷有益一番。

最后,書單君想就“中華文明”這個命題,談談自己的看法。

近代鴉片戰爭以來,當東方文明日漸僵化,西方文明的大洪峰涌入,起到了鯰魚效應,讓古老的中華文明重煥青春,這一點,誰都不能否認。

但話說回來,也正是因為中華文明從根子上,就有不斷融合新事物來強大自己的基因,才能在保持本色的同時,消化吸收外來文明,為我所用,正所謂:周雖舊邦,其命維新。

放眼寰球,曾經引領風騷的人類四大古文明:古巴比倫,古埃及,古印度以及大中華,除了中華文明外,其余三個要么煙消云散,要么面目全非,唯有中華文明幾千年來一以貫之,并且不斷發展創新。

歷史學家湯因比有個關于文明的“挑戰—應對理論”,一個文明經過嚴酷考驗和挫折,若挺了過去,沒有崩潰,在應對危機后,必將反彈至更高境界。——這說的就是中華文明。

《中華文明訪談錄》中,有一段錢理群關于魯迅的話,書單君認為講得很好:既不能仰視魯迅,也不能俯視魯迅,要平視魯迅。同樣,對于西方文明,作為一個中國人,我們也要予以平視,取長補短,互相學習,絕不能固步自封,但也絕不卑躬屈膝。

在1950年代的西方,流傳著這樣一個關于漢學教授的笑話:有人問,什么是漢學教授?答案是,一個只有兩個學生的教授。其中一個繼承他的教授職位,另一個可憐人,他自殺了。

如今,隨著中華文明的復興,漢學家的數量也跟著水漲船高,再也不是那個“只有兩個學生的教授”,甚至研究中華文明,會成為一個全球范圍內的“時髦”領域,但這中間必然魚龍混雜,良莠不齊。

書單君讀完《中華文明訪談錄》這本書,不禁產生了一個疑問,真不是較勁,而是想大膽假設、小心求證地搞明白,中華文明的精髓,中華文明的根,所謂漢學家,他們懂嗎?

原標題:《中華文明的根,漢學家懂嗎?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司