- +1

張大千六十年回顧展的緣起與研究

站在美術史的立場來回顧整個中國繪畫史,二十世紀是一個空前豐富的時代,在這個時代所產生的眾多畫人,難以數計,張大千無疑是其中的佼佼者。同時,張大千也是偽作史上的真正高手。

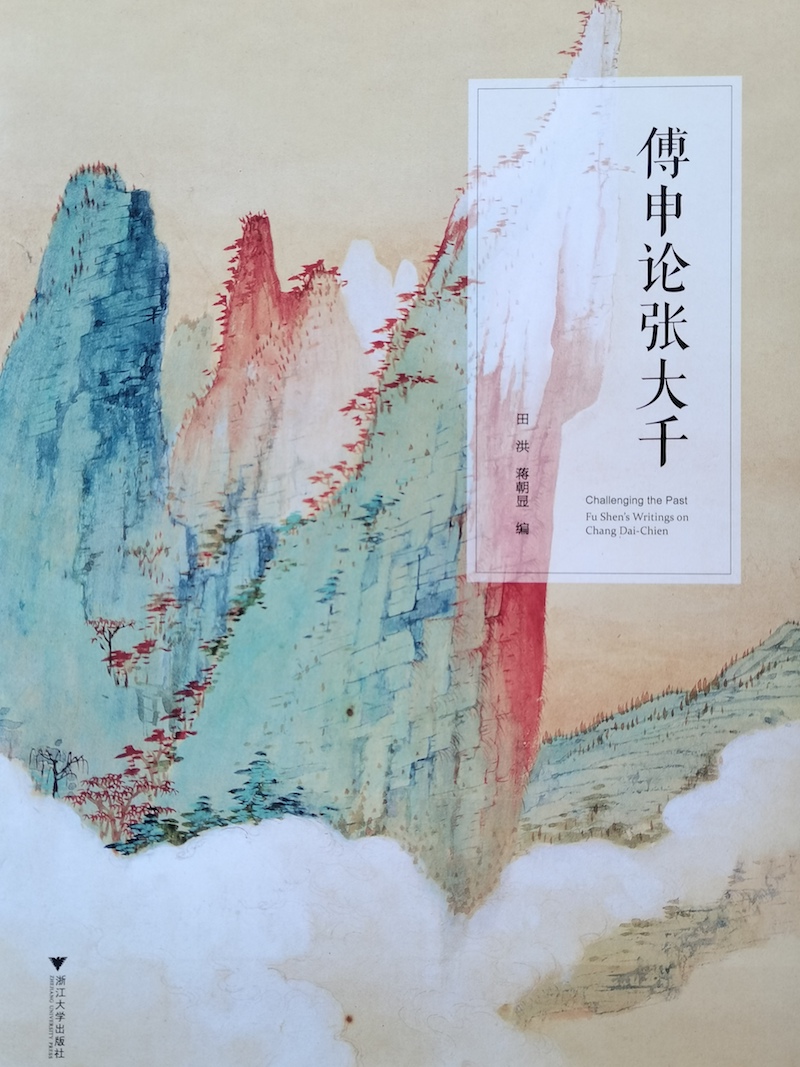

近日,浙江大學出版社出版了《傅申論張大千》一書,呈現了知名書畫史學者傅申對張大千六十年回顧展的緣起與簡介,正如作者所言:“當然,張大千也不是完美的,從不同的角度去觀察時,我們確實可以說他很多的畫太偏于甜美,用筆流滑的應酬畫太多……我是研究古畫鑒別的,他的仿古、偽古,我想加以澄清,并說明其本質。這就是大千對我最有吸引力和挑戰的地方。”

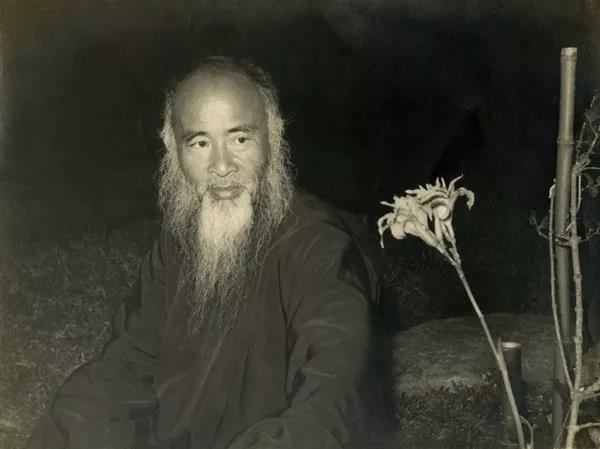

張大千

“血戰古人”是我曾經舉辦的“張大千六十年回顧展”的展名,這是在借以說明張大千先生雄心萬丈、勇猛精進,為向歷代古人挑戰,投入全部之精神。大千挾其天生異秉,又具有極強的好勝之心,他矢志要在繪畫史上出一頭地,花了一生的時間和心力與古人血戰。

在他的前半生,他為了要能入于古人而血戰;他的后半生,為了要出于古人而血戰。為了要證明他是否入古,他不惜做一個制造假畫的偽作者,在向古人挑戰的同時,還要向那些前輩畫家和鑒賞家挑戰,進而向全世界的專家們挑戰。在他后半生掙扎著擺脫古人的同時,還要向當代年輕一輩的畫家們挑戰,又要向西方的畫壇挑戰。最后在耄耋之年,還要跟自己衰病之軀挑戰,畫一幅長三十六尺、高六尺的大畫,畫他從未到過的廬山,耗盡心血!此畫未完,他又許下心愿,要畫一幅與此同大的《黃山圖》。這就是一生向藝術挑戰的張大千。

站在美術史的立場來回顧整個中國繪畫史,我深深地覺得二十世紀是一個空前豐富的時代,原因也是多方面的,最重要的當然是中國本土的政治劇變與世界東西方文化的接觸與因之產生的沖擊。在這樣豐富的時代所產生的眾多畫人,難以數計,而夠得上大師、大家、名家級的畫家為數亦不寡,然而在這眾多畫家之中,有的同道朋友為我以張大千來作研究對象,并且在美國的佛利爾美術館為其舉辦回顧展感到不解,因而借此機會,作一番說明。

我想,最主要是因為我是研究繪畫史的,而大千先生一生的作品,幾乎就是半部中國繪畫史。同時,我也是研究古畫鑒別的,張大千是偽作史上第一高手,他的仿古、偽古,我想加以澄清,并說明其本質。這就是大千對我最有吸引力和挑戰的地方。

一、不是錦上添花

張大千是中國畫史上最愛好交朋友、最得人緣、也是最會運用人際關系和新聞媒體的畫家,他將人情、世故的運用確是到了上上乘的至高境界。筆者的個性實在不喜歡做錦上添花的事。老實說,張大千的成就有目共睹,眾多的吹捧揄揚文章中,本人根本不想湊熱鬧。筆者雖然在習畫階段(編者按 :本文作者為中國臺灣師范大學藝術系1959年畢業生,畢業前后曾獲系展及省展等國畫、書法多項首獎),也曾在私下學習過大千先生的山水畫,但是在他生前,我沒有發表過一篇揄揚或詳介他的文章。當我決定要在華盛頓佛利爾美術館為他辦一個展覽,那也已是在他過世之后。如果他仍然在世,即使我欽服他在繪畫上的成就,我也絕不會辦這個展覽。由此可見筆者辦此一展覽絕不是錦上添花,更無攀附之意。

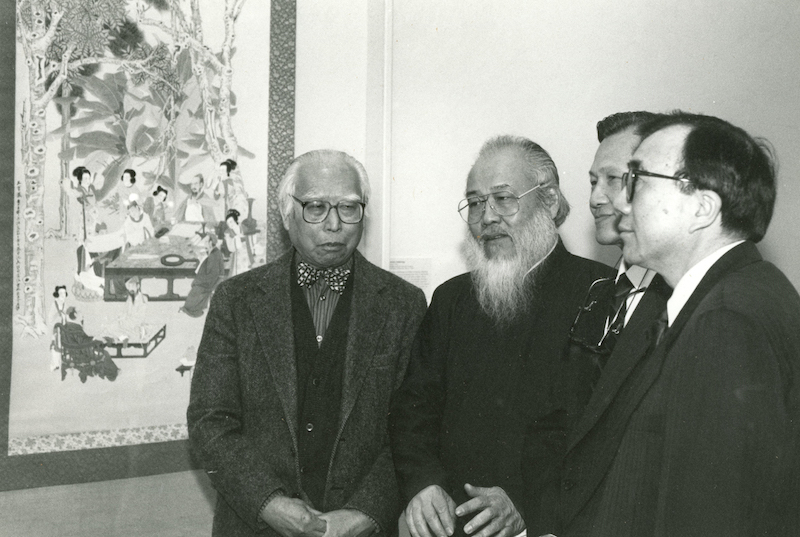

傅申在“血戰古人:張大千六十年回顧展”現場向陪同王方宇(左一)、李順華(左二)及黃君實(右一)介紹張大千作品《文會圖》

二、“血戰古人:張大千六十年回顧展”

我的朋友直言問我,究竟我與大千是什么關系?大千先生生前曾否贈畫給我?我是否是他的座上客?嘗過大風堂的名菜?因此我想追述并分析一下我與大千先生之間的因緣。

回憶筆者在1956年考進當時中國臺灣唯一的藝術系(臺灣師范大學藝術系)時,由于從小缺乏國畫的教育,如同大多數的同學一樣,一心一意想做一個西洋畫家。但自二年級開始,不但覺得西方繪畫在思想上與我很遠,且連一件原畫也無法看到!但隨著對傳統書畫金石的興趣愈來愈濃厚,于是我決定將來走中國美術的道路,要成為書畫篆刻家。

在繪畫上,我的興趣是山水畫,除了受到在校的黃君璧、溥心畬老師較大影響,課余又在傅狷夫老師的心香室習畫。到了四年級以后,漸漸看了些張大千的畫展和畫冊,對他描繪臺灣橫貫公路及阿里山、日月潭等作品有深刻印象,所以在私下他也是我取資模仿的對象之一。大學畢業前后,由同學陳瑞康兄的介紹得識書畫家陳子和先生。陳先生曾對大千先生的畫展出過力,其后在陳先生生活比較潦倒時,他常畫一些松柏寄去巴西請大千合作以后售賣,張大千有求必應,因而使我甚為佩服其為人。我的書法和篆刻老師王壯為先生常為大千先生刻一些閑章,也得些大千先生的贈畫,其中《玉照山房圖》給我留下了極為深刻的印象。

我與大千先生第一次見面就是在王壯為老師1959年6月的50歲生日宴上,當時臺北書畫界名人都在,筆者是年紀最輕的小輩,屬于新成立的七修金石書畫社成員,與其他的社員——吳平、江兆申、沈尚賢、陳丹誠、李大木、王北岳諸兄同坐旁邊一桌,故而除了被例行介紹與大千先生握手之外,并未與之交談一言。

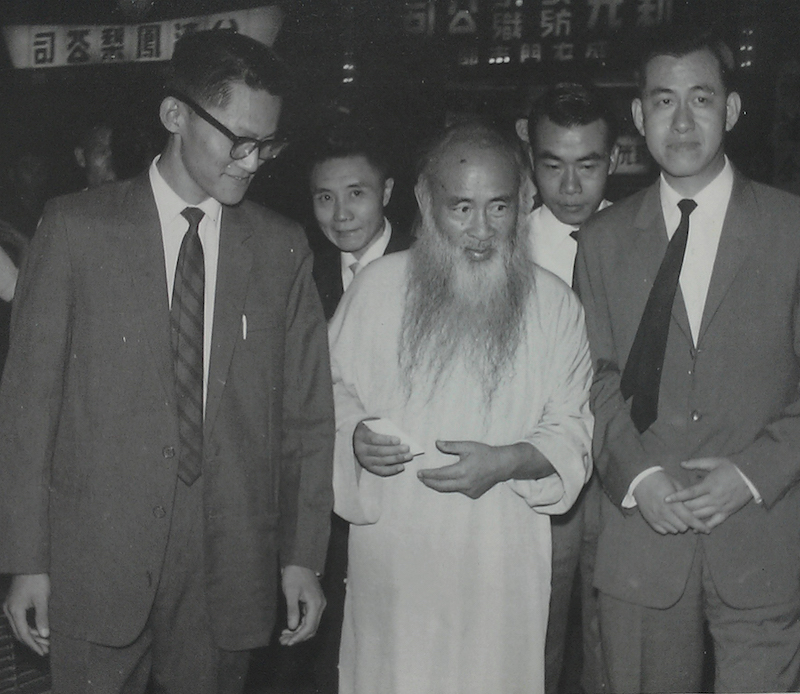

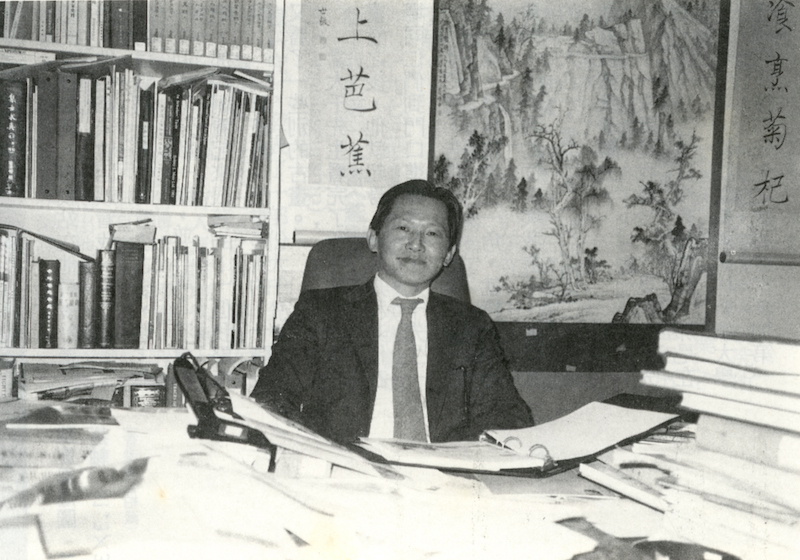

1964年,傅申(左)與丁翼(右)在臺北拜會張大千

記得第二次見面的情形也類似,那是1964年6月19日,由葉公超、黃君璧、陳子和諸位先生聯名歡宴大千先生夫婦,到場的臺北藝壇人士,如馬壽華、譚伯羽、陳定山、孔德成諸老,當時我正在臺灣電視公司主持書法教學節目,餐后由書法家丁翼兄拉著我與大千先生合影。第二天,三人合影照片刊于報紙,并說:“與會人士百余人,其中最年輕者為青年書法家丁翼及電視節目書法教育主持人傅申,老少合影,藝壇佳話。”照片見報,只是讓反對我報考藝術系的家父轉變了對我的看法;但是,那一次除了合影之外,也沒有交談請益的機會。

第三次見面是在葉公超、陳雪屏二位先生推介江兆申先生與我同進臺北故宮博物院書畫處服務之后,從那時起,我就熱衷于古書畫鑒別這門學問。一次,張大千先生來臺北故宮博物館觀賞名畫,在演講大廳擺的凹字形的會議桌上看畫,所有的貴賓及臺北故宮正副院長及各處主管都一字排開,各自倚桌而坐,好像開會一樣,只有書畫處庫房的“老牛”在旁服侍——準備一些畫卷畫冊,但看畫是由大千先生自卷自看,沒有一人與他同賞或討論。當我無意間闖進去時,就很自然地、靜靜地走到他背后同賞名畫。記得當他看到一卷后人偽造的五代趙幹的山水卷后,說了一句俏皮話:“這一卷連照(音趙)著幹的都不是的啊!”意思是說這是一幅毫無所據的偽趙幹之作,我聽了為之失笑。自此之后,也就對其他的畫偶然提出一些問題,與他討論。

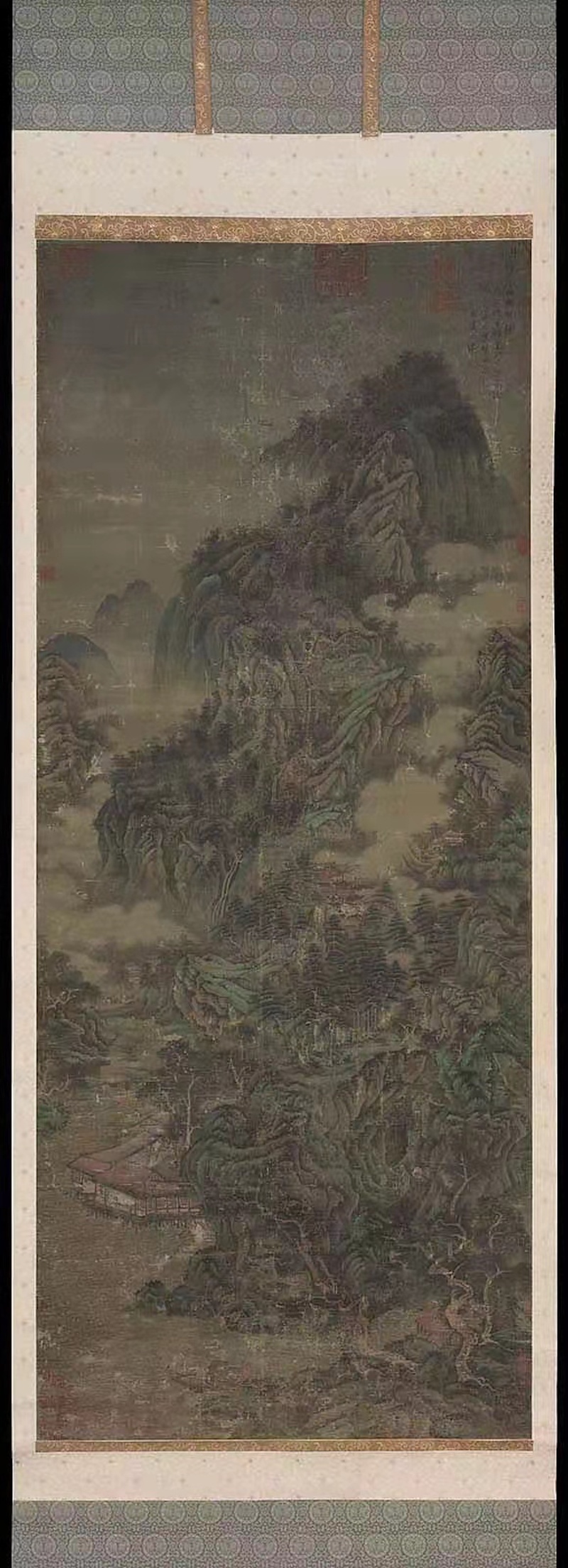

張大千偽作(署名五代巨然)《溪山蘭若圖軸》(香港陳仁濤舊藏)

我那時正在研究五代畫家巨然的傳世畫跡,發現了幾幅是大千先生的游戲偽作,一為今存大英博物館的傳巨然《茂林疊嶂圖》,一為陳仁濤氏所藏的傳巨然《溪山蘭若圖》,另一件波士頓藝術博物館藏五代關仝名下的《崖曲醉吟圖》。這幅關仝的畫,實際上是根據大千先生自藏的所謂劉道士的《湖山清曉圖》偽造的。在臺北故宮博物院有一卷巨然名下的《溪山蕭寺圖》卷,與《湖山清曉圖》同出一手,當大千正在展卷觀賞此畫時,我立刻乘機請教,提出了波士頓藝術博物館的所謂關仝這一幅畫,不應該是關仝真跡,我也想要看看他的反應如何。自我站在他肩后看畫交談起,他始終未曾回頭看我,當我提出對這幅關仝畫作的看法之后,他才第一次回頭看了我一眼,并且說:“不會的吧,那幅絹看起來很舊的!”但我堅持說:“絹雖破舊,但畫是新的!”隨后他又看了一些別的古畫。

張大千偽作 署名五代關全《崖曲醉吟圖》 美國波士頓藝術博物館藏

當大千先生看完了所有為他準備的畫卷之后,他就起身,蔣復璁院長和其他在場同仁們到門口準備送別,大千先生一一和他們握手告別。在他離開之前,巡視全場,發現我遠立一角,他就特別穿過中間,走到我的面前與我握手,并問我的“大名”,我當即答:“我叫傅申”,隨后他就被擁簇著離去。

下一次就是我最后一次見到大千先生,也不知道他有沒有見到我。那是在1970年,當我從美國普林斯頓大學應蔣復璁院長之邀回臺北故宮參加第一次中國古畫討論會,會議隆重,由蔣夫人發表開幕演說,貴賓云集,大千先生亦應邀回國,如同往常,他照例被一大堆人圍繞,我只有在遠處望他。當我發表有關董其昌及《畫說》的作者問題的論文時,也不記得大千先生是否在座。

自從我進臺北故宮博物院工作之后,因時間和精力有限,就集中精力作書畫史之研究與鑒別工作,雖不至于“焚筆碎硯”,但除了寫寫字之外,畫是幾乎完全停止了。不過,我還是注意時人的畫風發展,對大千先生的畫展和作品也是特別留意的。

當我在普林斯頓大學就讀期間,方聞老師要我將沙可樂氏的藏畫加以研究并整理和出版。除了藏畫中有不少石濤之作,大千先生還寄存了一箱子的石濤作品,我可隨時去研究、觀賞。由于我對石濤真跡的大量接觸,又進行了全面的研究,因此也使我對大千先生偽作石濤有了一個深入的了解。

王妙蓮、傅申著《鑒別研究》(Studies in Connoisseurship,又名《沙可樂藏畫研究》)美國普林斯頓大學 1974年

1973年普林斯頓大學出版社出版了我的第一本書《鑒別研究》(Studiesin Connoisseurship),又名《沙可樂藏畫研究》,書中發表了一部分大千先生偽作的石濤書畫。此書出版之際,聽說在大風堂的門生中,有人氣憤地慫恿大千先生說:“去向法院告傅申毀謗罪。”我們知道,大千先生不但有容人之量,而且自己也常常以當眾指出他當年的偽作為樂事,哪會將此事芥蒂于心呢?所以我也失去了和大千先生對簿公堂的機會。

1983年初,張大千將要過85歲的生日,《雄獅美術》發行人李賢文先生來信要我撰稿,我就以《大千與石濤》為題,羅列故事與作品,較全面地述說了石濤對他的影響,并且也不加避嫌地指出了他偽作石濤的作品。然而在稿子發出之前,即收到大千先生因病去世的消息,我非常遺憾,因為我這篇文章雖是為一般讀者而寫,但也有一部分內容是寫給他看的。揄揚大千成就的人雖多,但是究竟有多少能真正了解他在繪畫上的苦心和血戰古人的過程?我自問我對他有相當程度的了解,然而他竟去世了,不能讀到我的那篇文章,因此使我惘然若失!

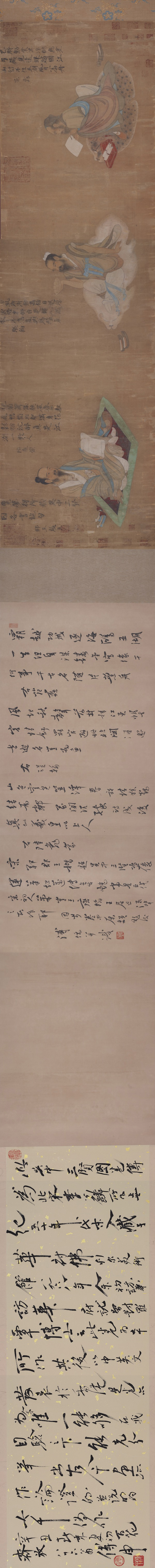

傅申為張大千偽作(舊傳宋代李公麟)《吳中三賢圖卷》(原作現為美國國立佛利爾暨沙可樂美術館收藏,本卷系復制品)題跋

1979年秋,我應華盛頓佛利爾美術館之聘,擔任中國美術部主任。在該館所藏的名畫中,有一幅1957年購入的傳為李公麟的《吳中三賢圖》卷,經我研究,可以充分證明那是大千先生的偽作。我1985年就撰好中文稿,到1989年9月才以英文發表在香港的《ORIENTATIONS》上,該文同時指出了分散在海外各大博物館中大千所偽作的其他唐宋古畫,說明了他要借這些作品,一方面向古代名家挑戰,一方面向世界上各大博物館及國際上的中國古畫專家們挑戰的心理。

1987年,傅申已著手籌劃““血戰古人——張大千六十年回顧展”(李賢文攝 引自《雄獅美術》1991年第12期頁137)

佛利爾美術館的藏品規定是不外借的,因此其也不舉辦借品展。1987年沙可樂東方美術館開幕,與佛利爾美術館合并在同一行政組下。但新館藏品少,為彌補老館之不足,可以舉辦借品展,因此我為該館籌劃了一個展覽。

從我這些經歷,相信讀者可以看出我研究并舉辦大千作品展覽的淵源了。我對大千先生,既沒有身受其惠,也無恩可報,他也沒有送過我畫,雖然很想登門求證我所搜集到的流散在海外、他偽作的假畫,但是知道他門客太多,不能暢談,所以在他生前我也沒有成為他的座上客,更沒有嘗過大風堂的美味。我欽佩他在書畫上的努力、才氣和成就,也很喜歡他大部分的作品,在很多方面我認為他是中國畫史上難得的大家,他當然也是二十世紀最有成就的畫家之一。尤其作為一個研究古書畫史及鑒別工作的人來說,張大千是一個最理想的研究對象,因為他是歷代畫家中對傳統繪畫研習最深和了解最廣并且是最好的畫家,因此它的作品與繪畫史最富有關聯。在他的作品中,不但有他個人的畫史,也有中國繪畫的歷史。

三、血戰古人,畫中有史

“血戰古人”,我在前文已說明其蘊含的多種含義,張大千所“血戰”的并不僅限于古人。張大千在繪畫上所取徑的方向是傳統的古人和古畫,與他同時代的若干大家的“西為中用”、由外向內的路徑是有所不同的。大千是由內向外,從傳統來開拓現代,所以他在古畫中吸取養分的同時,他也一一向古人挑戰。他臨摹古人是為了學習,當他在仿古尤其是偽古時,顯然是在與古人較量、一比高下,他絕不是要做古人的奴隸,其最終目的是超越古人,所以他在藝術的晚期力圖創新,在他深厚的傳統基礎上,努力獨開蹊徑,其不甘于古人束縛的心態是極其明顯的。

張大千在繪畫上的范圍之廣、幅度之寬、功力之深、天賦之高、精進之勤、超越之速、自期之遠、自負之高、成就之大,不論你喜不喜歡他,不得不承認他不但是近代大家之一。

我數年來不自覺地耗費數年的光陰在他身上,并不代表我認定了張大千是近代“唯一”、“最偉大”的畫家,我喜歡并敬重的近代大家其實還不少,如大家熟知的齊白石、黃賓虹、徐悲鴻、傅抱石、李可染、林風眠等,但是由于個人做研究的方法以及有限的時間和精力,不能同時對各家都作深入的研究。不過最重要的原因,恐怕還是因為我在過去是研究中國傳統繪畫史的,而在以上的這些現代大家之中,除了黃賓虹和傅抱石差可并論之外,沒有一個畫家對中國繪畫史像張大千那么熟悉,同時又刻意地從傳世古畫中加以探究和學習。誠如何懷碩兄筆下的張大千 :“中國美術發達史自上古迄近代,各流派、各家法,盡集其腕底,一生作品可謂為中國畫史之縮影,其為一代宗師,不但并世無匹,衡諸先人,亦罕有廣博精深如大千者。”又說:“他搜羅中國繪畫史上一切的精華,不論宮廷的院畫或在野的文人畫,不論是貴族的或民間的 ;不論南北、古今,他的恢宏有容、兼收并蓄,在美術史上難得如此第二人。他可以說是中國傳統繪畫的大百科全書。”即使像黃賓虹這樣兼有畫史家素養的畫家,但對古畫真正能體悟其精髓的,并且在臨仿學習時能做到形神俱似的,黃氏仍然遠不及大千。這可以由五六十歲的黃賓虹誤認張大千在20歲出頭時偽仿的一幅石濤為

真跡精品,就可見出兩人的高下。不過,黃氏的誤鑒,倒是給大千打了一劑強心針,他從此壯了膽。

在張大千的繪畫發展過程中,他不斷地向一個個古代大家挑戰;在他學習消化之后,就要求自己能與他們媲美,比如他最敬重八大山人,但是有一次題自己仿八大山人的得意之作說:“個山(即八大)得意處未必有此。”或自題簡筆山水人物圖云 :“予之此幅,清湘(即石濤)能作此人物,不能為此山石 ;八大能作此山石,卻不能為此人物,至于全幅運筆構思,起兩公于九京,當亦無由落墨矣!”

等到后來,張大千不但出入宋元,上攀隋唐,他的自信心更強了。他在一幅《幽壑鳴泉圖》上長題云:“歐陽公嘗自稱其廬山髙,今人莫能為,唯李太白能之,明妃曲后篇即太白亦不能為,唯杜子美能之,至于明妃曲前篇,子美亦不能為,唯吾能之。此幅宋人有其雄偉、無其溫潤,元人有其氣韻,無其博大,明清以來毋論矣。聞斯言者,莫不莞爾而笑,愕然而驚。”大千固然有好勝雄心,但絕不是狂妄之徒,偶然發生這樣的豪語,那確是他“血戰古人”的成果,而不可以“狂言”視之。

當然,張大千也不是完美的,從不同的角度去觀察時,我們確實可以說他很多的畫太偏于甜美,用筆流滑的應酬畫太多,其內容與歷史、與時代、與中國的民間疾苦好像都無關而脫節,因而可以大致同意何懷碩兄對他的批評:“過于偏向唯美的營造,缺乏深厚的人性體驗之表現,故他的成就,不無自外于他所處的這個苦難的時代的遺憾。”當然我們也可以反觀黃賓虹、傅抱石、林風眠等人,他們的山水、花卉、仕女、高士,徐悲鴻的墨竹、麻雀等又表現了什么時代性呢?顯然繪畫的品評標準是多方面的,美本是藝術表現最終的一環而已。

這也是張大千個人的選擇,他是有意識的,因為他明白地說:“畫以表現美為主”,“真正美的東西才畫,不美的就要拋棄”。繪畫的優劣,不在乎唯美與否或是否有關民瘼,而在于作品本身的技巧(用筆、設色、結構)與內容的深度是否真誠和諧地配合。這與書法有某種程度的相似,就像書法的好壞并不決定于書寫文字的內容,拙劣的書法并不因為寫了一首有關時代苦難的詩就變成了藝術品,但是好的書法,一般都有銖兩悉稱的內容。

張大千入古之深是自古以來所罕見的,因而要真正了解他的作品,并不是單單能用一般的美感直覺就一目了然,因為那只是表面的了解。如果用詩來比喻,許多寫景詠情的詩用白描手法,就能令讀者產生共鳴;但是許多善于用典的詩,在體悟時,只用直覺的美感是不夠的,還要以學識來輔助。欣賞或研究大千的畫,對古畫知道得愈多愈好,尤其是對大千曾經收藏過、觀賞過,以及他曾經閱讀過的古籍和書畫著錄。當然,大千創作的來源過半來自傳統的古人詩文和古畫,也有不少部分來自他的游歷。因此,他游覽過的、居住過的地方,

最好也跟隨他的足跡跑一趟。身歷其境,則體會又自不同。其實對于每個畫家的研究都是如此,不只限于研究大千。

我對于其相關古畫,由于職業關系,有某種程度的熟悉,對于大千一生創作的作品,經過多年和各方的收集,累積數千。在過去數年,我到過他的出生地內江,求學地重慶、上海,北京頤和園、蘇州網師園,黃山、成都、峨眉、敦煌、蘭州、香港,印度的大吉嶺、阿堅塔石窟,南美洲阿根廷布宜諾斯艾利斯、安地斯山溫泉橋,巴西圣保羅、摩詰城八德園,美國卡邁爾的可以居、環蓽庵,十七里半島公路,東京橫濱的偕樂園,歐洲的巴黎、倫敦、萊茵河,瑞士的雪山以及中國臺灣的橫貫公路、蘇花公路、阿里山及摩耶精舍。因此,我對張大千及其繪畫的了解,已經盡了我可能的范圍內所有的努力了。

四、面對大千的挑戰

我之研究張大千先生,除了他的畫風發展是一個很好的范例,乃負有另一個繪畫史工作者的主要任務,就是想要澄清流傳各地的大千偽古畫。游戲偽作古書畫,不但是大千不諱言的事實,而且也是他的得意之事,因為除了他是在向古代名家挑戰之外,也是向當時的鑒賞家、收藏家挑戰。他得意,因為他是勝者。

田洪、蔣朝顯編《傅申論張大千》 浙江大學出版社2022年1月

我站在書畫史工作者以及鑒別工作者的立場,承繼同行先輩,來面對他的挑戰。

就個人對美術史的認識來說,毫無疑問,我可以說他是整個中國繪畫偽作史上第一人。因為其他古今的偽作家,往往只是專做一家,或至多能做數家而已,哪有像大千那樣能做數十家、時代的跨度超越千余年的?他偽作之精,不但大鑒定家如黃賓虹、羅振玉、陳半丁、程霖生、葉恭綽以及他所欽佩的吳湖帆等都以他的偽作為真品,而且他偽作的歷代古畫分散在全世界,如中國、日本、法國、英國、瑞典和美國等各地一流博物館里,這絕對是史無前例的一項特殊個案。在此不妨讓我們套用大千的豪語,為他說出他自己不便說的話:“抑知吾之偽作古畫,上自隋唐,下抵明清,足使羅振玉、黃賓虹、陳半丁、程霖生、吳湖帆等走眼,世界各大博物館專家誤鑒,五百年內外,又豈有第二人哉!”

我并不有意提高偽作及偽作家的歷史地位,我之提出大千偽作這一項研究,完全是站在純客觀的繪畫史研究的角度,只在求真、求事實,而無意于褒貶。

由于大千先生偽作范圍之廣,流傳之多,當繪畫史工作者研究古畫時,常會遭遇到一些困難。這些流傳在國內外各大博物館里的偽作,只有在全面了解大千個人畫風的發展以后,才能掌握得到。這些不同時代和不同畫家的作品,如果要等待各種各樣的專家去對各古畫家的作品個別識破的話,可能需要集合很多人,并需要幾年或幾十年的時間才能作比較全面的澄清。但是如果有人能徹底地認識大千,那么由他一個人就可以在較短的時間內作全面的澄清。僅從這一角度來看,就已經非研究他不可了。

研究張大千而不研究他偽作了些什么古畫,那絕對不是完整的研究和認識。他入門學習書畫,雖與絕大多數的畫家相同,是走臨摹的路子,但是他特殊的才能,使他不論臨或仿都能逼真原跡。他學古人,目標并不只限在一家、兩家或明代、清代,他是不斷地向古人學習和挑戰,他以過關斬將的氣概和姿態,由清而明,而元而宋,而唐而隋,各時代都有他的偽作。

陸抑非記其在二十世紀三十年代與大千的接觸并錄其對臨摹的看法:“臨摹前人的作品時,一定要不怕反復,要臨到能默得出、背得熟、能以偽亂真,叫人看不出是贗品,只有這樣,才能學到筆墨真諦,學到前人的神髓。”這就充分說明了他臨古、仿古甚至偽古本是為學習。但是學到一種程度,他就要和古人一較長短、高下。如何與古人比較?最具體的方法之一,是看看當代的鑒賞家和博物館專家能否將他的偽作和古畫真跡區分出來,這是大千向當代專家的挑戰。事實上,流傳的偽作不僅是他研究和臨仿古畫的副產品,而且都是大千“血戰古人”的精心之作。通過鑒藏家和美術史家的再三考驗,他也由此建立起他的自信心。他多數的偽古畫,也是臨古、仿古的進一步發展,是“意與古會”的再創造,而不僅只是依樣畫葫蘆而已。

在臨、仿、偽的實踐過程中,使他又有兩種成就:一是使他成為眼光敏銳無比的鑒賞家,因為他觀看時,能見他人之所不能見。因此,在他自敘大風堂藏畫名跡時,毫不掩飾他的得意、自負之處,他說:“世嘗推吾畫為五百年所無,抑知吾之精鑒,足使墨林推誠,清標卻步,儀周斂手,虛齋降心,五百年間,又豈有第二人哉。”一是提高自己的繪畫要求和水平,他每臨一次古畫或偽造一古畫,就會得到更深入的體會,因而就往前躍進一次。

當他潛心于某一古人的階段,在他作偽的同時,他自己的一般創作,也往往與該一古人的風格相近。反過來說,如果我們要研究他畫風的形成、成熟和改變,都與他同一時期臨古、偽古的作品有某種程度上的關聯。同樣,當我們發現了一件大千所作的偽古畫,要斷定偽作的年代,就一定要依據大千畫風的發展。

僅就研究中國古代繪畫的立場,想要在難以數計的古畫中將大千的偽作加以區別,如果只是片面地了解大千的繪畫,不但困難重重,更會因誤判而徒增困擾。因而,為了正確地了解大千的偽古畫,就無可避免地要對他的收藏和收藏史、也包括他見過的古畫甚至影印本或照片等進行全面查考。總之,這些都是有機地關聯在一起,抽離而作單項的研究就會失去其意義。

綜合起來說,我們要研究張大千的繪畫發展,是一定需要同時了解他的收藏、鑒別、臨古、仿古、偽古、游歷,以及他的繪畫理論和美學思想種種,否則就不夠全面。比較起來,像他這樣復雜博大的畫家是少有的,這就是為什么需要更多時間去研究他。個人之所以勇于接受這項挑戰,一是時間上有了距離,比較客觀;二是目前資訊發達,資料掌握較易;三是個人多年來對大千先生的綜合研究,略有心得,以此求正于讀者諸君。

(本文為上海文藝評論專項基金特約刊登)

原標題為《血戰古人的張大千——張大千六十年回顧展緣起與簡介》,有刪節,標題為編者所加。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司