- +1

訪談︱?qū)m大中:學(xué)習(xí)書法為什么要從《龍門二十品》入手?

徐悲鴻先生的馬可謂婦孺皆知,大家較為陌生的徐先生的字,也得到書家的一致好評,究其原因,因其師承康南海(有為),魏碑之功底深厚非常人能望其項背。徐悲鴻先生所處的時代恰恰又是魏碑大興到變革的一個階段,此時不僅北朝墓志大量出土,且北魏始建的洛陽龍門石窟再度被人們審視,其中最具代表性的便屬《龍門二十品》,那么《龍門二十品》指的是龍門的哪些造像題記?它們又是被如何遴選出來的?為此,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)專訪了宮大中先生,請他為我們講述《龍門二十品》背后的故事。

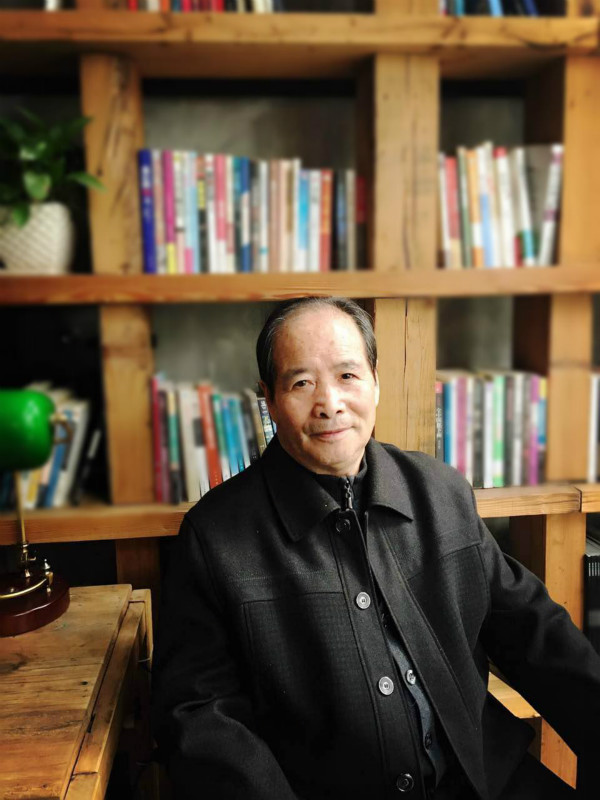

宮大中,男,1939年生,河南孟州人。1966年畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院美術(shù)史美術(shù)理論系。長期從事龍門石窟藝術(shù)、中原美術(shù)考古研究與美術(shù)教育、美術(shù)評論工作。歷任洛陽古代藝術(shù)館、都城博物館館長,龍門石窟研究所名譽(yù)所長、研究員。出版和主編了《龍門石窟藝術(shù)》、《洛都美術(shù)史跡》、《中國書法全集》魏晉南北朝造像卷(16、17)等專著。

澎湃新聞:提到《龍門二十品》,大家都不陌生,其可謂魏碑的菁華,但是“二十品”之名卻很晚才有,大概到了清晚期,那么它是否受到清代學(xué)者所提倡的“南帖北碑”的影響?

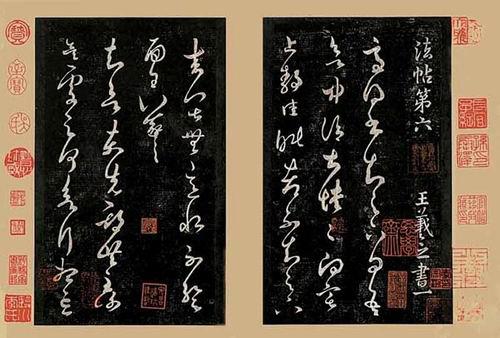

宮大中:可以這么認(rèn)為,具體的背景是這樣的,中國的傳統(tǒng)書法走的是“帖學(xué)”之路,最有名的以宋太宗時期的《淳化閣帖》和宋徽宗時的《大觀帖》為代表,雖然后者是前者的勘誤和補(bǔ)充,但它們都是把歷代有名的書法家,包括帝王將相的書法,以及知名度最高的二王:王羲之和王獻(xiàn)之,都收羅到一起,以供大家臨摹和學(xué)習(xí),久而久之便成為士子們臨習(xí)的范本。今天小學(xué)生練字要用到的字帖,其實也是一脈相承的。

到了滿清時期,康熙仿效董其昌的字,而乾隆又鐘愛趙孟頫,如此上行下效,以至于董、趙二人的書法大為流行,這樣的后果便形成了單一糜弱的書風(fēng),帖學(xué)書法便淪為館閣體,加之清王朝大興文字獄、科舉又采取八股取士,所以館閣體也就成為士子們的干祿工具。出于對文字獄和科舉制度的反撥,乾隆至咸豐年間學(xué)者包世臣著有《藝舟雙楫》,它上乘阮元的《南北書派論》、《北碑南帖論》,“當(dāng)金石之盛,獨尊北碑”,稱北碑“古樸如龍威虎振,靈動似鶴姿鷗態(tài)”,促使“碑學(xué)風(fēng)靡,帖學(xué)式微”,下啟康有為《廣藝舟雙楫》,抑帖揚(yáng)碑,“啟于咸、同,碑學(xué)大播”。

清末至民國年間,大量碑碣、墓志的出土及造像、刻經(jīng)、游題的發(fā)現(xiàn),“莫不口北碑,寫魏體,該俗尚成矣”。這也是時代求變的風(fēng)氣使然。鄧石如、伊秉綬及何紹基、趙之謙、張裕釗、吳昌碩等人,成為清代中后期書壇最負(fù)盛名的碑學(xué)大師。

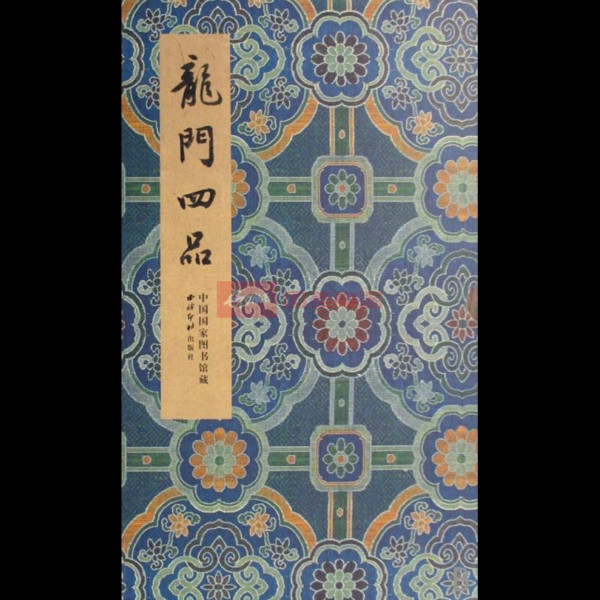

在這個大背景下,大概是清中后期以來,時人效法南齊謝赫《畫品》,南梁鍾嶸《詩品》,庾肩吾《書品》,才相繼出現(xiàn)《龍門四品》《十品》《二十品》《三十品》《五十品》《百品》《三百品》等眾多名目。

澎湃新聞:不是書法出身的人往往欣賞不了魏碑,但是懂行的人卻為之嘆服,形成這種強(qiáng)烈反差的原因是什么?您能否為大家介紹一下魏碑之美?

宮大中:這還是出于人們欣賞水準(zhǔn)的差異,畢竟內(nèi)行才看門道。借用康有為在《廣藝舟雙楫》中所說,魏碑有“十美”:“一曰魄力雄強(qiáng),二曰氣象渾穆,三曰筆法跳躍,四曰點畫峻厚,五曰意態(tài)奇異,六曰精神飛動,七曰興趣酣足,八曰骨法洞達(dá),九曰結(jié)構(gòu)天成,十曰血肉豐美”。

魏碑的藝術(shù)風(fēng)格總體上可分為四大類:一曰雜糅諸法,結(jié)體多變。如《太武帝東巡碑》《中岳嵩高靈廟碑》;二曰方峻嚴(yán)整,雄健緊密;如《元楨墓志》《龍門四品》;三曰秀整開朗,方圓兼?zhèn)洌纭稄埫妄埍贰稄埿怪尽罚凰脑恍锌w勢,灑脫靈動。如《源延伯墓志》。其形態(tài)載體有石窟造像題記、造像碑、經(jīng)刻及墓志銘、功德碑、游題等多種。

魏碑書體是隸楷之變中介乎隸、楷之間的過渡性書體,所以形無常態(tài),呈現(xiàn)多變面貌。它是從隸書脫胎的有力見證,如《龍門三十品》中的《高楚》一品。魏碑的先源或雛形,則是洛陽出土西晉《南陽王妃墓志》及西安出土東晉《司馬芳碑》(殘)之類碑志。從總體趨勢看,在漢魏晉隸書的基礎(chǔ)上,北魏孝文帝求書于南齊,求法二王(王羲之、王獻(xiàn)之)的書藝,尤其是受王獻(xiàn)之《廿九日帖》、王僧虔《太子舍人帖》及《劉岱墓志》的影響,加之鮮卑等少數(shù)民族金戈鐵馬的剽悍氣勢,形成遷洛后官書魏碑“斜畫緊結(jié)式”(王玉池先生語)占主導(dǎo)的盛期繁榮。太和十九年(495)的“尉遲”、二十年的《元楨墓志》及二十二年的“慧成”(始平公)等堪稱圭臬。

康有為先生認(rèn)為學(xué)習(xí)魏碑的次序“當(dāng)從尉遲開始,次之楊大眼,終之始平公”,因為其“極意峻宕,骨格成,形體定,得其勢雄力厚,一身無靡弱之病。且學(xué)之亦易似”。由此可見一斑。

澎湃新聞:《龍門二十品》位于龍門石窟的哪個洞窟?是古陽洞嗎?北魏遷洛后開鑿的古陽洞,其主尊是釋迦牟尼佛,必然是佛教洞窟,但為什么古陽洞在清代叫“老君洞”,它是怎么和道教產(chǎn)生了聯(lián)系的?

宮大中:剛才已經(jīng)提到,自清中后期以來,相繼出現(xiàn)《龍門四品》《十品》《二十品》《三十品》《五十品》《百品》《三百品》等名目。因為遴選者的不同,所以具體位置有所差異,但絕大多數(shù)都位于龍門古陽洞。

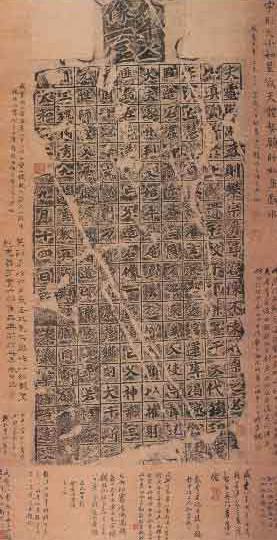

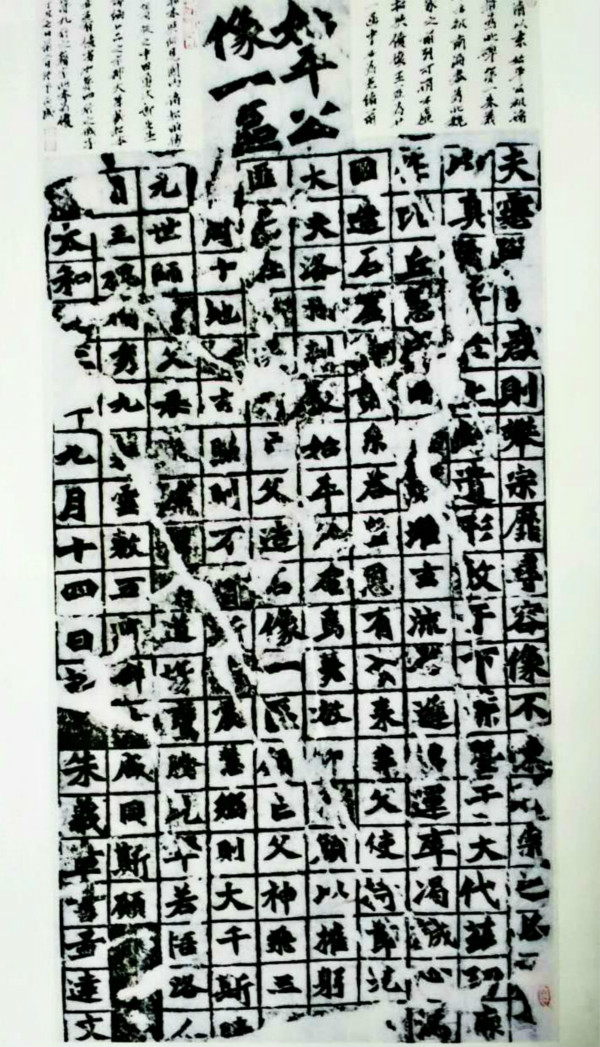

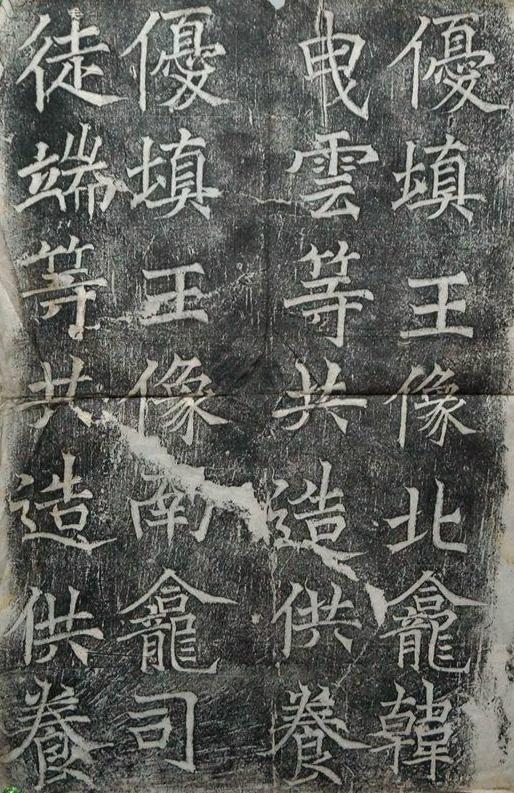

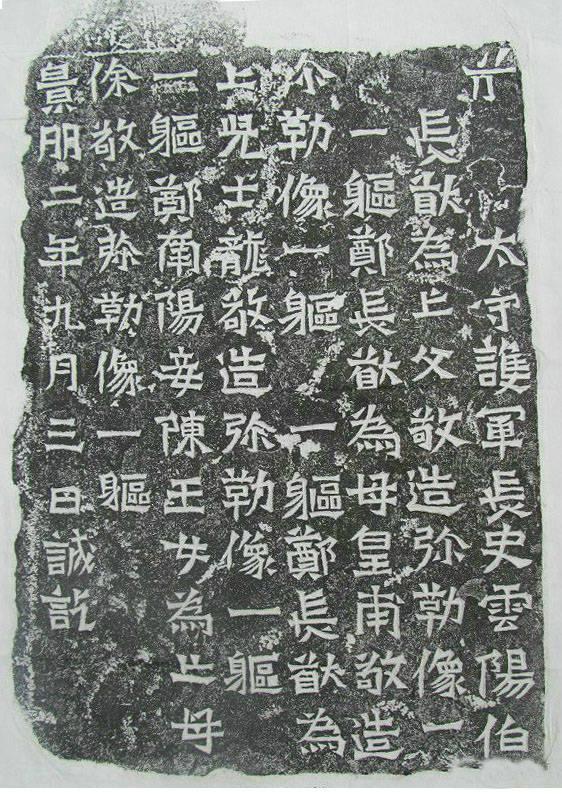

《龍門二十品》大致可分為三類版本:優(yōu)填王本、馬振拜本和魏靈藏殘本,其中優(yōu)填王經(jīng)考證是初唐的造像題記,而魏靈藏殘本沒有完本價值大,所以我們今天使用的通常是馬振拜本。

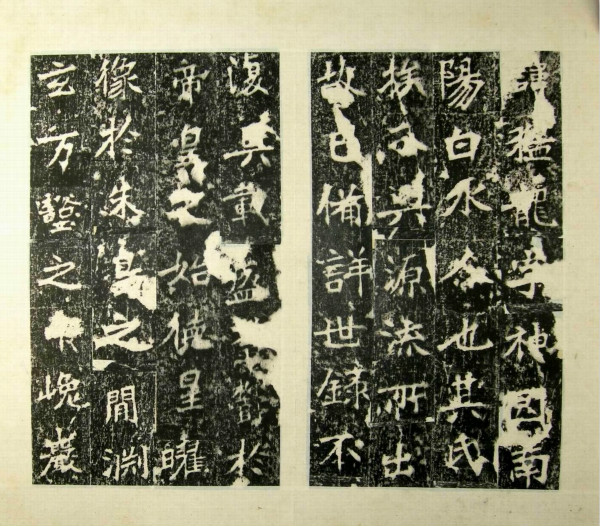

《龍門二十品》馬振拜本中有十九品集中分布在古陽洞窟頂和南、北兩壁。窟頂高太妃及元詳、道匠與馬振拜、賀蘭汗、侯太妃、元燮七品,距地面11米;北壁自下而上慧成、魏靈藏、楊大眼、惠感及解伯達(dá)與尉遲、高樹、一弗八品,都距地面6米以上;南壁自下而上法生、孫秋生及鄭長猷、元祐四品,都距地面5米以上。古陽洞是北魏皇室顯貴發(fā)愿造像最集中的大型洞窟。從北魏一直開鑿到唐代,由于自武則天之后洛陽的地位漸次下降,在這里的開龕造像活動也就逐漸減少,所以今天我們看到古陽洞的地面是傾斜的——南高北低,這說明古陽洞時至初唐,也沒有開鑿?fù)瓿桑跆葡蛳麻_鑿、卻使北魏窟頂升高了。

龍門西山古陽洞是北魏至初唐就一大型天然石灰?guī)r洞穴(喀斯特溶洞)開鑿而成的最早的洞窟,坐西朝東,初名石窟寺。因略早于出初名靈巖寺的龍門賓陽洞,明清之際得名“古陽洞”,并將其名刊之于洞窟的北壁,20世紀(jì)90年代,龍門石窟窟龕編號,古陽洞為第1443號。清同治九年(1870)以前,道教徒將主像一佛二菩薩的本尊釋迦牟尼佛像涂泥改塑成道教的太上老君像,訛傳老子曾煉丹于此,所以改名為老君洞。這是因為當(dāng)時佛教式微而道教再興,與當(dāng)年道士王圓箓計劃將敦煌莫高窟改造成道教的太清宮如出一轍。

澎湃新聞:今人看到的《龍門二十品》大都是以拓本形式流傳的,現(xiàn)今最早的《龍門二十品》拓本是什么年代?您能否介紹一下《龍門二十品》拓本的淵源遞嬗關(guān)系?

宮大中:清乾隆時金石學(xué)家黃易最早拓龍門古陽洞的慧成(始平公)、孫秋生、楊大眼、魏靈藏題記,到了民國二年(1913),河南省博物館的關(guān)百益先生將其線裝出版,即成《龍門四品》。1979年6月,文物出版社選用清乾、嘉、道三代著名校勘家顧廣圻藏本,出版《龍門四品》。

清同治九年(1870)二月,河南太守德林拓孫保(高太妃)、侯太妃、賀蘭汗、慈香、元燮、大覺(道匠)、牛橛(尉遲)、高樹、元詳、云陽伯(鄭長猷),標(biāo)名《龍門十品》(或稱“德硯香集拓”)。其中慈香一品在老龍窩上方的慈香窯里,其余都在古陽洞。

再后以《四品》加《十品》,再加一弗、惠感、法生、元祐、解伯達(dá)、優(yōu)填王六品,形成《龍門二十品》。其中優(yōu)填王一品在蓮花洞與老龍洞之間上方的崖壁上,其余都在古陽洞。不久發(fā)現(xiàn)優(yōu)填王為唐刻,旋即以古陽洞的馬振拜一品取代。

前面已經(jīng)提到,《龍門二十品》有三類版本:

一是優(yōu)填王本,該本流傳時間短,收藏價值高。它又可分為麻點本、鏟底本兩種。中國國家圖書館所藏2018件龍門石窟造像題記拓片為清季至民國時期的拓本,從中可選出優(yōu)填王本,并以清咸豐九年(1859)上海胡鼻山人題記、劉燕庭所拓麻點本始平公及尉遲拓本兩品為最早。為什么叫麻點本呢?因為“始平公”是《龍門二十品》,也是全部造像題記中唯一的陽刻之作,陽刻是要把字給凸出來的,所以就要刻掉多余的部分,當(dāng)時的刻工沒有處理的很精細(xì),所以底部并沒有完全鏟平,留有不少“顆粒”,所以在打拓片時,拓包就會接觸到它們,這樣看起來就很像麻點,故曰“麻點本”。就目前所知,由同一拓手用相同的綿連薄紙,一次性拓成的優(yōu)填王本,當(dāng)屬北京松竹草堂藏本,該藏本的“尉遲”較晚些,第一個“橛”字右邊略殘;“始平公”凸出“麻點”已鏟平,但不少字筆畫受損。如第一行的“踨”字,第二行“葉”字,第三行“慧”“邀”“心”字,第四行“恩”“資”“業(yè)”字,第六行“烏”“亡”字,第七行“周”、“地”、“玄”、“萬”字,第八行“春”“率”“悟”字,第九行“五”“群”等字。

據(jù)悉,陜西郃陽的石匠拓工曾受聘于京滬碑帖商王元、馬子云,在清光緒十五至十九年間(1889—1893)到過龍門六次,用棉連紙和麻紙分別拓印“始平公”,為避免劃破紙,拓工將凸出麻點鏟平,所以后來的“始平公”拓片都是已經(jīng)鏟過的本子。北京松竹草堂藏的優(yōu)填王本,就很可能是郃陽精拓本。

二、馬振拜本。這是清末至民國十九或二十年(1931)間魏靈藏、解伯達(dá)遭破壞前的拓本,這個本選取北魏遷洛后孝文、宣武、孝明三帝時期的、最有代表性的20件有魏碑書體不同風(fēng)貌的造像題記精品。有收藏、臨習(xí)和書學(xué)研究價值。在傳世拓本中有先后、優(yōu)劣之分。

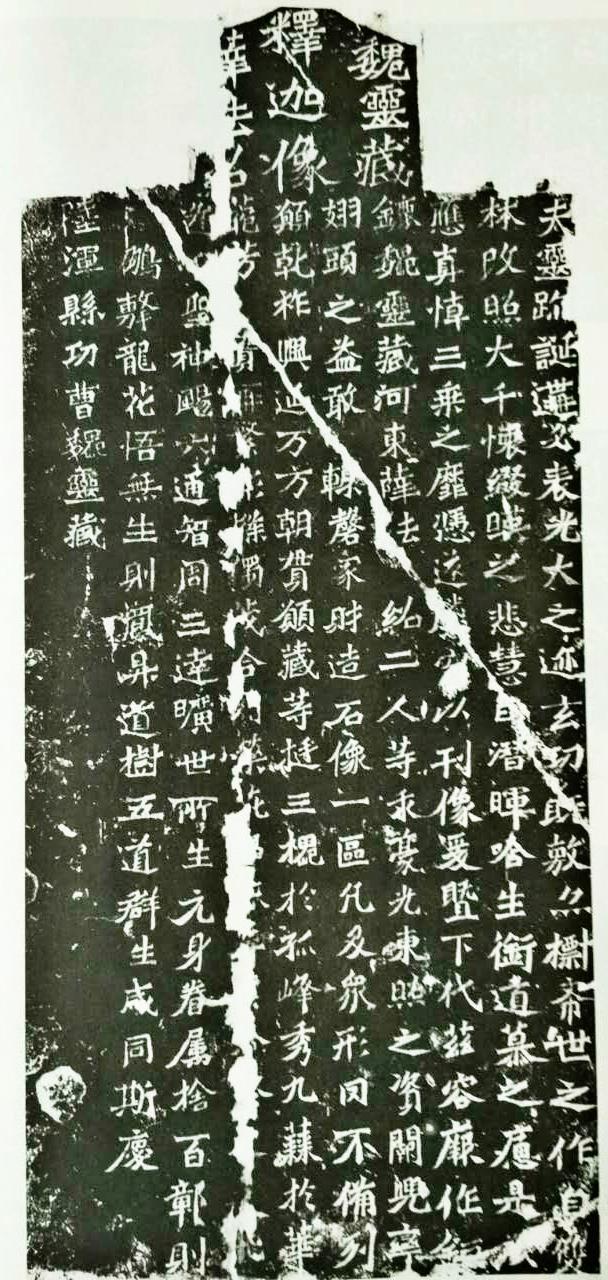

三、魏靈藏殘本。即“魏靈藏”、“解伯達(dá)”遭破壞后的拓本。

關(guān)于“魏靈藏”是怎么被毀壞的,上世紀(jì)60年代龍門石窟的老領(lǐng)導(dǎo)曾做過相關(guān)調(diào)查,據(jù)當(dāng)年參與盜鑿的人說,民國時期洛陽老城東關(guān)文物販子馬龍圖勾結(jié)司馬街常保山盜賣魏靈藏題記,夜間盜鑿未完,有人在東山放槍,驚動了龍門街保安隊,使中間一部分得以幸存。郜莊拓手韓景德說,不知道是誰打壞“解伯達(dá)”上頭的像,把解伯達(dá)題記給打壞了。他后來在拓字時還用石灰補(bǔ)過。至于民國二十四年(1935)拓手先拓魏靈藏200張后,便將其砸毀,借以抬高完本價值,這只是個傳說。不過在預(yù)謀盜鑿前多拓幾百張,倒是有可能的。魏靈藏殘本各個方面都較之馬振拜完本遜色的多。

澎湃新聞:《龍門二十品》都是北魏時期的造像題記,那么它的書寫風(fēng)格有無差異?

宮大中:《龍門二十品》的書寫風(fēng)格可分為三類,最典型的一類是方筆,如《龍門四品》,第二個類型是接近楷書,如“比丘法生”,再一類就是行楷體式,如“慈香”。《龍門二十品》中大都經(jīng)過書丹,也有的是沒有書丹直接刻寫,如“鄭長猷”,首行的“前”明顯是廢字,因為它沒有刻完就在下面重新刻寫了。

澎湃新聞:您能否簡單談?wù)劇洱堥T二十品》的作偽情況?同時,今人通常是如何在拓本上做手腳的?

宮大中:由于捶拓《龍門二十品》難度大,價位高,所以多有翻版?zhèn)慰獭G迥┲撩駠觊g,有木板、石板翻刻。木版拓本輕飄,質(zhì)感極差,易識別,所以早就被淘汰了;而石版雖有金石味,但字體筆畫走形,石花泐蝕不自然,與原石原拓對照,也可鑒別。20世紀(jì)70年代以來仍有新翻刻石版。新世紀(jì)初,高科技迅猛發(fā)展,又出現(xiàn)硅膠版(據(jù)說此前還有環(huán)氧樹脂版)。該版是在窟壁原石上直接翻模制版,所以拓本字形筆畫相對較準(zhǔn),易被當(dāng)成原拓,上個世紀(jì)末很多硅膠版拓印的《龍門二十品》被日本人買走,后來他們發(fā)現(xiàn)這批東西不對,竟然將這批東西從日本回流到我國,是為“日本回流本”,居然還附有中日雙方的“真跡鑒定書”!硅膠版拓本與原石原拓比較,也有軟肋。因為它是化學(xué)制品,翻模后易膨脹變大,以至于筆畫略微加粗,并且金石味欠缺。其致命傷在于白色字體筆畫上多見細(xì)碎黑色麻點。因為原石陰刻筆畫溝深,宣紙被棕刷刷入溝內(nèi),接觸不到拓包,故字跡筆畫潔凈;而硅膠翻版溝淺,拓包墨色易沾染字體筆畫,形成麻點,影響書體藝術(shù)效果。

正由于此,對于學(xué)習(xí)書法的人而言,我提倡原石照片與原拓對照去臨習(xí),現(xiàn)在攝像水平高了,可以將高清照片等比例放大,這樣更容易把握魏碑的結(jié)體、用筆的刀口、字口,以及整體布局,即章法布白。我看過市面上幾乎所有的《龍門二十品》印刷品,除了少部分精品外,大多良莠不齊,他們并沒有選用好的版本,而以往的《二十品》剪裱本已不適用,因為既然剪裱拼接了,選用的肯定不是好的拓片,此外有的拓工水平有限,或者字口不清、或者字體變形等等,更看不出魏碑的章法布白。

澎湃新聞:聽聞有些不良商賈為了囤積居奇,就人為地制造“孤本”,比方說拓完之后就鑿字或者毀碑等等,有過這種情況么?而隨著古玩熱,拓片之風(fēng)也甚為風(fēng)靡,我國的文物部門是否對此有相關(guān)的監(jiān)管措施?

宮大中:前面提到的“魏靈藏”也算這種情況,拓工為了販賣魏靈藏造像題記,在鑿刻之前先拓了數(shù)百張,雖然“魏靈藏”被鑿毀,現(xiàn)已嚴(yán)重殘缺,但之前的完本拓片反而成了珍品。

提到保護(hù),就拿龍門石窟為例,1961年3月,國務(wù)院公布龍門石窟為第一批全國重點文物保護(hù)單位。20世紀(jì)70年代,國家文物局下發(fā)文件,明令禁止捶拓《龍門二十品》,2000年龍門石窟入選《世界文化遺產(chǎn)名錄》前后,所有的窟龕都已設(shè)置鐵制護(hù)欄,嚴(yán)加保護(hù)。所以通常是很難見到《龍門二十品》的真容的。

現(xiàn)在很多文博機(jī)構(gòu)禁止在文物上直接做拓,如需做拓,通常也是翻模制版,如偃師商城博物館所藏顏真卿書丹的《郭虛己墓志》,他們就采用了翻模拓印,以此來保護(hù)原石。

(感謝洛陽民俗博物館副研究員宮萬瑜女士為本次采訪所提供的幫助)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司