- +1

誰主導創作了這具精美之極的隋代畫像石棺?

陜西潼關稅村2005年發現了一座高等級隋墓,出土一具體量巨大、內容豐富、雕刻精湛的畫像石棺。

本文以該石棺為研究對象,將其置于中古中國歷史發展脈絡和南北互動、中西交通格局中,通過對其視覺傳統的追溯及與宮廷匠作關系的討論,藉以揭示隋代墓葬視覺文化的具體面貌和成就。通過列舉宇文愷、何稠、閻毗、黃亙、黃袞幾位隋廷技藝臣僚的匠作經歷和成就,作者認為其中或有人參與楊勇墓的相關營造事務,進而推測閻毗詔領參與的可能性最大,且主導了石棺畫稿的創作和繪制。

隋代是一個短命的王朝,從開皇元年(581)立國至大業十四年(618),歷38年。其間,隋結束了3個多世紀的分裂狀況,重新統一了中國,并在政治、典章、禮儀制度建設上取得了開創性業績,大興城的營建和大運河的開鑿,更是中古中國城市史和交通史上的偉大創舉。上述三項成就足以建立起人們對隋代歷史地位的認知,故史學界普遍認為隋代在中古中國歷史上占有承前啟后、繼往開來的地位。隨著考古材料的日益豐富,近年對隋代墓葬制度及與之相關的物質文化和視覺文化的研究,亦取得了很多新成果,學者們就隋墓形制、陶俑、器物、壁畫、葬具面貌,及其與南北朝的關系和對唐代的影響等問題,展開了深一步的討論。綜合目前出土材料和研究成果可知,隋代墓葬物質文化和視覺文化未現鼎革之勢,其繼承整合性大于開創性。

一

2005年,陜西潼關稅村發現一座高等級隋墓,出土一具體量巨大、內容豐富、雕刻精湛的畫像石棺。本文以該石棺為研究對象,將其置于中古中國歷史發展脈絡和南北互動、中西交通格局中,通過對其視覺傳統的追溯及與宮廷匠作關系的討論,藉以揭示隋代墓葬視覺文化的具體面貌和成就。

潼關稅村隋墓系長斜坡墓道多天井和小龕的圓形單室磚券墓,平面呈“甲”字形,坐北朝南。由長斜坡墓道、7個過洞、6個天井、4個壁龕、磚券甬道和墓室組成,水平總長63.8米,墓底距地表深16.6米。該墓是迄今發掘的規模最大、等級最高的隋代墓葬,遺憾的是,墓志被盜,主人身份不明。從墓葬地望、形制規模、墓道壁畫中的十八列戟圖、石葬具奢華程度以及人骨標本鑒定等方面綜合判斷,發掘者認為其當是仁壽末至大業初(604-606)下葬的廢太子、房陵王楊勇之墓。近年,沈睿文通過對該墓形制、壁畫、隨葬品、葬具以及楊勇和楊廣政治立場的論述,進一步支持了發掘者的觀點。認為墓葬是隋廢太子、房陵王楊勇墓的觀點,現已被學界廣泛認同。

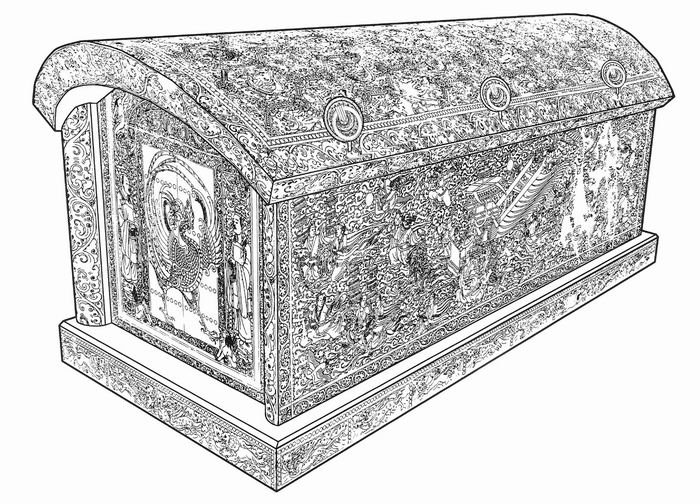

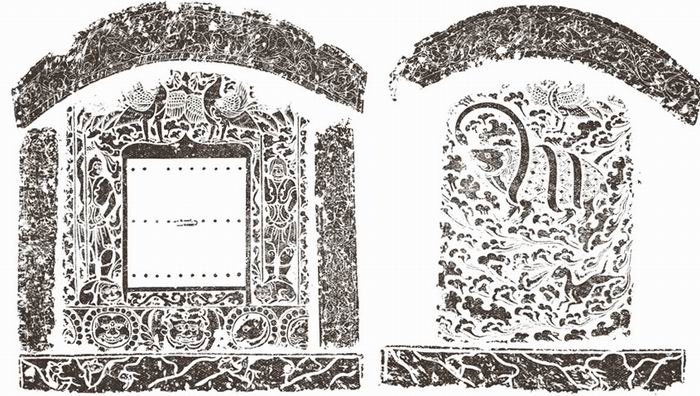

該墓出土石棺為青色石灰巖質地,由蓋板、頭擋、足擋、左板、右板和底板六塊青色石板構成,蓋呈拱形,前高后低,頭大尾小,為典型函匣式畫像石棺,棺表畫像采用陰線刻和減地平雕技法〔圖一〕。

〔圖一〕 潼關稅村隋墓畫像石棺透視圖 通高142厘米? 通長290厘米? 通寬136厘米 陜西潼關稅村出土 陜西省考古研究院藏 采自陜西省考古研究院:《潼關稅村隋代壁畫墓》,文物出版社,2013年

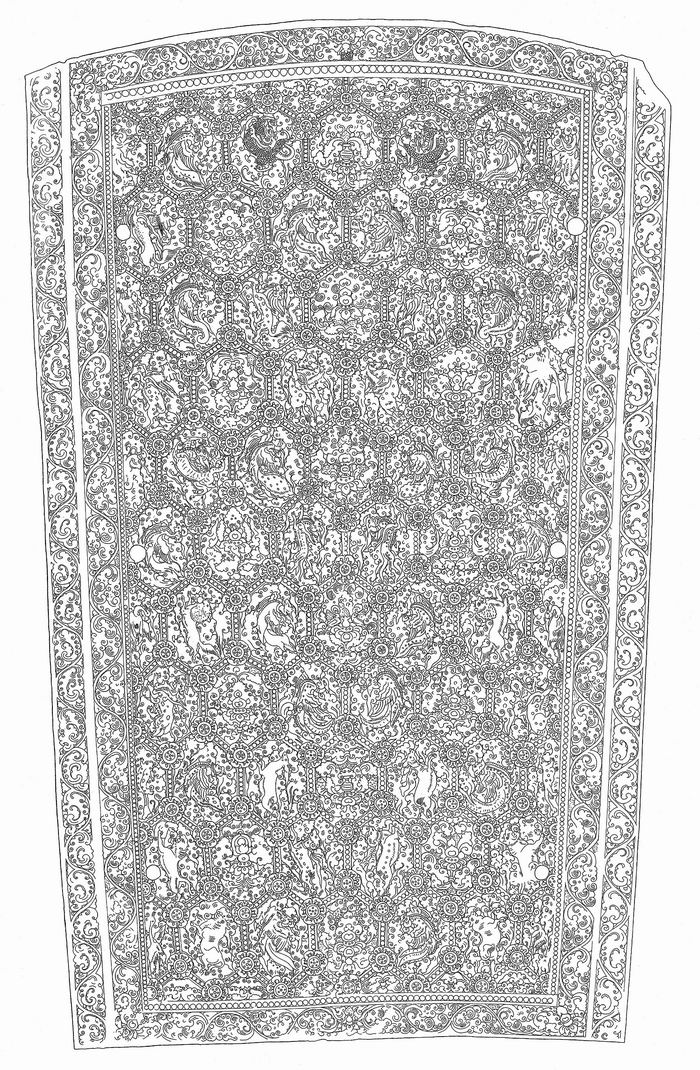

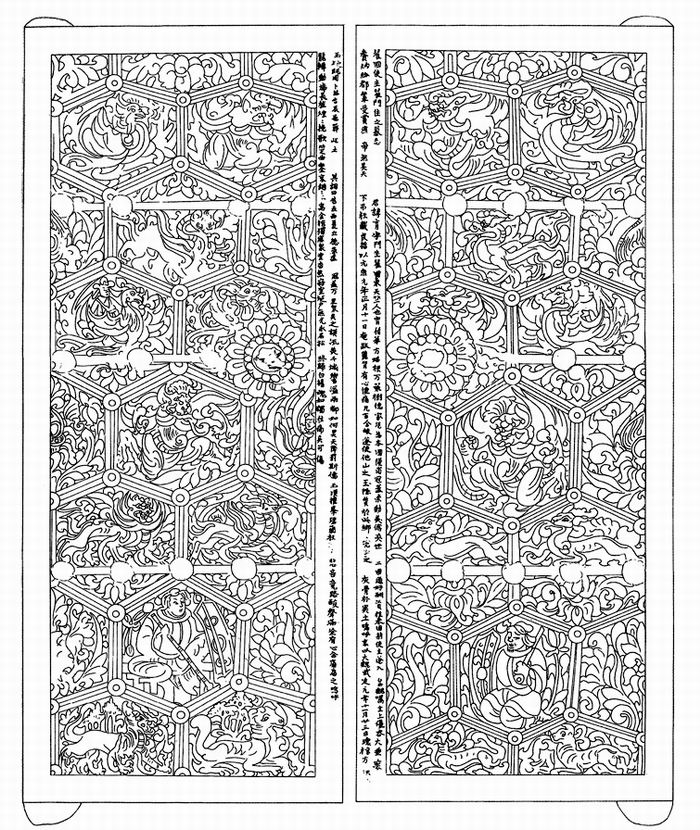

棺蓋四周雕刻纏枝忍冬紋和聯珠紋裝飾帶,主體圖案以聯珠紋作框、蓮花為節,分隔為多個連續六邊形龜甲圖案,共13行,每行6至7列,計84個單元,其中完整的六邊形單元60個,四周的24個單元為破六邊形。84個單元內的主題紋飾有重復,包括寶瓶、摩尼珠、龍、虎、獅、牛、羊、翼馬、摩竭魚、綬帶鳥等各種奇禽異獸。蓋板四側線刻纏枝忍冬紋,前額正中刻一正視畏獸,后端正中刻一石榴花〔圖二〕。

〔圖二〕 潼關稅村隋墓畫像石棺蓋線摹圖 長291厘米? 前寬136厘米? 后寬114厘米 陜西潼關稅村出土? 陜西省考古研究院藏 采自《潼關稅村隋代壁畫墓》

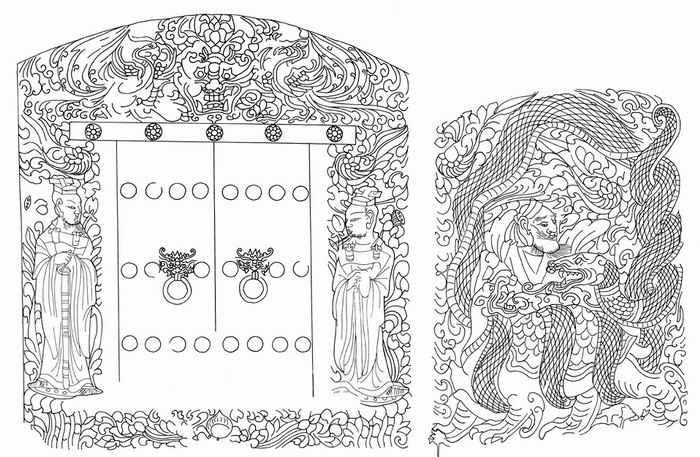

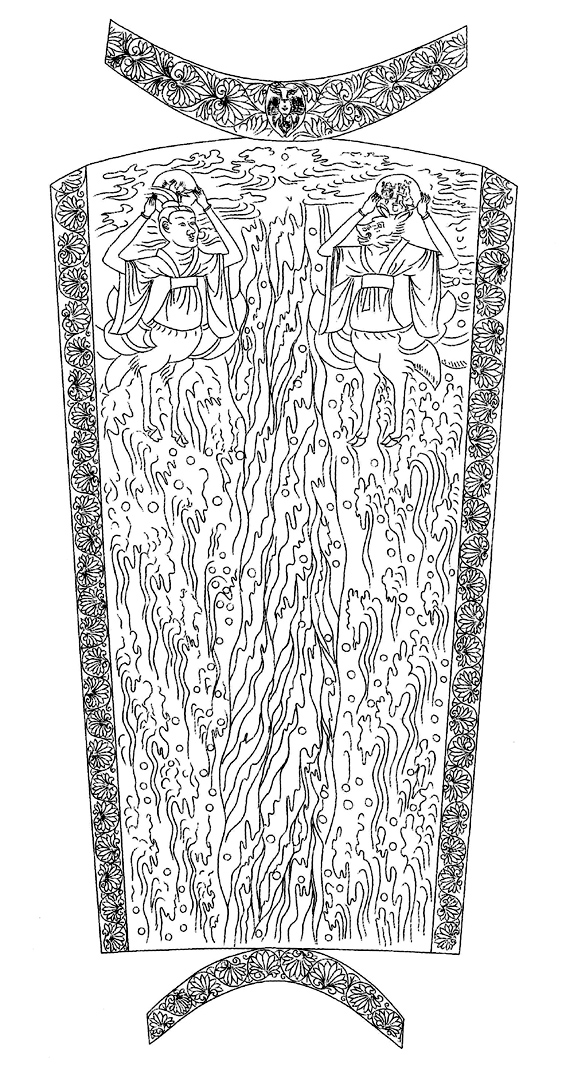

棺頭擋正中刻一座門。門楣中部刻一畏獸頭,兩側各有一獸首鳥身神獸,門楣頂上正中刻彎月托日。門額刻纏枝寶相花紋,正中為一覆蓮座,座上置菱形摩尼寶珠。門楣和門額兩側各刻一條倒龍。門框刻纏枝忍冬紋,門框下各有蹲獅一只。門外兩側相對站立一執刀門吏。門扉刻一喙銜寶珠朱雀。棺足擋線刻玄武和力士,周圍滿布流云紋,頂部為大朵如意云紋,底部為山石樹木〔圖三〕。

〔圖三〕 潼關稅村隋墓畫像石棺擋線摹圖 頭擋高106厘米? 寬98厘米? 足擋高90厘米? 寬78.5厘米 陜西潼關稅村出土? 陜西省考古研究院藏? 采自《潼關稅村隋代壁畫墓》

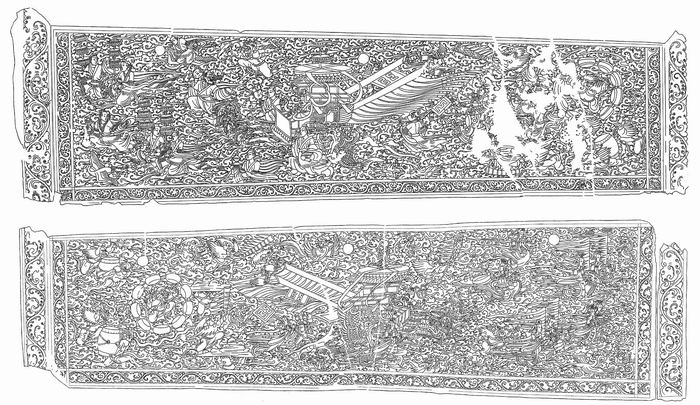

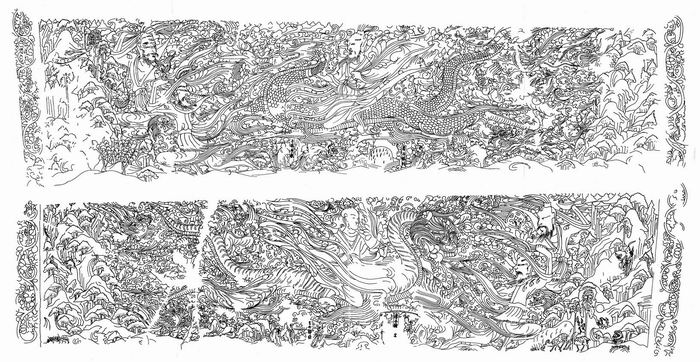

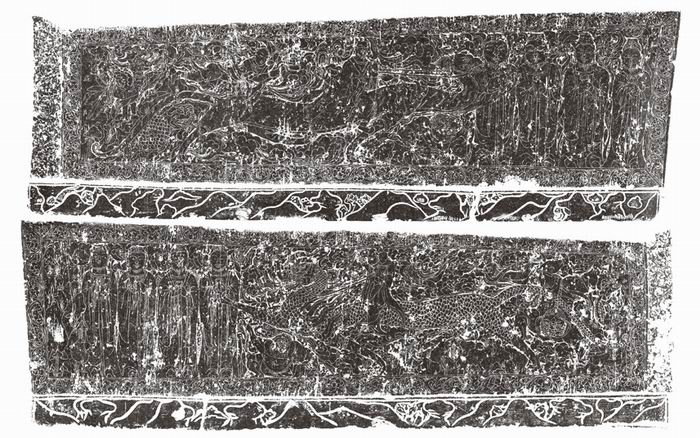

棺左板畫面為“仙人車駕出行”,四翼龍驂駕的輅車居中,車無轅和輪,方輿圓蓋,蓋頂置一麾,麾頂系幡,蓋飾交叉長綬帶。輿幫較高,飾龜背紋,幫側畫有羽翼。雙曲衡,衡端作鸞鳥銜鈴。車右斜插棨戟,韜以“亞”字形黻紋。車左斜注旂旗,十二條長旒隨風飄舉。輿中端坐一男子,頭戴“通天冠”,加博山,身穿廣袖袞服,袖見圓形“章”字紋,手捧笏板。輿左側見鯨、鯢各一。輅車前有導引,中有扈從,后有鼓吹。其中見17位男仙,有乘龍者,有乘鳳者,有乘鶴者,有徒步者,或持節,或執凈瓶,或捧丹鼎,或捧熏爐,或持麈尾,或舉嘉禾,或持棨戟,或吹簫,或搖鈴。此外,畫面中還見有多個或擊鼓、或吹角、或奔走的畏獸以及出沒于云中的各種祥禽瑞獸。除頂邊外,另三邊刻纏枝忍冬紋邊框。棺右板畫面布局和內容與左板相仿,亦為“仙人車駕出行”,中部為四翼虎驂駕的輅車,形制與棺左板輅車相同,一位貴婦端坐輿中,頭梳高髻,戴華麗頭飾。輿右側見鯨、鯢各一。輅車前有導引,中有扈從,后有鼓吹女仙12人,其乘駕和手中所持器具與左棺板男仙類似。此外,亦如左棺板,畫面中還出現多個或擊鼓、或吹角、或擎石、或奔走的畏獸以及出沒于云中的各種祥禽瑞獸。除頂邊外,另三邊刻纏枝忍冬紋邊框〔圖四〕。

〔圖四〕 潼關稅村隋墓畫像石棺雙側板線摹圖 側板長270厘米? 前高90厘米? 后高76厘米 陜西潼關稅村出土? 陜西省考古研究院藏 采自《潼關稅村隋代壁畫墓》

棺底板四側面以聯珠紋裝帶分作23個長方形格,除足端正中為摩尼寶珠外,其余格內皆為龍、鳳、麒麟、馬、虎、羊等各種珍禽瑞獸,空隙處填飾流云或山巒。

就該石棺的專題討論目前見有劉呆運、李明、邵小莉、楊效俊等學者的論文。發掘者劉呆運和李明在《陜西潼關稅村隋代壁畫墓線刻石棺》一文中對石棺結構和雕刻技法作了簡要介紹,并就畫像內容進行了詳細描述,初步梳理了其創作淵源和藝術傳統。在此基礎上,李明在另文《潼關稅村隋代壁畫墓石棺圖像試讀》中,就石棺畫像的源流、內涵、功能做了進一步分析和釋讀。邵小莉《隋唐墓葬藝術淵源新探——以陜西潼關稅村隋代壁畫墓為中心》一文,在前人研究基礎上,通過對包括石棺在內的稅村隋墓的整體研究,再度追溯了隋唐墓葬藝術的淵源。楊效俊《潼關稅村隋墓石棺與隋代的正統建設》一文,通過對石棺圖像的解讀,重點討論了中古墓葬藝術的“復古”現象與隋初官方正統文化建設背景之關系。上述學者對潼關稅村隋墓畫像石棺的淵源傳統、畫像內容、思想性皆作了初步探討,對其藝術成就予以高度肯定。然而,就該棺具體圖像的釋讀和考證,仍有待繼續深入,研究者對其藝術淵源和傳統雖有梳理,但欠詳實。此外,尚存未及之問題。該棺畫像豐富而復雜,就具體圖像,筆者無力逐一考證,在此僅就學者以往關注的視覺傳統再作探討,并就學界尚未觸及的石棺畫像與隋代宮廷匠作的關系試作推測。

二

談及該畫像石棺的淵源和傳統,最早可追溯至東漢,以四川蘆山建安十六年(211)王暉墓石棺為典型,其圖像傳統在北魏發展成熟,經北周延續至隋,常見于高等級貴族墓葬。劉呆運、李明曾記:“潼關稅村隋代壁畫墓石棺繼承了北魏——北周石棺的形制,其畫像系統亦從北魏、北周發展而來。其畫像從形式上來說,體現了北魏以來的傳統美術風格。”此說是矣。然而李明卻又于另文說:“稅村隋墓石棺線刻畫中出現的形象,只有繼承,沒有創新。一言以蔽之,就是徹頭徹尾的‘復古’。”“以稅村隋墓石棺為代表的隋代‘升仙’石棺(包括隋李和石棺)的出現,可以說是一種‘復古’現象。自北魏滅亡到隋初,消失了半個、甚至可能是一個世紀的‘升仙題材’的石質葬具又重新出現在統治階級墓葬中。”文中反復強調“復古”。楊效俊也認為石棺是中古“制度復古”浪潮尾聲中最典型的一個藝術例證,在相關論文中屢言“回歸漢魏古風”“復古”。

何謂“復古”?李零、巫鴻等學者皆有討論。李零所言最明了,即“失而復得,斷而復續”“是中斷后的再復興”。筆者亦認為“復古”是對中斷了的古代某種事物,如制度、禮儀、習俗以及器物、圖像樣式或風格等的復歸,如王莽改制復的是周公之禮,北宋“復古”思潮也是上追三代,其不論在觀念層面,還是實踐層面,皆存在歷史斷裂。而本文討論的畫像石棺萌自東漢,經北魏、北周,沿襲至隋,其傳統從未有過斷裂,何談“復古”。李明所說“復古”亦非漢魏之古,而是北魏、東晉之古,其理據之一是該棺畫像內容與北魏洛陽時代“升仙石棺”非常類似,并斷言其粉本直接承自北魏。理據之二是畫像中的一些細節,如輅車、鯨、鯢完全符合曹植《洛神賦》的描述,且與傳為東晉顧愷之的《洛神賦圖》高度吻合。

〔圖五〕 洛陽北魏畫像石棺雙側板 6世紀早期? 長224厘米? 通高68厘米 河南洛陽上窯村出土 洛陽博物館藏

首先,從表面現象看,說稅村隋墓石棺復北魏之古,尚可理解。因為其豐富的內容、繁復的畫面與河南洛陽上窯村出土北魏升仙石棺、開封博物館藏北魏升仙石棺,尤其是近年洛陽新出土的北魏永安元年(528)涼州刺史曹連墓升仙石棺畫像頗多相似,兩側棺板皆為男女仙者御龍駕虎升仙圖。上窯村畫像石棺棺蓋內繪日、月。頭擋刻門、門吏,門上方正中刻摩尼寶珠,兩側刻朱雀。足擋為補配,刻孝子圖。左右棺板分別刻男女仙人馭龍、駕虎升仙圖,前有仙人引導,后有鼓吹伎樂和乘鳳仙人扈從,兩端刻山林樹木、鳥獸、流云。棺底板兩側分格刻多個神禽異獸〔圖五〕。曹連墓石棺蓋表面和內面均為素面,四側面刻忍冬紋,前端中央刻覆蓮火焰寶珠。頭擋刻門,兩側分立拄劍門吏,門額中央刻畏獸,兩側分列朱雀,門下刻火焰寶珠和忍冬紋。足擋刻武士御玄武。兩側棺板分別刻男女仙者馭龍、駕虎升仙圖和孝子故事,龍、虎前皆有仙人引導,后有乘龍或乘鳳的仙人扈從,升仙隊伍中還見數個畏獸,畫面空隙處布滿流云紋,前后兩端刻山石樹木。棺底四側分格刻28個神禽瑞獸和一枚個火焰寶珠〔圖六〕。此外,北魏洛陽時代的畫像石棺還見有聯珠龜背神禽異獸圖案,以及手捧日月的陰陽神〔圖七〕。

〔圖六:1〕 曹連墓畫像石棺擋線摹圖 北魏永安元年(528) 頭擋高61.5厘米? 寬72厘米? 足擋高57.3厘米? 寬40厘米 河南洛陽北魏涼州刺史曹連墓出土? 洛陽市文物考古研究院藏 采自洛陽市文物考古研究院:《洛陽北魏曹連石棺墓》,科學出版社,2019年

〔圖六:2〕 曹連墓畫像石棺雙側板線摹圖 北魏永安元年(528)? 長210厘米? 前高57厘米? 后高48厘米 河南洛陽北魏涼州刺史曹連墓出土? 洛陽市文物考古研究院藏 采自《洛陽北魏曹連石棺墓》

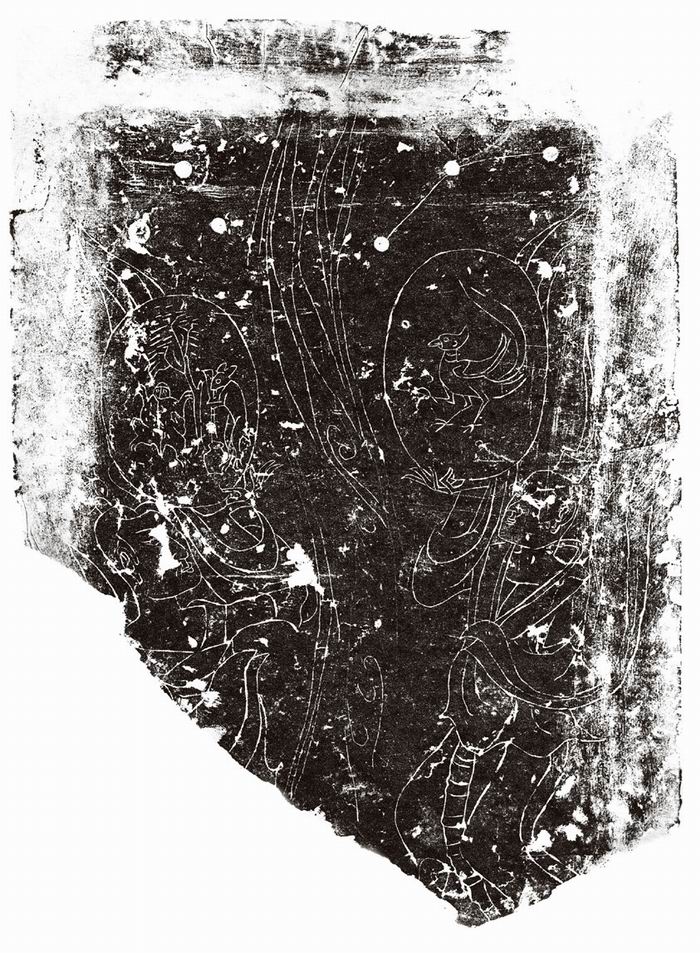

〔圖七〕 洛陽北魏畫像石棺蓋殘塊拓片 河南洛陽出土

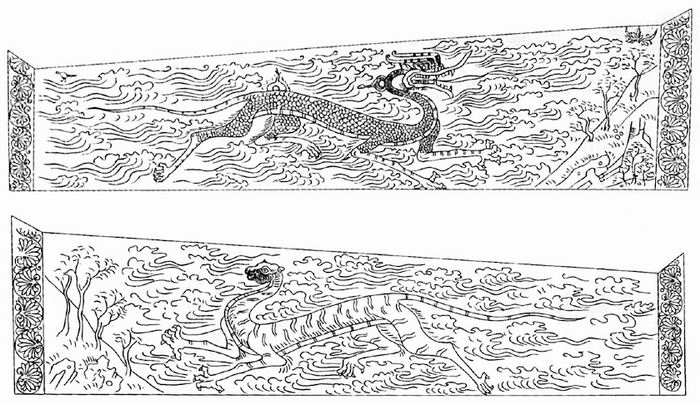

再看稍后出現的幾具北周畫像石棺,如陜西西安北周保定四年(564)邯州刺史李誕墓石棺、西安建德元年(572)鎮遠將軍張政墓石棺、咸陽建德元年恒州刺史匹婁歡墓石棺、咸陽建德五年(576)武功郡守郭生墓石棺。其畫像主體亦為四神和陰陽神,只是兩側棺板僅見龍虎,不見駕馭者,畫面也沒有那么繁復復雜。李誕墓石棺棺蓋表面刻手舉日月的人首龍身狀陰陽神,頭擋刻門、門吏和朱雀,兩側棺板左青龍、右白虎,足擋刻玄武與武士。匹婁歡墓石棺棺蓋表面刻手舉日月的人首龍身狀陰陽神,一側棺板刻白虎,前有畏獸,后有駕云的異獸。另一側棺板、頭擋、足擋畫像不詳,推測為青龍、門和朱雀、玄武等。張政墓石棺棺蓋陰線刻四朵蓮花及一畏獸頭,頭擋刻朱雀,足擋刻玄武,左棺板刻青龍,右側棺板刻白虎。郭生墓石棺棺蓋表面刻手舉日月的人首和獸首鳥身狀陰陽神(與中古墓葬中流行的萬歲、千秋造型類似,或受其影響)、星象、云氣。頭擋刻門和門吏、朱雀、山石樹木。足擋刻玄武、摩尼寶珠、山石樹木。兩側棺板左刻青龍,右刻白虎,周圍填飾云氣紋,前端還刻有山石樹木。棺蓋四側面、兩側板前后立沿、底板兩側面和后端刻忍冬紋裝飾帶,底板前端刻六位伎樂人物〔圖八〕。

〔圖八:1〕 郭生墓畫像石棺蓋線摹圖 北周建德五年(576)? 長210厘米? 前寬125? 后寬95厘米 陜西咸陽北周武功郡守郭生墓出土? 陜西省考古研究院藏 采自陜西省考古研究院:《北周郭生墓發掘簡報》,《文博》 2009年第5期

〔圖八:2〕 郭生墓畫像石棺擋線摹圖 北周建德五年(576)? 頭擋高69厘米? 寬70厘米? 足擋高55? 寬50厘米 陜西咸陽北周武功郡守郭生墓出土? 陜西省考古研究院藏 采自《北周郭生墓發掘簡報》

〔圖八:3〕 郭生墓畫像石棺雙側板線摹圖 北周建德五年(576)? 長215厘米? 前高52厘米? 后高39厘米 陜西咸陽北周武功郡守郭生墓出土? 陜西省考古研究院藏 采自《北周郭生墓發掘簡報》

1964年,陜西三原隋開皇二年(582)德廣肅公李和墓亦出土一具畫像石棺,該墓等級較高,墓主人為正一品官階。石棺棺蓋頂面刻星象、陰陽主神,并裝飾多個聯珠禽獸圖案,見象、虎、馬、雞等。頭擋刻門、門吏、朱雀,足擋刻玄武,兩側棺板分別刻駕青龍和馭白虎的仙人以及儀衛。其畫像內容與上述北魏、北周石棺有所不同,但總體格局變化不大〔圖九〕。

〔圖九:1〕 李和墓畫像石棺蓋拓片 隋開皇二年(582)? 長250厘米? 前寬100厘米? 后寬79厘米 陜西三原縣雙盛村李和墓出土? 西安碑林博物館藏

〔圖九:2〕 李和墓畫像石棺擋拓片 隋開皇二年(582)? 頭擋高84厘米? 寬74厘米? 足擋高70厘米? 寬51厘米 陜西三原縣雙盛村李和墓出土? 西安碑林博物館藏

〔圖九:3〕 李和墓畫像石棺雙側板拓片 隋開皇二年(582)? 長230厘米? 前高72厘米? 后高61厘米 陜西三原縣雙盛村李和墓出土? 西安碑林博物館藏

上述北魏、北周、隋石棺畫像,僅就畫面的簡單和復雜而割裂之,視其為非延性續傳統肯定不妥。北魏洛陽時代很多石棺兩側棺板也僅刻畫龍虎,并沒有仙人駕馭,且從未見有龍和虎驂駕的云車升仙場景。棺蓋刻星象、陰陽神,頭擋刻門、門吏、朱雀,足擋刻武士御玄武,兩側棺板分別刻龍虎,皆為北朝畫像石棺的主流圖像和布局結構。可見,北魏、北周、隋乃一脈相承。

〔圖十〕 鎏金銅鞍具 前燕(337-370) 高32.5厘米? 寬45厘米 遼寧朝陽十二臺子墓地出土

遼寧省考古研究所藏

〔圖十一〕 刺繡 北魏 高13厘米? 殘寬62厘米 甘肅敦煌莫高窟125-126窟前出土 敦煌研究院藏

〔圖十二〕 固原北魏畫像漆棺殘片 寧夏固原雷祖廟北魏墓出土 固原博物館藏

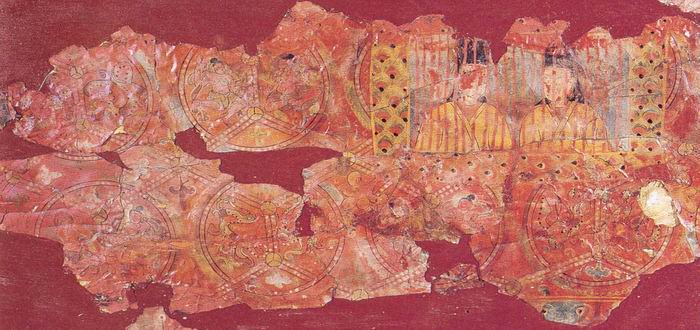

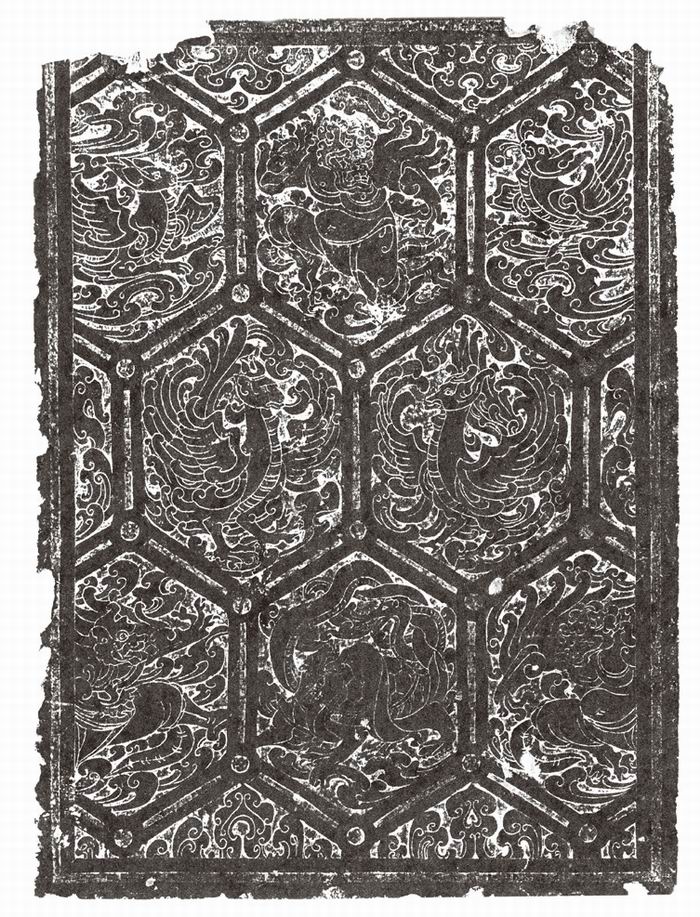

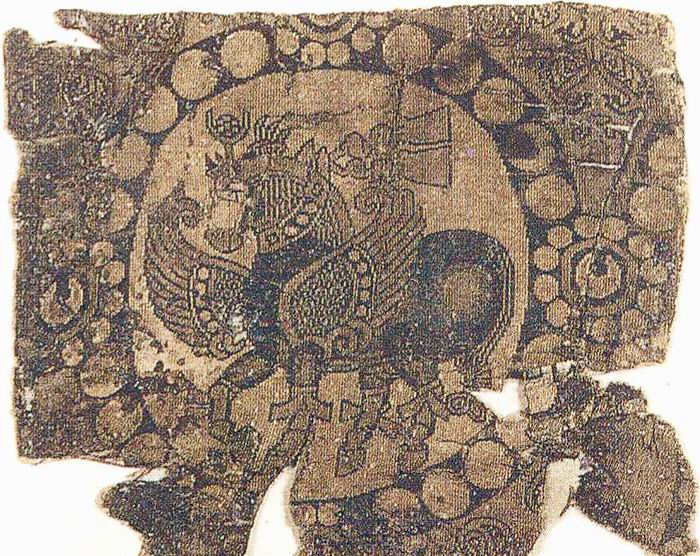

稅村隋墓石棺棺蓋布滿聯珠龜背圖案,內刻各種奇禽異獸、蓮花瑞草。類似圖案最早見于前燕(337-370),遼寧朝陽十二臺子和北票西溝村前燕墓出土的鎏金鏤空銅鞍具上即有表現〔圖十〕。這種六邊形裝飾或聯珠龜背圖案后續見于云岡9、10窟石刻裝飾、敦煌莫高窟248、259窟彩繪裝飾、莫高窟125-126窟前出土的北魏刺繡〔圖十一〕、大同南郊軸承廠出土的北魏鎏金鏤空銅牌飾以及寧夏固原出土的北魏漆棺〔圖十二〕和洛陽出土的北魏石棺上〔圖十三〕,說明這是北魏非常流行的一種裝飾圖案,學者多認為其源頭可追溯至西亞薩珊波斯藝術。上述六邊形聯珠龜背禽獸花草圖案在北朝后期墓葬石刻畫像中仍可見之,現存東魏武定元年(543)胡客翟育(字門生)墓門滿刻聯珠龜背圖案,內飾武士、畏獸、蓮花以及各種奇禽異獸〔圖十四〕。

〔圖十三〕 洛陽北魏畫像石棺擋 河南洛陽出土

〔圖十四〕 翟育墓畫像石墓門 東魏武定元年(543)? 翟育墓出土 采自趙超:《介紹胡客翟門生墓門志銘及石屏風》,載榮新江、羅豐主編《粟特人在中國——考古發現與出土文獻的新印證》,科學出版社,2016年

目前尚未發現西魏、東魏和北齊的畫像石棺,上述幾具北周畫像石棺雕刻內容確實比北魏石棺簡單,棺兩側板未見馭龍、駕虎的男女仙人。但仙人馭龍、駕虎或駕鶴這種升仙圖式在北朝后期墓葬中并未消失,類似圖式在山西忻州九原崗東魏-北齊壁畫墓中可見。該墓墓道上層繪大幅升仙圖,兩壁分別見有乘龍男仙和駕鶴女仙,手持麈尾或乘魚、或騎獸、或奔走的仙人扈從以及散布于流云中的畏獸、翼馬、鳥、牛、獅子等各種奇禽神獸〔圖十五〕。可見,成熟并發達于北魏洛陽時代的升仙圖畫稿或粉本在北朝后期仍然流傳,其視覺傳統沿革有緒,綿延不絕,亦說明稅村隋墓石棺畫像并非“復古”。

〔圖十五〕 山西忻州九原崗墓墓道壁畫(馭龍升仙)東魏-北齊? 山西忻州九原崗墓出土 山西博物院藏

山西忻州九原崗墓墓道壁畫(駕鶴升仙) 東魏-北齊? 山西忻州九原崗墓出土 山西博物院藏

山西忻州九原崗墓墓道壁畫(畏獸) 東魏-北齊? 山西忻州九原崗墓出土 山西博物院藏

其次,再看潼關稅村隋墓石棺畫像中的輅車、鯨、鯢與曹植《洛神賦》描述以及傳為東晉顧愷之《洛神賦圖》的關系。《洛神賦》中有一段描述:“于是屏翳收風,川后靜波。馮夷鳴鼓,女媧清歌。騰文魚以警乘,鳴玉鸞以偕逝。六龍儼其齊首,載云車之容裔。鯨鯢踴而夾轂,水禽翔而為衛。”稅村墓石棺兩側板相關圖像確與《洛神賦》上述描述吻合。結合曹植相關詩賦看,其或存早期“游仙”主題之意象,同時開啟了六朝“遇仙”傳奇故事之先河。再說《洛神賦圖》,圖中云車造型華麗,輿箱前后敞開,沒有車輪,車頂豎有華蓋,車后插有九旒之旗。云車由六龍驂駕,近側有鯨、鯢,后隨二獸〔圖十六,圖十七〕,稍遠處還有屏翳(造型為中古藝術中常見之畏獸)。關于此畫的時代和作者,學界多有討論,就現存遼寧省博物館和故宮博物院本,學界基本肯定為宋摹本。老一輩學者唐蘭、金維諾等人認為原本作者應為東晉顧愷之,或代表了顧愷之及其那個時代的藝術水平。時至今日,這種觀點依然是美術史敘述中的知識。早期畫史中的確出現過《洛神賦圖》畫目,但與顧愷之無關,唐張彥遠《歷代名畫記》卷五記載,晉明帝司馬紹畫過《洛神賦圖》,唐裴孝源《貞觀公私畫史》記載,隋官本存晉明帝畫《洛神賦圖》,由此可見,上述知識無任何文獻依據和支持。

〔圖十六〕 傳東晉顧愷之 《洛神賦圖》 (局部) 宋摹本? 遼寧省博物館藏

〔圖十七〕 傳東晉顧愷之 《洛神賦圖》 (局部)宋摹本? 故宮博物院藏

多年前沈從文曾就此知識提出質疑,他說:“傳世有名的《洛神賦圖》,全中國教美術史的、寫美術史的,都人云亦云,以為是東晉顧愷之作品,從沒有人敢于懷疑。其實若果其中有個人肯學學服裝,有點歷史常識,一看曹植身邊侍從穿戴,全是北朝時人制度;兩個船夫,也是北朝時勞動人民穿著;二駙馬騎士,戴典型北朝漆紗籠冠。那個洛神雙鬟髻,則史志上經常提起出于東晉末年,盛行于齊梁。到唐代,則繪龍女、天女還使用。從這些物證一加核對,則洛神賦圖最早不出展子虔等手筆,比顧愷之晚許多年,哪宜舉例為顧的代表?”

20世紀以來,有學者就此知識提出進一步挑戰。尹吉男認為,把《洛神賦圖》冠于顧愷之名下,最早見于南宋王銼《雪溪集》。若依據古史辨派的邏輯,就足以瓦解由畫作所建構的現在的顧愷之概念。“今天這個統一的顧愷之是由三個文本的‘顧愷之’和三個卷軸畫的‘顧愷之’在歷史過程中合成的結果。在明代后期,鑒藏家們完成了這個合成工作,有力地構筑了當時乃至今天的六朝繪畫的‘知識’。實際上,這個被合成的‘顧愷之’并不存在于東晉,而是存在于東晉以后的歷史過程中。”石守謙也表達了類似觀點,認為顧愷之作為《洛神賦》創圖者之說,真實性相當脆弱,是不可貿然輕信的傳說。他說:“《洛神賦圖》在形成‘傳統’的發展過程中,雖然也攀附上大師顧愷之的名號,但‘顧愷之’在其整個實際傳遞的演變中,卻沒有扮演什么重要的角色。相較之下,對于過去朦朧源頭的想象,以及一連串的詮釋與再詮釋,才是發展所賴的主力。這是‘主題傳統’的典型結構。”上述兩位學者均從知識生成角度否定了《洛神賦圖》與東晉顧愷之的關聯。

韋正則依據考古材料,通過江蘇四座竹林七賢壁畫墓、常州戚家村墓、河南鄧縣學莊畫像磚墓、山東臨朐崔芬墓、大同北魏司馬金龍墓、洛陽北魏石刻線畫等,與現存《洛神賦圖》比照,認為有頗多相似之處,如女性的雙環髻、樹木、雉尾扇、華蓋與傘蓋、籠冠、束膝的褲褶、人字形叉手、座榻,指出以上八點均將傳顧愷之《洛神賦圖》的時代指向南朝而不是東晉。此外,他還把《洛神賦圖》與江西南昌東晉雷氏家族墓漆畫和其他東晉墓出土陶俑作了比較,認為也存在較大差異。總結認為,言傳顧愷之《洛神賦圖》誕生于東晉,在邏輯上和考古材料上都得不到支持。

陳葆真把遼博本《洛神賦圖》中的云車出行與敦煌莫高窟西魏249窟、北周296窟以及隋305窟、423窟、419窟壁畫天人出行圖進行了詳細比較,認為遼博本《洛神賦圖》中的云車造型,包括開敞的車箱、羽翮裝飾的車輪擋板、圓頂華蓋、九斿之旗以及駕車的六龍和鯨、鯢等圖像,與隋419窟壁畫天人出行圖最接近,419窟被斷為589-613年,故推斷遼博本《洛神賦圖》的祖本應略早于隋,可能出自南陳,年代約在560-580年間。陳氏另據清宮藏傳為《李公麟臨洛神賦圖》卷末署名和紀年,進而推測遼博本《洛神賦圖》祖本極可能繪于陳文帝天嘉二年(561),580年隋滅陳后歸入隋宮廷收藏,其或許就是裴孝源《貞觀公私畫史》中冠于晉明帝名下的隋官本《洛神賦圖》。

〔圖十八〕 敦煌莫高窟西魏249窟天人出行

〔圖十九〕 敦煌莫高窟北周296窟天人出行

上述從沈從文到陳葆真幾位學者皆否認《洛神賦圖》為東晉作品,并切斷了其與顧愷之的關聯,韋正、陳葆真更是直指現存《洛神賦圖》祖本創于南朝。那么也就是說,稱潼關稅村墓畫像石棺云車出行圖像直追東晉,言其“復古”,依據材料本身就存在很大問題。再者,從敦煌莫高窟類似圖像看,歷西魏〔圖十八〕、北周〔圖十九〕、隋〔圖二十〕,局部雖有變化,但基本圖式穩定,說明其中具有一種延續性傳統。筆者認同陳葆真的分析,即現存《洛神賦圖》祖本成于南朝,但其圖式很可能受到晉明帝司馬紹所繪《東王公與西王母圖》的影響,可視為“六朝模式”。而源自江左的這種圖式很早就傳入北方,經歷了一個從簡單到復雜的演變過程。類似圖像一直延續到初唐,貞觀十七年(643)長樂公主李麗質墓墓道兩壁尚見之〔圖二十一〕。

〔圖二十〕 敦煌莫高窟隋419窟天人出行

〔圖二十一〕 云車出行 唐貞觀十七年(643)? 陜西禮泉唐長樂公主墓出土 昭陵博物館藏

綜上所述,不論是畫像石棺本身還是相關圖式,皆存在一個發展演變的脈絡,其連續性是顯而易見的,圖像傳統從未發生斷裂。上述畫像石棺的核心價值是建立在本土陰陽五行思想和神仙道教信仰基礎上的,陰陽神、四神、升仙等圖像始終占據主導地位。但在其發展過程中也不斷融入域外佛教和祆教圖像元素,如蓮花、摩尼珠、寶瓶、忍冬、摩竭魚〔圖二十二〕、 畏獸、綬帶鳥、六邊形裝飾圖案〔圖二十三〕、聯珠龜背神禽異獸圖案〔圖二十四〕、聯珠圓圈神禽異獸圖案〔圖二十五〕、彎月托日圖像〔圖二十六〕等,都來自中亞、西亞。這些外來圖像元素的融入,極大拓展了人們對死后歸宿的想象,豐富了中古中國人的思想與信仰世界。潼關稅村隋墓畫像石棺正是在繼承和沿襲傳統的基礎上,整合不同視覺資源,兼容并蓄而成就的。

〔圖二十二〕 摩竭紋八曲銀盤 約5世紀? 高4.5厘米? 口徑14.5×23.8厘米 山西大同南郊北魏平城遺址出土 大同市博物館藏

〔圖二十三〕 磨花玻璃杯 5世紀? 高6.5厘米? 口徑8.5厘米 江蘇句容春城南朝宋元嘉十六年(439)墓出土 鎮江市博物館藏

〔圖二十四〕 鎏金銀盅 6世紀? 高8.3厘米? 口徑8厘米 廣東遂溪南朝后期窖藏出土 遂溪市博物館藏

〔圖二十五〕 絲綢織錦殘片 7世紀 埃及Antinoe出土 法國里昂織物歷史博物館藏

〔圖二十六〕 鎏金銀盤 6-7世紀? 徑27.4厘米? 巴基斯坦或阿富汗出土 大英博物館藏

三

談完稅村隋墓畫像石棺的視覺傳統,我們再來討論一下其與隋宮廷匠作的關系。隋立國后,為適應新的統一帝國的秩序,除革新政治、經濟、法律制度外,還依前朝故事,大興土木,營建新都,開鑿運河,盛修儀仗,并就輿服、山陵等禮儀制度進行了一系列損益改創。在此過程中許多當朝重要臣僚參與其中,如高熲、楊素、楊達、宇文愷、牛弘、虞世基、許善心、賀婁子幹、劉龍、閻毗、何稠、高龍叉、云定興、黃亙、黃袞等。這些臣僚中不乏主掌或供職宮廷匠作機構并以自身技藝顯達者,如宇文愷、閻毗、何稠、黃亙、黃袞。除上述名家外,隋宮廷將作監沿用有大量北周宮廷匠師,并接納了部分來自南陳宮廷的匠師,或還網羅了流散各地的一些北齊宮廷匠師,包括入華外籍宮廷匠師,從而形成一支龐大且實力雄厚的匠作隊伍,而正是有這樣一個群體,才使隋在短短幾十年內于城市、宮殿、輿服、器物等物質文化領域取得令人矚目的成就。

基于學界共識,即潼關稅村隋墓為仁壽末至大業初(604-606)下葬的廢太子、房陵王楊勇墓,那么該墓的營建當是由皇家主導,并由宮廷相關匠署實施。墓中石棺體量巨大,圖像豐富,雕工精湛,必出自宮廷將作監,當朝名匠或參與創繪制作,其中很可能包括如宇文愷、閻毗、何稠、黃亙、黃袞等人,這幾位技藝顯達者,于《隋書》《北史》中皆設傳,亦見相關文獻記載。

宇文愷,字安樂,見《隋書·宇文愷傳》《北史·宇文貴傳附宇文愷傳》。他在周以功臣子,七歲封安平郡公,少好學,博覽群籍,多伎藝,有巧思。入隋,高祖詔愷領營新都副監,高熲總大綱,凡所規畫,皆出于愷。其主持造仁壽宮,曾檢校將作大匠,拜仁壽宮監,授儀同三司,續任將作少監。文獻皇后崩,愷與楊素負責營山陵事。煬帝即位,以愷為營東都副監,后遷將作大匠,總領東都營建,制度窮極壯麗,由此進位開府,拜工部尚書。煬帝北巡,命愷造觀風行殿,離合為之,推移倏忽,有若神工,令戎狄驚駭。此外,愷還繪有明堂圖樣。

何稠,字桂林,見《隋書·何稠傳》《北史·何稠傳》。稠為國子祭酒妥之兄子,父通,善琢玉。稠性絕巧,有智思,用意精微,曾兼掌周廷細作暑。開皇初授都督,遷御府監,歷太府丞。稠博覽古圖,多識舊物。波斯嘗獻金線錦袍,高祖命稠復造,既成且超越之。時中國久絕琉璃,稠以綠瓷仿之,與真不異。仁壽初文獻皇后崩,其與宇文愷參典山陵制度。大業初,煬帝將幸揚州,令稠造輿服羽儀,送至江都,稠即營黃麾數萬人仗以及車輿輦輅、皇后鹵簿、百官儀服,如期送達。稠參會古今,多所改創,后兼領少府監,官至工部尚書 。另據《北史·何妥傳》記載可知,何稠為西域胡人后裔。

《隋書·何稠傳附黃亙、黃袞傳》、《北史·何稠傳附黃亙、黃袞傳》記載,大業時,有黃亙、黃袞兄弟二人,巧思絕人,煬帝每令其兄弟直少府將作,于時改創多務,兩人每參典其事。凡有創務,何稠先令兩人立樣,工人皆稱其善,莫能有所損益。亙官至朝散大夫,袞官至散騎侍郎。

閻毗,見《隋書·閻毗傳》《北史·閻慶傳附閻毗傳》和《歷代名畫記》。綜合可知,毗為榆林盛樂人,周上柱國慶之子,七歲襲爵石保縣公。成年頗好經史,能書善畫,尚周清都公主,拜儀同三司。入隋,毗以技藝侍東宮,尋拜車騎,宿衛東宮。及太子廢,毗坐杖且俱家沒為官奴,后放免為民。煬帝即位,詔典其職,令修輦輅,多所損益。與宇文愷參詳故實,并推巧思。官至朝散大夫、殿內少監、匠作少監。另據《周書·閻慶傳》《北史·閻慶傳》和《周書·晉蕩公護傳》可知,毗父慶之姑乃宇文護之母,而護為胡人,故陳寅恪推測“宇文護既以薩保為名,則其母閻氏或與火祆教有關,而閻氏家世殆出于西域”。由此再推,閻毗可能是中亞粟特人后裔。

潼關稅村隋墓主人楊勇雖為廢太子,但墓葬規制極高,超乎尋常。煬帝予兄以殊禮,乃出于政局考量,是為政治策略,意在掩飾弒兄之孽,并向世人傳達寬仁之懷。由此推知,營建楊勇墓乃朝廷重大事務,必落實到宮廷匠署。上述幾位當朝名匠都曾主掌或供職于將作監,不排除其中有人參與營造事務。宇文愷、何稠、黃亙、黃袞是否參與,尚無具體線索可循,而閻毗詔領參與的可能性很大。

首先,閻毗是隋廷重要技藝臣僚,主持或參與輦輅、軍器等多項皇家重大創務,葆有豐富的匠作經驗且成就卓著,深得帝王賞識。其次,《隋書·閻毗傳》稱毗“能篆書,工草隸,尤善畫”。《歷代名畫記》亦言毗“工篆、隸,善丹青,當時號為臻絕”。可知閻毗以書畫聞名當朝,是著名宮廷畫家。再者,據《隋書·閻毗傳》記載:“高祖受禪,以技藝侍東宮,數以雕麗之物取悅于皇太子,由是甚見親待,每稱之于上。尋拜車騎,宿衛東宮。??太子服玩之物,多毗所為。”《歷代名畫記》亦云:“隋帝愛其才藝,令侍東宮。數以雕麗之物,取悅于皇太子。”可知,閻毗侍東宮多年,最了解太子楊勇,兩人關系甚為親密,感情非同一般。如此,煬帝詔命閻毗主持楊勇墓營造事務的可能性最大,這種安排于情于理都說得過去。

若上述推測在理,具體到楊勇墓石棺,其畫稿很可能是閻毗主導下由宮廷畫師繪制而成。閻毗學藝兼備,作為宮廷技藝臣僚和著名畫家,曾主持參與了多項朝廷重大禮儀制度建設,包括輦輅改創,其不僅諳熟傳統文化,且掌握大量宮廷藝術資源。筆者曾于另文討論過北魏畫像石棺的視覺資源,發現宮廷匠署內的粉本、畫稿等資源存在互通共享現象,出自東園的畫像石棺不僅吸納了佛教石窟中的相關圖像和紋樣,同時還挪用了皇家輿輦圖像。楊勇墓畫像石棺畫稿的創繪或許亦然,其既參照了宮廷匠署中傳承下來的前代石棺畫像粉本,同時抑或借鑒了前代和當朝皇家輦輅車輿裝飾及佛教藝術資源。此外,隋李和墓石棺和楊勇墓石棺與北魏、北周中土貴族官僚畫像石棺相比,最突出的表現是域外裝飾因素明顯加大,李和墓棺蓋裝飾有大量聯珠圓圈神禽異獸圖案,楊勇墓棺蓋滿布聯珠龜背神禽異獸圖案,且頭擋門楣頂端正中刻彎月托日圖像,這些都是典型的薩珊波斯裝飾。采用之或與主創者的文化傾向、藝術視野和審美好尚有一定關系,上述閻毗、何稠祖上皆為中亞胡人,閻毗乃粟特人后裔。再者,閻毗有機會飽覽宮廷書畫珍藏,很可能親眼見過得自南朝陳的隋官本《洛神賦圖》,楊勇墓石棺畫像云車升仙場景何以與《洛神賦圖》中云車出行畫面高度相似,由此或可明之。

潼關稅村隋墓畫像石棺整合了不同時代、不同地域、不同文化、不同信仰的視覺資源,其豐富的圖像紋樣、完美的視覺畫面、精湛的雕刻技藝,把萌于漢,臻于北魏,續于北周的融本土思想和外來信仰及其圖像紋樣于一體的畫像石棺推向了極致,可謂集大成者。“稽前王之采章,成一代之文物”是對隋宮廷技藝臣僚何稠、閻毗匠作成就的高度評價,而這一評價在廢太子楊勇墓畫像石棺上得到了具體而充分的體現。其既是中古同類畫像石棺的收關之作,也是登峰造極之作,此后再未見有超越者。

本文為上海文藝評論專項基金特約刊登

(本文作者單位為中央美術學院人文學院,標題有修改,原文標題為《稽前王之采章?成一代之文物——陜西潼關稅村隋墓畫像石棺的視覺傳統及其與宮廷匠作的關系》,全文原刊于《故宮博物院院刊》2021年第12期。澎湃新聞經作者授權轉刊時注釋未收錄。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司