- +1

胡風:盛世大唐的獨特亮色

在中國封建史上,再也找不到一個朝代能如唐朝一般,以空前絕后的開放性,迎來流芳后世的強盛與繁華。在今世,它是海外“唐人街”不滅的華燈;在彼時,它是來自五湖四海,齊聚在神州大地上的“胡”。

唐朝人將來自波斯、天竺、大食、羅馬等眾多地區的人和物都冠以“胡”字,幾乎每一種“胡”,都在大唐留下了自己的印象與記憶,因為彼時“慕胡俗、施胡妝、著胡服、用胡器、進胡食、好胡樂、喜胡舞、迷胡戲,胡風流行朝野,彌漫天下”。“胡”是大唐盛世令人無法忽視的亮色,也因為濃濃胡風,大唐盛世更顯獨一無二。

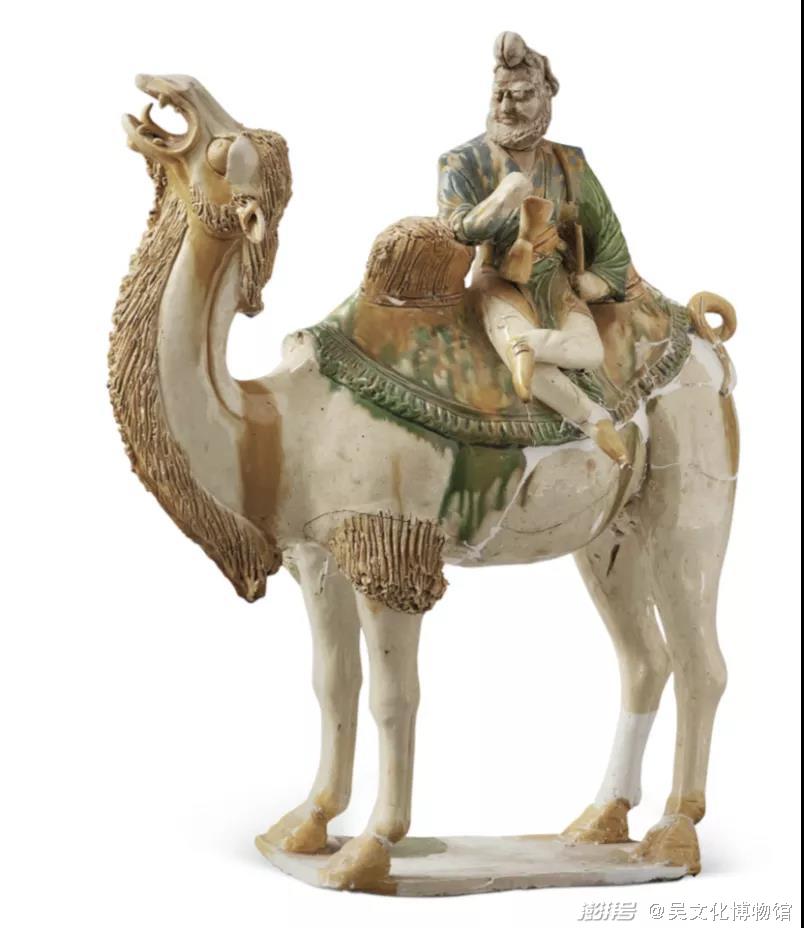

(唐) 三彩騎駝奏樂 ,西安博物院藏

胡麻餅樣學京都 面脆油香新出爐

白居易由江州司馬升任忠州刺史時,為了慶賀這來之不易的升官,他親手做了一些胡麻餅,并派快馬寄送給當時在萬州刺史任上的好友楊敬之:“胡麻餅樣學京都,面脆油香新出爐。寄與饑饞楊大使,嘗看得似輔興無。”不僅要讓楊敬之解饞,還要讓他好好品評,看看是否能比得上長安輔興坊的手藝。原本被取笑“長安百物皆貴,居大不易”的白居易,如今也是個“老長安”了,若不是認真鉆研了這手做胡麻餅的本事,又怎么敢“王婆賣瓜”,要與長安名店相提并論呢?

(唐) 餃子、點心及食具 ,國家博物館藏 拍攝者:@動脈影

這也正說明了,胡餅在唐朝長安人心中的地位——既是坊間巷里的親民美食,也受到達官貴人的青睞。后來比白居易官職更高的唐朝宰相劉晏,曾在一個寒冷的清晨,被街邊剛出爐的胡餅深深吸引,直接就叫近侍去買了幾個過來,又熱又香的胡餅一掃清晨的寒意,便是一朝宰相也忍不住形象全無地用袖子包起胡餅就吃,吃得滿袖油光,一臉餅渣,還帶著一身油餅香氣去上朝,跟邊上的同事大贊胡餅“美不可言”。

(唐) 九瓣花式糕點,新疆博物館藏 拍攝者:@動脈影

據疏勒國僧人慧琳的《一切經音義》記載稱:“此油餅本是胡食,中國效之,微有改變,所以近代亦有此名。諸儒隨意制字,元無正體,未知孰是。胡食者即饆饠、燒餅、胡餅、搭納等是。”風靡唐朝的胡餅做法花樣不少,街邊小店的胡餅充其量也只是平價美食,豪門所做胡餅可就要奢侈得多:“時豪家食次,起羊肉一斤,層布于巨胡餅,隔中以椒、豉,潤以酥,入爐迫之,候肉半熟食之,呼為‘古樓子’。”基本等同于一個巨大的羊肉餡餅,在宴會上可以分而食之,便是如今羊肉也非廉價美食,如此手筆就可顯唐人家產之豐厚。再到宮廷之中,同樣喜愛胡餅的唐玄宗在享用胡餅時,最喜歡的配菜是“羊臂臑”,也就是經過精心炙烤的羊前腿,這就又比宮外的富戶豪門更講究。

一日,還是太子的李亨陪唐玄宗用餐,御廚呈上的正是胡餅與烤羊腿,李亨用小刀割下羊肉,優質羊肉流出的油脂浸滿了刀和手,李亨就用邊上的胡餅把油吸盡,并將這樣的胡餅全部吃光。唐玄宗見狀,特地夸贊了李亨身為太子,卻知珍惜糧食的品行。然而安史之亂爆發后,九五之尊的榮光也轉瞬成了出逃避難的狼狽,途中日夜兼程、車馬勞頓,唐玄宗直到晌午還沒能吃上飯,于是寵臣楊國忠“自市胡餅以獻”,總算讓落難皇帝吃了頓飽飯。然而后來楊貴妃與楊國忠死于馬嵬兵變,太子李亨先斬后奏地坐上了帝位,遙尊唐玄宗為太上皇,不知日后唐玄宗若再吃起胡餅,當是什么心情?

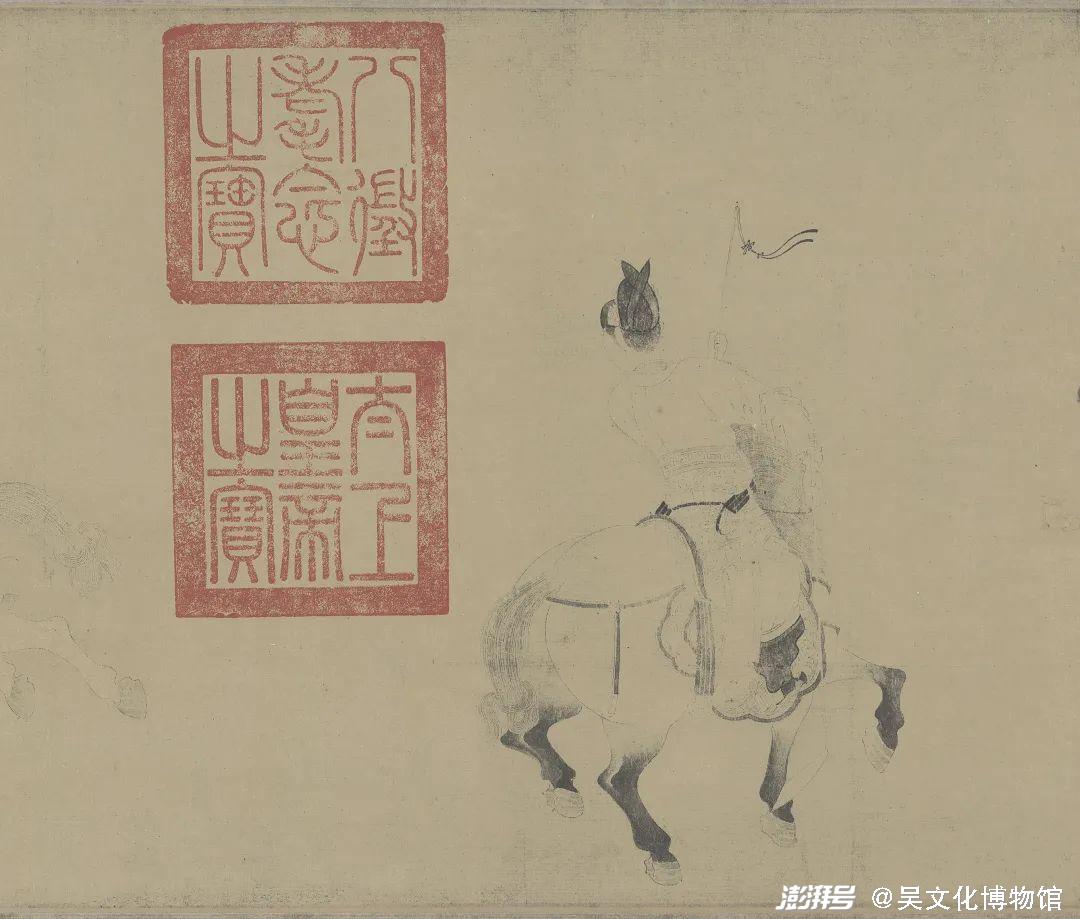

(唐) 李昭道《明皇幸蜀圖》,臺北故宮博物院藏

落花踏盡游何處 笑入胡姬酒肆中

唐代,西域各國的眾多胡人流寓長安,尤其以經商為業的胡人多聚于長安西市。這在眾多筆記與傳奇中皆可見,像是“明日午時,候子于西市波斯郊”“及歲余,西市店忽有胡客來”等等。在唐人的印象里,胡商善于斂財,有著非同尋常的眼力:“西市胡人貴蚌珠而賤蛇珠,蛇珠者蛇所吐爾,唯胡人辨之。”所以他們自然不可能錯過酒這一巨大的商機。

(唐)盛珍珠綠釉陶罐 ,西安博物院藏

唐代幾乎是各個階層的人都愛飲酒,盛唐的酒更是促成了眾多詩人與名作,最廣為人知的自然是李白:“何處可為別,長安青綺門。胡姬招素手,延客醉金樽。”在長安西市以及春明門到曲江的道路兩旁,胡商們經營的酒肆鱗次櫛比,為了具備競爭力,他們精明地推出了兩樣招牌——美酒與胡姬。

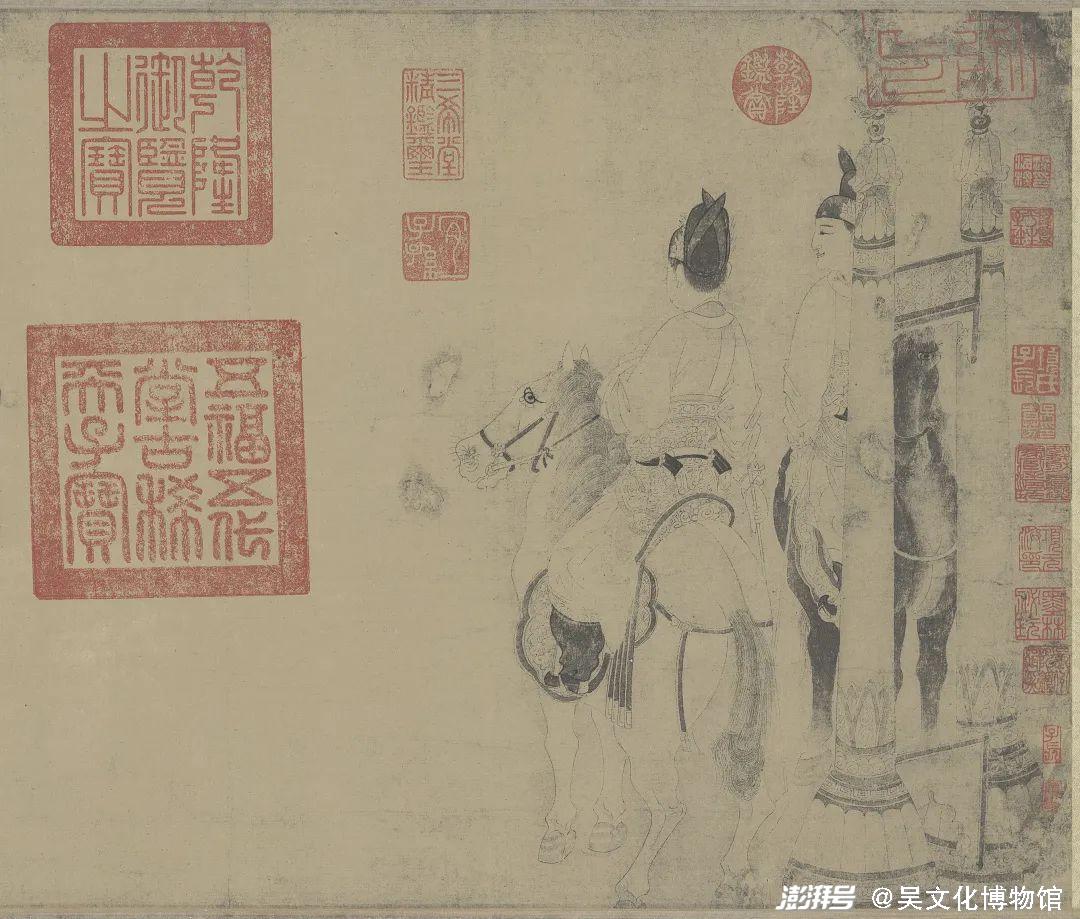

(明)唐寅《臨李伯時飲中八仙圖》(局部),遼寧省博物館藏

高昌的葡萄酒,波斯的“三勒漿”與“龍膏酒”,都讓前來買醉的唐朝人贊不絕口,流連在胡人的酒肆里難以自拔。所謂來自波斯的“三勒漿”,指的是用庵摩勒、毗梨勒、訶梨勒三種果實以波斯獨特技法釀出的美酒,至于葡萄酒那就更好懂了,羅馬、大食、回鶻等國都以精于栽種葡萄和好飲葡萄酒而聞名。域外美酒的魅力既讓唐人傾倒,自然唐人也會想到要仿制生產,最好是不依賴胡商也能盡享。貞觀年間,突厥葉護可汗向唐太宗進獻了一種紫色葡萄,因其渾長的形狀,其名為“馬乳葡萄”。

(明)周之冕《葡萄松鼠圖》(局部),臺北故宮博物院藏

貞觀十四年,唐朝攻滅高昌,“收馬乳葡萄實,于苑中種之,并得其酒法,帝自損益造酒,酒成,凡有八色,芳辛酷烈,味兼醍醐,即頒賜群臣,京中始識其味”。位于太原的葡萄園最重要的任務之一就是要向朝廷進貢大量優質的鮮釀葡萄酒,詩人劉禹錫有幸得嘗,以一首《葡萄歌》大加贊揚:“……馬乳帶輕霜,龍鱗曜初旭。有客汾陰至,臨堂瞪雙目。自言我晉人,種此如種玉。釀之成美酒,令人飲不足。為君持一斗,往取涼州牧。”楊貴妃“持頗黎七寶杯,酌西涼州葡萄酒,笑領意甚厚”,唐玄宗對她寵愛之極,非但不怪罪她酒后無法行禮,反而極愛她的醉顏殘妝之美,于是唐代女子也紛紛用胭脂涂紅雙頰,仿作酒醉之貌。

不過如果是想要原汁原味的美味,那自然還得去胡商的酒肆才能痛飲。更精明的胡商會把酒肆開在城門口,方便送別的親友以酒餞行。而賓客一旦進入這樣的酒肆,前來迎接的往往是嬌俏嫵媚的胡姬。被李賀描述為“鬈發胡兒眼睛綠”的胡姬們,捧來盛滿美酒的胡瓶,異域風情十足的容貌一下就激起了廣泛的好奇心,而她們勸酒時往往必不可少的節目便是樂舞。“胡旋女,胡旋女,心應弦,手應鼓。弦鼓一聲雙袖舉,回雪飄搖轉蓬舞。左旋右轉不知疲,千匝萬周已無時。”相比于中原傳統舒緩柔美的樂舞,西域大膽熱烈、豪放爽朗的歡歌熱舞也足以在讓觀者大開眼界的同時,“酒不醉人人自醉”。

敦煌壁畫 胡旋舞

最愛酒的李白,自然成了胡人酒肆的常客,于是胡姬也成了他詩文里的常客:

“胡姬貌如花,當壚笑春風。

笑春風,舞羅衣,君今不醉將安歸?”

“落花踏盡游何處,笑入胡姬酒肆中。”

“細雨春風花落時,按鞭直就胡姬飲。”

(唐)仕女狩獵紋八瓣單柄銀杯 ,西安博物院藏

只是在觥籌交錯時笑靨如花、能歌善舞的胡姬們,在曲終人散后,往往難逃鄉愁的煎熬。“一聲似向天上來,月下美人望鄉哭”,漫長的絲綢之路并非一路皆是歡聲笑語,千里之外的故鄉始終是游子的牽掛。

流傳漢地曲轉奇 涼州胡人為我吹

據傳,唐太宗時,西域某國進獻一位胡人樂師,他善彈琵琶,“作一曲,琵琶弦撥倍粗”,但唐太宗不想讓在胡人面前露下風,于是擺下一場酒宴,讓胡人樂師演奏的同時,令琵琶名手羅黑黑隔著簾子聽。羅黑黑只聽了一遍就學會了。唐太宗就得意地像胡人夸耀:“吾宮人能之。”再命令羅黑黑在簾后用大琵琶彈奏胡人的曲目,果然羅黑黑完美重現,與胡人的樂譜相比一節不差,這讓胡人樂師大受震撼,以為大唐宮中的無名宮女就有遠勝過自己的才能,可見大唐國力之強,人才之豐,他驚嘆之余辭官離去,而“西國聞之,降者數十國”。實際上羅黑黑并不是宮女,而是“太宗閹為給使,使教宮人”,也就是說羅黑黑是個有音樂才能的宦官。

(唐) 佚名《宮樂圖》(局部),臺北故宮博物院藏

這個故事或許反映了被尊為“天可汗”的唐太宗在“胡”這回事上的些許矛盾心態——盛唐的皇親貴戚乃至圍繞在他們身邊的整個上層階級對胡風大體上喜聞樂見,但在特定的場合還是希望讓己方占據上風。發源于波斯的波羅毬,為一種馬上擊球的競技游戲,自東向西傳入土耳其,再由土耳其傳入中國、印度。唐朝將這種游戲稱作打毬或擊鞠,與漢魏以來就有的蹴踘相區別。

唐中宗年間,吐蕃遣使迎娶金城公主,中宗特地邀請使臣于梨園亭中觀賞打毬表演,吐蕃贊咄提出吐蕃使團中有擅長打毬的人,希望能與唐朝的打毬隊比一比,沒想到幾輪下來,吐蕃隊大獲全勝。便是友誼賽,東道主的面子也有點掛不住了,于是當時還是臨淄王的李隆基自請出陣,率領自己臨時組起的打毬隊上場,只見“玄宗東西驅突,風回電激,所向無前,吐蕃功不獲施”,一舉逆轉戰局,盡顯大唐國威。

(南宋) 佚名《明皇擊球圖》,遼寧省博物館藏

即位后,唐玄宗仍不忘以音律毬馬獎勵臣工,開元盛世之下,有帝王倡導,胡風更盛。所謂胡樂胡舞,其實早就不只是民間的流行。唐中宗愛女安樂公主的駙馬武崇訓,有一個堂弟武延秀,“久在蕃中,解突厥語”,他常在上流聚會上唱突厥歌,或跳起胡旋舞,這樣的風姿讓安樂公主深為傾倒。武崇訓被殺后,安樂公主順勢就主動要求嫁給武延秀。

(唐) 胡旋舞紋?尾 ,西安博物院藏

而唐玄宗對楊貴妃的寵愛,也并不只因楊貴妃的絕色容顏,還因他們志趣相投,在音樂歌舞方面都有著共同的愛好和水準。著名的《霓裳羽衣舞》,原曲來自河西節度使楊敬述所獻的《婆羅門曲》,觀其名便可知當是西來之物,因他們的喜好如此,當時“太常樂尚胡曲”,無論雅俗,胡樂的影響都可見一斑。

(十七世紀) 日本 狩野山雪《長恨歌圖卷·上卷》(局部)

切斯特·比替圖書館藏

上行下效,就連文人學士也愛打毬,更能鑒賞樂舞——相比后世給人留下“手無縛雞之力”的弱質書生,唐代文士大多身強體健,甚至文武雙全。唐代進士及第后,于慈恩寺題名,新進士按例會在曲江參加“曲江關宴”,游賞痛飲之余,還會在月燈閣集會打毬,從狀元到進士皆可下場,“戰況”同樣激烈,“時閣下數千人,因之大呼笑,久而方止”。他們往往四海交游,縱情恣意,因此也與胡人多有來往。

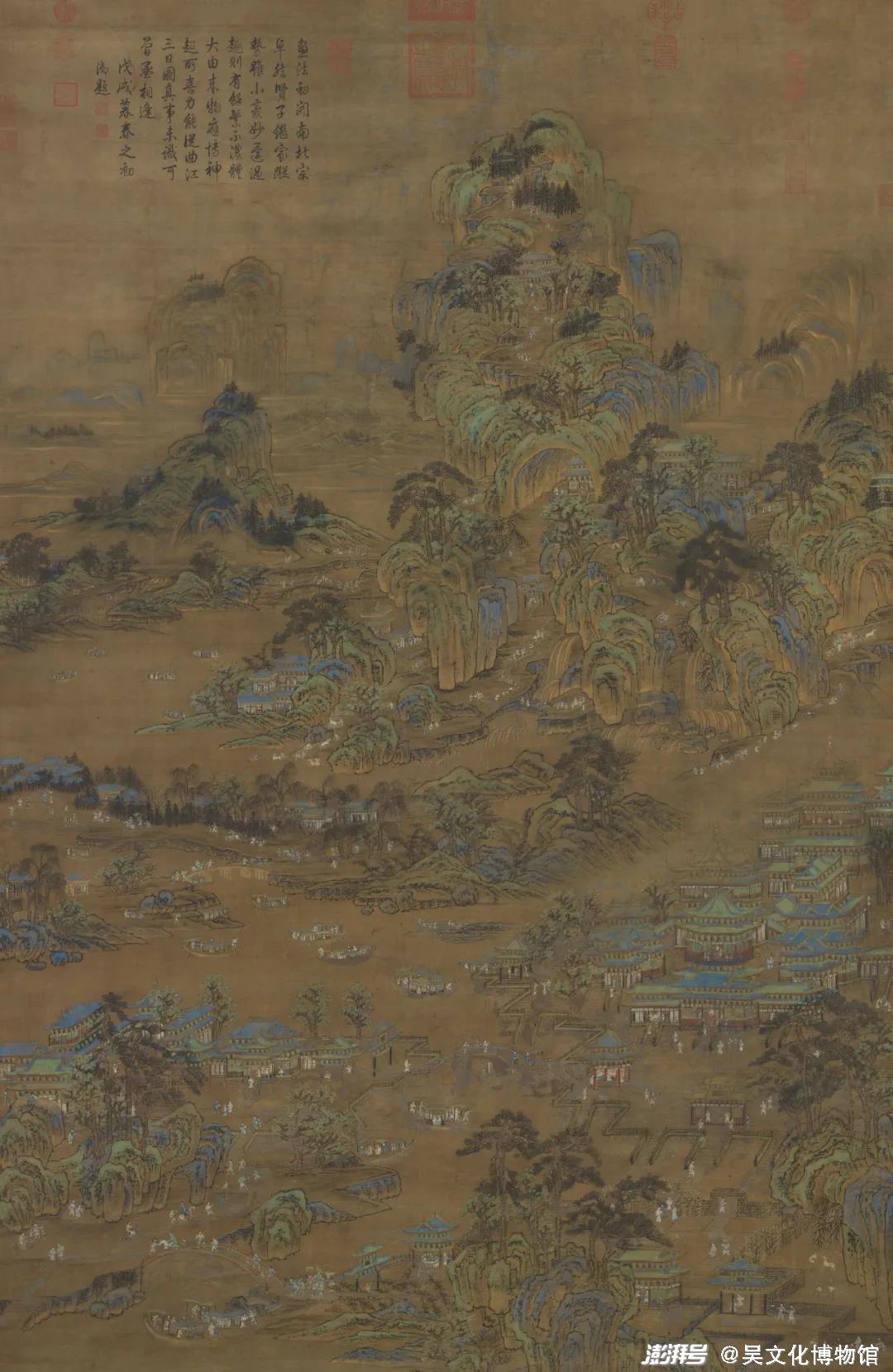

(唐) 李昭道[傳]《曲江圖軸》,臺北故宮博物院藏

流寓長安的眾多胡人中,不乏“昭武九姓”中的佼佼者,他們當中名樂工、名畫家不一而足,北齊畫家曹仲達便是出身曹國,而唐代擅彈琵琶者更以曹姓名人居多,曹保與其子尤為著名。白居易名作《琵琶行》中擅長彈琵琶又嫁作商人婦的琵琶女,就因曾向“穆、曹二善才”學藝而在年輕貌美、色藝俱佳之時名動京城,“一曲紅綃不知數”,另一首《聽曹剛琵琶兼示重蓮》則云:“撥撥弦弦意不同,胡啼番語兩玲瓏。誰能截得曹剛手,插向重蓮衣袖中。”

(唐)周昉[傳]《調嬰圖》(局部),臺北故宮博物院藏

盛行于唐代的異域舞蹈中,有“軟舞”與“健舞”之別,龜茲樂人白明達所創《春鶯囀》就是典型的軟舞,舞動時風姿婀娜,細膩優雅,但唐代詩人們筆下提到最多的還是健舞。岑參見到胡旋舞時,就曾作詩驚嘆:“美人舞如蓮花旋,世人有眼應未見。”健舞風格健朗、節奏明快,更有一些中原傳統中未曾有過的技法亮點,視覺沖擊力不言而喻。當時可與胡旋舞齊名的不多,柘枝舞可算其一,劉禹錫有《觀舞柘枝》云:“垂帶覆纖腰,安鈿當舞眉。”白居易也有《柘枝妓》云:“紅蠟燭移桃葉起,紫羅衫動柘枝來。帶垂細胯花腰重,帽轉金鈴雪面回。”說的是柘枝舞妓身碰上紅紫五色窄袖羅衫,腰帶銀蔓垂花,頭戴繡花卷檐虛帽,衣帽上皆有金鈴為飾,隨著急促的舞步,金鈴聲聲作響,“旁收拍拍金鈴擺,卻踏聲聲錦袎摧”,觀者無不稱奇,“實舞中之雅妙者也”。

據傳安祿山與楊貴妃也都擅長胡旋舞,安祿山作為一個眾所周知的大胖子,卻能游刃有余地在唐玄宗面前表演胡旋舞,也是一時奇聞,更被唐玄宗視為忠誠的明證。然而,“漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲”,無情的鐵騎之下,歡聲笑語化作無盡悲鳴,昔年的樂舞也不過是盛世的陪葬。

(十七世紀) 日本 狩野山雪《長恨歌圖卷·上卷》(局部)

切斯特·比替圖書館藏

翠染冰輕透露光 墮云孫壽有馀香

作為唐代詩人的翹楚之一,白居易的詩風獨樹一幟,他的名作“一道殘陽鋪水中,半江瑟瑟半江紅”曾引起了爭議,因為“瑟瑟”之意實在費解——如果按照此前的習慣將“瑟瑟”解釋為發抖、抖動的樣子,那這句詩豈不是意為一半的江水在抖動而另一半呈紅色,這樣既無對仗也無美感,實在不像白居易的手筆。

《敦煌廿詠·其九·瑟瑟詠》曰:“瑟瑟焦山下,悠悠采幾年。為珠懸寶髻,作璞間金鈿。色入青霄里,光浮黑磧邊。世人偏重此,誰念楚材賢。”這里的瑟瑟就無論如何更不能解釋成動作了,從整體的意思來看,應是一種色如天空的寶石,也就是天青石,可制成貴重的首飾,因此極受世人珍愛。溫庭筠更有首詩為《瑟瑟釵》:“翠染冰輕透露光,墮云孫壽有馀香。只因七夕回天浪,添作湘妃淚兩行。”所以白居易的名句其實是以天青石之色喻指江水在夕陽之下,一半碧青一半火紅的光景。

不過,瑟瑟是極珍稀貴重的寶石,不獨唐人喜愛,在吐蕃、南詔都被視作價值連城之寶。“吐蕃男子冠中國帽,婦人辮發,戴瑟瑟珠,云珠之好者,一珠易一良馬。”南詔貴婦也愛將瑟瑟、珠貝、琥珀做成華麗的頭飾,南詔王向唐朝進貢的貢品中就有瑟瑟與琥珀。這樣的寶貝自然不會被浪費,楊貴妃盛寵之時,她與唐玄宗沐浴的溫泉中就有一整塊瑟瑟雕成的假山為飾——“上皇初解云衣浴,珠棹時敲瑟瑟山”。楊貴妃的姐姐虢國夫人沾妹妹的光也過上極奢侈的生活,為建一所豪宅,“中堂既成,召匠圬墁,授二百萬償其值,而復以金盞瑟瑟三斗為賞”。擁有多少瑟瑟,也足以成為衡量達官貴人所據有財富的標準之一。

中國自古物產豐饒,但在寶石一類上并無豐厚儲備,因此外來的資源十分珍貴,這也是絲綢之路上最重要的貿易之一,更是唐朝與其他國家外交往來上的重要一環。康國和吐火羅國向唐朝進獻過光玉髓,訶陵國進獻過玳瑁和生犀,渤海國與日本都獻過瑪瑙,只在天寶八年到九年間,林邑國就貢獻了“真珠一百條”,波斯鬼國也獻出“無孔真珠”。

(唐) 瑪瑙臼,西安博物院藏

據《明皇雜錄》所載,武則天曾把諸位皇孫召到眼前,讓他們嬉戲玩鬧,“因出西國所貢玉環、釧、杯、盤,列于前后,縱令爭取,以觀其志”,在其他人搶得不亦樂乎的時候,只有年幼的李隆基端坐不動,這令武則天大為驚奇,摸著他的背說:“此兒當為太平天子。”當然,就唐玄宗登基后的作為來看,開元盛世既成,他便日益沉淪于奢靡享樂,當初在武則天座前的表現,或許不過是為應對這個讓自己母親死得不明不白的祖母,所表現出的必然的警惕與慎重罷了。

(唐)海棠形龜紋小銀盒,內裝水晶珠兩顆、褐色橄欖形瑪瑙珠一顆,西安博物院藏

外來的珍寶,陌生而珍罕之物,很難不引起遐想。唐代傳奇中有《李章武傳》一則,講述了李章武與王氏至死不渝的愛情。李章武博學聰穎,且一表人才,他來華州拜訪好友崔信時,偶遇王氏,一見鐘情,兩人的感情迅速升溫,如膠似漆,但李章武不可能在華州久住,兩人分別時,李章武贈予王氏一匹交頸鴛鴦細綾,王氏則回以白玉環一枚。然而兩人分別兩三年后,王氏染病而亡,死前仍牽掛對李章武的愛戀。李章武則是八九年后才又回到華州,從王氏鄰人口中得知真相,不勝唏噓,但因他回到此地并打開了王家的門,王氏的魂魄便從冥界前來與他相會。兩人歡好如初,卻敵不過陰陽相隔的事實,王氏再度離去時,又取出一件寶物送給李章武。

那寶物深青透紅,質地堅硬,形似葉片,像玉卻又冰涼,王氏說這是“靺鞨寶”,出自昆侖山頂,是極難得的寶貝,是她與玉京夫人游玩時得到的贈禮,現將此轉贈李章武,既為情意,也敬其博學又崇奉道教。李章武以一白玉簪子回贈,兩人分別后,確是天人永隔。王氏所給予的靺鞨寶,尋常玉工見了都不敢雕刻,后來李章武出使大梁,才由一個玉工將之雕成了檞葉的形狀。李章武十分珍愛此物,經常將它揣在身上,某日在長安城中偶遇一胡僧,胡僧突然來到他馬前叩首就拜,乞求他出示懷中珍寶。于是李章武將他帶到僻靜處,取出靺鞨寶,胡僧拿到手上把玩了一陣,感慨:“此天上至物,非人間有也。”

(唐) 白玉錯金牌飾,西安博物院藏

人鬼相戀的傳說,在中國傳統中并不罕見,但異域奇珍靺鞨寶與能感應、辨識珍寶的胡僧,讓傳奇橫添了不同尋常的魅力,作為那個時代獨特亮色的冰山一角。

正如普魯斯特在《斯旺的道路》的“序幕”中所說:“歷史隱藏在智力所能企及的范圍以外的地方,隱藏在我們無法猜度的物質客體之中。”所以無論是瑰奇的幻想還是現實的方方面面,徹底融入大唐的“胡”,與這個偉大的時代一起,共同成就了彼此的傳奇。

相關展覽

樂居長安——唐都長安人的生活展

原作者:沈淵

注意!!!未經授權不得轉載!!!

參考文獻

[1]向達. 唐代長安與西域文明[M]. 河北教育出版社, 2001.

[2]薛愛華. 撒馬爾罕的金桃唐代舶來品研究[M]. 社科文獻, 2016.

[3]王婧怡.胡姬與唐代酒文化[J].華夏文化,2019(02):30-33.

[4]葛玉根. 唐傳奇"外來物象"探析[D]. 上海師范大學, 2010.

[5]劉園園. 外來文化影響下的唐代女子頭飾及面飾研究[D]. 西安美術學院, 2007.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司