- +1

專訪臺灣作家楊照:我讓大陸朋友看到了他們身上不會有的東西

“我極度反對用現(xiàn)代的眼光去讀經(jīng)典,那意味著我們只是在經(jīng)典里面去找我們想要的、對現(xiàn)代有意義的東西。其實,經(jīng)典很大一部分的作用是在提醒我們,在不一樣的情境、環(huán)境當(dāng)中,有人用與我們今天不一樣的方式來看待生命看待事情。” 9月16日,臺灣著名作家、文學(xué)評論家和政論家楊照與媒體人梁文道同臺,在清華大學(xué)做了一場“經(jīng)典里的中國——今天我們?nèi)绾伍喿x先人經(jīng)典”的對談。楊照回憶了1985年臺大歷史系大四那個寒假寫電影腳本《孔子傳》的“糗事”——這部未刊稿迄今還藏在母親家的衣櫥里,但他多年來的雄心是,以一種“有效的態(tài)度”去認(rèn)真爬梳和理解中國的傳統(tǒng)經(jīng)典,這樣“孔子就從那里活生生地跳出來了”。

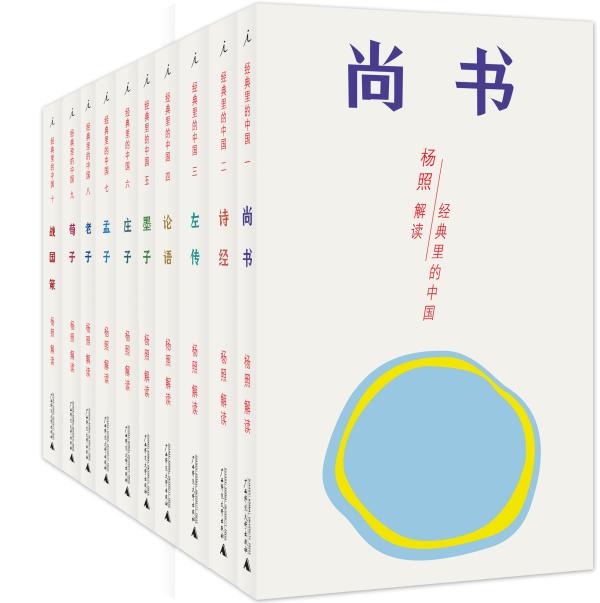

就在今年10月底,楊照主講和撰寫的一套十本的口袋書《經(jīng)典里的中國》散發(fā)著油墨香并陸續(xù)上架,他結(jié)合“歷史式讀法”和“文學(xué)式讀法”,對中國傳統(tǒng)文化經(jīng)典《詩經(jīng)》《論語》《孟子》《老子》《墨子》《莊子》《戰(zhàn)國策》《左傳》《荀子》《尚書》等進(jìn)行了細(xì)致選讀和導(dǎo)讀。這位曾經(jīng)的《明日報》總主筆、《新新聞》周刊總編輯,如今的“新匯流基金會”董事長,多年來也是“敏隆講堂”的經(jīng)典課程講師。自2004年起,他持續(xù)開設(shè)“現(xiàn)代經(jīng)典細(xì)讀”課程,去年6月出版的《以平等之名:托克維爾與〈論美國的民主〉》,以及一年后面世的《打造新世界:費(fèi)城會議與〈美國憲法〉》,都隸屬于“楊照公民課”系列的講座結(jié)晶。

十余年來,楊照堅持以臺灣地區(qū)的書店和其他公共文化空間為平臺,面向公眾進(jìn)行現(xiàn)代經(jīng)典的細(xì)讀與古代經(jīng)典的選讀。不僅如此,他還在臺中的歌劇院向公眾普及古典音樂的賞析常識,這方面結(jié)集了3年前出版的《想樂:聆聽音符背后的美麗心靈》和今年10月上市的《呼吸:音樂就在我們的身體里》。曾任遠(yuǎn)流出版公司編輯部制作總監(jiān)的楊照更習(xí)慣于“有時間感”的紙質(zhì)閱讀,但還是被裹挾進(jìn)新媒體的時代潮流中,他受大陸出版機(jī)構(gòu)“理想國”之邀,和遠(yuǎn)在德國漢諾威音樂戲劇及媒體學(xué)院(那也是李云迪的母校)留學(xué)的女兒李其叡合作,8月底開始在文化類視頻節(jié)目《看理想》中推出一檔古典音樂賞析節(jié)目《呼吸》。

“理想國”是楊照在大陸作品的主要出版方,最近5年來,相繼引進(jìn)和推出了他的《故事照亮未來:通往開放社會的100個觀念》、《我想遇見你的人生:給女兒愛的書寫》、《尋路青春》等多部作品,其他大陸出版機(jī)構(gòu)也引進(jìn)了楊照的《故事效應(yīng):創(chuàng)意與創(chuàng)價》、《馬爾克斯與他的百年孤獨(dú):活著是為了說故事》、《推理之門由此進(jìn):推理的四門必修課》以及部分譯著——這些著述,仍然只是楊照諸多創(chuàng)作成果中的一部分。

“著作等身”的贊譽(yù)在楊照那里具有了寫實意味,這位“二二八”事件受難者許錫謙先生的外孫(白先勇2013年曾就許的事跡訪問楊照),本名“李明駿”,1963年出生于花蓮縣一個外省人家庭,幼年在臺北有著日本街區(qū)風(fēng)格的“晴光市場”里長大。盡管1978年考上了知名的“臺北市立建國高級中學(xué)”,1980年代初又求學(xué)于一度名家云集的臺大歷史系,1987年至1993年在哈佛大學(xué)師從著名學(xué)者杜維明先生、張光直先生等,但是,回顧20余年來致力于公眾普及的成就,追溯這種多元寫作的知識結(jié)構(gòu)的源頭時,楊照更多提及的是青少年時期養(yǎng)成的自由閱讀習(xí)慣的恩惠——包括高中時一街之隔的“美國駐臺北新聞處”圖書館的影響,而不是從高中到博士候選人階段的3所名校的學(xué)術(shù)訓(xùn)練。在博士候選人階段,楊照一度將博士論文選題從“兩漢經(jīng)學(xué)今古文轉(zhuǎn)變的外緣因素研究”換成“臺灣戰(zhàn)后政治經(jīng)濟(jì)”,1993年沒有完成博士論文就回到已經(jīng)“解嚴(yán)”6年的臺灣地區(qū)指點(diǎn)江山激揚(yáng)文字了。1998年被杜維明先生“逼著”再赴哈佛續(xù)寫博士論文,最終還是沒有完成,楊照此時已經(jīng)徹底斷了進(jìn)入學(xué)院體制發(fā)展的念想,堅定地專注于吸收來自學(xué)術(shù)界的一手研究成果,深入轉(zhuǎn)化之后再普及給公眾。

臺灣戰(zhàn)后“最后的‘貧窮一代’”受到美國強(qiáng)烈的影響

燕舞:您青少年時期是在怎樣的環(huán)境中成長起來的?

楊照:我是在臺北的集貿(mào)市場——“晴光市場”里面長大的,這在《迷路的世界》和新版《尋路青春》里面有寫到一些。現(xiàn)在有很多日本觀光客會去看臺灣的集貿(mào)市場,大陸朋友去得比較少,“晴光市場”即使在臺北也是很特別的地方,它處于老市區(qū),有非常深厚的日本街區(qū)的那種感覺。“晴光市場”很靠近圓山,圓山一度是美軍顧問團(tuán)所在地,我家那條街叫“雙城街”,我們住在那里時,它是附近最重要的一條酒吧街,服務(wù)的都是美軍。我是在一個相對復(fù)雜、多元的環(huán)境中長大的。

我家里人是做生意的,媽媽開服裝店,她有手藝,做的那種針織禮服基本上不是賣給一般人家的,太昂貴了,基本上付得起錢買的都是吧女,她們大多會勾著一個來臺灣度假的美軍來我家的店里,美軍都是掏美金付錢的。在我上小學(xué)時,我們家在附近是很有名的。

我父母都是花蓮人,其實,我后來走的路跟家世背景是有一定距離的。上臺大以后,有同學(xué)或朋友因為我從小讀了那么多書,以為我們家是書香門第,那都是誤會,我后來這條路完全是自己個人摸索出來的。

我們集市旁邊有一個很重要的本省幫派“牛埔?guī)汀保瑢W(xué)校里有不少小流氓,經(jīng)常打架。我初一初二時其實不太念書,有一段時間幾乎被放棄,被認(rèn)為到了初三就成了“放牛班”——不會繼續(xù)升學(xué)。快要升初三時,由于真的受不了因為成績不好而在學(xué)校里被人家瞧不起的那種感覺,從初二最后幾個月開始,我就決定拼命讀書。好在我養(yǎng)成了大量看書的習(xí)慣,看書很快。我最幸運(yùn)的地方,一是我父親在那個我最糟糕的時候,從來沒有驚慌過,從來沒有罵我——以我的個性,如果他當(dāng)時逼我,我一定走到相反的路上去;有時候,我媽很急,她就會說,如果你自己都不能想清楚你將來要什么,大人怎么強(qiáng)迫你都沒有用。后來,我是完全自己想通了,覺得考試也沒有那么難,我為什么要因為考不好而被人家瞧不起?就這樣,一上初三,我的成績很快就跟上了。

燕舞:隨筆集《迷路的詩》中《一九八零備忘錄》這一篇很吸引我,除了一個青澀少年對“救國團(tuán)”大姐姐“M”的暗戀外,您和這位老師交流特呂弗導(dǎo)演《綠屋》的觀后感,還和女同學(xué)“Z”談?wù)撍_特的逝世……閱讀(視聽)范圍如此之廣,著實讓我震驚,這即使在“建國高級中學(xué)”和“臺北市立第一女子高級中學(xué)”(“北一女”)這樣的重點(diǎn)高中,恐怕也屬于博覽群書的特例吧?2013年春,我采訪彼時剛剛出任香港《號外》雜志主編的張鐵志時,這位您當(dāng)年《新新聞》周報的同事、“建國高級中學(xué)”的學(xué)弟也說,錢永祥和您這樣的校刊社《建中青年》的前輩學(xué)長“高中都讀了很多書”、“是重度文藝青年”。

楊照:錢永祥大我14歲,他是1965年入建中、1968年到臺大,比我早很多。我們當(dāng)時在建中的校刊叫《建中青年》,“建青社”一直到今天都在,不過不是我們當(dāng)年的樣子了。

鐵志跟我差了9歲,我們所處的時代的確變得不太一樣了。我算是我這個時代的最后一批親歷者了,這個時代最大的特色有兩點(diǎn):一是,我們是臺灣戰(zhàn)后“最后的‘貧窮一代’”,在我們成長的過程當(dāng)中,個人家境如何是一回事。整體上,我們從很小就感覺到,自己活在一個貧乏的社會里,于是,有一種強(qiáng)烈的饑渴。有時候去看電影,進(jìn)電影院時我總有一種現(xiàn)在年輕人無法想象的心情,總擔(dān)心這是我這輩子唯一一次看這部電影的機(jī)會。我們這代人會一直有一種匱乏感,就是我們不是那么豐富、不是要什么就有什么,所以我們會想辦法,一直不斷地去找資源。我們還算是幸運(yùn)的,你們大陸也有跟我同輩的朋友,也有那種饑渴的感覺,你們是到了1980年代才有了這種“大補(bǔ)課”的感覺。

我這一代臺灣知識分子的另外一大特點(diǎn)是,我們的成長背景受到美國強(qiáng)烈的影響,那個年代整個臺灣的政治和外部環(huán)境畢竟受到美國的籠罩性影響,國民黨再怎么想控制,也控制不了美國文化的進(jìn)入。我們建國中學(xué)隔一條街,就是“美國駐臺北新聞處”,有一個圖書館在那兒,是開架閱覽的,只要辦一個很簡單的證件就可以進(jìn)去,但它的書基本上不能借出來。那個圖書館有冷氣,而學(xué)校的圖書館沒有,所以后者我都沒有進(jìn)去過。我們那個時代的臺灣還比較封閉,大部分同學(xué)不敢進(jìn)“美新處”這個圖書館,覺得是個很可怕的機(jī)構(gòu),我從小就膽子大,發(fā)現(xiàn)進(jìn)去也沒人趕我出來,于是就很喜歡去。“美新處”圖書館的工作人員有美國人,也有本地人,其實那里的中文書不多,多的還是英文書,這些英文書給我留下深刻的印象,比如美國人如何看待他們自己的國家。圖書館一進(jìn)門這邊是中文書,是整套的香港《今日世界》雜志跟同名翻譯叢書,當(dāng)年這份香港雜志在臺灣的影響也很大,尤其是對比我年紀(jì)再大一點(diǎn)的人,它同時出版了一系列叢書,像張愛玲翻譯的《老人與海》,還有如霍桑、海明威等很多美國作家的經(jīng)典小說;圖書館進(jìn)門另一邊,就是關(guān)于美國立國精神的相關(guān)文獻(xiàn)。我最早接觸《美國憲法》和《聯(lián)邦論》就是在這里,他們會擺出好幾種不同語種的版本。我最早看《聯(lián)邦論》,由于英文不夠好,看到不懂的地方還是去拿日文版對照閱讀。因為我爸我媽小的時候都學(xué)日文,我媽媽小時候是在非常富庶的家庭里長大的,她的日語非常好,所以我到了高中時閱讀日文其實沒有太大的障礙。在我們那條街上或者“晴光市場”里聽到日語,是很普通的事情,但是,如果是像張大春他們這種外省人家庭的話,大概沒有什么太多的與日語相關(guān)的記憶。

“美新處”還有一個展覽的地方。這對現(xiàn)在的很多人而言也是不可思議的,像林懷民1973年從紐約學(xué)成回到臺灣,他創(chuàng)立“云門舞集”的第一次演出就是在“美新處”的一個展覽空間里,臺灣現(xiàn)代美術(shù)的一些重要畫家如夏陽他們也都在那里辦過展覽。

燕舞:其他臺灣作家、藝術(shù)家或?qū)W者關(guān)于“美新處”的回憶也不少吧?

楊照:基本上,幾乎所有1960年代、1970年代在臺灣長大的文化人大概都深受“美新處”影響。比如,你只要看舒國治講電影,講他1983年至1990年到美國游學(xué)之前的經(jīng)歷,就會講到“美新處”的影響。在1970年代末期,舒國治跟另外一個攝影家好像是阮義忠還是誰合作,出過一個周歷——一年52個禮拜,對應(yīng)52張照片,每張照片的配圖文字全部是舒國治寫的,他寫到的人全部都是西方的創(chuàng)作者,有畫家、作家、電影創(chuàng)作者等,這些人就構(gòu)成了我們那個時代的精神養(yǎng)分,那個時代的氣氛就是這樣。另外,像林懷民老師,現(xiàn)在大陸讀者知道他比較多的一個身份是舞蹈家,其實,他也是非常早熟的小說家,22歲時就出版過一本小說《蟬》,里面就是講那個年代的臺灣年輕人怎么受到美國文化的影響。

我1978年到1981年上建國中學(xué),1981年至1985年在臺大,臺大畢業(yè)后當(dāng)兵兩年再去的美國,從高中一直到上臺大,“美新處”的圖書館我都去的。前面講到,進(jìn)到“美新處”圖書館,最醒目的是,一整面墻都是香港《今日世界》叢書系列里的翻譯作品,像張大春家里迄今還有一大疊《今日世界》,現(xiàn)在到任何舊書攤,只要看到《今日世界》的過刊或叢書譯本,他一定想辦法買,因為這涉及的都是少年時代的重要回憶。我們那個年代,學(xué)英文這件事情太重要了,跟現(xiàn)在的孩子學(xué)英文的意義真的不一樣——那展現(xiàn)的就是我們的世界,英語讓我們能夠離開臺灣,或者是雖然人在臺灣,但可以感覺到我們跟這個世界最重要的關(guān)聯(lián)是存在的。你看我這幾個重要的朋友,像張大春念中文系的,他沒有到美國留學(xué)過;唐諾念歷史系的,也沒有到美國留學(xué)過;再比如詹宏志,去紐約工作是加盟《中國時報》以后。但是,他們當(dāng)年在臺灣都讀了很多英文書。

唐諾是我最早在建中時就認(rèn)識的,那時他跟朱西寧老師和朱天心、朱天文姐妹她們開始辦《三三集刊》。我初中就開始看這本文學(xué)雜志,它有一種很奇特的氣氛,他們編輯部一直鼓勵年輕人跟他們接觸,所以我念完初三快要升高中時就投稿給《三三集刊》,記得那時候朱天文回了一封信給我。上了高中之后,剛好那段時間他們有往高中“串聯(lián)”,有一個叫做“小三三”的非常松散的團(tuán)體,剛好我在學(xué)校社團(tuán)里面碰到參加“小三三”的學(xué)長,他們就把我?guī)У街炖蠋熂遥晕腋咭粫r就認(rèn)識了大二的唐諾。認(rèn)識張大春就比較晚了,要到我當(dāng)兵的時候,因為當(dāng)時張大春出版了《時間軸》,我最早寫了書評,才開始聯(lián)系和認(rèn)識。回頭一算,這也快30年了。

今天的寫作和論述比較明確的支撐和根源,其實還是小時候亂讀書養(yǎng)成了閱讀的習(xí)慣

燕舞:張大春先生給我的印象是在智識上很有自信,但長您6歲的他在推薦《我想遇見你的人生:給女兒愛的書寫》的序中,笑言“所知不太妙,每事問楊照”、“年過四十以后的楊照,幾乎在每一個他所接觸的領(lǐng)域上都能發(fā)表深入淺出而博覽覃思的意見”,您出道以來的創(chuàng)作也廣泛地涉及小說、散文、文學(xué)文化評論、現(xiàn)代經(jīng)典細(xì)讀等多個門類(甚至在面對作為“少女鋼琴家”的女兒時,練過小提琴的您也可以談?wù)劇拔覀兊墓餐d趣”)且成果豐碩,支撐您這種多元寫作的知識結(jié)構(gòu)應(yīng)該主要是在臺大歷史系和哈佛東亞史博士候選人兩個時期開始積累和養(yǎng)成的吧?

楊照:我真的還是覺得,如果說今天的寫作和論述有比較明確的支撐和根源,其實還是小時候亂讀書養(yǎng)成了閱讀的習(xí)慣,抓到什么都想讀。那時,沒有說我一定要看什么樣的書、不看什么樣的書。因為比較小就開始養(yǎng)成這個閱讀的習(xí)慣,所以在這種累積下,書會越讀越快。到高中的時候,我開始去我們家附近一座寺廟“行天宮”新開的一個圖書館,它就在我放學(xué)回家的路上。這個圖書館規(guī)定你每一次只可以借兩本書,所以我每次放學(xué)時就去還兩本,再借兩本,我的習(xí)慣就是一天讀兩本書,我沒有太把時間花在上課上。那種大量而廣泛的閱讀經(jīng)驗是“因禍得福”,“行建宮”圖書館不像“美新處”是開架式閱覽,前者是閉架式的,要查借書卡,你想借的書不一定借得到,會看到什么書、看不到什么書常常都是碰運(yùn)氣。就是因為這樣,讀的范圍越來越廣。像我和唐諾等朋友,唯一比較特別的地方,可能就是書看得比較快,而且我們可能稍微比較能堅持閱讀。正常的話,一個小時,一般的書我大概可以讀個40到60頁,再輕松一點(diǎn)的也許可以讀80到100頁。我一般很少有例外,一天里只要有時間就讀書,大概讀三到六個小時,我讀的書不過就是每天每天都在讀,然后累積下來。

當(dāng)然,在臺大歷史系求學(xué)那段時間,最強(qiáng)烈的感覺就是最好的時代我們沒趕上,我們記得的老師其實都是我們來不及去上他們課的老師,都是學(xué)長們告訴我們,“你們知道以前上課的老師多了不起嘛!你們知道楊云萍老師當(dāng)年怎么上明史嗎?”如果撇開那種聽來的傳奇不說,我在臺大歷史系還是碰到了一些相當(dāng)不錯的老師,但是我當(dāng)時是一個很不愛上課的學(xué)生,大部分時間都混在圖書館里。當(dāng)然,有幾位老師給我留下很深刻的印象。比如黃進(jìn)興、黃俊杰兩位黃老師,黃進(jìn)興老師當(dāng)時剛從哈佛回來,講授史學(xué)方法論而不是史學(xué)方法,那是臺大歷史系的重要傳統(tǒng)之一。黃進(jìn)興老師是余英時先生的弟子,他讀余先生著作的眼神很吸引我,我們那時候那么佩服余先生,尤其是讀《論戴震與章學(xué)誠》,他從明代思想的內(nèi)在理路一路講下來,講清代思想史的動向,原來思想史可以做出這種讓我們佩服得五體投地的“翻案”文章。黃進(jìn)興老師當(dāng)時給我們帶來的真的是一場震撼,即怎么看待或者怎么理解西方近代思想與西方近代哲學(xué)。他有時候還會突然進(jìn)入非常瑣細(xì)的討論,比如討論萊布尼茨和黑格爾,讓我們覺得原來這些都是那么復(fù)雜。

另外一位我在臺大歷史系碰到的可以說是最聰明的教授是蔣孝瑀先生,他給我上了“英國史”和“外交史專題研究”兩門課,本來是研究生課程,但他特別通融讓我去上。這是討論課,他給我們原文資料,讓我們讀完之后去討論。我那時對自己的英文程度還蠻自信的,也比大部分研究生讀英文原文更容易一些,可是像蔣老師的討論課,每次不管我怎么努力地準(zhǔn)備,即使這些文章我讀熟了,可只要蔣老師讓我們講一講感想,隨便我們怎么講,他就開始有一堆回應(yīng),那時候我真的佩服蔣老師——理論上,這些觀點(diǎn)應(yīng)該都從這些文章里面可以看得出來,但是我就沒有用他那種方式去整理和分析出來的能力。蔣老師對我來說還有一點(diǎn)影響,讓我心向往之,就是覺得最好的或者說最能夠啟發(fā)學(xué)生的老師,不是直接教給學(xué)生什么,而是示范給學(xué)生看,告訴你讀書和一個角度的思考還不夠,同樣的材料還應(yīng)該看到其他角度。

當(dāng)時我們還接觸到美國史華慈先生關(guān)于中國上古的說法,他講諸子百家講軸心時代時把世界史的角度放進(jìn)去,這些都讓我們非常佩服。

要把這一百多年來對于中國史的新的研究與發(fā)現(xiàn)認(rèn)認(rèn)真真地寫進(jìn)“中國通史”

燕舞: 您是“敏隆講堂”的長期“經(jīng)典課程”講師,也在News98電臺、BRAVOFM91.3電臺主持廣播節(jié)目,看到新著《打造新世界:費(fèi)城會議與〈美國憲法〉》的書名,我立馬聯(lián)想起旅美大陸作家林達(dá)夫婦的“近距離看美國”系列,以及《百家講壇》鼎盛時期的講者、時任廈門大學(xué)中文系教授的易中天先生。巧合的是,后述這位熱愛并擅長跨界的文藝學(xué)教授,也曾出版過與尊著同主題的《費(fèi)城風(fēng)云——美國憲法的誕生及其啟示》(初版,《艱難的一躍:美國憲法的誕生和我們的反思》,山東畫報出版社,2004年8月;插圖增訂版,《費(fèi)城風(fēng)云:美國憲法的誕生和我們的反思》,廣西師大出版社,2008年4月;全新增訂版,浙江文藝出版社,2014年10月)——易中天教授在初版后記中,特別感謝了大量援引、由當(dāng)時還健在的旅美歸國學(xué)者尹宣先生翻譯的“美國憲法之父”詹姆斯·麥迪遜(James Madison)所譯的《辯論:美國制憲會議記錄》。

盡管易中天教授是《百家講壇》所有主講者中學(xué)術(shù)性和通俗性兼顧得最好的,但是,當(dāng)他2013年宣布開始隱居并寫作36卷本的《易中天中華史》時,規(guī)模如此之大,我還是難免為他擔(dān)心——至少,我對《易中天中華史》的信任度會本能地降低,會低于對已故臺灣東吳大學(xué)教授姚大中先生1981年前后在三民書局出版的那套五卷本“中國史”的信任度(華夏出版社即將推出其簡體版)——雖然邢義田教授當(dāng)年對其中《古代北西中國》一卷的史料處理有所商榷,但仍充分肯定其積極意義。

楊照:這恐怕就是你的偏見了。我印象中,姚大中先生的學(xué)術(shù)專長應(yīng)該是遼金元史。但是,我注意到另外一個問題,即臺灣史學(xué)尤其是通史這塊長期以來有非常嚴(yán)重的問題,就是傳統(tǒng)、保守——那種通史的講法也許比較扎實,但它用了很多傳統(tǒng)的說法,如果站在我的史學(xué)立場的話,就覺得很遺憾,少了一部講中國通史的好書,也就是把這一百多年來對于中國史的新的研究與新的發(fā)現(xiàn)認(rèn)認(rèn)真真地寫在里面。像臺灣出過的一套“中國通史”的“上古史”,就出了很嚴(yán)重的問題,儼然中國考古史這幾十年來的成就跟環(huán)繞著它做的各種不同討論不存在一樣。我在哈佛大學(xué)時的另外一位導(dǎo)師是張光直先生,張先生對于商代文明那么細(xì)膩的研究,他發(fā)展出的對于青銅器跟青銅器紋飾完全不一樣的解釋是多么精彩,雖然在中國大陸有一些學(xué)者不同意,但是無論如何,這些都應(yīng)該被寫進(jìn)“中國通史”里面——應(yīng)該讓這一代讀者知道張先生和環(huán)繞張先生所產(chǎn)生的這一套知識和學(xué)問,你不能只用朝代的觀念看待夏商周,還要注意到商人的文明跟周人的文明是兩個非常不一樣的文明,一個是“鬼神”的文明,一個是“人文”的文明。發(fā)生在公元前11到12世紀(jì)的“周人代商”的那段歷史,是一個了不起的中國文化的大變遷,它結(jié)束了商人的世界觀,張光直先生解釋商人的世界觀時是依照考古學(xué)跟人類學(xué)的發(fā)現(xiàn)和研究成果,他認(rèn)為人類文明的大部分是連續(xù)性的,或者用李維史陀(大陸多譯為“列維·斯特勞斯”——采訪者注)的說法,就是活人一直在不斷地利用死人的文明。商朝的確就是這樣,為什么會有甲骨文,當(dāng)時活著的人之所以這樣行事,就是因為死去的祖先一直在告訴今人應(yīng)該怎么做。可是到了周朝,周人不再持這一套觀念。今天講“中國通史”,真的不能假裝這一百年的史學(xué)進(jìn)步不存在。這一百年里有很大的建樹來自海外特別是美國漢學(xué)界,相關(guān)學(xué)者中有很多都是因為在20世紀(jì)中國前半葉的動蕩而不得不流亡到美國去,他們的著述都是很了不起的貢獻(xiàn)。講中國通史,迄今沒有人把當(dāng)年錢穆先生基于文獻(xiàn)整理出來的有價值的成果吸收進(jìn)來,何炳棣先生1969年出版的專著《黃土與中國農(nóng)業(yè)的起源》有進(jìn)一步的分析,在科學(xué)史上面已經(jīng)有了定論的一個問題是中國農(nóng)業(yè)的起源,即來自于漢地的中國農(nóng)業(yè)一直要到春秋戰(zhàn)國之后才真正跟灌溉發(fā)生密切的關(guān)系。錢穆先生早在1950年代中期就寫了一部《中國古代山居考》,也都被考古發(fā)現(xiàn)證實了。再比如,余英時先生整理宋明理學(xué),我們怎么看待理學(xué)?通常,臺灣本地的學(xué)者就沒有這種視野,會誤認(rèn)為這些研究成果都不存在,仍然把傳統(tǒng)史書的結(jié)論翻譯成白話文來講中國通史,這樣肯定講不好。

我曾在臺灣“中研院”史語所待過一年,史語所的成就的確非常高,講中國通史時,你如果把這幾年的史語所輯刊拿出來看,你會發(fā)現(xiàn)多少研究成果和講中國歷史的新角度從來沒有變成我們歷史知識的一部分。像剛才提到的張光直先生講商代的見解,都在史語所輯刊上發(fā)表過。再比如杜正勝先生早在二十幾歲做碩士論文時就做“中古的城邦社會”,盡管當(dāng)時他還是深受日本學(xué)者如宮崎市定先生的影響,但是他后來很認(rèn)真很努力地把“城邦”這個概念往前推,他吸收中國考古的成就,把對中國上古史的解釋變成一個社會史的建構(gòu)。其實,杜先生大部分的研究成果也都在史語所輯刊上發(fā)表過,他完整地梳理了從新石器時代后期開始的中國人跟城邦的關(guān)系,認(rèn)為中國是一個筑城的民族,后來部分中國大陸的考古學(xué)家也是同意這個結(jié)論的——我們今天認(rèn)為夏朝很可能是第一個掌握了夯土技術(shù)和懂得怎么筑城的朝代,所以夏會變成中國新石器時代晚期開始的那個新文明的一個重要源頭。杜先生后來在史語所另外一個發(fā)展重點(diǎn),是推進(jìn)中國醫(yī)療史、風(fēng)俗史的研究,我覺得這些領(lǐng)域到現(xiàn)在都沒有受到足夠的重視。跟我同輩的一些史學(xué)界朋友,像比我長一點(diǎn)的邢義田等,或者年紀(jì)跟我差不多的如林富士、李建民等,全部都是從史語所這個系統(tǒng)出來的,他們做的研究既新穎又扎實。

史學(xué)界已經(jīng)有了很多共識,但是一般讀者并不知道。所以,我從2007年開始,花了五年在“敏隆講堂”(臺灣“洪建全基金會”資助“敏隆紀(jì)念講座”這一文化普及項目;1990年2月病逝的洪敏隆先生系“國際企業(yè)集團(tuán)”創(chuàng)始人、儒商洪建全先生之子且子承父業(yè)——采訪者注)講了130講的“中國通史”,就是選擇這100年當(dāng)中一些重要的歷史事件進(jìn)行分析。在講這個課程的同時,我也在看大陸這邊出的歷史類圖書,會非常驚訝于從1949年到1990年期間的唯物史觀的歷史怎么好像突然之間全部消失了,又回到了“帝王將相”的歷史了。大陸這方面的史學(xué)成果我盡量吸收(不過我能夠看得到的資料畢竟有限),我盡量把中國臺灣、中國大陸,以及美國乃至整個西方漢學(xué)界的研究成果吸收進(jìn)來。我這個課程的基本精神就是“重新認(rèn)識中國歷史”,所以我會比較強(qiáng)調(diào)跟傳統(tǒng)說法不一樣的部分,而如果傳統(tǒng)說法在這一百年中沒有被挑戰(zhàn)或被推翻,我就不講了。我在講課時會用到新的方法,可能很多不是來自史學(xué)界,而是來自人類學(xué)界或社會學(xué)界。

我讓一些大陸朋友看到了他們自己身上不會有的東西

燕舞:在《故事照亮未來》一書對“多元”、“差異”兩個“通往開放社會的觀念”的闡釋中,您提到了臺灣與大陸的關(guān)系問題。我們經(jīng)常認(rèn)為“求同存異”、“和而不同”也是傳統(tǒng)中國政治智慧的體現(xiàn),那造成大陸與臺灣的“誤解”,主要是什么造成的?

楊照:這不是臺灣人選擇的。不管現(xiàn)在這些臺灣人從哪里來、什么時候來,但是在整個過程當(dāng)中,他們被迫變成比中國大陸復(fù)雜得多的一個社會。中國大陸各個地方的差異,有時可以是簡單的或者很容易被容忍。比如,一個北京人聽到廣東人說普通話,你會想笑,但是這種差異是你容易理解跟容忍的,他不會冒犯你。可是,臺灣的整個歷史經(jīng)驗使得臺灣人的復(fù)雜性不是在中國大陸的完整系統(tǒng)里面可以被統(tǒng)統(tǒng)包納進(jìn)來的,不管是歷史上還是今天,所碰到的大概都是這個問題,它其實非常難從他人的角度來解決。今天,中國大陸要能夠認(rèn)知或者說愿意包容,除了你們熟悉的這個“中國性”之外,臺灣還有很多其他的東西。不見得臺灣所擁有的特質(zhì)都是好的,臺灣是更復(fù)雜的。所以,為什么說應(yīng)該讓更多大陸的朋友去臺灣,因為你們到了臺灣那樣一個環(huán)境,就很容易體會為什么臺灣人會有這樣的想法或者說法,或者各方面的不一樣。

這些年來,我在臺灣經(jīng)常被問道:“你為什么常到大陸去,你到大陸去干什么?”對我來說,這是從一個特殊角度來看問題,我珍惜這樣一種歷史所造成的機(jī)會,不是我個人有什么了不起,而是作為一個臺灣人,我在臺灣成長的這個歷史的背景,讓我一些大陸朋友看到了他們自己身上不會有的東西,我有機(jī)會在這個劇烈變化的過程中向他們提供一個來自臺灣的可能的參考,或者說一種不同的想象,不是隨時都有這樣的機(jī)會。

燕舞: 2011年開始,您和胡洪俠、馬家輝三位同為1963年出生的兩岸三地文化人輪流在深圳《晶報》撰寫專欄“對照記”,這些就華人社會50年來30個日常生活中常見詞匯展開的同題論述,2012年和2013年陸續(xù)結(jié)集為《對照記@1963》、《我們仨@1963》和《三生三世@1963》,我覺得這像一個有趣的“行為藝術(shù)”,毛尖在《我們仨@1963》的推薦序中也說“只有在一起,才能創(chuàng)造最好看的自己”。這次特殊的專欄寫作經(jīng)歷,對您了解和理解中國大陸、進(jìn)行“同代人”的批評有著怎樣的影響?

嚴(yán)格說來,雖然同齡人馬家輝與您所學(xué)專業(yè)不同,但你們是臺大校友且都有留美經(jīng)歷;推崇“李敖大哥”的他也經(jīng)常去臺灣。所以,可以認(rèn)為你們的社會背景差異其實并沒有那么顯著嗎?“對照記”專欄更大的作用,或許是幫助您了解和理解胡洪俠以及中國大陸?

楊照:“對照記”專欄對我的幫助太大了,尤其是洪俠有真正的農(nóng)村經(jīng)驗,但又徹底轉(zhuǎn)化了這種經(jīng)驗,取得了一種文化的語言,我不太容易再碰到第二個這樣的人。我從洪俠身上才真正感受到了什么叫中國的農(nóng)村,才比較細(xì)致地了解了中國農(nóng)村。比如,關(guān)于中國農(nóng)民受到的那種歧視或者說農(nóng)民的自卑感,我是從洪俠的專欄文字里才知道什么叫作“商品糧”的,他當(dāng)年最大的愿望就是吃上商品糧。如果不是洪俠,而是其他有類似農(nóng)村經(jīng)驗的人,他們不一定有辦法用這種語言跟我講清這種經(jīng)驗,我看了他的文章聽他這樣說才懂了。

那三年當(dāng)中寫“對照記”專欄,其實有痛苦的一面,因為我很不會寫專欄這種命題作文,我太習(xí)慣于想寫什么才寫。可再怎么痛苦,我一定會寫下去,一部分動力是因為我想要知道洪俠、家輝他們兩個人寫了什么,這個過程太有趣了。雖然你會覺得家輝的經(jīng)歷跟我比較像,其實在那個專欄的寫作過程當(dāng)中,我認(rèn)識到了家輝非常不一樣的一面,我們雖然認(rèn)識那么久,但這個專欄會逼著家輝面對他成長過程當(dāng)中那些我所沒有的黑暗的元素。比如,他講小時候的家庭背景,每一次只要覺得很順利,他就會有一種恐慌,就覺得一定會有一個可怕的災(zāi)難要發(fā)生。因為他的舅舅是吸食毒品的古惑仔,所以當(dāng)時他只要回家看到樓下停著警車,心就往下沉,就覺得一定是出事了。最可憐的經(jīng)驗是有一次他回到家,警車停在那兒,竟然不是他們家出事,是樓上一個女孩跳樓自殺,他第一個感覺竟然是“高興”,覺得“終于今天不是我們家出事”。可是回頭看,才知道這里面有多么悲哀。家輝的內(nèi)在有非常香港的那一面——必須要快、直接,你不能那么迂回——那一面決定了很多東西,他是一個很復(fù)雜、很豐富的人。相比較起來,臺灣在這方面會好很多。香港跟臺灣還是很不一樣的,香港沒有那么大的文藝青年的力量,現(xiàn)在稍微多一點(diǎn),其實有一部分原因是因為從大陸去的人多了。

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司