- +1

中國大遺址|走進二里頭,觸摸“中國最早王朝”的脈動

《史記》中所記的夏朝和商朝到底存不存在?在安陽殷墟發現前,國際學術界并不以商朝為信史,然而隨著一百多年前甲骨文與殷墟的陸續驚世發現與研究,商朝終于從文字記載轉為考古證明的信史,對《史記·殷本紀》的肯定,必然引發出《史記·夏本紀》的探尋。

商之前的夏,從考古而言,到底在何處?隨著幾十年來二里頭遺址考古的不斷推進,夏王朝的面目似乎漸漸告別了那些存在于司馬遷史書中的文獻,而以考古遺址與實物的形式訴說著夏王朝晚期的歷史與輝煌。

《澎湃新聞·古代藝術》前不久來到地處河南偃師的全國大遺址保護、展示和利用的示范區——二里頭遺址,在大片秋日的蘆葦所營造的一派《詩經·蒹葭》的意境中,走近這座由國家夏商周斷代工程和中華文明探源工程認定的夏代中晚期都城遺址,雖然學術界對此仍有較多討論,但這里有目前所知中國最早的宮城之一,以及最早的城市干道網、最早的宮殿建筑群、最早的青銅禮器群,以及最早的官營作坊區,更有堪稱中華民族最早期的龍圖騰實物之一——二里頭遺址出土的綠松石龍形器。

二里頭夏都遺址博物館展陳現場

二里頭夏都遺址博物館 澎湃新聞記者 李梅 攝

(一)

地處河南偃師的二里頭夏都遺址博物館是2019年對外開放的博物館,距洛陽不過二十多公里,雖然相對于龍門石窟等,在洛陽當地的知名度并不高,但在中國考古文物界,這里一直是熱門地區與話題熱點。

來到二里頭夏都遺址博物館,最初映入眼簾的竟然是一片巨大的蘆葦,很讓人意外,密密層層,在秋日的陽光下,閃現著一片片的銀光,讓人想起《詩經》里的“蒹葭蒼蒼,白露為霜”與秋水的明凈。

二里頭夏都遺址博物館就在蘆葦的環繞之中,仿佛處于水之中央一般。

二里頭夏都遺址博物館周圍的蘆葦

二里頭與水,讓人想起大禹治水,這與夏王朝的源起直接相關。

據《史記·夏本紀》記載:“夏禹,名曰文命。十年,帝禹東巡狩,至于會稽而崩。以天下授益。三年之喪畢,益讓帝禹之子啟,而辟居箕山之陽。禹子啟賢,天下屬意焉。及禹崩,雖授益,益之佐禹日淺,天下未洽。故諸侯皆去益而朝啟,曰:‘吾君帝禹之子也。’于是啟遂即天子之位,是為夏后帝啟。夏后帝啟,禹之子,其母涂山氏之女也。”

殷墟的發現,徹底推翻了疑古派對商朝存在的質疑,商朝早已找到,那么《史記》中的夏朝又在哪里呢?1959年夏,考古學家徐旭生在河南洛陽偃師調查傳說中的夏墟時,在二里頭村發現了一種晚于龍山文化但早于商文化的大型遺址,這就是后來被稱為探索夏文化關鍵的“二里頭文化”。經過數十年的考古發掘,發現了大型宮殿基址、大型青銅冶鑄作坊、制陶、制骨遺址,與宗教祭祀有關的建筑以及400余座墓葬,出土了成組的青銅禮器和玉器,證明了它是一處早于洛陽商城的具有都城規模的遺址,二里頭遺址和二里頭文化成為公認的探索夏文化和夏商王朝分界的關鍵性遺址。由于它所處的年代正是中國歷史上的夏商時期,所以從發現,圍繞它的爭論一直沒有停止,其中最大的懸念是:它是夏都還是商都西亳。“夏商周斷代工程”結束后,二里頭文化的主體為夏人遺存的觀點逐漸為大多數學者所接受,學術界也都傾向于認為二里頭是夏王朝中晚期的都城之所在。

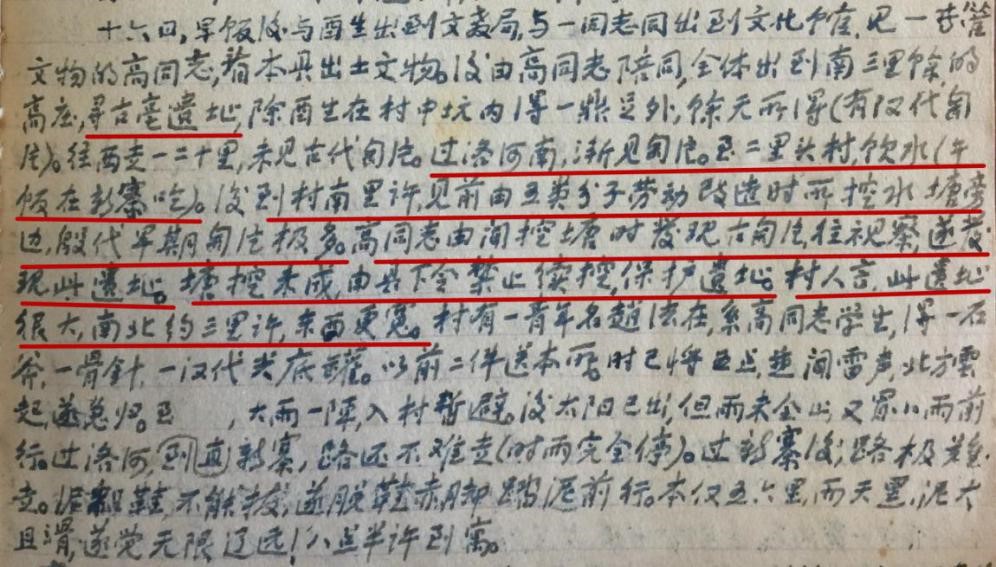

徐旭生先生1950年代發現二里頭遺址的日志(徐旭生先生家屬提供) 澎湃新聞資料

二里頭遺址

20年前提出“二里頭一到四期都是夏文化”的觀點時,知名考古學家、北京大學教授鄒衡的觀點并未獲得廣泛認同,如今,這一觀點雖然仍在討論中,但逐漸被大多數學者所接受。而在考古遺址基礎上建立的二里頭遺址博物館對外開放后,中國最早的王朝文明、中國最早的城市主干道網、最早的青銅禮器、最早的綠松石器作坊……3800年前的生活圖景,終于陸續展現在世人面前。雖然對“夏都”之名仍有部分爭議,但二里頭持續不斷的考古發現,使得二里頭一直成為中國考古界的熱點。包括二里頭文化與夏商文化的關系問題,也一直存在著較大的分歧,“學術爭議是好事,雖然有的完全是兩個聲音,但有一點值得放心,無論持什么觀點,沒有人懷疑二里頭新發現的價值。”中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊隊長許宏此前接受采訪時說,“從新發現中,人們幾乎可以觸摸到中國第一個王朝的脈動了。”

美國斯坦福大學東亞語言與文化系教授劉莉認為,二里頭遺址發掘了60多年,但對其歷史歸屬問題其實一直有爭論,“考古學要根據物質文化遺存的特性來復原古代人類社會和行為,沒有必要每發掘一個遺址就急于與文獻中的某個地名或族群對應。”

知名考古學家、北京大學考古文博學院教授、夏商周斷代工程首席科學家李伯謙此前表示,從1959年徐旭生先生發現二里頭遺址到現在,60多年過去了,二里頭遺址越來越受到重視,越來越多的人認為這里是夏朝晚期的都城遺址,“我很贊同中國社科院考古研究所副研究員、二里頭工作隊副隊長趙海濤的研究結論,即夏商的分界點在二里頭文化四期晚段的最末,因為根據發掘情況,這個時期二里頭都邑遭到了致命破壞而廢棄,后來也沒有出現作為替代的同類型、大范圍的遺跡。與其相繼的是,偃師商城突然出現于二里頭都邑東北約6公里處,其第一期和二里頭文化四期晚段出土的器物很相近。這說明商派軍隊來二里頭滅了夏,又不放心,就在附近建了偃師商城,以二里頭文化為代表的是少康中興至商湯滅桀的夏文化,而二里頭遺址是夏代中晚期的都城。”李伯謙說。

乳釘紋銅爵 夏代 禮器 1975年二里頭遺址出土

中華文明探源工程首席專家、中國考古學會理事長王巍則認為,二里頭遺址形成的文化是中華王朝文明的主源頭。“學界普遍認為,二里頭遺址是夏代晚期的都城,中華王朝文明至少在夏朝就建立了,二里頭就是出發點。經過60年的考古發掘,我們看到了夏代后期夏王朝都城的面貌,宮室制度、中軸線、多重院落等都對后來的商、周禮儀產生了深遠影響,到明清時期,故宮的紫禁城仍然可以看到這種影響。這一系列制度的發端是在二里頭遺址形成的。所以說,二里頭遺址形成的文化應該是中華文明的主源頭、主根之一。”

中國社會科學院學部委員、中國社會科學院考古研究所所長、研究員陳星燦在此前研討中表示,對二里頭遺址和二里頭文化的研究當下也才剛開始,相比于更早的遺址比如安陽殷墟,二里頭的研究還處在一個方興未艾的階段,“根據文獻和目前的考古發現把它定為‘夏都’是更合適的,但它究竟是不是像現在厘定的這樣,我想未來的研究還需要更多的考古發現和材料積累,到那個時候,對這個問題會有著更深入、更細致的了解。”

(二)

學術討論是開放性的,建立在考古實證基礎之上的二里頭遺址博物館也是開放性的,這一博物館是“十三五”期間國家重大文化工程,從2017年開工奠基,到2019年正式對外開放,其名稱也從開工之初的二里頭遺址博物館增加了“夏都”二字,變為“二里頭遺址夏都博物館”。

二里頭遺址夏都博物館俯瞰設計圖 澎湃新聞資料

占地600多畝的二里頭考古遺址公園同步對考古發現的宮城城墻、宮殿建筑基址群、“井”字形道路、鑄銅作坊遺址、綠松石作坊遺址、祭祀遺址等進行了保護性展示。

據介紹,作為全國大遺址保護、展示和利用的示范區,早期中國國家形成和發展研究展示中心,夏商周斷代工程和中華文明探源工程研究歷程與成果展示基地,二里頭夏都遺址博物館由洛陽市政府與中國社會科學院考古研究所共建、共管,開創了央、地共建的新模式。

澎湃新聞記者在二里頭遺址夏都博物館外圍看到,博物館建筑設計頗具匠心,從天際線中央突起并逐漸融合于大地,象征威儀四方的華夏最早王朝氣象,考古發掘中的“盤龍”、“鑰匙”、“銅爵”等二里頭元素也被運用到建筑布局的設計中,如博物館建筑外廓象征著二里頭出土最重要的文物——綠松石龍圖騰;二里頭夏都遺址博物館的屋頂平面,如果從空中俯瞰,仿佛一把巨大的鑰匙,寓意二里頭文化是開啟中華文明的密鑰。博物館內部的中央大廳屋頂支撐結構的造型則來源于二里頭遺址出土的青銅爵。

二里頭夏都遺址博物館外圍的夯土墻

除了在設計理念及建筑造型上突出“最早的中國”,二里頭夏都遺址博物館夯土墻的運用也讓人印象深刻。在博物館的外圍有一個15厘米厚的夯土抹面,博物館的40厘米外墻底部也為夯土。據設計方此前介紹,夯土建筑自古有之,二里頭遺址是土遺址,遺址的宮城內外也先后發現多座大小不同的夯土建筑基址。在建筑設計中,用最原始的材料——土、沙、石、水,打造原生態、肌理自然的夯土墻面,會讓人有種追本溯源的意味,并更為真切地體會到二里頭遺址“最早中國”的原始、古樸與粗狂感。

夯土材料外,博物館使用最多的材料就是以銅鋁、紫銅蜂窩板等銅質復合材料。之所以在眾多建筑材料中選用銅材料,不僅僅因為夏朝是中華民族第一個青銅王朝國家,還因為這里有中國最早的鑄銅作坊和青銅禮器,對凸顯中國最早青銅器制造作坊和青銅禮器有歷史意義。同時還展現出銅材料運用的源遠流長,紫銅復合蜂窩板即是歷史智慧與現代技術的完美融合。

走進博物館內部,大廳中形似“大喇叭”的造型是仿照二里頭遺址出土的“華夏第一爵”——乳釘紋銅爵造型設計的。這一銅爵是罕見的夏朝青銅器,典雅而輕盈,有棱有弧,“青銅爵”造型不僅支撐著中央大廳屋頂,同時還是個電梯井,通過它到達三層,來到作為眺望二里頭遺址的觀光回廊,在環廊內,環游屋面平臺,可把博物館北邊的二里頭遺址區盡收眼底。

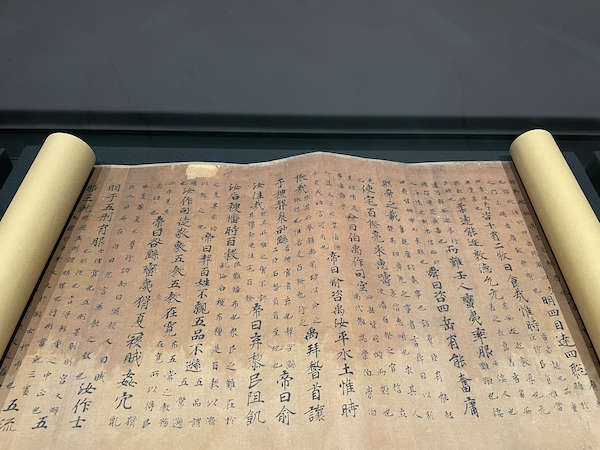

二里頭夏都遺址博物館展出的《尚書》明清善本

常設展的序廳東西兩側墻面上的大型浮雕,展示了二里頭遺址考古發掘的情景及重要的出土文物。第一展廳為“第一王朝”,分為“茫茫禹跡九州攸同”“賜土命氏祚以天下”“夷夏東西夏道興衰”3個單元,講述了禹在數十年中,櫛風沐雨,親操耒耜,三過家門而不入,疏河浚川,平定水患,而后凝聚民心,使得一個廣域王權國家開始形成。展陳中既有大禹治水雕塑,也有二里頭遺址出土的大量陶器,包括盛酒的陶爵、溫酒的陶盉、燒飯的陶鬲、盛水的陶罐及陶鼎、陶豆等。

二里頭夏都遺址博物館展出的陶器

二里頭夏都遺址博物館展出的陶器

第二展廳為“赫赫夏都”,分為“鑄鼎象物”“禮以酒成”“奉玉成禮”“樂以相和”“龍騰華夏”“兵戎森森”“慎終追遠”等單元,通過60年來二里頭遺址出土的珍貴文物、大型紀錄片《找尋夏墟》、二里頭考古不同時期的發掘工具和研究設備展示、二里頭考古發掘出版的書籍、考古日志和專家測繪手稿展示等講述了“華夏第一王都”的前世今生。

七孔玉刀 夏代 禮器 1975年二里頭遺址出土

鑲嵌綠松石獸面紋銅牌飾 夏代 禮器 1984年二里頭遺址出土

二里頭遺址出土的最著名的文物當屬“綠松石龍形器”。龍形器共由2000余片綠松石片組合而成,每片綠松石的直徑大小在0.2-0.9厘米之間,厚度為0.1厘米。放置于墓主人骨架之上,由肩部至髖骨處,與骨架相比略有傾斜,頭朝西北、尾向東南。綠松石原應粘嵌在某種有機物上,其所依托的有機物已腐朽,僅在局部發現白色灰痕。綠松石龍形體長大,巨頭蜷尾,龍身曲伏有致,形象生動傳神。龍頭略呈浮雕狀。鼻、眼則充填以白玉和綠松石,色彩艷麗,對比強烈,富有沖擊效果。

綠松石龍形器(復制品)展示現場

據介紹,在綠松石龍尾端不遠處,還發現了一件綠松石條形飾,與龍體近于垂直。二者之間有紅色漆痕相連。考古專家推測此物與龍體所依附的有機質物體原應為一體。綠松石龍形器在二里頭遺址的發現是中國龍圖騰崇拜思想最直接的來源,其用工之巨制作之精、體量之大,在中國早期龍形文物中是十分罕見的。

二里頭夏都遺址博物館展陳現場

值得一提的是這件國寶級文物出土于二里頭遺址宮殿區東部3號基址南院內M3墓葬。該墓葬年代為二里頭文化二期。墓內隨葬品數量眾多,總數達上百件,包括綠松石龍形器、銅鈴、斗笠形白陶器、漆器、海貝等珍貴文物。其中龍形器和銅鈴作為祭祀時所使用的器具,加之白陶器和漆器的稀有。可以看出,墓主人應該是二里頭文化早期的一位高貴的宗教神職人員。而對于該墓葬的研究認為,墓中出土的各類器物,匯聚了不同地區的資源,體現出二里頭統治者對四域文化創造的掌控和強力整合。這種構建廣域王權國家秩序的努力,見證了二里頭文化從新石器時代向青銅時代的過渡。

二里頭夏都遺址博物館展陳的閃石玉(和田玉類)

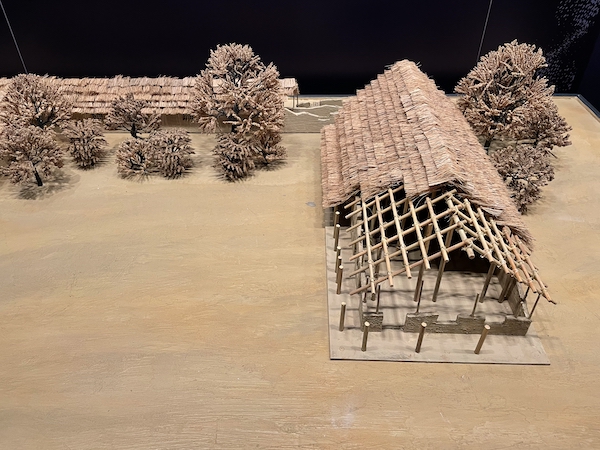

第三展廳“建中立極”通過“土中大邑”“王都氣象”“百工洋洋”單元,輔以文物、互動游戲、視頻、實物復原、數字展示、VR體驗等方式,讓觀眾了解二里頭先民生活的自然地理環境、二里頭宮城平面布局和功能區劃及發達的手工業等。

角料 夏代 工具 2001年二里頭遺址出土

二里頭夏都遺址博物館展陳現場

第四展廳“厥土生民”則對古代二里頭人的日常生活與食物進行了生動展示。第五展廳“世紀探索”通過考古研究的呈現重現了二里頭遺址的發現之路,以及這里何以被界定為夏代晚期都邑,該遺址在夏商周斷代工程和中華文明探源工程中占據什么樣的地位等。

(三)

展覽中的文物呈現與解讀對于參觀者而言是重要的,但在二里頭考古工作者眼中,博物館外圍的二里頭遺址中心區的主干道路網絡,對于解讀二里頭遺址的王都內涵更為重要。

出博物館右轉,坐一會擺渡車,很快就進入巨大的遺址區。目前,二里頭遺址有300多萬平方米,其中包含二里頭、圪垱頭和四角樓等自然村。除了考古遺址,遺址的范圍內觸目所見也是一片鄉野風光。

1959年夏,知名考古學家徐旭生先生率隊在豫西進行“夏墟”調查時,發現了二里頭遺址,從此拉開了夏文化探索的序幕。

20世紀50年代的二里頭村

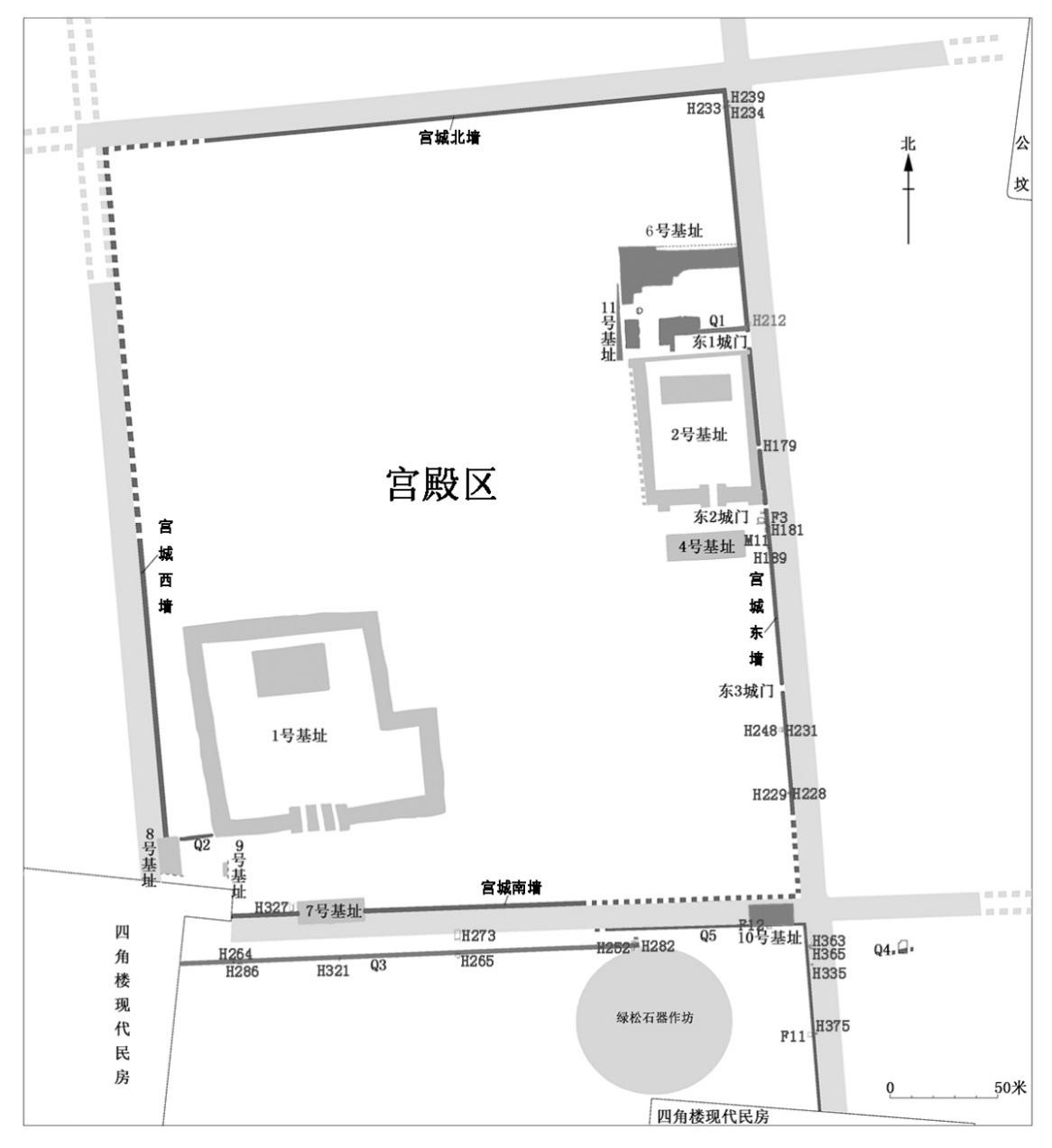

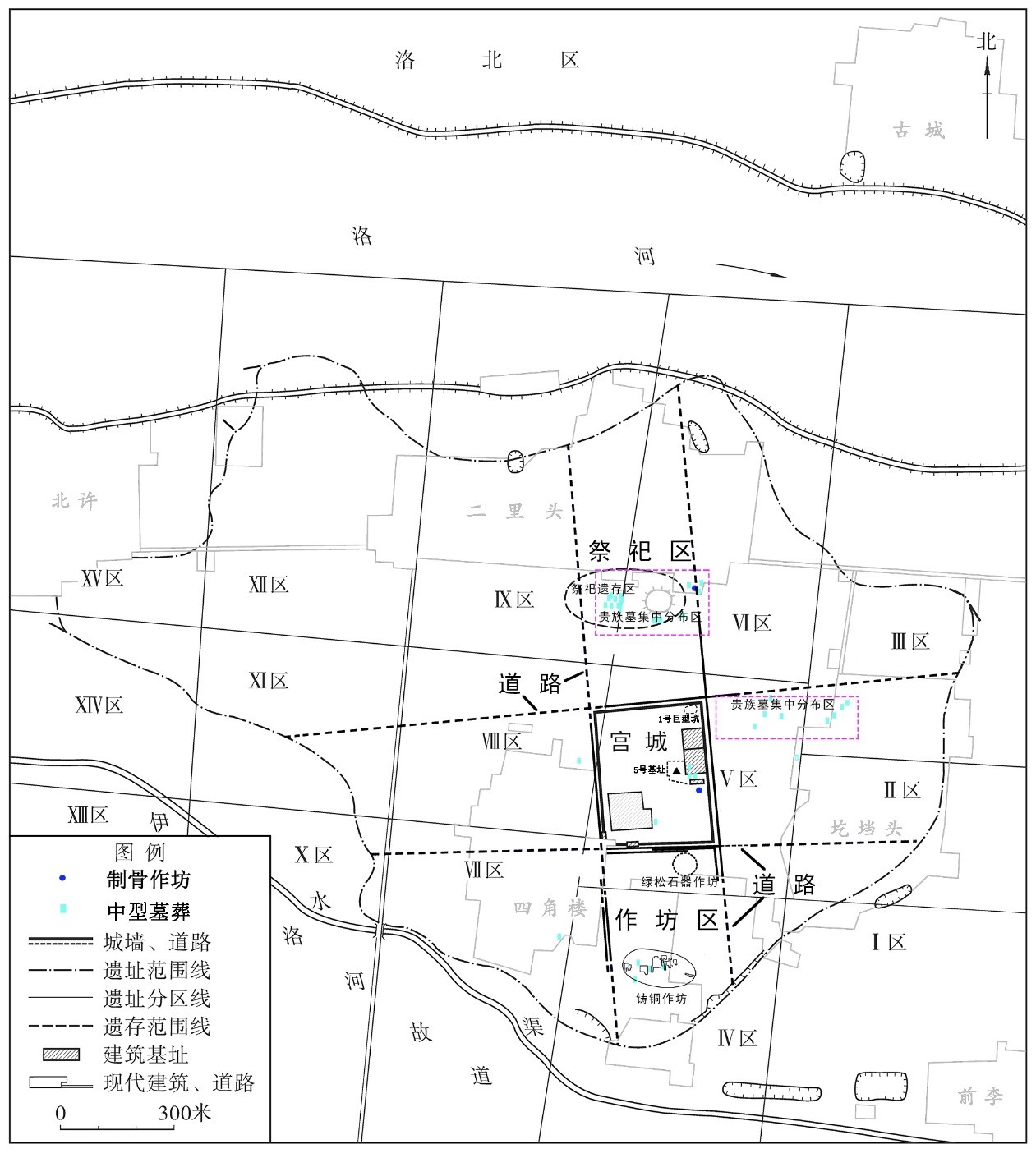

二里頭中心區道路網絡、宮城城墻及相關遺跡平面圖 (趙海濤供圖)澎湃新聞資料

二里頭遺址平面圖 二里頭考古隊供圖 澎湃新聞資料

經考古工作者對二里頭遺址數十次的考古發掘,取得了一系列重大收獲,1977年,夏鼐先生根據新的考古成果又將這類文化遺存命名為“二里頭文化”。二里頭遺址范圍為東西約2公里,南北1.5公里。包含的文化遺存上至距今5000年左右的仰韶文化和龍山文化,下至東周、東漢時期。此遺址的興盛時期的年代為公元前二十一世紀至公元前十六世紀的夏文化時期,考古界將其主要階段稱為“二里頭文化”。

從20世紀90年代至今自2001年起,工作隊對宮殿區進行系統鉆探與重點發掘,發現并清理大型建筑基址數座;對宮殿區及其附近的道路進行了追探,在宮殿區外圍,發現了縱橫交錯的大路;2003年春季,對已發現的道路進行了解剖發掘,并發現了宮城城墻;2004年,又在宮城以南發現了另一堵始建于二里頭文化第四期的大型夯土墻以及綠松石器制造作坊等重要遺存。

2011年,經過考古人員一年多的考古發掘,又有一座保存很好的早期大型夯土基址被發掘。此基址臺基坐北朝南,總面積超過2100平方米,由至少三進院落及東圍墻、東廡組成,至少經過三次修建或增建。考古人員推斷,其年代為二里頭文化第二期,距今3600年至3700年,這是目前為止發現的年代最早的多院落大型宮室建筑遺址。

二里頭遺址宮殿區發掘現場 二里頭考古隊供圖 澎湃新聞資料

從事二里頭考古的中國社會科學院考古研究所副研究員趙海濤去年在第三屆世界古都論壇暨夏文化國際學術研討會上公布了二里頭遺址考古的最新發現。趙海濤表示,二里頭遺址發掘工作持續了60多年,但發掘面積僅占總面積的1.5%。目前已發現的墓葬、器物等還都不是最高等級,與夏朝都城的規格不對應,接下來這也是主要的發掘方向。從目前的發現來看,二里頭都城極可能是以縱橫交錯的道路和圍墻分隔形成多個網格。歷年在其中多個網格內發現有不同等級的建筑和墓葬,每個網格應屬不同的家族,也就是說在這一時期,二里頭極可能已出現了家族式分區而居、區外設墻、居葬合一的布局。

“目前二里頭遺址考古正在繼續擴大工作區域,以驗證上述現象的準確范圍和內涵。”趙海濤介紹說,如能確認那么這些新發現將為研究二里頭都城整體布局、層次結構、社會分層、等級劃分,進而探索二里頭王國、夏王朝的規劃思想、禮儀制度、統治制度等問題提供重要資料。

趙海濤此前表示,在二里頭遺址中心區至少存在兩縱、兩橫4條道路,每條道路寬10-20米,“它們縱橫交錯,呈方正、規整的井字形,構成了二里頭都城功能分區的重要界限,形成多網格式的宏大格局。在考古發掘中,發現了宮殿區、祭祀區和官營作坊區這三個最重要的區域。通過井字形的道路,我們可以很清楚看到上述三個區域自北向南依次排列在遺址的中軸區域,宮殿區位居中心,中軸區域及其東西兩側,還有貴族的居住和墓葬區。二里頭遺址內部形成了以宮殿區為核心,祭祀區、官營作坊區、貴族居住和墓葬區等高級別功能區拱衛其外,一般居住活動區布列外圍的向心式分布格局,布局清晰有序。這樣的嚴整、有序的布局顯示出嚴格的社會等級和統治秩序,也符合《管子》中所說,“擇天下之中而立國,擇國之中而立宮,擇宮之中而立廟”的都城規劃原則,宏大的宮城和復雜的大型夯土宮殿建筑顯示清晰的宮城、宮室制度。

二里頭夏都遺址博物館展陳現場

“這樣的布局與明清北京城的中軸線有相似之處,紫禁城、太和殿、天壇、地壇依次排列,它們代表著明清北京城的有序規劃和氣勢雄渾的布局。在二里頭遺址發現之前,還沒有發現這種都城規劃布局和類似的遺跡,而之后這成為沿用下來的都城布局祖型。二里頭遺址有很多開創性的成就,有很多‘最早’。最早的城市主干道路網絡、宮城、中軸對稱和多進院落的夯土建筑群、高等級祭祀遺跡、最早的官營手工業作坊區、鑄銅作坊、綠松石器加工作坊和青銅禮器、兵器群。這些都是二里頭都城的核心要素。”趙海濤說。

許宏此前在接受澎湃新聞采訪時認為,“值得注意的是,大致從二里頭文化第四期晚段起,二里頭都邑的鑄銅作坊開始鑄造鼎、斝等以非二里頭系統陶禮器為原型的銅禮器,這與此前以爵、大體同時以盉、觚等陶禮器為原型的銅禮器鑄造規制有顯著的區別。而這些器類日后構成了二里崗文化青銅器群的主體。其背后暗寓的禮制的重大變化,頗耐人尋味。我們雖不知道二里頭都邑當時究竟是夏還是商,但其時鑄造青銅禮容器的作坊在哪座都城,它就是主都,因為當時只有二里頭和鄭州商城才能鑄造青銅禮容器。基于此,二里頭是不是可稱為‘最晚的夏都’和‘最早的商都’?”

二里頭至二里頭文化青銅禮容器的流變(許宏 供圖)澎湃新聞資料

對于二里頭遺址和二里頭文化的重要地位,北京大學考古文博學院教授、中國考古學會副理事長趙輝此前接受采訪時介紹,二里頭文化出現前,中華大地上曾出現過許多璀璨的文化,比如晉南的陶寺文化、長江流域的良渚文化、山東的龍山文化……那是一個萬邦林立、滿天星斗的“古國時代”。而在距今約3800年前,二里頭文化從這片“文化叢林”中脫穎而出,形成了更為成熟的文明形態,順利完成從古國到王國的進化,“中原地區逐漸形成了一個‘一體的王朝’,中華文明從萬邦林立的‘古國時代’,進入‘王國時代’。同時,二里頭文化強力向四方擴張、輻射文化影響力,形成了超越自然地理單元和文化屏障的強力沖擊波,成為中華文明總進程的核心與引領者。

“二里頭文化的分布范圍正好就是后來文獻記載的夏的重要范圍,其最重要代表性遺址就是二里頭遺址。可以說,二里頭文化是對‘古國時代’的一個總結,也是‘王國時代’的發端。”趙輝說。

二里頭遺址公園與遺址博物館鳥瞰(二里頭考古隊供圖) 澎湃新聞資料

(本文部分觀點與文物介紹參考相關考古報道文獻及澎湃新聞過往報道,圖片除注明外,均為澎湃新聞記者拍攝。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司