- +1

觀展 | 看吳文化博物館如何用專業而親近的闡釋走近公眾

提到吳中,你會想到什么?

說起江南,你又有哪些想象?

你可知道吳地的每一個普通人如何生活?

2021年9月4日,“世間樂土——吳縣文物數字展”在吳文化博物館開幕。展覽依托文物數字化信息,用專業而親近的方式,將唐寅的“世間樂土是吳中”講述得淋漓盡致,將寶貴的文化遺產帶到每一位觀眾面前,讓文物保護進入普通人的生活,更展現了文博人如何真正將新技術充分應用到研究與展示中。

01

為何是吳縣?

吳文化博物館位于蘇州市吳中區。吳中區源于歷史悠久的吳縣,約5000年前的崧澤、良渚時代,就已有先民在屬于吳縣的甪直地區定居,吳縣更是2500年前便已設立的行政單位。占太湖水域五分之三的吳中,是江南文化的搖籃與核心,而集中展示吳中歷史和文化遺存的吳文化博物館更肩負著傳承江南文脈的責任。

吳縣、吳中區位置關系示意圖

吳中河網縱橫,丘陵星布,物產豐饒。隋唐以降,江南經濟昌盛,文化繁榮,城鎮村落興起,手工業發達,商品貿易密集。隨著越來越多的士大夫來吳定居,文人風尚給吳中建筑帶來內斂、自然、雅致、宜居的氣質。如今的吳中還保留有大量包括國保、省保單位在內的不可移動文物以及17處歷史文化名鎮及傳統村落。這些“活著的”遺產保留了儒家文化的“耕讀”傳統及鮮明的江南生活風貌。

吳中區歷史文化名鎮(名村)、傳統村落一覽表

幾十年來,吳中區文物管理委員會在吳中地區長期開展文物普查和保護工作,文物保存狀況好,文物檔案完善,積累的大量可移動文物如今在吳文化博物館得到了很好的展示,但吳縣地區的眾多不可移動文物還未得到公眾足夠的重視。這些民居、廟宇、村鎮與館藏的可移動文物有著不可分割的密切關系,是一幅書畫、一件瓷器、一座造像曾經所在的原始環境。因此,將不可移動文物囊括進吳文化博物館研究與展示工作的范疇,既是在履行本館保護傳承本地文化的義務,也會讓觀眾對館藏的可移動文物有更深入的理解。

02

為何是數字展?

那么,如何將不可移動文物放到博物館中展示呢?這就要依靠技術來實現了。

據策展人王可達介紹,“世間樂土”展覽是在前期大規模的吳縣文物田野調查和數字化記錄的基礎上完成的。本次數字采集工作自2020年9月始,應用的數字化手段除了傳統的測繪、拍攝,還有全景攝影、三維重建、無人機航拍,以前所未有的精度,記錄吳中的歷史名鎮名村及歷史建筑,再借助3D打印、多媒體互動設備將這些數據制作成展品,置于展覽的框架之中,參與講述吳中故事。

東山陸巷古村無人機航拍三維模型

展覽中的東山陸巷古村3D打印模型

王可達認為,數字化技術在文物展示方面著無可比擬的突出優勢,能夠將觀眾不易看到的信息展現在眼前。得益于數字采集和3D打印等技術,觀眾得以將龐大的村落盡收眼底,不僅是其宏觀布局,還可近距離觀察微觀細節,而這些都是觀眾即便身臨其境也無法完整獲知的豐富信息。本次展覽中,策展團隊根據展覽的需求,利用3D打印技術“自由”地“制造”著所需展品,無論是建筑模型、構件、雕刻、建筑剖面,還是整條街立面、甚至是整個古村落的地形、街道布局、水運網絡,都完整地展現在觀眾面前,再配以文字闡釋和視頻播放,展現其本體的原貌。

3D打印的凝德堂正廳、不同樣式軒架、惠和堂書樓格柵門窗和闌干造景模型

不同尺度、不同形式下的陸巷惠和堂中路剖面

數字模型還可進一步突破空間與時間的限制,將不同地區、不同時代的建筑放在一起進行比較。在吳縣,目前尚有明代住宅114幢,清代住宅200幢,分布于東山、西山風景區內。明清時期,東山和西山居民的職業、地位、文化均有不同,因此兩地明清住宅呈現出了不同的風格與特色。展覽將東山與西山的住宅模型并置展示,并輔之以兩地地形圖、村落分布圖,讓觀眾一覽吳縣“村村皆不同”的面貌。

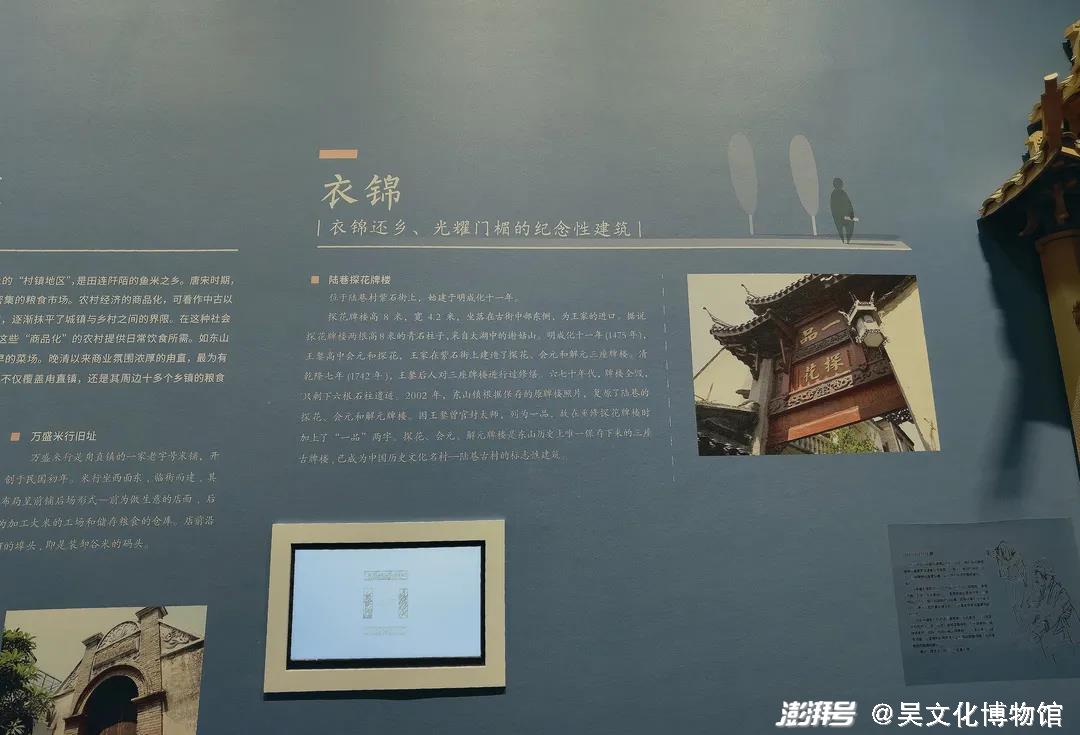

吳縣的建筑是社區的有機組成部分。數字模型能夠將發生在社區中的時間流逝、草木枯榮、季節變化、人員往來、舟車流動這些歷時性元素集于一處,讓觀眾獲得動態的體驗。人們在城鎮、村落中的生產生活,讓交通設施、店鋪、廟宇、祠堂充滿生機。為了展現一個富有活力的吳縣社區,展覽以人的活動為線索,將一個個建筑模型串連起來,如衣錦還鄉、光耀門楣的紀念性建筑陸巷探花牌樓,買米買菜的菜場、米行,用于汲水的井亭,打更的更樓等等。不僅如此,展覽還嵌入了影像和聲音資料,動態展示這些活動與建筑和環境的關系。

人們在社區中圍繞不同建筑開展活動

這些優勢讓策展團隊看到文物數字化記錄在保存信息、檔案備份以外的應用前景。在面向公眾的展覽中,策展團隊多樣化地利用數字化信息,搭建起與公眾溝通的橋梁,將專業的學術研究成果展現給觀眾,引發公眾對文化遺產的關注與保護。

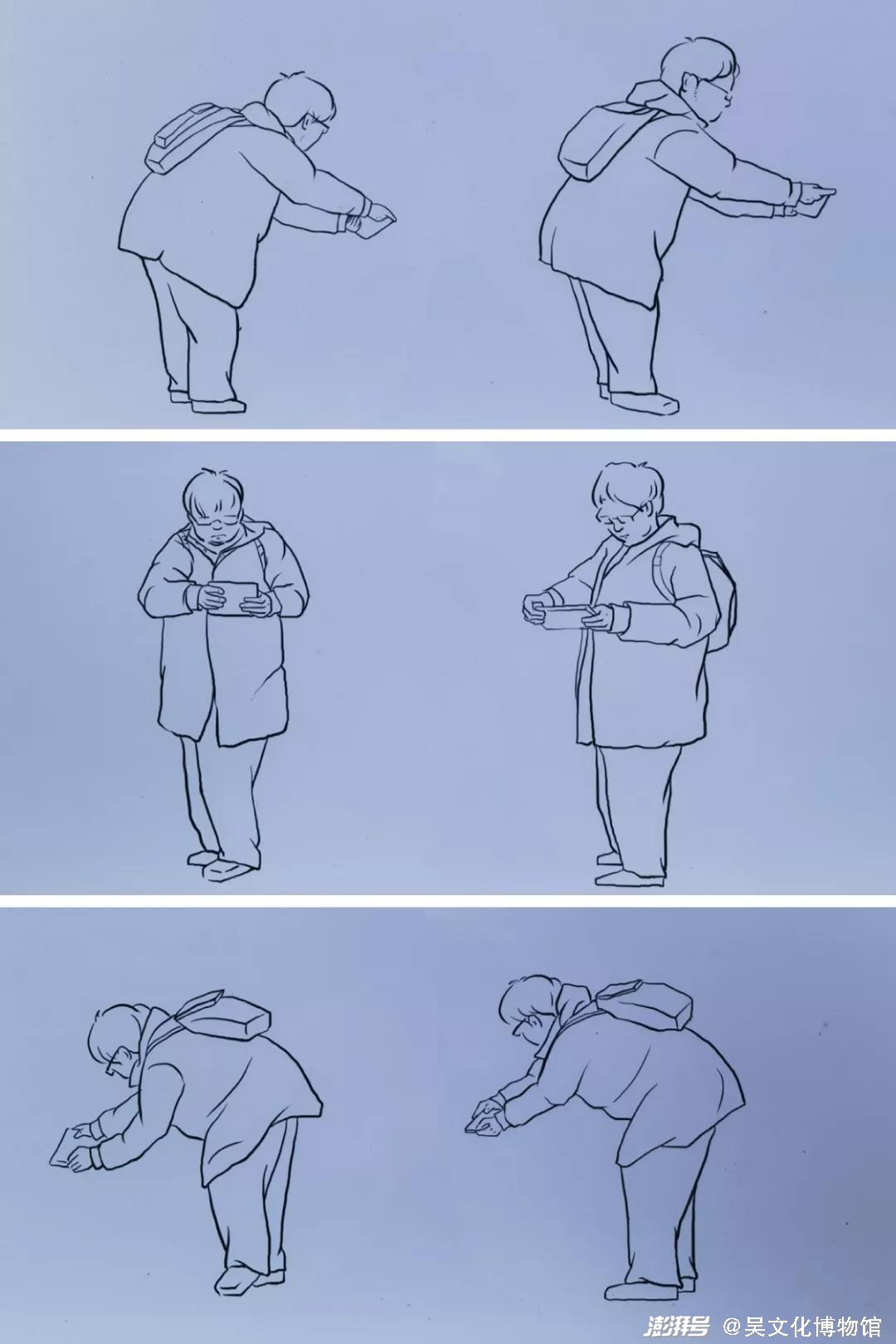

實際上,吳文化博物館從數據采集工作開始,便包含著邀請公眾參與的目的。從文物信息存檔,到文物環境信息的保存分析、進而對文物進行預防性保護,數字技術在文保專業領域的重要作用已無需多言,但專業人員的短缺使得眾多不可移動文物得不到及時的保護與記錄。更重要的是,文化遺產是全體人民的財富,每一個生活其中的人都有權利去了解它們,更有責任去保護它們。為了盡可能打破文物保護的專業壁壘,讓更多市民參與進來,數據采集小組在專業設備之外,廣泛使用了IPhone、IPad等民用設備來進行文物的掃描、記錄、打印與展示。此次,數據采集小組使用的是iPad自帶的lidar傳感器、AR工具,配合專業軟件,現場手持掃描、自動生成三維模型。從掃描到測繪到打印準備,完全在iPad上實地當場完成、當場確認、即時生成平立剖圖和三維打印數據。

展示數據采集小組用iPad進行三維掃描的漫畫

策展團隊還在展覽中將這些設備與技術展示出來,告訴觀眾其實每個人都能參與到文物保護的工作中來。據王可達介紹,博物館在文物調查與數據采集工作的基礎上,將建立向公眾與學者開放的數據庫。鼓勵公眾拿起智能設備,記錄身邊的文物,將使數據庫更加充實。不過,數據的完全開放也存在著文物安全方面的風險,而大量非專業人士參與的數據采集工作,也可能會帶來數據質量低等問題。王可達認為,隨著技術和法制的進步,這些問題都能得到更好的預警或解決,他也希望學界能懷著更加開放的心態,將研究資料和成果與社會共享。

03

“專業而親近的闡釋”是什么樣?

縱觀整個展覽,學術性與專業性是展覽給人最深刻的印象,但普通觀眾卻并未被拒之千里,正如吳文化博物館館長陳曾路所說,“博物館不能怕專業,專業與親近公眾并不矛盾”。的確,當博物館將專業知識掰開了、揉碎了展示在公眾面前,其高深的“外衣”便會自然褪下。而實現這一目標的,便是清晰而平易近人的展覽邏輯與內容闡釋。

展覽主體由4個部分組成:“自得:我的廳堂”“自適:我的宅院”“自如:我的社區”“自在:我的吳縣”。從廳堂到宅院,從社區到吳縣,由小及大的敘事邏輯清晰明了。從題目中可以看出,“我”的視角貫穿始終,強調著展覽對于建筑中生活的人的關注。即使在解剖建筑的每一個細節的時候,展覽也盡可能將人的活動與情感通過文字和插圖的方式嵌入其中。

當觀眾走進第一展廳,穿過投影在幕布上的磚雕門樓,不禁“回望”的時候,便已經體驗了磚雕門樓在吳縣建筑中代表的文化性格:磚雕門樓撰有文字、鐫刻的一面往往在宅院一側,并不為外人輕易看見,僅有受邀訪客進入并回身抬頭一望才得以見到。展牌上“回望”二字,用一個動作便點出了磚雕門樓的特色及其所體現的吳人的內斂性格。

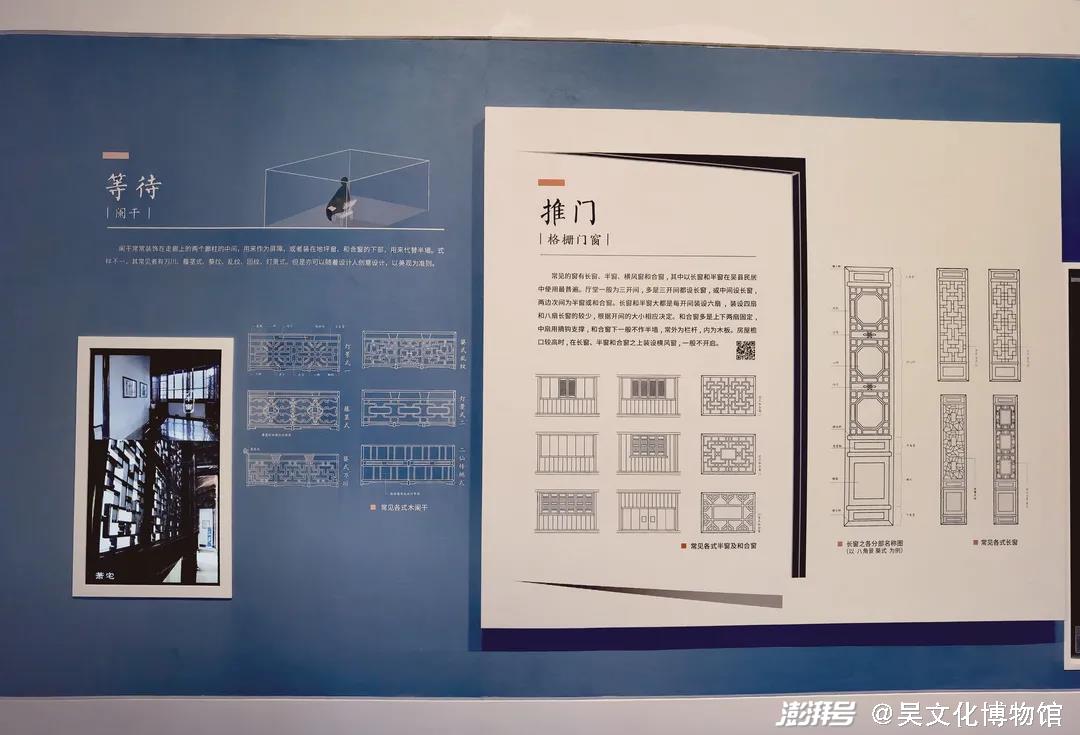

小標題為“回望”的磚雕門樓展示

這樣的細節在展覽中隨處可見:闌干旁的“等待”、格柵門窗處的“推門”、軒架下的“徘徊”、廊橋上的“偶遇”······建筑、街道、社區的每一個角落都有人的活動與情感。一開始,觀眾可能有些摸不著頭腦,但跟隨展線一點點深入,逐漸適應這一風格后,便開始體會到了觀展的樂趣:在努力看懂每一個專業名詞的同時,感受著不同層次的體驗。

闌干旁的“等待”,格柵門窗處的“推門”

軒轅宮正殿模型及吳縣居民手工業、宗教信仰相關活動的組合展示

除了盡可能地用展品、圖片、文字、視頻將吳縣的建筑、院落和村鎮布局講清楚,展覽還設置了幾處互動設施,讓觀眾動態了解吳縣建筑。除了小游戲等數字互動裝著,最令人印象深刻的莫過于展覽第二部分對“天井”這一建筑結構的展示。展臺設置于博物館建筑的天井前,與展示對象相呼應。

對“天井”的展示

承擔排水、通風等功能的天井,其深度尤為重要。深度適宜的時候,天井能夠起到節省用地,利于采光、通風,同時避免夏季陽光直射的作用;若深度較大,則夏季陽光照射范圍大,室內溫度高,或與建筑整體不協調,使得房屋布局散亂,天井功能性極低。天井展品為3D打印模型,分成了可以活動的兩部分,將兩部分合并,便是天井深度最適宜的情況,而向下拉動,天井深度便會加大,配合斜上方模擬太陽的燈光,觀眾可清楚地看到天井深度對于庭院居住環境的影響。

天井深度對于庭院居住環境的影響

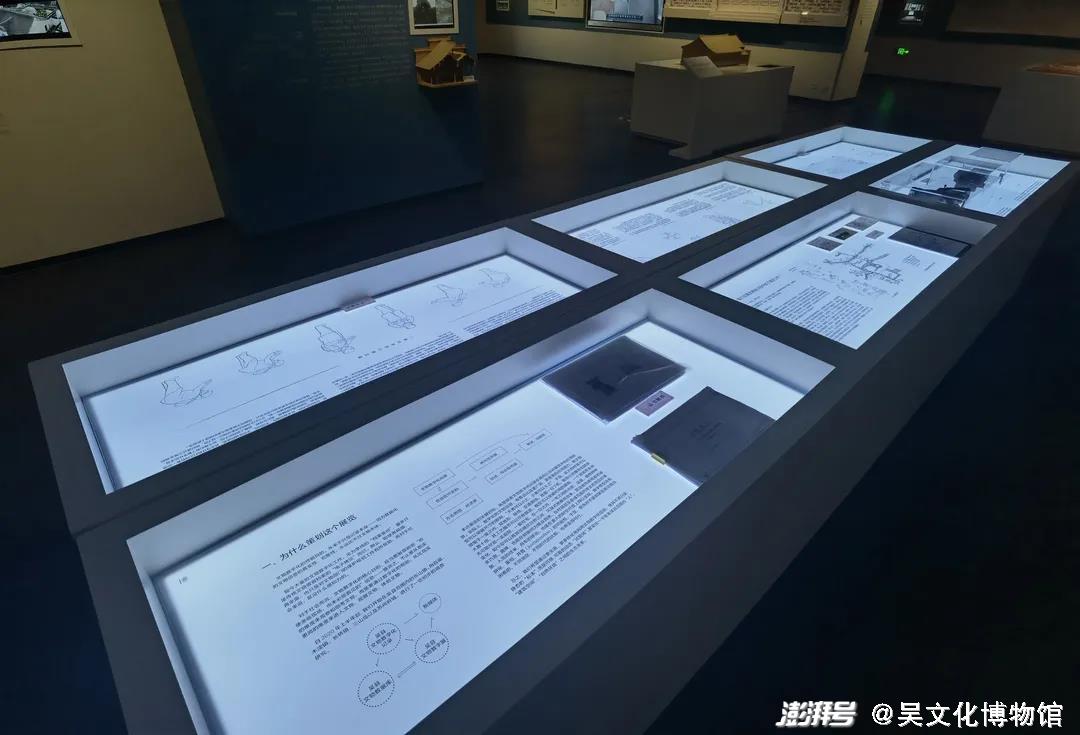

此外,策展團隊將其所做的數字化工作、所用設備、展覽大綱、工作日志等等素材都在展覽起始處用顯眼的展臺展示給觀眾,還直截了當地告訴觀眾展覽的目的、數字化信息的優勢,一五一十地將專業知識講給觀眾聽。

展示展覽背后工作的展臺

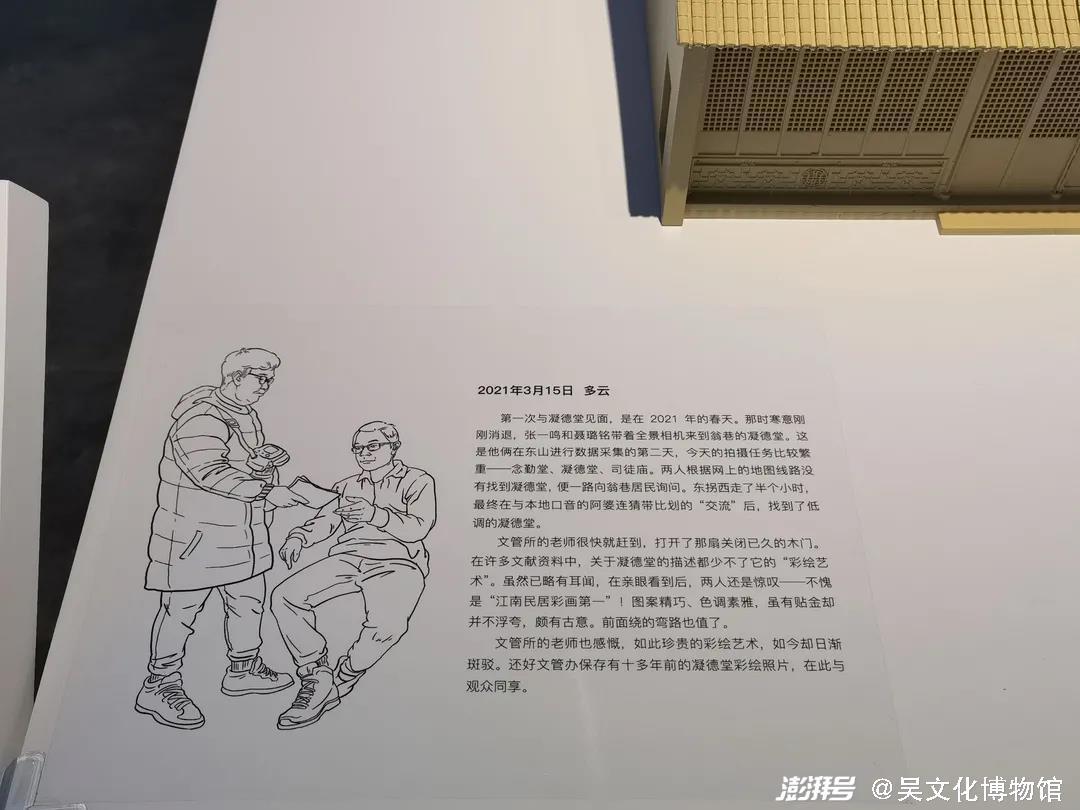

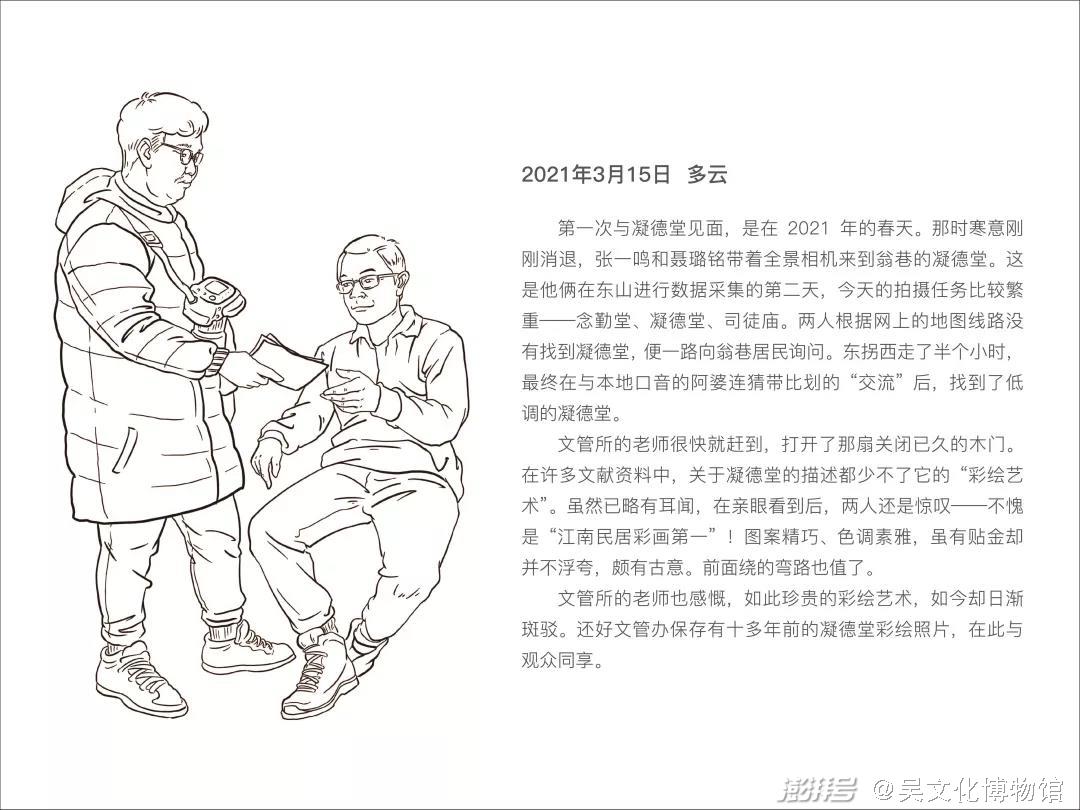

不僅如此,這些信息還以不同方式貫穿始終,其中尤以配有數據小組插畫的工作日志最引人注目。日志中記錄著工作人員走遍每一處建筑的日期、天氣、工作方法與收獲,更記錄了他們的心情與所見所感,其中有圍繞不同建筑的感受與思考,有身處當地社區時的有趣經歷,也有當地居民的所言所行。這些記錄間接地將社區的聲音融入展覽,對于展示對象的闡釋具有獨特的意義。即便是一些看似無關的記錄,對觀眾而言也是充滿趣味的調劑。

數據采集小組拍攝凝德堂時的工作日志

正如在展示“廊橋”這一結構時,與木瀆廊橋的3D打印展品一同展出的除了文字介紹,還有廊橋的兩張照片,一張為其外部形態及周圍環境,另一張則是光影斑駁的廊橋內部,正是工作日志中描述的、經歷波折終于偶遇廊橋時的情景,踏足廊橋竟有“一步跨進油畫中”的感覺。廊橋橫跨小河,連接著河兩岸的小街與建筑。“偶遇”,正是展覽為廊橋賦予的意義,這是與廊橋的偶遇,又是對廊橋本身的注解。

在木瀆廊橋上的偶遇

04

結語:技術不是點綴,專業與親近并不矛盾

兩萬余字的展覽文字、每一個建筑構件的復雜名稱,讓人看到策展團隊對吳縣文物深入的研究。面對公眾,策展團隊并未“替公眾做選擇”,而是帶著對觀眾的尊重,用與其息息相關的敘事角度與闡釋方式,讓專業與學術不再高深而神秘,用展覽表達文化遺產背后的情感與關懷,真正架起與公眾溝通的橋梁。在這里,數字技術也不再是展廳內錦上添花的點綴,而是研究與展示的實用工具。“未來,我們還會有二期、三期,”陳曾路說,“依然圍繞吳縣、太湖,用新的技術將江南的文脈傳承下去。”

原作者:密斯豆

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司