- +1

訪談︱史語所所長黃進興:為什么說孔廟是儒教的圣域

2016年9月,應北京大學人文社會科學研究院的邀請,臺灣“中研院”院士、副院長、歷史語言研究所所長黃進興到訪北大;其間,接受了北京大學高等人文研究院陸胤的訪談,談及自己的求學經歷、研究理路,及政教文史之間的關系。旁人看起來,黃進興“年輕的時候是西方理論觀念的急先鋒,走在最前沿的,現在怎么在批判西方的理論?”他說并非如此,對待西方文化,不可一味排斥,但也不能東施效顰,學些西方所謂文化跟哲學的皮毛;應以持平的心態領略中西文化優點,也看到各自缺點。在孔廟研究之外,黃進興近年著力研究清末民初道德意識的轉化:“究竟我的心態跟現代的美國人比較近,還是跟三百年前的顧炎武比較近?我常常在想這個問題。”

2016年11月11日《文匯學人》刊發了此次訪談的后半部分內容,題為《臺灣“中研院”院士、史語所所長黃進興:我們不能永遠亦步亦趨》,因篇幅所限,刊出時有所刪節。澎湃新聞此次發布的是未刪節版,標題、小標題系編者所擬。

孔廟研究是“一條大魚”

陸胤:我想請您談談孔廟研究。您在臺北孔廟“約會”的故事,已經成為學術界流傳的佳話。然而,除了個人際遇的偶然因素,您從圍繞“觀念”的傳統思想史研究,轉入注重制度儀式和祀典空間,甚至帶有“人類學面向”的孔廟研究,是否也有一條“內在理路”可循?這方面轉變的契機為何?

黃進興:那是一個意外。所以我對方法論不太迷信,我找到孔廟(的題目),完全是一個偶然。后來我慢慢自己做,但剛開始的時候,坦白講,中文系跟歷史系的老先生都不支持。包括到大陸來,碰到一些名學者,他們就說你研究的這個是“臭老九”,是“封建迷信”,你一個年輕學者,不要把時間浪費在上面。所以兩岸學者都不是太鼓勵。

直到后來碰到一個人,對我比較鼓勵,就是張光直先生。我跟他講,自己學問遇到了一個瓶頸,再上去要花很大的力量,所以我想做孔廟。

我還記得那是一個晚上,在“中研院”,那時候他當副院長,我們兩個在一起笑談人生。他說:“聽你這樣講,我直覺地感到,你看到了一條大魚,你要補網把它撈起來,這是一個非常重要的議題。”當時我自己只是有興趣而已,不知道這個題目可以解決多少問題。當然現在不同了,像我下個禮拜要去清華大學講演,說反思儒教研究,其實是反思我自己。現在我當然會講得冠冕堂皇,套上理論、很多的學術,事實上不是那回事,那是事后重建的邏輯。在當時,我的這個發現過程其實有很多非理性的因素,我就是對它有興趣。你問我為什么要研究這個?坦白憑良心講,我真的不知道,但冥冥中孔廟這個議題就是你來研究吧,好像孔子一直在叫:研究這個。——也不要講得太神秘,就是一直吸引我,我要一探究竟,所以我就一直做下去。

后來當然有一些初步的結論慢慢出來。有一個洋教授問我:“進興我問你一個問題,是孔廟本身就非常地重要,還是因為你研究它才變成很重要?”他問我這個問題,我也呆了,我說它應該本身就是很重要吧,只是沒有人去注意這個問題。后來我才發現,今天來看,我做的只是很基礎的工作。很多年輕人都做得比我有深度,寬廣得多。孔廟的研究,現在當然還談不上是顯學,但絕對是方興未艾。很多人把稿子、消息寄給我評審,我大概會看得到全世界孔廟研究的動態,包括法國、日本、美國,大陸這邊。所以我常常會審很多的有關孔廟的議題,這批資料讓我了解傳統中國的很多政治、文化、學術,還包括經濟的內容。孔府檔案里面有很多地方,把當時吃了哪些食物、花了哪些錢,明清以來孔廟跟政治和社會的關系,都記載了下來。孔家一直是明代以來很難管,讓地方官員很頭痛的一個家族。有時候孔家又要做點“生意”,常常要求到朝廷去覲謁。他們當然要帶一些地方土產,皇帝就要有所回報,假設我們用金錢來換算,你帶來了一千兩白銀價值的物財,皇帝不能說我給你五百兩,皇帝是回給你五千兩。所以孔家常常要來看皇帝,皇帝就說,可以免了,以后再來,因為來的話,皇帝總是要表示,我高高在上的皇帝,出手不能很小氣的。像這樣,你可以看到很多趣聞。但學問上,一般我們研究儒家哲學、儒家思想,不太看到這些事實,這些事實跟我們今天坊間所寫的中國哲學史、思想史是有落差的,就是有不協調的地方,也不能說完全不一樣。

這些政治因素背后,也是儒生在運作。我最近審了一篇文章,覺得很好,他講地方的一個讀書人怎么從祀孔廟。作者抓到要訣,講一個人的從祀,地方上要動用多大力量。比如說水利建設,就要突出這個人的貢獻,還有地方治理,還有他書籍的整理、年譜的編定,從地方官到朝廷京官的關系怎么運作。寫得好極了!他用了很多地方志、大家看不見的資料,把歷史的真實感跟具體感做出來。所以我就極力推薦。在我當初所做的只是一個中心觀點,一個骨架而已,現在一些人就把這個肉填上去了。從祀孔廟的有一百多個人,還有那些罷廢下來的人不算,還有一些中間被提議而沒有進入。你看清代有很多人被提,但是后來沒能進入,這是很可貴的材料。為什么進不了?地方為什么提這些人?好幾個人,我覺得道理上應該進去,但還是沒能進去,就飲恨終身了。又如在清代的時候,荀子已經越來越重要,讓荀子進入孔廟的呼聲已經很高了,但最終還是沒辦法,沒能進去。所以我自己寫一篇《孔廟的缺席者:荀子從祀考》。我有一次無聊打電話到余英時先生,問:“老師你覺得荀子怎么樣?”他說荀子當然非常了不起,漢代荀子還比孟子重要。今日我們常常說孔孟,其實孟子還是一千兩百年后才進孔廟。我說:“你就寫一篇文章呼吁把荀子從祀孔廟。”余先生說:“現代學術哪有人這樣做?你要做你去做,我才不要管這個事情。”——被他訓了一頓,很迂的事情。

陸胤:您前面提到史華慈教授最后的贈言,希望您把中西學問融會貫通一處。您關于孔廟的研究,我感覺還是體現了一些西學的視野。

黃進興:多少有一點,但是我研究孔廟,我老師沒看到,他已經沒辦法知道我后面做的東西。

儒學是哲學,還是宗教?

陸胤:不同于清末民初以來將儒教“去宗教化”的思路,您的研究似乎揭示了另外一種更寬泛的“宗教”定義,讓人想起韋伯(Max Weber)的比較宗教學研究。那么,在世界諸宗教文明的比較視野下,您如何定位“儒教”的特點和位置?儒家從什么意義上可以成其為“教”?

黃進興:清末民初那一代知識分子,剛好遭遇基督教大規模進來。事實上“宗教”這個問題很復雜,那時候基督教在中國的呈現,已經是以私人宗教的方式。而基督教在兩千年來,不完全是這樣,當初也曾經有過國教的階段。但當時這種基督教是啟蒙運動以后改造下來的,所以清末中國的知識分子和民間百姓,從廣東、上海,到山西,他們所接觸的基督教已經都是私人宗教,就是為了個人的祈福——生老病死,財源廣進,科考高中這種事情。這種私人宗教,跟傳統儒教所扮演的角色不同,你不能到孔廟說保佑我考試高中。孔子說言義不言利,你談的不能是自己的私利,應該都是集體、國家的事情——國泰民安,文運昌隆,所以事實上它是一個國家公共儀式的地方,它是一個公共宗教。所以這就解釋為什么孔廟之外有文昌、梓潼、魁星,為什么讀書人一科舉,就要跑到這些庇護個人考運、學運的地方,而不是要到孔廟去。當然,傳統讀書人小的時候,常常會刻一個三寸的孔子像放在那里,你讀的都是跟他有關的經典,不管是著述還是后來整理出來的東西。但是真正祈求對你私人命運的保佑,并不是在孔廟,而是在文昌、魁星這些地方,所以是另外有一個私人的領域。

清末以來的知識分子所謂的“宗教”,是拿當時的基督教范式當標準,以這個標準來講,他就說儒教不是宗教。而且后來“宗教”已經變成一個貶義的名詞,跟康有為那時候不一樣,康有為那時候以為西方之所以富強是因為基督教,但是很快一二十年的轉移,整個西方也好,中國也好,宗教成了一個貶義詞。你看羅素(Bertrand Russell, 1872-1970)來中國講學,基本上是一個不可知論者,還有些人是無神論者,尤其是受馬克思主義影響的知識分子更認為宗教跟迷信等同,是一個要祛除的對象。從名詞的變化也可以看出來,在傳統社會一般講“儒教”,進入五四以后,“儒教”的說法就少了。只有在日本到現在還常常叫“儒教”,所以日本人就覺得奇怪:中國人為什么稱儒家為“儒學”,而不叫“儒教”。

我們認為只要扯上“教”字就是一個貶義的名詞,所以今天這個儒家和儒教,已經完全被知識化,變成一個知識。包括現在的“新儒家”,也很少把它當作一個信仰,當作是宗教信仰更是他們所不屑的。“新儒家”其實是模仿西方哲學的樣式,講得非常精微。而傳統儒家的看家本領,成德的要方,修身的面向,就被擠壓到很少。我也受西方哲學家哈多(Pierre Hadot, 1922-2010)的影響,我有一篇文章,叫《再現傳統中國的思想》,登在《文匯學人》2014年的某一期上(按:見2014年10月31日《文匯報》)。我就講中國近代哲學的方向,到底是不是一個正確的方向?要走向一個論述化、命題化的哲學,這個是不是未來中國哲學發展的康莊大道?

你把老祖宗擅長的東西丟了,所以現在有些學人會感覺到,不要把儒家思想哲學化。另一方面,你心里隱隱會覺到,要是把儒家思想哲學化的話,那個精彩跟復雜度,還是比不上近代西方的哲學。為什么教中國哲學的人,即使到現在的西方,也很難進入哲學系,都是在東亞系跟宗教系?這就是西方知識成見對我們的定位。這是西方的認識,他們覺得儒家就是講了一個信仰的斷言,談不上論證,但是我們都很不服氣,你歧視我們,我們為什么不是哲學?

我們一定要說自己是哲學。這也是很奇怪的一個現象。但是我覺得,中國文化到現在應該有自信站起來。我這個態度,現在常常被人家說是“反動分子”,他們說你年輕的時候是西方理論觀念的急先鋒,走在最前沿的,現在怎么在批判西方的理論?我說不是,在中國,比如唐朝,也是到一定的時候,過個一兩百年,甚至幾百年,才有自信,慢慢到宋明理學,才開始對佛學有一個回應。我們不能永遠亦步亦趨。跟著西方最新思潮,這是對的,我們不是要排外。但是現在也到了一個時候,要平心靜氣下來,理性地思考我們的傳統文化到底有哪些缺點? 哪些優勢? 而不是一味地排斥它,或者東施效顰,學些西方所謂文化跟哲學的皮毛。這一點是我自己幾十年來接觸西方文化,最終的思考。我自己非常欣賞西方文化,我有時間還是讀讀“蝌蚪文”洋書啊,但是我現在的心態就比較持平,我領略他們的優點長處在哪里,但是另一方面,我不會因為這樣就忽視傳統文化的一些好的地方。不是說對方好了,就必須要用他們的好來說中國的壞,這個態度我是不贊成的。

什么是儒家文化的真正特色?

陸胤:在您有關孔廟祀典的研究當中,指出一般老百姓對于孔子是“尊而不親”,孔廟作為“圣域”,不是所有人都能涉足;像您剛才所說的,在孔子之外,有文昌、魁星等民間崇拜,儒教主要是一種國家祀典和士大夫信仰。然而近年來,中國大陸“國學熱”漸起,儒教重新獲得關注,甚至有成為一種全民運動的勢頭,您如何看待這一現象?

黃進興:我想大陸有一個特別的情況,因為兩岸分隔六十年,要談這個問題,就不能一桿子把兩個打在一起。我自己也在觀察這些現象,國學熱,還有更早的“文化熱”。大家現在覺得說,中國好不容易經過了近百年的屈辱,可以站起來,總是要找一些自我認同,尤其在文化上面。在文化認同方面,最容易找到的,就是以儒學為代表的國學,國學當然遠超過儒家的范圍,詩詞、元曲、藝術、繪畫,這些都是國學,不是儒學可以局限的。

從這個背景來理解,可以知道我們除了要在物質、經濟方面趕上西方,更希望在精神跟文化方面可以與西方有所抗衡,這樣來講,(國學熱)并不錯。但是這種東西最怕跟其他目的發生干系。我覺得應該是要制造一個氛圍,鼓勵大家對傳統文化進行了解和欣賞,但是不要人為地去主導它,主導它的話,最直接的問題,就是對知識分子會有一個反作用。經過清末,尤其五四運動的洗禮,有多少人從內心真正地由衷地感佩孔子之教?但你敢說孔子學術是不對?這個大家都講不出來。有一個漢學家去世了很久,叫作列文森(Joseph R. Levenson, 1920-1969),他的一些話我覺得還是有些的道理。他說,中國現代的知識分子,在理智上對中國傳統文化是疏離的,但在感情上還是一種不可言喻的依附。你說作為一個中華文化孕育出來的人,要全盤地去否定傳統文化,我想在感情上是困難的。但是在理智上,你又說不出來它真的是在哪里,尤其在跟外來文化比較,你說它有多大的了不起?以前的一些人,像梁啟超他們講,墨子還是很了不起的,但是你看他們說墨子了不起在哪里,都是用西方的標準判據,像邏輯學之類的來講;也有些人說,孟子非常了不起,使得我們有民本主義,再繼續發展,也許會有民主主義出來,但是他的價值判據,事實上還是西方的民主,不是來自中華文化的內在價值(intrinsic values)。

現在新儒家很喜歡講“天人合一”是儒家文化或者中國文化的特色,道家也講天人合一。但是在講這句話的時候,要非常地小心。因為你從人類學來講,非洲絕大部分的部落都是“天人合一”,即使美國的印第安部落,也會講“天人合一”。我講得很籠統,意思就像艾默生說要跟大自然在一起。你要是用“天人合一”來講的話,真的能凸顯儒家或者道家的學說嗎?這里面當然要進一步地分析了,雖然說“天人合一”,跟非洲的某個部落的天人合一如何地不同,再深入地講,細講,恐怕還可以看出不一樣的地方。但是你若只用一個籠統的觀念,講這是中華文化的一個特色,就不太夠。所謂特色就是獨特的地方(uniqueness)。這個必須要很謹慎,尤其是做跨文化比較的話,你要知道其他文化真正的情況,而不是籠統,不是概化(sweeping generalization)。這一點,我覺得業師史華慈教授給我很大的警示,他常常講,學者很喜歡說西方文化怎么樣,中國文化怎么樣。這個要非常地小心,西方文化是幾千年,你在講哪里的西方文化,哪一個時段的西方文化?中國文化也是幾千年,領域這么大,你拿出一個人或一種學問,說就可以代表亙古以來的中國文化,這種觀念叫作整體觀點(holistic view),這個是非常危險的。這方面,我受益于史華慈老師,他一直跟我耳提面命。所以當人家在講概化斷言的時候,我總是非常警惕。我們中國文化怎么樣,西方文化怎么樣,這種東西都要非常地注意,仔細分析起來都經不起考驗。到底你真正對西方文化了解有多少?你了解的西方文化哪一部分?藝術嗎?哲學嗎?是文學的哪一部分?西方文學有幾千年,你在講什么東西?

孔廟在傳統中國的地位

陸胤:您關于孔廟制度的研究,揭示了“政統”和“道統”之間的升降。關于傳統政治實踐當中“政教二元體系”的起源和內在張力,前輩學者從不同角度作過梳理。您如何理解二者之間的關系?或者說,從“人類學的面向”,通過考述孔廟制度的變遷,能為我們觀察政教、道勢、德位等二元關系的內涵,提供哪些新的角度?

黃進興:對,我的前輩的學者都講過很多。我的做法是把這些“道統”、“治統”——當然談起來都是恍兮惚兮,概念上當然可以做一些分梳——用一個更具體的辦法,把它們投射到一個有形的制度。這個有形的制度就是孔廟,因為孔廟這個制度綿延了兩千多年之久。把一個抽象恍兮惚兮的概念,投射在一個有形的制度,就像一個溫度計一樣,它的變化就可以落實,而不是只有概念上的議論。我就是利用這個技巧,利用了一個有形的祭祀制度,從這里來觀察,不然就變成口說無憑。我們現在談的(道統),往往成為現代人所謂“公共知識分子”的投射,但它在傳統上的表現,是要在制度上才能看得有血有肉,而且更具體生動。

比如明代的“大禮議”,以前我就很感慨:過去很多中文系的老先生就把這個事件當作禮制來談。但禮制是想象的傳統,(爭論的時候)大家都是利用《儀禮》《禮記》這些材料,在禮制里面找根據,這樣每一家都可以找到根據。所以(同理),我要來討論儒家或“儒教”說到底是不是宗教這個問題,(就要知道)基本上它不是一個理論的問題,也不是一個哲學的問題,而是一個歷史的問題。當我們在談這個問題的時候,要問當時的儒家儒學是在哪一個階段?你現在跳過時空,以19世紀末20世紀初來談儒家或者儒學,它當然不是一個宗教,它已經被解體了,被去宗教化。

你也提到“人類學的面向”,人類學的面向是什么?是一個信仰者的觀點。所以從他們所留下的文字,比如說祭先師文、祭先圣文,你就會看得出來,究竟是怎么回事。例如講在《儒教的圣域》(香港:三聯書店,2015年12月版)這本書里,我就用到一些新發現的材料。例如說我以前就看到朱熹還有其他的文人,只要他有科考,做過地方官,他就留下這樣一類文字,叫作祭先師文、告先圣文……等等。這種文章第一不精彩,又很短,常常一頁而已,甚至有時候三四行字。事實上,你會看到朱熹也寫了“辭先圣文”,就是地方官卸任的時候,要告訴孔老夫子,我要離開這個地方了。我那時候覺得,為什么有這些文章?首先文采也不高明,看起來又是有一個定式。后來我又找到元朝、金朝的材料,還有律令。不管文人的文集里面,還是律令里面,地方官視事之前,都先要晉謁孔廟,地方上的孔廟。我就覺得好奇,這兩個都是異族,就是所謂的“夷狄之主”,為什么會規定這樣的制度?勢必在之前的時代早就有了。

后來我有一次去上海復旦大學演講,我就拋出了這個議題。有一位復旦大學的朱溢博士,隔了一年多,突然發一個郵件,說老師你要找的東西我找到了,在北宋文彥博的集子里面,替你找到一個東西。文彥博要到一個地方就任,不知道應該進行哪些祭拜和官方儀式,他的師爺就幫他找,找以前的圖經——不僅有圖,而且告訴你應該做什么,治理這個地方你要有一個根據,哪些廟在哪里,哪些神祇要祭祀。里面記載有一條,必須要晉謁孔廟。你想讀書人都在搞科舉,怎么知道做地方官的辦法?而圖經里面就有規定。到南宋,律令里面就有了相關規定,有了北宋的這一條材料,我就好找了,所以就找到很多。我想這個材料太可愛了,對了解地方行政很關鍵,所以我非把它寫出來不行。后來我越看越多,又找到明清。看《明史》,為什么朱元璋登大統的第一年,就要派人到曲阜去告訴孔老夫子?朱元璋這個人,本來是非常鄙視儒生的,我想這個一定不是他開始的制度。結果我找到元朝的皇帝,就已經規定,凡是繼承皇位的人,一定要去祭告孔廟。所以你看,都是從異族王朝開始的。現在我們到孔廟,文武官員要下馬、車,這是金朝皇帝的規定。反而是外來的人,對中國原來的文化特別敏感。蒙古人剛進來的時候,都是擄掠燒殺,孔廟被燒掉;等到蒙古人要治理中國的時候,他就發現,不行,沒有儒教這個東西沒辦法做有效的治理,所以就開始修孔廟。

最厲害還是滿洲人,他們更敏感,把孔廟的祭典加到無以復加,所以你看康熙、雍正、乾隆。雍正可能是有點心不甘情不愿,他是要追隨康熙。但乾隆你看,我的統計,事實上晉謁曲阜孔廟,不算京師的孔廟,乾隆占了九次。本來一次就夠了,交待交待就夠了,他為什么要九次?這個就牽涉到很復雜的因素。

以前出兵或者打勝仗回來,都要告宗廟、告武廟。你看到最后,看清代康雍乾三朝,他們要干什么?他要告太學,而且遣官要告曲阜孔廟,這些都在這里舉行。所以孔廟的象征是擴大了。原來是很單純的,一個人開始讀書,行個禮就結束了,到唐朝以后,越來越復雜,就是“釋褐禮”。讀書人要改變身份的時候,比如說考上進士,要把平常老百姓的衣服換下來,換上官服。這個動作是在孔廟進行的:我考上進士,今天開始我是官方一分子,不是民間老百姓了。到明清,因為舉人的關系,就變成在地方孔廟舉行這個禮。

還有一個例子,叫哭廟。我們讀書人受了地方官的欺負,就去哭廟,在明清以來的東南地區是相當盛行的。只要有這樣一個舉動,地方官就沒辦法私了,就吃不了兜著走。對讀書人來講,我沒有錢,沒有權,沒有勢力,但我做哭廟這個舉動的話,官員就有麻煩,朝廷就要派欽差大臣,查究竟是怎么一回事。所以地方孔廟已經變成保護士人的一個精神堡壘,我就哭給孔老夫子聽,我受到冤屈,我受到壓力,這是一個抗議的舉動。所以你越了解它,越知道孔廟在傳統社會所扮演的角色。

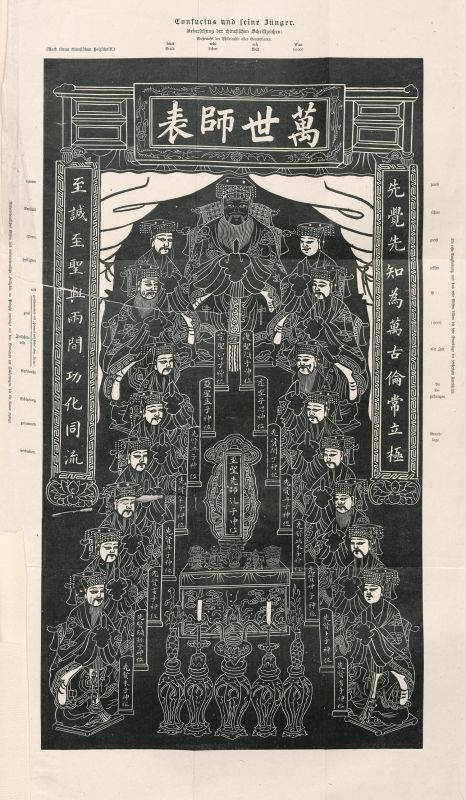

不但讀書人,對統治者也是如此。康熙帝寫了“萬世師表”,孔廟要掛上去,就要照那個方式,找最好的木頭,趕快來臨摹,知道這個東西要怎么刻上去。在這個過程當中,就可以透過中央來控制地方。這些御賜的匾額,當然在太平天國、“文革”等運動中被破壞掉很多,唯一殘存的實物,就在臺南孔廟。

我的書里提到過,孔繼汾作《孔氏家儀》,被族人告到皇帝去,兩千年來那個“家儀”變化很大,他要整理整理,結果跟族人不合,就被告了。朝廷馬上深加追究起來,幸虧他死了,從墳墓把他挖出來,鞭尸,九條大鏈捆一捆,再放回去。幸虧他死了,要是沒有死,那還得了?你看朝廷就講,這個不是你孔家一人的事,這是國家大典,不是你可以師心自用、一家自主的東西,它完全都已經官方化了。

到了民國初年,我舉的例子是劉大櫆(夢醒子),在山西。你看他最可笑,他留下了日記,寫到民國二年,還說“人生至死,沒有吃一塊冷豬肉”,非常遺憾。都“夢醒”了,已經到民國了,還擺不脫那個。從中可以慢慢看到比較生動、真實的傳統社會。《儒林外史》不用說了,這些東西都可以反映傳統讀書人的心態。不是道德的善惡,而是人生的百態,《儒林外史》有一個章節也談到孔廟。

陸胤:我注意到您近幾年的研究,漸漸轉向“清末民初的道德意識”這個新領域,并在中華書局出版了《從理學到倫理學》一書。我拜讀此書的感受是,您似乎并未采取時下流行的學科史或知識轉型研究的路數,而是更強調“意識”和“思維結構”的轉化。比如您分辨從宋儒貶低“有心為善”到現代學者注重“有意識的向善”的變化,給我留下了深刻印象。您能否簡單描述一下這種道德意識轉化的趨勢?

黃進興:坦白講,這個題目跟孔廟是差不多同一個時候開始的。只是人的精力有限,我一定要處理孔廟的研究到一個階段,才回過頭來做。其實我二十幾年前就想寫這個。就像我在序言所講,我到美國去的時候,就問自己:究竟我的心態跟現代的美國人比較近,還是跟三百年前的顧炎武比較近?我常常在想這個問題。當然我覺得,在某些現代中國人來講,包括現在的大陸學者來講,很多思維方式,恐怕都比較接近所謂近代西方的一些新的想法。你要講衣食住行,你看我們兩個穿的,哪一點是傳統中國?都沒有了。但是你要講精神價值的話,就難以說清楚,講明白。

試舉我媽媽的例子,我媽媽九十歲過世,她文化水平不是很高,只讀到小學畢業。他們那一代很難的,女的能夠小學畢業,在臺灣就很不容易了。我寫到她有一次生病的時候,長期臥床,要吃藥,吃藥很辛苦,她不愿意吃。我說你一定要吃,醫生說的,就要強迫她吃。她就說:“我有‘人權’,我可以不吃。”她一講這話,把我嚇一跳,她這么老的人,怎么會用“人權”這兩個字來駁斥我。可見“人權”這兩個字,已經深入到華人心靈的底層。她不會說兒子因為你要孝順,所以你不能這樣。她用“人權”二字來罵我說,我有人權我可以不吃。所以那時候我就感覺到,這個不是只有知識分子說說而已,一個這么老的人,九十歲的人,沒讀什么洛克(John Locke, 1632-1704)的《人權論》什么的,還是很直覺地受這種影響。(這些新概念)已經深入到大眾文化的語匯去。就像有一次我在香港坐計程車,一個師傅就說,我們現在處于“后現代”的時代。他看起來是四五十歲,是一個司機而已,竟然“后現代”瑯瑯上口。可見這個“后現代”也滲透到人心里去了。所以上下之間是一個交匯,有時候民俗文化上升變成精致文化的一部分,所謂精英的一些思維,有時候也普及化為大家的想法。所以并不是一個截然兩分的世界。

后來我看到美國有一位任教加州大學洛杉磯分校的華裔學者,他最近做一個測驗,對大陸人做了一二十年的調查,主題是大陸道德思維的變化。我不知道他有沒有看到我的書,大概是不謀而合都提到:中國大陸有從一種群體的人倫的思維,朝向一個權利的個體的思維這樣的趨勢。

在歷史與文學之間

陸胤:最后的問題:我是文學系出身,讀您的著作還有一點特別的體驗,就是您的文字不同于一般史家撰述,別有一種“潛氣內轉”在里面;而且在學術論文之外,還另有一副散文筆墨,據說將來還會寫小說。聯系到您對后現代史學理論的研究,突出海登?懷特(Hayden White)的“歷史語藝學”,對于史學中“敘事的復興”更是再三致意。在您看來,“歷史”和“文學”是怎樣一種關系?在當前史學日益社會科學化,借重數字技術、量化手段的分析史學仍然大行其道的情勢下,敘事史學有無可能成為一條有效的學術路徑?

黃進興:傳統中國文史不兩分,最經典就是司馬遷的《史記》,文采斐然,他也是歷史經典當中最重要的作品之一。至于我自己,從小本來是想學文學的,跟您應該是同行,后來高中受了一個歷史老師的影響,才改學了歷史。曾經有位出名作家跟我講,他說你一輩子沒有搞清楚自己的才能在哪里。你應該是一個文學家,不是個學者,但是你怎么誤入歧途去當一個學者?另方面,我并不習慣做行政的,這也不是我人生的規劃,也不是我人生的價值所在。我希望趕快完成階段性的任務。我真正想做的事情,是寫小說。但因為一直做歷史研究,沒辦法(搞文學)。我這個人比較笨,一心沒辦法兩用,比如(沒辦法)左手寫散文,右手寫學術文章。即便是做研究,我現在做著一個東西是西方的,中國的東西就全部忘記;我要做中國的東西了,西方的東西也都不介入。我最近寫了一個俏皮的小文,關于王冕,就想在文學的真實跟歷史的真實之間,做一點探索。我們常常說歷史要去“考鏡源流”,要知道歷史真相,事實上也是沒法做到的。我這個小文就講,你從文學的取徑,反而更能夠把握到這個所謂的歷史真實,能看到人物真正的心志(ethos),他這個人真正的精神特質。

我寫文章,會比較注重布局和文字,我會把它當作一個文學的東西來處理。我的文字并不是特別漂亮,人越老詞匯越少,常常為了一個詞匯在那想啊想,找不到適當的詞匯表達我內心的意念,但是我總是希望把文章寫得有一點符合美學的感覺。

像懷特說的,歷史和小說,同樣都是自然語言。歷史號稱要追求真實,文學是要追求美或者善,但是我覺得所謂歷史上真正的真實,坦白講也遙不可及了。我那篇小文,就是用王冕做個例子,用了這么多的原始資料,但還是沒辦法百分之百確定它的真實性。我關注他這個個案所牽涉到的復雜性,覺得他可能是遭受到比較不幸的劫數,但是落到文字上,人家就可以挑剔你,那是你自己想象的。因為綜合上給我這樣的感覺,他是遇難而死的可能更大一些,當然也可以想象另外一種可能。

文學在這個意義來講,比歷史還要真。

(感謝陳茂澤同學協助整理。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司