- +1

歐美留給非洲的時間,已經不多了

原創 乞力馬扎羅的雪 地球知識局

(⊙_⊙)

每天一篇全球人文與地理

微信公眾號:地球知識局

NO.2096-先把車門焊死

作者:乞力馬扎羅的雪

校稿:辜漢膺 / 編輯:咸帶魚

11月1日,聯合國在英國格拉斯哥召開了第26屆氣候變化大會(COP26)。這次峰會是在全球輿論(主要是西方國家)關于遏制“氣候變化”的呼吁甚囂塵上之時召開的,吸引了全世界的關注。

皮卡丘放的電,應該屬于清潔能源吧?

比噶比噶,有無訓練師在評論里解答一下

(會場外的環保人士,圖:news.un.org)▼

氣候峰會上被忽略的聲音

媒體對COP26的關注點,普遍聚焦在大國之間的唇槍舌戰和全球氣候激進抗議者們的行為藝術。但鮮有人注意到,非洲國家對迅速停止使用化石能源的擔憂。

11月9日,COP26這邊會開一半,非洲多國政府部長和業界人士就在南非開普敦舉辦的“非洲能源周”(AEW)會議上發聲:全球應公正對待非洲的能源轉型,非洲在推動能源轉型中應合理利用化石能源,而非停用。

歐美發達國家理應先從自己做起,減少排量

而不是搞一刀切,斷了別人發展建設的路子

(AEW現場,圖:energycapitalpower)▼

這個表態背后的隱憂,是非洲作為全球最不發達國家集中的大陸,其尚未展開的工業化的道路,很有可能因為迅速實現清潔能源化的壓力而胎死腹中。

非洲的工業化程度為什么低

出于歷史和現實的種種原因,大多數非洲國家仍然停留在前工業化階段。盡管非洲國家對“工業化”非常熱衷,但非洲工業化水平卻始終徘徊不前,甚至出現倒退的跡象。

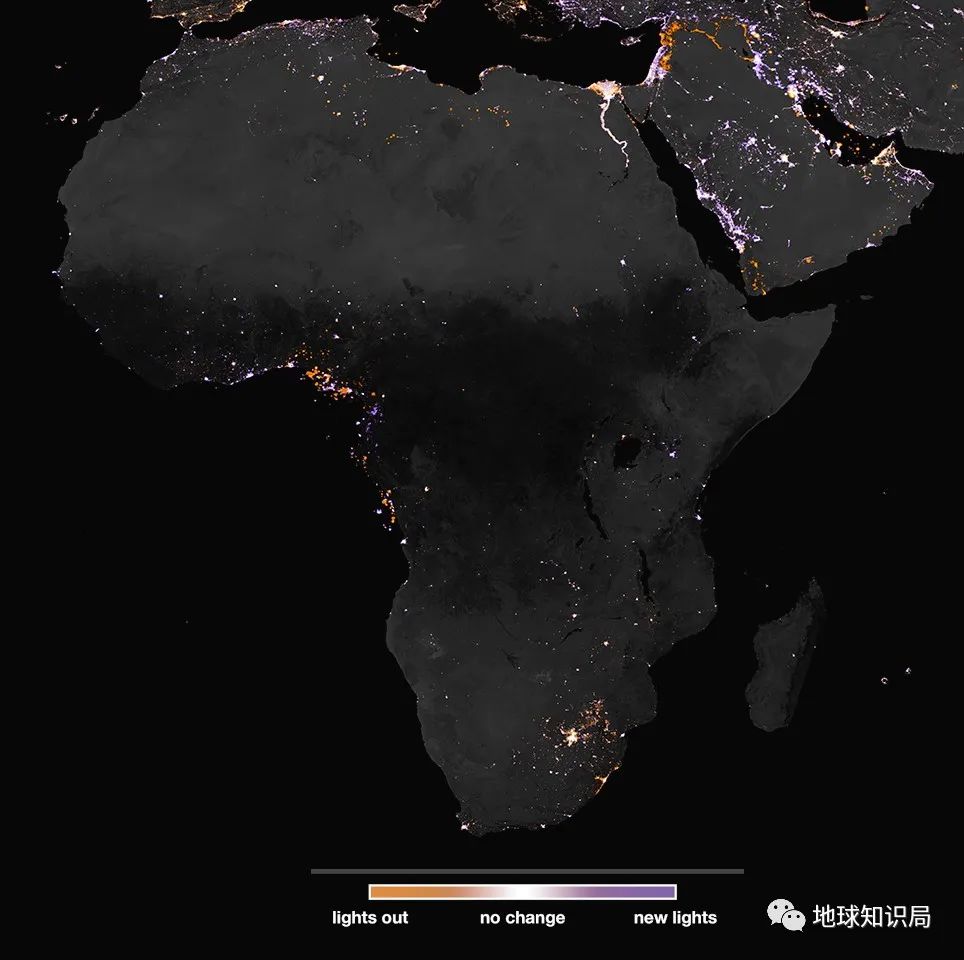

看這張夜間燈光圖,就明白非洲的發展情況了

(圖:NASA)▼

據聯合國非洲經濟委員會(簡稱:非洲經委會)數據,非洲的制造業在其國內生產總值中所占的比例從1980年的12%降至2013年的11%,且已在11%這個水平滯留數年。

據經濟學人智庫測算,20世紀70年代時,非洲占全球制造業產出的3%,但此后至今,這個比例降低了一半。

制造業占比如此之低,是非洲不想發展嗎?

是國情,讓他們無力扶植、保護本國產業

(無奈被迫打工,圖:IFPRI)▼

21世紀初,得益于中國等發展中國家帶來的契機,非洲一度出現了經濟快速發展的勢頭。一些非洲國家的工業化水平有了起色,以埃塞俄比亞、蘇丹等國為代表的部分東北非國家建立起初步的工業基礎。

但是,受近年來全球經濟放緩,以及新冠疫情的影響,加上一些非洲國家自身內部問題,好不容易建立起來的工業基礎有付諸東流的危險。

埃塞俄比亞曾是非洲增長最快的經濟體

但即便如此,發展程度也好的有限……

(驢車發電,圖:Flickr)▼

面對困境,非洲的決策者和學者們已經有了共識——解決非洲問題的出路在于實現工業化。2016年,在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的一次會議上,與會的決策者和專家們反復論證的也是這個問題。

最終,他們達成一致:惟一可行的選擇就是工業化。畢竟,靠農業和旅游業無法實現在國際經濟體系中地位的上升,只有實現工業化,才能讓非洲人民擺脫困境,過上更好的生活。

實現工業化,是所有發展中國家的必經之路

這條路,有的走了幾十年,有的可能要走上百年

(孤獨的工廠,圖:壹圖網)▼

這次會議上,尼日利亞中央銀行前任副行長金斯利·莫加魯呼吁非洲各國“抵制那種讓人誤入歧途的觀念,以為跳過工業化階段,直接變成后工業化社會,就能與西方并肩而立”。

但是,工業化是一個長期且復雜的過程。一個國家想要大規模工業化,光靠引進技術是不夠的,最重要的是政局穩定、社會信任、基礎設施配套相對齊全。很不幸,這三點在大多數非洲國家都是奢侈品。

很多非洲國家的政局并不穩定,政變、內戰是家常便飯。由于歷史上殖民者的任意瓜分,非洲國家的邊界沒有按照民族分布來劃分,各個民族之間矛盾尖銳,族群撕裂造成彼此普遍缺乏信任,埋下了戰爭的種子。

另外,非洲大陸國家林立,一體化水平非常低,缺乏工業化需要的龐大且統一的國內市場。

政治分歧,族群矛盾,相互攪和在一起

構成諸多非洲國家政局不穩的最大因素

(近期的事兒,圖:firstpost)▼

長期殖民統治導致的基礎設施薄弱,嚴重制約了非洲的工業化發展。殖民政府并不重視非洲的基礎設施建設,在統治時期瘋狂掠奪非洲的資源,而對交通基礎設施的建設并不上心。

西非各國之間的通連性很差,常為了去僅有1小時航程的鄰國,要繞道歐洲轉機,路上耗費十幾個小時。因為基礎設施太差,以至于很多在非洲的投資者只能自行修建通到工廠門口的路,鉆井取水,或購買發電機自行發電。

平整土地,供水供電,是政府對投資商的基本義務

而在非洲地區,很多政府辦不全,或者干脆辦不到

(缺水少電是日常,圖:UNICEF)▼

在這種情況下,非洲的工業化談何容易?沒有工業化,非洲在世界經體系中就只能充當原材料提供者的角色,被不平等的世界經濟體中的“剪刀差”所剝削。

綠色發展“藥方”

2016年,非洲經委會為了兼顧非洲國家的工業化任務和氣候變化的壓力,提出要在非洲走“工業化的綠色道路”。

非洲經委會指出:“非洲國家必須充分利用“新方法、新技術和新的商業模式,以實現自然資源的優化和高效利用”。這話說起來容易,做起來難。

清潔能源設施的普及,也要考慮到自身工業底子

如果數量上不能達到一定規模,就無法形成效應

(沒出太陽,圖:Sebastian / 圖蟲)▼

2011年10月,分別任職于國際貨幣基金組織和世界銀行的經濟學家薩里夫·伊素夫、納馬 ·瓦塔拉發表了一篇題為《綠色投資能否提高生產力》的論文,他們認為綠色投資將減緩生產力的增長。

兩位研究者建議非洲“在嘗試大規模投資綠色技術時必須謹慎為之”。論文顯示:綠色投資的主要問題是成本,成本上升,監管又讓成本問題雪上加霜,從而進一步遏制了各方對綠色投資的興趣。

近年來,北非的摩洛哥搞清潔能源花了58億美元

在普遍貧困的非洲,有幾個國家掏得起這錢?

(瓦爾扎扎特電站,圖:BrightSource Energy)▼

現代工業化的象征是大型制造業工廠,背后是大型的能源工業(石油工業)、化工工業、制造工業等等,無一例外都屬于非清潔能源。

非洲國家來說,清潔能源工業尚不足以支撐一個社會根本上的工業化基礎。而且清潔工業技術成本高,沒有發達國家的資金和技術支持,非洲國家不可能憑借自身之力實現“綠色工業化”。

底子太薄,也不掌握任何核心技術

都還沒學會走路,就強行要人跑步

(尼日利亞的外資煉油廠,圖:壹圖網)▼

遺憾的是,到目前為止,歐美發達國家在2015年“巴黎氣候峰會”上承諾的1000億美元資金支持和技術援助至今仍未兌現。

有些人鼓吹非洲國家實行所謂的“蛙跳”政策:非洲國家不必經歷技術的每個中間階段。相反,這些國家可以直接獲取市場上已有的最新技術。

可問題在于,當今世界的主流的綠色清潔能源相關的技術,大多壟斷在歐美資本手里,他們怎么可能將技術拱手相送?非洲國家要想獲得這些關鍵技術,就得拿真金白銀或國內市場去換,這無疑又是新一輪剝削。

建完設施買設備,核心技術卡脖子,環環相扣

硬去貼合西方這套價值觀的敘事,代價會很慘痛

(圖:groundup.org.za)▼

近年來一些非洲國家經濟快速發展主要是建立化石能源大量出口基礎上的。例如:尼日利亞、安哥拉、蘇丹等國,石油出口占其出口總量的90%多,國家預算資金中至少有三分之二來源于石油收入。

即使是一些剛剛探明石油資源的國家,如加納、利比里亞和塞拉利昂等,也滿心期望能從石油產業中獲取大量的財政收入。但能源出口的收入,尚未投入到工業發展之中。一旦全球大規模停用化石能源,這些國家的經濟命脈將遭受巨大打擊。

這碗能源飯,是他們擺脫貧困,改善生活的關鍵

如果連這點僅存的希望都要剝奪,是很殘忍的

(圖:壹圖網)▼

西方國家環保勢力要求迅速停用化石能源,但許多欠發達國家連化石能源都不夠用,更別說技術成本高昂的清潔能源。除此之外,現代主流的工業模式仍然是以化石能源為基礎的——以清潔能源為目標的工業,需要非常高的技術水平。

說來高大上,但根本沒考慮實際情況

有些地方如果不燒煤,連飯都吃不上

(何不食肉糜?圖:shutterstock)▼

話說回來,工業化是一個非常復雜的過程,不只是非洲,亞洲、拉美等大多數第三世界國家在工業化的進程都步履蹣跚。這是應對氣候變化這一全人類共同面臨的問題時,應該考慮的現實問題。

氣候變化本身是對全人類的威脅,減少碳排放、抑制氣候變化已經在媒體和環保人士的推動之下,成為一項“政治正確”,連到羅馬教宗都公開為之站臺。

歐美的政治正確觀念,喪失了最初的應有之義

變成了他們手中的道德大棒,掄起來打壓異己

(舉牌可以,少排放不行,圖:shutterstock)▼

但喧囂背后,全球能源和發展的公平性卻被有意忽略,甚至抹殺。包括大多數非洲國家在內的欠發達國家的工業化之路,本就困難重重,現在要求迅速停止對化石能源的需求,無異于扼殺了這些國家工業化的希望。

發展權本質是人權,誰都不能剝奪

發展中國家的人民,有權過更好的生活

(圖:IFPRI)▼

2022年,第27屆氣候變化大會將在非洲召開。屆時,非洲國家應該借助“主場優勢”施壓,讓發達國家兌現他們長期以來向非洲許下的氣候承諾。

參考資料:

1.https://sv.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg

2.https://www.un.org/africarenewal/zh/magazine/2016年8月-11月/非洲為何未能實現工業化?

3.https://www.un.org/africarenewal/zh/magazine//2018年8月至11月/基礎設施是非洲內部貿易的關鍵

4.https://www.un.org/africarenewal/zh/magazine/2016年8月-11月/通往工業化的綠色道路:

5.https://www.project-syndicate.org/commentary/africa-climate-change-cop26-inequality-inclusion-by-akinwumi-adesina-et-al-2021-11/chinese

*本文內容為作者提供,不代表地球知識局立場

封面:NASA

END

原標題:《列強留給非洲的時間,已經不多了》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司