- +1

特朗普惡癥與美式民主的危機:偏執妄想,族裔政治,虛辭至上

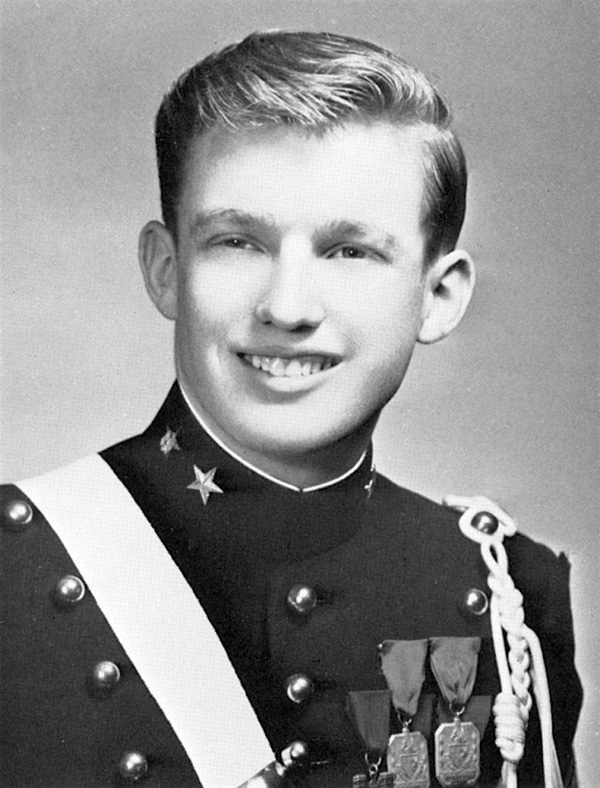

進入2016年的10月,從美國分州計票的選舉團制度和基層催票力度的角度來說,民主黨候選人希拉里其實已經基本勝算在握,共和黨候選人特朗普則似乎已經無力回天。不過,從共和黨候選人競選之初,特朗普的選舉的意義就不在于最終的勝負,而在于對美國民主政治的內部困境的楬櫫,我稱之為“特朗普惡癥”。這種惡性病癥,其實自美國獨立之始,就或多或少在民主政治的大背景下或隱或現,最后在2015年,它以一個諷刺漫畫角色般的形式——億萬富翁唐納德?特朗普——呈現在了世人面前。

特朗普依靠政治偏執橫空出世:當反信息蓋過信息,民主便陷入危機

歷史學家Richard Hofstadter寫于1964年的政論《美國政治中的偏執妄想風格》中的論述,如今仍然回響在特朗普的競選中。事實上,美國的誕生就與政治偏執有關。1773年英國國會通過的《茶葉法案》實際上通過減稅而降低了殖民地的茶葉價格,而不是增稅,但是此舉卻引發了革命的導火索——波士頓傾茶事件。其后, 反共濟會主義、反天主教主義、反猶主義、反新政主義、麥卡錫主義等等此起彼伏,一次一次地展示了偏執妄想乃至陰謀論在美國政治話語中的巨大吸引力。

特朗普依靠茶黨運動躍至美國政治的舞臺,依靠的恰恰就是偏執妄想。特朗普曾經是“奧巴馬國籍陰謀論” 的最高調的支持者,通過不斷地質疑奧巴馬的美國人身份,他成為茶黨眼中的單槍匹馬反抗媒體以及伊斯蘭教陰謀的英雄。事實上,茶黨本身就是一個陰謀論集散地,從穆斯林兄弟會滲入美國的謠言到醫療改革背后的共產主義,從班加西真相調查到氣候變暖陰謀論,茶黨一直就依靠著右翼媒體對陰謀論的連篇累牘的討論來延續人氣。而在這次總統競選中,特朗普則將自己捕風捉影、制造陰謀論的能力發揮到了極致。他宣稱自己曾目睹眾多美國穆斯林慶祝“9?11”事件,號稱墨西哥政府有計劃地把犯罪分子移民至美國,質疑美國經濟數據是偽造的等等,一次一次地抓住了媒體以及他的支持者的眼球。

但是陰謀論的盛行,不能僅僅歸結為個別政治人物的手腕高超。只要一個民主社會仍然允許言論自由,信息和反信息(misinformation)都會各自有其市場,陰謀論就不會徹底消匿。但是,如果反信息蓋過了信息,民主體制就有可能會暫時陷入危機。因為民主的說服過程本身需要一個漫長的過程,而渲染陰謀論的政客可以在這個說服過程完成之前獲得短期的政治回報。比如,在2004年,還有近半的美國人相信伊拉克曾經擁有大規模殺傷性武器; 與此類似,在2012年的一個民調中,最高時有將近百分之八十的共和黨人相信奧巴馬的出生地可能不在美國(見“Do Facts Matter? Information and Misinformation in American Politics”, Political Science Quarterly 130.4)。當然,大多數美國人最終都放棄了這兩種反信息,但是在此過程完成之前,小布什依靠伊戰的反信息贏得了2004年的選舉,而特朗普則依靠造謠奧巴馬的出生地而從一個房產大亨一躍變成了政論明星。

美國民主的優勢之一正在于,由于有言論自由,信息總是能夠在整個社會層面戰勝反信息。陰謀論雖然可以興盛一時,卻最終將退入歷史的注腳之中。對政客來說,散布反信息或者陰謀論,雖然可以得到暫時的支持率上升,卻可能要承擔終極的政治后果。比如,有關伊拉克擁有大規模殺傷性武器的謠言,就導致了與伊戰緊密相關的政客通通被徹底逐出了美國政壇(如切尼、萊斯、拉姆斯菲爾德、鮑威爾等人)。他們無法再尋求公職,其他共和黨人和主流媒體也紛紛避之若浼。可以想見,特朗普會和另一個以造謠取勝的前副總統競選人莎拉?佩林一樣,最終淡出美國政壇。但是這樣一個周期,不免有時會以巨大的社會成本為代價。在當下的美國,這個代價就是美國政治話語開始陷入族裔政治的漩渦之中。

特朗普是以操縱族裔政治為生的政客:族裔政治綁架了共和黨,動搖美國國本

中國有一句老話,“非我族類,其心必異”。這句話表達的內涵,實際上就是建立于族群身份之上的一種偏執妄想:“只要不是和我一個族群的政治人物,那么他就一定別有陰謀。”換句話說,族裔政治就是要把族群界限和政治利益界限之間畫上等號,試圖用族裔差異來徹底代替政策差異作為民主選舉的基礎。如果我們追問,究竟哪些人是特朗普的選民?那么他論調中強烈的族裔政治色彩,就彰顯無遺。他在非裔美國人和西班牙裔美國人中的支持率基本可以忽略不計,而他的票倉則是以中下層白人為主的中西部、南部諸州。當三K黨人物公開對特朗普表示支持之時,特朗普卻在媒體上拒絕撇清干系,甚至向三K黨的支持者暗中示好。

族裔政治不是完全沒有其正當性,特別對處于弱勢的少數族裔來說。但是當占人口多數的族群操縱族裔政治時,這種政治話語的背后其實就赤裸裸地變成了“我們 vs 他們”的思維邏輯:“‘我們’才是真正的國家的主人,‘他們’一定是‘我們’的敵人。” 一個國家內政外交的種種問題,是由無數復雜的歷史遺留和實際情況合力造成的,不能簡單地用“我們 vs 他們”的邏輯來理解。很多白人會嫌棄非裔自己不努力工作而總是依賴社會福利,就此認為白人作為一個優等族裔高于非裔。但實際情況是,非裔自黑奴解放后就處于社會底層,并缺乏教育,這種狀態又在種族隔離時代得到延續。進入上世紀七十年代后,美國的社會流動性越來越弱,使得非裔自己很難在幾十年的時間里完全打破這種惡性循環。這里面還牽涉美國城市中心的貧民窟化、制造業工作的外遷等等異常復雜的問題。解決這些問題的第一步,是需要有能夠清晰地認識這些問題的復雜性的政客,而以操縱族裔政治為生的政客,正是要一口否認這種復雜性。族裔政治最終動搖的是美國作為一個海納百川的移民國家的立國之本。

具有諷刺意味的是,特朗普式的族裔政治的最大受害者,也許不是民主黨,而是已經被族裔政治綁架了的共和黨。在2015年共和黨初選中,偏向溫和派的杰布?布什和馬可?盧比奧代表的是非族裔政治路線,與之相對,泰德?克魯斯和特朗普代表的正是反對移民和仇視少數族裔的路線。雖然杰布?布什和盧比奧在選前被絕大部分政論家所看好,最終的勝負,卻是在泰德?克魯斯和特朗普之間產生。這個讓所有人大跌眼鏡的初選結果,宣告了共和黨領導階層希望把自己重新建立在重商主義、宗教保守主義和財政保守主義的聯姻之上而非族裔政治之上的努力又一次慘敗。特朗普的躥升使得族裔政治在美國達到了一個前所未有的高度,直接催生了所謂的“非傳統右翼”(Alt-right)。“非傳統右翼”的非傳統性,就在于它拒絕將自己的保守主義基于傳統的商業利益、宗教傳統或者財政保守主義,而僅僅基于白人的身份認同。對傳統的共和黨政客,前三者是本,族裔身份認同只是一種催票的暫時手段;而“非傳統右翼”正是要顛覆這種對族裔標簽的工具性的認識,從而最大限度地利用族裔話語的政治動員能力。

特朗普沒有固定的意識形態,說話自相矛盾:媒體成了贏家,公眾成了輸家

特朗普的另一個顯著之處,在于他沒有一個固定的意識形態。他雖然以共和黨候選人的身份競選總統,實際上,他卻無法被納入任何一個共和黨的政客類型之中。他并不要求平衡財政支出,所以不能算作財政保守主義者;他支持同性戀團體,連《新約》中篇章的名目也會念錯,顯然不是真正意義上的宗教保守主義者;他雖然是地產大亨,卻大肆吹鼓損害商業團體利益的反移民政策,也不是一個洛克菲勒式的共和黨人;他反對美國海外駐軍、羞辱越戰老兵參議員約翰?麥凱恩、嘲弄伊戰陣亡士兵軍屬,完全與共和黨鷹派的基本價值觀背道而馳。他的言論的最大特點,就是充滿了各種自相矛盾、夸大其詞甚至是謊話連篇,使得沒有人可以從他的言論中找出具有一致性的立場。事實上,即便是他異乎尋常強硬的反移民立場,也可以在一兩天內劇烈地搖擺。

這種只在乎虛辭不在乎實質的演講風格,正好可以訴諸底層老百姓。特朗普曾經在初選時大聲呼喊“我就是喜愛缺乏教育的群體”。在這種民粹主義視角之下,意識形態都是精英編造出來的面具,不管候選人是左是右,最后選舉結果都是精英階層獲勝。唯一能夠表示自己不屬于精英階層的方式,是徹底展現自己不受現有的意識形態束縛,換而言之,就是完全放棄自身立場的一致性。特朗普的演講風格被描述成“想到啥說啥”,他的口無遮攔被當作“抵制政治正確”的標桿。而所謂“政治正確”,就是美國在長期政治過程中形成的對是非問題的政治共識。挑戰“政治正確”,實際上就是以民粹主義來挑戰1960年代民權運動以來形成的主流意識形態。

這種民粹主義的盛行又指向了美國政治的第三個特點(或弱點),那就是異常穩定的兩黨制以及在此之上的兩極對立。如果特朗普一開始以一個民粹主義為基礎的政黨候選人參與競選,他就未必有能力挾持整個共和黨的議程;如果桑德斯依靠某種形式的工黨來競選,他完全有可能在大選中戰勝丑聞纏身的希拉里。兩黨制的好處在于會使美國政治有很強的可預見性和穩定性;壞處在于黨派之爭會遠遠大于黨派合作,造成全國層面上意識形態的嚴重對立。兩黨之間相互推卸責任、相互蓄意阻撓,導致底層選民對兩黨及其意識形態都充滿了失望,而轉向讓人耳目新鮮的政治邊緣人物,比如特朗普。

特朗普的個人修辭學有兩大特點,一個是粗俗簡單,一個是以自售取勝。他使用的英語詞匯基本停留在小學生都能理解的范圍之內,從來沒有復雜的句型句式;同時,他又擅長用這種“魔性的語言”不停地自我神化。在他的口中,他是最懂談判的生意人、最虔誠的基督徒、最熱忱的愛國者、最有能力的領導者、最強硬的鷹派、ISIS最懼怕的對手,甚至是最了解中國的政客。這兩大特色將他與其他政客明確地劃分開來,幫他在不滿情緒彌漫于選民之間的時候,成功地打出了獨樹一幟的政治品牌。

然而,幫助他不斷“提升品牌影響力”的,卻是各大媒體。在追求收視率的壓力之下,特朗普越是大放厥詞,越使得電視媒體有動力去不停地圍繞他進行媒體轟炸。特朗普的政治對手需要花大價錢購買效率低下的政治廣告,特朗普卻坐享免費的、全天候的媒體注意力。在一年半的時間里,特朗普無時無刻不占據著電視中的新聞、政論以及脫口秀。這一點正反映出商業化的新聞媒體和公共利益之間的沖突。在追求轟動效應的前提下,媒體使得總統選舉在某種程度上蛻變成了真人秀,而對公共政策的仔細討論就逐漸在這種反復炒作中失焦而退居次席。當總統辯論都能退化成徹頭徹尾的人身攻擊時,媒體成了贏家,而美國公眾卻成了輸家。

這個世界上當然并沒有最完美的政治制度:歷史一次又一次地警告我們,“完美”多半是吹鼓出來的修辭,少有真實性的存在。退而求其次,一個能夠自我發現并解決問題的政治制度,似乎才是我們所能夠想象到的最好的解決方案。毫無疑問,美國民主這輛大客車在2016年的這次總統選舉的時候開到了一個三岔口上。如果新總統可以開好這一班車、轉好這一個彎,幫助美國政治重拾理性的政治話語、摒棄操縱族裔政治、彌合意識形態上的對立,那么美國或許可以治愈自己的“特朗普惡癥”。

本文載2016年11月6日《東方早報·上海書評》,原標題為《從特朗普側看美國民主》。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司