- +1

娛評|明星活該被辱罵?支持林心如拿起法律武器!

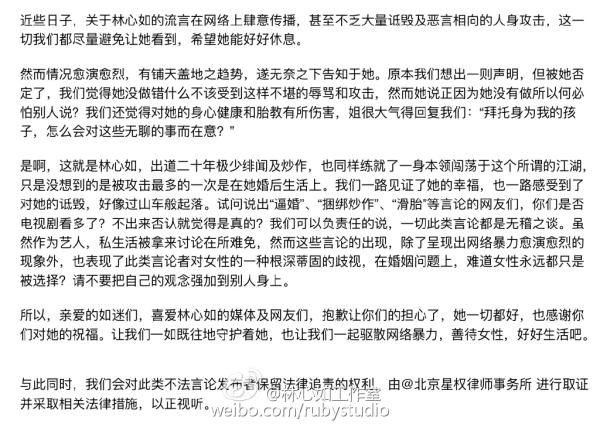

雖然仍舊沒有等到霍先生發聲護妻,但林心如方面終于對一系列帶有詛咒性質的言論拿出應有的態度來了,法律的武器好不好用很難說,能不能取得法庭上的勝利,還要看作為代理人的律師們能不能收集足夠且強有力的證據,不過擺明嚴肅的態度并不失為一個明智的選擇。

或許有人認為,林心如跟一幫無名的粉絲較勁,暗地里動氣,實屬自降身段,不值得。常理認為,明星是公眾人物,大眾讓明星成名,明星也要為這名氣帶來的名與利給付相應的對價,大家等價交換,即某女明星所謂的“經得住怎樣的詆毀,就襯得上怎樣的贊美”。

時移世易,在這個網絡緊密包裹現實的時代里,培養出了一種“活在當下”的價值觀念,價值產生在當下的這個瞬間,無關于未來,只關于稍縱即逝的現在,大眾的注意力獲得了前所未有的價值。

大眾將注意力投向這些光鮮亮麗的名人,注意力就是支付給明星的對價,被辱罵還能保持臉上的假笑、自嘲犯賤地博大家一笑,這樣的名人會被評為“情商高”,甚至憑借這樣的行動扭轉輿論風向。“有多少詆毀就能獲得多少贊美”的等價交換理論看似仍然可行,但實際上不是了,公共輿論的規則在悄悄地轉變著。

稍稍留意每一次大眾通過網絡對名人進行攻擊,不難發現,以“翻舊賬”的形式作為論證一個人品行不端的方式最常見,似乎也最管用。大量的名人被翻舊賬,形成一種負面形象,而大量針對藝人的祛魅行為讓作為群體的藝人形象都趨于負面,舊賬再添新篇章,新章疊舊章,不斷沉積。

受到負面消息消極影響的不僅僅是被污名化的藝人,傳播這些消息的大眾也同樣遭殃——負面消息伴隨著受眾防御心理降低,大量的負面消息連續進攻,久而久之,受眾就會轉變看法,林子里頭沒好鳥,天下烏鴉一般黑,有只發白的也是趕時髦染的奶奶灰。

這種看法不會隨著時間而過去,喬任梁之死充分證明了這一點。以注意力為價值導向的輿論文化培育出的是一個低級趣味的市場,越是偏離常規的、無意義的東西,越是能夠占有市場;調查半年寫出來的嚴肅新聞,未必要比渲染情緒當天寫當天發的東西獲得更高的交換價值。

在這種文化中占主導地位的都是那些容易受影響的人,沒主見、沒見識、缺乏自我認知和劃定底線與權利邊界的能力,容易拿出迷信時代的手段攻擊他人,像清宮戲里斗爭落敗的嬪妃一樣賭咒他人的孩子,拼命扒住一小塊舞臺給自己加戲。而網絡為這些人假定了一個虛擬的身份,仿佛打了馬賽克,模糊了現實中渺小的人格,可以讓這些人在網絡空間中肆意放飛自我,乘著大眾的風浪,肆意對他人進行評判和攻擊,成本和代價都很低,咒罵發泄之后,現實利益也不會有什么不利影響。

在大眾認知中,林心如是名人,是公眾人物。這些人占據著他人的注意力,更加有影響力,因而也擁有更強的自我辯護能力。名人反擊公眾,在自己的首頁上掛個別人的ID,通常被視為以大欺小,是不公正的。但事實上并非如此,明星的影響力是受局限的,一旦跨越局限,就會引起非議,孫儷就深夜施工問題發表言論引起的爭議證明了這一點,林心如又何嘗不是?林心如的影響力沒有國家公權力做支撐,有平臺進行自我辯護,但這個平臺不是她自己的,站在這個角度上,林心如和咒罵她、咒罵她和霍建華孩子的人在身份地位上沒有任何區別,在自我保護上也沒有任何優勢。

林心如和什么樣的男性結婚、在什么時間上結婚、通過怎樣的手段促成婚姻都是林心如自己的私事,不能夠因為她自己作為公眾人物的特殊身份而被帶入到公共領域中去,成為公共話題被廣泛地、公開地討論,公開討論他人私事并不屬于言論自由的范疇,沒有道德和正義作為支撐,因此也沒理由受到保護。敲擊鍵盤打出幾行惡毒文字,或許能夠免受內心良知和社會道德上的懲罰,但總該有什么手段能夠遏制下這些惡行吧!

遺憾的是,法律在遏制此類事件方面是有局限性的,許多時候都流于一紙聲明,除了起到一點震懾作用,能夠做的、能夠做得到的事情都不是很多。他律的社會總是容易伴隨著專制和強權,一個渴望自由的時代里,多一點自律,難道不是比被別人管著更好嗎?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司