- +1

五十歲,母親開始學(xué)習(xí)寫作

鏡相欄目首發(fā)獨(dú)家非虛構(gòu)作品,如需轉(zhuǎn)載,請至“湃客工坊”微信后臺聯(lián)系

文 | 盧璐璐

編輯 | 林子堯

一

寒假期間,我久違地跟媽媽一起住。還在飛機(jī)上時,我就預(yù)料好了我們倆的相處模式,無非是她忍受不了我整日盯著手機(jī)和電腦,開始呵斥和嘮叨。沒成想到了才發(fā)現(xiàn),角色竟發(fā)生了互換,“網(wǎng)癮少女”變成了我媽媽,而我成了那個督促她早睡的人。

母親在深圳一家食品貿(mào)易公司的門店中做銷售工作。門店位處一個較大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場,這里從凌晨三四點(diǎn)開始就擠滿了形形色色來進(jìn)貨的客人。每日,媽媽和同事們在22個裝滿各類食材的冰柜間閃騰挪移,為客人們開單取貨。搬貨的時候,媽媽將裝滿貨物的紙箱抵在圍裙上,挺直背吃力地將東西搬到客人的車上,凍貨凝結(jié)的水霧很快濡濕了媽媽的圍裙和手套,太陽一曬又干了。如此濕濕干干幾十次,太陽斂了光跳到山丘背后時,客人們才漸漸少了。

下班前,媽媽要簡單收拾一下衛(wèi)生,一次她拿空紙箱時觸到某種柔軟的東西,倒出來一看竟是一窩粉紅色的沒毛的小老鼠;有時她移動一下冰柜,便立即會有一群四五厘米長的蟑螂在她腳邊瘋狂逃竄,驚得她這個北方人尖叫著跳起來。

在嘈雜濕熱的市場工作了一天之后,媽媽拖著疲憊的身軀回出租屋,跟我和爸爸一起吃晚飯。剛回來的頭一天,我本以為媽媽飯后會照例和爸爸下樓散散步,或者躺著休息休息。沒想到媽媽卻撇下爸爸,獨(dú)自坐在桌子旁邊,若有所思地在本子上寫著什么。

“你媽現(xiàn)在迷上了寫作,天天都要寫1000字。”爸爸酸溜溜地說。

媽媽不為所動,繼續(xù)構(gòu)思她要寫的內(nèi)容。

我在放假前就曾收到過媽媽發(fā)來的一篇習(xí)作,但當(dāng)時并不知道她已經(jīng)報了線上課程正式學(xué)習(xí)寫作。隔幾天,她報名的寫作班便開一次課,老師以語音的形式授課,媽媽一邊聽課,一邊收拾房間,偶爾停下手中的活計,匆匆在筆記本上記下課程要點(diǎn)。上完課,她又抱著手機(jī)苦思冥想。然而靈感左等右等等不來,媽媽皺著眉頭自言自語:“今天寫什么呢?”

如果白天她遇見了奇葩的客人和糟心的事,那么當(dāng)天的寫作便有了珍貴的素材,打字的速度已經(jīng)趕不及靈感涌現(xiàn)的速度,媽媽朝我這邊偷瞄幾眼,欲言又止。

“你咋不寫了?”我問。

“你不在的時候,我都是用語音輸入打字的。”

“那你語音吧。”

“我怕你聽見了會嘲笑我。”媽媽埋怨道。

我識趣地戴上耳機(jī),媽媽走到陽臺上一句一句地念她的文章。

十點(diǎn)半已過,母親躺在床上,依然目不斜視地盯著手機(jī),一眼也不看我。以前被嘮叨的時候,我覺得不耐煩,現(xiàn)在媽媽的注意力完全從我身上移開了,我反而覺得受到了忽視。

“還沒寫完嗎?”我催促道。

“今天文章的字?jǐn)?shù)已經(jīng)夠了,但是質(zhì)量我不太滿意,還要再改改。”她匆忙地答了一句,手指繼續(xù)在手機(jī)上不斷地敲擊。

仿佛感受到了我的不滿,媽媽笑吟吟地將手機(jī)塞到我手上:“你幫媽媽看看。”我?guī)退薷牧藰?biāo)點(diǎn)符號和錯別字,提了些意見,媽媽改了又改,終于舍得發(fā)出去了。

有時候關(guān)了燈躺在床上,她還高興地跟我討論她新學(xué)的寫作知識。媽媽睡熟后,我睜著眼睛看著周身的黑暗,一時有些感慨:母親年過五十,依然葆有旺盛的求知熱情,勇敢地突破著自己的舒適圈,盡管生活很少給予她選擇的余地。

一對母女街頭一景

二

母親小時候就愛好文藝,她在廣播里斷斷續(xù)續(xù)地聽劉蘭芳的評書《岳飛傳》,聽說哪里要放電影就跨越好幾個村去看,直到夜半等她嚴(yán)厲的父親睡著才敢回家。她能找到什么書便讀什么書,《上下五千年》《隋唐演義》《包公案》《三俠五義》等大部頭都被她翻了許多遍。

初中還沒上完,姥爺突然病逝,母親因此一度失學(xué),復(fù)學(xué)后中考成績離縣里最好高中的分?jǐn)?shù)線差了6分,抱憾進(jìn)入鎮(zhèn)上的高中讀書。那時高考對媽媽來說意味著可以分配工作,可以將家人從貧困的泥沼中拉出。學(xué)校為了提高升學(xué)率,在高二時便會淘汰一大批人,媽媽一直名列前茅,成為升入高三的三個僅有的女生之一。

那一屆理科班共有48人參加高考,其中30多個都是考了三四年都依然未能如愿的復(fù)讀生。高考前一夜,媽媽緊張得在床上發(fā)抖,熟悉的耳鳴嗡嗡地折磨著她,她一夜都沒睡著,渾渾噩噩地考完。得知落榜的那一天,她騎著舊單車漫無目的地在幾個村子之間來來回回地游蕩,眼淚散落在風(fēng)里,前程像霧一樣渺茫。

二十年后,我從她泛黃的日記本里讀到這件事,依然能透過那被水漬暈開的字跡感受到錐心刺骨的絕望。媽媽班上只有3個人考上了大學(xué),其中兩個讀了專科,唯一一個被本科錄取的同學(xué)復(fù)讀了5年,他們后來都獲得了體制內(nèi)穩(wěn)定的工作。

命運(yùn)的分水嶺就在此時顯露出它的殘忍。當(dāng)時鎮(zhèn)上高中的升學(xué)率很大程度上都依靠復(fù)讀生,許多人復(fù)讀了五年八年,依然未能上岸。媽媽本來已在老師的引薦下進(jìn)入別的學(xué)校復(fù)讀,但她捏著手里的140塊錢舍不得交學(xué)費(fèi),因?yàn)槟鞘羌依餃?zhǔn)備種麥子買化肥的錢。

從小學(xué)起,她的學(xué)費(fèi)便是靠姥姥賣雞蛋、向左鄰右舍借錢一分一分湊出來的。往往一個學(xué)期已經(jīng)過了一半,她才在老師不斷的催促下勉強(qiáng)繳清學(xué)費(fèi)。1990年我國農(nóng)民人均純收入為630元,而姥姥家卻欠著2000元的外債。媽媽在家中排行第四,后面還有三個未成年的弟弟妹妹嗷嗷待哺,繼續(xù)復(fù)讀意味著榨干全家人的口糧,而復(fù)讀的結(jié)果卻是難以預(yù)計的。思考良久,媽媽流著淚把所有的書搬回家,從此揮別了她的學(xué)生時代,毅然決然地踏上了南下打工的旅程。

進(jìn)入珠海的電子廠之后,媽媽每天的工作就是在流水線上給電子元件鍍鋅。十個小時的機(jī)械勞動枯燥乏味,她攢錢買下了人生中第一部屬于自己的書——《平凡的世界》,把書帶進(jìn)車間,在流水線作業(yè)的間隙偷偷看上幾眼,就這樣讀完了一整部小說。休假時,工友們喜歡成群結(jié)隊(duì)地出去玩。媽媽有時也會和他們一起聚餐,但更多的時候,她窩在小宿舍里,用收音機(jī)里聽路遙的小說《人生》。

不久后,她在廠里遇到了曾經(jīng)的高中同學(xué),那個男孩認(rèn)出我媽時非常驚訝:“你當(dāng)時學(xué)習(xí)那么好,怎么也出來打工了?”我媽臉上的尷尬和失落可以想見。

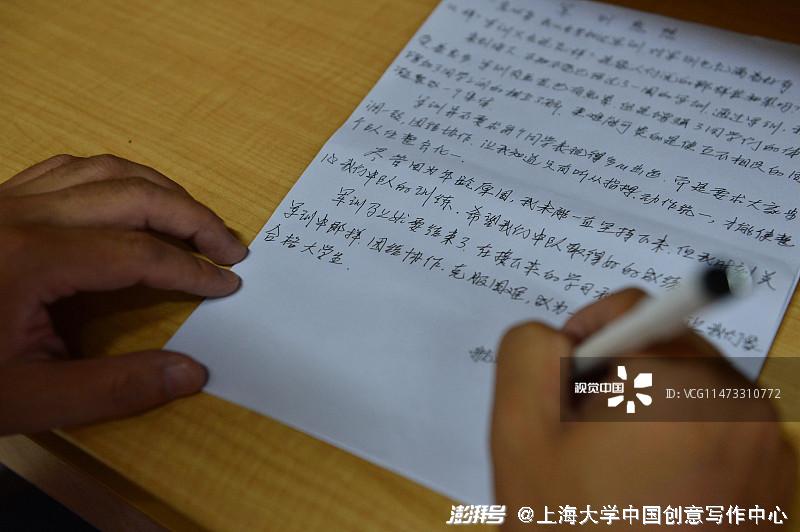

成人寫作課一角

三

后來他們相戀、結(jié)婚,有了我。結(jié)婚前爸爸承諾會資助媽媽重新高考,然而我的到來打破了媽媽的計劃。

讀書填不飽肚子,媽媽放下書本去學(xué)了縫紉,我小時候許多衣服都是媽媽踩著縫紉機(jī)一針一線做出來的,她還靠著這個本事開過一個小店。可惜當(dāng)時沒有異地高考政策,為了我的教育,媽媽不得不回到村里。

鎮(zhèn)上的小學(xué)一年級只有一個班,一百多個孩子擠在一起,年齡從五歲到十幾歲不等。第一個學(xué)期末,我數(shù)學(xué)考了60多分依然能排到單科第六,媽媽覺得這樣下去不是辦法,決定帶我去縣城讀書。

縣城的生活對我們倆來說是完全陌生的,這里沒有熟悉的田野和姥姥慈愛的臉,有的只是精明的房東和不菲的“借讀費(fèi)”。媽媽努力將日子經(jīng)營得溫馨舒適,她白天在超市里打工,晚上輔導(dǎo)我學(xué)習(xí),一年到頭很少有休息的時候。

有一年夏天,她為了多掙些錢,把自己關(guān)在小房間里日夜趕工制作羽絨服。為了防止羽絨飄得到處都是,她很少開風(fēng)扇,用膠帶把房門的縫隙都貼得死死的,罩衣、口罩裹得人都快中暑了。我放學(xué)時,她從屋子里出來迎接我,眉毛和睫毛上白茫茫的羽絨隨著她的微笑抖落,我看了不禁心酸。

即使如此,她還是會在床頭擱一本書,利用每天睡前的十分鐘讀完了《狼圖騰》等書籍,我也有樣學(xué)樣,從《格林童話》《伊索寓言》讀起,小學(xué)畢業(yè)前已讀過高爾基的《童年》《在人間》、霍達(dá)的《穆斯林的葬禮》、路遙的《平凡的世界》等多部小說。

讀書之外,媽媽喜歡寫信。她在信中和在外地工作的爸爸交流我的成長趣事,記錄生活中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。現(xiàn)在那些飽含溫情的信還按照日期整整齊齊地碼放在我家的電視柜里。平時工作忙,媽媽常給我留字條,教我怎么使用廚具和電器。有時候我們生氣鬧別扭,她也會通過寫信的方式和我打開心結(jié)。在她的影響下,我也養(yǎng)成了通過寫作記錄生活的習(xí)慣。上次回家時,我還看見自己小學(xué)時期的日記本都被用牛皮紙仔細(xì)地包好,放在爸媽那堆通信的旁邊。

媽媽還特別關(guān)心時事,每天早上聽《朝聞天下》,中午放法制頻道,晚上定點(diǎn)收看《新聞聯(lián)播》。有時她和爸爸在飯桌上就國際局勢進(jìn)行激烈辯論,我聽得一愣一愣的,仿佛身處聯(lián)合國大會現(xiàn)場。

時間的齒輪不疾不徐地轉(zhuǎn)到了2013年,外面的世界發(fā)生著翻天覆地的變化,電子商務(wù)的發(fā)展日新月異,支付方式日漸改變,縣城內(nèi)的生活卻一如既往的單調(diào)乏味。

彼時媽媽在做一份銷售的工作,一開始工作時,她每天都在背誦上百種商品的價格和擺放位置,為自己能偷學(xué)銷售技巧和進(jìn)貨渠道而開心,但日子久了,她逐漸厭倦了這種安逸但一成不變的生活。她開始接觸電腦,在新聞報道和形形色色的文章中想象遠(yuǎn)方更大的天地里的生活。

三年后我考上大學(xué),媽媽果斷跟老板提出了辭職。老板極力挽留,媽媽卻說:“我在家待的日子久了,感覺自己都發(fā)霉了,要出去曬曬了。”她像一艘小小的烏篷船,執(zhí)著地離開熟悉的古老渡口,向著未知的大海進(jìn)發(fā)。

當(dāng)時我不理解她的行為,年近五十的人了,沒有學(xué)歷,沒有過硬的技能,在大城市生活得多么艱辛吶。我問她為什么,她眼里閃著光,表情十分堅定:“我害怕故步自封跟社會脫節(jié),我不想以后變成一個非常非常落后的垃圾的老太太。”

《他們在島嶼寫作》女作家西西

四

媽媽和爸爸再次南下,原計劃去深圳投奔姑姑一家,由于中間出了些變故,他們不得不自行找工作。他們干過家政,做過保潔,在路邊支過早餐攤,年過半百換了個地方,依然在底層工作中打轉(zhuǎn)兒,仿佛永遠(yuǎn)也喝不完生活灌給他們的苦水。

媽媽曾在一個注塑作坊里干過一段時間,每天一個人盯著四臺機(jī)器,從早八點(diǎn)到晚八點(diǎn),或從晚八點(diǎn)到早八點(diǎn)。塑料顆粒通過機(jī)器融化,再經(jīng)過模具注塑成瓶子,媽媽要做的就是不斷地彎腰從機(jī)器下面把瓶子撿出來,用尖利的小刀削掉毛邊,再飛快地將瓶子碼放進(jìn)箱子里。

剛出來的瓶子溫度很高,刻薄的老板娘怕員工戴手套會影響進(jìn)度,媽媽只好赤著手去撿,每十分鐘就要擺放500多個小瓶子,雙手結(jié)了厚厚的老繭。四個機(jī)器不斷地吐出瓶子,媽媽不斷地重復(fù)著撿瓶子、磨邊、擺放的動作,還要時常被老板娘嫌棄動作慢。

媽媽晝夜顛倒,把自己變成了這家作坊里的第五架機(jī)器,手腕上不慎被小刀戳出了疤,然而到手的工資卻由說好的4500被克扣到3000。老板娘自有一套說辭,甚至在媽媽要離職時還威脅說不給發(fā)工資。

媽媽十分憤怒,據(jù)理力爭終于拿回了自己應(yīng)得的收入,毛遂自薦找到了批發(fā)市場的新工作。她的同事們不是90后便是00后,只有她一人已年過五十。但她仍憑著自己的努力得到了老板的賞識,工資從月薪四千慢慢漲到了七千。

溫飽得以解決,她開始重新思考心靈安放的問題。回看五十年的人生經(jīng)歷,她自問不是個喜歡熱鬧的人,只有閱讀和寫作才是她真正喜歡做的事情。媽媽花錢報了寫作班,希望得到專業(yè)的指導(dǎo),并且開始每天兢兢業(yè)業(yè)地碼1000字小文章。

她在寫作班認(rèn)識了幾個關(guān)系不錯的筆友,每次別人指出她的問題,她都如獲至寶,激動地跟我分享。寫作課上她最喜歡的是點(diǎn)評環(huán)節(jié),有時她屏氣凝神,做好了被批評的準(zhǔn)備,卻只聽到了老師通篇的夸贊,媽媽反而不開心,覺得沒能解決自己的寫作困惑,她就私戳老師,追問自己的缺點(diǎn),樂此不疲地修改自己的文章。

我開學(xué)后她還在堅持寫作,日更天數(shù)已經(jīng)超過了100天,累計寫了18.7萬字。她在一整天繁忙的勞作之后,擠出做家務(wù)和睡覺的時間,鍥而不舍地碼著字,哪怕五個小時之后,她又要在凌晨三點(diǎn)半爬起床,匆匆忙忙地趕去上新一天的早班。

五

我曾發(fā)微信問母親是什么原因讓她如此鍥而不舍地寫作。她當(dāng)時回我:“這個問題我稍后回答你。”我心說,她該不會把我的提問當(dāng)成素材寫進(jìn)文章里吧。

兩個小時后,她將一篇新發(fā)表的文章鏈接發(fā)給我。點(diǎn)開一看,我的問題果然被媽媽收進(jìn)文章里了,她在文中為她的寫作列出了許多看起來高大上的寫作理由,比如寫作能幫助她找尋晚年的意義、能幫助她自我提升之類。

我將信將疑,再三追問,她終于松口,神秘一笑:“我花了四位數(shù)的價錢續(xù)報了為期一年的寫作班,只要一年內(nèi)寫夠40萬字,就能全額返學(xué)費(fèi)。”嗚呼,如此直白的理由,竟然俗得有些可愛。

雖然她嘴上這么說,但我知道她堅持寫作一定還有別的原因。她在文章里回憶自己小時候的爛漫生活,反思自己曾經(jīng)犯過的錯誤,思考最近新讀的書、新學(xué)的寫作技巧,抒發(fā)對周圍人事的一些見解……在她的筆下,過去五十年看過的景色、受過的風(fēng)霜都靈動了起來,頹廢的情緒被消解,苦難在寫作中沉淀結(jié)晶,被理性打磨成一種寶貴的人生智慧。

翻看這些內(nèi)容,我受到了深深的觸動,母親文字里流露出的對生活忠實(shí)的記錄、對寫作純粹的熱愛,正是我在日漸功利化的寫作里逐漸失去了的。我開始更頻繁地跟母親交流,她有一天說:“我學(xué)寫作的一個比較重要的原因就是希望將來老了能跟你有共同語言。”我聽了感覺到十分愧疚,意識到在過去四年的求學(xué)生涯里,我已經(jīng)很少再主動跟母親溝通了。

寒假期間,我用翻譯文獻(xiàn)掙的錢請爸媽看春節(jié)檔最火爆的電影《你好,李煥英》。看完電影,母親說:“我也是希望你健康快樂就好。”但我想的卻是,如果時光真能倒流,我一定要幫助母親考上大學(xué)。長期以來,我都覺得媽媽的勤奮、勇敢、堅韌都遠(yuǎn)在我之上,她本應(yīng)該過上更順?biāo)旄腋5娜松?/p>

然而當(dāng)我問及母親年輕時的夢想,她卻坦誠自己“從來沒有像別人那樣擁有遠(yuǎn)大的理想”,往往是像“吃蘿卜一樣剝一段吃一段”,而自己最初的目標(biāo)不過是“擺脫農(nóng)村那種與土地綁定的生活狀態(tài)”。這樣看來,盡管沒有考上大學(xué),她最初的夢想依然早就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。母親早已接納自己平凡的有些缺憾的人生,一直意難平的人其實(shí)是我自己。

過去的數(shù)十年里,她的人生目標(biāo)只能“隨著生活的需求一直在變、變、變”,未婚時她希望多掙點(diǎn)錢為家里還債,因此節(jié)衣縮食努力地打工;結(jié)婚生子后她想“給孩子創(chuàng)造一個好的生活就業(yè)環(huán)境,殫精竭力地在縣城買房、立足”;外債還完而孩子也上了大學(xué)之后,她終于有時間和精力再次走出去,去大城市“見識一下外面的世界”。

盡管生活沒有給過母親多少的選擇機(jī)會,但她還是在繁重的工作之外擠出空來,靠著讀書、看新聞、寫作充盈自己的內(nèi)心,保持思想的鮮活,努力跟上時代的步伐。年過半百了又怎樣呢,媽媽還是在勇敢地張開雙臂,擁抱人生新的可能性。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司