- +1

魔都與新城|畢旭玲:神話傳說對奉賢地方文化史的建構

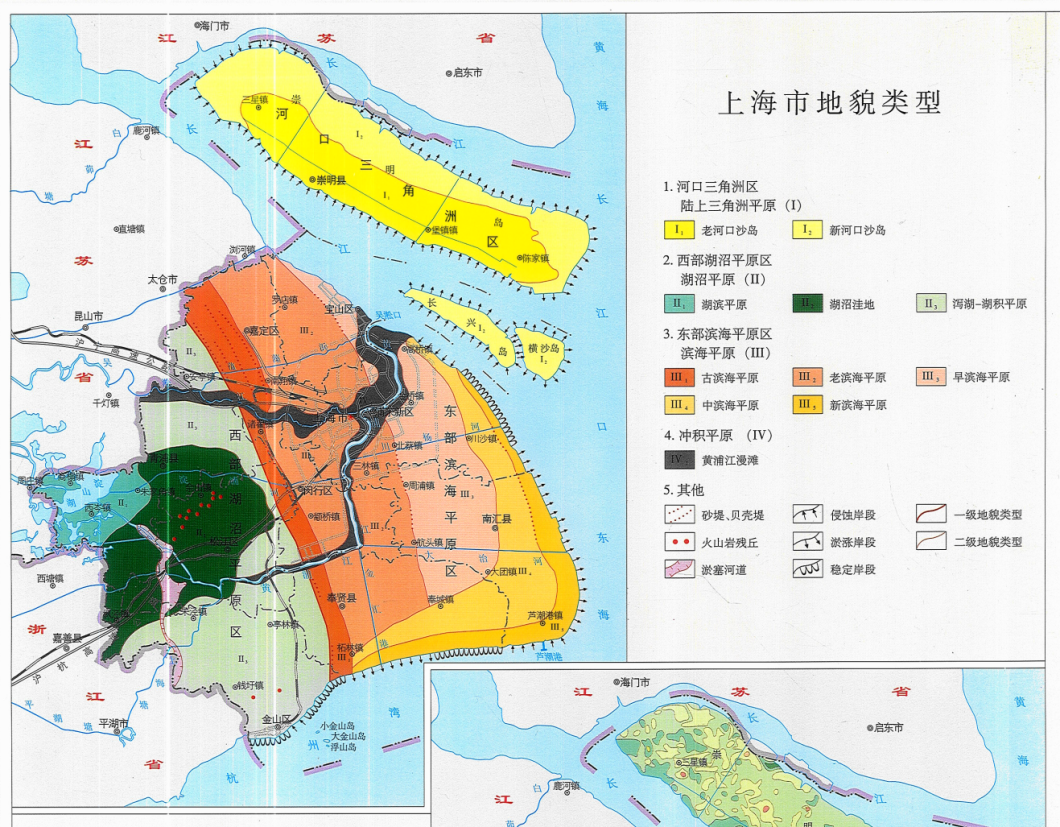

圖1 上海市地貌類型圖 選自《上海歷史地圖集》

首先給大家展示一幅圖,這是《上海市地貌類型圖》,我們可以從中了解奉賢究竟是一塊什么樣的土地。從圖上來看,奉賢是上海地貌類型最豐富的區域,從西向東依次包括湖積平原、古濱海平原、老濱海平原、早濱海平原,以及中濱海平原和新濱海平原六種地貌類型。這么豐富的地貌類型從西向東的排列,實際上也代表了這些土地從古到今的出現順序。

東部土地出現的時間晚于西部,東部的大片陸地以前都是海洋,因此最早的奉賢先民實際上居住在東南兩面臨海的環境中。兩面臨海,是一種既浪漫又危險的環境。著名詩人海子有一首很有名的詩,叫做《面朝大海,春暖花開》,寫得很浪漫,實際上,面朝大海根本看不到春暖花開,因為瀕海的土地最早都是鹽堿地,最多只能看到蘆葦花。而且瀕海地區常常遭遇海潮入侵,生命和財產安全往往得不到保障,所以奉賢先民面臨的環境其實很危險。當然,大海也常常帶給人浪漫的感覺。這種既危險又有點浪漫的環境就觸發了奉賢先民的想象,促使他們創作了許多神話傳說,比如關于這條橘紅色的地帶(圖1),也就是古岡身的神話。

古岡身主要由沙土和貝殼殘骸構成,地勢高出周圍土地許多。岡身以西地勢較低,且水道縱橫,有很多不適合人類居住的水域,所以大量的早期先民生活在古岡身地帶。他們在長期生產生活中看到了古岡身與周圍地勢、土壤的不同,就免不了會思考:為什么腳下的土地這么高?為什么土壤跟別處不一樣?又有這么多貝殼殘骸?后來,他們就創造了古岡身神話。甚至連“古岡身”一詞都不是科學家發明的,而是老百姓創造的。古岡身神話記載在上海現存最早的地方志,成書于南宋紹熙年間的《云間志》中,神話講述說:很久以前,東海中涌起三個滔天巨浪,一浪高過一浪,三浪打完以后,高高的岡身就出現了。岡身土壤因為富含有機物,特別適合開展種植農業,所以奉賢早期先民就在岡身地帶開始了他們的生產生活。

神話傳說不完全是老百姓的想象,它們的產生與客觀的地理、歷史密切相關。當代科學研究表明,岡身是古老的海岸線,是在地理條件較為穩定的情況下,經過數千年的海浪沖刷而形成的。曾經的先民沒有任何科學知識,但依然在長期觀察中創造了古岡身神話,以神話敘事的方式表達了他們對于古岡身的認知,具有一定的科學性。其實,神話傳說具有非常重要的功能,除了與歷史有千絲萬縷的聯系之外,它們還表達了民眾的文化認同,也是地方歷史和文化建構的重要材料。

一、大禹厎定震澤

大禹治水是大家耳熟能詳的神話。相傳大禹治水時曾走遍大江南北,也來到了太湖平原。太湖古稱“震澤”,因為水域面積廣大,一旦發生水患,就會給周邊地區和民眾帶去巨大災難,所以大禹曾經治理過太湖。他為了疏導太湖而疏通了三條從太湖通向大海的泄洪水道,也就是古三江。對于古三江,古代學者和當代學者都有不同的看法。我同意其中的一種,古三江指的是古婁江、古松江、古東江。三江中的兩條從今天的上海地區入海,一條是古松江,也就是蘇州河的前身,另一條是從杭州灣北岸,今奉賢、金山這一片地域入海的古東江。但古東江干流在唐代就已經淤塞得差不多了,現在我們已經看不到了。

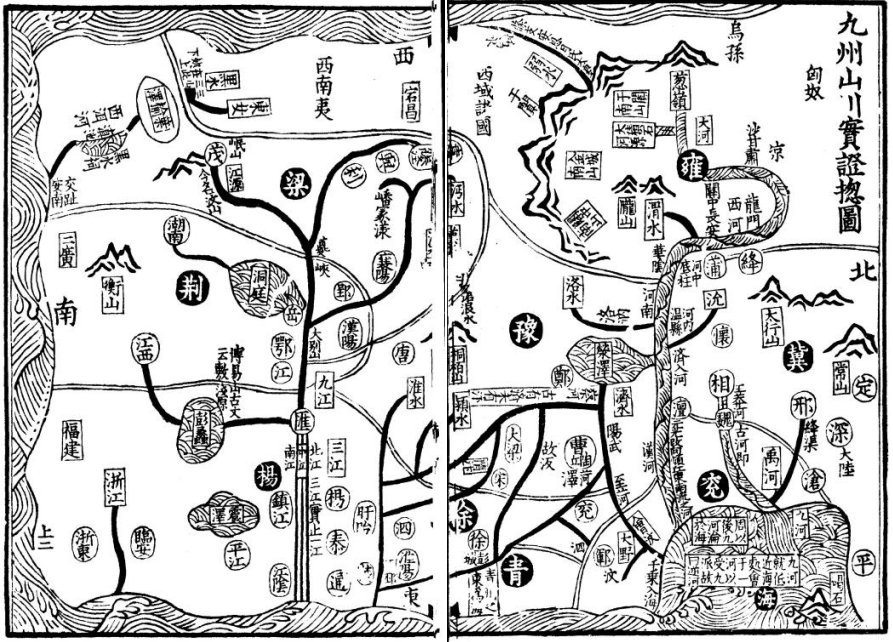

圖2 《九州山川實證總圖》 南宋《禹貢山川地理圖》插圖

大禹通三江厎定震澤的神話敘事,對于包括上海在內的江南地區都非常重要。相傳,大禹通過治水了解了各地的山川地理情況,并在此基礎上進行了中國歷史上最早的行政區劃分。他將全國分成九大區域,也就是古九州,當時的上海屬于古九州中的古揚州。圖2是南宋的《九州山川實證總圖》,它是南宋人依據當時流傳的大禹治水、劃分九州的神話而繪制的中國地圖,是現存最早的雕版墨印地圖之一。這張圖有一個非常明顯的錯誤,把古華夏畫成了一個半島,三面臨海。但除了這個明顯的錯誤以外,九州基本對位。古地圖的東西南北跟當代地圖不同,當代地圖是上北下南,古地圖是上西下東,所以我們看到古揚州在這張圖的下方,旁邊有三江,上海就在靠近東海的一片區域。大禹為厎定震澤而疏通的古松江和古東江都從今上海境內入海。尤其是古東江,它是一個相當龐大的水系,其主干道和若干支流就從杭州灣北岸的今奉賢、金山地區入海。這是非常重要的敘事,古松江與古東江把上海地區與太湖平原腹地連成一體,而九州的劃分又使上海地區從國家文明誕生之初就成為華夏的重要組成部分。

二、康王巡狩護境

大禹是夏代的奠基者,也被稱為第一代夏王。盡管從國家文明誕生的那一刻起,我們所在的這片土地就是華夏的重要組成部分,但不能否認,處于東南沿海的上海地區距離中原政治中心太過遙遠。而且夏代與后世國家不太一樣,各地的方國是由原始部落發展而成的,實施以血緣為中心的自治,中央跟地方的關系相當松散。為了加強對地方,尤其是對沿海地區的統治,夏王建立了一種軍事演習制度,叫做“巡狩”,就是到沿海地區去進行軍事演習,向地方勢力彰顯中央強大的軍事實力,以震懾地方。早期的王,巡狩東南沿海的歷史記錄有不少,比如古書《竹書紀年》記錄說:“(帝芒)元年……命九(夷)東狩于海,獲大魚。”夏王芒曾到東南沿海巡狩,這次巡狩還延續到了海上,在海上捕獲了一條大魚。巡狩這種制度對于安定邊境非常有用,因此從夏朝一直延用到了周朝。相傳,西周第三代王——康王姬釗也曾到東南沿海巡狩。周康王的巡狩具有相當直接的安定東南沿海的目的。康王是伐紂的武王之孫,武王伐紂成功后不久就去世了,他兒子周成王繼位的時候還是個小孩子。成王的叔叔們聯合了東南沿海的方國趁機作亂,使風雨飄搖中的西周王朝雪上加霜。這個事情極大地影響了從成王到康王的執政方略,他們都很注意東南沿海的安穩。相傳,康王姬釗曾來到杭州灣北岸的上海地區,不僅在這里進行了軍事演習,還建了一座軍事堡壘。在南宋《云間志》中,這座軍事堡壘被稱作“金山城”,因為這個城就修在金山邊上。

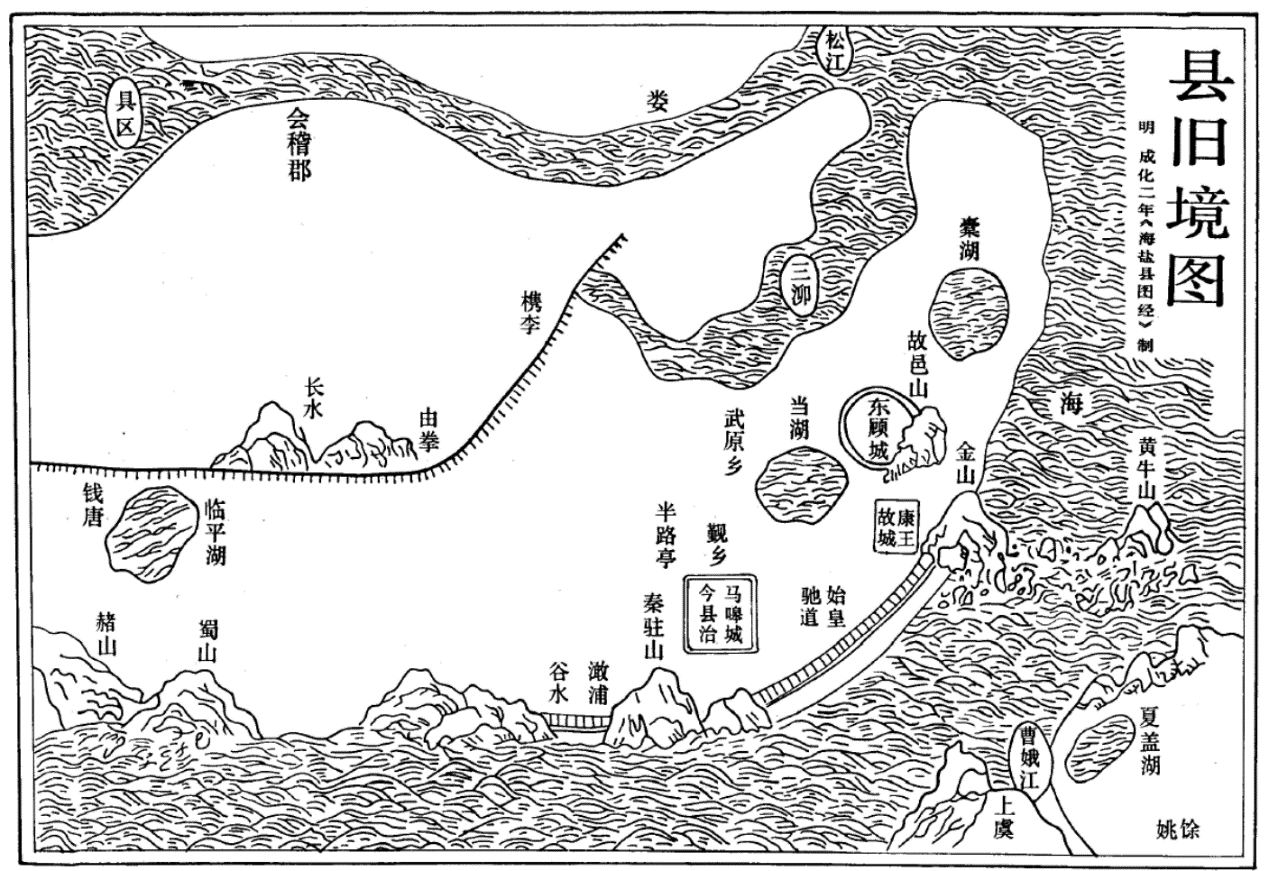

圖3 縣境舊圖 明代《海鹽縣圖經》插圖

很可惜,這座城后來沉沒到杭州灣海底了,現在我們只能在一些還保存下來的文字敘事和圖像敘事中尋找它,比如這幅明代《海鹽縣圖經》中的插圖。古海鹽縣最早設立于秦代,是上海地區最古老的三個縣級行政區之一,奉賢地區曾經屬于古海鹽縣,所以這幅圖描繪的范圍也包括了今天的奉賢。在圖的東南方有個方塊,中間寫著“康王故城”,也就是說這幅圖的作者認為周康王就在此處建了城。今天已經在杭州灣中的大金山島在這幅圖上還是海陸分界的標志,說明這不是明代地圖,它至少描述的是南宋以前的情況,所以它叫“縣舊境圖”。請大家注意金山邊上這條“始皇馳道”,后面我們還會提到。此圖是明代海鹽縣人根據當時流傳的神話傳說所構筑的舊海鹽縣的歷史,有很高的研究價值。

三、吳王三女遺骨

康王巡狩發生在西周時期,到了東周,周天子的權威一落千丈,在今天的東南沿海地區,吳國和越國已崛起。但吳國和越國不是土生土長的本地政權,而是一開始就受到了中原文化的深刻影響。最早的吳王,其實跟周王是有血緣關系的,在吳越地區文化史上,有一個叫做“泰伯奔吳”的著名傳說。泰伯奔吳發生在商末,泰伯是周族首領的大兒子、周文王的大伯,周文王的父親叫做季歷,季歷從小就特別聰明,很有才華,他的父親想培養他當接班人,但是他上面還有兩個哥哥,按照長子繼承制,他沒有資格繼承周族王位。他的兩個哥哥,大哥泰伯和二哥仲雍,也挺有才能,更有德行,他們決定成全老父親的心思,便離家出走來到遙遠的東南沿海,以今天的無錫梅里為政治中心建立起吳政權。

越國的第一代王叫做無余,無余是大禹的后代,是夏王少康的庶子。夏初曾發生過“太康失國”的政治動蕩,而導致“太康失國”的有窮氏是東南沿海九夷中的一支。因此少康繼位后特別注意對東南沿海的統治,他將庶子無余封在了祖先大禹陵墓所在地,也就是今天的紹興會稽山。從表面上看,指派一個后代為先祖守靈很正常,符合孝親傳統。但少康這種行為的背后其實有很實際的政治需要,即鞏固東南沿海地區。所以無余就來到這里,以會稽為中心建起了越國。

吳越兩國地域相近,習俗相似,甚至連主要經濟生產方式都一樣——以漁鹽為主。時間長了,兩國的王都有了吞并對方之心,所以就開始了吳越爭霸。包括奉賢在內的上海地區一直處于吳越故地的邊陲,有“吳根越腳”之稱。吳國與越國的統治范圍有一個分界線,也就是杭州灣。杭州灣以北包括今天的上海地區屬于吳國統治的核心區,杭州灣以南是越國統治的核心區,當時的奉賢就是吳國的大后方。吳越爭霸戰爭持續了很長時間,先是吳王取得了勝利,后來越王總結經驗教訓,反敗為勝。越國勝利后,吳王夫差自刎了。相傳,夫差有三個女兒,她們肩負了吳國復國的希望,奔赴吳國的大后方,也就是今天的奉賢,企圖在這里尋求財力和人力的支持,可惜最后身死國滅,尸體被埋葬在今奉賢地區,留下了吳王三女岡的神話。

這種出身高貴、容貌美麗、命運凄慘的女性特別能引起古代文人的同情之心,所以后來北宋華亭縣縣令唐詢聽說吳國三位公主的傳說后,寫下了一首名為《三女岡》的詩,并寄給了他的朋友——文學家梅堯臣、文學家和政治家王安石。這兩位也作了兩首同名詩來應和。古代文人對女性有一種誤解,認為美貌的女性常常誤國,比如褒姒和妲己,但王安石的詩體現了很不同的觀點,用今天的話來說,就是歷史唯物主義的觀點,他說其實爭權奪利之事都是男人搞出來的,即使三位公主復生,還能保持傾國傾城的容貌,也無法改變政治斗爭的結局,也就是“音容若有作,無力傾人城。”

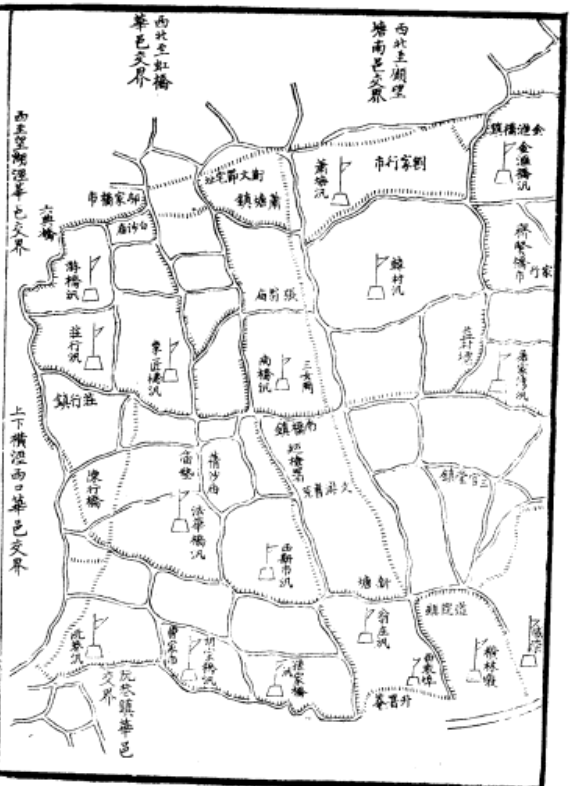

圖4 奉賢全縣境圖局部,清代《光緒重修奉賢縣志》插圖

三女岡的神話隨著梅堯臣、王安石之詩的宣傳,實際上在北宋時期已經把奉賢光輝的文化形象宣傳出去了,我相信,北宋很多人都讀到了這些詩,了解了三女岡的位置。清代奉賢建縣后,將三女岡神話作為本地非常重要的文化資源記錄在縣志中。這是清代奉賢縣志中的一幅插圖,圖中標注了三女岡遺跡所在地,體現了神話傳說在塑造地方歷史文化形象方面的重要功能。

四、先賢言偃傳教

對奉賢具有更深遠文化影響力的傳說是言偃傳教。清代《光緒重修奉賢縣志》開篇提到“奉賢縣相傳以言子得名,謂言子嘗至其地,邑人相舉奉之也。”相傳,孔子有被譽為“七十二賢人”的七十二位杰出弟子,其中唯一的江南弟子言偃曾來奉賢傳教,當地人很感激他的教化,家家戶戶敬奉先賢,后來此地就叫做奉賢。言偃傳教的傳說在奉賢地區影響深遠。光緒年間重修的奉賢縣志中記錄說縣城中有兩座言子祠:“言子祠一在城西北隅,與節孝祠鄰……后殿供言夫子神位,中為道南學舍,每歲春秋上丁致祭……其一初在南橋北街,文昌閣左……咸豐十一年賊毀……遷呂祖祠左……每歲春秋致祭。”一座言子祠在西北角,另一座一開始在南橋北街,后來被太平軍燒毀,易址重建于呂祖祠的左面。

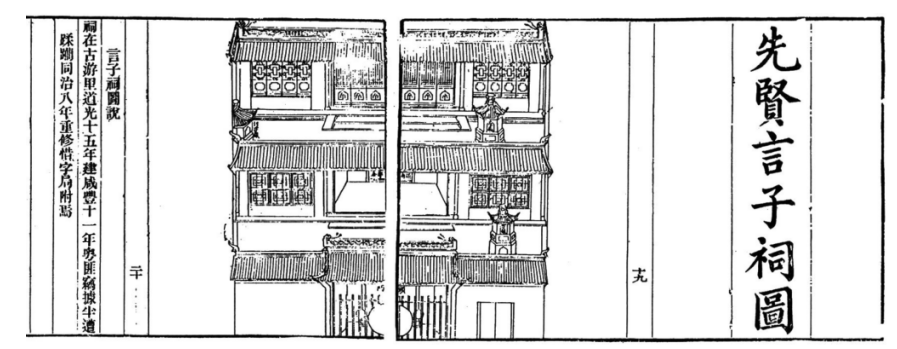

圖5 先賢言子祠圖 清代《光緒重修奉賢縣志》插圖

此圖描繪的是易址重建的第二座言子祠,是一座兩進院落。有意思的是,其他地方的官辦學校一般是跟孔子廟在一處,但在奉賢縣城里,官辦的學校,也就是“道南學舍”是跟言子祠在一處的,說明在奉賢地區,言子的地位不低于他的老師孔子。古代奉賢民眾特別崇奉言子,不僅為他立祠,還采用了很高等級的每年春秋兩次祭祀的方式紀念他。這種對言子傳教傳說的提倡和重視,極大地提升了奉賢地區的文化地位。

五、秦皇修道觀海

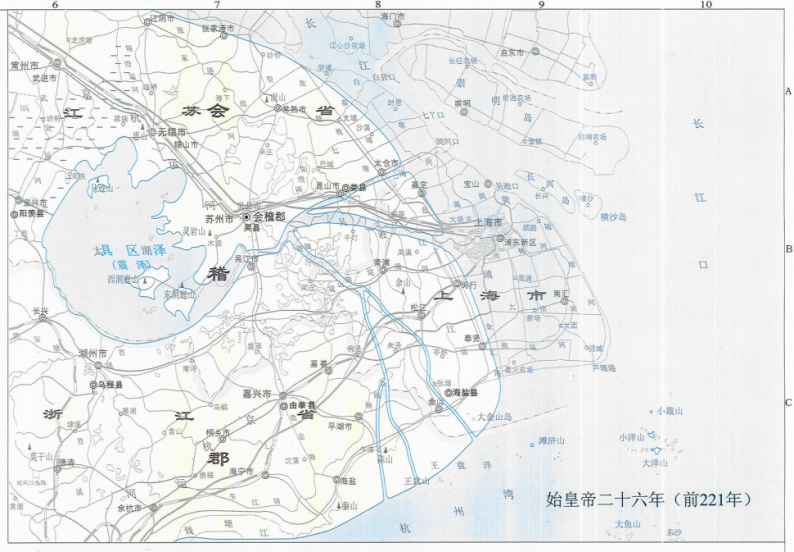

圖6 秦代上海地圖 選自《中國歷史地圖集》

秦始皇統一中國后,上海地區出現了歷史上最早的縣級行政單位——婁縣、海鹽縣和由拳縣。從上圖可以看出,三個古縣中僅有海鹽縣縣城位于今上海。今奉賢地區離海鹽縣城不遠,我們可以想象,距離縣城不遠的奉賢因此獲得了很好發展機會,社會經濟和文化都得到了發展。

相傳,秦始皇還修建了秦馳道。秦馳道,就是秦代的高等級公路。秦始皇統一中國之前,六國各自為政,車道有寬有窄,馬車也大小不同。這種情況在中國統一之后就出問題了,車輛在不同的車道上行走很不方便,于是秦始皇就下令“車同軌”,即統一全國車輛兩輪間的距離,這樣全國各地車輛來往就方便了。“車同軌”具有重要的意義,讓整個中國連成一體,一輛車可以走南闖北。但車輛的迅速行駛對路面的要求也很高,所以秦始皇又運用國家力量修建了四通八達的適合馬車行走的道路,就是秦馳道。但秦馳道的歷史太過久遠,它究竟如何分布,已經沒有確切的記載了。有學者對秦馳道進行了研究,畫出了秦馳道示意圖,其中有一條馳道是通向東南沿海的濱海道,相傳這條馳道就修到了今天的奉賢境內。

北宋華亭縣令唐詢作過一首名為《秦始皇馳道》的詩,詩前有小序,說:“在縣西北昆山南四里,相傳有大堽路,西通吳城,即馳道也。”華亭縣城西北的一條路,民間相傳就是秦始皇修建的馳道。秦始皇修建馳道的傳說不僅在民間流傳,載錄在古詩中,還進入了地方志,明代《松江府志》載:“蕭塘,在十三保,相傳秦始皇東游望海由此塘而南,故名。”《民國奉賢縣志稿》也有類似的記錄:“蕭塘,舊名秦塘,因秦始皇馳道所經,故名。” 蕭塘位于今奉賢境內,當地老百姓說它以前叫作秦塘,相傳秦始皇修建的馳道從蕭塘邊上經過,因此得名。

民眾認為秦始皇曾順著秦馳道來到今奉賢地區。他來干什么?來望海,所以《松江府志》中有“秦始皇東游望海由此塘而南”的記錄。秦始皇在統一全國之前的政治斗爭中常常遭遇死亡威脅,因此很怕死。他稱帝后,派出了很多人尋訪海外仙山,想求得長生不死之藥。尋求長生不死之藥不是秦始皇的發明,早在先秦時期就已經出現了神仙方術思想,認為世界上有能長生不死的神仙。這樣的思想在清代《奉賢縣志》中也有體現,并且它從神話傳說變成了文化古跡。

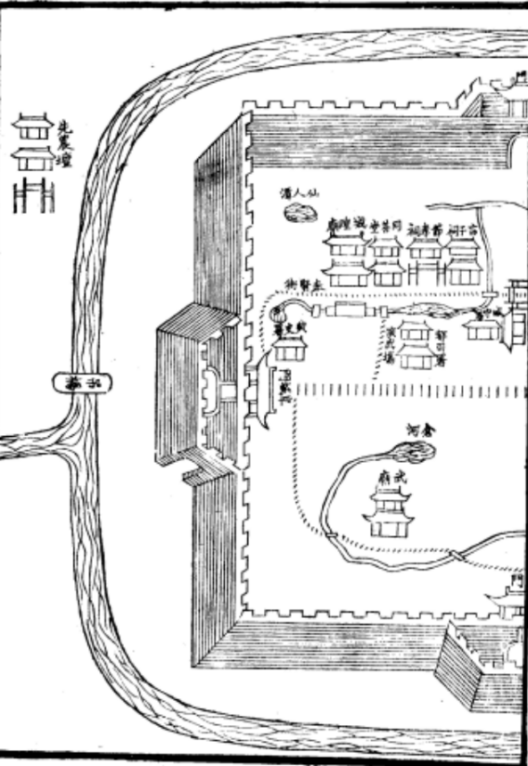

圖7 奉賢縣城圖局部,清代《光緒重修奉賢縣志》插圖

《光緒重修奉賢縣志》記錄了兩個奉賢古跡:“仙人潭在邑廟西北,大旱不涸。”“仙水塘在阮巷鎮西南隅,相傳國初有水一潭,冬夏不涸,可拭目。”在城隍廟西北有一座仙人潭,春夏秋冬都不干涸。還有一座仙水塘在阮巷鎮西南,用塘水洗眼睛能治療眼部疾病。這明顯是關于仙跡的神話傳說。仙跡敘事不僅有文字,還有圖像。這是奉賢縣志中的一幅插圖,左上角有一個小池子,標著三個字——“仙人潭”,描繪的就是城隍廟西北的那座仙人潭。

這些表達神仙方術思想的神話傳說之所以在奉賢地區產生,主要跟地理環境有關。奉賢曾兩面臨海,海中還有不少小島,很像秦始皇要尋訪的海外仙山。于是由中原地區傳來的神仙方術思想就在東南沿海扎根,然后四處傳播,變成了當地的文化古跡。這說明很早以前,民眾就將奉賢當作仙人尋訪過、有仙跡留存的福地了。前述的三女岡傳說其實也含有這樣的意思。大家可能會覺得墳地不吉利,但吳國公主這種級別的人埋葬的地方一定是經過選擇的風水寶地。所以至少在先秦時期,當地人就認為奉賢是風水寶地了。到了秦代,這里又有了這么多神仙遺跡的傳說,那就是風水寶地加福地。秦始皇馳道、秦皇觀滄海的神話傳說,也被王安石、梅堯臣用詩歌的形式記錄了下來。這些詩在北宋時期就已經把奉賢“福地”的形象宣傳了出去。

我前面分享了這么多神話傳說,對于當下的新城建設有什么意義呢?我認為,我們要建設的新城不是畫幾張圖紙就能建起來的城市建筑群,而應該是一座能得到民眾認同的充滿文化底蘊和區域特色的新城。

怎樣建設這樣的新城呢?對于建縣時間晚,歷史記錄并不豐富的奉賢來說,神話傳說就是非常好的材料。民眾創造的神話傳說反映了他們的文化認同,怎樣的文化認同呢?民眾認為:奉賢很早就是歷史底蘊深厚的風水寶地,不僅是賢者傳播教化之地,也是許多王公貴族(周康王、秦始皇、吳王公主)眷顧的福地。我們應該用好這些神話傳說材料,塑造好奉賢的地方文化形象,將奉賢新城打造成一座賢者之地、一座福城。

(作者畢旭玲系上海社會科學院文學所民俗與非遺研究室主任,本文根據作者11月13日下午在上海博物館與澎湃新聞聯合打造的文化項目“魔都與新城:共啟尋根之旅”系列講座第五場“奉賢:從賢者之地到江南水鄉”上的發言整理而成。由澎湃新聞記者王琳杰、實習生吳若凝整理,經作者審訂。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司