- +1

小說就是一場魔術,用虛構的故事表現對真相的洞見 | 此刻夜讀

文學報 · 此刻夜讀

評論家哈羅德·布魯姆曾說:“善于讀書是孤獨可以提供給你最大的樂趣。”人生難免會孤獨,閱讀文學卻能讓我們享受孤獨。但在碎片化閱讀的時代,如何超越現代小說晦澀的技法、長篇累牘的體量,放慢速度沉浸式閱讀,成為專業讀者?

在《敘事人生》一書中,作者李杭媛精選若干或經典或先鋒的中外小說,以敘事技法為解碼器,從視角、語言、人物、情節、場景、情緒等方面剖析小說創作與閱讀的基本法則,以及作家在運用技法上的突破與創新。

《敘事人生:小說精讀課》

李杭媛/著

廣州出版社

超越現實的虛構

什么是小說?東漢學者班固在《漢書·藝文志》里這樣定義:“小說家者流,蓋出于稗官。街談巷語,道聽途說者之所造也。孔子曰:‘雖小道,必有可觀者焉,致遠恐泥,是以君子弗為也’。”

中國古人很早就發現,民間有一種專門搜集小道消息、坊間故事的人,這些人被認為是最早的小說家。但儒家認為,這種制造傳奇故事的雕蟲小技非君子之道。

那么,人類對故事的需求僅僅只是滿足街談巷議的“八卦”好奇心嗎?恐怕不止如此。

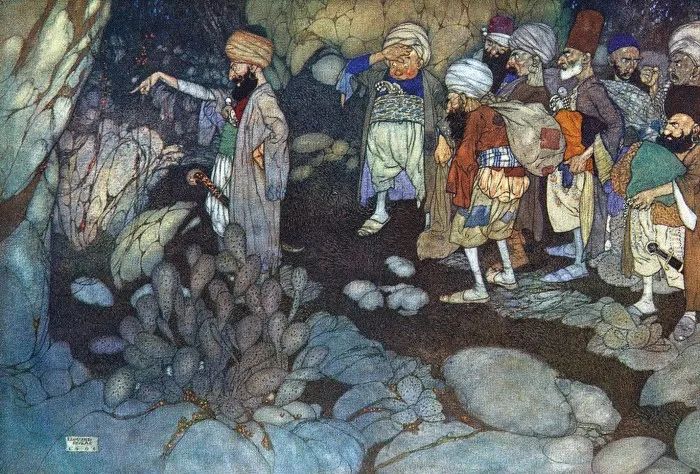

一千零一夜 【法】埃德蒙·杜拉克/繪

還記得《一千零一夜》中的第一個故事嗎?國王因為被出軌而對天底下所有女性抱有深仇大恨,每娶一個妻子,必在新婚之夜結束前殺了她。山魯佐德王后為了避免和之前的王后一樣被殘忍殺死,想出了在新婚之夜給暴君講故事的妙計。就在故事推進到最精彩的時候,天亮了。她打住話頭,將懸念留到下一個夜晚揭曉。

穿越到今天,山魯佐德一定是電視劇“最佳劇情片”獲獎導演,一集一集吸引著觀眾往后看。于是,這講故事的一千零一夜成就了這本《一千零一夜》小說集,最終連國王也被這些既有趣又蘊含哲理的故事征服,決定停止復仇的殺戮。這么看來,阿拉伯人很早就意識到,故事的魅力不僅僅在于娛樂、消遣,故事還詮釋著我們,定義著我們,改變著我們,甚至從某種意義上說,講故事是一件生死攸關的事。

一千零一夜 【法】埃德蒙·杜拉克/繪

孟子更實際地回應了這個問題。

當梁(魏)惠王苦惱于自己明明已經盡心賑災卻依然沒有鄰國之民投奔到魏國的時候,孟子沒有直接罵他:“您跟別國的君王有什么差別呀?天天打仗,民不聊生。”孟子知道,如果這么說,君臣之間友誼的小船就翻了。你看孟子是怎么說的:“王好戰,請以戰喻。”意思是:大王不是喜歡打仗嗎?我來給您講個關于打仗的故事吧。

這句話,太有分量了。既投其所好,用對方感興趣的故事講道理,又婉轉含蓄地觸及梁惠王的根本問題:好戰。所以,講故事也是一種言說的技巧。無論是公共社交還是日常交流,條分縷析地講道理遠不如講個有意思的故事效果好。

當然,如果你從更加廣闊的視野回看,人類的歷史又何嘗不是關于人類從哪里來、到哪里去的宏大敘事呢?講故事不僅是一種言說方式,以什么視角、站在什么立場、講述誰的故事、從哪里講起、怎么講,都關乎我們怎么理解這個世界,怎么理解我們自己。

小說家們大可以像好萊塢夢工廠那樣用故事“造夢”,給在泥濘與黑暗中踉蹌掙扎的我們帶來負重前行的動力(從某種意義上說,神話傳說和童話故事正是承擔著這樣的功能);當然也可以像寫實主義大師們那樣,將現實用虛構的時空“復寫”出來,展現社會生活的橫截面。

但更有可能的是,當代人會覺得,第一種故事太天真幼稚,而第二種故事又沒什么意思。

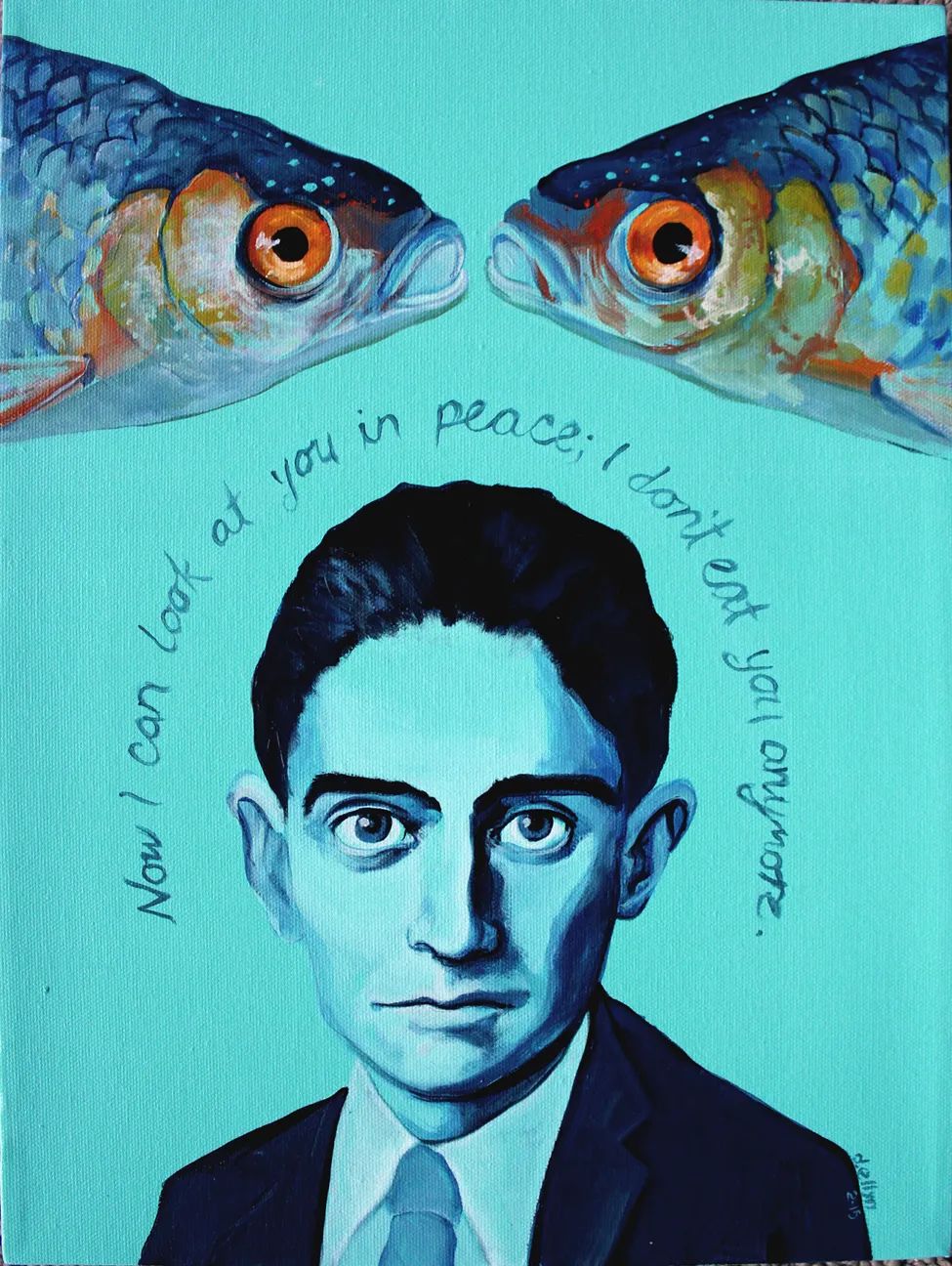

現代以來的小說從反映社會生活轉向探索內心世界。比起展現19世紀法國社會“百科全書”的巴爾扎克,躲在地下室的小黑屋奮筆疾書的卡夫卡更貼近現代小說的形象——起筆就把人變成蟲子(《變形記》)。現代小說用極端、變異、超現實的設定,映射人類社會的荒誕處境,放大人性的幽微和復雜,讓你直面在機械化的現代社會中被異化的自我。

弗蘭茲·卡夫卡畫像

德納·艾林/繪

《城堡》里那個費盡周章卻始終連赴任單位的門檻都進不了的土地測量員,不就是今天沒完沒了地加班的現代人嗎?拼命工作的意義是什么?僅僅只是升職加薪、買車買房?這些固然不錯,可是工作本身的意義呢?一個文件的批示要經過層層煩瑣的手續,三言兩語可以解決的問題要開上三四個小時的會,每個人都不過是社會生產這架巨型機器中的一顆螺絲釘,不正像極了小說中處處碰壁而找不到組織,也沒有出路的小K們嗎?

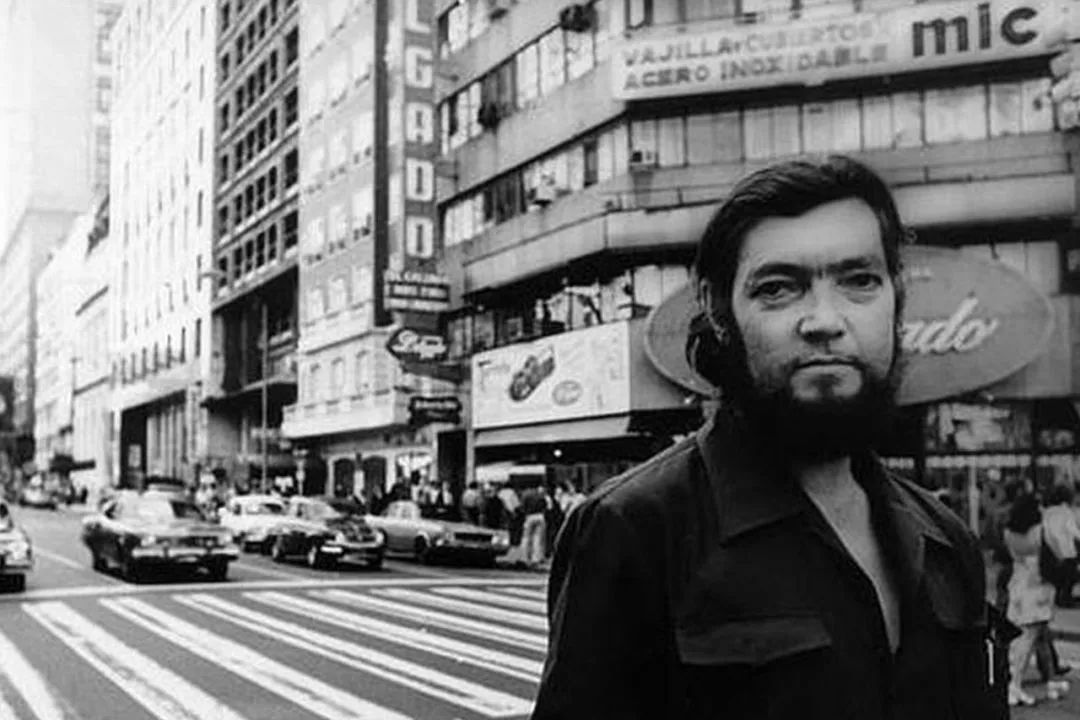

你看,小說看似虛構,虛構的世界有時卻比現實世界更加真實。更何況小說比現實自由,且自由得多。與加西亞·馬爾克斯齊名,并稱拉美文學爆炸四大主將之一的阿根廷作家胡里奧·科塔薩爾寫過一個很有意思的短篇小說,叫《公園續幕》。故事講的是一個男人在出差途中讀到了一本小說。由于被情節吸引,他一回到家就處理完所有事務、然后關起門,坐到書房里,舒服地倚在高靠背的綠色天鵝絨椅子上,繼續讀那本書。他背對著門,因為不想被打擾、讀了幾章后,左手不自覺地一次次撫過鋪有綠色天鵝絨的扶手。他漸漸忘了周遭的世界,沉醉在小說主人公齷齪的兩難境地。

胡里奧·科塔薩爾

男人在讀什么?作者沒有直接說。但從描寫來看,很可能是兩個情人在山上的茅屋里私會的故事。就在二人纏綿之時,故事轉筆描寫情夫的心理:

抵在胸前的匕首熾熱,下面悸動著潛藏的自由……就連牽動著情夫身體的萬種纏綿,似乎想挽留他、勸阻他的千般愛撫,都可恨地勾勒出了另一個必須毀滅的人的輪廓。一切都盡在盤算之中:不在場證明、意外的險情、可能的錯誤。

這寥寥數筆,透露出豐富的信息。讀到此,讀者恐怕會和閱讀的男人一樣倒吸一口涼氣:這不僅是一場偷情的不倫之戀,還是一場在醞釀中的謀殺。男人或是厭倦了這種偷偷摸摸的關系,或是害怕被妻子發現,最終決定殺死情人。

對當代讀者,故事推進到這里,也就五分刺激而已。你可能會想,這不過是一出被影視作品已經演繹得爛俗的情殺懸疑劇。但就在小說快結束之處,故事不動聲色地偏離了主軸:情人分手,情夫看著女人朝相反的方向走遠,然后他朝著她離去的方向開始奔跑。在樹叢和籬笆的掩藏下,他一直跑,直到迷蒙的絳色晚霞浮起,他看見了林蔭盡頭的大屋。

科塔薩爾這段描寫極其精彩:

狗不應該吠叫。確實沒叫。管家這時候應該不在。確實不在。他走上門廊的三級臺階,進了屋。血流在耳邊奔騰,女人的話縈回其中,向他傳來:進門是一間藍色前廳、一條走廊、一道鋪著地毯的樓梯。上了樓梯,有兩扇門,第一個房間里沒有人,第二個房間里也一樣。接著,是書房的門,是他手握著的匕首,是落地窗外的光線,是綠色天鵝絨扶手椅的高靠背,是扶手椅上那正讀著小說的男人的頭顱。

這個結尾太意外、太驚悚,也太炫技了。

意外的是你想不到故事里的故事竟然會跳出故事來。虛構時空里的人物竟然闖入了現實時空,閱讀的人正是被閱讀的人要謀殺的對象。

電影《盜夢空間》劇照

元敘述以來,關于小說的小說、故事里套故事的套層結構已經不是什么新鮮的技巧。但是很少有小說家會讓里層的故事跳出來改變外層的故事。這就如同電影《盜夢空間》的主人公最深層夢境中的“自我”最終改變了現實層面的他。可怕吧?

驚悚的是,情夫為什么要殺這個男人?這就需要追問,這個小說里的男人與讀小說的男人之間是什么關系?

于是我們必須從頭來梳理一遍小說。再讀一遍,你會發現你被作者“耍”了。顯然,小說主體部分對里層故事的敘述給了你諸多誤導信息,讓你誤以為情夫的謀殺目標是與他愛意纏綿的情婦。畢竟,“另一個必須毀滅的人的輪廓”并未點明究竟是誰。

那么,為什么謀殺對象是讀小說的男人?也許讀小說的男人,正是那個情婦的丈夫。情夫不是要終結婚外情,而是和情婦一同密謀,用殺掉丈夫來結束三角關系。不過,這只是讀者的猜測。畢竟,根據前面的描述,男人只是醞釀著殺戮的情緒,并沒有點名殺戮的對象。小說沒有給出確切的答案,不正是小說的魅力嗎?給你無盡的想象空間。

科爾塔薩作品

更何況,自閱讀小說之始,我們其實是跟隨著小說開頭那個讀小說的男人的視角,進入他正在讀的故事。我們在潛意識中會更加認同這個讀書的男人,因為我們就是他,他就是我們。所以當書里的人跑出來,繞到他身后,匕首投向他的時候,我們仿佛覺得小說的刀鋒也投向了我們。

作者如何能達到這樣欺騙性的效果呢?這與小說的敘事技巧有關。在這個小說里,科塔薩爾先大費周章地極力鋪陳。沒有前面的鋪墊,就沒有結局的意外。那么,作者是怎么鋪墊的?有幾個細節值得注意。

開頭寫主人公被小說吸引,閉戶讀書,特意強調了一句“背對著門”,這為殺手不動聲色闖入并從背后刺殺埋下了伏筆。有一個屋內的陳設小說特意強調了三次——他那鋪有綠色天鵝絨的扶手高背椅。這是一個極具辨識度的道具。最后我們怎么認出殺手從男人讀的故事里闖入男人所在的世界中?也是依靠這張綠色天鵝絨扶手椅。

你看,好故事不僅是因為故事本身好,也是因為故事講得好。好故事不僅能讓讀者在虛構的情節里享受追劇的快感,從故事內涵中領悟出現實的哲理,就連解讀故事的敘事技巧,也是一門藝術。可以說,小說離不開敘事,怎么講故事本身就是故事的一部分。

說實在的,這篇小說講述的不是一個令人愉悅的故事。相反,這是一個令人細思極恐的故事。一個人被他正在閱讀的人殺死。這意味著什么呢?在一個娛樂至死的時代,我們是不是也在被海量的網絡信息、輿論甚至大眾文化“殺死”?

這當然又是另外一個宏大的故事了。

所以你看,小說的魅力就是:它不是現實,卻勝似現實。

它藝術的手法讓你思考現實,思考那些隱藏的本質、那些隱忍的情緒、那些如煙的往事。它讓你在現實的一地雞毛里,獲得放飛的自由。

作為讀者,你看到的是小說萬花簡里變幻萬千的圖案。作為評論者和創作者,你要諳熟萬花簡成像的原理——萬花筒里的玻璃碎片和三棱鏡如何透過光的反射原理將簡單的圖形切割、組合、幻化出奇妙的風景。小說的技法就是藏在萬花筒里的玻璃碎片與三棱鏡的組合。

最終,所有的技法都指向一個核心問題:超現實的現實。小說就是一場魔術,用虛構的故事表現出對真相的洞見;用虛構的魔法實現對自我的超越、對世界的想象、對意義的追問。你會從這些故事中讀到關于人類命運永恒的母題——成長、歷險、尋找、復仇、和解、饒恕、救贖,等等。這些故事折射著我們每一個人對世界、對他人、對自己的欲望與恐懼、依戀與叛逆。我們成就著故事,故事也反身塑造著我們。因為偉大的故事,往往是關于宇宙、世界和人類濃縮的寓言。

新媒體編輯:李凌俊

圖片來源:pexels、資料圖

原標題:《小說就是一場魔術,用虛構的故事表現對真相的洞見 | 此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司