- +1

楊海明:我的讀研歲月與唐圭璋等先生

【編者按】

楊海明,1942年生,蘇州人,1960—1964年就讀于江蘇師范學院中文系,1978—1981年進入南京師范學院中文系,師從著名詞學家唐圭璋先生攻讀碩士學位。現(xiàn)為蘇州大學教授,曾任中國韻文學會常務理事,中國宋代文學學會副會長,現(xiàn)為中國詞學研究會名譽會長。出版專著《唐宋詞風格論》《唐宋詞史》《唐宋詞美學》《唐宋詞與人生》等。近日《詞學與詞心》一書由中華書局出版,其中包括楊海明的人生自述與他記錄的唐圭璋先生講授唐宋詞的聽課筆記。澎湃新聞經(jīng)授中華書局授權,摘發(fā)其中部分內(nèi)容。

初到南師

1978年10月份,我到南師報到,這是我人生的轉折點,從一個農(nóng)村的中學老師,進入高等學校,讀研究生,走上了從事科研這樣的一個道路。當時招研究生是很嚴格的,南師大整個一個學校,只有教育系的高覺敷教授,有名的心理學家、泰斗,有資格招,以及中文系的唐圭璋先生和孫望先生聯(lián)合招,還有徐復先生,招古漢語。就這么,一共是三組。本來招的是我和孫映奎,我學宋詞,他學唐詩。后來因為考的人多,人才多,大家就提出來能不能擴招?這樣就多招了幾位,有鐘振振、王錫九和吳偉斌。還有一個姓丁的,可惜,進來半年,有病退學了。那么我們就是五個。古漢語呢,徐復先生招了吳金華、王繼如、朱聲琦。吳金華和朱聲琦現(xiàn)已過世了。啊,日子過得很快,你看,他們兩個已過世了。那么高覺敷呢,他是教育系,招了兩個。當時整個南師大一共是十一個研究生,跟現(xiàn)在不好比。我們十一個人一共就分為三個宿舍,就門對門的。我跟孫映奎、鐘振振、王錫九住在一個宿舍里面,都是雙層床,四個雙層床,上床放箱子、被子,下床睡覺。另外再加一個雙層床,放公共的臉盆,條件非常艱苦。去了以后呢,當時非常重視,因為是頭一次招碩士生。進去不久就開會,院長、黨委書記、教務長統(tǒng)統(tǒng)都來參加我們的座談會,接見我們。那時院黨委書記兼院長是楊鞏,本來是江蘇師院的老院長,“文革”以后調(diào)到南師大,書記兼校長(院長),噢,這個老干部,非常的好,親自接見我們,后來答辯的時候,他也親自來參加我的答辯。現(xiàn)在我們蘇大的吳企明、王永健這些老先生,談到楊鞏,沒有一個不說他好的。楊鞏親自和我們開座談會,十一個碩士生大家都發(fā)言,他們發(fā)言個個都是慷慨激昂,為國爭光,攀登科學高峰。我呢,最后一個發(fā)言,我很低調(diào),我說我考研究生有一個私人目的,因為我父母親在蘇州,我父親身體不好,九死一生活過來,所以我讀研究生是想畢業(yè)以后可以回到蘇州照顧父母。大家聽了以后都啞然失笑,別人都慷慨激昂,你這個人怎么講這些話?我講話很直率。講完了以后宣布了,整個大組,現(xiàn)在相當于研究生會,那時一共十一個人,“大組長楊海明”。啊,怎么是楊海明?叫我當整個的負責人,簡直開玩笑了。后來么就開始了我們的學習生活。

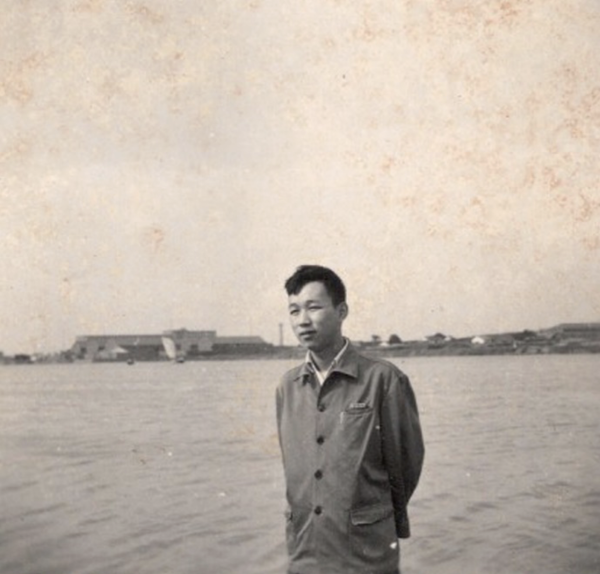

年輕時的楊海明先生

剛剛進去的時候呢,唐老與我們見了一次面,唐老是1901年出生的,1978年78歲,已經(jīng)老態(tài)龍鐘了,瘦弱得不得了。他講話輕聲輕氣的,跟我們談了一次。然后呢我們到他家里拜訪了一次。頭一年基本上沒有上課。他就講,你們呢,回去把《唐詩三百首》好好背背,把《宋詞三百首》背背,再補補課,把《詩經(jīng)》《楚辭》讀讀吧,就這么完了。第一次見面時間不多,因為他身體不好。孫先生當時比唐老小12歲,66歲,他是系主任,他抓得比較多。他底下還有一個秘書叫吳錦,管我們的。唐先生的助手叫曹濟平,是系的副主任,曹老師非常好的,他和吳錦兩個人是實際上管我們的。頭半年就回去讀《唐詩三百首》吧,哈哈,沒有講什么課。那個時候正好剛剛粉碎“四人幫”,1978年的時候正好思想解放運動,整個社會關注點不在學術,而在思想解放,那時正是中央十一屆三中全會開會前后,大家高興得不得了,當時葉子銘在南大做一個報告,“實踐是檢驗真理的唯一標準”,他來傳達內(nèi)幕消息。噢,乖乖,不得了,實踐是檢驗真理的標準,就是要打破禁區(qū),把以前的極“左”思潮扭轉起來。后來有些非常有名的作家一路上游說,到南京做報告,大家都跟著去聽啊。噢,這個時期群情激昂啊,思想解放,不得了呀。所以那時我們讀書呢,并沒有專心搞古典文學,整天就看什么書呢?剛剛粉碎“四人幫”,解放了,禁書都可以看了。當時出了一本有名的書叫《重放的鮮花》,就是把1957年打成“右派”的這些作家,比如王蒙的《組織部新來的年青人》啊,全部出了,還有陸文夫的書,那時候我們整天就是鉆圖書館看這些書。跑到圖書館呢,解禁了,胡適的書也可以看了,那個時候看了他的那個《詞史》。啊喲,有這么樣的書呀,思想這么解放,跟我們老先生講的“溫柔敦厚”啊,完全不一樣的路數(shù)。所以胡適的書,那時候也可以開放了。還有就是看遇羅錦寫她哥哥遇羅克的那些書,看了眼淚都流下來了。那時候心不在焉,全部都在看這些新出的書。

后來唐老身體好了,開始帶我們走上學術軌道。他跟孫望先生商量后,請名家給我們講學,很多很多名家,一批批來講。我現(xiàn)在查了一下我的這個聽講錄里面,孫先生頭一個講,講《詩經(jīng)》。孫望先生治學嚴謹,他很少寫東西,但是他為了要講《詩經(jīng)》,用蠅頭小楷寫了厚厚的一本《詩經(jīng)》的小冊子。整個《詩經(jīng)》講得非常規(guī)范,非常嚴謹,講了不止一次。接下來呢,哪些人來講呢?宛敏灝先生,安徽師大的詞學專家。宛敏灝先生講了很多很多,關于詞的許多知識,詳詳細細地講。他是研究張孝祥的,也是詞學名家。講完了以后呢,程千帆先生來給我們講。他本來是大“右派”,以后總算平反了,平反以后就恢復了他的公民身份。他與孫先生在大學里的時候是非常好的,還有一個常任俠,他們一起編新詩選的。孫先生年輕的時候是詩人,寫新詩,后來搞古典文學的,研究元次山,成為唐詩專家。那時請程千帆先生講課,他是另外一種風格,一邊抽香煙,一邊談笑風生。程先生厲害,他思想敏銳,看問題犀利。后來有一個作家來做報告,我坐在他邊上聽講,他就評論。我說乖乖,程千老他在政治方面是很有見地的,不是光光做學問的人,他政治上的看法是很敏銳很深刻的。程先生給我們講課,講的是唐代的科舉制度跟唐詩的關系,以史證詩。特別是講到行卷問題講得非常好。休息的時候他讓我們提問題,我就提了一個非常外行的問題:“清朝以來這么多的專家研究宋詞,都快研究完了。而你們這些前輩又是這么樣的學術深厚,你們都研究完了,我們還有什么好研究的呢?”我就提了這樣一個幼稚的問題。哈哈,程千老笑了,他說:“問題是永遠會有的,是無窮盡的,只要你們讀書就會發(fā)現(xiàn)問題。”這話他講了好多次。當初孫先生原想把他引進到南師大,南師大到底膽小,沒有這個魄力呀。后來給匡亞明知道了,他是南大的校長,資格老,級別高,他拍板把程千老引進南大。后來南大不得了,他進去以后,古代文學不得了了,招了這么多才俊,莫礪鋒為首的,底下好多好多。要是他當初退休的話,就埋沒掉了。所以這是南師大很大的一個失策。也不能怪孫先生,孫先生推薦了卻沒有用才到南大的。除了程千老給我們講課,還有很多人來講課。如卞孝萱先生,他講了很多唐代的歷史,因為他本來是研究歷史的,是范文瀾先生的助手嘛。再有呢,周勛初先生,楊明照先生,研究《文心雕龍》的,也請得來講的。還有江蘇師院的尤振中先生也來講李賀。還有很多人呢。

接下來講講孫望先生,孫先生治學非常嚴謹,他做事情是中規(guī)中矩,到位得不得了。所以對孫先生我們是非常地欽佩和感動的。他年輕的時候生過肺結核,開刀之后把肋骨去掉六根,后來又是胃切去三分之二,走路都氣喘,還給我們上課。他最后去世的時候是1990年,我正在美國開會。怎么去世的呢?當時他正在看肖鵬的博士論文,正好有兩個中年教師,外地的,跑到孫先生家里,請他寫一個評審材料,寫到一半,孫先生腦溢血過世。你看多么可惜呀,我那時在美國,也不知道,回來以后,啊,已經(jīng)過世了,未能見到最后一面。

以學術為生命的唐老

宋詞呢,是唐先生自己講的。唐先生他后來身體好了一點,開始講,講話呢很輕。他怎么上課的呢?他不像我們坐在講臺前講,他背靠一張床,床上疊了兩條厚被子,他就靠在被子上講課。聽課呢,我們六個研究生,后來走掉一個,剩五個研究生。講課時前面兩個聽得到,后面三個聽不大到,我往往坐在最前面,前邊放一個桌子,我就記,后邊幾個人聽,勉強聽,因為唐老聲音低。回去以后我把講稿整理給大家看。現(xiàn)在這本講稿還在,另外一些人的講稿我找不到了。唐老呢,就是這樣講的,慢慢慢慢講,一次一次講,很累很疲憊,聲若游絲,我們就圍坐在他跟前聽。從唐五代講起,講北宋,講南宋,大概講了好幾次,記不起了,他總體地講下來。唐老對老師非常尊重,每次提到他的老師吳梅,就稱“吳梅師”,尊敬得不得了。一講到老師,他就動感情了。抗戰(zhàn)的時候,吳梅先生逃難逃到云南,死在云南大姚。吳梅的學生李一平,也是唐老的同學,新中國成立之后做過國務院參事,幫他料理后事。后來我到蘇州工作,唐老還專門關照我,你要到蘇州蒲林巷吳梅先生家里去看看,因為他家里的房子在“文革”中給人家霸占了,不知有沒有落實政策。唐老又寫了好多信,寫給蘇州市的民主黨派負責人、市政協(xié)副主席謝孝思,他是知名人士,請他來幫忙。還有俞明,蘇州市人大常委會副主任,原來是南師中文系的總支書記。我都把信帶給他們的。當然后來有沒有落實我不曉得,因為不是一個人的力量能解決的。我也親自到蒲林巷去過。所以唐老講,他的老師是吳梅,是蘇州人,而你也是蘇州人,這個里面有緣分的。

唐圭璋先生(左三)給楊海明先生(右三)等授課

唐先生這個人真不簡單,他除了學術以外,簡直就沒有其他的興趣,跟他談就是談詞學。唐老是很苦的,他的身世很凄涼很可憐,他很小很小的時候父親死掉,接下來母親死掉,他外祖母把他養(yǎng)大。養(yǎng)大以后,到了二十幾歲,結婚,結了婚生了三個女兒。結果他三十幾歲的時候,愛人過世。正所謂幼年喪父喪母,中年喪妻。然后呢,他逃難逃到四川,在重慶,他的三個孩子則由外祖母在鄉(xiāng)下帶大。后來總算輾轉回鄉(xiāng)。新中國成立以后回來,蘇州也來過,在華東革大學習一年,因為把他當國民黨的留用人員看待。唐老在國民黨空軍學校做過一年教官,是文職人員,教書的,但當時就看成了歷史問題。后來分配到東北,在東北師大工作,后來因為他身體不好,就調(diào)回南師大。到了南師大前后,五六十年代兩個女兒又死了,只剩下一個小女兒。所以他晚年一直由小女兒唐棣棣還有他的女婿羅老師兩個人照顧。總之,唐老幼年喪父母,中年喪妻,到老了,兩個女兒又死掉。剩下呢還有外孫,第三代,正巧碰到“文化大革命”,插隊到天南海北,唐老那個心情,你們可想而知。當時他發(fā)了工資以后,寄這個外孫多少錢,那個外孫多少錢,一發(fā)工資就馬上去寄。這么一個老人,跑到郵局,郵局也不知道這個老人是什么人,開玩笑說這個人是不是一個特務啊,總往各地寄錢。

所以我后來去了以后呢,一方面跟他學習,另一方面幫忙照顧他的生活。所以我的很多詞學知識都是在平時照料他生活時閑談學到的。陪他散步,陪他去理發(fā),陪他去看病。那時看病也很不方便,唐老已經(jīng)八十歲左右了,身體有毛病,有毛病怎么辦呢?那時不像現(xiàn)在可以“打的”打得去,那時候什么也沒有的,要問學校要個車,沒有。我就拿個破自行車,唐老坐在我這個自行車上,我把他從他劍閣路的家一直推到工人醫(yī)院,即現(xiàn)在江蘇最有名的人民醫(yī)院看病。有一次看病還碰到劉海粟,劉海粟夫人陪劉海粟看病。他們都是“高知”,相互認得。后來我跟學校反映,我說唐老八十歲了,這個自行車我不敢騎,騎車帶人則怕他倒下來,出了問題,我不能負責的。跟學校講了幾次,要求學校配車,學校終于批準,特批唐老、高覺敷,大概另外還有兩個老教授,可以要學校的車去看病。這是我去爭取得來的。因此后來他生病呢,就叫車去看病。就這樣在日常的生活交談中我學到了很多東西。當時他家里這么熱的天,連電風扇都沒有一個,空調(diào)更不要說了。那一年南師大的校辦工廠生產(chǎn)了電風扇,每個系里發(fā)多少票,譬如一百個教師發(fā)五十張票,五十個人可以買,具體名單你們自己解決。唐老就問我:“我能不能拿一張票?”后來我問曹濟平,曹老師講不能,他高工資,不能給他,人家工資低,都是五十多塊錢的工資,要先給他們。唐老聽說后忙說:“好、好、好。”后來我離開南京以后,據(jù)說香港有個學者趕到南京來看唐老,這么熱的天,家里沒空調(diào),他就捐贈了一個空調(diào)。窗式空調(diào),那時候算不錯了。從此唐老家里才總算有了個空調(diào)。還有最熱的那一年,有個學生父母是部隊干部,他們可以把唐老接到湯山療養(yǎng)院避暑,因為那里有空調(diào)。唐老很高興,那么叫誰陪呢?叫我,我說我高興,我陪您去。結果車子開到湯山,住了下來,唐老安頓好了,就問我:“你睡哪里呢?”我說:“我邊上弄個小床,或者地上鋪個席子就行。”醫(yī)院卻說:“不行的,我們規(guī)定不可以。只能唐老一個人睡,你不能在這里。”唐老說:“不行哎,萬一我晚上出了問題,叫都叫不應呀。”所以只好回來,當天就回來了。你們看,那個時候知識分子待遇就這樣可憐。

但是唐老平時整天跟我講的就是宋詞。他老人家非常謙虛,有一件事情他一直忘不了。那就是他編的《全宋詞》,新中國成立以后重新修訂,發(fā)現(xiàn)有不少錯誤,要增補修訂。但是呢,他自己犯類風濕關節(jié)炎,動手動不了,也不能查書。他平時查書呢,我在就叫我去查,到南京圖書館,查了以后告訴他。有人來信問什么問題也叫我去查。但那個時候他不能查呀,就向中華書局推薦王仲聞先生,也叫王學初,就是王國維的小兒子,學問非常好,叫他幫忙做這個增訂修補工作。他們以前就認識。王先生因為有歷史問題,大概民國時期做過郵政局的什么工作,一直是打入另冊的,連正式工作也沒有。這樣中華書局就把他請去了,做這個修訂工作。王仲聞先生也是大學問家,非常厲害。發(fā)現(xiàn)問題就寫信給唐老,唐老再回信,這些信現(xiàn)在編成了一本書:《全宋詞審稿筆記》。后來弄好以后呢,重新出《全宋詞》。唐老就講,要寫上王仲聞的名字,或者是兩個人合編,或者至少是王仲聞校訂。他就寫信給中華書局,寫信給南師黨委,要把王先生的名字放上去,不能掠人之美。但有關部門卻不同意,因為王有歷史問題。唐先生講到這個事情,就非常地內(nèi)疚,但其實這并不是他的責任。“文革”當中王先生受迫害過世了。所以唐老給我們講課,一講到《全宋詞》,就講王先生,一直堅持要把他的名字放上去,后來終于放上去了。所以唐老就是這樣的一個人,從這些小事里面就看出來,唐先生的人品之高。

他做學問是非常嚴謹?shù)模植槐苤M錯誤。舉一個例子,他做的朱彊村編的《宋詞三百首》的箋注,里面收有岳飛的《滿江紅》,后面附錄了幾條評語,其中有一條是宋朝的《藏一話腴》,但是他不是直接從《藏一話腴》抄來的,而是從沈雄的《古今詞話》里面轉錄過來的。因為古代的文字是沒有標點的,所以很容易就把沈雄的話“又作《滿江紅》,忠憤可見,其不欲等閑白了少年頭,可以明其心事”與《藏一話腴》的原文混淆在一起。后來夏承燾先生有個學生,他研究《滿江紅》真?zhèn)危驗檎冶樗未墨I沒有發(fā)現(xiàn)提到《滿江紅》的,但從唐先生的《宋詞三百首箋注》里卻發(fā)現(xiàn)了《藏一話腴》有這么一段話,所以特地來請教唐老。結果唐先生發(fā)現(xiàn):“哎,錯了,我是把沈雄的話也引過來了。”實際上后面引《滿江紅》的幾句話是沈雄自己加上去的,《藏一話腴》本身沒有這個話。所以他跟我們講:“做學問一定要查第一手資料,要引《藏一話腴》就引《藏一話腴》,不要在沈雄的《古今詞話》里引《藏一話腴》。要引也可以,但一定要校對原文。”后來唐先生又寫了文章,《讀詞五記》,把這個問題,正式地書面講出來。意思就是我疏忽了,這個《藏一話腴》不是不容易找的本子,一找就找到了,我就因為沒有查原書,所以就把沈雄的第二手材料引過來,造成了一個錯誤,要引以為戒。你看唐先生這么大的學問,卻是這樣地認真。

還有一件事情,就是李清照改嫁的問題。因為唐先生是老一輩人,他們夫妻情重,他夫人三十幾歲逝世后,他寫了多少詞懷念她,《夢桐詞》里面字字血淚啊。所以從他的感情出發(fā),認為李清照不會改嫁。他是有這么一個想法的,但是還要有文獻做根據(jù)呀。后來有一個老先生,叫黃墨谷,她是喬大壯的女學生。她呢,比唐老的態(tài)度還要堅決,她站在女性的角度,誰說李清照改嫁,就是她的敵人。她火得不得了,很生氣,寫文章要駁斥一位中國科學院的、搞理工科的學者王延梯,因為王先生編的李清照集,認為李清照是改嫁的。他找了好多文獻,有文獻支撐,后來王仲聞也是支持他的。要根據(jù)文獻講話,有文獻證明她是改嫁的,就只好承認她是改嫁的。其實改嫁也沒有什么大問題。但是黃墨谷就是火得不得了,投稿投到《文學評論》,那時候叫《文學研究》,退稿,又投《文學遺產(chǎn)》,又退稿,因為她這個文章沒有文獻根據(jù),完全是感情用事。她又寫信到中國婦聯(lián),說我們一千年才出了這么一個女作家,有人還要污蔑她,說她改嫁。中國婦聯(lián)的同志看了也笑了。當時中國科學院與中國社科院沒有分開,《文學研究》是科學院的刊物,她就說他們包庇自己人。后來她把文章寄給唐老,因為她知道唐老是支持不改嫁的。但唐老看了以后,也只無可奈何地笑了。他對我說:“文章是要講證據(jù)的,光意氣用事是沒有用的。《文學評論》退了,《文學遺產(chǎn)》也退了,你看怎么辦?”我說您就幫她推薦一個小一點的刊物,看能不能登?后來幫她找了另外一個刊物,終于登出來了。黃墨谷呢,又重新編了一本李清照集子,但那個質(zhì)量和王仲聞編的李清照集子就不好比了。所以唐老即使是感情上傾向于她的,但是,做學問就是要實事求是,不能說你跟我觀點一樣的,我就支持你。后來我調(diào)到蘇州,他聽說有個人拍了一部電影,叫《李清照》,他寫信給我,因為他不可能出去看電影,他說你趕緊看這個電影,電影里李清照有沒有改嫁?我后來去看了,里面的李清照改嫁了,我告訴他之后,他也無可奈何。

古道熱腸的段熙仲先生

再講講段老。段老段熙仲老先生,比唐老年齡還大,但身體比較好。段老給我們講課,講了很多次。他先給我們講《楚辭》。我們住在三樓,他八十多了,突然之間咚咚咚敲門,跑進來,一看是一個老頭,我們不認得,矮矮的,留著胡子。他問我們是研究生嗎?我們說:是、是、是。一介紹才知道是段老,他家里很遠,步行過來,還要跑到三樓,手里拎一個什么?屈原的塑像。他跟我們講屈原,帶一個屈原的塑像,白色的,他說:“為什么要把屈原請來?屈原是一個忠貞的愛國者,所以我把他請來。”哎,老先生這個愛國的熱情是不得了。段老的學問也是不得了啊,南師大的中年老師都跟我們講,段老的學問南師大中文系第一。唐先生呢,精,精于宋詞,專家,全國第一。段老的學問則上至先秦,下到唐宋,哎,學問大。他曾是陳立夫的秘書,跟段祺瑞是本家。段老最擅長的是先秦的禮儀,是全國最有名的禮儀專家之一。他當時寫了一篇文章,很長很長的,寄到中華書局,因為有十萬字左右,無法刊登。怎么辦?中華書局專門出了一本《文史》雜志來登段老的文章。禮儀專家,當時最有名的一個是周谷城,一個就是段熙仲。后來他又做《水經(jīng)注》的研究,出了巨著,學問大得不得了。有一次錢仲聯(lián)錢老偷偷地給我講,因為他倆是不對勁的。他說:“南師大真正有學問的是段熙仲,可是他不懂清詩。”哈哈哈,兩個人都是學問大得不得了。段老為人也令人欽佩,他知道我是唐老研究生考試的“狀元”,對我特別器重。他講了《楚辭》之后,叫我們提問題,每人提一個問題。他和唐老不一樣,唐老就是講,一段一段地講,他是要提問的。結果我提了一個問題:《詩經(jīng)》的賦比興和《楚辭》的比興有什么不同?噢,他說你這個問題提得有水平。憑這個問題,他就看中我了,對我特別好。后來他自己帶研究生了,還偷偷叫我,你到我這里來聽我的課,別的人我不叫。再后來我聽了幾次之后,他發(fā)現(xiàn)不好了,說唐老、孫先生會有意見的,哈哈,課你不要聽,但有問題可以到我家里來問。

所以段老是古道熱腸。他學問大得怎么樣呢?我講一個例子,不是我后來做畢業(yè)論文《張炎家世考》嗎?待會要講到的,你看我光光查張炎的材料,一篇一篇文章摘錄,就這么五本。好不容易才考證出來張炎的祖父叫張濡,張炎的曾祖父叫張镃,而張镃呢,是南宋初年的大將、殺害岳飛的張俊的長房長孫。那個考證是不容易呀,唐老當年跟我講,你若把張炎家世考出來呢,你就畢業(yè)了。他說:“你寫文章,評論張炎的詞風、詞論呀,我相信你,因為你是中學老師,文章能寫,評論問題不大。但是張炎家世考,人家都沒考出來,清朝人沒考出來,夏先生(承燾)也沒考出來,龍榆生也沒考出來,我也沒考出來,你去考。”后來我考了,考出來了。唐老非常高興,推薦我發(fā)到《文學遺產(chǎn)》,那時候發(fā)《文學遺產(chǎn)》不得了的,當時我碩士生還沒畢業(yè),發(fā)了。答辯前,段先生碰到我,他問你查了多少書,我說查了一百多種書啊。等于我們現(xiàn)在到蘇州火車站去,最近的路,就是往前面走,到人民路,一直到火車站。但是那時候不知道這個捷徑啊,就滿蘇州跑,跑到最后當然還是跑到了火車站,但彎路卻走了好多好多。所以當年就是這樣考證的。因為段先生當我的答辯委員會主任,不能作弊和預先告訴我答案。所以他就跟我講:“你看了那么多書,很好!但是陸游的《渭南文集》有沒有看過?”陸游與張镃是同時代人,關系很好。啊哎,我說看了這么多書,從南宋一直看到元代,但偏偏陸游的書卻沒有看。他說趕緊回去補看,特別是文集第三十六卷。哈哈哈,我回去一看第三十六卷,陸游為張镃寫了一篇序言,張家有一個德勛堂,陸游說它的主人張镃是張俊的長房長孫,一句話就解決了。另外還有一卷里面有一篇文章,則說張镃的弟弟是張俊的孫子。啊哎,正是,我搞了這么多時間,總算搞出來,但卻像滿城兜圈子,這才跑到了火車站,而他卻一下子就筆直到了火車站。這個佩服吧!我真正佩服得五體投地。他以前曾和夏先生辯論過張元幹的問題,也與孫先生辯論過唐詩的一個問題。所以他是搞什么就是什么,段先生學問之大,我佩服得不得了。我說我專門搞宋詞,費了這么多時間,化了這么多心血才搞清,他卻早就知道了。他是答辯委員會主任,看了我的稿子的。他路上碰到我,不能多講,只問:“《渭南文集》看過沒有?第三十六卷你去看一看。”后來答辯時候呢,我文章已經(jīng)打印好了,他說你還有什么補充?我說我后來又翻到了陸游的《渭南文集》,第三十六卷有篇文章直接證明。噢,他說,很好很好。他的這種高尚的品德,了不起。后來我要畢業(yè)了,要回蘇州,段老把我找來,眼淚都流下來,他說:“我希望你留在這邊,陪唐先生。但是也好,蘇州有錢仲聯(lián)先生,學問好,你跟他去。”后來我就回蘇州了,他哪一年過世我不知道。聽說他弟弟在美國,要回來,那時候不得了,從美國回來可是大事情啊,他興奮得不得了,在家里樓梯上一滑,跌落下來過世了。我們當時不知道,后來知道嘛已經(jīng)來不及了,沒有去吊唁。他比唐老過世早,唐老是1990年過世的,他是87年過世的。

授人以金針的吳調(diào)公先生

再講吳調(diào)公先生。吳調(diào)公先生也是非常好的一個人,他在南師大不是主流,因為他不搞考證,南師大都是考證名家。如唐先生、孫先生、段老。而他是搞文藝理論的,他視野開闊,思想非常活躍,文筆非常美。他講課呢不行,他也給我們講過,他講課底下都昏昏欲睡,上大課,學生都要昏昏欲睡的。但文章是漂亮得不得了,不像年老的人寫的,你去看他的文章,比如寫李商隱的。他比唐老稍微小一點,每天早上在南師大的校園里打太極拳,那么平易近人,和藹可親。我特別喜歡跟他聊,向他請教:中國古代的著作汗牛充棟,這樣去讀的話,讀三年都讀不完,那怎么寫論文啊?所以我們感到很迷茫、很困惑。吳先生就是真正授人以金針,他說,讀書要從源頭上讀起,但只要一般地瀏覽一下,看是個什么樣的書。譬如《毛詩正義》是個什么樣的書?《楚辭》三家注是個什么樣的書?讀一首兩首,看看什么味道,都曉得中國的古籍是個什么樣子,再讀下來,《文選》是怎么樣的,然后要加入新的視野、新的觀點。你們曉得,“文化大革命”以前,思想禁錮,研究古代文學完全是一種模式——蘇聯(lián)模式。不要說是古代文學研究,就是上中學語文課,也全部都是這個模式。我中學語文老師做了十幾年,我的老師教我們,都是這樣的:一上來時代背景,作者介紹,然后分析作品,拿幾首作品出來分析。看有什么思想性、人民性,看它們對待農(nóng)民起義是什么態(tài)度?對封建統(tǒng)治者怎么樣諷刺?都是這個。你去看過去的文章,極少有幾篇談藝術性的、談人性的,幾乎沒有的。吳先生呢,這方面給我們很大的幫助。他以前做過作家、詩人,思想解放,所以他寫的書你去看,都是一種新的觀點、新的視野。吳先生人非常好,你到他家里去,他夏天打著赤膊,坐在院子里,一把大蒲扇,一邊扇一邊跟你聊。他那時候還沒有招碩士生呢,我受他的教誨很多,所以我的《唐宋詞論稿》,請他寫的序。到現(xiàn)在看,還很有水平、很有深度啊。他盡管不研究宋詞,很謙虛說這方面不是挺懂,但是抓住“詞境”來分析,說“海明既能近觀,又能遠觀”,怎么怎么,他表揚我了。后來他有一年來蘇州參加清詩討論會,錢先生把他請來的。我住在市橋頭,四樓。結果老先生那么胖的人,突然跑到四樓來找我。從蘇州大學南校門那個招待所,問了那時的中文系副主任,說楊海明住在哪里?他就直接跑到我家里,到北校門,跑到我四樓。啊,一看,吳先生怎么跑得來了?他對我非常好。可惜他過世的時候我正好在臺灣,不知道,時間在2000年。

唉,這些老先生對我真好。我在那里受到唐老、孫望先生、段熙仲先生、吳調(diào)公先生的教誨,此外還有程千帆先生啊,周勛初先生啊,特別是他們的人品、治學的學風,還有他們學問的淵博、見解的精深,都給我留下了很深刻的印象。

《詞學與詞心》

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司