- +1

《梅艷芳》的失敗,恰恰印證了她的成功

原創 柴柴可夫斯基 第十放映室

對電影《梅艷芳》,大家有一個普遍的共識,那就是梅艷芳本人實在過于傳奇,以至于電影雖然不盡如人意,但只要有幾分誠意,觀眾依然愿意買賬。

豆瓣7.1分的成績是佐證。

許多人提到的,每場放映結束后多數觀眾都自愿等到演職表滾動結束才離場,也是佐證。

其實稍微對梅艷芳和她背后的時代有所了解的人心里都有數,梅艷芳本人和電影《梅艷芳》完全就是兩回事。

但這并不妨礙觀眾為之灑淚。

梅艷芳有一個大時代為她背書。

《梅艷芳》有梅艷芳本人為它背書。

因此,這部電影美化的、略過的,我們靠想象和腦補依舊能夠填充完整。而這些顯然美化過的部分,又因為種種現實原因可以解釋的通。

所以,它一拍出來,必然是令人失望的。但是它能拍出來,能夠引起大家的一番懷念熱潮,本身又證明了梅艷芳的價值。

從這個角度看,《梅艷芳》是一部失敗的傳記電影沒錯,但這部電影的所有漏洞和缺點卻有獨立的時代價值和意義。

正因如今我們無法還原一個真實的全面的立體的梅艷芳,更能說明,為何這個時代我們產生不了一個真正的如梅艷芳這樣的巨星。

《梅艷芳》最失敗的一點,是沒有拍出真實的大時代。

而《梅艷芳》注定失敗的一點,是作為一部游戲規則下的院線商業電影,它幾乎不可能拍出真實的時代環境。

梅艷芳為什么會被稱為“香港的女兒”?

為什么全香港只有兩座藝人雕像,一位是李小龍,一位是梅艷芳?

為什么與之齊名,甚至于在更為廣泛的人群中人氣更高的張國榮沒有過類似“香港的兒子”這樣的稱號?

蘇孝良對梅艷芳說,唱慢歌是唱唏噓,唱快歌是唱反叛。我們勉強在電影里看到了一點唏噓的影子,那么梅艷芳在反叛什么呢?

她是怎么做到在反叛的同時,又讓大多數人接受她,認可她,最終成為一個城市的文化標志?

這些我們通通沒有看到。

影片著重展現兩條線,一是事業發展,二是情感生活。

情感生活被電影簡化為“恨嫁”“遺憾”“孤獨”。

事業發展則更離譜,直接一分為二,以掌摑事件為分水嶺,前半生平步青云,后半生熱心公益。

電影中的梅艷芳事業發展之順利,以至于她在泰國避風頭時剖白自己的自卑,令人摸不著頭腦。

明明前一個小時我們看到的梅艷芳是勇往無前的。

電影中,梅艷芳被黎小田挖掘參加歌唱大賽。她站在姐姐身旁,充滿驕傲與挑釁地立誓要拿下第一,連英文名都要以A字打頭。

而現實中,梅艷芳回憶當初的心態,沒那么多進取心,半推半就走上舞臺,拿個前三就心滿意足了,因為不拿個名次面上掛不住。

待到成名后,影片更是極力展現梅艷芳的天賦,事業仿佛開掛一般,哪里得見自卑的影子?

但實際上,梅艷芳自卑的種子是從小根植下的。

四歲登臺賣唱,初中輟學,家中親情淡漠,拿梅艷芳姐妹倆做搖錢樹……梅艷芳在的童年非常不快樂,所以她曾公開表示,如果可以,十幾歲以前的人生就不要了,因為太苦了。

但不要小看這段人生經歷對梅艷芳的影響。

因為這段悲慘的童年,正是香港經濟騰飛前的二十世紀六十年代。

對中下層的人來說,那不是一個流著奶與蜜的時代,也沒有魚翅撈飯,有的只是貧窮與艱辛。

在香港導演羅啟銳的回憶里,六十年代充滿了矛盾。鄰里之間互幫互助,宛若親人,可是在醫院里,給病人打瓶熱水要給錢,沒錢,護士都不多看你一眼。

后來,他把這一幕放在了《歲月神偷》里。在采訪中,他又回憶,小時候由父母領著去看淺水灣的別墅,那樣龐大,那樣遙不可及。這樣落差感,他同樣放進了電影里。

而梅艷芳的自卑,大概也就是這樣來的。那時的香港已經有了騰飛前的預兆,否則也不會有四處賣唱亦能掙錢養家的梅艷芳姐妹。

但越拉越大的貧富差距以及窮人的無奈辛酸,更像是沉默的大多數。

梅艷芳成名后能成為眾人口中樂善好施,門客三千的現代“俠客”,和這種成長環境脫不了干系。

即便她日后做反叛的“壞女孩”,極力展現女性情欲,挑戰香港社會的傳統性別觀,依舊大受歡迎。

當時的香港人愛看武俠小說,因為人們需要一個人將他們從現實中脫離出來,而這個人又必須曾經和他們站在一起,就像郭靖的人生起始于無人知曉的牛家村。

雖然她穿上了充滿現代氣息的戰袍,骨子里卻是最受當時普通香港民眾歡迎的“游俠”。

她自己捱過苦日子,所以見不得別人受苦,即便是事業剛起步那會沒什么錢,遇到萍水相逢的人落難也會留下三四千,成名成腕之后更是到處借給人錢,以至于親媽(沒錯就是那個吸血鬼親媽)都說,連阿梅都不借錢給他的人,一定壞透了。

從小嘗遍人情冷暖的梅艷芳就是這個時代最需要的偶像。

那個時代還有很多像小梅艷芳那樣的窮苦孩子,到處賣唱,或是在街頭賣花,賣口香糖,做零件工,他們不知道自己的未來如何,但只要搵份工做就不會餓肚子。

六十年代香港大街上的賣花童

那時,影視娛樂業也才剛剛興起。

戲棚就搭在路邊,街坊鄰居都能湊上去看兩眼,日后許多影壇大佬的電影夢都發跡于童年時看戲棚里在打架;

那時,專業制作人會循聲來到魚龍混雜的歌舞廳,就為了挖走一個賣唱的小歌女。

盡管人人都很窮,但人人都相信自信可改變未來。

總有一個出身草根的人先實現了“香港夢”,才能讓越來越多的草根前赴后繼,才能有后來的幢幢高樓起。

六十年代的香港雖然窮,但相比逃難大軍,物資也不算短缺。

于是你能看到香港民眾自發將物資拋撒給即將被遣返的偷渡者。

這是梅艷芳能成為“香港的女兒”的重要原因——

香港(曾經)是什么樣,梅艷芳就是什么樣。

但很可惜,電影里的六十年代是失真的。所有刻意做舊的街景、路牌和歌舞廳,全都籠罩著一層厚厚的濾鏡,只見錯落有致的霓虹街燈,不見燈下的賣花童。

那是一個刻意迎合觀眾想象的六十年代,不是真正的六十年代。真正的六十年代,應該像梅艷芳的《小歌女》唱的那樣:

舊戲衫遠觀不錯,縱近觀穿破多。

電影只展現了“遠觀不錯”,卻完全摒棄了“舊戲衫穿破多”,但這才是令梅艷芳早熟且復雜的東西。

只有經歷了那些世故,梅艷芳日后為那些素昧平生的人“一擲千金”,為身邊親友雨中撐船的天真與豪氣才顯得彌足珍貴。

再說她的反叛。

電影用一句臺詞,一段和日本當紅男星的禁忌之戀,以及她不顧電臺禁播堅持演唱《壞女孩》這三處來塑造梅艷芳的反叛。

但是呢,和近藤真彥的這段愛情故事,電影的呈現又完全歪曲了事實。

近藤真彥的人品已經超出了“渣男”的程度(有興趣的可以去搜一搜日本娛樂圈著名的“金屏風”事件,主角是讓梅艷芳陷入三角戀的近藤真彥和中森明菜)。

近藤真彥周旋在幾個女人之間,給梅艷芳帶來很大傷害。雖然深愛對方,但她也及時抽身。不僅如此,梅艷芳還對曾經的情敵中森明菜很是欣賞,頗有英雄惜英雄之感。

中森明菜的演唱風格與梅艷芳有異曲同工之妙

然而電影中兩人完全是純凈的初戀,還以近藤真彥保護了梅艷芳作結,不僅看不出梅艷芳的人生格局,反而把她框進了現代大女主劇的套路里,成功的女人一定要有白月光初戀。

這種情節只能令英雄氣短,小人得意。

但當你想到近藤真彥本人尚在人世(并且混得風生水起,去年又傳出軌丑聞),而《夕陽之歌》的版權還在他手上,又只能作罷。

可惜,梅艷芳真正反叛的地方,電影依舊語焉不詳。

私以為,梅艷芳在演藝事業中最突出的貢獻,在于打破公眾對女性形象的刻板審美。

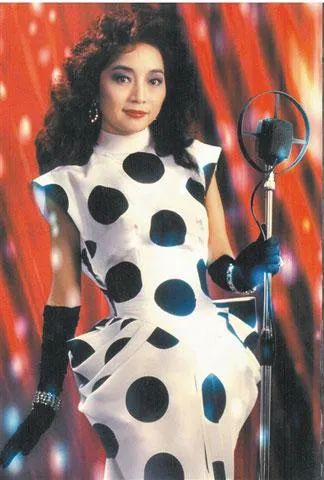

在梅艷芳之前,香港人最愛的女歌手是徐小鳳。

徐小鳳的形象就是豐腴、端莊、貴氣。

所以,當19歲的梅艷芳用低沉的女中音唱著《風的季節》出現在大眾面前時,其沖擊力可想而知。

甚至,再細數梅艷芳的同輩和后輩女星,也并沒有太多同款——

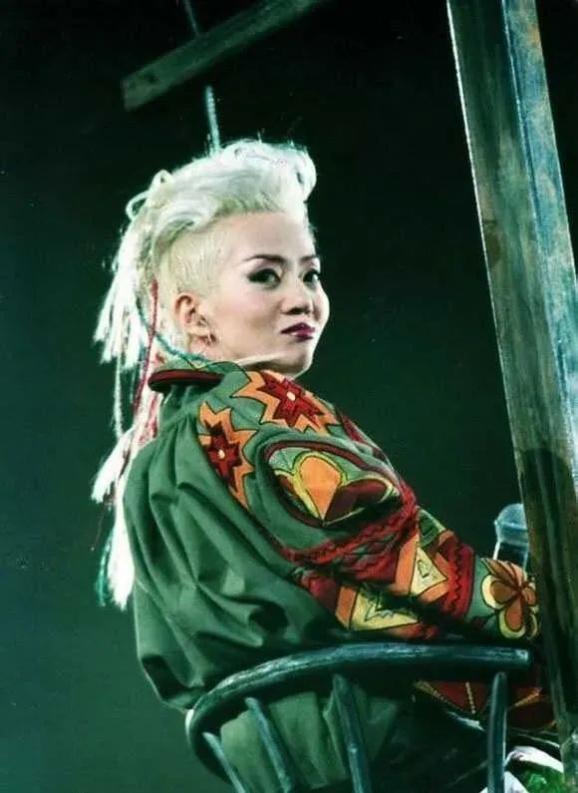

利落的短發(后期染成了銀色),深陷的眼窩,精瘦的乃至皮包骨的身材。

剛出道時,梅艷芳為自己干瘦的身形感到自卑,總是把自己包裹得嚴嚴實實,反而被輿論造謠吸毒、紋身。

摯友兼好搭檔劉培基干脆反其道而行,讓她露出纖長的四肢,剪掉長發,在臺上盡情釋放情欲,反而大受歡迎。

毫無疑問,舞臺上的百變梅艷芳是香港娛樂業商業運作的巨大成功。

按現在的話說,梅艷芳的人設就是可攻可御,雌雄莫辨。但與之相對的,是梅艷芳本人在性別意識上呈現出的糾結和搖擺。

走下舞臺,那個真實的梅艷芳并不是天生的大女人。

電影在外形上復刻了梅艷芳演藝生涯的諸多轉型,但卻沒有同步深究她的內心變化。

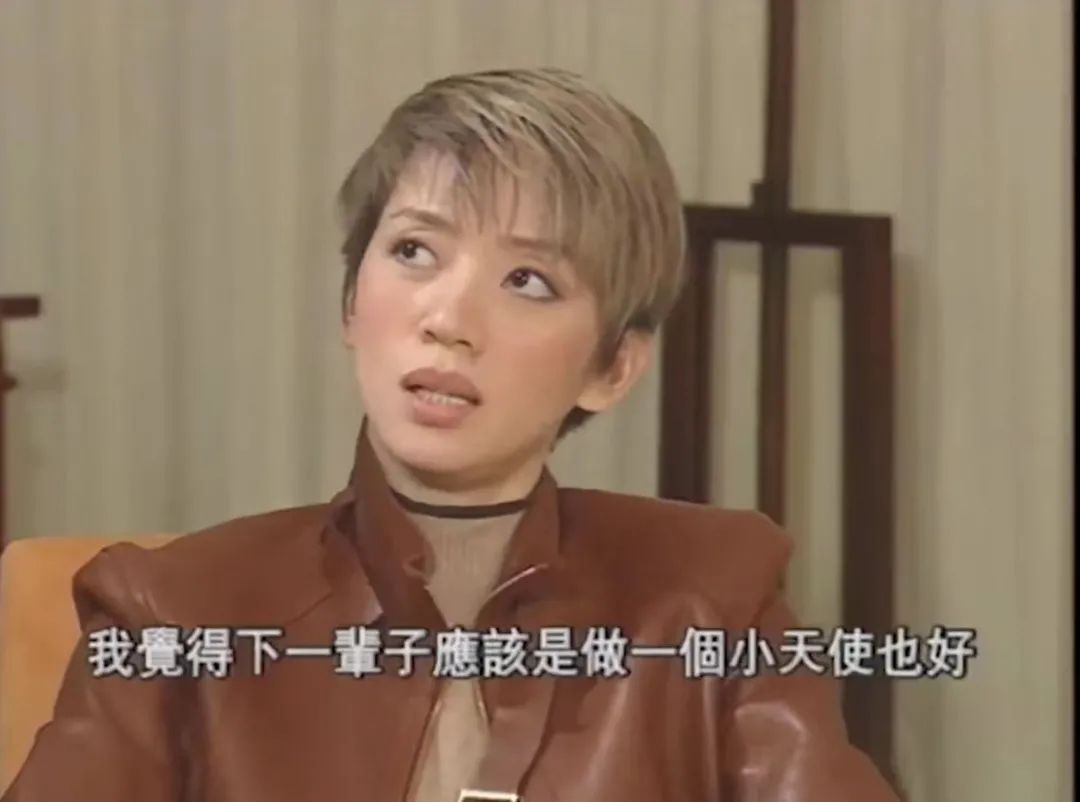

關于梅艷芳,一直有兩種看似非常矛盾的標簽,“獨立”與“恨嫁”。

一方面,梅艷芳是那個時代當之無愧的女性先鋒,絕對的現代獨立女性。

另一方面,她的個人世界最為外人熟知的依然是“恨嫁”。

梅艷芳真的是“恨嫁女”嗎?

從采訪來看,早期的梅艷芳的確是恨嫁的。

別人夸她性格豪爽,愿意幫人出頭,幫身邊的女伴擋酒。

她卻說覺得自己太像男人,很羨慕那些溫柔嬌羞的女孩們。

梅艷芳的恨嫁的確持續了很長時間,雖然在臺上攻氣十足,然而回到臺下,還是將激流勇退的山口百惠當作自己的偶像,甚至對喜歡造謠的港媒說,他們欠她一個婚禮。

但是到了人生的后半程,到底像男人還是像女人,早已不重要。

就像到底找不找的到一個真心愛人,也已不重要。

重要的是梅艷芳這個人還有很多事要做,還有很多責任在身,她要與時間賽跑,沒有太多精力糾結性別認同或是個人得失。

但正是這份放任天性,成就了跳出性別模板的、雌雄同體的梅艷芳。

所以說起來也很簡單,大部分普通人總是在接受了結果后改變自己的想法。這是一個人逐漸自洽的過程,也是一個完整豐滿的自我逐漸生成的過程。

生于傳統的香港男權社會,成長于包容性極強、深受西方現代流行文化沖擊的六十七年代,成名于文化大雜燴的八九十年代。

最終定型的那個人,不是一個“恨嫁”可以概括的。

雖然曾極力追尋過愛情,但梅艷芳依舊保持了清醒。

在幾段人盡皆知的戀情中,也傳出過男方求婚的流言,記者向梅艷芳求證,她的回答是,的確有,而且不止一次,不止一個人求過婚,但是時機不對。

再后來記者追問戀情,梅艷芳已經不想多談了,不是失落,而是隨著人生閱歷逐漸豐富,原本很近很重要的事情,逐漸變得越來越遠,越來越輕飄。

也許對過去有遺憾,但的確是云淡風輕了。

梅艷芳的最后一場演唱會常常被拿出來當做她恨嫁的佐證——你看,這么成功的女人在生命最后心心念念的仍然是此生沒能找到愛人,孤孤單單地來,孤孤單單地走。

電影以梅艷芳身著婚紗回首向觀眾告別作結。

那一刻,戲如人生,人生如戲。

不可否認,那是梅艷芳最能引起大眾唏噓的個人舞臺高光,但這其實不是梅艷芳真實人生的結局。

更符合她真實人生的,是這次演唱會的第八場也是最后一場,她依舊身著婚紗,但身邊多了一幫親朋摯友,而后她又返場安可了兩首歌才落幕。

電影最后傳遞出的情緒,依然停留在“恨嫁”的階段,而對梅艷芳后期許多支持她、陪伴她的朋友只字不提。

其實,我一直在想,一個未曾經歷過香港黃金時期,性別觀念也早已開放的后輩,應該用怎樣的眼光去看待梅艷芳的一生呢?

真的只有惋惜或者敬佩嗎?

電影里,劉培基告訴年輕的梅艷芳,女明星賣的是性感,而性感就是七情六欲。

于是,《梅艷芳》就展現她身上最能激起人們樸素情感的地方。

惋惜她始終孤獨,或是敬佩她品德高尚。

這就是《梅艷芳》通篇表達的主題。

但這種表達簡化了人性,簡化了時代,使得梅艷芳的人生故事變成一場迎合觀眾的賣弄。

現代傳媒下,一個頂級女明星的確是在“販賣”個體的七情六欲。

但能跳出自我的明星寥寥無幾。

后期的梅艷芳人生格局顯然開闊了許多。

《梅艷芳》自以為看到了梅艷芳招攬食客三千背后的寂寞芳心,這種敘事仿佛缺乏想象力的三流小說對頂級女明星暗戳戳的窺私。

主流敘事中,一個人必須找到廝守終生的愛人,否則無論如何人生都不算圓滿,必須為此感到遺憾。

而真實的世界里,梅艷芳從小缺失親情,愛情也屢屢失意,但卻用一顆真心換來無數傳為佳話的友情故事。那些沒有血緣關系的同行、搭檔,甚至是歌迷、陌生人,最終都毫不吝嗇對她的疼愛。

從小缺愛的女明星我們見過太多,運氣好的如蔡少芬伊能靜,運氣差的如藍潔瑛中森明菜。

但能夠源源不斷向外界傳遞能量,又被重重愛意所包圍的人沒有幾個。

為什么如此特殊的人生,旁觀者的眼光最終還是要落到惋惜上來呢?

更不用說她的社會責任感早已超出了一個藝人的本職工作,生命最后幾年一直為行業環境、為港陸關系、為中國電影奔波。

她發光發熱的四十年,也是香港方興未艾的四十年。也正是因此,其實很難想象如果梅艷芳活到了現在會怎樣。

如今這個時代,顯然不是一個適合梅艷芳誕生的環境。

我們罵《梅艷芳》美化歷史,可我們自己本身就生活在一個過度美化的環境中,我們對一部電影的苛刻要求,甚至不敢放進現實生活中。

我們渴望看見真實的梅艷芳,但又清楚的知道,很難再有了。

這才是《梅艷芳》真正應該惋惜的東西。

原標題:《「梅艷芳」的失敗,恰恰印證了她的成功》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司