- +1

人人皆可做藝術:重啟“做”的藝術實踐

《做》項目源于1993年,國際著名策展人漢斯·烏爾里希·奧布里斯特(Hans Ulrich Obrist)與藝術家貝特朗·拉維埃(Bertrand Lavier)、克里斯蒂安·波爾坦斯基(Christian Boltanski, 1944-2021)在巴黎的Cafe? Select喝咖啡,討論如何打造一個更開放、包容性更強的展覽模式。于是,引申出了圍繞自己動手實踐或按照藝術家設計的方案進行創作的展覽。這些展覽如樂譜一樣能夠多次重復呈現,公眾能以不同形式進行詮釋。

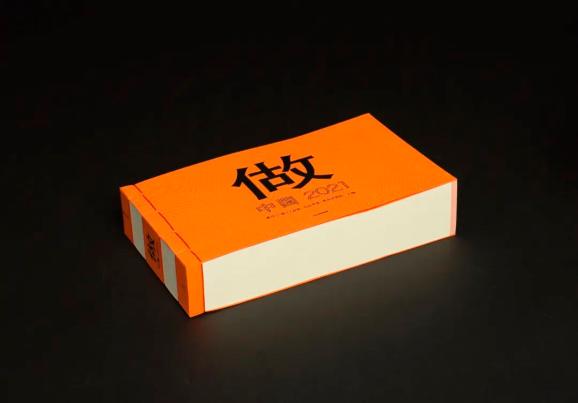

由中信出版·大方出品,漢斯·烏爾里希·奧布里斯特和資深藝術媒體人曹丹聯合編撰的《做——中國 2021》(中英雙語)于2021年11月的上海西岸藝術與設計博覽會期間正式發布。11月13日下午,兩位編者與PAY2PLAY工作室設計師孫曉曦、主持人賴非(《LEAP藝術界》雜志編輯總監)共同探討為什么“做”。2021年中國版《做》為何被視為一種“重啟”?有著怎樣的特殊意義?在全球化大背景之下,隨著時代的變化,藝術發展又產生了怎樣的變化?為何我們需要可持續性藝術?后疫情時代,當地性和本土化在當代藝術中的重要性在哪里?以及《做——中國 2021》為何會選擇108位當代華裔藝術家?在設計裝幀中,設計師怎樣以一本書籍的設計體現中國當代藝術對于自身的一種思考?

以下為對談實錄,部分內容經過編輯加工。

文 | [瑞士]漢斯·烏爾里希·奧布里斯特×曹丹×孫曉曦×賴非

重啟《做》

注重藝術的當地性和本土化

希望未來30年后仍被實踐

賴非:

歡迎大家來到《做——中國 2021》新書發布對談,我是主持人賴非,《LEAP藝術界》雜志編輯總監。

今天很榮幸地請到了這本書的編者、資深藝術媒體人曹丹老師,以及在倫敦和我們連線的倫敦蛇形畫廊的藝術總監漢斯·烏爾里希·奧布里斯特先生(以下簡稱小漢斯)和這本書的設計師孫曉曦先生,我們一起談一談這本如雕塑般的書的緣起、內容和對未來的期待。首先有請小漢斯先生。

小漢斯:

非常感謝各位。其實這本書是在過去30年當中我們出版的最厚的、最大的、內容最豐富的一本《做》。

《做》這個項目起源于1993年,當時是我和藝術家貝特朗·拉維埃、克里斯蒂安·波爾坦斯基共同發起的項目,很遺憾的是克里斯蒂安在今年7月份去世了,所以我也希望以這本書致敬我的老朋友。

我們當時發起這個項目是希望能創造一個具有包容性、多樣性,強調社群和創意的項目,尤其在世界瞬息萬變的現代,我們希望能夠有一個聚集眾多藝術家共同努力的項目問世。

從2020年起,因為新冠疫情,很多人必須遵守社交隔離或者是隔離在家,我們發現有一些人開始重溫最初的do it項目,重新在家里實踐《做》項目當中來自藝術家的一些方案和指南,考慮到這個背景我們就決定重啟這個項目。

其實《做》這個項目,它既涉及私域也涉及公域,既可以在家里由個體完成實踐,比如說我最早的一個策展項目,其實是從我自己家的廚房開始的,我當時邀請了很多藝術家把他們的展品放到我的廚房,然后就利用我自己的廚房作為一個展示的空間。而其成品又可以放在博物館、展覽館等公共空間里進行展覽,所以它是一個可以在任何地方實踐成為現實的項目。而在未來的30年后,或許有感興趣的朋友,愿意重溫和重新實踐這個項目當中的一些理念。

所以這個項目背后的理念就是創造一個具有可持續性的,可以一直延續下去的、永遠沒有節點的可實踐項目,這一點在當今的文化和全球化的背景之下尤其重要,因為現在的很多活動是一次性的。

我記得有一位哲學家Roman Krznaric曾在The Good Ancestor 中討論人們應該如何成為一個好的祖先,他希望我們能夠以一種長期視角來思考問題,因為人的一生相對于整個宇宙來說是非常短暫的,但是我們應該要為我們的后代考慮,所以我們要有可持續性思考,即便是出于環保的理念。

第二點我想說的是,這個項目把不同代際的藝術家聚集了起來,因為它既關注過去也關注現在,更著眼于未來。

在整個藝術界,基于指南和指令的藝術形式是有很長的歷史傳統的。比如說基于DIY指令的藝術作品;杜尚也有相關的藝術作品,他會給自己的姐妹提供指南和指令;還有藝術家通過電話給觀眾提供指南;在20世紀60年代有很多基于指南和指令的藝術作品出現。鑒于這種藝術歷史,我們在重啟《做》這個項目的時候也在考慮它最終的呈現應該是什么樣的。

全球化其實代表了兩面:一方面全球化會使當地和本土的特色消失,這不僅是關乎人類活動帶來的滅絕或者環境問題,也關乎部分本土特色文化、語言和文字逐漸消失;另一方面也帶來了一種反作用力,我們看到在很多地區都出現了缺乏寬容和理解的問題。

所以當地和本土的情況就是我們所考慮的重點,我個人覺得傳統的巡回項目可能有一個缺點,就是比較少去傾聽和關注當地性與本土化,所以我們在重啟這個項目時,比較注重當地和本土的聲音,并且會展開針對性研究。

在過去的30年當中我們這個項目的每一版本都是如此,經歷了30年的發展,我們一共收到了來自全球各地超過500名藝術家的指南。

108位藝術家的選擇

從50后到90后

華裔當代藝術家的整體狀態

賴非:

小漢斯提到do it項目一直根植于本土和當地的文化,因為2019年疫情爆發,這種根植于本土的對話也受到了極大的挑戰,這個時刻重新迎來了一本新的、根植于中國本土的指南合集,請小漢斯和曹丹老師一起講講2021年誕生的這本《做》最早是怎么開始的。

小漢斯:

其實這本書并不是《做》項目在中國的第一次出版。早在2007年,我們就曾經出版過一本集合中國藝術家的《做》,當時是與胡昉共同編撰。今年很高興與曹丹繼續合作,推出第二本和中國有關的《做》,也很高興由孫曉曦進行設計。

今年這本《做》一共包含了108位當代華裔藝術家的方案,尤其是集合了新一代中國藝術家的方案,我們非常關注過去幾年中國藝術界涌現出來的新興藝術家。而對我來說,一個非常重要的對話是我與黃永砅之間的交流。

記得那是在1991年,我從瑞士去巴黎參加一個主題項目,黃永砅也在,在項目里我們成為了很好的朋友,之后我和他一直進行深入的交流。在2000年早期的時候,我們也基于指令和指南的這種藝術形式有非常深入的探討,他幫我更深入地理解在中國文化背景下指令藝術的發展,所以我也希望借此機會對他表示感謝。

曹丹:

2020年5月份的時候小漢斯跟我聯系,因為疫情國際旅行受到了限制,而他是一個在全世界走動的、非常勤奮的策展人,在這個時刻他覺得必須通過這種方式,可能這也是do it重啟的一個契機,因為他看到當時有很多人在家里實踐原來的方案,發在Instagram上,所以他覺得通過這種方式再次跟中國的藝術家合作,能夠有一個新的連接。

我覺得他的出發點非常有意思,也很榮幸收到他的邀請。

在大的背景下,2007年的《做》和14年后的《做》有了一個很大的變化,就是全球的藝術環境很不一樣了。2007年的時候我們是擁抱全球化的,越來越多的中國藝術家在海外參與展覽和交流,但在2020年以后,也就是疫情之后,世界在變化,比如國際旅行受限、經濟環境下行等,中國藝術家的創作也受到了影響。

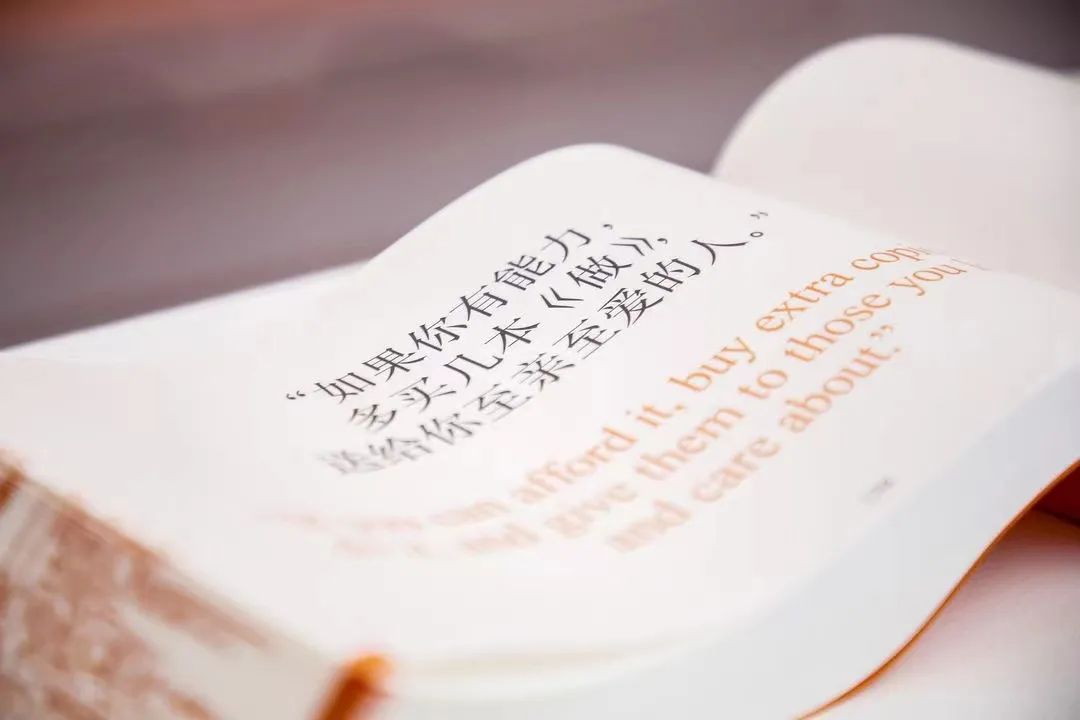

越是在旅行受到限制的時候,其實我們越是渴望有交流,而這本書是中英雙語,它能讓國內以及國際上關心中國藝術的讀者、研究者、藝術機構從業者了解到中國當代藝術的狀況,它的藝術生產是什么樣子的,這是我覺得這一本《做》的一個重要意義。

我們也希望延續小漢斯所說的環保、靈活的展覽概念,比如舉辦一個“做”的雙年展,帶著《做》在世界各地進行巡回展覽。

賴非:

請曹丹談一下是如何選擇的這108位華裔藝術家?對藝術比較熟悉的朋友,或許可以發現黃永砅和黃小鵬兩位老師,他們以神奇的方式參與到了這本書中來。

曹丹:

我在藝術媒體工作多年,對于藝術家是非常熟悉的,所以在名單方面首先是征求了小漢斯的意見,他提供了一份約100位的藝術家名單。在這個過程里我們討論比較多,比如說過去參與“做”的大部分是觀念藝術家,這次小漢斯希望有更多的畫家加入。我在最早提名的時候,就建議邀請108位(藝術家),我野心比較大,其實108個真的不好做。2007年小漢斯跟胡昉大概是集合了20個中國藝術家,加上100多位國外藝術家,總和大概是180多個。

今年的這個項目是從零開始的,當時也征求了賴非和很多策展人的意見,匯集成了一份200多位藝術家的提名。這份名單里,藝術家從50后到90后,從事的媒介也多種多樣,從游戲藝術到建筑領域都有所涉及。在這個過程中,我們還邀請了UCCA尤倫斯當代藝術中心館長田霏宇、策展人魯明軍和《藝術新聞/中文版》主編葉瀅 ,我們五位一起做了最后的評審,選出了108位藝術家。

剛才賴非提到的兩位非常重要的中國藝術家,黃永砅和黃小鵬,在過去兩三年里也離開了我們。小漢斯和黃永砅有著深厚的友誼,當小漢斯提出要請黃永砅老師給我們一個方案時,我就跟黃永砅的太太沈遠聯系,請她授權一份黃老師的手稿。沈遠非常高興,也相當配合,在黃永砅的手稿里面選了三個字。我先賣個關子,大家可以在書里面找到黃永砅老師給的這三個字是什么。

黃小鵬也是一個非常重要的教育家和藝術家,廣東時代美術館最近舉辦了一個他的回顧展。他是去年在柏林去世的,我通過黃小鵬藝術與教育研究會和亞洲藝術文獻庫資深研究員翁子健 ,給我們推薦了一個黃小鵬老師的方案。

整體來說,我覺得《做》在藝術家的表達方面是很多樣化的:大部分方案可能是文字,有的是文字和圖片的結合,也有文字和手稿的組合,還有一些藝術家是純繪畫,像張恩利老師的方案里就沒有任何的文字,這也是這本書和過往不太一樣的地方。

這本書的形態設計

當代中國藝術對于自身位置的一種思考

賴非:

謝謝曹老師的分享。一開始小漢斯也提到了,今年的這本《做》跟以往的項目最大的一個區別是,它是體量最大的一次。除了108位藝術家的參與以外,大家也能看到我們面前的這本書,它本身幾乎就是一個作品。所以如何在設計上回應體量如此之大,甚至可以演變為一個雙年展一樣的108位藝術家的方案,我想請這本書的設計師孫曉曦講一下。

曹丹:

我先補充一點。

我當時和曉曦討論的時候,我說我們有108位藝術家,但是我想做成一個notebook,就是一個口袋書,可以帶著它到處走。但孫曉曦讓我非常意外,他給我一個完全是讓我意想不到的方案,野心勃勃。

前兩天小漢斯給我寄了一本2020年的澳洲版do it,只有手掌這么大,將兩本書放在一起對比,就很有意思。

孫曉曦:

大家好,我是設計師孫曉曦,首先我特別高興能夠收到曹丹老師邀請來設計這本書。

2020年5月份的時候,曹老師跟我說起了這個項目。我之前就知道《做》這個項目,而且手頭就有一本之前出版的小冊子,當看到我們2021年的內容時,立馬發現了兩個最大的不同點:第一,它里邊收錄的藝術家全部是華裔藝術家;第二,它收錄的藝術家數量非常龐大。

基于這兩個特點,在我最開始考慮如何去設計這本書的時候,感覺108這個數字比較神奇,我就聯想到了《水滸傳》里邊的“一百零八將”,一百零八將在古代來說,他們自帶一個“江湖”的感覺,而且一百零八將各有各的個性與特點,這和我們這本書里的藝術家方案很像,或者說他們本人的狀態差異也是如此。因此,我最初對于這本書的概念就來自于這三個方面:一個是108位藝術家,一個是中國,一個是“江湖”。“傳統與當代中國”也是這本書中所考慮的很重要的因素之一。所以我先從整個書籍的設計來思考,看了很多中國傳統的古線裝的書,成為了這本《做》的靈感來源。

首先,它是關于中國的,其實之前各個版本的《做》都是不一樣的裝幀方式,不同國家地區出版的《做》都帶著不同地區的特色。那么現在這個項目來到中國,并且集合了108位華裔藝術家,所以我認為用一個很中國的裝幀的方式是比較適合這本書的。其次,古裝的書呈現出一種像是武林秘籍的感覺,自帶神秘感,帶來更多遐想的空間。

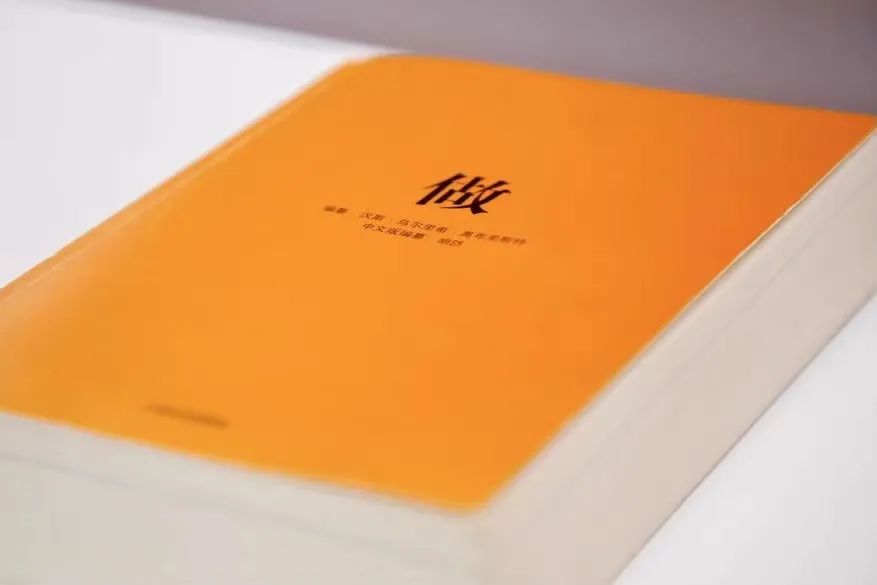

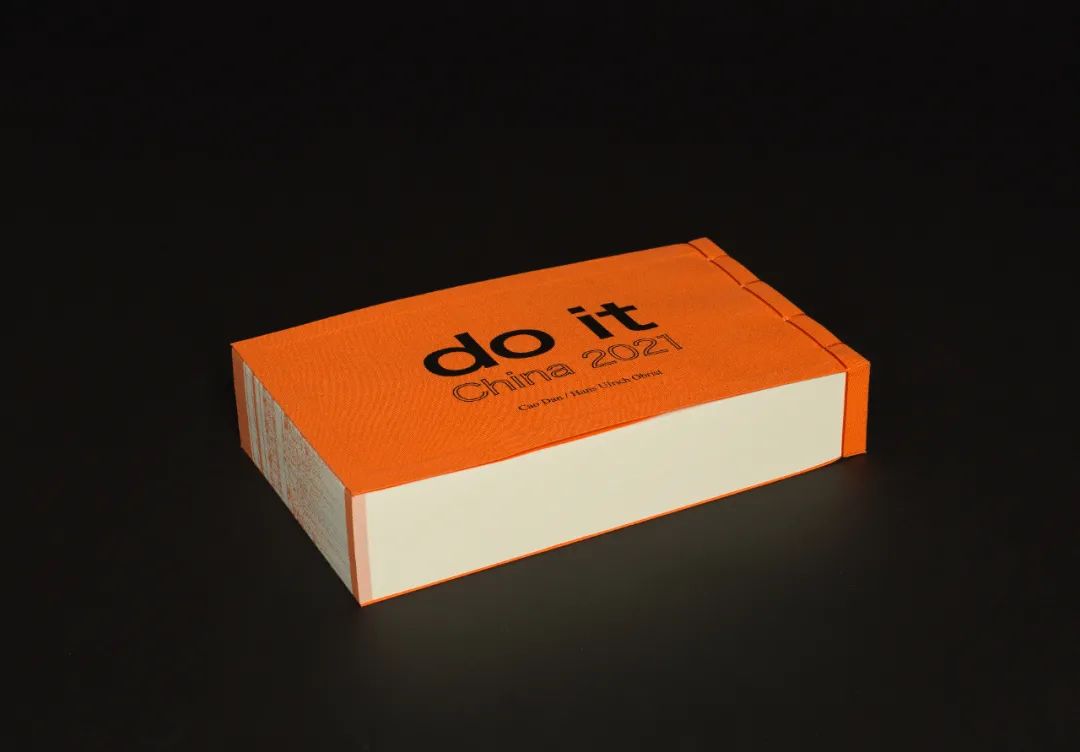

這本《做》非常厚,我希望它能成為一個案頭卷宗的感覺,因此設計了一個長橫開本書。其實長橫開式在中國真正的古線裝書里面是不多見的,甚至可能是沒有的,雖然我借用了古裝書的形式,但是想以一個更當代的方式來跟它做一個回應,而不是完全復古的概念。在設計上也采用中文和英文的書名分別印在封面和封底上。

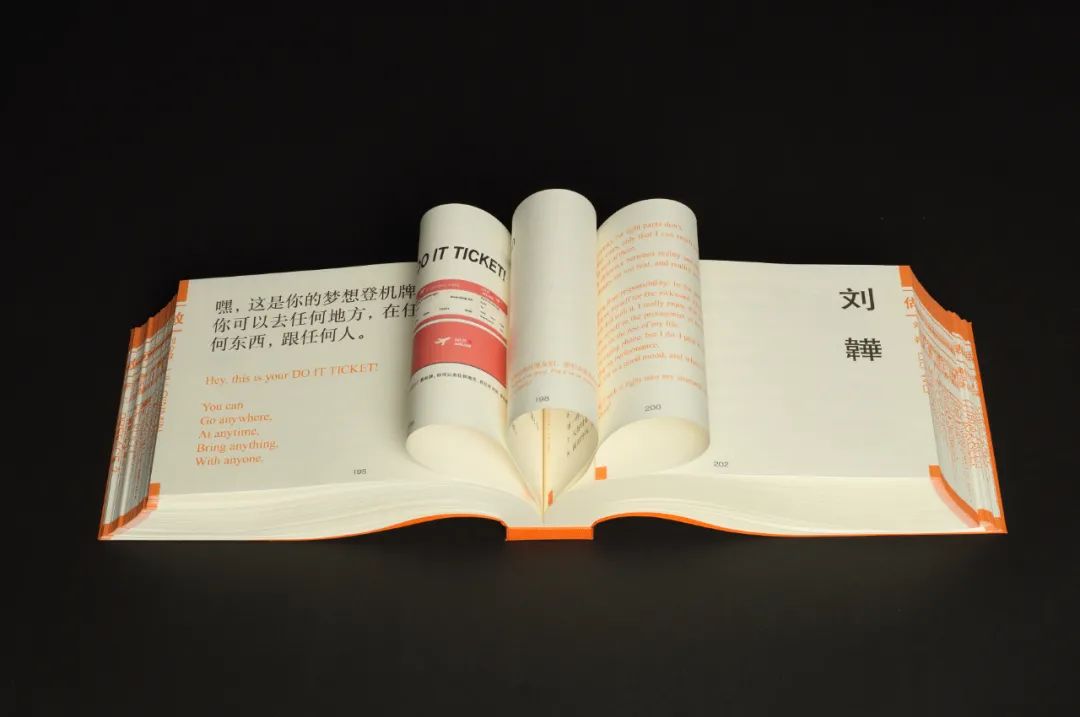

在內文的結構上,我設置的是每一個藝術家有四頁的內容。因為線裝書是通過“筒子頁”的方式來組成一本書的,它跟西方書籍的結構是不同的。每位藝術家的四頁設計分布為:第一頁是藝術家的名字,中間兩頁是他們方案的展示,第四頁是藝術家的簡介,每頁都是中英雙語呈現。

展開之后如下圖所示,比如汪建偉老師,那他的頁面分配就是名字、方案的展示和他的簡介。

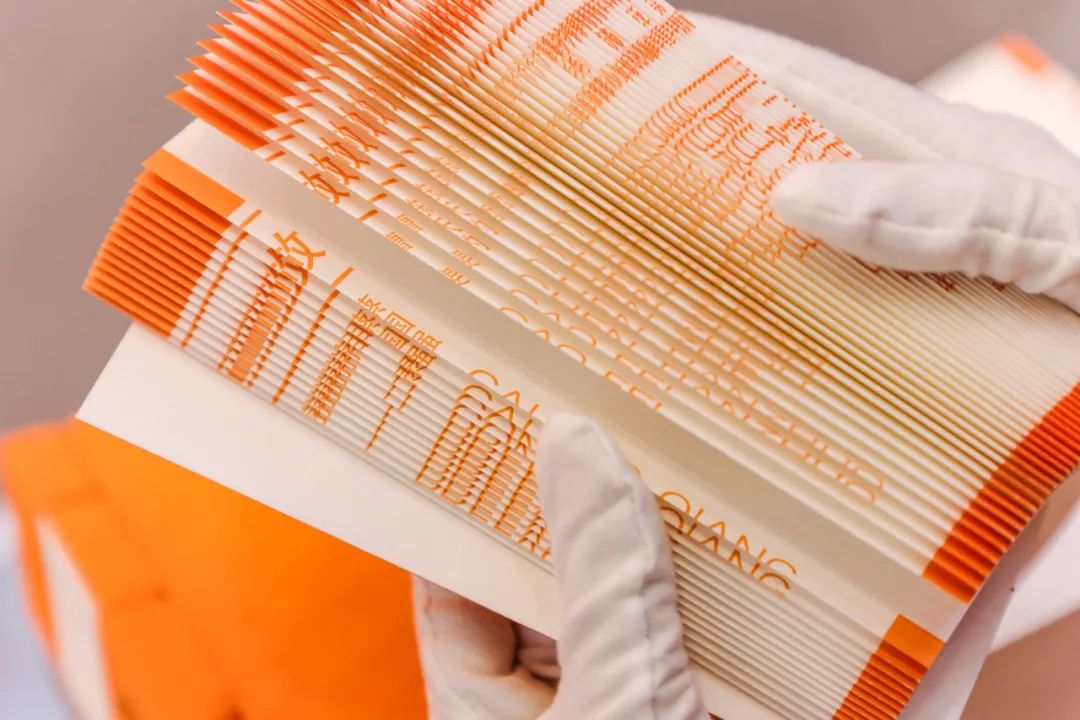

筒子頁其實就是一張紙對折,我在對折的部分展示了每一個藝術家的名字,所以當這一摞紙折疊在一起的時候,就形成了一個特別強大的視覺沖擊。

這本書的一個重要核心就是藝術家,對讀者來說最重要的就是他們的名字,所以我把它設置在了對折的部分,又由于這本書的形態非常柔軟,它會產生一個特別強大的視覺上索引的沖擊力,讓你一下就能感受到這本書真正重要的部分。

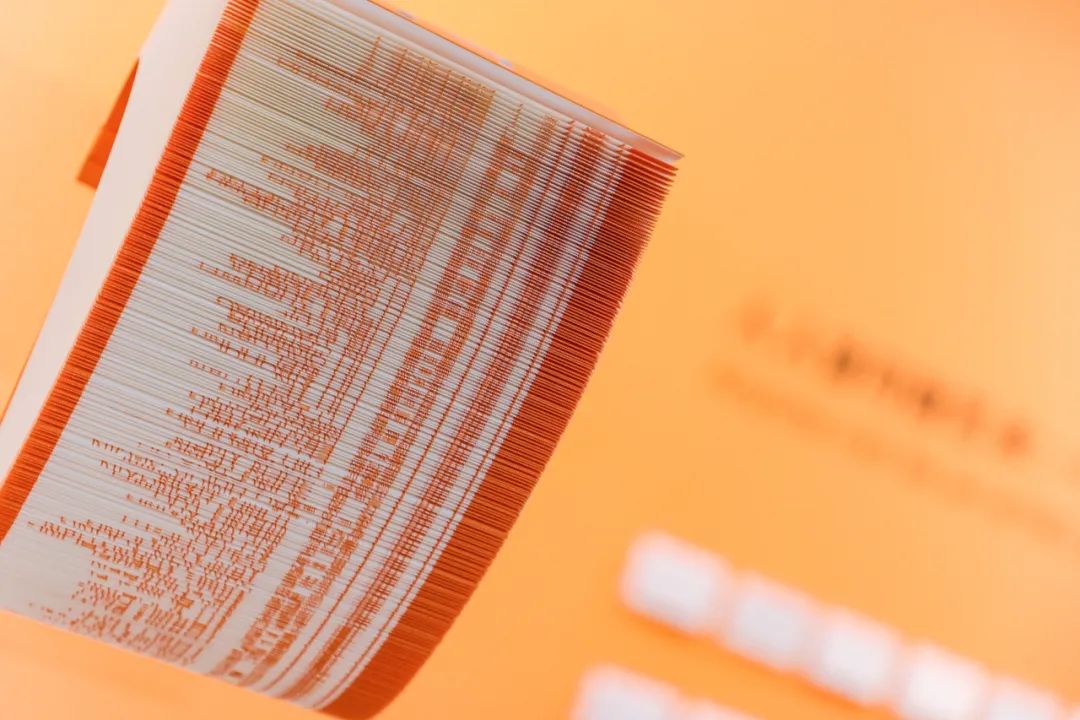

在印制的材料上,選用了宣紙,這種材料是中國書籍的一大特色。宣紙比較柔軟,可以隨意改變書籍的造型,甚至可以達到讓整個書自然垂下來的狀態。

具體到每一個藝術家方案的排版設計上,其實我花了很多的心思。為了避免讀者在翻閱的過程中節奏過于單一,我都會根據每個方案不同的特點和語境,進行不同的排版設計,比如葛宇路的方案,比如豎排文字等。在你翻閱這本書的時候,不太會能猜到下一個方案會以什么樣的方式展示出來,應該會發現很多驚喜。

在一個中國傳統書籍的形態之下,我認為它有一個非常當代的內核。它并沒有在任何方面都完全按照傳統的邏輯來設置這些內容,很多方案的展示都是根據它的特點設計的,最終這本書就形成了一個雕塑一般的形態感。當時樣書出來之后,曹丹老師跟我開玩笑說這本書充分體現了中國作為一個大國的實力。跟其他版本放在一起,無論體量還是份量,以及藝術家的數量,都非常強大,我覺得它的確反映了中國當代藝術界在全球語境下的位置。這本書的形態本身,我認為也是體現了中國當代藝術對于自身位置的一種思考,國際化和本土化之間是什么樣關系,是怎么形成一種轉換的。讀者可以通過這本書來進行自己的思考。

封面是一種布的材料,書名做了一個燙印的方式,讓它在質感上一個是很亮的、一個是很啞光的,這樣材質有對比和反差。因為這本書的尺寸比較大,紙質又柔軟,所以基于功能考慮搭配了一個外盒。這個外盒可以通過撕拉線的方式打開,但是當你這個拉開之后,盒子還可以反復用,但是從你打開的方式來說又是一次性的。

最后我把書的基本信息,比如說編者名、書名、國際書號等都印在了這個盒子的四周,讓它整個看起來既像書又像一個商品,有強大的這種物質感。我覺得這本書應該是達到了我們最開始的目標,就是它跟所有版本的過去的《做》都不一樣,我不知道以后還有沒有不一樣的《做》,但是我覺得它很符合這次我們中國版本的出發點。謝謝大家。

對未來的期望

人人皆可做藝術,如生態多樣的島嶼

賴非:

最后我也想聽一下《做——中國 2021》的未來計劃與期望。

曹丹:

前兩天我們在穹頂藝術中心這邊接待了區文旅局的一位負責人,她看到我們的標題叫“人人皆可做藝術”,她就說特別好,我們的很多群眾、我們普通的工作人員都可以去做藝術,藝術走到生活里面去,所以我覺得很好玩,從社會的層面他們也覺得這個事情是有意思的。

當然小漢斯與《做》這本書的整個淵源,包括它在策展方面的理念,研究關于解讀的問題,或者是藝術家本身的創作從文字、語言到行動的轉變,這些涉及到專業的層面,而作為一本人人都可以實現的藝術指南,它又涉及到另一個更廣闊的社會文化層面。我希望《做》能夠繼續下去,讓世界各地都有自己的《做》,像很多島嶼一樣,這些多樣生態的島嶼都能健康地成長,我覺得也是符合我們未來的一個愿景。

我們未來應該是圍繞這本書繼續做更多的一些展覽,因為它非常環保,所以我們可能會用這種方式在海外或者在國內,甚至我們可能要進入校園、一些社區空間去做巡展。所以我相信未來除了在藝博會里,還會在更多的空間中遇到《做》。

小漢斯:

首先我想感謝我們這本書的設計師孫曉曦。

剛才曹丹也提到了,《做》這個項目其實是深深根植于各地的文化之中的,比如說我們在澳大利亞、倫敦、紐約都進行過各種各樣的項目,而這些項目都汲取了當地和本土的文化特色,這個也是每一期《做》項目的一個重要特點,是我們項目一直以來的核心。

曹丹剛才提到了一個非常有趣的想法,以后可以做一個巡回展覽,這非常有意思。一方面我們可以在一些大的博物館和畫廊進行巡回展覽,另一方面我覺得展覽也是需要去中心化的,不僅在大型的展覽空間,同時我們還可以深入到許多地方,不管是大、中、小學里小型的展覽館還是社區中心,甚至是鄉間地頭,大城市之外的社區。

還有一點非常重要,就是如何使藝術走向更廣闊的聽眾和觀眾,讓他們更多地參與其中。當然我們可以在展覽館開辦展覽,但是如果是在博物館的話,肯定就是有門檻的,所以我希望我們能夠盡可能地消除門檻,所以在未來可能需要更多的移動式展覽,比如說以DIY和其他參與度高的形式,以指令為基礎的藝術形式來進行這樣的活動。這也是我在上學的時候,我的導師經常跟我講的一點,我們要以一種更輕盈的,讓人們可以更多、更近距離地接觸藝術的方式來促進藝術的發展,促進展覽的發展。

最后我還是想感謝所有為這個項目出力的工作人員,尤其是這108位藝術家。一方面這些藝術家貢獻自己的方案和指南,他們具有獨立性和多樣性,但是另一方面他們又共同組成了這個項目的全部。

《做——中國2021》

[美] 漢斯·烏爾里希·奧布里斯特、曹丹 編著

中信出版·大方 2021年12月

原標題:《人人皆可做藝術:重啟“做”的藝術實踐》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司