- +1

紀念|葉恭綽誕辰140周年:一葉知秋,衣被天下誰識恩

“衣被滿天下,誰能識其恩,一朝功成去,飄然遺蛻存”出自葉恭綽十五歲時的詩作,少年葉恭綽似乎就已預見了自己一生的軌跡。他的一生為傳統文化的守護與傳承做出了不可磨滅的貢獻,更是推動了近現代中國交通、教育、文化事業的發展。

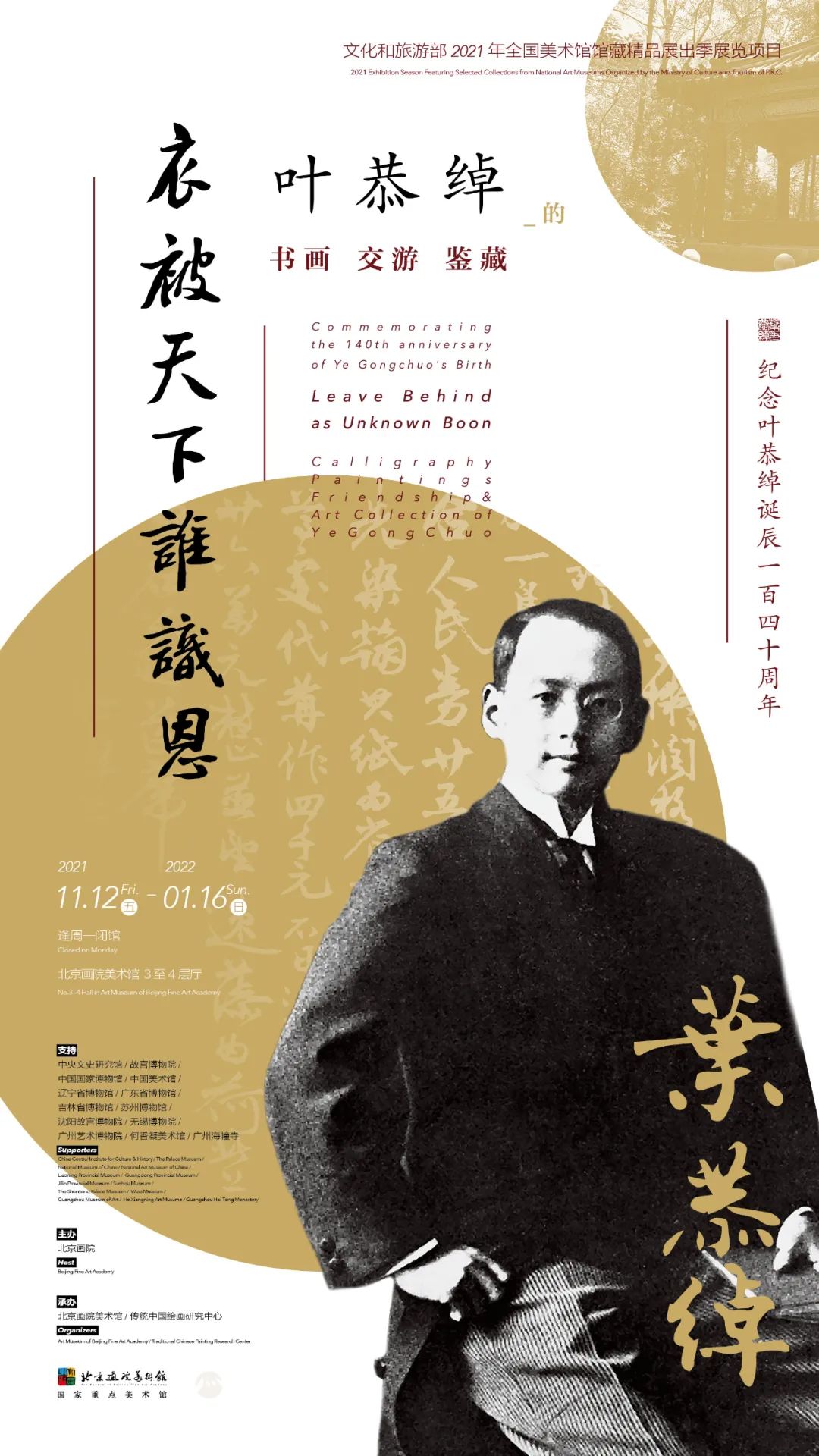

今年是葉恭綽(1881-1968)先生誕辰140周年,作為北京畫院首任院長,畫院同仁早在2018年開始就試圖以藝術為切入點,從中國古代書畫鑒藏、交游圈以及家學淵源幾個面向,構建一位立體而真實的葉恭綽先生。北京畫院近日策劃的“紀念葉恭綽誕辰140周年:衣被天下誰識恩——葉恭綽的書畫﹒交游﹒鑒藏”正式對外展出。

今年的農歷十月初二日,大雪如蓋。由于溫度不低,窗外的銀杏葉子很快就沖破素裹,又閃爍著金黃了。這是立冬的前一日,第二天正是我們北京畫院首任院長葉恭綽先生誕辰140周年的日子。此時,我不禁感嘆,又一重意味的 “一葉知秋”。

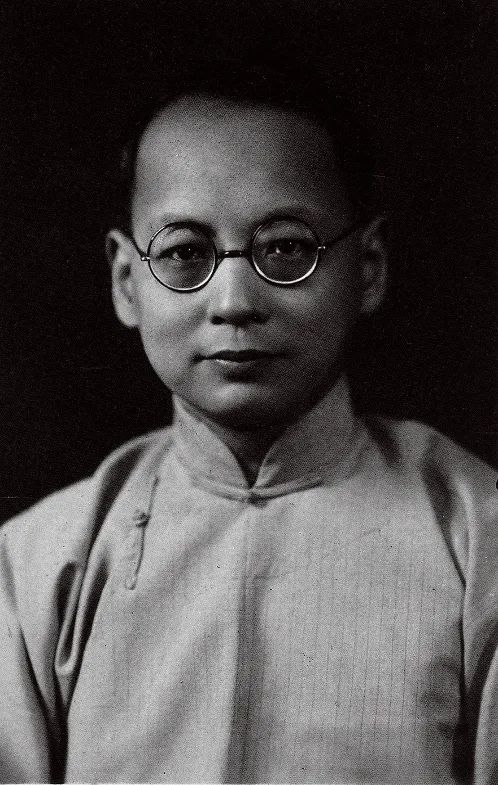

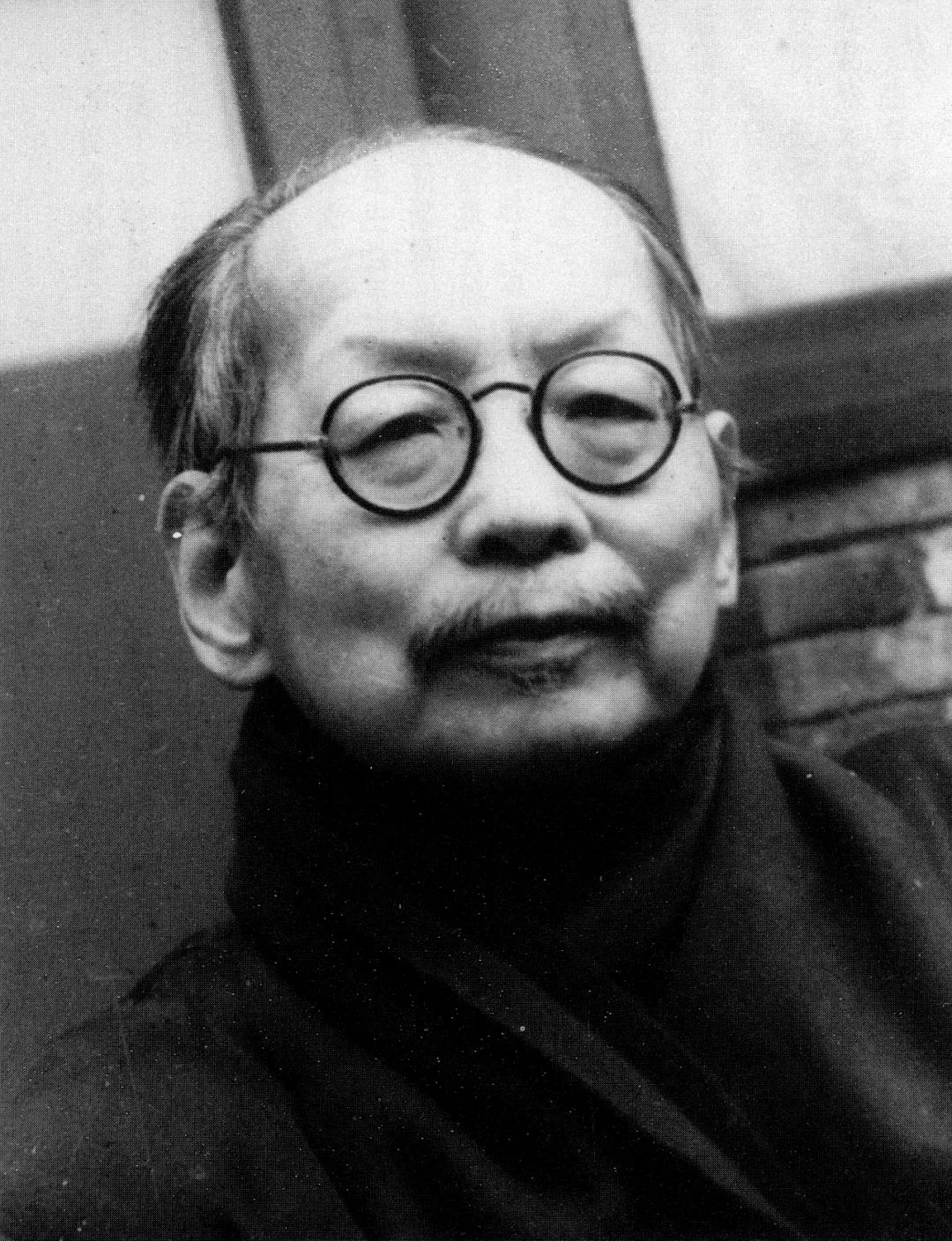

葉恭綽像

1914年10月1日 鐵路會計會同人參觀古物陳列所后在武英殿前合影(前排持帽者為葉恭綽)

我們曾將北京畫院的研究、展覽比喻為“一葉知秋”。因為如今的北京畫院,尤其是學術研究部與美術館是個年輕的隊伍,人手少,尚在成長過程中,暫時還無法做什么總攬全局、鴻篇巨制的項目。所以,我們這十多年來從個案研究入手,以微觀史的角度,由點而線,由線而面,由面而體,做了數十個展覽,出了幾十本書。試圖逐步建構起一個20世紀中國藝術、文化、歷史的粗略圖景。在這一過程中,老院長葉恭綽當然是重要課題之一,其實對葉先生的研究同樣是“一葉知秋”。

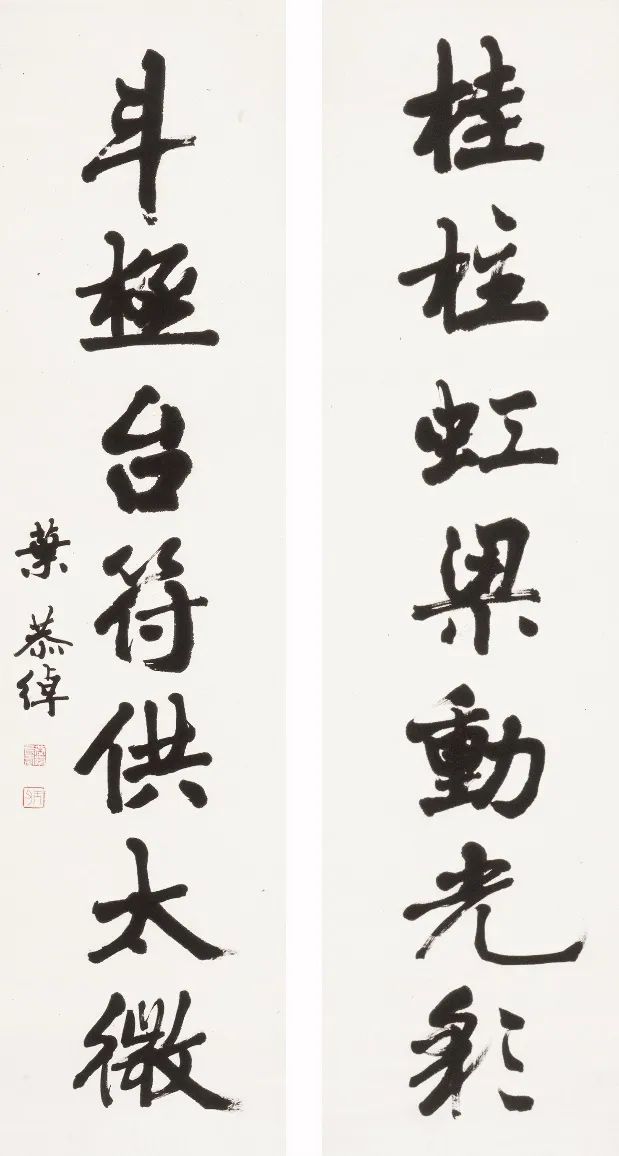

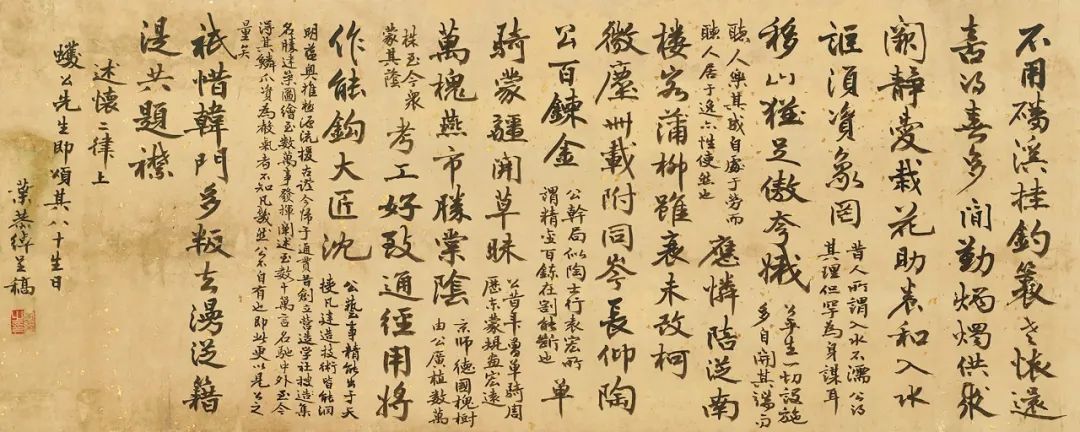

《行書七言聯》 葉恭綽 無年款 紙本水墨 北京畫院藏

葉恭綽先生的“一葉”,的確不得了!他所涉獵的門類不僅僅限于我們熟悉的書畫藝術領域,甚至到政治、經濟、外交、交通、通信、醫藥衛生、文物、考古、鑒藏等等。他的經歷,更是豐富。1881年,葉恭綽出生于北京,標準的世家子弟。1902年入京師大學堂仕學館。1904年起任湖北農業學堂、方言學堂、西路高等小學堂、兩湖師范學堂教習。1906年捐通判,入郵傳部,任總務股幫稿兼辦京漢鐵路事宜。1912年,剛過30歲,葉恭綽就任北京政府交通部路政司司長,兼鐵路總局局長。后歷任中央銀行董事、財政部長等職。1928年移居上海,后到香港、廣州等地,傾心于書畫鑒藏與創作。1929年,參與組織成立中國營造學社,參與創辦《詞學季刊》,還兼任故宮博物院理事。上世紀30年代后期,在香港組織發起中國文化協進會。中華人民共和國成立后,歷任中央人民政府政務院文教委員會委員,文字改革委員會委員,全國政協委員常委,中央文史館副館長,以及我們北京中國畫院院長等職。葉恭綽先生資歷深、地位高、身份多、成就大,涉及的學科非常繁雜,研究的過程中我們深感其中的復雜性和挑戰。北京畫院的團隊喜歡做“堅硬”的研究,更何況葉恭綽研究是一個更加開放的體系,可拓展的邊界比齊白石研究還要大,于是從2018年開始,我們試圖以藝術為切入點,從中國古代書畫鑒藏、交游圈以及家學淵源幾個面向,構建一位立體而真實的葉恭綽先生。如今,在數十位專家及十余家機構的支持下,北京畫院的團隊終于在葉恭綽先生誕辰140周年的日子之際,推出了一個展覽、兩本文集、一本畫冊,算是一份誠心的答卷。

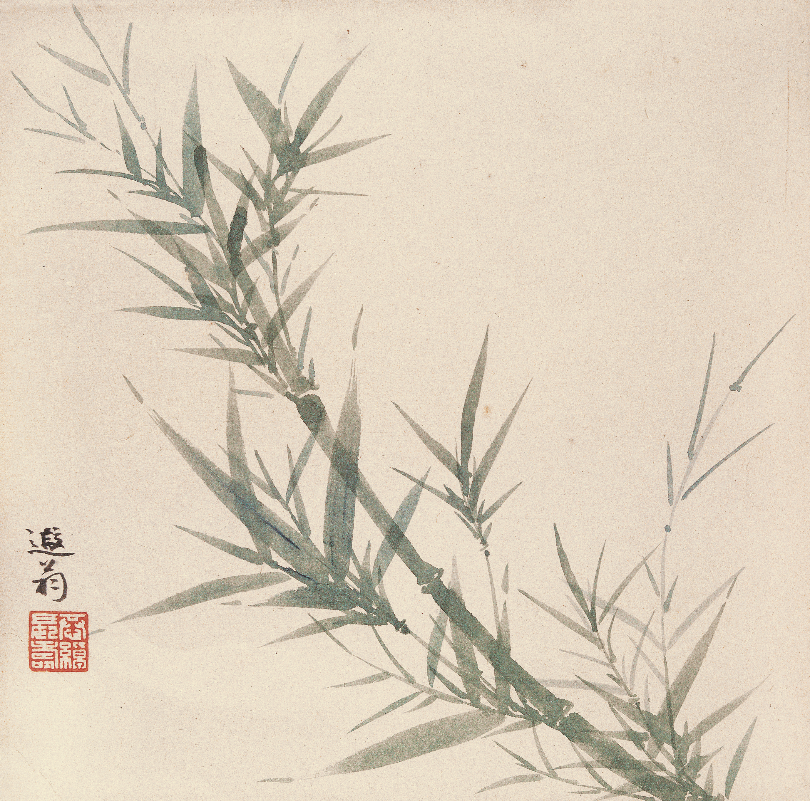

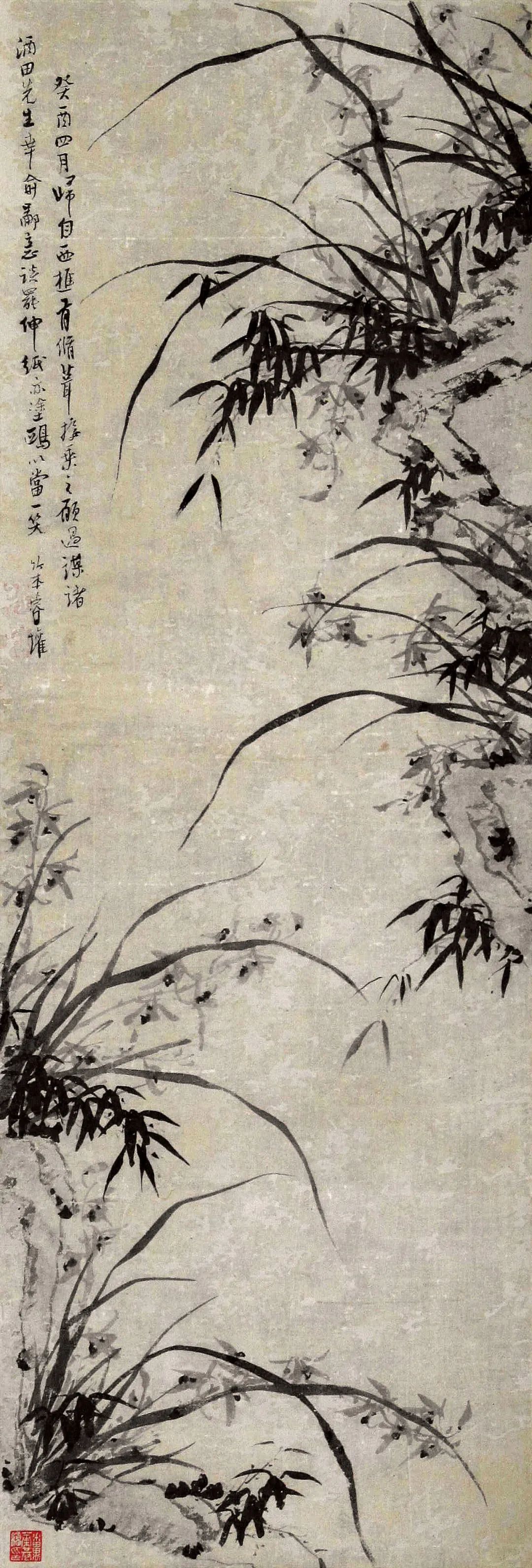

《蘭竹冊頁》 葉恭綽 無年款 紙本設色 北京畫院藏

《蘭竹冊頁》 葉恭綽 無年款 紙本設色 北京畫院藏

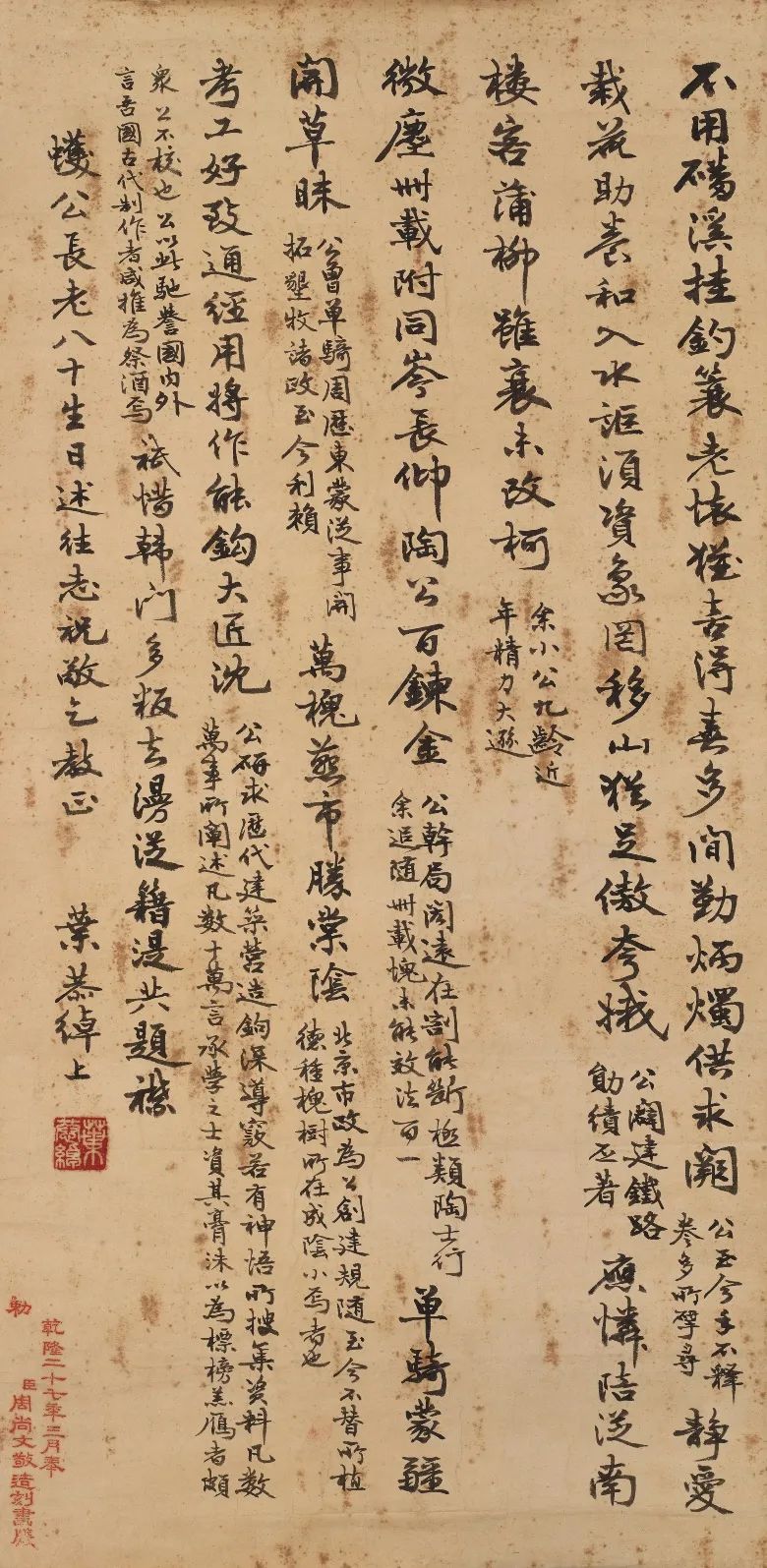

《述懷二律贈朱啟鈐》 葉恭綽 紙本水墨 1951年

仰止亭

在南京中山陵的東面有一座素雅的亭子,名為仰止亭。此亭1931年開工建設,1932年落成,由建筑師劉敦楨設計,葉恭綽捐資建造,以寄托對孫中山先生的崇敬與懷戀。1968年,葉恭綽去世,在周恩來、宋慶齡的幫助下于1970年4月安葬于仰止亭的西側。墓碑上的銘文寫著“仰止亭捐建者 葉恭綽先生之墓 1881-1968”。所謂仰止亭,自然是取自“高山仰止,景行行止”,“雖不能至,心向往之”的意涵。當然,也是北京畫院同仁做葉恭綽院長研究的初衷。而且,我們期待葉恭綽研究是一個新的開始,一次跨越性的嘗試,使得北京畫院的研究、展覽更綜合、更鮮活,同時也將更加國際化、立體化,逐步形成北京畫院研究體系與傳播方式的新樣態。

吳洪亮

2021年11月10日于北京畫院

—————————

延伸閱讀|紀念葉恭綽誕辰140周年:衣被天下誰識恩——葉恭綽的書畫﹒交游﹒鑒藏

文/劉華贊 薛良

1957年5月14日,北京中國畫院正式成立,齊白石任名譽院長。對于齊白石的研究與展覽,已經成為今天北京畫院的學術品牌。而對于首任院長葉恭綽的研究與推廣則較少涉及。今年是葉恭綽誕辰140周年,11月12日,北京畫院特策劃推出“紀念葉恭綽誕辰140周年:衣被天下誰識恩——葉恭綽的書畫﹒交游﹒鑒藏”專題展。

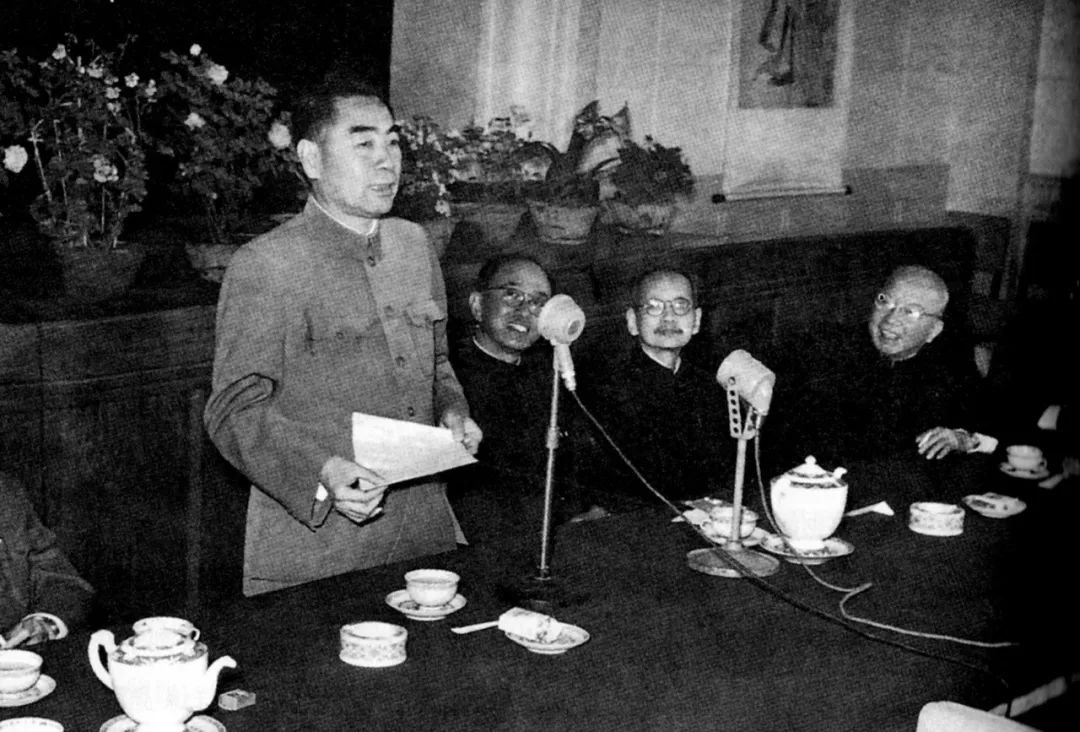

1954年5月14日 周恩來在北京中國畫院成立大會上講話(右二葉恭綽)

“衣被滿天下,誰能識其恩,一朝功成去,飄然遺蛻存”出自葉恭綽十五歲時的詩作《繭》。少年的葉恭綽似乎就已預見了自己一生的軌跡——從十八歲應試作《鐵路賦》到創辦交通大學;從清廷郵傳部部員到出任國民政府鐵道部部長;從廣東葉氏子孫到二十世紀的風云人物。葉恭綽的一生為傳統文化的守護與傳承做出了不可磨滅的貢獻,更是推動了近現代中國交通、教育、文化事業的發展。

葉恭綽18歲攝影

此次展覽得到了中央文史研究館、故宮博物院、中國國家博物館、中國美術館、遼寧省博物館、廣東省博物館、吉林省博物院、蘇州博物館、沈陽故宮博物院、無錫博物院、廣州藝術博物院、何香凝美術館、廣州海幢寺等十三家單位的大力支持,匯聚了各館、院藏的葉恭綽書畫、信札、以及曾經鑒藏的文物近百件套,從“曾閱滄桑幾度來——藝術人生”;“記敘朋簪各返真——畫壇友朋”;“著錄煙云聊鑒影——書畫鑒藏”三個角度,向廣大觀眾介紹這位不平凡的文化大家——葉恭綽。

葉恭綽的多元身份

葉恭綽,字裕甫,又字玉甫、譽虎,號遐庵,晚號遐翁。廣東番禺(今廣州)人。1881年11月24日出生在北京米市胡同祖父葉衍蘭的寓邸,1968年8月6日在北京病逝。

葉恭綽青年像

葉恭綽,堪稱二十世紀中國文化史上一位“百科全書式”的人物:他是近代交通事業和交通教育事業的先驅,在清廷曾出任過交通部路政司司長兼鐵路總局局長,1921年就任民國政府交通總長并任交通大學的院長。他還是博古好雅又具有家國情懷的鑒藏家,一生致力于文物的收藏與保護事業。曾與朱啟鈐一起組建成立中國營造學社,出任過上海市博物館理事會董事長和故宮博物院的理事。1939年葉恭綽組織發起中國文化協進會,策劃組織文物類展覽,致力于佛教、美術、文化的公益事業。晚年他更是將自己珍藏的典籍、書畫、銘刻、器物類文物捐獻于北京、上海、廣州、蘇州、青島等地博物館、圖書館。

1914年 任交通次長的葉恭綽

1914年10月1日 鐵路會計會同人參觀古物陳列所后在武英殿前合影(前排持帽者為葉恭綽)

葉恭綽是通古曉今的學者、才學非凡的詩人。他的一生編著頗豐,著有《遐庵匯稿》《遐庵清秘錄》《遐庵談藝錄》《交通救國論》《遐庵詞》《歷代藏經考略》等,他所編印的《清代學者像傳》《全清詞鈔》更是成為今天研究清史的必備書目。

1936年,博物館董事長葉恭綽(左)與館長胡肇椿(右)品評布置“文獻展覽”之剎那(趙定明攝)

葉恭綽是新中國文化事業發展的推動者,曾擔任過中央人民政府政務院文教委員會委員、中國文字改革委員會主任常務委員,中央文史館代理館長等職。葉恭綽還是北京中國畫院(今北京畫院)的首任院長,為畫院成立初期的發展指明了方向。1956年,葉恭綽為籌備中的北京畫院購得一批精刻善本,包括康熙年間精刻本《佩文齋書畫譜》《歷代題畫詩類》《墨池編》《梅花喜神譜》《漢溪書法通解》《四銅鼓齋論畫集刻》等。1957年5月14日北京中國畫院成立,第二天葉恭綽便在《人民日報》上發表文章:“這畫院的內容,將不同于一般學校……大體或將采取固有的‘書院’‘畫院’制度,和近代現代的‘學校’‘研究所’制度,參合融會而定。”此外,他還在文中提到:“說到‘畫院’的工作,大致當不出創作、研究、教課三者”,而這“三者”也正是今天北京畫院的主要職能和發展方向。

葉恭綽晚年像

葉恭綽的藝術人生

1882年,葉恭綽的祖父葉衍蘭結束了二十余年的在京為官生涯,帶著一歲多的葉恭綽回到廣東番禺(今廣州)老家。回粵后,葉衍蘭不僅在越華書院講學,更是著手編訂自己的詩詞文集,延續了自青年以來對詩詞文章、金石書畫和鑒賞收藏的興趣。這些興趣不僅源于葉衍蘭的好學廣交,更源于葉家深厚的家學傳統。也正是在祖父的熏陶下,葉恭綽四歲時即受啟蒙開始讀四書,五六歲即會作詩;伯父葉佩玱將葉恭綽過繼為子后,為其廣購圖書典籍,帶其廣交士林,為其日后的發展奠定了良好的文史基礎。

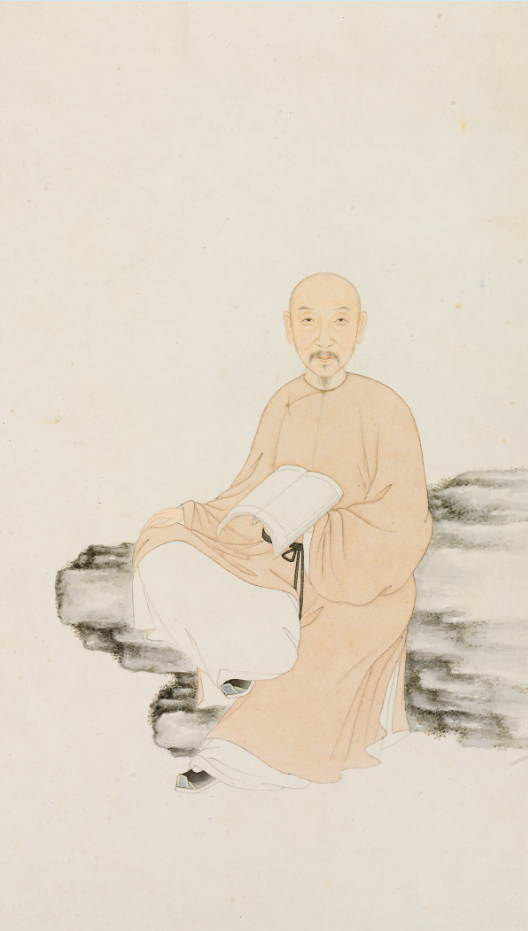

《清代學者像傳》 葉衍蘭 葉恭綽編繪 無年款 紙本設色 中國國家博物館藏

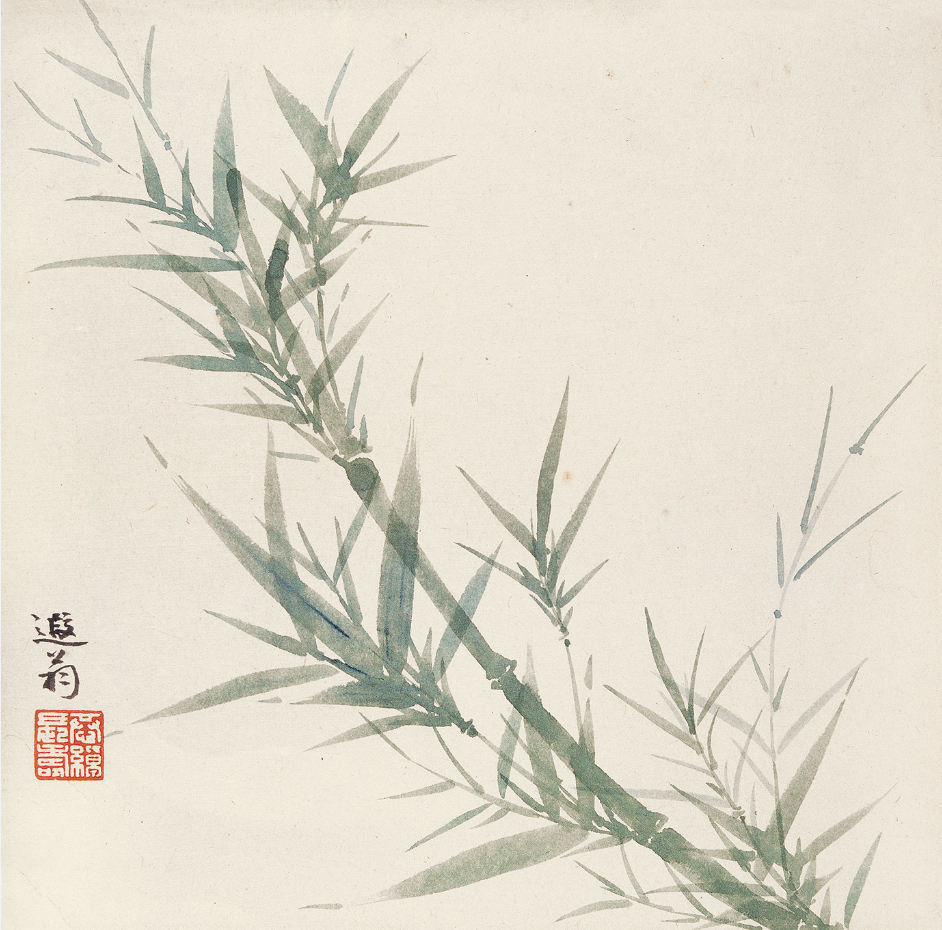

除了文史方面的熏陶,“書畫傳家”的家風也深深影響了葉恭綽。在展覽的第一板塊中,我們將通過葉衍蘭、葉恭綽的書畫作品及相關文獻,向觀眾展示葉恭綽深厚的家學修養及書畫面貌,其中他與祖父葉衍蘭合作的《清代學者象傳》《歷代名人像傳》,不但是美術史界極為重要的研究資料,更被學界譽為研究清代文化學史的必讀之作。葉恭綽的書畫,雖然未經過專門的造型訓練,但是卻代表了清末民初時期文人畫的一種典型風貌。繪畫多以文人偏愛的竹石松蘭為題,秀勁雋上,直寫胸臆,追求傳統典雅清麗的意趣;他的書法則用筆蒼勁渾厚,自成一家,所書內容也極為豐富,不僅體現出較深的書法造詣,也為觀眾展現了他對時代和社會的思考與感悟。

《松柏圖》 葉恭綽 無年款 紙本設色 故宮博物院藏

《蘭花圖》 葉恭綽 無年款 紙本設色 北京畫院藏

《竹圖》 葉恭綽 無年款 紙本設色 北京畫院藏

葉恭綽的畫壇友朋

葉恭綽作為晚清、民國以及新中國時期重要的政治人物和文化大家,一生輾轉廣東、江西、北京、上海、蘇州和香港等地,每在一處均交游廣泛。他交往的好友涵蓋政治、交通、文化、鑒藏等多個領域,包括齊白石、陳師曾、何香凝、徐悲鴻、吳湖帆、張大千、黃般若、梅蘭芳、朱啟鈐等諸多藝壇名家。他們之間或書畫唱和,或雅集合作,或互通書信,為我們講述著近代藝壇的一段段佳話。在展覽的第二板塊中,我們將通過豐富的書畫作品及信札文獻,呈現葉恭綽與近現代美術界好友的藝術交游。

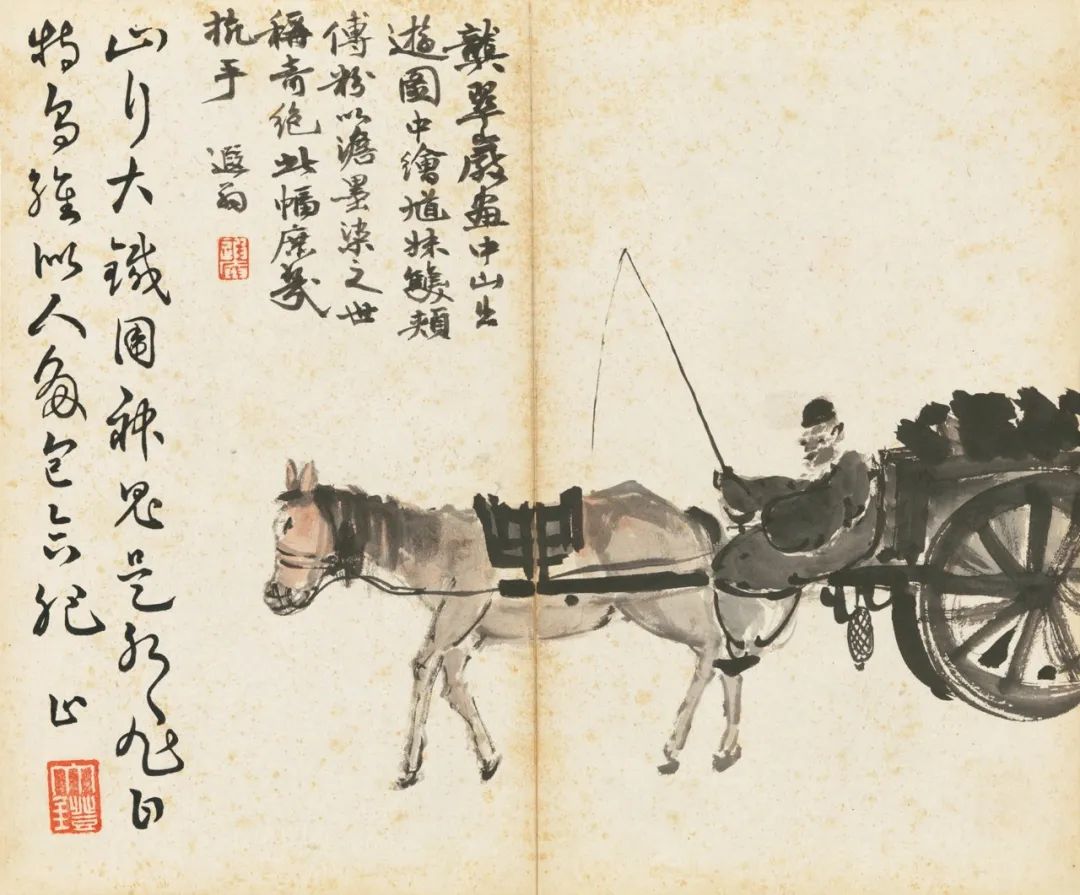

《北京風俗圖之趕大車》 陳師曾 1915-1916年 紙本設色 中國美術館藏

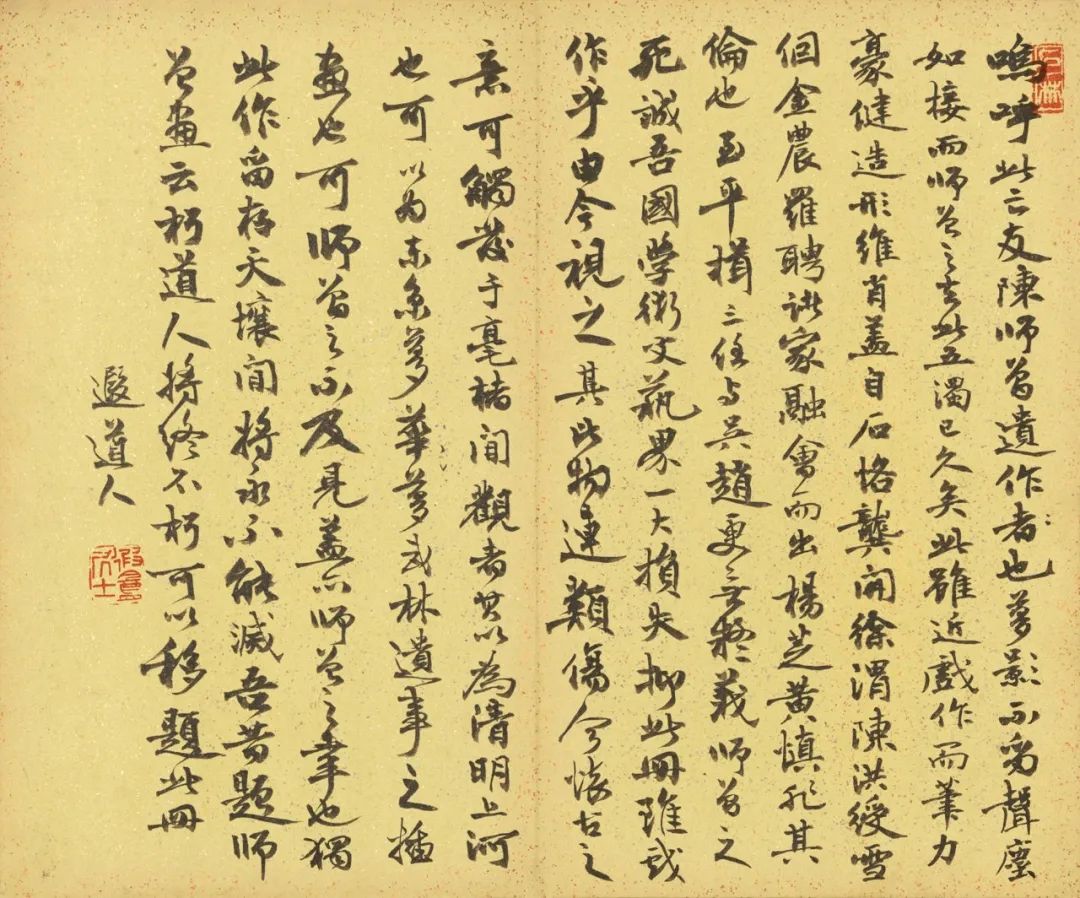

題《北京風俗圖》 葉恭綽 無年款 紙本水墨 中國美術館藏

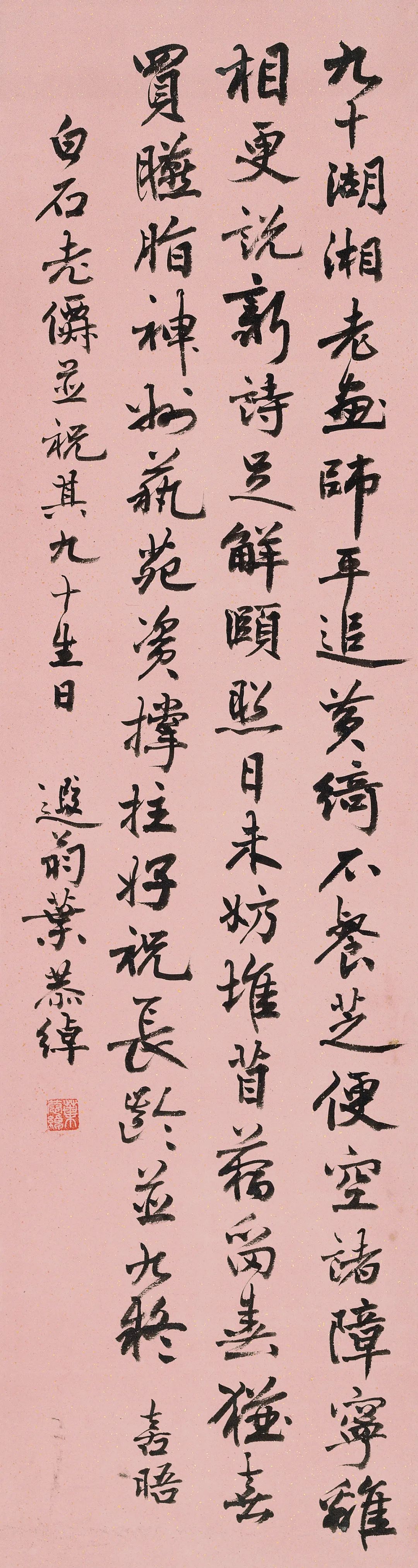

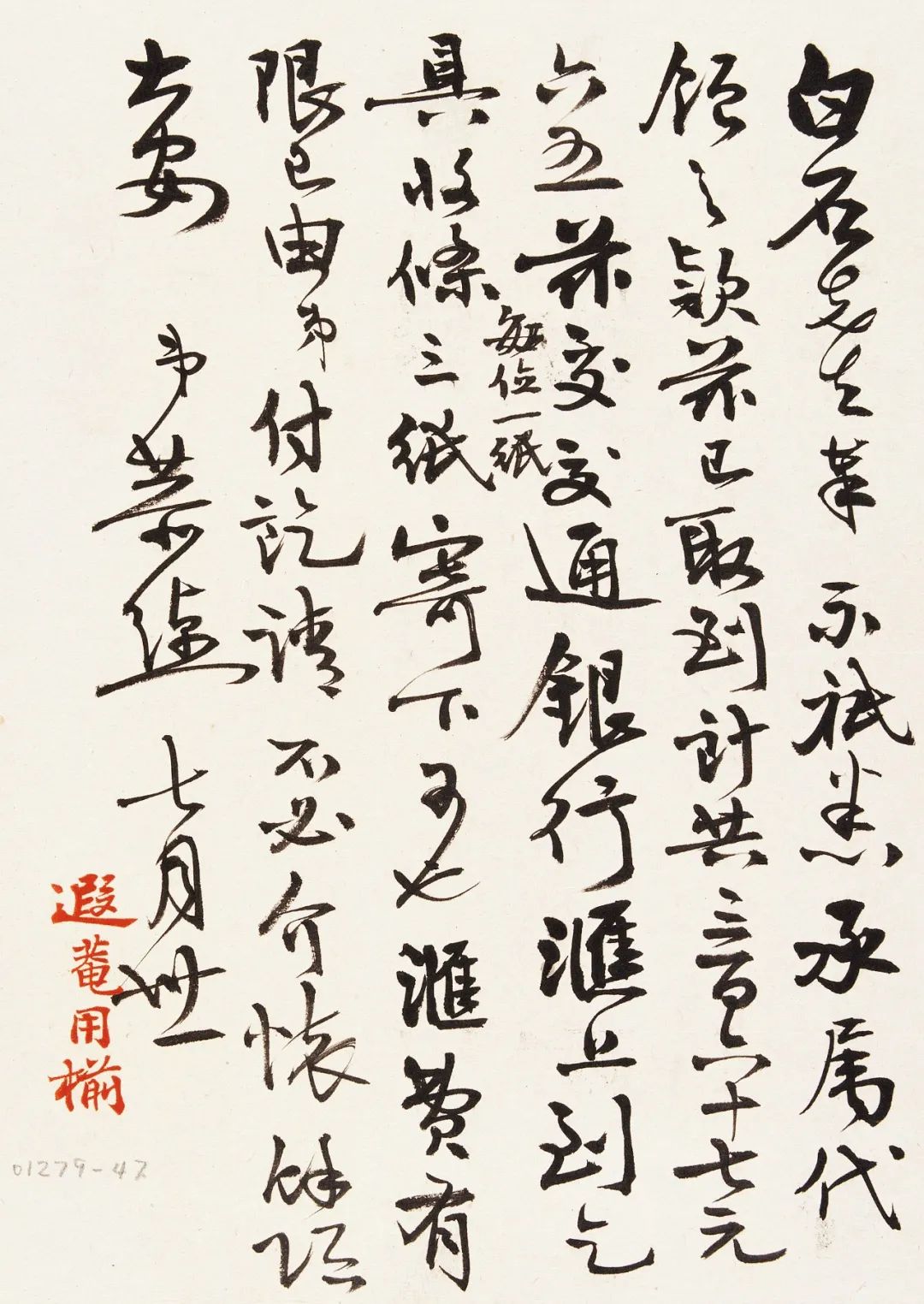

在陳師曾的《北京風俗圖》中,葉恭綽情感真摯的題跋為觀眾講述了他與陳師曾的友誼。兩人結識于1895年,當時正值青年的葉恭綽居住在江西,因此與陳師曾早有詩文唱和,是少年知己。后來葉恭綽長居北京,與陳師曾之間更是來往不斷。1917 年葉恭綽參與組織的京師書畫展覽會,也被陳師曾以繪畫的方式記錄下來,從而誕生了近現代美術史上的名作——《讀畫圖》。兩人還有一位共同的知己好友齊白石,在葉恭綽看來齊白石是當時畫壇少有的名家,曾多次向好友表達對齊白石畫風的欣賞。展覽中專門陳列了葉恭綽致齊白石的信札及祝壽的作品,為觀眾講述了北京畫院兩位院長之間的文人清誼。

《齊老九十慶》 葉恭綽 1950年 紙本水墨 北京畫院藏

《致齊白石信札》 葉恭綽 無年款 紙本水墨 北京畫院藏

1928年,葉恭綽南下定居上海時結識了吳湖帆。自此以后,二人數十年詩畫酬唱,論文品畫。吳湖帆對葉恭綽的書畫收藏和創作有重要影響,而葉恭綽也激勵了吳湖帆的詩詞創作。抗戰時期,葉恭綽曾流徙香港。居港期間,他格外懷念蘇州的舊宅鳳池精舍,特意囑托好友吳湖帆為其做《鳳池精舍圖》,葉恭綽多次在畫上題跋,成為兩人友誼的一段見證。除此之外,葉恭綽在香港期間與黃般若等人交往甚密,留下多件書畫作品及信札。今年,黃般若先生之子黃大德先生將這批作品無償捐獻給北京畫院,成為此次展覽的一大亮點。

《鳳池精舍圖卷》 吳湖帆 畫心 1937年 紙本水墨 蘇州博物館藏

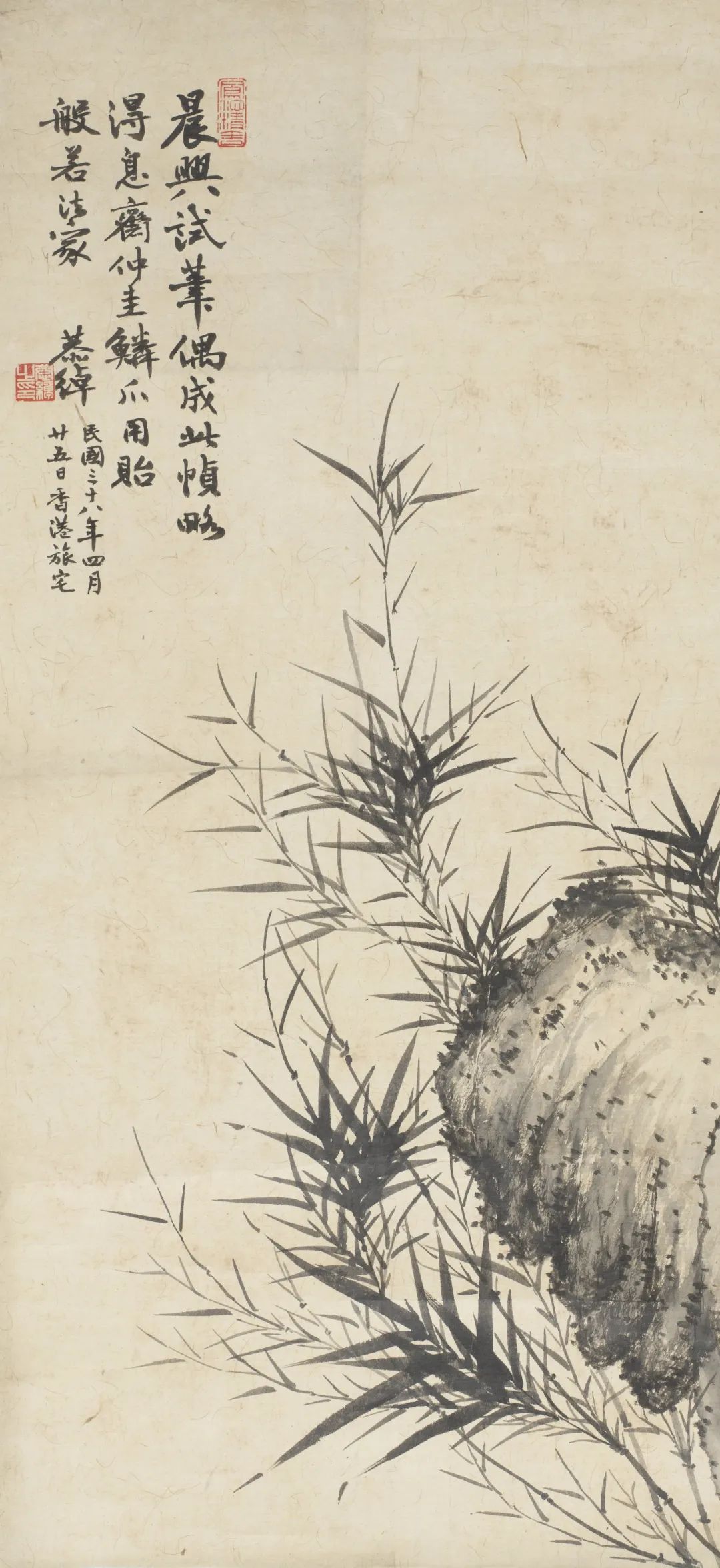

《竹石圖》 葉恭綽 1947年 紙本水墨 北京畫院藏

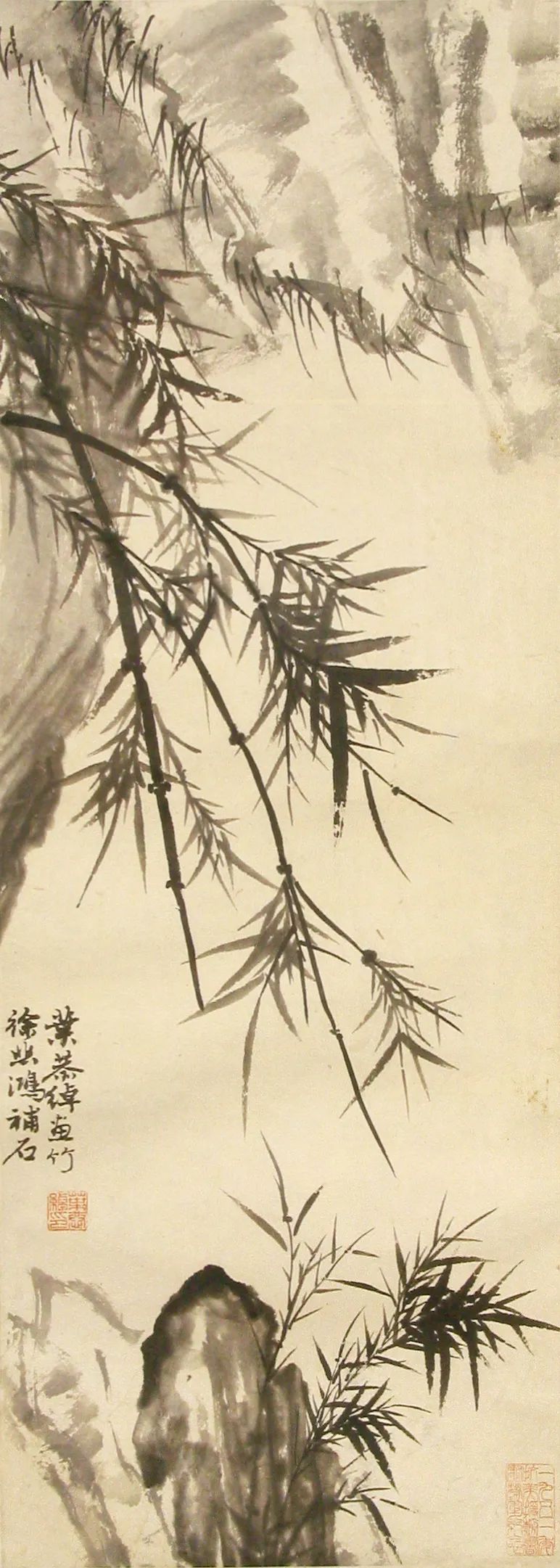

《墨竹圖》 徐悲鴻 葉恭綽 1951年 紙本水墨 遼寧省博物館藏

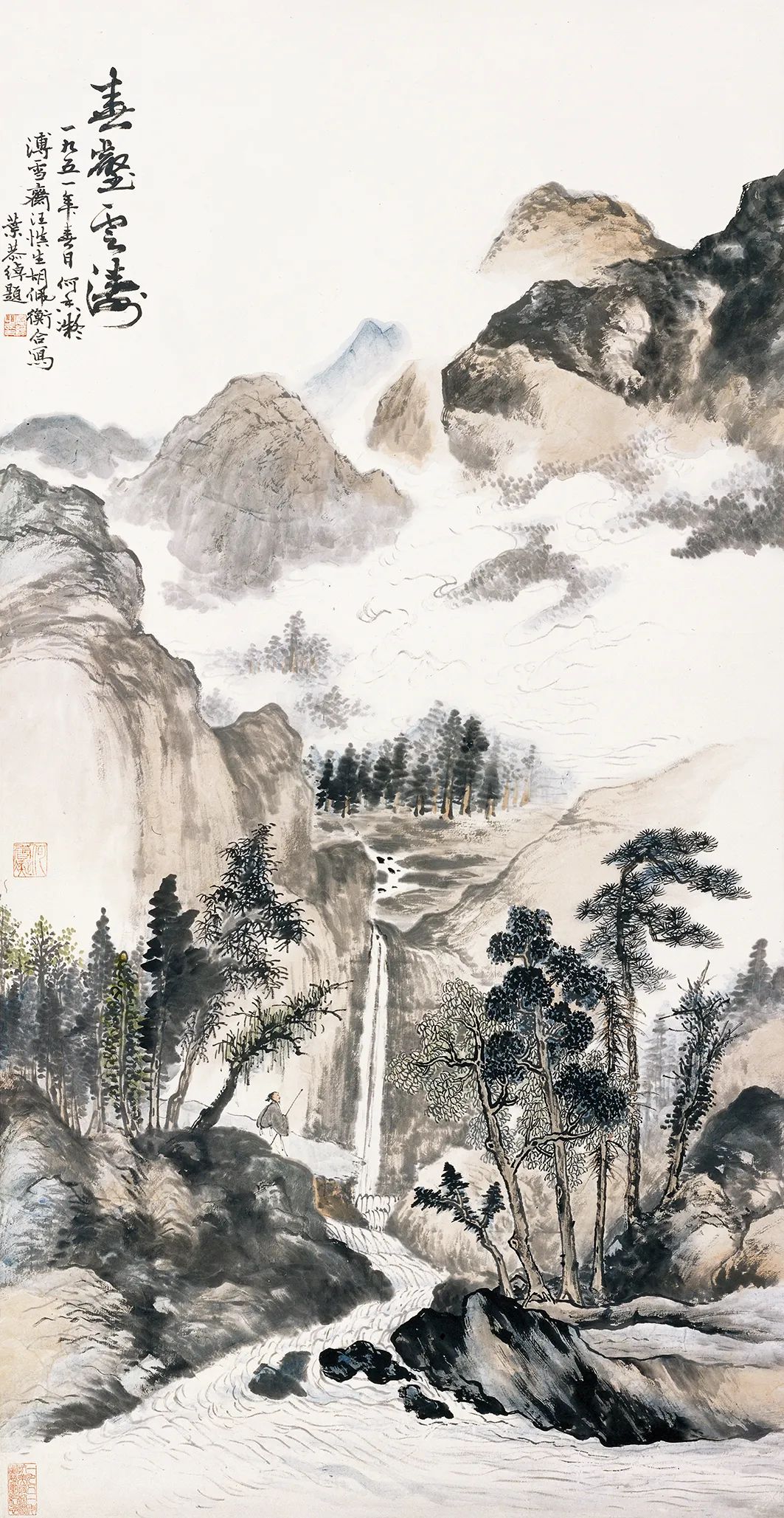

《春壑云濤》 何香凝 溥雪齋 汪慎生 胡佩衡 葉恭綽 1951年 紙本設色 何香凝美術館藏

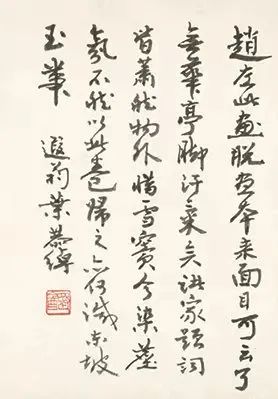

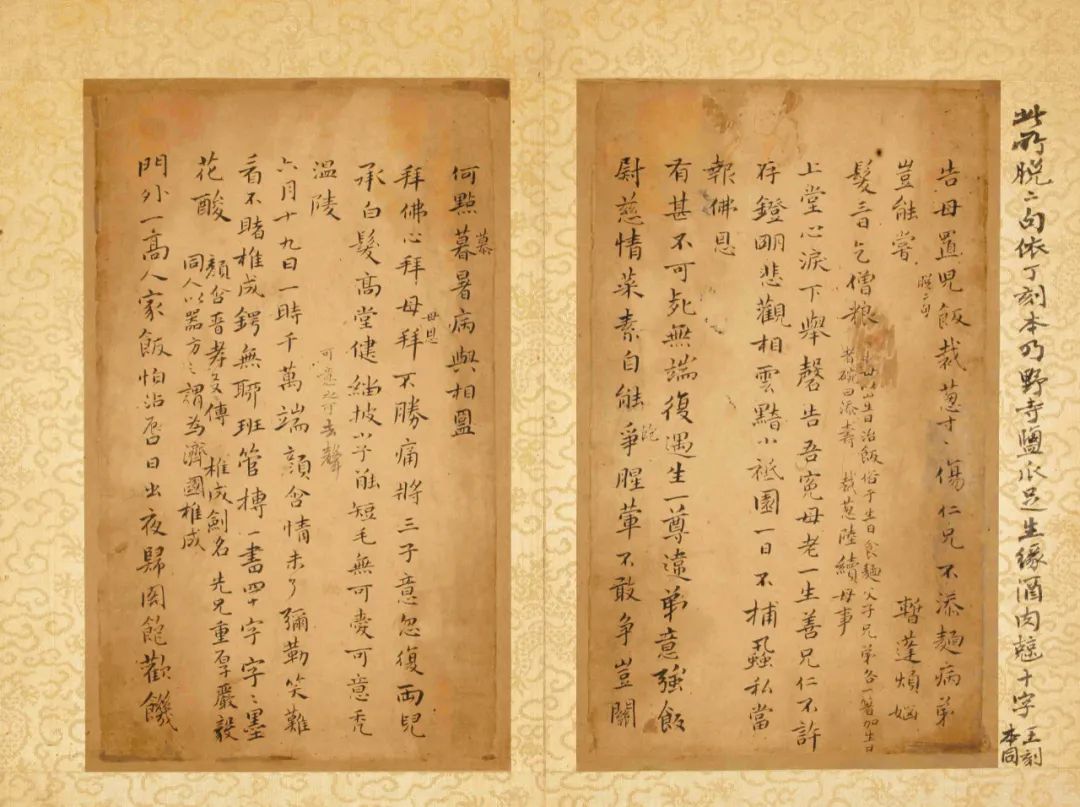

《述懷二律贈朱啟鈐》 葉恭綽 1951年 紙本水墨 中央文史研究館藏

葉恭綽的書畫鑒藏

葉恭綽一生收藏、鑒賞的古物包羅萬象,青銅器如毛公鼎,書法碑帖如王獻之《鴨頭丸帖》,繪畫如趙孟堅《墨蘭圖》等。他的收蔵一部分來自葉氏家族豐富的舊藏,更多則是借助自己的影響力和人脈購買或交換得來的。葉恭綽是一位具有民族文化情懷的鑒藏家,一生致力于文物的研究與保護。正如他曾言“余昔收書畫,本為擬編《中國美術史》,籍供參考,故標準頗與人殊”。他希望收藏不止步于個人賞玩,而是希望通過收藏對中國美術史的書寫和發展提供幫助。晚年葉恭綽將自己珍藏多年的文物紛紛捐獻、售予國家各地的文博機構,此次展覽中,故宮博物院收藏的楊維楨《張南軒<城南雜詠>》,吉林省博物館收藏的張見陽《楝亭夜話》,蘇州博物館收藏的傅山、傅眉《甲申冊》,廣州藝術博物院收藏的陳士忠《竹圖》等,葉恭綽曾經鑒藏過的書畫文物將匯聚一堂,以此向公眾展示葉恭綽的鑒藏理念及保護文物的家國情懷。

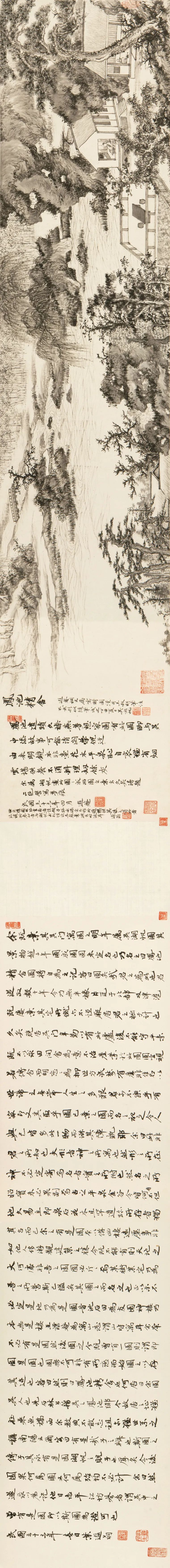

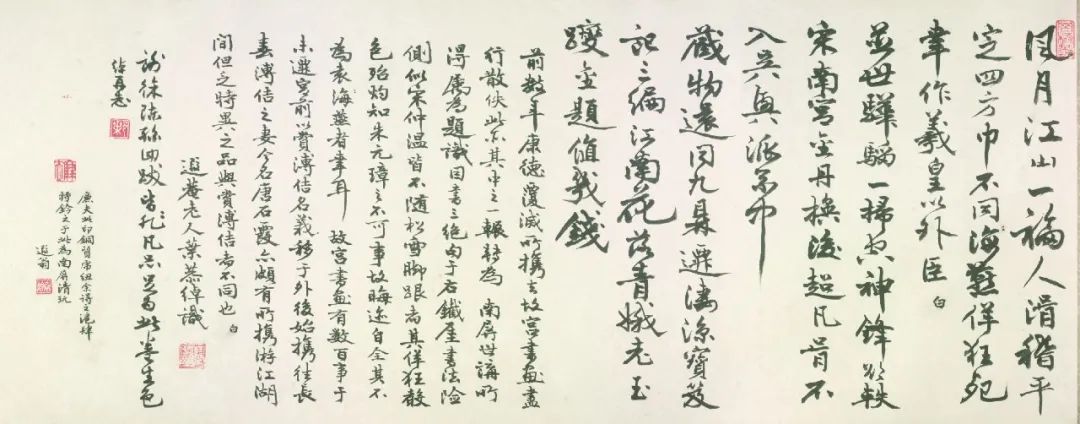

《趙雪竇山圖》 (明)趙左 無年款 紙本水墨 故宮博物院藏

葉恭綽跋《趙左雪竇山圖》

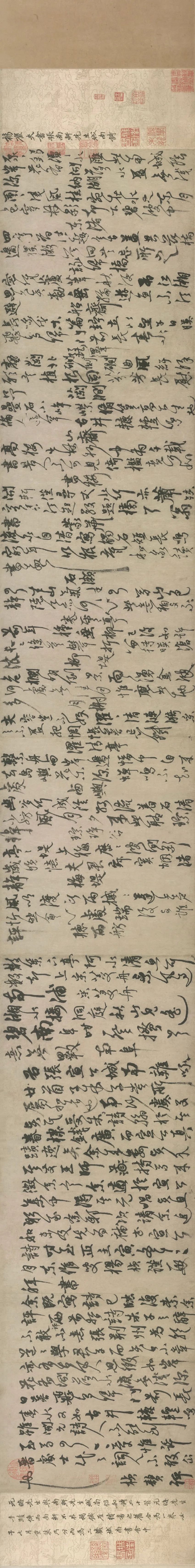

張南軒《城南雜詠》 (元)楊維楨 1362年 紙本水墨 故宮博物院藏

葉恭綽跋楊維楨《張南軒城南雜詠》

《墨蘭圖》 (明)彭睿壦 無年款 紙本水墨 廣州藝術博物院藏

《甲申冊》 (明)傅山 傅眉 1644年 紙本水墨 蘇州博物館藏

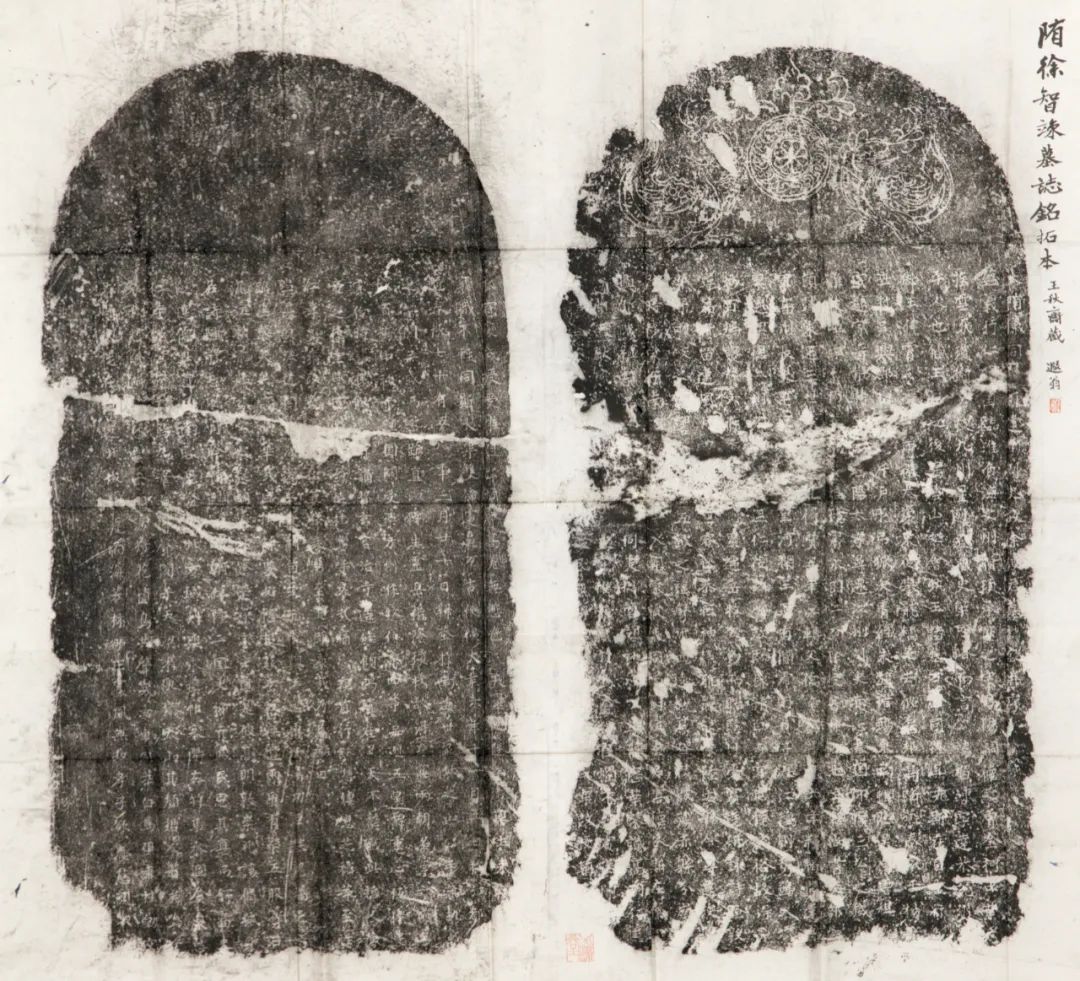

隋徐智竦碑拓 葉恭綽題 無年款 紙本拓片 廣東省博物館藏

如今,葉恭綽已經成為北京畫院一個新的研究重點,不僅僅限于書畫藝術領域,甚至涉及政治、經濟、外交、交通、通信、醫藥衛生、文物、考古和鑒藏等。所以此次展覽不僅是對以往研究的總結,更是研究的新起點。用吳洪亮院長的話說,“葉恭綽本身就是一個開放的體系,需要我們從表層開始了解、剝離、深入,再勾連相關,形成新的綜合成果,進而引發研究的新動能。”

“于古人有高顯之德如山者,則慕而仰之”,葉恭綽捐建的仰止亭1932 年落成,位于南京中山陵東面二道梅嶺,梅嶺上的梅樹是葉恭綽當年親手栽下的。1968 年8 月6 日,葉恭綽在北京燈草胡同30號的家中辭世。1970年4月,茅以升委托其學生將葉恭綽骨灰葬于仰止亭西側,終使其遺愿達成。

展覽海報

展覽名稱:“衣被天下誰識恩——葉恭綽的書畫﹒交游﹒鑒藏”

展覽時間:2021年11月12日至2022年1月16日

展覽地點:北京畫院美術館

(本文原刊北京畫院,經授權刊發)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司