- +1

內修文德,外治武備:吳起的軍事思想

在中國古代兵學史上,如果說孫武是最偉大的一位軍事理論家的話,那么歷來唯一能夠與孫武并提比肩的便是吳起,由此殊榮便可推想他的卓越貢獻與崇高地位。早在戰國后期,人們便已將孫、吳連稱,如《韓非子·五蠹》曰:“境內皆言兵,藏孫、吳之書者家有之。”《吳子》與《孫子兵法》一起,成為當時傳播最廣、影響最大的兩部兵書經典。西漢以后,《吳子》仍保持著這種“頂級”兵書的地位,“世俗所稱師旅,皆道《孫子》十三篇,吳起《兵法》,世多有,故弗論”(《史記·孫子吳起列傳》)。北宋神宗時期,《吳子》被列入《武經七書》,其經典地位更加牢不可摧。

今本《吳子》基本上采用的是對話體的撰述方式,全書緊緊圍繞“內修文德,外治武備”八個字展開,既有思想深邃的“文德”主張,又有豐富多彩的“武備”理念;既有高瞻遠矚的戰略思考,又有靈活機動的戰術設計,在不少方面豐富、發展了《孫子兵法》的戰爭理論成果。概而言之,其思想主要體現為以下五個方面。

一是“內修文德”的治國理念

在全書首篇《圖國第一》的第一節文字,吳起便拈出了統攝全書的核心觀點——“內修文德,外治武備”,精辟地闡釋了政治與軍事的緊密關系,認為要統籌處理好治國與治軍的相關事宜,既要修明政治,又要建好軍隊。吳起繼而以儒家思想為指導,提出了一系列治國理念。他指出君主應“先教百姓而親萬民”,“教之以禮,勵之以義,使有恥也”,要重視對百姓的禮義教化工作,珍惜他們的生命;教導君王要選賢使能,“使賢者居上,不肖者處下”,使“民安其田宅,親其有司”;指出君主應效仿圣王,具備道、義、禮、仁“四德”,營建上下和諧的社會關系,認為“不和于國,不可以出軍;不和于軍,不可以出陳;不和于陳,不可以進戰”,“先和而造大事”;認為君主應謙虛謹慎,不要唯我獨尊,這樣才能成就稱王稱霸的事業。吳起還以慎戰思想為前提,提出了“戰勝易,守勝難”的命題,認為戰勝敵人容易,鞏固勝利卻很難。若要鞏固勝利,不但需要強大的軍事實力,更需要強大的政治影響力。他強調了較之于加強武備,修明政治尤為不易,也尤為重要。

圖書內頁展示

二是對戰爭起因的思考與對戰爭的分類

吳起立足于春秋戰國時期的戰爭實際,前無古人地在《吳子·圖國第一》將戰爭的起因歸納為五種,即“爭名”、“爭利”、“積惡”、“內亂”、“因饑”。他能從人性爭名、爭利的欲望,從政治集團之間的矛盾關系,從國內政治、經濟發展的狀況,去探究各類戰爭爆發的根源。基于此,吳起還將戰爭的性質分為五類,即“義兵”、“強兵”、“剛兵”、“暴兵”、“逆兵”,并分別定義道:“禁暴救亂曰義,恃眾以伐曰強,因怒興師曰剛,棄禮貪利曰暴,國亂人疲、舉事動眾曰逆。”說明他對戰爭的正義與非正義的性質也有了初步揭示。吳起還給出了應對上述五類戰爭的方法,即“義必以禮服,強必以謙服,剛必以辭服,暴必以詐服,逆必以權服”。以孔子為代表的儒家學者將戰爭視為維護禮制的工具,吳起所謂“義兵”,以及“義必以禮服”的思想,顯示了他對儒家戰爭觀的某種認同。

三是“以治為勝”、“教戒為先”的治軍思想

《吳子》一書闡述了極為豐富的治軍思想,內容涉及軍法、裝備、軍事訓練、軍人心理、作戰方法、宿營原則、戰馬馴養等諸多方面。其中最值得介紹的就是“以治為勝”與“教戒為先”。這兩條治軍原則均載于《吳子·治兵第三》。

目錄頁展示

吳起認為要建設好一支能打勝仗的軍隊,首先要遵循“以治為勝”的原則,并說軍隊是否具有戰斗力,與人數多少沒有必然聯系,認為只有嚴格治兵,嚴明法紀,士卒才會敬畏禮法,才會一切行動聽指揮,具有強大戰斗力。吳起在這里還提出了“父子之兵”的概念,認為只有將軍隊訓練成“父子之兵”,才能所向披靡,戰無不勝。

吳起非常重視軍事訓練,指出了“教戒為先”的治軍原則和一套行之有效的訓練方法:“故用兵之法,教戒為先。一人學戰,教成十人。十人學戰,教成百人。百人學戰,教成千人。千人學戰,教成萬人。萬人學戰,教成三軍。”“教戒為先”,強調的是對士卒軍事技能的培訓。軍隊是由一個一個士卒組成的,要想建設一支強大的軍隊,必須不折不扣地貫徹“教戒為先”的治軍原則。吳起給出的訓練方法是從單兵訓練開始,繼而從“一”到“十”,再從“十”到“百”,如此不斷擴展,就可“教成三軍”,使全軍上下人人掌握軍事技能。

吳起在《吳子·論將第四》提出了“威耳”、“威目”、“威心”的“三威”論,要求將領嚴格訓練士卒,讓他們真正懂得各種鼙鼓金鐸、旌旗麾幟、法規條令的內涵,在感官與心理上產生“威耳”、“威目”、“威心”的效果,從而實現令行禁止、服從指揮的訓練目的。

四是“總文武”、“兼剛柔”的將帥論。

吳起的將帥論,集中體現在《吳子·論將第四》。該文一開篇就指出將領應該“總文武”、“兼剛柔”,不但要懂軍事,剛柔相濟,還要懂政治,有品德。孫武認為將帥要符合“智”、“信”、“仁”、“勇”、“嚴”的標準,對于其中的“勇”,凡人論將往往格外看重,而吳起卻匠心獨運地說:“勇之于將,乃數分之一爾。夫勇者必輕合,輕合而不知利,未可也。”提醒將領不要為了顯示自己的勇敢而頭腦發熱,盲目決策。

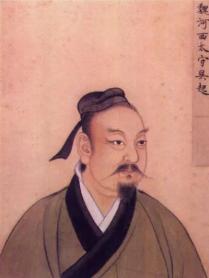

吳起畫像

除了“總文武”、“兼剛柔”的總體要求之外,吳起還對將帥提出了“五慎”、“將禮”的具體要求。所謂“五慎”,指的是“理”、“備”、“果”、“戒”、“約”,其內涵分別是:“理者,治眾如治寡。備者,出門如見敵。果者,臨敵不懷生。戒者,雖克如始戰。約者,法令省而不煩。”意即要求將領具備以下素養:高超的管理能力、保持對敵警惕、不能貪生怕死、勝利后也要心存戒備、制定的法令簡明扼要。所謂“將禮”,指的是“受命而不辭,敵破而后言返,將之禮也。故師出之日,有死之榮,無生之辱”,指出良將要堅定破敵使命,樹立正確榮辱觀,絕不在戰場上貪生怕死,畏懼逃避。

五是“審敵虛實”、“因形用權”的戰術指導思想

吳子的戰術指導思想也極為豐富,其中最值得介紹的是“審敵虛實”論與“因形用權”論。《孫子兵法·謀攻篇》有“知彼知己者,百戰不殆”的千古名言,告誡用兵者一定要全面掌握敵我雙方的真實情況;《虛實篇》提出了“避實而擊虛”與敵眾我寡時“我專而敵分”的用兵原則。吳起將孫武的上述思想濃縮概括為凝練醒目的一句話——“用兵必須審敵虛實而趨其危”(《料敵第二》),認為要充分掌握敵我雙方的虛實強弱,尋找敵人的薄弱點并給予痛擊。這條用兵原則將孫武的“知彼知己”、“虛實”、“眾寡”、“專分”等軍事思想發展到了一個更高的境地,歷來被視為用兵者的箴言。

《孫子兵法·計篇》有言曰:“勢者,因利而制權也。”《吳子·論將第四》在此思想基礎上提出了“因形用權,則不勞而功舉”的命題,指出用兵者應根據戰場情況采取靈活機動的措施,達到“不勞而功舉”的作戰效果。《吳子·應變第五》在闡述如何針對不同敵情而采取相應戰術時,便具體貫徹了“因形用權”的作戰指導原則。

(作者陳曦。本文節選自《吳子集釋》前言)

《吳子集釋》

陳曦 集釋

繁體豎排

32開 平裝

978-7-101-15344-6

內容簡介

《吳子》是戰國時期流傳下來的一部兵學典籍,收錄于《武經七書》,主要記載了戰國時期衛國政治家、軍事家吳起的軍事理論和作戰思想。《漢書·藝文志》著錄為48篇,已佚。今本《吳子》共有六篇,為《圖國》、《料敵》、《治兵》、《論將》、《應變》、《勵士》。此次推出的《吳子集釋》,在校勘方面,以《續古逸叢書》所收涵芬樓影印宋刊《武經七書》本為底本,同時參考了宋元以來施子美、劉寅、朱墉等十六個版本;在注釋方面,參考了大量古今研究成果,征引的文獻多達十余種,為研讀此書提供了豐富材料。書末有三篇附錄,分別為《史記·吳起列傳》《吳子評述資料》《吳子師承問題考辨》,對了解吳子其人其書均有幫助。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司