- +1

井田制與中國學術現代化:出入于古史辨運動和唯物史觀的楊寬

1920-1930年代是個軍閥混戰、民不聊生的時代,卻也是各種思潮激蕩、新學術新觀點迸發的時代。這一時期,學界圍繞中國上古史發生了三次大辯論:“井田制有無”、“古史傳說的真偽”、“中國古代社會性質”。作為一個普通中國人,楊寬先生成長在那個時代,固然是他的不幸,但作為一名史學家,卻又是他的幸運。楊寬先生晚年在自傳中曾談道:

由于史學工作者采用不同的觀點和方法來從事各種重要問題的探索,逐漸形成不同的新學派,特別通過上述三次大辯論之后,新興學派有著進一步的發展,紛紛創辦新刊物,推動學術研究的進展。正當我開始從事學術研究之際,不僅受到三次大辯論的啟示,而且受到三個新學派興起的巨大影響。我一向主張兼采并納,擷長去短,從而充實和提高自己的研究能力。(《三個新學派興起的巨大影響》,高智群編《先秦史十講》,復旦大學出版社,2006年,416頁)

楊寬先生提到的三個新學派分別是:“以王國維為首的釋古派”、“以顧頡剛為首的疑古派”和“以馬克思主義為指導思想的社會史派”。可以說三次上古史大辯論正是三派學人相互角逐、各顯神通的舞臺,其相互批評與反批評,猶如高手過招,精彩紛呈。

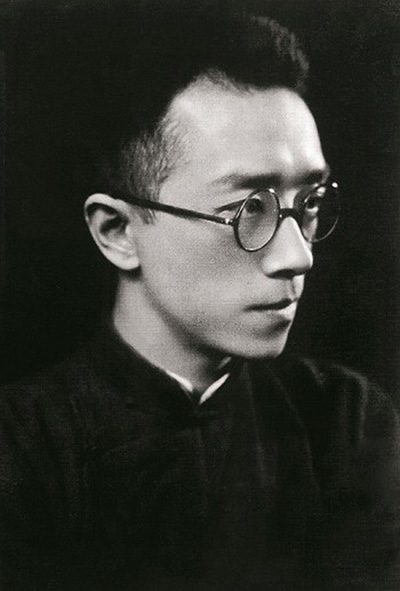

楊寬先生早年就讀于蘇州中學,曾受業于呂思勉、錢穆等大家。為開闊學生視野,時任校長汪懋祖還邀請章太炎、胡適、顧頡剛等著名學者來校演講。這些學者觀點異趣、思想不同,培養了楊寬求真務實、不囿于門戶之見的學術品格。他成名于古史辨運動,卻終不局限于疑古學派,當與這些因素密不可分。

于中學期間,楊寬先生便了解了三次古史大辯論的基本內容。其中“井田制有無”和“社會史性質”兩次論戰便主要是在疑古派和社會史派之間展開的。前一場爭論又為后一場爭論埋下了伏筆,且這兩場爭論流衍并不局限于民國學術,在新中國成立后上古史研究的諸多表征中,仍可見其余緒。可以說,終楊寬一生治學都能見到這三次大辯論,尤其是其中疑古學派和社會史學派之爭的影子,這就包括兩派爭論的起點——井田制問題。

“井田制有無”:疑古派與唯物史觀的初次交鋒

1919年10月至11月,《建設》雜志第一卷三、四號刊載了胡漢民《中國哲學史之唯物的研究》一文。用胡氏自己的話來講,他文章的主旨“是拿唯物歷史觀應用到中國哲學史上”,去探究中國哲學激變的社會經濟原因(鐘離蒙、楊鳳麟主編:《中國現代哲學史資料匯編》第一集第八冊,遼寧大學哲學系1981年編印,145頁)。例如他在談及先秦諸子哲學興起的原因時,便指出:

我看最重要的,就是井田制度崩壞,井田是計口授田、土地公有、古代相沿的一個共產制度。這個制度變壞,就使社會全體生活根本動搖。……中國晚周時代的社會問題,是共產制度崩壞之后,最大多數人生活不安的問題,是有強權的人掠奪多數人的衣食,無強權的人衣食被奪不能生活的問題。社會思潮激出非常的反動,由是產生老子以次的哲學。(《中國現代哲學史資料匯編》第一集第八冊,147-148頁)

這些論述在今人看來似乎平淡無奇,倘我們注意胡漢民發表此論的學術背景,就不難發現其中的端倪。

彼時中國固有的四部之學趨于式微,與之互為表里,西洋學術分科體系進入了剛剛出現于中國的現代大學體制,并逐漸填補舊學衰落造成的真空。例如“哲學”一科,就屬西洋固有而中國本無之學。什么是中國哲學?中國哲學應該如何研究?對此并無陳例可循,答案仍在未定之中。而1919年2月胡適《中國哲學史大綱》的出版則可說適逢其會。

其實胡適遠不是建構“中國哲學史”學科的第一人,比如早在1916年,四川著名學者謝無量就出版了《中國哲學史》一書。而1917年胡適進入北大之前,陳漢章就已經在北大哲學門教授中國哲學史。然而胡適自負可以開創新紀元之處,在于他摒棄了傳統的家法觀念,而標舉所謂的“科學方法”。如學者所言,“胡適晚年曾說到,他一生的著述都是圍繞著‘方法’打轉的”(《中國哲學史大綱》,“耿云志導讀”,上海古籍出版社,1997年,第6頁)。或許正因有此“科學方法”之旗號,《中國哲學史大綱》才能脫穎而出,僅兩個月就能再版,至1922年已出至第八版。

明眼人一看便知,胡漢民既將文章取名《中國哲學史之唯物的研究》,也是要揭諸“科學方法”之大纛。而且此“方法”絕不同于胡適的“方法”。舉例來說,胡適《中國哲學史大綱》開篇剛對“哲學”和“哲學史”下完定義,就大談哲學史研究的目的在于“明變”、“求因”和“評判”。所謂“明變”,就是“知道古今思想沿革變遷的線索”;所謂“評判”,就是“要把每一家學說所發生的效果表示出來”。這兩者是已是學界共識,其關鍵之處在于“求因”一節。對此,胡適指出,哲學沿革變遷的原因約有三種:“(甲)個人才性不同,(乙)所處的時勢不同,(丙)所受的思想學術不同。”(《中國哲學史大綱》,第2-3頁)而胡漢民就是抓住此節,以彰顯自己所持的“歷史唯物觀”在方法上的優越性。如他所說,對哲學思想變遷而言,“個人才性”和“所受的思想學術”總比不上“時勢”重要。“至于時勢是什么力量造成的呢?求其最初原因,總在物質的關系。任是什么時勢,不外是人類競爭的表現。”(《中國現代哲學史資料匯編》第一集第八冊,165頁)由此觀之,胡適抽象地談“時勢”不免落于凌空蹈虛之泥淖,而落不到實處。反觀唯物史觀,正致力于探求思想變遷背后的社會經濟因素,可矯正胡適方法之失。

有趣的是,胡適的回應并沒有集中在唯物史觀方法論本身,反而龂龂于胡漢民作為例證的“井田制”。“古代本沒有均產的時代,故后來的‘封建制度’的破壞并不是井田制的破壞。”如商人階級的興起、土地兼并、國家破滅、財產更換、主奴翻覆等等,已然足以解釋封建制度的破壞,其“似乎已能使唯物的研究成立了,似乎不必從井田破壞一方面著想”(《寄廖仲愷先生的信》,歐陽哲生編《胡適文集》第二冊,北京大學出版社,1998年,307頁)。這樣看來,胡適似乎首肯了唯物史觀在方法論上的優越性,他所批評的只是胡漢民舉錯了例子。

果真如此?胡適在《中國哲學史大綱》中便明白指出:“但是哲學史先須做了一番根本工夫,方才可望達到這三個目的。這個根本工夫,叫做述學。”何為述學?“因為古人讀書編書最不細心,往往把不相干的人的學說并入某人的學說。”“中國人作史,最不講究史料。神話官書,都可作史料,全不問這些材料是否可靠。卻不知道史料若不可靠,所作的歷史便無信史的價值。”(《中國哲學史大綱》,第7、11頁)所謂“述學”,就是一番考辨史料,還原歷史事實的功夫。而古書中關于井田制的描述,不過是戰國時人的烏托邦理想,倘若錯將其當作史實,所謂唯物史觀豈不淪為空中樓閣?準此而論,胡漢民的唯物史觀并不比胡適的方法優越,相反,它的成立還要有賴于胡適的方法為先導。但是我們不禁懷疑,即便胡適是對的,然則他辨偽古史的方法真的那么無懈可擊?

張蔭麟曾說:“若今某書或今存某時代之書無其事之稱述,遂定某時代無此觀念,此種方法謂之‘默證’。”(《評近人對于中國古史之討論》,顧頡剛編《古史辨》第一冊,上海古籍出版社,1982年,271-272頁)疑古派每以后書對比前書,舉凡后書有記載而前書無者,必為后人添附。如胡適認定井田制乃是“戰國時代的烏托邦”的基本依據,就是“戰國以前從來沒有人提及古代的井田制”(《胡適文集》第二冊,306頁)。幾年后顧頡剛提出“層累地造成古史”仍沒有脫離此一默證法的窠臼。這種“以不知為不有”的治學方式固然對摧陷舊信仰甚有力焉,但卻始終只破不立。有學者便指出:“若以造房作喻,胡適的方法只是打好地基,準備了一些磚瓦材料,完成了最初的步驟,至于其后的工作就無法勝任了。”(陳峰《1920年井田制辯論:唯物史觀派與史料派的初次交鋒》,《文史哲》2003年第三期,36頁)這些磚瓦材料究竟要依據什么樣的設計圖紙才能堆積成完整的房屋?馬克思主義人類學研究給出了一套完整的方案。

廖仲愷的加入正把爭論引向了這個層次。在廖氏看來,古書中關于井田制的描述固然極不完整,我們也無法單憑史料考證而得出上古土地制度的概況,因此才有必要引入前沿的人類學研究和比較史學成果。人類歷史由原始共產主義進至于階級社會,這已然成為通例,中國又豈能外之?“井田法雖不可詳考,總是土地私有權未發生的時代,共有共用土地的習慣之整頓方法”,它“一旦崩壞,多數人的生活就操縱在豪強的手上”(《廖仲愷先生答書》,《胡適文集》第二冊,309頁)。從方法上而言,西方學者關于原始農村公社的研究已然為中國上古史提供了一套模板,唯有借助于此,才能用零碎的史料拼接出完整的上古社會圖景。

有學者便把這場爭論概括為“史料派”與“史觀派”的交鋒。二者孰是孰非自然不會因為“井田制之爭”的淡去而落下帷幕,否則也不會出現1930年代關于古代社會性質的大辯論了。

“同音通假”與楊寬早年疑古之路

楊寬先生以墨學研究起家并成名于學界,但他第一部關于上古史的系統研究,當推1941年6月收錄于《古史辨》第七冊上編的《中國上古史導論》一書。楊寬先生晚年曾批評顧頡剛的短處,“就是過于信從今文經學家的托古改制和新學偽經說,特別是他用新學偽經說來解釋古史傳說的演變,我竭力反對”(《三個新學派興起的巨大影響》,《先秦史十講》,419-420頁)。他在蘇州中學讀書時,就曾受錢穆《劉向歆父子年譜》的影響,十分明白:劉歆爭立《左傳》《周官》等四經博士時,距王莽篡漢還有十年,他又怎么能預知十年以后的事呢?

在《中國上古史導論》中,楊寬先生就指出:“衡以情理,傳說中因人而異之成分較少,展轉訛傳者為多,以一人一派之力而欲偽撰古史,以欺天下,天下何易欺?此讬古改制之說所以不能盡通。”(呂思勉、童書業編《古史辨》第七冊上,上海古籍出版社,1982年影印本,80頁)為此他還撰寫《劉歆冤詞》一文,并作為《中國上古史導論》的附錄,收入《古史辨》第七冊。誠如楊寬所警惕的,康有為、顧頡剛等人不啻是將孔子、劉歆打造成無所不能的魔法師,他們在剝去上古史神話的同時,不又制造了孔子、劉歆的神話?

為了矯正此一流弊并彰顯“展轉訛傳”這一造成古史之主因,楊寬先生綜合了顧頡剛的古史神話學和傅斯年的“夷夏東西說”,提出了“上古神話演變分化說”。簡言之,中國上古分別有殷人-東夷和周人-西戎兩大文化系統。上帝在東方分化為太昊、帝嚳、舜,在西方則分化為黃帝、顓頊、堯。其他如炎帝本為西方火神,丹朱、閼伯、觀兜則是東方火神分化而來;少昊、后羿是東方社神分化而來,禹則是西方社神。隨著周代東西方文化交融,這些神逐漸被安排到了一個系統當中,并演變為人間帝王。

不難看出,盡管楊寬對此前疑古學派迷信的“托古改制”很有警惕,但此時的他仍遠未脫出疑古學派的窠臼。如他所說:“我這部《導論》目的也就在利用新的武器——神話學——對西漢、戰國這最后兩道防線作一次突擊,好讓古史辨的勝利再進展一程的。”(《楊寬先生序》,《古史辨》第七冊上,第2頁)誠然,上古帝王世系本是神而不是人,但產生這些神話的歷史背景是什么?這些神又在怎樣的社會經濟條件下才得以轉化為人?如蔣大沂便批評楊寬:“僅探索至神話而止,而于神話之初相以及神話之歷史背景,則猶未暇論列。”(《與楊寬正書》,《古史辨》第七冊下,上海古籍出版社,1982年影印本,368頁)此可謂不明思想發生之“時勢”。

就史實考證而言,楊寬也沒有免除疑古學派的根本弊病。如他指出,“近代治神話學者原有語言學派(Philosophical School)、人類學派(Anthropological School)之別”。但其研究卻多片面地采用“語言學派”的方法,對“人類學派”卻未多加利用。楊寬曾說:“古者崇尚口說,以聲載義,名辭尤可同音通假,相傳既久,傳者不復知其通假,于是一人化為兩人,一事化為兩事。”(《古史辨》第七冊上,99-100頁)這或許是他對“語言學派”情有獨鐘的原因。

舉例來說,《孟子》稱舜的弟弟象“封之有庳”,“庳”通假“鼻”,所以舜的弟弟只是神話中的一頭象;“益”諧音“乙”,“乙乙”是燕子的叫聲,所以秦國祖先伯益就是只燕子。毫不夸張地說,“同音通假”是《中國上古史導論》中最頻繁使用的方法。然而在旁證不足的情況下過分依賴這種方法,是十分危險的。

后人考證上古音韻部還能依靠《詩經》《楚辭》等先秦韻文,考證聲部就只能憑借東漢末年的《說文解字》和《釋名》。有誰能保證先秦時的口音到東漢不發生改變呢?又,今天各地方言尚且千差萬別,上古交通不暢,又怎么會存在一套統一的發音規則?上古東西文明既然不同,又豈會采用同樣的音韻系統呢?即便同音通假的法則可以暢行無阻,日本人有以“犬養”、“田中”為姓者,按照這個邏輯,我們豈不是能說日本首相犬養毅本是神話中的一條狗,田中義一本是田里的一塊石頭?

如徐復觀在批評傅斯年時就指出,“今日由古音以求古義,尤其是想由古音以求通假之義,若無多數文獻作歸納性的證明,便大多數不出于臆測的程度”(《中國人性論史?先秦篇》,上海三聯書店,2001年,第3、4頁)。周予同在評判顧頡剛時更是指出:“中國的文字,引申,假借,轉變實在太繁復;如果我們先有了成見然后去解釋字義,每每可以用什么對轉旁轉的方法,得到一個與原意相反的字。就是能夠繁征博引,也只能做到‘能勝人口而不能服人之心’。”(《顧著〈古史辨〉讀后感》,顧頡剛編《古史辨》第二冊,上海古籍出版社,1982年影印版,326-327頁)

誠哉斯言!“禹敷下土方”的“敷”字,顧頡剛可以解釋為“鋪放”,劉掞藜也可解釋為“治”;“維禹之績”的“績”字,顧頡剛可以訓為“跡”,劉掞藜也可訓為“功”。前者可以據此主張“禹含有神性而非人王”,后者則可以此論證“禹實毫無天神的嫌疑”。顧頡剛可以根據《說文》“禹,禸部”和“禸,獸足蹂地也”,就斷定“禹本是大蟲”。魯迅豈不能用同樣的方法譏笑顧頡剛為“鳥頭先生”?應當說,這些問題與前述胡適在“井田制之辯”中反映出的問題,在根子上是一樣的。

時至建國后,知識分子思想改造運動展開。童書業、楊向奎等顧門子弟紛紛反過來批判古史辨運動。如童書業就指出:“堯舜從天神變成人帝,變成圣人孝子,禹從神變成人,變成水利工程師,都只是偶然的‘演變’或‘偽造’,都只是少數人自由意志的安排。我們講了幾十年的古史,編著了厚厚的許多冊書,除起了些消極的破壞作用外,對于古史的真相何嘗摸著邊際?”(《“古史辨派”的階級本質》,《文史哲》1952年第二期,32頁)楊向奎則說道:“我們不能說,古代沒有這些史料,后來有了就是后人的偽造”,“你不了解社會發展規律,沒有力量去分析批判古史料而定是非”(《“古史辨派”的學術思想批判》,《文史哲》1952年第二期,37頁)。

這些批判在很大程度上固然是政治壓力下的產物,但當中未始沒有學者對古史辨運動種種弊病的自覺反思,許多批判也未必不中其要害。僅憑默證法推翻古書的可信度,這確實不足以重建古史,重建古史需要參照人類早期文明的普遍規律。值得一提的是,童書業指出:

就是胡適“井田辨”的結論,是經不起用古代世界史所表現的社會發展史通則來檢驗一下的,在古代世界上,普遍存在著類似“井田”制的農村公社制,中國的“井田”制度如是孟子“憑空虛造”的,然則世界史上普遍存在著的類似“井田”的制度,又是那些人所偽造的呢?(《批判胡適的實驗主義“史學”方法》,《文史哲》1955年第五期,27頁)

“村社殘余”與第三種“西周奴隸制論”

據稱楊寬先生在蘇州中學讀書時,就曾通過《井田制有無之研究》一書了解到了“井田制之爭”。但他對井田制的系統研究卻要等到建國以后。彼時亂扣政治帽子的做法誠然給學術研究帶來了巨大的損害,但在具體問題上也可能給新學術思想的產生提供契機。

1959年6月,楊寬在《學術月刊》上發表了《試論中國古代的井田制度和村社組織》一文。這是他井田制研究的代表作。該文指出,井田制是古代村社的土地制度,并詳細論述了井田制基礎上的定期平均分配土地制度、古代村社組織和村民生活。從這篇文章和這一時期楊寬先生的作品來看,他很少再像《中國上古史導論》那樣過于依賴同音假借的方法,而更多地參以馬克思主義史學和既有的人類學調查成果。

例如他指出:在農業社會,管理水利灌溉是社會生產的頭等大事,“在最初原始氏族公社制度下,這種水利灌溉是由各個公社自行治理和管理的”。這正是井田制等人類早期土地公有制度產生的歷史條件。這種土地公有制度與古代日耳曼的馬爾克制度類似。“日耳曼人的馬克公社,最初是一年重新分配一次,接著改為三年、六年、九年或十二年分配一次。中國古代的村社也正是如此,起初是每年要‘均田’,接著就‘三年一換土易居’了。”(《試論中國古代的井田制度和村社組織》,《學術月刊》1959年第六期,43頁)不惟如此,楊寬先生還多方參照人類學家對我國西南邊地的調查成果,力圖更為準確地還原上古社會圖景。

他的判斷不能不令人想起當年廖仲愷對胡適的反駁:“中國行井田制度的時候,所謂‘溥天之下莫非王土’,對于土地當然不會發生法律上私權的觀念。人民是不能有地的,卻無不能用地的。”(《廖仲愷先生答書》,《胡適文集》第二冊,313頁)然而,這里楊寬遇到了麻煩。此時中國的馬克思主義史學和人類學已經奉行蘇聯教條化的五階段論,而郭沫若的“戰國封建說”又逐漸成為主流。“井田制是氏族公社的土地公有制度”這一判斷與“西周是奴隸社會”的教義豈不矛盾?

楊寬先生曾歸納出了兩種“西周奴隸制說”:

(1)西周“古代東方型”奴隸制論。這種觀點認為,土地是高居于一切“村社”之上的國家所有。絕大部分奴隸都是家內奴隸,他們人數不多,不從事主要生產勞動。主要生產勞動者仍然是村社農民,他們提供繁重的勞役和貢納,受到奴隸一樣的壓迫。“他們和西周封建領主制論者一樣,把‘井田’制度解釋為村社的土地制度,把‘邑’、‘里’、‘書社’等解釋為‘村社’組織單位,把‘民’、‘庶民’、‘庶人’解釋為‘村社’農民,但否認西周分封土地制度是封建領地制,把農民在‘籍田’上集體耕作解釋為被奴隸主國家奴役。”

(2)西周典型奴隸制論。持這種觀點的學者,把“民”、“臣”、“庶人”等統統視為奴隸。“‘井田’既不是‘村社’的土地制度,‘邑’、‘里’、‘書社’也不是‘村社’組織的單位”,它們倒毋寧是奴隸生產單位和管理奴隸的行政單位。(《論中國古史分期問題討論中的三種不同主張》,《古史新探》,中華書局,1965年,51-58頁)

無疑,第一種觀點強調井田制脫胎于原始共產主義村社,這更接近于楊寬本人的主張。但如郭沫若所言:“如果太強調了村社,認為中國奴隸社會的生產者都是村社成員,那中國就會沒有奴隸社會。……這樣,馬克思列寧主義關于人類社會發展階段的原理,也就成問題了。”(《關于中國古代史研究中的兩個問題》,收入《文史論集》,轉引自《古史新探》,55頁)這使得楊寬不得不采用一種“騎墻”的方式,他既不愿意否定“西周奴隸制論”,又無法像郭沫若那樣把西周社會比附古希臘羅馬的典型奴隸制。因此,楊寬說道:“我們認為,首先應該確認西周主導的生產關系,是奴隸制生產關系,奴隸主奴役者生產奴隸,同時也認為在當時有不少地區保存著‘村社’殘余形式,被利用為奴役、剝削的工具。”(《古史新探》,62頁)

對此,束世澂曾批評楊寬,“楊同志一方面承認村社所有制的存在,一方面又否定屬于古代東方型,不免自相矛盾”(《有關古史分期一些理論問題——與楊寬同志商榷》,《學術月刊》1960年第九期,30頁)。此言正道出了楊寬學說的兩難之境,這種兩難之境或許也是彼時史學工作者的一般狀態。但它反映出的治學方法問題卻一直縈繞于史學現代化的道路上——如何協調好史料和史觀?

史料派與史觀派之間

陳寅恪在概括王國維治學方法時曾提出,“取異族之故事與我國之舊籍互相補正”和“取外來之觀念與固有之材料互相參證”(《金明館叢稿二編》,三聯書店,2001年,247頁)。倘無社會科學和比較史學的參照,零碎的上古史料終究無法串成完整的線索。然而,倘不對社會科學結論加以審視,則勢必削足適履,曲解史料以填充既定的教條。楊寬晚年曾反省道:“社會史派學者最大的弊病,就是教條主義,死死地把社會史發展公式往古代資料上套,甚至不免曲解資料。”(《先秦史十講》,424頁)正因如此,他對1999年收入《西周史》中的《試論中國古代的井田制度和村社組織》一文做了許多修改,不僅刪去了所有有關西周奴隸制的教條化描述,還加入了大量關于西周村社生活的論述,從而旗幟鮮明地認定,井田制反映了階級尚未分化時的傳統村社形態。

1999年11月出版的《西周史》第二編第一章《井田制的生產方式和村社組織》。

從這里我們不難看出,楊寬先生早年出入于“史料派”,建國后又經歷了“史觀派”的訓練,在晚年對“史觀派”的弊病做出反省后,終臻于中正切實。令人好奇的是,他是否意識到,自己關于井田制的最終思考反而近于當年廖仲愷等人的立場?又是否意識到,自己晚年批判的“五階段論”只是蘇聯的教義體系而非馬克思本人的觀點?

本文載2016年10月9日《東方早報·上海書評》,原標題為《疑古派與唯物史觀之間——楊寬與“井田制之爭”》。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司