- +1

江南訪古|風雅的園墅——《東莊圖》賞讀札記(上)

1

沈周的朋友吳寬,蘇州名士,既是文學家,也是書法家,著有《家藏集》等。他與沈周情誼深厚,常常相攜出游,風月往還,游畢,互有留宿,要么是吳寬去沈周的有竹居——這有他的詩作《過沈啟南有竹別業》、《夜宿啟南宅,風雨大作》為證;要么,就是沈周去了吳寬的東莊。

東莊,是明代姑蘇城東的一處園林。

早在五代時期,這一帶曾是錢元僚之子錢文奉的東墅,元末漸廢,遂成村舍田畦。明代時,吳孟融(吳寬父)開始在舊址上開建莊園,算是東園之始。彼時,蘇州文人雅士修筑園林之風正盛。東園自吳孟融始,先后經過吳寬和其弟吳宣、吳奕(吳宣之子)整整三代人的持續增修,終成名園,堪稱明代姑蘇城東的一個文化地標。然而,抱憾的是它沒有像拙政園、怡園那樣,被完好地保存下來。現在,唯一可知的是其位置在今蘇州大學本部校園內。所以,每次我經過蘇州大學本部時,總會不經意地多看幾眼,當然,我只是想用我獨特的方式,向一座名園致敬。

曾經的東莊,究竟是什么樣的呢?

李東陽在《東莊記》里記述得特別詳細:“蘇之地多水,葑門之內,吳翁之東莊在焉。菱濠匯其東,西溪帶其西,兩港旁達,皆可舟至也。由撰橋而入則為稻畦,折而南為桑園,又西為果園,又南為菜圃,又東為振衣臺,又南西為折桂橋,由艇子泊而放則為麥丘,由荷花灣而入則為竹田,區分絡貫,其廣六十畝。”除此之外,東莊還有鶴洞、續古堂、耕息軒、知樂亭、修竹書館、醫俗亭等。李東陽還不厭其煩地敘寫了沈周常去東莊的經歷,“多次寄住東莊,既詠之為詩,又繪之為圖。”

“圖”者,即《東莊圖》也。

沈周的《東莊圖》,原作二十四開,后佚三開,現存二十一開,藏于南京博物院。這二十一開依次為東城、西溪、南港、北港、朱櫻徑、麥丘、艇子浜、果林、振衣岡、桑州、全真館、菱濠、拙修庵、曲池、折桂橋、稻畦、耕息軒、鶴洞、竹田、續古堂及知樂亭。

2

也許,是我心里一直住著一個鄉居小夢吧,歷代冊頁里,更加偏愛沈周的《東莊圖》。每每賞之,皆有心得,且賞且記,日積月累,不經意間竟然給《東莊圖》里的每一幅冊頁都寫下了若干句雜七雜八的話——

《東城》

說是東城,實則是東城之內。

東城之外,以城墻為界,遠處的天空留了白,連一朵云也沒有,空空蕩蕩。所有的景致都在城內,護城河上,舟船往來,城墻起伏,一角城樓的城門也開著,似乎在等待著過往船只的到來。大抵,舊時江南的城市就是這個樣子吧。如果是,那《東城》就具備了文獻學的意義。《東城》的城墻也堅實高大,依山勢蜿蜒而立。墻角下的蘆葦隨風搖曳;更近一些的地方,屋舍儼然,小河流淌,小橋叢樹也都有了,宛似一個小小的世外桃源,有著與世隔絕的寧靜與安謐。而所有這些美好的感覺都來自那高聳的城墻。正是城墻,給東城之內賜予了獨有的日常生活。

我想,吳寬和沈周,一定會常去那城墻上,望月,也望遠。

余生晚矣,要不可以穿城而過,在城里頭厚著臉皮向沈周老先生求一幅畫。為什么這樣說呢?因為據說沈周是明四家里最能善待求畫者的一位大師,基本能做到來者不拒,有求必應。

《西溪》

杭州的西溪,已經是一處著名的景點了——不過,現在的景點一旦著名起來,也不見得是件好事,因為要迎來人山人海。這幾年,四面八方奔涌而來的游客逛完西湖之后,都會去西溪看看。我也去過杭州的西溪,一次是在雨中,另一次還是在雨中。雨中的西溪,游客會少好多,所以,我算幸運,見識到了雨中西溪別樣的幽靜。這樣的幽靜,西湖已經給不了你——今日之西湖,逢上節假日,簡直像個熱鬧非凡的大集市,來自五湖四海的方言里夾雜著一個工業時代的深刻隱喻。

東莊里,也藏著一條西溪!

這名字讓人特別親近。一條曲折蜿蜒的小溪,把整個畫面分隔成大小不一的三塊。近處是樹叢、山石,中間是一座橋樁尚在的斷橋,再遠處,也就是右上方處,是一片密不透風的茂林修竹,它的樣子讓我想起了滄浪亭看山樓下的竹子。看山樓下的竹子,記得有龜甲竹、安吉京竹、橄欖竹、辣韭矢竹、金鑲玉竹、花稈毛竹,不知沈周筆下的竹田里都是什么竹呢。如果再細心一點的話,就會發現更遠處用淡墨點出的叢林,有點凄迷之美。如此恬淡的地方真適合一個人散散步,發發呆。當然,偶爾,吳寬一定會和朋友們來這里談心、交流詩畫。

或者,什么也不做,就聽聽小溪流過的聲音。

溪水流過,而東莊如如不動。

《拙修庵》

一位寬額長髯的書生,安靜地坐著,目光詳和,注視著右前方的茶爐。旁邊的小幾上,茶盞胡亂擺放,不拘一格,而書架上整齊擺放著的大抵是琴曲、《詩經》以及《論語》。那盞茶壺估計還有余溫吧——他剛剛喝完一盞茶,只想安靜地坐一會兒。這樣的老人,甚至能坐化成一尊佛,任憑西溪、北港的風吹來。風,吹著意思走,吹得日光搖晃,吹得月光蕩漾,而他巋然不動,仿佛一塊沒有心思的太湖石。

有趣的是,沈周把這樣一間名曰拙修庵的小房子,畫得很別致,以對角線的方式把整個畫面切割開來,左下側皴染留白,讓臨水的意境豁然開朗起來,而右上角修竹茂盛,古樹參天,景致繁復密雜,兩者形成鮮明對比,讓一個書生的日常生活風雅盈盈。

拙修庵里的這位高古老人,會是誰呢?是吳寬,還是沈周臆想中的自己?

也許,更應該是吳宣吧——吳宣是吳寬之弟,自號拙修居士。

吳寬在《書拙修庵記后》里寫道:庵在東莊續古堂后西偏。拙修云者,蓋取東坡先生和陶詩:‘下士晚聞道,聊以拙自修’之誤。

《北港》

一朵盛開的荷花,讓東莊有了生機,兩朵三朵或者更多呢,會讓整個東莊沉浸在生機盎然的爛漫夏日。沈周不僅把北港的荷花開得很盛開的樣子畫出來了,還故意把荷花安排在畫的正中央,有點突兀,又極其合理,如此耳目一新的結構,真別致。

《詩經》有句:彼澤之陂,有蒲有菏。

北港的荷花,也有蒲草的陪伴。那些蒲草,那些坡堤,那些雜樹,都見證著荷花的盛開與凋零。

在北港的岸邊,做一個數荷花的人,是幸福的。

在北港的岸邊,做幾盞荷花茶,也是風雅的。

《朱櫻徑》

一條櫻紅葉綠的小徑上,一位寬袍長袖的士人策仗緩行,他是吳寬么?他既是吳寬,更是無數個揣著文人之夢的明代江南名士。熟了的櫻桃,顆粒飽滿,讓我有點想找芭蕉的念想,也許,這是我熟讀過“流光容易把人拋,紅了櫻桃,綠了芭蕉”的緣故吧。沒找到芭蕉,倒是找到了一條曲折的小徑。每條小徑都有自己的遠方。而朱櫻徑的遠方,是遙遠的明代,是舊時江南,是一段雅致的園林生活。

這條呈“S”形的朱櫻徑上,空氣濕潤得能擰出水來。

這濕潤,既是江南之氣,也是沈周青綠山水的技法所致。補充一句,《朱櫻徑》是東莊圖冊里唯一一幅用青綠山水技法來完成的,所以,顯得很特別。沈周在《朱櫻徑》里,不似唐人重彩渲染,而是設色勻凈開朗,有點把山水水墨化的欲望,借此表達江南山水的清秀與細潤。

《麥山》

一個移居江南的北人,看這樣的麥田,怎能不想起自己的鄉村經歷呢!

記憶深處,一望無際的麥田隨風搖動的時候,蒼茫的北方大地都會溫柔起來。但是,我一直刻骨難忘的卻是春日鋤草、夏日收割、秋日播種的辛苦。一年又一年,祖輩們就是在麥田里討生活的。西北偏北,小麥土豆;吳越之地,飯稻羹魚,然而,沈周的筆下卻意外地出現了麥山,這讓我有點驚訝。但他把麥山畫得很江南,將滾滾麥浪分解成無數纖細的線條和淺淡的色點,麥田邊還配以屋舍,這樣的景致在北方是見不到的,估計江南獨有。也許,沈周是在探索一種新的繪法,以期更真實地描繪大自然的景色。

不過,南方的麥田終究是小的、逼仄的,少了曠野之美。但是,又怎能去要求一個莊園里的麥田有多遼闊呢!況且,沈周也是“醉翁之意不在酒”,他筆下的麥山,既是麥山,也不是麥山,而是東莊主人讀書之余不忘躬耕之樂的一段心境吧。

且耕且讀,從來都是古代文人的一種理想生活方式。

《艇子浜》

老實說,在移居江南之前,我對溇、嶼、塢、圩這些詞,幾乎是沒有任何知識儲備的。后來,漸漸知道其中的意思。至于浜,知道得早一些,是從汪曾祺的話劇《沙家浜》里碰到的,再后來,對它的了解與日俱增,也經常在泛黃的古籍里不期而遇:

明代李翊《俗呼小錄》里載:“絕潢斷港謂之浜。”清代魏源在《東南七郡水利略敘》里載,“三江導尾水之去,江所不能遽泄者,則亞而為浦……涇、浜、溇。”而宋代朱長文在《吳郡圖經續記上·城邑》上的記述更加有趣:“觀于城中眾流貫州,吐吸震澤,小浜別派,旁夾路衢。”

藉此可見,浜,在舊時的蘇州,隨處可見,太家常太普通了。但沈周似乎有點偏愛,把艇子浜畫得一派春光,煞是好看。艇子浜前,春色彌漫,桃紅柳綠,溪水清澈,安靜的船塢仿佛等待著勤勞持家的人。

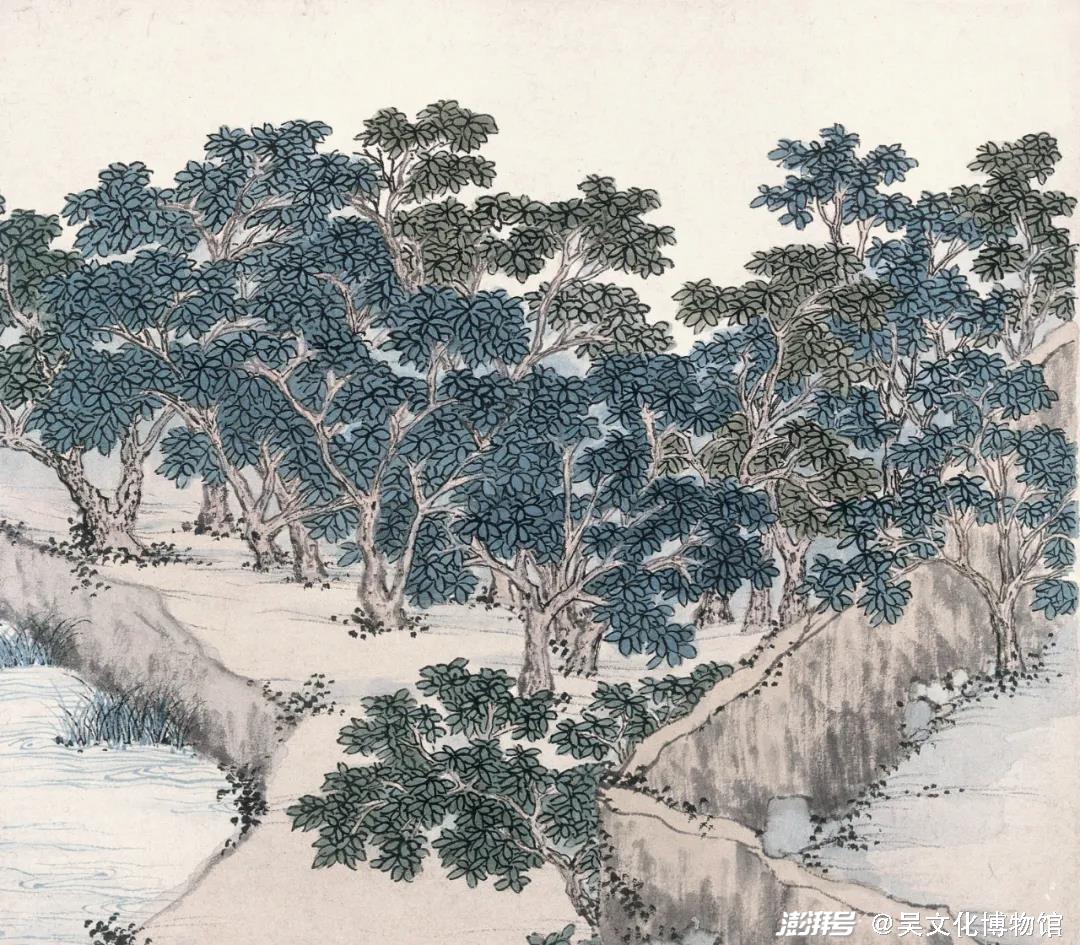

《果林》

好一派碩果累累!

沈周像一個忠實的攝影師,把掛滿枝頭的果子,聚焦于圖的中央。而遠處和近處,又巧妙地飾以雜草,算是小小的點綴。圖中央的果林,枝繁葉茂,密密麻麻,但并不沉重,因為有一條小溪經過雜草之后流入了果林。小溪不僅讓流水滋養果林,還讓整個果林生動了起來。這雖是果園一隅,卻讓我再次想起數年前去東山古鎮游玩的那個遙遠的下午。

那是我第一次去東山,當然,也是第一次見到碧波浩渺的太湖。正是枇杷上市的季節,碧螺春早就上市了,我至今難以釋懷的是,那天在太湖邊的一家飯店喝到了上好的碧螺春,也吃到了白玉枇杷。在陸巷古村的后山上,我和一棵棵楊梅樹、橘樹、茶樹點頭致意,互問安好。這真是一片富足的地方,湖光山色也是天下僅有。我的命運,就在這個下午拐了一個彎,從黃土高原一下子拐到了太湖之畔。當然,這只是我一個人的秘密。懷揣自己的身世與秘密,再仔細端祥《果林》,我不禁想起的一句古詞竟然是“五月江南碧蒼蒼,正是枇杷黃。”

是啊,那一天,我平生第一次從樹上摘下枇杷,至今記憶猶新。

《振衣岡》

當代詩人的組詩,多為偶爾一湊,內在的情感與邏輯關聯并不強,往往一眼就能看出其中的破綻。而古代的組詩少而精,左思有一組《詠史詩》,堪稱古代的大型組詩之一。這組詩里有這么一句:“振衣千仞崗,濯足萬里流”,有點“滄浪之水濯我足兮”的味道,意謂不愿跟人同流合污,濁世里只想一個人獨醒。沈周在《東莊圖》里繪就振衣岡,寓意深刻,是想勸誡吳寬放下仕途之心,別做官了,就在東莊喝喝茶,或者在自己的有竹居里揮毫潑墨,閑了再逛逛吳中山水,一輩子也就過去了。

可是,他終究沒能勸住吳寬。

成化八年(1472),吳寬會試、廷試皆取第一。好友,終歸是好友,沈周見吳寬去意已絕,也只好尊重友人的決定,不但以詩賀之,還畫了一幅《京口送別圖》給吳寬餞行,送他赴任。但是,振衣岡的岡頂,那個身著官服的人也許就是吳寬——不管是不是吳寬,這個小得幾乎讓人忽略掉的人物,能讓人想起張岱《湖心亭看雪》里的句子:“湖上影子,惟長堤一痕、湖心亭一點、與余舟一芥,舟中人兩三粒而已。”

振衣岡上,衣袂飄飄的高士,頗有“一粒”的味道。

他的身子隱隱約約,但恰恰是《振衣岡》里不可或缺的一部分。甚至說,那細膩的崗巒、隱約的遠山以及兩山之間蜿蜒而行的小徑,都是為了這個人的出現而準備的。

如果,振衣岡上,沒有臨風而立的人,那就是一場虛妄的風。

《桑州》

一片桑葉里,藏著一部古代中國的農業史。

記得前幾年,有一次回鄉看兒子,見他在陽臺養著六只蠶。為什么是六只,我不知道,但我知道的是他每天給蠶喂的不是桑葉而是筍葉,這樣的養殖方法著實讓人大吃一驚。一問,他若無其事地說:同學教的。再問,原來是找不到桑葉的不得已而為之。

我忽然有點傷感。

在他學業最輕、最愛玩的年際,我沒能陪在他的身邊。于是,將功補過,承諾給他找桑葉。打了好幾個電話,竟然在天水城里找不到一處有桑葉的地方。記得小時候,老家楊家峴的村北有一片槐林,雖然槐樹居多,也夾雜著幾株桑樹的。所以,那時候的養蠶經歷,也算是我的童年趣事之一了。而現在城里的孩子,找一片桑葉,都是難事。在這樣的時代背景下,賞讀沈周的《桑州》,是件多么奢侈的事啊,更像是聆聽一曲時代的挽歌。

古代的中國,桑,是江南農耕文明的象征。彼時的蘇杭,經濟的增長點跟桑息息相關。那一座座杭嘉湖平原上被譽為絲綢小鎮的古鎮,都跟桑有著千絲萬縷的關系。而現在,桑園都沒了,誰還敢去做一場“把酒話桑麻”的白日大夢呢。

《桑州》里,桑林茂盛闊大,桑葉繁盛密布,那真是一個最美好的時代。

《全真館》

一葉小舟上,主人坐于船頭,侍童搖櫓,他們的身后,是殿宇,也是深深的茂林,猛一看,真的有些恍如仙境。然而,回頭一望的主人似有眷戀之意,他是要去哪里呢?因為全真館這個名字,我不免在想,他是去尋訪師道友,暢談《道德經》么?全真,是道教里的一個重要派別,由王陽明創立,元明時期在江南地區發展很快,并吸引不少文人畫家成為教徒。據我所知,元代的黃公望和倪瓚,都是全真教的忠誠信仰者。

如果吳寬不是全真派弟子的話,我想,東莊也就不會有全真館。

既然沈周的筆下出現了全真館,那我就寧信其實吧。倘若了解了這些,再回頭看《全真館》里遠處的山,以及更遠處縹緲的云,就有一股徹骨的清寂之感和風清月白的意思。而近處隨風搖曵的蘆葦,讓我想起了當代詩人娜夜的一句詩:

在這世上,除了寫詩和擔憂紅顏易老;

其它,草木一樣,順從。

《菱豪》

這是一處典型而又日常的江南小景。

菱,江南半年生草木水生植物,皮脆肉美。我移居江南之前,只讀采菱之詩,不見采菱之景。所以,我在蘇州安穩下來后,就專門托朋友帶我去看采菱的場景,心里頭懷揣著一個西北人的新鮮。只是,我所見到的采菱人,一會兒電話,一會兒微信,他們在現場聯系買家,期待以久的那份美好,就在那一次蕩然無存了。

但,舊時采菱,還是挺風雅的。

劉禹錫有一首《采菱曲》,如此寫道:

白馬湖平秋日光,紫菱如錦彩鸞翔。

蕩舟游女滿中央,采菱不顧馬上郎。

為什么江南的采菱人多為女性呢?我不得而知。我想,應該不僅僅是社會分工的原因。沈周筆下駕著小舟的采菱人,分不清男女,但能看清的是三個人在小舟之上,又俯身菱間。他們認真專注的樣子,仿佛時間凝固了下來。也許,打破它的是一支不遠處來的菱歌,吳儂軟語,婉轉動聽。

偶爾,她們也會拾起身子,對答一曲。

此際,她們的身后,修竹疏立,村落儼然,江南的日月多么盛大!

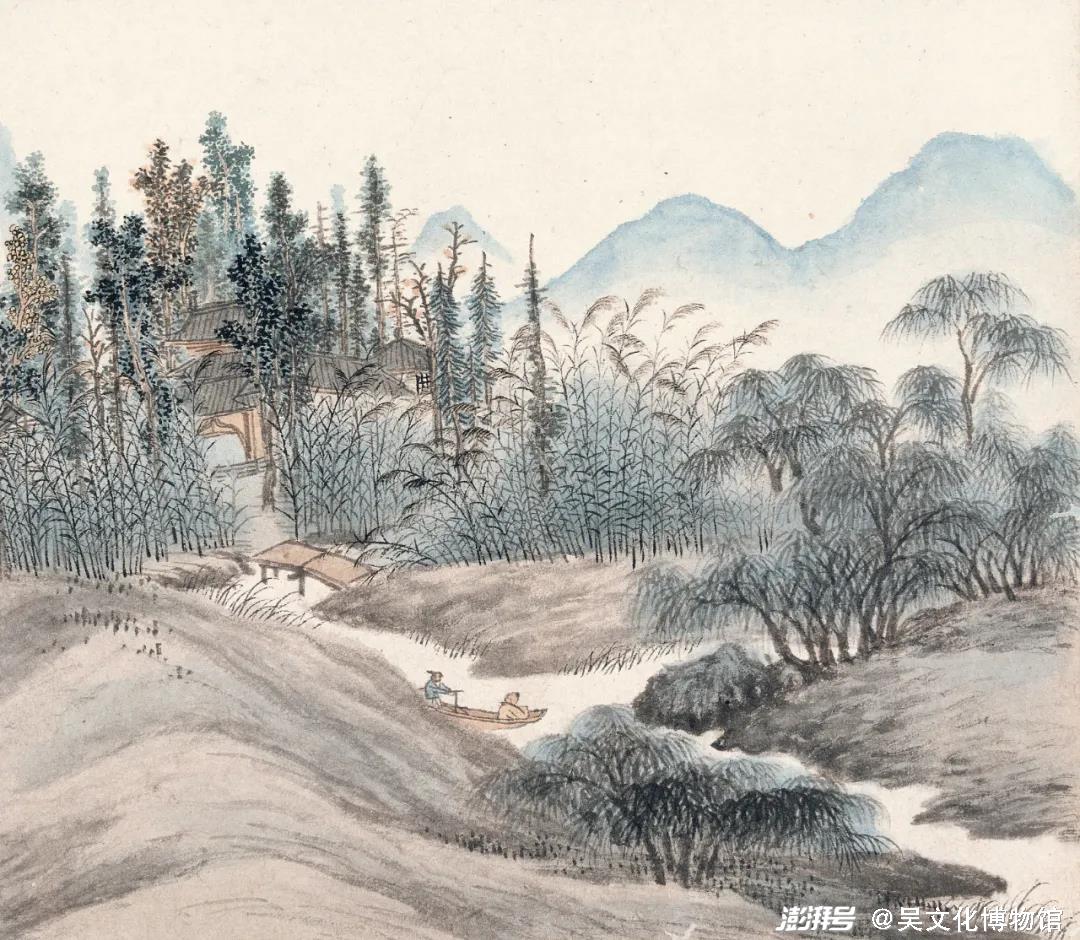

《南港》

“北港接回塘,芙蕖十里香。”這是邵寶《東莊雜詠詩》里的句子。邵寶,江蘇無錫人,明代著名的藏書家。而南港呢,邵寶在《東莊雜詠詩》里也寫到了:“南港通西湖,晚多漁艇宿。人家深樹中,青煙起茅屋。”果然,南港里停著三只小船,其中的一只船上,有個漁人在休整——莫非,一天下來他也有點累了。他泊船于此,稍做停留,是盤算一天的收成,然后回家,喝一杯黃酒了。

遠處,是隱約的房舍,是迷蒙的煙樹,是一派江南的日常。

這就是南港。

東莊西有西溪,東有東城,北有北港,南有南港,至此,東莊的東南西北,風景齊全了。換言之,沈周對東莊的描摹是全視域的;再換言之,東莊猶如深藏于吳中大地的一枚碧玉,干凈恬靜,閃爍著歷久彌新的迷人光芒。

《曲池》

我把《曲池》和《北港》反復比較,覺得它們就是《東莊圖》里的一對孿生姐妹,各美其美,美美與共,集體烘托出一個古老園林的空靈,很江南,也很詩意。如果說《北港》里的一灣池水、盈盈荷花、斜斜坡堤有著鄉野之趣,那《曲池》里從遠處流來的那條小溪,讓一朵又一朵荷花開在家門口,也讓池塘兩邊開滿了無數野花。

對岸的野花,近岸的野花,讓人有點兒喜歡。

未完待續…

原作者:葉梓

注意!!!未經授權不得轉載!!!

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司