- +1

記憶之流|樂山的海,或說大渡河邊的天后宮

“樂山并沒有海,它是一個江城。”原本作為福建沿海民眾信仰空間的天后宮,從東南沿海遷徙到西南山地,帶來數(shù)千里外大海的氣息,神奇地存在了一兩百年,又悄無聲息地消失有三十多年。

去年新冠疫情稍緩時,我在四川樂山婺嫣街吃完甜水面,出門瞥見小店門口墻繪上的幾個落款小字,“樂山天后宮”映入眼簾,令我十分驚詫,卻問不出來龍去脈。后來查到,在清初湖廣填四川移民運動中,福建籍移民大多沿江而居,在四川各地先后建立了約200座之多的天后宮,兼作福建同籍會館。

1. 河流

存世的宋代畫作《江山萬里圖》長卷,完美描繪了樂山之水從哪里來,又流向哪里去。

局部:嘉定府(宋 釋巨然)江山萬里圖,史密森學(xué)會弗瑞爾美術(shù)館(TheFreer Gallery of Art)和賽克勒博物館(The Arthur M. SacklerGallery)之美國國立亞洲藝術(shù)博物館藏,藏品號F1911.168。

大渡河,發(fā)源于青海玉樹阿尼瑪卿山脈,經(jīng)阿壩、馬爾康、金川、丹巴、瀘定、石棉、漢源縣、峨邊,于樂山城南注入岷江,是岷江最大支流,全長1062公里。

青衣江,發(fā)源于四川西部邛崍山脈,流經(jīng)寶興、雅安、洪雅、夾江,于樂山城外西南匯入大渡河,是大渡河最后一站的支流,全長276公里。

岷江東支流發(fā)源于四川北部松潘的岷山南麓,自北向南流經(jīng)茂汶、汶川、都江堰、新津、彭山、眉山,在樂山城東南與大渡河匯合。樂山以上岷江上、中游河段長556公里,樂山以下岷江下游河段長155公里,于宜賓注入長江,成為長江上游支流,此去上海吳淞口2800公里。

樂山北有岷江,西北有青衣江,西南有大渡河。青衣江在岷江與大渡河匯合點上游約5公里處,先行匯入大渡河,奔流而下,在樂山城南外,被鳳州島和中壩兩個沙洲分成南流、中流、和北流三股河水。

風(fēng)帆時代,樂山是一處重要的水運樞紐,北接成都,南下宜賓和重慶,當(dāng)年李白出川和杜甫東歸皆經(jīng)此處。

唐代詩僧齊己曰“兩江聲合郡前流”。南宋曾任嘉州通判的詩人陸游曰“平羌江水接天流”。南宋另一位地方官員張方則在《夷佛灘記》記述,“瀆江(岷江)自東北來,順下不爭,而青衣、沫水(大渡河)西南來,如暴客挾萬馬而馳,沫為最甚”。樂山最早的地方志,萬歷《嘉定州志》記載道,“岷江從北來,繞出郡背。青衣、涼山諸水自西來會之。縈回沖激,郡宛中央。”

2. 古城

樂山在商周時為蜀國地,秦代為蜀郡南安縣,南北周時期置嘉州,從公元578年起建造嘉州城垣。意欲“右引洋雅,左控府河”的嘉州州城,千百年來,在漸次升格為嘉定府城和樂山縣城的同時,也一直與大渡河水抗衡,屢戰(zhàn)屢退。“三水皆迅急,皆會州東南,皆能為州城患,而沫為最。夏秋之交,常平城。”

晚唐詩人薛能詩詠和宋代詩人旅游多次題詠的荔枝樓、被收錄南宋《輿地紀(jì)勝》的璧津樓、后人紀(jì)念南宋詩人黃庭堅的涪翁亭、幾度重建的儒學(xué)學(xué)宮等嘉州臨江名勝,還有育賢壩曾經(jīng)繁華的街市、麗正門外的走馬街和半邊街,先后被大渡河的洪流淹滅。

先有宋代嘉州知州呂由誠主持筑堤,后有明代成化魏瀚再筑石堤。明代正德知州胡準(zhǔn)、嘉靖三年知州李輔先后主持以條石筑成嘉州臨江的東、南面城墻和西、北面城墻,萬歷《嘉定州志》記載城墻“周一千七百丈,門十”,換算成時下的面積單位大概是方圓1平方公里。到了清代乾隆年間,已增修至高一丈六尺,周圍一千二百九十九丈六尺。乾隆五十一年(1786年)瀘定地震,大渡河上游形成堰塞湖,“沫水噎九日而決”,“堤盡壞,麗正門崩入二百余丈”,麗正門外兩頭鎮(zhèn)水鐵牛也滾進(jìn)大渡河中。直至嘉慶辛未至壬申(1812年-1813年)再度修城時,將城墻外的堵水臺增筑至十三座,把洶涌而來的大渡河水引向江心,緩解對墻根的沖擊。壁立于大渡河畔的樂山城墻亦城亦堤,城堤合一,城與河的界線終于穩(wěn)定下來。

一幅被今人考證為清乾隆十三年(1748年)翰林畫家董邦達(dá)領(lǐng)銜繪制的《四川全圖》中,描繪嘉定府樂山縣城墻的形勢,卻像似其后幾十年大水過后再事重修的樣子,城南的城墻 壁立于大渡河畔,城墻外并無任何街市民居。

局部:嘉定府樂山縣(清)四川全圖,四川大學(xué)圖書館藏

彼時,大渡河與岷江匯合的河段,水域?qū)挾瘸^了樂山城的方圓,夏秋豐水季淹過河灘沙洲,看似城立在汪洋中。這段寬闊的河段,自清代中期起,也名為銅河,銅河岸邊城墻內(nèi)沿河的長條平坦地帶,川渝方言稱作“”,銅河在晚近成為這一帶的地名。

在清嘉慶初或更早的年代,銅河上出現(xiàn)了一座天后宮。

3. 天后宮

媽祖,原名林默,是自宋代之后以中國東南沿海為中心的海神信仰。媽祖封號經(jīng)歷了宋、元、明、清四個朝代的36次褒封,從夫人、妃、天妃、圣母,直至天后,由民間信仰升格為朝廷祭典。

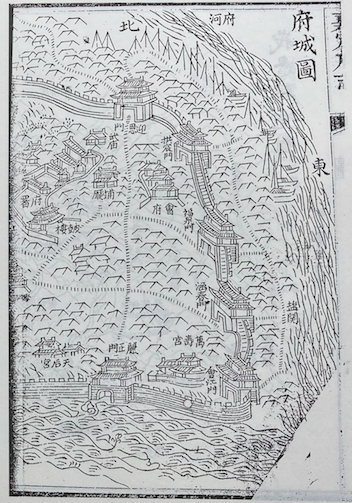

現(xiàn)存歷史文獻(xiàn)中,樂山城內(nèi)天后宮最早見于嘉慶八年(1803年)刊行的《嘉定府志》,收錄在卷首府屬全圖里的府城圖,繪有一座重檐建筑和一座懸山頂建筑,圖下標(biāo)注著天后宮三個字。該部刻本舊志的營建志壇廟條,還載有“天后宮在麗正門內(nèi)”。

局部:嘉定府志之府城圖,嘉慶八年(1803年)刻本,樂山縣(清)四川全圖,四川省圖書館藏

此后,嘉慶十七年(1812年)《樂山縣志》和同治三年(1864年)重修的《嘉定府志》,皆延續(xù)著同樣的圖文記載。縣志中還加了一條“紫云宮,祀楊泗將軍,在天后宮右,嘉慶十六年邑紳士重修。”民國二十三年(1934年)的《樂山縣志》,街道圖改為按比例尺繪制的西式地圖,天后宮標(biāo)記在銅河街上。

樂山大渡河邊這座天后宮,緣何而建,建于何時?

萬歷《嘉定州志》記載,位于州城北面四里關(guān)王廟所在地名為王舩廠,洪武年中蜀藩之國有司在此建造官船。明代前中期在福建和江南的官船廠,常敬奉天妃神像,或周邊建有天妃宮。樂山的媽祖信仰,會不會最早起源于此,因官船廠而遷入西南?

有明一代,嘉定知州鄧向榮、郭日晅、朱之臣,同知陳鐘秀、李惪良,參議陳一洙,學(xué)正許應(yīng)觀為福建人,其中朱之臣還是媽祖故鄉(xiāng)的莆田籍。此外,從明代到清代前中期,還有不少其他姓氏未載的福建籍嘉定府地方大員。樂山城內(nèi)的天后宮,會不會由他們當(dāng)中一員倡建?猶如清朝康熙年任四川提督的福建莆田人吳英,于成都總府街創(chuàng)建奉祀媽祖的福建會館,或是明朝弘治年任鎮(zhèn)遠(yuǎn)知府的莆田人周瑛,在當(dāng)?shù)貏?chuàng)建西南地區(qū)最早的天后宮之一。

清代前中期康熙、雍正、乾隆三朝“湖廣填四川”。而遷入四川的外省移民人數(shù),福建人僅次于湖廣,主要是農(nóng)民、手工業(yè)者和一部分商人,多選擇沿江沿河而居。當(dāng)落籍人口累積到一定數(shù)量,具備一定經(jīng)濟實力后,供神主以隆報享和建會館以聯(lián)鄉(xiāng)誼的時機成熟,各處福建移民聚居地的天后宮先后興建,并與福建會館合二為一。當(dāng)代研究者據(jù)舊志所載推測,清代四川各地的天后宮總數(shù)達(dá)到200座,樂山天后宮最大可能是創(chuàng)建于這樣的背景。

史籍文獻(xiàn)中尚未發(fā)現(xiàn)有關(guān)樂山天后宮建于何時的記載,但同屬于嘉定府的犍為縣石溪鎮(zhèn)天后宮清雍正年,而該縣緊鄰樂山縣城的五通鎮(zhèn)天上宮建于乾隆四十二年,可作為前者始建年代的參考。

媽祖信仰起源于東南沿海的漁業(yè)和水運,在清代遠(yuǎn)播到西南內(nèi)陸山區(qū)。正如雍正年任綿陽安縣知縣的福建莆田人陳汝亭在《天后宮記》中所書,“蓋遇險而靈,非獨于海然也,夫神之在一邑者,庇一隅。”作為一名有幾次遠(yuǎn)航經(jīng)歷的傳統(tǒng)帆船業(yè)余水手,我也很容易穿越時空,跟這些同籍先輩共情。

沿著大渡河北岸尋覓先民的屐痕,循著舊志的標(biāo)記,鎖定天后宮的可能范圍。昔日的銅河,如今成為濱河路。濱河路202號是一個沒有封閉管理的居民小區(qū),有4棟多層住宅樓,東、西兩面沿用高大的舊封火墻,院子里遺存兩個被挪作交通隔離墩的石筑構(gòu)件。我在4棟居民樓之間的院子里守了幾天,問到4位見過天后宮舊建筑的耄耋老人,確定此處正是樂山天后宮遺址,那兩個交通墩也確是天后宮的柱礎(chǔ),其他柱礎(chǔ)都被“甩掉了”。老先生是原天后宮的住戶,他還告訴我,這里原存有戲樓和左右?guī)浚?985年11月拆除,1988年建成住宅樓。

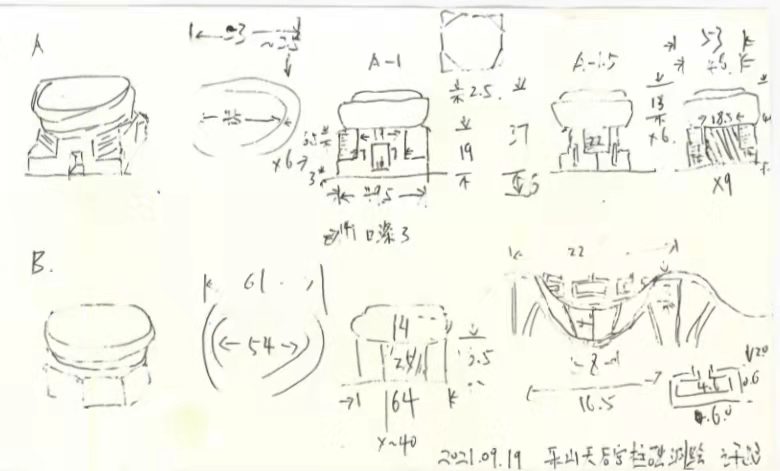

天后宮遺址坐向東偏南126度,闊64米,深36米。遺存1號柱礎(chǔ)為覆盆式,上部磉盤直徑0.53米,下部方形礎(chǔ)座三面鑿有榫洞,石材為白色砂巖。2號柱礎(chǔ)同樣為覆盆式,上部磉盤直徑0.61米,雕刻有萬壽蓮葉紋飾,石材為淺棕色砂巖。蓮瓣作為礎(chǔ)紋飾寓意潔凈和超脫,常用于宗教建筑和信仰空間,宋代《營造法式》將柱礎(chǔ)花紋制度歸為十一品,其中第十品的仰覆蓮花,即為2號柱礎(chǔ)的紋飾。兩個遺存柱礎(chǔ)的規(guī)格,都比高標(biāo)山上清康熙年重建的萬壽觀柱礎(chǔ)還要大。

樂山天后宮遺存石柱礎(chǔ)構(gòu)件測繪草圖 許路繪制

4. 連接

相較現(xiàn)場踏勘,對樂山天后宮相關(guān)文獻(xiàn)記載的挖掘,卻遇到前所未有的困難。當(dāng)?shù)貓D書館、檔案館、建設(shè)檔案館、文物局很快被我刷過。當(dāng)代四川媽祖信仰史研究、客家研究和福建移民研究,在四川南部的嘉定府區(qū)域,呈現(xiàn)的是令人難以置信的空白。

時隔一年,再次到樂山婺嫣街,欲吃甜水面卻歇了業(yè),失望之際瞥見斜對面一家開在居民樓底層的小書店,隨意走進(jìn)逛一下,結(jié)果喜出望外。這家依舊保留著老式3居室小戶型格局的“小屋里”獨立書店,樂山本地書籍占據(jù)了一個居室,老舊書架上碼著幾乎齊全的縣市區(qū)文史資料內(nèi)部出版物。書店老板武葉,也是一直在做《走遍樂山》選題的制片人和攝影師,與我相談甚歡,并引薦我加入一個樂山地方文史討論群。這個兩百多人的微信群十分活躍,成員各有千秋,分享和討論的史料和老照片多姿多彩。其中有些指向樂山天后宮的重要線索。

我又一次聯(lián)系支持我十余年的學(xué)術(shù)研究伙伴賈浩博士,請他再度出馬,以第一作者身份合作,撰寫難以下筆的《樂山天后宮考》論文。賈浩博士擅長珍稀文件挖掘研究。十年前,我當(dāng)一輯學(xué)刊的客座編輯時,曾向他約了一篇荷蘭國家博物館藏彩繪《媽祖神跡圖》內(nèi)容考。

從微信討論群持續(xù)獲取的線索,經(jīng)過我初步篩選和梳理,由賈浩博士找出原作,再共同進(jìn)行甄別和引用。我們發(fā)現(xiàn),一些以往熟知的歷史人物,竟然曾跟樂山發(fā)生交集,更多前所未知的人物和事件與此地密切關(guān)聯(lián),并與大渡河邊的這座天后宮具有絲絲縷縷的連接:博物學(xué)家安特衛(wèi)普·埃德加·普拉特(Antwerp Edgar Pratt)、作家伊莎貝拉·伯德(Isabella Bird)、政治家勞倫斯·鄧達(dá)斯 (Lawrence Dundas)、植物獵人威爾遜(Ernest Henry Wilson)、建筑學(xué)家恩斯特·伯施曼(Ernst Boerschmann)、地質(zhì)學(xué)家張柏林(Chamberlin Thomas Chrowder)、考古學(xué)家謝閣蘭(Victor Segalen)、傳教士阿奇博爾德·亞當(dāng)斯 (Archibald Adams )、植物學(xué)家與人類學(xué)家約瑟夫·洛克(Joseph Rock)、科學(xué)史學(xué)家李約瑟(Joseph Needham)……

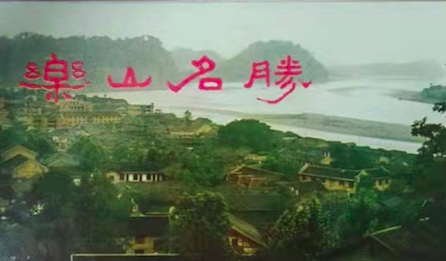

涵蓋了樂山天后宮建筑群的歷史影像

5-1 恩斯特·伯施曼,1908年攝,日本國立情報學(xué)研究所數(shù)字絲綢之路平臺

5-2 李約瑟,1943年攝,劍橋大學(xué)數(shù)字圖書館

5-3 方長哲提供,約1955年-1960年,來源鐵門坎風(fēng)月談微信群

5-4 鄧洪秀,1967年,攝影師本人提供

5-5 佚名,拍攝年代不明,來源鐵門坎風(fēng)月談微信群

1943年5月,時任駐華英國大使館科技參贊兼中英科學(xué)合作館館長的李約瑟博士來樂山出差5天,在文廟崇圣祠拜會了抗戰(zhàn)西遷的武漢大學(xué)王星拱校長,為師生做了一場以生物化學(xué)為題的演講,還參觀了中央工業(yè)試驗所木材試驗室和中央技藝專科學(xué)校。李約瑟行程中拍攝了大量照片并標(biāo)注了詳細(xì)信息,其中站在武漢大學(xué)文學(xué)院后山和木材試驗室拍攝的樂山城區(qū)照片,便包含了天后宮建筑。

1938年,國立武漢大學(xué)西遷處于抗戰(zhàn)后方的樂山。1941年,武漢大學(xué)附屬私立樂嘉中學(xué)在銅河天后宮右鄰的王爺廟舉辦,武大工學(xué)院土木系教授涂允成兼任校長。

1939年初,作為五所國立職業(yè)專科學(xué)校的中央技藝專科學(xué)校在樂山開辦。中央技專的部分校址,系1943年在武大附中遷出王爺廟和天后宮女之后,緊接其后遷入銅河,直到1947年才徹底遷往新址。

1938年秋,時任山東省立圖書館館長王獻(xiàn)唐、編藏部主任屈萬里攜10箱南遷善本和金石文物轉(zhuǎn)移到樂山。王獻(xiàn)唐此前經(jīng)由中央研究院歷史語言研究所所長傅斯年舉薦和運作,獲得中管理英庚款董事會的研究經(jīng)費資助,掛名國立武漢大學(xué)教授,從事中國古代名物制度研究。王獻(xiàn)唐到樂山后,住在天后宮,在這里撰完金石印學(xué)研究論文《曹魏平樂亭侯印考》,彼時其通信地址為“銅河街天后宮內(nèi)大佛寺下院”。”王獻(xiàn)唐于1939年7月移住凌云山,館屬文物封存在大佛寺到崖洞內(nèi)。一個月后,36架日軍飛機轟炸樂山縣城,王獻(xiàn)唐再給屈萬里的信中說,天后宮主體建筑旁邊的“保育院及絲廠被炸,和尚房屋尚支立。”

1943年,三青團樂山分團第一屆代表大會的舉辦地在天后宮,據(jù)傳時任武漢大學(xué)歷史系教授方壯猷還到會演講,其后,天后宮一度成為三青團的樂山分團部。

1947年,樂山“六二大逮捕”時,部分被捕人員當(dāng)晚關(guān)押在作為九十八旅工兵連駐地的天后宮戲臺樓上。

20世紀(jì)60年代至70年代,作為大佛寺工人的著名畫家李瓊久,住在天后宮右側(cè),在一間不到10平方米的破舊閣樓里生活和創(chuàng)作。

樂山天后宮何以走到如此寂落?

清朝被推翻后,媽祖信仰失去中央政權(quán)支持,回落成民間信仰。民國成立后,科學(xué)與文明的概念被積極引進(jìn),倡導(dǎo)國民日常新生活。各地軍政勢力各顯神通,包括天后宮在內(nèi)的廟宇,或被改做學(xué)校、辦公場所和倉庫,也有軍閥、官員與士紳勾結(jié),乘機控制和變賣廟產(chǎn)。如建于清乾隆十三年(1748年)的犍為縣玉津天后宮,被駐守當(dāng)?shù)氐亩能妶F長王麟生的“官公營廟會產(chǎn)清理處”變賣1200元做軍費。樂山天后宮也在1930年被二十四軍“官公營廟會清理委員會”和樂山縣政府征收局提賣處理,廟產(chǎn)歸大佛寺管理,成為大佛寺駐在縣城的下院。1940年間,福建會館會首邱文安設(shè)計,讓福建人羅信安、田仲農(nóng)占回天后宮內(nèi)5間房居住,后以敗訴告終。

四川樂山地方法院民事判決書(三十四年訴字第149號),民國樂山縣政府檔案,樂山市檔案館藏,檔案號 6-1-18。

到天后宮遺址上的濱河路202號小區(qū)的次數(shù)多了,居民看我也從陌生到熟悉再到視而不見。一位最初很警惕地對著我拍照取證要報派出所的老先生,現(xiàn)在碰到都會頷首微笑。

在此期間,廈門沙坡尾工藝美術(shù)家陳永評、東山縣博物館老館長陳立群、惠安石雕業(yè)者張劍陽等福建同鄉(xiāng),對天后宮遺存石構(gòu)件的鑒定和評估,友情提供了后援支持。而接引我融入在地性的媒介,則是樂山文史微信群和幾乎未曾謀面的當(dāng)?shù)厝河眩颂峁┵Y訊、協(xié)助甄別、分享觀點,還有一份200多條的樂山好吃嘴名錄Excel表格指南。這份指南讓我很快熟悉這個江城的每條街巷和每個角落,為其漸次打上各種美食印記。不知當(dāng)年從東南遷徙至此的福建先民,是不是也用同樣的方式,在異鄉(xiāng)中尋找故鄉(xiāng)。而我關(guān)注的主題,也從單一處天后宮擴展到興發(fā)街基督教禮拜堂、剛投入重建的桂花樓等歷史建筑。

著名歷史學(xué)家包樂史(Leonard Blusse)曾向我講述一個案例。公元1000年前后,斯堪的納維亞半島的維京人在英格蘭東北部萊克蘭地區(qū)定居下來,并創(chuàng)造了一種至今仍能在該地區(qū)被人們感知的獨特氛圍。十九世紀(jì)末,藝術(shù)家兼業(yè)余考古學(xué)家柯林伍德(W.G. Collingwood)和社區(qū)的朋友們,對當(dāng)?shù)卦缙跉v史產(chǎn)生濃厚興趣,進(jìn)行了有關(guān)維京定居者的考古工作。該成果受到現(xiàn)代考古學(xué)家的高度贊賞。因在他那一代人之后的現(xiàn)代化,幾乎抹去了遙遠(yuǎn)過去所留下的歷史景觀的所有痕跡。

民間社群(civil society)的概念,是指一些受過教育和學(xué)術(shù)訓(xùn)練的人對文化主體產(chǎn)生了濃厚興趣,而這些主體乍一看與他們的日常活動并無關(guān)聯(lián)。對這些話題感興趣,并不是出于專業(yè)活動的要求,而是純粹由于他們內(nèi)心渴望對某個話題有更深的理解。在民間社群中,人們把時間全心全意投入到與金錢無關(guān)的事業(yè),只是出于文化利益。民間社群依靠個人自發(fā)和文化活動而運轉(zhuǎn)。

5. 重構(gòu)

在銅河看著銅河水發(fā)呆。銅河前的河水以大約每秒2米的流速,無聲而有力地自西南往東南流去,不管城墻的邊線壘在哪里,也無視大渡河干流已攔了22道梯級電站,照例每隔一段時間以百年一遇之名,水位逼近大佛腳面,越過城墻淹進(jìn)江城。

如今被改名為濱河路的銅河,從陜西街口到肖公嘴的959米河岸,東西兩頭各矗立著3棟一組的高層樓房,頂著主體建筑高度超過100米被歸為超高層建筑的紅線,俯視著前方71米高的樂山大佛。

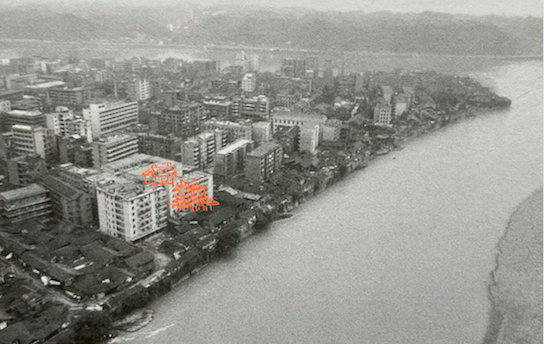

樂山天后宮遺址隱沒在這段河岸中間一棟沿街7層舊住宅樓后面。我用嘉慶八年(1803年)版《嘉定府志》里的天后宮圖樣進(jìn)行鏡像翻轉(zhuǎn),把從東南俯瞰的視角轉(zhuǎn)變成西南,疊放到一張20世紀(jì)80年代末至90年代初西南視角的航拍照片,天后宮建筑恍若再現(xiàn)。

樂山天后宮重構(gòu)場景圖 航拍圖來源《樂山百年照片檔案》,樂山市檔案館編印,2019年12月

建筑、街區(qū)與城市被認(rèn)為是承載和固定日常生活的容器或物質(zhì)實體。以流動性視角對樂山天后宮的歷史時空展開觀察,通過聚焦清代前中期福建移民從遷徙到定居的流動過程,審視和解構(gòu)作為東南海神的媽祖如何通過天后宮這一特定建筑,將信仰和習(xí)俗帶到了西南地區(qū)的地方社會,引申出天后宮與福建會館合二為一的社會與空間關(guān)系,從中發(fā)現(xiàn)天后宮的演變及其社會文化意義的脈絡(luò),進(jìn)而以動態(tài)視角理解流動性,我們可以思考當(dāng)今如何進(jìn)行特定場所的重構(gòu)與再生產(chǎn)。

尋找、考據(jù)和重現(xiàn)樂山天后宮的過程是一種重構(gòu)。它是物的重構(gòu),是精神的重構(gòu),也是自我的重構(gòu)。重構(gòu)與再生產(chǎn)的方式,可以是立體建筑模型或VR虛擬模型,也可以是用無人機從空中投射虛擬建筑光影的行為藝術(shù),更希望是復(fù)原重建一座天后宮建筑。期待樂山父老提供更多與天后宮相關(guān)的圖像、文字和口述資料和線索,讓我們一步一步拼合出建筑的歷史原型。

1982年,樂山正式對外開放旅游。3年后由縣級市升為地級市,新建的公用建筑和單位住宅樓,開始明顯改變江城的空間形式。進(jìn)入20世紀(jì)90年代,樂山經(jīng)歷了一場規(guī)模浩大的舊城改造,居民區(qū)內(nèi)歷史建筑消失殆盡,遺存的少數(shù)特定建筑也被住宅樓群緊緊圍合其中,與同期被國務(wù)院列入國家歷史文化名城的意涵背道而馳。

時至今日,樂山大部分城區(qū)的面貌似乎停留在21世紀(jì)初,呈現(xiàn)給外來者的第一個觀感可能是人口老齡化。岷江岸邊、大渡河岸邊、竹公溪岸邊、公園、醫(yī)院、街面……幾乎都是銀發(fā)族的身影,很少有年輕的面孔,每一處老齡人的集聚地又像是一個孤島,相互之間很少關(guān)聯(lián)。年輕人更多流去向北一百公里的成都,那里職業(yè)前景更加寬廣,生活更豐富多彩。被市場推舉成樂山旅游第一品牌的美食、許多店名帶著“嬢嬢”字眼的小吃,是國企下崗潮后的產(chǎn)物,與上世紀(jì)50年代還存在的天一家、玉東、明河幾家老飯店和廟口、公園食肆的地道味道相距甚遠(yuǎn),只是迎合當(dāng)今快速消費和偏重口味的需求,不知能走多遠(yuǎn)。這座遠(yuǎn)離東南沿海的西南江城,被建于上世紀(jì)八九十年代的老式住宅樓和建于新世紀(jì)前后的高層住宅樓死死困住,似乎難以破局。

晴天的樂山市大曲口江濱公園

陰天的樂山市大曲口江濱公園許路拍攝

其實,從銅河天后宮遺址到桂花樓遺址的步行距離只有600米,從桂花樓再到興發(fā)街教堂的步行距離也是600米,穿越樂山老城區(qū)最遺有煙火氣的地段,堪為城市徒步線路的精華。如果能把濱江路南段588號、嘉定南路24號、濱河路202號之3這三幢老式住宅樓打開,美輪美奐的百年教堂、明城墻僅存的桂花樓、具有空間重構(gòu)可能的天后宮這三處歷史文化遺珍,將以嶄新姿態(tài)重新出現(xiàn)在世人眼前。

四川全省在清代曾有200座天后宮,到2001年僅剩下2座較為完整的建筑,而香火早已燼滅。2009年,媽祖信俗被聯(lián)合國教科文組織列入人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn),成為中國首個信俗類世界遺產(chǎn)。媽祖的“庇民”功績,如果能與時俱進(jìn)地建立老齡人之間的連接,建立老齡人與年輕人的連接,建立本地人與外來游客的連接,融物理性的公共空間和精神性的文化空間為一體,再通過福建湄洲媽祖祖廟重續(xù)香火,中華媽祖文化交流協(xié)會增進(jìn)樂山與世界網(wǎng)絡(luò)的連接,則善莫大焉。未來的樂山天后宮重建,亦將通過空間行為引導(dǎo)個體連接,籍由空間再生產(chǎn)促進(jìn)社會互動,尋找進(jìn)步的社會意義。

6. 尾聲

“天后宮(清代):坐西向東,占地面積291平方米,四合院布局,原存有戲樓樓、左右?guī)俊驑敲骈熑g8.37米,進(jìn)深3.8米,高7.48米,歇山頂,穿斗式梁架。柱下用覆盆柱礎(chǔ),直徑0.38米。左右?guī)扛髅骈煻g8.9米,進(jìn)深四間14.3米。已拆。”

2009年版《中國文物地圖集》收錄的上述80個文字,是迄今為止我找到的有關(guān)樂山天后宮建筑的唯一描述。上世紀(jì)80年代的第二次全國文物普查,樂山天后宮有幸被納入樂山地方文保部門的調(diào)查范圍,但如今當(dāng)?shù)匚奈锞謪s找不到當(dāng)年的普查資料匯編。我答應(yīng)如果先找到樂山第二次全國文物普查的17冊資料匯編,會在第一時間復(fù)制一份給他們。

(作者許路系生產(chǎn)技術(shù)史學(xué)者與社會學(xué)者)

參考文獻(xiàn):

《蜀水考》,(清)陳登龍著,巴蜀書社,1985年出版。

萬歷《嘉定州志》,(明)李采修,范醇敬纂,傳抄本藏國家圖書館,樂山市市中區(qū)方志辦 2007年影印。

康熙《嘉定州志》, (清)能鱗修,彭欽纂,僅存?zhèn)鞒荆瑯飞绞惺兄袇^(qū)方志辦 2007年影印。

樂山市志·藝文志資料:《樂山歷代文集》,樂山史志資料(季刊)1989年—1990年(總第13期—第20期)合刊,周文華主編,樂山市市中區(qū)編史修志辦1990年編印。

嘉慶《嘉定府志》,(清)宋鳴琦修,陳一沺纂,府署藏版刻本,四川省圖書館藏,中國數(shù)字方志庫在線閱讀。

嘉慶《樂山縣志》,(清)龔傳黻修,涂嵩等纂,府署藏版刻本。

民國《樂山縣志》,唐受潘等修,黃镕等纂,1934年鉛印本,樂山市方志辦2016年校注重印。

《閩粵客家人在四川》,劉正剛著,廣西教育出版社,1997年出版。

《四川客家》,陳世松著,廣西師范大學(xué)出版社,2005年出版。

《四川的天后信仰史研究》,胡孝忠著,山東大學(xué)碩士學(xué)位論文,2008年。

《明清時期西南地區(qū)天后信仰研究以天后宮為中心》,王丹露著,西南大學(xué)碩士學(xué)位論文,2018年。

《李約瑟游記》,(英)李約瑟、李大斐著,貴州人民出版社,1999年出版。

《王獻(xiàn)唐年譜長編 (1896-1960)》,張書學(xué)、李勇慧著,華東師范大學(xué)出版社,2017年出版。

《造舟記》序言,(荷)包樂史。

《中國文物地圖集》四川分冊(中),國家文物局主編,文物出版社,2009年出版。

====

作為“記憶之流:水文漫步者”項目的一部分,美麗鄉(xiāng)愁公益團隊與澎湃新聞市政廳欄目聯(lián)合發(fā)起“尋·水記憶”征集暨漫步活動,由同濟大學(xué)美麗鄉(xiāng)愁鄉(xiāng)土文化促進(jìn)社承辦,旨在探索城市濱水空間,發(fā)掘地方水文底蘊。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司