- +1

紀(jì)念李澤厚先生 03 丨丁耘:?jiǎn)⒚芍黧w性與三十年思想史——以李澤厚為中心

李澤厚先生曾在一次談話中說到:“2008年11月《讀書》雜志發(fā)表了丁耘的文章《啟蒙主體性與三十年思想史——以李澤厚為中心》,其中有五個(gè)字我特別欣賞,那是‘必要的余事’。他說我提出了一種哲學(xué),但既沒有做現(xiàn)象學(xué)的大量描述,也沒有做仔細(xì)的分析工作。他說中了要害。在哲學(xué)上的確有大量的工作要做,我沒有做。他非常好意地說:‘對(duì)于一個(gè)真正的哲學(xué)開端來說,接下來的工作,也許只是必要的余事而已。’雖‘必要’,畢竟是‘余事’。但使我感到非常慚愧,我很看重這個(gè)‘必要’,但已沒精力做了。”(《中國哲學(xué)如何登場(chǎng)?——李澤厚2011年談話錄》,2012)對(duì)此,丁耘教授說到:“我們會(huì)繼承他的遺志,做這個(gè)余事。”

啟蒙主體性與三十年思想史

——以李澤厚為中心

| 丁耘

2008年是改革開放30周年。古人以三十年為一世,蓋有以焉。人間之事,凡三十年大概可作一小結(jié)。檢討這三十年前后的思潮興替,對(duì)于不斷流變、紛繁復(fù)雜的實(shí)際歷史過程而言,是一條比較簡(jiǎn)明的考察線索。

西學(xué)東漸以來,中國思想文化史上的重大起伏,都同知識(shí)界對(duì)海外學(xué)術(shù)文化的理解與態(tài)度密切相關(guān)。即便是“研究國故”的學(xué)術(shù)、“保存國粹”的思想,亦莫之能外。上世紀(jì)七十年代末以來的思潮興替,不失為這條規(guī)律的極好例證。回顧這段歷史,可以發(fā)現(xiàn)有四位西方思想家產(chǎn)生了超越單一領(lǐng)域的廣泛影響——我稱之為改革開放時(shí)期的“西學(xué)四導(dǎo)師”。他們是青年馬克思、康德、海德格爾與施特勞斯。如果我們能夠關(guān)注:為什么恰恰是這四人在這里占據(jù)了如此重要的地位、他們?nèi)绾伪晃覀冞@個(gè)時(shí)代所解釋、各自產(chǎn)生了什么樣的影響、特別是這四位導(dǎo)師的教誨之間具有什么樣的內(nèi)在關(guān)聯(lián),或可獲得一個(gè)合適的視角,去理解“三十年思想史”的整體氣質(zhì)與發(fā)展脈絡(luò)。

改革決不僅是基本國策的調(diào)整,它意味著大時(shí)代的自新精神。除了大決裂的時(shí)刻,新時(shí)代當(dāng)其醞釀期間,必然要同舊時(shí)代的正統(tǒng)意識(shí)形態(tài)發(fā)生積極的聯(lián)系,要從老經(jīng)典那里挖出新可能。因而毫不奇怪,為了抵消在正統(tǒng)解釋下幾全無生氣的老年馬克思,知識(shí)界發(fā)現(xiàn)了作為《巴黎手稿》作者的青年馬克思,他給七十年代末帶來的刺激叫做“人”。實(shí)際上《手稿》里的這個(gè)概念本屬費(fèi)爾巴哈,在當(dāng)時(shí)更是被塞入了不少盧卡奇的東西。馬克思主義與任何形式的人道主義的聯(lián)姻注定是短暫的。除了少數(shù)人取道《手稿》終生周旋于“西方馬克思主義”之外,盧卡奇化的馬克思的崇拜者們很快找到了一個(gè)更合適的挖掘?qū)ο螅@就是李澤厚化的康德。 李澤厚并不是什么康德專家,他的康德述評(píng)也很難說是康德研究的必讀書。但在用康德解釋把握時(shí)代命脈甚至推動(dòng)時(shí)代精神的意義上,李澤厚無人可比。康德在 20世紀(jì)的某個(gè)時(shí)刻居然如此激動(dòng)人心,究其原因,天時(shí)地利因素占據(jù)泰半。但把這種因素轉(zhuǎn)化為活生生的現(xiàn)實(shí)力量,李氏解釋厥功至偉。

無論正統(tǒng)派們?cè)趺聪耄瑫r(shí)代的要求是從“人”這個(gè)概念向前推進(jìn)。思想的要求如此,社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的要求也是如此。經(jīng)李澤厚輕輕一撥,青年馬克思對(duì)老年馬克思之局就變成了康德對(duì)黑格爾之局,省卻多少麻煩,打開無限生機(jī)。經(jīng)由康德,一方面可以直接繼承十八世紀(jì)的整個(gè)啟蒙傳統(tǒng),另一方面繞開了與正統(tǒng)意識(shí)形態(tài)密切相關(guān)的黑格爾-馬克思一系,取道新康德主義奔向原先幾乎屬于“不可接觸者”的“現(xiàn)代西方資產(chǎn)階級(jí)學(xué)術(shù)”、奔向現(xiàn)代社會(huì)與現(xiàn)代思想的另一種可能。李澤厚發(fā)現(xiàn)了一個(gè)比“人”更有意蘊(yùn)的概念——主體性。他試圖通過這個(gè)概念深入思索改革時(shí)代的主要問題:如何論證并建設(shè)現(xiàn)代社會(huì)?在這個(gè)現(xiàn)代化過程如何重新評(píng)價(jià)中國傳統(tǒng)文化?同時(shí)“主體性”概念還觸及了一個(gè)當(dāng)時(shí)不那么顯著的問題:在那個(gè)新舊交替、劇烈變革的大時(shí)代,如何確定個(gè)人的生活意義?這三個(gè)問題可以歸約為“社會(huì)”“文化”“個(gè)體生命”;或者也可從另一個(gè)角度表述為“現(xiàn)代”“傳統(tǒng)”“安身立命”。至少在改革的前半段,思想領(lǐng)域是被這樣三個(gè)問題軸所宰制的。 以李澤厚的康德解釋為原點(diǎn),基本上可以確定一個(gè)參照系,為這三十年來的思潮起伏繪出一個(gè)比較清楚的圖景。雄心勃勃的后學(xué)們從康德開始了他們八十年代的新長(zhǎng)征。甘陽引介了卡西爾。這位提出“人是符號(hào)動(dòng)物”的新康德主義者有助于把關(guān)注從“理性批判”轉(zhuǎn)到“文化批判”上。在“社會(huì)”問題(或者“現(xiàn)代性”問題)軸上,同新康德主義有密切關(guān)系的馬克斯·韋伯開始得到重視。韋伯研究者蘇國勛、甘陽等參與了社會(huì)學(xué)的學(xué)科重建工作。同時(shí),經(jīng)濟(jì)體制改革也導(dǎo)致了現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的崛起。社會(huì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)一同帶動(dòng)了現(xiàn)代社會(huì)科學(xué)研究的復(fù)興。逐漸坐大的經(jīng)濟(jì)學(xué)把社會(huì)學(xué)重建時(shí)那種對(duì)現(xiàn)代性的深沉思索簡(jiǎn)單化為“如何實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制以及適應(yīng)該體制的現(xiàn)代社會(huì)”這個(gè)問題。不幸的是,當(dāng)前的中國社會(huì)科學(xué)主流基本沿襲了現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的這個(gè)傾向。社會(huì)學(xué)復(fù)興時(shí)刻的那個(gè)關(guān)注,除了被年輕的福柯研究者們一度保持之外,主要通過馬克斯·韋伯的對(duì)方,康德主義的真正終結(jié)者馬丁·海德格爾得到了最集中的表達(dá)。

進(jìn)入90年代,在李澤厚那里保持完整的問題領(lǐng)域在研究的深入中逐漸失衡、解體并分化為“學(xué)科之爭(zhēng)”。這是 “現(xiàn)代社會(huì)科學(xué)”獨(dú)大的時(shí)代。“傳統(tǒng)”除了依附于海外漢學(xué)或者新儒家被知識(shí)分子匆匆撇過之外,主要是在民間獲得了學(xué)人難以贊同的復(fù)興。在逐漸成型的現(xiàn)代體制中,“個(gè)體生命”的意義被突出地放到了那些游走于社會(huì)科學(xué)之外的所謂 “人文知識(shí)分子”面前。劉小楓對(duì)基督徒體驗(yàn)的持續(xù)思索、以及人文精神的反思運(yùn)動(dòng)等等,無不表達(dá)了這個(gè)時(shí)代的基本焦慮。這種思想狀態(tài)體現(xiàn)為對(duì)一干 “詩化哲人”的關(guān)注。但海德格爾最終把國人對(duì)尼采薩特叔本華之類的熱情全都收入自身之內(nèi)。在《存在與時(shí)間》中文本出版以來的二十一年中,海德格爾影響了當(dāng)代哲學(xué)學(xué)科下包括馬克思主義哲學(xué)在內(nèi)的諸多學(xué)科,影響了文藝?yán)碚摗⑺囆g(shù)評(píng)論甚至詩歌創(chuàng)作。其流澤之廣遠(yuǎn)大大超出了韋伯,甚至超越康德。這個(gè)外人難以理解的現(xiàn)象,其主要原因當(dāng)然在于這個(gè)時(shí)代。偉大的改革瓦解了幾乎所有的舊共同體,消除了那種陳腐的歸屬感,把人驅(qū)逐到了無所不包的市場(chǎng)叢林與科層體制之中。如何安身立命的茫然之感也許很難成為一個(gè)專門的社會(huì)科學(xué)課題,但此刻卻是折磨每個(gè)敏感心靈的首要問題。海德格爾的存在意義之問正是這些心靈當(dāng)時(shí)所能找到的最深刻依靠。“海德格爾”超越了專門的研究領(lǐng)域,成了“個(gè)體生命意義”這個(gè)問題的總象征。這個(gè)古怪的馬丁·海德格爾是我國八十年代馬克思主義人本學(xué)探索與康德主義主體性探索的最后歸宿。在這個(gè)意義上,人文學(xué)科與社會(huì)科學(xué)那不對(duì)稱的“學(xué)科之爭(zhēng)”也許就是海德格爾一個(gè)人的戰(zhàn)爭(zhēng)——一場(chǎng)思想文化的后啟蒙與社會(huì)現(xiàn)實(shí)的總體啟蒙之間的戰(zhàn)爭(zhēng)。90年代后期以來,思想文化方面的后現(xiàn)代主義與社會(huì)經(jīng)濟(jì)體制上的泛現(xiàn)代主義從相互斗爭(zhēng)逐漸趨向相互依存。這種主觀意識(shí)上的非理性主義與客觀精神上的理性主義都發(fā)展著把對(duì)方統(tǒng)一在自身之內(nèi)。陌生的客觀現(xiàn)實(shí)越是膨脹彌漫無遠(yuǎn)弗屆,主觀意識(shí)就越是茫然無措進(jìn)退失據(jù)。而無法區(qū)分虛無與自由的內(nèi)在狀態(tài)正是那個(gè)摧毀一切邊界、宰制一切對(duì)方的客觀現(xiàn)實(shí)的主觀環(huán)節(jié)。無視黑格爾的教誨、孤立闡發(fā)主體性的代價(jià),就是這個(gè)“主體”在與“實(shí)體”的遭遇戰(zhàn)面前一敗涂地。時(shí)代精神是哲學(xué)思維的內(nèi)容,但單純的“主體性哲學(xué)”已經(jīng)無法思維這個(gè)被它呼喚出來的時(shí)代了。如果哲學(xué)不想走黑格爾-馬克思的道路去面向?qū)嶓w,那么就只有以一種比康德更徹底的態(tài)度去倒騰那個(gè)“主體”了。 李澤厚-康德的啟蒙主體性就這樣消融在海德格爾的時(shí)代中。啟蒙歸根結(jié)底在于對(duì)理性的積極態(tài)度——哪怕德國唯心論將感性解釋為理性的異在形態(tài),哪怕這種對(duì)理性的依靠會(huì)導(dǎo)致宗教批判甚至社會(huì)革命這種感性意味十足的現(xiàn)實(shí)活動(dòng)。但當(dāng)海德格爾在其康德解釋中把創(chuàng)生性想象力抬到高于理性與感性的本源地位之時(shí),當(dāng)他在那些賦予人最突出的存在論地位的真正未來形而上學(xué)探究中卻把“主體”之存在透徹地描述為茫然無據(jù)的“深淵”之時(shí),當(dāng)他神秘而又銳利地宣布理性離開思想最遠(yuǎn)之時(shí),80年代籠罩在啟蒙、現(xiàn)代、甚至整個(gè)西方文明上的魅力之光就全都蒼白黯淡了。

[德] 馬丁·海德格爾(1889—1976)

我們看到,李澤厚“要康德不要黑格爾”的哲學(xué)立場(chǎng)使他重視“個(gè)體主體”到了壓倒“社會(huì)存在”的地步。但在更徹底的哲學(xué)分析那里,這個(gè)“個(gè)體”的存在穩(wěn)固性消失了。如果根本不存在什么原子式的堅(jiān)實(shí)“主體”,那么由這“個(gè)體主體”呼喚出來的、對(duì)“社會(huì)存在”的啟蒙要求還值得認(rèn)真論證嗎?與把無價(jià)值的東西撕給人看的人間喜劇不同,歷史喜劇是把無價(jià)值的東西實(shí)現(xiàn)給人看。歷史對(duì)啟蒙哲人們的最大嘲弄就是,當(dāng)現(xiàn)代社會(huì)終于呱呱墜地之時(shí),他們突然發(fā)現(xiàn)早就為她準(zhǔn)備的那張合法出生證丟失了。先知所呼喚的來了,但哲人論證不了。 不過,“主體性哲學(xué)”或者“生命意義”之類玄遠(yuǎn)問題早就被大踏步前進(jìn)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與現(xiàn)代社會(huì)置諸腦后。“建設(shè)現(xiàn)代社會(huì)”這個(gè)問題軸非但占據(jù)了時(shí)代英雄們的幾乎全部注意力,同時(shí)還在它自身中孕育出另一個(gè)相對(duì)完整的問題領(lǐng)域。由政府的經(jīng)濟(jì)政策建立并且扶持的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制首先面臨市場(chǎng)與政府的磨合問題,這個(gè)問題向前走一步就成了社會(huì)與國家的關(guān)系問題。社會(huì)不平等的加劇強(qiáng)化了不同社會(huì)集團(tuán)關(guān)于國家制度變革趨勢(shì)的爭(zhēng)論。隨著現(xiàn)代社會(huì)的成熟與社會(huì)領(lǐng)域的分化,80年代的脆弱共識(shí)破裂了。同時(shí),“開放”的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)使得整個(gè)社會(huì)不可避免地一步步卷入經(jīng)濟(jì)乃至政治的全球體系之中。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)變革既帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),也帶來了社會(huì)分配與國家安全方面的挑戰(zhàn)。“現(xiàn)代性問題”逐漸擺脫了單純的“經(jīng)濟(jì)建設(shè)”形態(tài),而變得越來越復(fù)雜。知識(shí)界的爭(zhēng)論話題糾纏在社會(huì)平等、國家安全與民族復(fù)興的多重焦點(diǎn)之中,論戰(zhàn)的陣營也在單純的“左”“右”翼之外增加了“國家建設(shè)”乃至“文明復(fù)興”的密切關(guān)注者。

問題領(lǐng)域不斷地?cái)U(kuò)張、分化和重組。這種復(fù)雜性為知識(shí)界的系統(tǒng)性思索帶來了障礙。除非把問題復(fù)雜的完整性當(dāng)作頭等重要的思索對(duì)象,任何一種討論都可能是片面甚至有害的。一個(gè)突出的例子就是,經(jīng)濟(jì)學(xué)主流僅關(guān)注如何刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),卻幾乎不可能考慮經(jīng)濟(jì)政策在社會(huì)正義、道德風(fēng)氣尤其是國家安全上帶來的問題。根本說來,片面性是高度分化的現(xiàn)代社會(huì)科學(xué)自身的問題。克服片面性的嘗試在現(xiàn)代社會(huì)科學(xué)的時(shí)代注定是罕見的。在人類諸精神形態(tài)中,必須自覺地關(guān)注整全的,在實(shí)踐上首先是統(tǒng)治國家的技藝,在理論上則是現(xiàn)代哲學(xué)、現(xiàn)代社會(huì)理論與古典政治哲學(xué)。90年代晚期以來的知識(shí)界,自覺渴望整全的決不是頭腦基本停留在80年代的哲學(xué)界——也許李澤厚本人是個(gè)例外。社會(huì)學(xué)理論是某些清醒者試圖克服片面性的最早嘗試。但90年代的公共知識(shí)界已經(jīng)浮躁到連韋伯都無法消化的地步。甘陽翻譯的那本比《人論》切時(shí)得多的《民族國家與經(jīng)濟(jì)政策》幾乎沒有引起任何關(guān)注。與現(xiàn)代社會(huì)理論相比,古典政治哲學(xué)卻在21世紀(jì)初取得了令人驚異的影響。列奧·施特勞斯的歷史地位自然無法同康德、海德格爾相提并論,但這并不妨礙他的闡釋者們正在中國著手結(jié)束海德格爾的時(shí)代。以藥除病,藥復(fù)成病。施特勞斯的教誨原本就是用來克制德國哲學(xué)之病的。 海德格爾以一種現(xiàn)象學(xué)的徹底性把主體性破解為此在之存在。此在之存在方式具有兩重性:其一是在處世行事中向著外物、他人、世界等而在,是為非本真的存在方式;其二是在遺世獨(dú)立中向著自身而在并借此接近存在自身,是為本真的存在方式。前者意味著以不同的方式與存在者打交道,后者才把存在者以及整個(gè)世界懸置起來(生存論講法是:在“畏”的恍惚中一切沉陷),如是才能顯露與存在者有著絕對(duì)差異(所謂“存在論差異”)的存在自身。一句話,作為對(duì)存在的追問,哲學(xué)的代價(jià)是對(duì)整個(gè)世界了無興趣,是直面斷絕了一切外緣的、孤立無據(jù)的自身。

《民族國家與經(jīng)濟(jì)政策》

[德] 馬克思·韋伯 著 甘陽 編選

三聯(lián)書店,1997 / 2018

海氏的存在之問達(dá)到了哲學(xué)與人生的極限。這一看似比以往任何哲學(xué)體系都重視生活的學(xué)說,也恰恰是徹底勾銷了生活根據(jù)的學(xué)說。正如其同代人所批評(píng)的那樣,存在論現(xiàn)象學(xué)是純形式性的——無論對(duì)世界還是此在都是如此。它描述了此在決斷的時(shí)間性結(jié)構(gòu),但必須撇開一切據(jù)以決斷的先在內(nèi)容。海德格爾把哲學(xué)最純粹的那面無保留地展現(xiàn)出來,給他的追隨者們留下了這樣幾個(gè)麻煩:世界的現(xiàn)象化;生活的無根化;存在與存在者的絕對(duì)分化。“我是誰?我該如何生活?”這類被大時(shí)代喚醒的安身立命問題,只是被現(xiàn)象學(xué)當(dāng)成存在之問的此在基本現(xiàn)象加以描述。至于對(duì)這些問題的回答,與基本存在論毫不相干——此類問題之為基本現(xiàn)象,恰恰在于它沒有答案。如它被賦予任何實(shí)質(zhì)性的回答,那么此在即刻就淪落到“非本真”的存在方式上去了。是的,哲學(xué)反省生活。但這不是為了探究什么是好的生活,而是為了闡明,任何諸如此類的“好”都來自前見世界之非本真生存,都是對(duì)存在之真的遮蔽。

不過,一切時(shí)代的總問題都只屬于“如何在這個(gè)世界好好生活”的非本真問題,海德格爾學(xué)說通過賦予人生一個(gè)殊勝的第一哲學(xué)地位恢復(fù)了我們對(duì)世界整體的關(guān)注,以此克制著現(xiàn)代生活與現(xiàn)代知識(shí)體系帶來的片面性。但基本存在論上的世界整體性只是現(xiàn)象的、形式的、為了本真之故必須懸置的。海德格爾在形式上給出了一切,在內(nèi)容上則剝奪了一切。哲學(xué)對(duì)于生活的消極意義在他那里達(dá)到了巔峰。施特勞斯對(duì)海氏學(xué)說的挑戰(zhàn)并不表現(xiàn)為攻擊與摧毀,而只是加以明智的限制。施氏并不會(huì)去攻擊出于本真存在方式的存在之問——去掉這些問題,哲學(xué)還是什么呢——而只是把目光投向那個(gè)“在世界之中”的非本真存在方式。他的根本任務(wù)在于克服現(xiàn)象學(xué)的形式主義缺陷——“世界現(xiàn)象”的內(nèi)容無非就是柏拉圖的洞穴。換言之,生活世界歸根結(jié)底就是政治世界。政治世界不是世界的片段,不是諸“世界”之一,不是局部的區(qū)域存在者,而是世界整體本身。作為此在基本現(xiàn)象,“存在于世界之中”印證了那個(gè)古老的命題:“人是政治的動(dòng)物”。即使人的“形而上學(xué)本性”也無法越過這個(gè)界限。轉(zhuǎn)成啟蒙哲人們熟悉的行話說, “主體”的本性告誡人們,“理性”不可突破“權(quán)威”、“神話”、“詩教”或者一言以蔽之“傳統(tǒng)”的界限。基本存在論貶抑理性,古典政治哲學(xué)限制理性。這就進(jìn)一步打擊了“有勇氣運(yùn)用理智”的啟蒙精神。

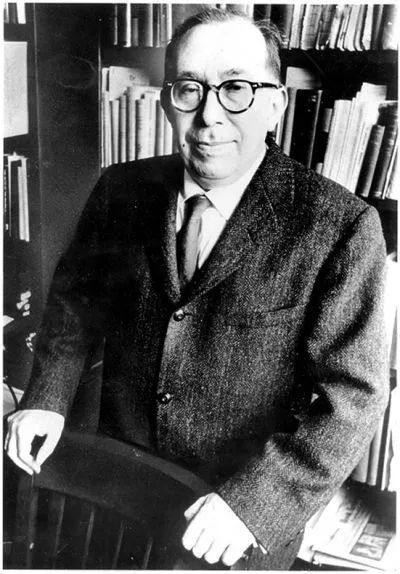

[德] 列奧·施特勞斯(1899—1973)

《自然權(quán)利與歷史》

列奧·施特勞斯 著 彭剛 譯

三聯(lián)書店,2016

總之,通過推進(jìn)基本存在論從而將哲學(xué)上的首要地位賦予生存之政治性,施特勞斯為重新聚合在90年代被切割得支離破碎的問題域提供了一個(gè)有力的襄助。他提醒知識(shí)人在面向事情本身的同時(shí)歷史性地認(rèn)識(shí)自身,認(rèn)識(shí)哲學(xué)、科學(xué)或者知識(shí)沖動(dòng)在現(xiàn)代社會(huì)形成中的對(duì)象化效果。這意味著,對(duì)現(xiàn)代社會(huì)的深入審視無法繞開對(duì)啟蒙本身的反省。后啟蒙的時(shí)代靜悄悄地過渡到了反(省)啟蒙時(shí)代。與浪漫主義或者批判理論之類相反,保守主義式的反啟蒙是被古典政治哲學(xué)的沉靜氣質(zhì)所熏染的。保守主義思潮不聲不響地,但也是不可逆轉(zhuǎn)地更新了問題整體:政治問題,或者說文明-國家的問題是統(tǒng)攝性的,此前的現(xiàn)代社會(huì)、傳統(tǒng)文化問題均附麗其下,個(gè)體生命問題則完全隱退消失了。或者不如說,后海德格爾的保守主義政治哲學(xué)的出現(xiàn),其本身就是對(duì)個(gè)體生命問題的回答——人是政治的動(dòng)物,只有在這個(gè)倫理- 政治-歷史世界中的世俗生活才是個(gè)體生命存在的首要意義。在形而上學(xué)上保持沉默的保守主義,對(duì)海德格爾所代表的一切純粹哲學(xué)的態(tài)度,重蹈了儒學(xué)復(fù)興時(shí)代對(duì)待佛老的態(tài)度。宋明理學(xué)在“形而上學(xué)”方面之所以比保守主義政治哲學(xué)多費(fèi)了那些周折,無非要告誡說,“在世界之中存在”,才是真正的本真存在;哲學(xué)生活不是毫無意義的,但以圣賢工夫浸潤的倫理-政治生活才是最高的哲學(xué)生活。可以逆料,施特勞斯的保守主義在完成其歷史使命之后,將迎來儒學(xué)乃至中國政治思想的又一次復(fù)興。西學(xué)偉人們的時(shí)代行將結(jié)束。更深入的西學(xué)譯介工作當(dāng)然不會(huì)停止,但西學(xué)為中國思想界提供導(dǎo)師的情景將一去不復(fù)返了。這三十年的思想史,將以中國思想的自覺為歸宿——一個(gè)真正意義上的歸宿。

要而言之,撇去“導(dǎo)師”們的名字,“三十年思想史”經(jīng)過了如下幾個(gè)概念環(huán)節(jié):人、主體、此在、政治的動(dòng)物;人對(duì)應(yīng)于對(duì)象,主體對(duì)應(yīng)于客體,此在對(duì)應(yīng)于世界-存在,政治動(dòng)物對(duì)應(yīng)與文明-國家。這幾個(gè)概念是逐次豐富、發(fā)展起來的。每一個(gè)概念都是努力擺脫前一概念帶來的思想困境的產(chǎn)物。如果返觀三十年思想史的真正起點(diǎn)——李澤厚的主體性學(xué)說,似乎也可以說,這三十年的觀念歷程,就是主體性自身的辯證法,只是這個(gè)主體性的辨證展開已經(jīng)超越了啟蒙自身的內(nèi)容。與時(shí)代精神的展開類似,李澤厚本人的思想,無非就是“主體性”概念的不斷充實(shí)與發(fā)揮。把這三十年的時(shí)代思想史與李澤厚個(gè)人的思想發(fā)展做一對(duì)照,會(huì)是一件很有興味的事情。

實(shí)際上,李澤厚真正的體系性貢獻(xiàn),不是他著名的康德評(píng)述,而是以此為起點(diǎn)在“主體性哲學(xué)”上的不斷探索與建設(shè)。依據(jù)其“人類學(xué)本體論”(歷史本體論、主體性實(shí)踐哲學(xué)),李澤厚在對(duì)包括儒學(xué)在內(nèi)的中國古典思想的闡釋上貢獻(xiàn)良多。與研究道路有些形似的牟宗三相比,李的特點(diǎn)在于更偏重心體而非性體,在于他對(duì) “主體性”復(fù)雜性的重視。早在1983年,他就勾畫出“主體性”的“兩個(gè)雙重內(nèi)容”:“第一個(gè)‘雙重’是:它具有外在的即工藝-社會(huì)的結(jié)構(gòu)面和內(nèi)在的即-文化-心理的結(jié)構(gòu)面。第二個(gè)‘雙重’是:它具有人類群體(又可區(qū)分為不同社會(huì)、時(shí)代、民族、階級(jí)、階層、集團(tuán)等)的性質(zhì)和個(gè)體身心的性質(zhì)。這四者相互交錯(cuò)滲透、不可分割。而且每一方又都是某種復(fù)雜的組合體。”(《實(shí)用理性與樂感文化》,頁 218)

李澤厚《實(shí)用理性與樂感文化》,三聯(lián)書店,2008

這就用主體性概念把這三十年思想史涉及的基本問題都囊括在哲學(xué)之內(nèi)了。因而問題整體領(lǐng)域的失衡同樣也表現(xiàn)在主體性概念含義的偏重上。雖然清楚地認(rèn)識(shí)到了主體性概念的復(fù)雜性,李澤厚同時(shí)也明確指出了他更重視每一重含義的第二方面,也就是個(gè)體的、內(nèi)在的一面。隨著對(duì)原始儒學(xué)的深入研讀,李更是將“情”這樣的個(gè)體“心理”因素放到了本源位置上。在他進(jìn)入本世紀(jì)的作品中,“主體”基本被“本體”概念取代了,但仍然保持著以情為本的“文化-心理”基本結(jié)構(gòu)。“情本體”可算是李澤厚晚年體系的基石,他認(rèn)為情本體“倫理-宗教”的走向可將牟宗三的體系攝于其下,更試圖通過闡發(fā)該本體“倫理-政治”的走向,以“儒法互用”為主軸建立為儒家復(fù)興乃至中國政治思想的重建提出新的方案(參見《實(shí)用理性與樂感文化》,頁97,及《歷史本體論·己卯五說》,頁189)。 必須將李澤厚“效應(yīng)”與李澤厚本人區(qū)別開來。前者停留在80年代的新啟蒙時(shí)期,后者雖然沒有放棄啟蒙的基本理想,但已通過對(duì)“主體性”概念的不斷闡發(fā)回應(yīng)了整個(gè)“三十思想史”。“情本體”的提出實(shí)際上已經(jīng)是在借鑒海德格爾以推進(jìn)康德——李澤厚認(rèn)為牟宗三也在不同的方向上做了同樣的事情。“儒法互用”學(xué)說運(yùn)思精警,切中了后施特勞斯時(shí)代政治思想討論的一個(gè)要害:中華政制或者中國國家形態(tài)的本質(zhì)究竟是什么?更難能可貴的是,李澤厚試圖從“情本體”推出其“ 倫理-政治”維度。這在“欲求整全”已被所謂“政治哲學(xué)”剝奪了權(quán)威的今天,是絕無僅有的努力。這是體系的開端,是牟宗三之后唯一真正的中國哲學(xué)沖動(dòng)。雖然他只是獨(dú)斷地宣布新概念中的內(nèi)容,既缺乏對(duì)“情本體”的某種所謂“現(xiàn)象學(xué)描述”,也缺乏對(duì)“倫理-政治世界”的“現(xiàn)象學(xué)構(gòu)成”或者“辯證推演”,但對(duì)于一個(gè)真正的哲學(xué)開端來說,接下來的工作,也許是只是必要的余事而已。

李澤厚的后康德探索,無論在“情本體”方面,還是在這個(gè)本體“儒法互用”的“倫理-政治維度”方面,都早已超越了他素樸的啟蒙信念,獨(dú)自走了一條對(duì)這三十年思想史具有對(duì)照意義的沉思之路。其最富教益之處在于,李澤厚仍然是以“哲學(xué)”這種十八、十九世紀(jì)的求知形式進(jìn)行探索的。這位老人的不懈思考表明,從哲學(xué)那里釋放出來的問題整體,也許仍可被收回到一個(gè)更深刻、更完滿的體系中去。三十年之后,我們?nèi)绾沃匦律下罚_始思想?哲學(xué)能否還是啟蒙之后的下一個(gè)三十年的起點(diǎn)?在三聯(lián)重版的那些李氏舊作面前,每一個(gè)受過他精神恩惠的后學(xué)都會(huì)這樣思索。

2008年8月,上海

*文章原載《讀書》2008 年第11期,收入氏著《儒家與啟蒙:哲學(xué)會(huì)通視野下的當(dāng)前中國思想》(生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2020年增訂版)

丁耘,復(fù)旦大學(xué)哲學(xué)學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)思想史研究中心主任(2005)。研究方向?yàn)橥鈬軐W(xué)(主要是德國哲學(xué)及古希臘哲學(xué))與中國哲學(xué)。主要關(guān)注的問題領(lǐng)域包括形而上學(xué)、現(xiàn)象學(xué)與政治哲學(xué)與思想史。著有《十七世紀(jì)形而上學(xué)》(人民出版社,2005年,合)、《儒家與啟蒙》(生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2011年)、《中道之國》(福建教育出版社,2015年)、《道體學(xué)引論》(華東師范大學(xué)出版社,2019年)。譯有海德格爾《現(xiàn)象學(xué)之基本問題》(上海譯文出版社,2008年版;商務(wù)印書館,2018年修訂版)。在《中國社會(huì)科學(xué)》《哲學(xué)研究》等發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇。

▼

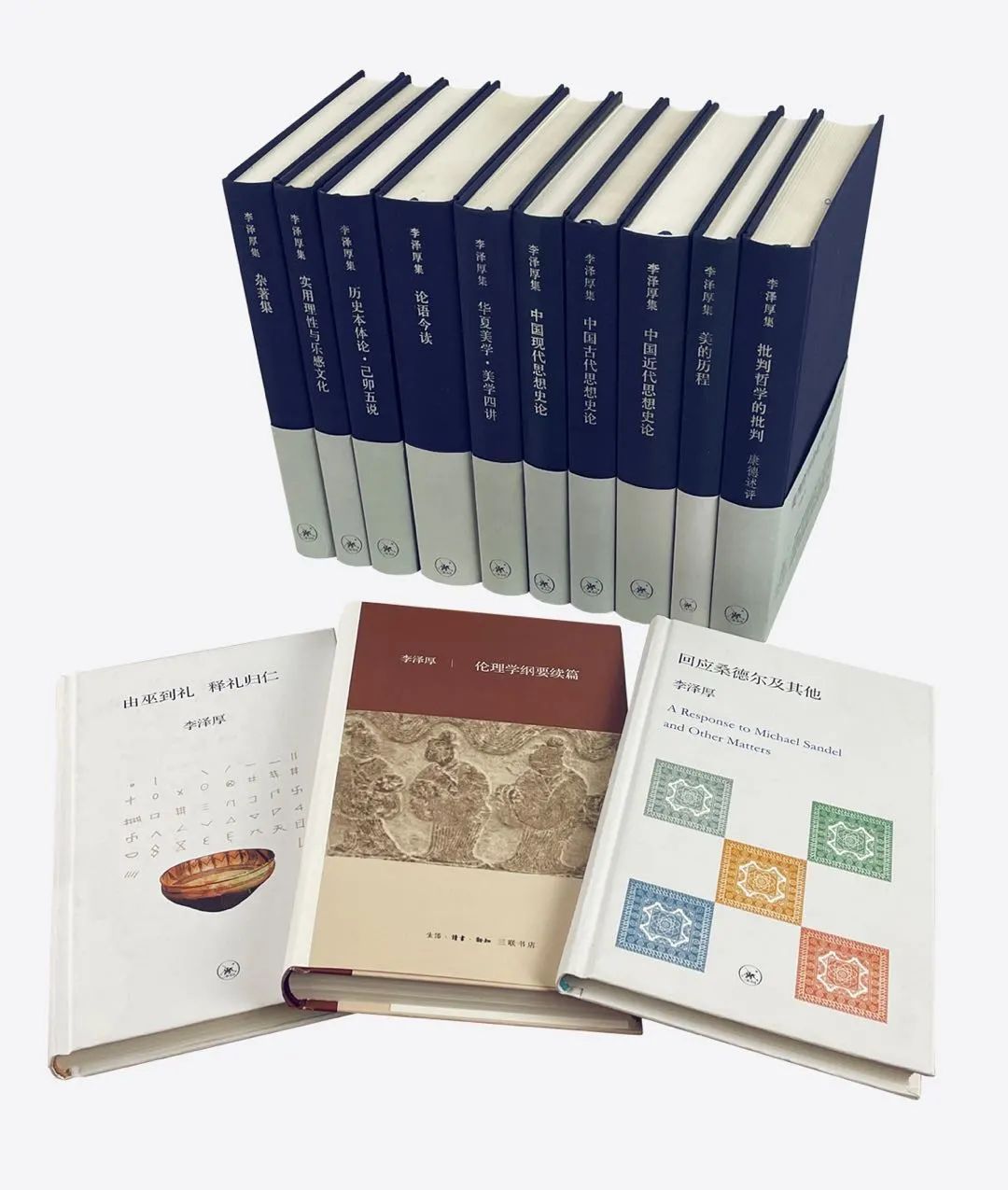

三聯(lián)·李澤厚相關(guān)作品

李澤厚集(2008)

批判哲學(xué)的批判

美的歷程

中國古代思想史論

中國近代思想史論

中國現(xiàn)代思想史論

華夏美學(xué)·美學(xué)四講

論語今讀

歷史本體論·己卯五說

實(shí)用理性與樂感文化

雜著集

* * *

回應(yīng)桑德爾及其他(2014)

由巫到禮 釋禮歸仁(2015)

倫理學(xué)綱要續(xù)篇(2017)

原標(biāo)題:《紀(jì)念李澤厚先生 03 丨丁耘:?jiǎn)⒚芍黧w性與三十年思想史——以李澤厚為中心》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司