- +1

當(dāng)年上海收留了猶太人,今天德國難道不該收留中東難民嗎?

埃里希?蒂斯(Erich Thies),曾任德國海德堡師范學(xué)院院長,柏林教育科研部國務(wù)秘書,聯(lián)邦德國文教部長聯(lián)席會議秘書長等職,現(xiàn)為國家漢辦高級顧問、上海外國語大學(xué)特聘教授。曾獲“德國一等十字勛章”等榮譽(yù)。

“在歐洲民粹主義崛起與盛行,政治力量格局悄然發(fā)生變化以及歐盟一體化理念日漸模糊的大背景下,本文作者通過挖掘大量有關(guān)‘猶太人流亡上海’的珍貴檔案史料,試圖在‘二戰(zhàn)期間猶太人為逃離納粹魔掌流亡上海’與‘當(dāng)下中東戰(zhàn)亂國受迫害難民由于種族和宗教原因流亡歐洲’之間建立關(guān)聯(lián),就當(dāng)前德國乃至歐洲各黨團(tuán)及社會民眾在難民接受問題上所存在的分歧,提出‘流亡與避難’這一組合表達(dá);行文穿梭在‘歷史和當(dāng)下’、‘中國和德國’兩個時空層面,意在希望這種交替和關(guān)聯(lián)所形成的全新認(rèn)知和情感張力,能促使德國無論在國家,還是社會層面,找到一條介于道德義務(wù)和政治實(shí)用主義之間的正確道路,繼而引導(dǎo)民眾逐步接受德國可以成為避難之地。”上海外國語大學(xué)黨委書記姜鋒教授如是說。

流亡與避難

“避難”(Zuflucht)一詞在很大程度上已退出德國人如今的語用習(xí)慣,也許在與“教堂避難”相關(guān)的方面或者在贊美詩中還會用作對上帝的祈求。“尋求避難”的意思是尋找一處能夠提供住處的安全地方,而非房屋或者甚至家鄉(xiāng)。“避難”與“尋求避難”迄今為止對大多數(shù)德國人沒有現(xiàn)實(shí)意義,德國人已無法在情感上切身體會其完整的意義。德意志民族的語言組合“流亡與驅(qū)逐”是第二次世界大戰(zhàn)的歷史性產(chǎn)物,形式化且象征性地表達(dá)了遭受的不公,并已納入政治語匯。“我們失去了一切”——這是當(dāng)時的表述。財富、家園、朋友和親人統(tǒng)統(tǒng)不在,只留下歷史等待人們?nèi)プ窇洝?/p>

“熱情好客”并不一定屬于德意志人的美德準(zhǔn)則,因此,即便是為外國人提供避難之地和“給予庇護(hù)”對德國人來說都是一種新的,還未形成習(xí)慣的經(jīng)歷,尚需要進(jìn)一步的解釋。

人們尋求避難,并且在某處給予庇護(hù)的地方找到避難所,常常是最后的、唯一的避難之處。但“庇護(hù)”(Asyl)這一概念源自希臘語,意味著無爭奪、安全。庇護(hù)權(quán)有兩種類型,即國家庇護(hù)權(quán)與教會庇護(hù)權(quán)。迄今教堂仍為遭受迫害的人提供特殊庇護(hù);曾經(jīng)觸摸特定的宗教物品就意味著庇護(hù),并且形成了庇護(hù)權(quán)。違反這一權(quán)利被認(rèn)為是一種褻瀆,必須進(jìn)行贖罪。1951年日內(nèi)瓦國際公約對國家庇護(hù)權(quán)進(jìn)行了規(guī)定,德國已將該庇護(hù)權(quán)編入憲法。如果尋求避難者身處申請避難國的大使館的治外法權(quán)之地,也同樣可以申請?zhí)厥獗幼o(hù)。

“流亡與避難”和“生與死”、“疾病與健康”以及“戰(zhàn)爭與和平”一樣,都是關(guān)乎個體命運(yùn)的大主題。在受害者眼中,這就是命運(yùn)、運(yùn)氣、厄運(yùn)。“生與死”、“疾病與健康”會涉及每個人,而戰(zhàn)亂、驅(qū)逐和種族滅絕則是社會結(jié)構(gòu)與國家行為的后果,取決于作為或者不作為——無論是政治原因、種族原因,抑或是宗教原因。一個地區(qū)信奉某宗教的人都處于陰影籠罩之下,這種陰影突然決定了他們共同的生活處境,但沒有人會為他們未來的生活創(chuàng)造真實(shí)而有生機(jī)的共性之處。只有破壞;摧毀了過去、現(xiàn)在與未來。迄今為止的一切都已失去,導(dǎo)致的后果是恐懼(Entsetzen)——安頓(Setzen)與擁有(Besitz)的反義詞,屬于我的一切一下子都被奪走,令人措手不及。

“流亡與避難”的存在意義在人類歷史上沒有變化。上世紀(jì)三四十年代猶太人因納粹的種族滅絕流亡中國,如今中東難民逃離戰(zhàn)亂,對直接受害者而言是相同的:逃往另一個安全之地,以保全生命。

近年來的流亡與避難

我們的時代又是大主題的時代。“流亡”與“避難”這兩個主題操控著公眾的注意力以及國家和政治的行為。大主題迫使我們不得不擺明立場與觀點(diǎn),這就造成全新的政治黨派力量格局以及政治權(quán)力的明顯轉(zhuǎn)移,迄今被認(rèn)為是理所當(dāng)然的社會共識被打破,甚至使之消失,仿佛從未達(dá)成過共識。人們對迄今為止的事情產(chǎn)生懷疑,又或者認(rèn)為:那也只是隨著時間自然發(fā)生的,似乎不需要特殊的反思和努力。

流亡與避難對大多數(shù)的德國人而言是陌生的,是歷史上久遠(yuǎn)的話題,或者認(rèn)為那只是世界偏遠(yuǎn)之地才會發(fā)生的情況。然而實(shí)際上,多年來一直都有難民申請德國庇護(hù)。只不過短期內(nèi)尋求庇護(hù)者的數(shù)量激增導(dǎo)致“流亡與避難”這一主題發(fā)生新的質(zhì)變。法定移民、避難申請流程的合理處理、大批難民的安置和融入、對城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)帶來的影響、對經(jīng)濟(jì)與教育體系的影響,這些問題毫無預(yù)兆地涌現(xiàn)出來,令人不知所措。此外,難民問題還與人們對潛在恐怖襲擊的恐懼聯(lián)系起來。前幾年公眾關(guān)注的中心話題“銀行危機(jī)”、“希臘問題”、“能源政策轉(zhuǎn)變”和“環(huán)保問題”都被湮沒了。而歐盟及其擴(kuò)張計(jì)劃則變得不再理所當(dāng)然。“流亡與避難”導(dǎo)致了歐洲范圍內(nèi)過往無法想象的黨團(tuán)分化,許多人開始質(zhì)疑引領(lǐng)歐洲一體化的理念。“英國脫歐”及其對其他國家的影響,以及經(jīng)典聯(lián)盟“英格蘭-蘇格蘭-愛爾蘭-馬耳他”的解體,都是難民話題引發(fā)的尖銳而令人震驚的后果。這些后果使一種典型的民主原則的合理性以及全民公投這種直接民主方式的界限有了新的意義。

這個大主題導(dǎo)致社會被分裂,公眾大討論使得政府決策者突然都為各自國家的理念和方案辯護(hù),歐洲一體化理念日漸模糊,甚至要消散。這一大主題甚至迫使每個人都去思索他所愿意持有的姿態(tài)、社會的道路應(yīng)通往何方、歐盟各國的政治形勢又將會怎樣。仿佛歐洲聯(lián)合的理念以及與其相聯(lián)的政治與道德準(zhǔn)則和歷史根源全被遺忘,并且在近幾年里逐漸消弭。看上去似乎只剩下赤裸裸的經(jīng)濟(jì)與軍事利益能將歐洲國家聯(lián)系起來。

德國社會也在經(jīng)歷深度的分裂。關(guān)鍵詞“歡迎文化”及其象征姿態(tài)是一部分德國人民的特征,是大部分的,正如我所認(rèn)為與希望的(民調(diào)顯示,大部分人支持“歡迎文化”,即使人數(shù)有所變動)。當(dāng)然也出現(xiàn)了小市民的民粹主義,極端勢力抬頭,并與某些政治黨派相關(guān)聯(lián)。也有人表現(xiàn)出恐懼與憎恨,有人表現(xiàn)了淳樸與善良。無論是一部分人拒絕難民的極端程度,還是另一部分人明確而積極的熱忱相助以及所表現(xiàn)出的社會擔(dān)當(dāng),都超過了所有預(yù)期。德國人看著自己的國家要成為“避難之地”,而且以這樣一個未曾預(yù)見的規(guī)模成為戰(zhàn)爭難民和種族與宗教的受害者的目的地,這對德國人來說,是一種新的、令人迷茫的經(jīng)歷,且似乎仍未找到真正強(qiáng)有力的表達(dá)方式。

媒體每天將各種無法不令人動容的照片植入公共意識,這些照片構(gòu)成整個主題的標(biāo)識。隨之而來的溺亡難民數(shù)量也因?yàn)槊襟w持續(xù)報道的大數(shù)目而變得模糊不清;數(shù)目之大,似乎已超出我們的理解力。悲劇事件由于幾乎模式化的重復(fù)而變得無所謂。只有那伏尸海灘的小男孩畫面始終在眼前,而其他許許多多的事件卻變得抽象而遙遠(yuǎn)。

“流亡與避難”的出現(xiàn)弱化了其他人們喜聞樂見主題的意義。那些照片已經(jīng)讓我們無法再執(zhí)著于閱讀飲食文化專欄或者其他說明我們相對而言還極為富足的文章。“流亡與避難”的畫面與我們?nèi)粘A?xí)慣的生活質(zhì)量格格不入。這是一種新的經(jīng)歷。迄今為止自然而然的事物遭到破壞,卻可能隱藏著新的契機(jī),因?yàn)橐呀?jīng)損壞的不能再重建或恢復(fù)。從破碎之物中,人們也許能夠產(chǎn)生一種全新的自我認(rèn)知。

猶太人流亡上海

1938年11月的“水晶之夜”后,德國對猶太人實(shí)施大屠殺,納粹開始了有計(jì)劃的掠奪:存款、房屋和其他的財產(chǎn)都被洗劫一空。柏林的美國領(lǐng)事館曾經(jīng)在一天之內(nèi)下發(fā)了兩千八百份簽證申請,但西方主要國家都不準(zhǔn)備向猶太人開放,甚至沒有對納粹迫害猶太人進(jìn)行譴責(zé)。表面上,人們說那是三十年代的經(jīng)濟(jì)危機(jī)造成的,實(shí)際上卻是因?yàn)檫@些國家的排猶主義。許多猶太流亡者心儀的目的地是美國,但美國并未準(zhǔn)備提高接受難民的比例,還要求難民簽署“宣誓書”——這是一種經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,難民必須保證在當(dāng)時艱難的經(jīng)濟(jì)條件下不對美國的社會保障體系造成負(fù)擔(dān)。圣路易斯號客輪事件便是最好的說明。美國反對接納難民的聲音也越來越強(qiáng):國會與國務(wù)院在三十年代借助遲疑策略和官僚策略,使得法律規(guī)定的一定數(shù)量的德國移民都無法入境;各工會團(tuán)體強(qiáng)調(diào)高失業(yè)率與經(jīng)濟(jì)危機(jī)。與此同時,美國利用其政治影響力使得其他國家也無法接納多余的難民,如古巴、當(dāng)時還獨(dú)立的阿拉斯加、瑞典(戰(zhàn)后,美國對想要移民美國的上海猶太難民也持類似的態(tài)度)。

與此相反的是,難民可以沒有簽證去中國上海。上海作為避難之地,不是家園,而是“等候大廳”、“上海走廊”、“旅館”或者“流放之地”,盡管當(dāng)時也有過限制難民流入的考量。《上海猶太紀(jì)事報》上的一篇文章這樣寫道:“幸運(yùn)的是,人道主義關(guān)懷的思考占了上風(fēng),上海現(xiàn)在要為成千上萬不幸的人提供庇護(hù)——或者說是幸運(yùn)之人,因?yàn)樗麄兡軌蛟谙L乩沾箝_殺戒之前離開歐洲。”

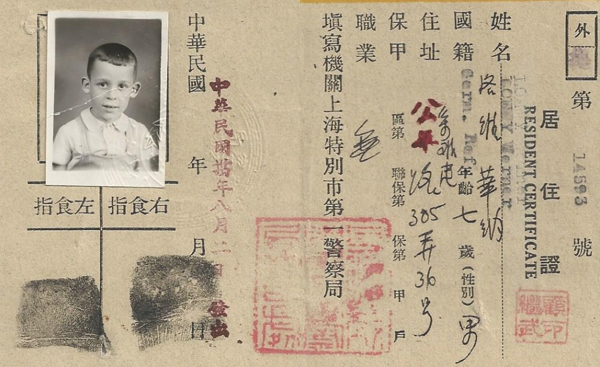

猶太人的具體避難處是“公共租界”和“法租界”,直到1943年2月,猶太難民被日本占領(lǐng)軍強(qiáng)制遷往到虹口的難民隔離區(qū)。當(dāng)時上海已有相當(dāng)多的猶太人,主要是俄羅斯猶太人,在當(dāng)?shù)刈錾猓^著富足的生活。但這只是例外。德國駐滬領(lǐng)事館1940年1月11日發(fā)給外交部的報告,以清晰的納粹語氣寫道:“素來就有猶太人生活在上海。作為向中國后方擴(kuò)展的入口,這座百萬人口的城市有著獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)意義,其租界特殊的政治結(jié)構(gòu)使得這座城市始終是大家進(jìn)入中國的始發(fā)地。這里盛行盎格魯-撒克遜的自由精神、法國人的心胸寬廣,使得猶太人能夠融入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)生活,這也最符合他們的特點(diǎn),同時也賦予他們獲得財富與影響力的機(jī)會。戰(zhàn)爭爆發(fā)之前,上海的猶太人總數(shù)約六七千,其中約一千人生活在虹口區(qū),兩千人生活在公共租界,剩下的居住在法租界。一些來自巴格達(dá)和孟買的猶太人家族已經(jīng)幾代人生活在這里,他們主要靠鴉片生意積累了財富。”

猶太人在上海的歲月受到復(fù)雜政治結(jié)構(gòu)與截然不同的利益形勢的影響。當(dāng)時上海本身處于被侵略的不安全狀態(tài)。1936年,德意志第三帝國與日本共同簽訂《反共產(chǎn)國際協(xié)定》,并結(jié)盟,使得流亡到上海的猶太人也畏懼日本占領(lǐng)軍及其在南京的傀儡政權(quán)。珍珠港事件之后租界被日本占領(lǐng),在此之后,主要是上海屬于中國的部分為猶太人提供入境的機(jī)會。

此外,被德國占領(lǐng)的各地區(qū)都建立起納粹分支機(jī)構(gòu)與蓋世太保組織。1942年萬湖會議決定對猶太民族采取滅絕行動,之后,恐懼蔓延開來,上海的猶太人也擔(dān)心無法逃脫納粹的迫害。蓋世太保駐日本首席代表、聲名狼藉的“華沙屠夫”約瑟夫·梅辛格現(xiàn)身上海,與日本占領(lǐng)當(dāng)局對話,提出屠殺猶太人的“上海最后解決方案”,使得恐懼愈演愈烈。梅辛格試圖讓日本人建立猶太人集中營。他甚至殘暴地建議,用船只把猶太人送到海上,然后將其沉沒,或者運(yùn)送到島上去,讓他們在那里餓死,帝國外交部由于時機(jī)等原因制止了該建議。

德國柏林外交部檔案館中陳列著當(dāng)時北京德國大使館以及駐滬領(lǐng)事館的卷宗。中國人楊先生(YANG Sen Po)與來自萊比錫的猶太人艾瑪·愛思特·薩拉·楊(Emma Esther Sara YANG)結(jié)婚故事體現(xiàn)了中國人對猶太人的態(tài)度。1943年11月27 / 28日,這位猶太女士在格拉市附近被蓋世太保逮捕并送進(jìn)了拉文斯布呂克集中營。她被托特組織強(qiáng)制要求勞動。她的丈夫楊先生寄來一封信,質(zhì)問蓋世太保緣由,引起了帝國外交部與帝國中央安全局就如何處理這位嫁給中國人的猶太女人這一問題進(jìn)行政策辯論。這場政策辯論圍繞相對抽象但絕對德國化的問題,然而卻是受害者生死攸關(guān)的問題,即應(yīng)當(dāng)怎樣處置與中國人通婚的猶太婦女。帝國外交部請求將這類猶太人按照中國國籍來處置。1944年12月13日,外交部的所謂猶太顧問塔登(Thadden)寫道:“面對東亞在種族問題上的敏感,期待采取針對遠(yuǎn)東德國人的相應(yīng)措施,作為我們對這一單個事件進(jìn)行處理的結(jié)果。”檔案中并沒有提及艾瑪·愛思特·薩拉·楊的結(jié)局。

猶太難民與中國的關(guān)系、與中國人民的關(guān)系,以及與日本占領(lǐng)軍的關(guān)系,作為特殊政治利益都在北京德國大使館以及駐滬領(lǐng)事館的報告中得到著重的記錄。因?yàn)槿毡咀鳛檩S心國之一與德意志帝國結(jié)成聯(lián)盟,與中國挑起戰(zhàn)爭,而中國本身內(nèi)政就處于一種蔣介石與毛澤東相對立的分裂狀態(tài)。一篇題為“猶太人在上海”的報道在1940年7月30日寄到了帝國外交部。上海方面并沒有同意貫徹萬湖會議的秘密決議,佐證這一點(diǎn)的還有以下一些例證。

外交部檔案館的一份標(biāo)題為“猶太人在中國”的文件述及了日本占領(lǐng)軍槍殺莫瑞斯·柯恩(Moritz Cohen)的事件。柯恩曾是蔣介石的財政顧問,蔣介石“曾經(jīng)擁有眾多猶太顧問,并且忠實(shí)聽從他們的建議”,“他們使得蔣介石在與日本人無望的斗爭中變得強(qiáng)硬”。1943年2月20日的一篇報道中敘述了日本強(qiáng)迫大約一萬六千名猶太人遷往虹口的決定。當(dāng)時猶太人已經(jīng)成功地滲透到當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)生活中,日本占領(lǐng)軍此舉的目的是逼迫猶太人將他們的店鋪轉(zhuǎn)賣給日本人和中國人,這是日本占領(lǐng)軍針對猶太人采取的第一步政策措施。

另一份呈給外交部的關(guān)于“猶太人在上海”的報道寫道:“他們自我吹噓,世界對他們的良心覺醒了,作為‘無辜的受迫害者’,他們要求得到所有人的同情……他們對中國人表達(dá)諸如此類的話語:‘我愛中國,我很高興能來中國。’或者學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)卣Z言,恭維中國悠久的歷史文化。例如猶太合唱團(tuán)……將中國古典音樂搬上舞臺……他們想方設(shè)法與日本人和睦相處……虹口區(qū)的日本人與猶太人保持著良好的關(guān)系。”

還有一份報道寫道:“為使猶太工程師、化學(xué)家等等通過他們種族親人的協(xié)調(diào)在中國安頓下來,付出了巨大的努力。年底出版的包含六千個名字的移民地址簿將會有助于加強(qiáng)聯(lián)系,創(chuàng)建商業(yè)合作。”

1940年1月11日的一份報告中不無惋惜地總結(jié)道:“過去幾年的迅猛的猶太移民,并未在其他國家公開激發(fā)接納國的反猶情緒,這不符合期望與經(jīng)驗(yàn)……因?yàn)橐泼駚淼莫q太人還未形成影響力,因此他們的威脅性還未被認(rèn)識到。他們作為可憐的受難者還被施以同情,人們還只看到了他們移入所帶來的經(jīng)濟(jì)上的好處。上海的市場獲得了新的顧客,人們確定,猶太人的店里,商品令人滿意,新的裁縫店與美容院開張了,移民者適應(yīng)了遠(yuǎn)東的生活。”

流亡的猶太人與日本當(dāng)局的關(guān)系是脆弱的,受到持續(xù)調(diào)整與擔(dān)憂的影響,也因?yàn)槿毡菊碱I(lǐng)軍1943年發(fā)布通告,要求上海的猶太人遷入“虹口無國籍難民隔離區(qū)”。之后,猶太人和日本占領(lǐng)君當(dāng)局之間保持著一種小心翼翼的關(guān)系。這也成了當(dāng)年德文報刊中許多文章的主基調(diào)。此外還有一些文章報道了反對第三帝國和侵略者日本的猶太難民被關(guān)押的消息。外交部的報道中還出現(xiàn)了反對納粹的“第五縱隊(duì)”。上海有一千名斗爭者,他們對在國外的斗爭只需要少量的補(bǔ)充培訓(xùn)……

艾恩斯特·沃爾曼(Ernst Woermann)是帝國駐日本操縱的南京傀儡政府的大使,是外交部艾恩斯特·封·魏茨澤克的后代,曾任司長和政治處處長;一位高級官員、黨衛(wèi)隊(duì)分隊(duì)長,他在1938年11月大屠殺之后由戈林領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)迫害猶太人的會議上,首先提出外交部的要求。艾恩斯特·沃爾曼在1946年還在上海市政府卷宗中出現(xiàn)過一次,在戰(zhàn)后,德意志帝國與日本帝國的垮臺后,他被送到了上海的拘留所。

1937年間,中國生活著四千五百名德國人,其中約兩千人居住在上海。彼時的上海擁有四百萬人口,其中包括六萬五千名外國人。當(dāng)中日戰(zhàn)爭的戰(zhàn)火在1937年燒到上海,“第二次上海會戰(zhàn)”(即淞滬會戰(zhàn))打響時,許許多多所謂的“德意志帝國人”離開了上海。

這正是短短幾年后兩萬猶太人、共產(chǎn)黨人、社會主義者以及其他政治難民試圖逃離歐洲的德意志政治風(fēng)暴、來上海從頭開始的大背景。而上海,早已卷入戰(zhàn)火多年,也是“泥菩薩過河,自身難保”。當(dāng)時的上海總領(lǐng)事館向德國外交部報告:“新來的約一萬八千名猶太人中,約一萬一千人居住在虹口區(qū),約六千人居住在公共租界,其余則居住在法租界。”猶太人聚居地人口約兩萬五千,與四萬日本人、兩萬俄國人、一萬英國人、四千美國人、三千法國人和兩千德國人毗鄰而居。德國猶太人則作為無國籍者分開統(tǒng)計(jì)。

那時的中國老百姓很窮,虹口區(qū)遭到轟炸和戰(zhàn)爭的摧毀,并受到日本的軍事管轄。流亡上海的猶太人撰寫的自傳式回憶錄中,并沒有、也無法展現(xiàn)出統(tǒng)一的中國百姓的形象。但似乎可以確定的是,猶太人認(rèn)為自己受到了中國人熱情好客的招待,面對上海人多舛的命運(yùn),他們無法將這種友好視為理所當(dāng)然。一個地方能否讓人生存下去,是唯一的標(biāo)準(zhǔn)。猶太難民、劇院經(jīng)理兼作家漢斯·海因茨·興策曼(Hans Heinz Hinzelmann)就這樣寫道:“長久以來,中國人早對毀滅習(xí)以為常。在虹口,人們立即重建港口和住宅區(qū),重建市井生活的安寧和秩序。1939至1940年間發(fā)生了一些不尋常的事情:流落到中國的數(shù)以千計(jì)的歐洲難民中,絕大多數(shù)都住到了虹口的中國普通市民或工人家庭中。很明顯,難民們特別理解中國百姓的處境,而他們的白人同胞則在租界里、在俱樂部中、在奢華的摩天大樓中趾高氣揚(yáng),將來自歐洲的白人難民視為賤民。”(摘自興策曼《哦,中國:古老道路上的國度》)此外,帝國駐上海總領(lǐng)事館指出,許多猶太人致力于“修繕那些在中日軍事行動中輕微損壞的房屋,并一間一間地租賃給其他移民”。

自傳中描繪的形象很多元,從中國家庭熱情好客的幫助到漠不關(guān)心,再到腐朽且肆無忌憚的剝削等明顯的困境。如果沒有猶太人和私人的救助組織,大多數(shù)猶太難民或許無法活下來。為數(shù)不多的一些難民,曾經(jīng)受過工程師、化學(xué)家、醫(yī)生、藥劑師或者護(hù)士的職業(yè)培訓(xùn),掙到了一些錢。其他人只能靠變賣最后一些家當(dāng)或靠做生意謀生,其報酬通常遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國工人的工資。也有其他描述里稱中國工人的處境比難民更加糟糕。

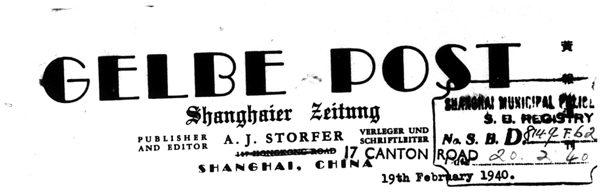

猶太難民曾在虹口區(qū)開設(shè)了小型工廠或企業(yè),有餐館和咖啡廳,有古典音樂會、電影院、給猶太小孩念書的學(xué)校等。虹口區(qū)建立了一種獨(dú)特的市民文化生活。最明顯的莫過于德語報紙了,《黃報》(Gelbe Post)則必然是其中最上檔次的一份。

《黃報》——來自上海的德語雜志

在1939年5月1日到11月1日間,《黃報》最初是以七卷一百六十頁的形式出版的,之后才成為報紙。主編是奧地利猶太人阿道夫·約瑟夫·施托菲爾(Adolf Josef Storfer),生于羅馬尼亞的博托沙尼,卒于墨爾本,是一位心理分析學(xué)出身的出版人兼記者。定名為《黃報:東亞半月雜志》是因?yàn)楹谏U字印在黃色紙張上更清楚可讀,它是流亡上海時期出版的多份德語或德英雙語報紙之一。同類報紙還有《上海猶太紀(jì)事報》(Shanghai Jewish Chronicle)和《德文新報》(Ostasiatische Lloyd),后者乃納粹宣傳報紙,很滑稽的是,它一度由兩位猶太難民受日本人之命編審出版,因?yàn)樗麄兊牡抡Z說得十分之好。此外,《德文新報》幾乎只字未提德語區(qū)猶太人在上海的生存狀態(tài)。

其他報紙還有很多,這些在上海出版的報紙均以德語或德英雙語出版——各類報紙琳瑯滿目,數(shù)量令人驚嘆且難以估量,刊名時常更換,供難民閱讀。

《黃報》是人們在虹口危險的混亂環(huán)境中的一種嘗試,嘗試營造回憶的德奧市民生活常態(tài)的愿景,希望以此回望故鄉(xiāng)、聯(lián)系彼此。

人們在無數(shù)文章中探討了遷居中國西南省份云南的問題。當(dāng)時云南地區(qū)有德國和荷蘭合起來那么大,沒有被日本占領(lǐng),而是受重慶中央政府的管轄,與其他兩個省份同為抗日的中心。因而中國政府一度考慮將海南島提供給中歐移民,作為其定居地和經(jīng)濟(jì)活動范圍。但這一提議后由于日軍占領(lǐng)海南島而不了了之。通過這一過程可以發(fā)現(xiàn),中國政府將外國人遷入視為完全積極的經(jīng)濟(jì)因素。《黃報》強(qiáng)調(diào),云南省或憑借其巨大的礦產(chǎn)資源和日漸增長的國內(nèi)外紐帶的意義,前途不可限量。然而,幻想改善在上海的生活處境而制定的計(jì)劃還是落空了。難民不僅擔(dān)心無法應(yīng)對當(dāng)?shù)刂袊说母偁帲掖蠖鄶?shù)難民并沒有將中國或上海視為久居之地——而是過境、候車廳和上海走廊。

這些德語報紙總是刊登無數(shù)的廣告,這些廣告透露出報紙主要關(guān)心人們的日常生計(jì)。《黃報》的另一個基本內(nèi)容體現(xiàn)在向難民講解中國人的日常生活和中國的歷史文化成就的文章中,尤其提到了被尊為革命家和現(xiàn)代中國創(chuàng)始人的孫中山遺囑。這些文章均對中華文化表達(dá)出極高的尊重——即使身處支離破碎的上海。

《黃報》的意圖在于:“通過告知一切值得知道的東西,使移民移情上海變得輕松些。因此,除了報道租界的當(dāng)?shù)鬲q太人事務(wù)外,也會報道中國人的情況,并以中英文兩種語言進(jìn)行報道。除此之外,非常明顯的是,《黃報》在努力抵制移民日漸增長的絕望情緒和自卑感。”

不僅僅是《黃報》,《上海猶太紀(jì)事報》更類似于日報。十分引人注目的一點(diǎn)是,《上海猶太紀(jì)事報》試著不要把和日本占領(lǐng)者的關(guān)系搞壞。1941年9月14日的《上海猶太紀(jì)事報》刊載了有關(guān)德軍在列寧格勒戰(zhàn)役中大敗、美國援助俄羅斯以及戰(zhàn)爭轉(zhuǎn)折點(diǎn)值得期待的文章,刊登了多蘿西·湯普森(Dorothy Thompson)的文章《四位創(chuàng)造歷史的人物:丘吉爾、希特勒、斯大林、羅斯福》。多蘿西·湯普森是著名女記者,嫁給了諾貝爾獎獲得者辛克萊·劉易斯(Sinclair Lewis),自1924年起生活在柏林,并在那里遇到了希特勒,1934年被希特勒驅(qū)逐出境。此后,她在紐約的《國際先驅(qū)論壇報》開設(shè)專欄,公開地譴責(zé)希特勒,批判其種族理論,并普遍地批判法西斯主義。那篇刊登在《上海猶太紀(jì)事報》上的文章正是基于她與丘吉爾、希特勒和羅斯福的私交,主要涉及這幾位大人物的心理學(xué)對比。她認(rèn)為,丘吉爾是自由的貴族,因?yàn)樗熨x異稟,無拘無束,不囿于階級。斯大林是四位政治家中最富有人情味的,卻自帶一種西方人無法理解的亞洲式專制,羅斯福則是民主、自由和人性的希望的承載者,是“魔法島”上的“魔術(shù)師”。有關(guān)希特勒的值得注意的部分將在下文完整復(fù)述。同樣值得注意的是,人們可以從中看出,即使是這位批判的女記者也無法擺脫希特勒的影響:

希特勒身上最值得注意的是,他對別人產(chǎn)生的影響。這樣一種影響的來源實(shí)在是難以探究。

這種影響是催眠式的,或許更好地說:是魔鬼式的。他具有拿走人們的,尤其是人民大眾的思考的力量。比如說,絕大多數(shù)德國婦女都認(rèn)為他很俊美。

我曾經(jīng)在他那兒待過半小時,在這半小時里,我十分仔細(xì)地觀察他,意圖將他永遠(yuǎn)地記住。

他身高五英尺十英寸,但看起來更矮一些。

他臉色蒼白,皮膚很薄。額頭較窄但靠后。頭發(fā)柔軟,發(fā)色呈深棕色。嘴幾乎看不到嘴唇,牙齒稍稍內(nèi)傾。他最引人注目的是他的眼睛。令人難忘。不是像他的崇拜者所描述的天藍(lán)色,而是藍(lán)灰色。我在希特勒那兒度過的整整半個小時中,就坐在他對面一張狹窄的桌子旁,卻一次也沒法和他的雙目對視。它們聚焦在遠(yuǎn)處的一點(diǎn)上。嘗試與一個不看著你的人攀談,是極其混亂的。而且這雙眼睛還有個明顯的特點(diǎn):盡管它們不看著你,卻逼得你不得不看著它們。

一旦他被激怒,他就像著了魔似的開始說話。他說起來并不像是對著訪客在說話,而像對著一個自負(fù)的聽眾——或者對著自己言語。他被自己感動了。他的整張臉產(chǎn)生了變化:臉上漲滿了顏色。他在正常狀態(tài)下那種標(biāo)志性的羞澀和近乎諂媚的態(tài)度,產(chǎn)生了變化。他不是因?yàn)橐靶亩В凰皇侵四Ф选?/span>

……

失望、奇異、極其不幸的形象,他自己似乎就是人民大眾的一個失望且奇異的灰暗精神在現(xiàn)實(shí)中的代表。他營造出超重的、不祥的、累心的、魔鬼的氛圍。人們對他感到敬畏,對民眾感到敬畏,而他用激情統(tǒng)治著民眾。

……

我不認(rèn)為希特勒想要創(chuàng)造和平。原因與邏輯無關(guān),就像那些由他挑起的戰(zhàn)爭也不太有邏輯可循一樣。他就是個瘋子,他的一切權(quán)力來自于他的能力——攪動昏暗的深淵,釋放仇恨與失望。

希特勒身上,理智無從談起。我肯定,他覺得自己一旦變得理智,就會失去自己的“天才”。

……

但希特勒并不介意有人恨自己,而是喜歡別人敬畏自己。那些他所面對的情緒波動,似乎只是增強(qiáng)了他催眠式的權(quán)力。毫無疑問,他總體上是由敵人塑造的,敵人將他變成了瘋子,讓他更加強(qiáng)大。

1945年末,難民移民意向的列表出爐。其中五千人想移民至美國,但杜魯門堅(jiān)持原有的移民準(zhǔn)入門檻,簽證的簽發(fā)工作拖拉,導(dǎo)致爆發(fā)運(yùn)動,進(jìn)而導(dǎo)致更大規(guī)模的簽證拖延。由共和黨人領(lǐng)導(dǎo)的國會受反共分子和反猶分子影響,進(jìn)一步阻攔了猶太人的移入。1947年起,猶太人漸漸開始從虹口區(qū)被送到美國、巴勒斯坦和德國(猶太難民和反日難民獲得了國民黨政府的特別居留權(quán),甚至獲得了工作許可和攜帶財產(chǎn)的權(quán)利)。“遣返”正是對此的描述。“返回”這個詞并不恰當(dāng),因?yàn)榍卜挡豢偸亲栽傅模康牡厥切碌模蛘呤且粋€滿目瘡痍的德國。他們當(dāng)初離開的德國已經(jīng)不復(fù)存在,它里里外外都千瘡百孔。

人們對流亡的極度恐懼以及尋求避難的迫在眉睫,以一種可怕且無法評述的方式在《上海猶太紀(jì)事報》的一篇文章《特雷布林卡》(Treblinka,位于波蘭的滅絕營)中得到證實(shí),這篇文章刊登于1945年6月29日,即第三帝國滅亡后的幾周:

我們是在9月初抵達(dá)特雷布林卡的,即起義日后的第十三個月。這座死亡工廠工作了十三個月,德國人忙活了十三個月來清理工作留下的痕跡。

死寂。路旁的杉樹頂端也絲毫沒有動彈。幾百萬雙眼睛看著這杉樹,看著這條路,目光來自于緩緩駛向月臺的專列。死寂中,颯颯作響的是黑色道路上的人的骨灰,謹(jǐn)慎的德國人在路兩邊圍滿了白色鈣化的石頭。營地上中的花兒在風(fēng)中搖擺。人們覺得自己聽到了來自土地深處的喪鐘。腳下,特雷布林卡的土地有些塌陷,這一小塊土地,幾乎是一片沙漠,其中埋葬的生命要多于地球上所有的海洋。

土地將碎成小塊的骨頭、牙齒、物品和紙張扔出地面,它不愿為自己保守秘密。這些東西位于土地的新傷口上,位于永遠(yuǎn)無法愈合的傷口上。看,那兒有撕了一半的襯衫、褲子、鞋子,發(fā)了霉的雪茄、懷表的零件、生銹的刀具、毛巾等等。那兒有盤子、杯子、孩子的玩具等許多其他東西。那兒似乎有一只看不見的手,故意將東西從地里面抽出來,有撕掉一半的外國護(hù)照,保加利亞語的記事本、在華沙和維也納拍攝的兒童照,寫著笨拙的兒童字體的便箋,一本小詩集,寫在發(fā)黃制片上的禱告,一張來自德國的定量供應(yīng)的紙片……在這一切之上,始終籠罩著濃重的火燒過的煙霧,久久不愿散去。地面上到處爬滿了成千上萬的蒼蠅。我們繼續(xù)在特雷布林卡肥沃的土地上前行。我們突然停住腳步。金色鬈發(fā),稀疏的淺色女童頭發(fā),躺在地面上,已經(jīng)被攪爛了。還有其他頭發(fā),深深淺淺的顏色。這或許極有可能是一大包人的頭發(fā),應(yīng)該是寄到德國來的。然而這一切卻是真的。最后一絲大膽的希望破碎了,真希望這只是一場夢。似乎看到了這一切,人心由于傷心和疼痛都留下來了……

德國的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)

我想在德國對兩次世界大戰(zhàn)的歷史責(zé)任、猶太人大屠殺和對因種族和宗教原因遭迫害的戰(zhàn)爭難民之命運(yùn)的責(zé)任之間建立關(guān)聯(lián)。上世紀(jì)三四十年代的猶太人逃亡到上海是荒謬的,但上海幾乎是唯一的避難地,那兒誕生的報紙應(yīng)當(dāng)作為背景,讓這樣一種無法撤銷的道德、政治和國家責(zé)任具有當(dāng)下現(xiàn)實(shí)意義。德國的當(dāng)代政治討論表明,在尊重事實(shí)和實(shí)踐意義的界線上接納難民是必要的。首先應(yīng)當(dāng)承認(rèn)的是政治責(zé)任和由此產(chǎn)生的道德義務(wù),接下來才能探討道路和條件,確定接納能力的邊界。除此之外,已提到的痛苦的特雷布林卡語句是我們的表述,無法撤銷。但公眾討論的特點(diǎn)則是一種無法容忍的歷史遺忘,觸及到我們個人人性和普遍政治的自我理解的基礎(chǔ)。

幾位中國知識分子曾在私人談話中明確表示,他們認(rèn)為聯(lián)邦總理默克爾和無數(shù)其他德國人對待難民問題的態(tài)度,意味著為一個新德國蓋上印章:兩次世界大戰(zhàn)和猶太人大屠殺后,它涉及一種對聯(lián)邦德國具有重要意義新的政治品質(zhì)。它是除二戰(zhàn)后幾十年來德國的多項(xiàng)政治功績、經(jīng)濟(jì)成功和科技成果外,這個國家值得驕傲的又一原因。那些至少戰(zhàn)后一代覺得不容易的東西,卻很可能成為新的自我認(rèn)識的完整組成部分。自豪和屈辱是并存的。

這些年來,“流亡和避難”這一大議題也是大的象征性姿態(tài)的時代,正因?yàn)檫@個議題大到可以改變德國的自我認(rèn)識并為其打上新的烙印;且其程度不會影響兩德統(tǒng)一。默克爾總理用兩句核心的、政治的且與她個人緊密相連的話——“我必須坦白地講,如果我們從現(xiàn)在開始還需要為在危難中展現(xiàn)友善的臉而道歉,那么這就不是我的國家”和“我們能做到”來表明立場,決定了難民政策中的聯(lián)邦德國的道路和她自己的道路。這個國家現(xiàn)在的任務(wù)是,完成擺在面前的行政管理任務(wù):將具有避難資格的難民與那些須重新遣返回國的難民區(qū)分開來。同時,國家須展現(xiàn),自己能夠應(yīng)對由無法控制的難民入境而引起的恐怖主義危險。

人們看到:一切都沒有塵埃落定。政治局勢陷入動蕩,沒有人可以真正估量,哪些新的權(quán)力關(guān)系會產(chǎn)生,又將去向何處。局勢動蕩本質(zhì)上來說是一件好事,因?yàn)槲覀兊默F(xiàn)實(shí)也在發(fā)生變化,如果人們愿意妥善應(yīng)對國家政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)環(huán)境的變化,那么它有利于人們重新掌握本國境況。社會如果沒有能力對變化的現(xiàn)實(shí)做出合理的反應(yīng),那么可以說社會已經(jīng)開始頹敗。

但是,這同樣是一個嘗試粗暴地抓緊當(dāng)下的時代,受到不理智的、受利益驅(qū)使的民粹主義的支持,這一民粹主義甚至能夠?qū)⒊墒臁⒛7兜拿裰鳡恳疗缤尽Wゾo當(dāng)下與徹底顛覆現(xiàn)有的東西一樣粗暴。人民流露出恐懼(是被煽動的),害怕因?yàn)殡y民而失去所習(xí)慣的東西。對納粹贊賞的源頭來自高失業(yè)率,而復(fù)仇主義的思想則與一戰(zhàn)的凡爾賽條約有關(guān)。這一切現(xiàn)在都不存在了。但似乎有一種非理性的擔(dān)憂蔓延開來,外來的東西可能會攪亂習(xí)慣的生活,新的東西可能會替代熟悉的舊事物。沒錯,人們或許會失去可靠的財富,失去身份認(rèn)同。面對這些變化,須有明確的、接納想留在德國的難民的法律條件,須有明確的、具有強(qiáng)迫手段的要求,比如遵守法規(guī)、學(xué)習(xí)德語、讓自己能勝任工作崗位。人們尚能期待,社會、政治和國家有能力走上道德義務(wù)和政治實(shí)用主義之間的正確道路,顯示自己有能力應(yīng)對新的任務(wù),即成為避難之地。

(本文載2016年9月18日《東方早報·上海書評》,原標(biāo)題為《流亡與避難——二戰(zhàn)中的猶太人與當(dāng)今的難民潮》。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司