- +1

《追兇者也》:曹保平的敷衍之作

期待越大,失望越大,放在眼下這個中秋檔,《追兇者也》正中這句話下懷。和《大話西游3》這種看預告片就讓人沒了興趣的圈錢之作,或者《七月與安生》這種小資文藝女青年適用款,以及戰爭觀老舊拍得縮手縮腳連敵人是誰都沒法好好說明白的《我的戰爭》相比,《追兇者也》原是我在這個中秋檔的首選。

上映之前的幾場點映場,電影呈現出一副口碑爆棚的態勢。各路提前看片的小伙伴交口稱贊,一副國產電影良心的樣子。

去年《烈日灼心》在上海國際電影節上橫掃三個影帝,三個月后電影上映,領略下來果然名不虛傳,三位男演員飆戲爽到炸裂,其中深重的人文關懷和圓熟的類型化敘事都讓整部影片觀影感受絕佳。

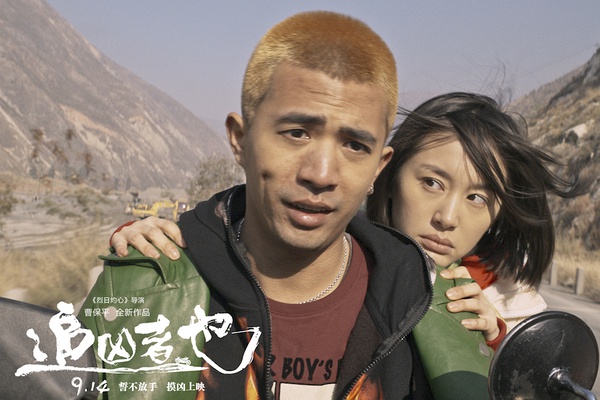

而今年導演曹保平延續了“影帝收割機”技能,又助劉燁拿下一枚影帝。劉燁雖然這些年頂著火華哥的光環在逗比的路上越走越遠,但我始終覺得他真的是個會演戲的“安靜的美男紙”,一出道藍宇抱著胡軍哭的那場戲至今想起來還是虐得不要不要的。

事實上,看過電影,倒是為張譯有些不平。明明張譯的角色更出彩啊,而且從兩人戲份所占比重上來說,也不相伯仲吶。

張譯兩次殺人的段落,都有猝不及防的凌厲,血腥直接的力量處理在整部影片中是尤為出色的亮點。上一秒他還被捏著鼻子數落指責,下一秒匕首刺啦就劃拉了老板動脈,觀眾情緒被一個動作帶動著大起大落的唏噓,而演員在嘩眾取寵的喜感和令人不寒而栗的冷酷間情緒轉換自如毫無違和感,真的是很圈粉。

要么上影節看重影帝人氣,要么只能說,在主角認定上,我們一直以來那條不成文的潛規則——壞人不能當主角仍在發揮效用。

看完電影,表演大概是影片中唯一讓人認可的部分了,如果不是這些個夠會演的演員,想來撐不起這樣的一場鬧劇。

是的,這是一出鬧劇。宣傳得好聽一些,我們叫它黑色幽默。不過很抱歉,比起寧浩或者馮小剛,我真的不太認同曹導的喜劇功力。《追兇者也》一路推進的過程中當然有笑料,但更多的笑料來自于硬拗,是演員夸張的姿態和拐著山路十八彎的方言營造出來的,而并非來自生活智慧的更高形態,即那個我們稱之為幽默的東西。

更重要的是,這其中的笑料與人物及其生活都是脫節的,沒有特定的背景和相對應的包袱展現方式,而低級如手機鈴聲硬植入《老司機帶帶我》這種硬堆的笑料,事實上也并不密集,時有時無的來那么一下子,相比類型結構都非常相似的《瘋狂的石頭》,實在是差了一截。

《追兇者也》在《烈日灼心》之后,僅僅隔了一年的時間,比起曹保平過去的作品,每部都隔上個三年左右,這部的創作節奏顯然加快。作品質量同樣印證了“慢工出細活”的道理。當然曹保平是個“活兒好”的導演,用了“活兒好”的班底和演員,但比起前作,別說《烈日灼心》,即便是相比《李米的猜想》以及《光榮的憤怒》,《追兇者也》都顯得非常敷衍。

說結構,三段式的故事,有人說是環形,推敲之下,真的能說它是個環嗎?科恩兄弟或者昆汀的環形故事,那種環環相扣,不同線索匯聚到最后才說圓整個事件,每個人物在事件里發揮推動性作用的敘事方式,《追兇者也》的呈現上頂多是個麻花,東一股,西一股,上一節高空墜物的懸念,下一節開場不久就解開,摩托車的來由,也很早平鋪直敘地抖出來。充其量,也就是三個人物分頭敘述部分后,在影片的后半段完全合流成順理成章的敘事,多角度的敘事并不工整,更算不上機巧,充其量叫做花哨。而這種花哨還給劇情挖了幾筆漏洞。

說懸疑,真兇出現的時間未免太早。按照片名,這應該是一個關于追兇的故事,然而追兇的過程還挺順暢,頭一段有些陰差陽錯,但張譯出場,整個事件就全然赤條條真相大白。既然真兇人選不是疑點,那么作案手法或者犯案動機也可以成為疑點,然而依然沒有,觀眾就這么傻愣愣看著這個傻愣愣的殺手把人給殺了。到后半段抖出個包袱是殺錯了人,順帶牽扯出關于祖墳和全村人致富的矛盾。拔高得突兀。而這個明顯有著最現實意義的點不做深挖,一筆帶過,整個情節推動的設置上就顯得頭重腳輕且奇怪。

再說荒誕,縱觀好的文藝作品,荒誕的力量,總是建立在現實根基之上的。《追兇者也》中隔靴搔癢地觸碰到幾個現實的痛點,包括無能失職的警察、坑爹的房地產商、黑心的礦主、買兇殺人的黑色地帶、農村傳統與經濟利益之間的矛盾等等,甚至從根兒上說,電影的原型故事就是根據真實案件改編而來。

早年貴州代家五兄弟耗時一年多時間跨省追兇的案子,也曾被另一位導演蔡尚君改編成電影《人山人海》,并且入圍威尼斯電影節金獅獎的提名。片中陳建斌飾演的農民在追兇過程中一路經歷串聯起中國農民的現實困境和種種社會問題,影片的氣質和節奏手法一樣厚重。

而《追兇者也》是一路吵吵鬧鬧,有人喊著追查打底的正能量口號,有人嚷嚷著報復社會的負能量宣言,卻終究都流于表面,沒能勾連起更深層次土壤里的東西。這一點,同樣農村題材,用多線環形敘事,懸疑加黑色幽默的《心迷宮》雖然在表演上稚嫩粗糙,卻在人性和社會性上都做出了更好的表現和探究。

據說影片的編劇張天輝這個劇本磨了7年改了二十多稿,自費采訪勘景,費了不少功夫。之后劇本得了北京電影學院的金獎,作為評委的曹保平給他拉來了投資,結果投資方不放心年輕導演,要曹保平出手。年輕的張天輝一開始簽了導演、攝影指導和編劇三份合同,拍攝過程中“親生的孩子”被“捏成”別人的樣子,兩人沖突不斷,最后張天輝和他的攝影團隊被整個換掉,電影上映的時候,他只獲得了編劇的署名。這也讓他之后反思,年輕人剛入行,擔子太大,挑不動。

對曹保平來說,撿了個現成的劇本,又身負投資方壓力,短時間對應著當下電影行業的需求,整個不太費勁的應景之作,也當作是勞心勞力的《烈日灼心》之后的一場休息。

當然我始終欣賞這位導演的功力,是眼下中國導演中講故事能力和自我表達能夠平衡并重得相當優秀的一位。早年他也曾直言,許多導演愛拍文藝片,是因為其實他們并不具備好好講好一個好看故事的能力,這個說法雖然得罪人,想來也還真不是沒有道理。

不過有沒有能力講好一個故事是一回事,有沒有誠意是另一回事。《追兇者也》放在整個國產電影大背景下,是個還過得去的電影,但是和導演前作相比看來,卻并不是那么有誠意的一個片子。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司