- +1

余波回望馬林羊

【編者按】本文根據(jù)錄音整理,系作者在湖南師范大學(xué)文學(xué)院上海校友會成立大會上的即興致辭。

演講人郭世佑

師大母校的師長、上海灘的校友、各位嘉賓:上午好!

剛才文學(xué)院的資深校友李運波教授以吟詩結(jié)尾,激發(fā)了我的感覺,草出一副對聯(lián)回應(yīng)他,還有個詞沒有輸完,先恭賀師大文學(xué)院上海校友會禮成(掌聲)。

拙聯(lián)是:

脆也陶梁 風(fēng)骨直通黃禹蔡

親兮文史 余波回望馬林羊

我再簡單地解釋一下。“脆”:脆弱;“陶梁”:寓意雙關(guān)。“黃禹蔡”,指岳麓山上埋留俠骨的三位辛亥英烈或民國開國元勛。“黃”指與孫中山先生并稱“孫黃”的辛亥元勛黃克強先生,“禹”指在辛亥前4年就遭殺戮的同盟會湖南分會會長禹之謨,蔡是云南重九起義和護國運動的旗手蔡松坡先生。

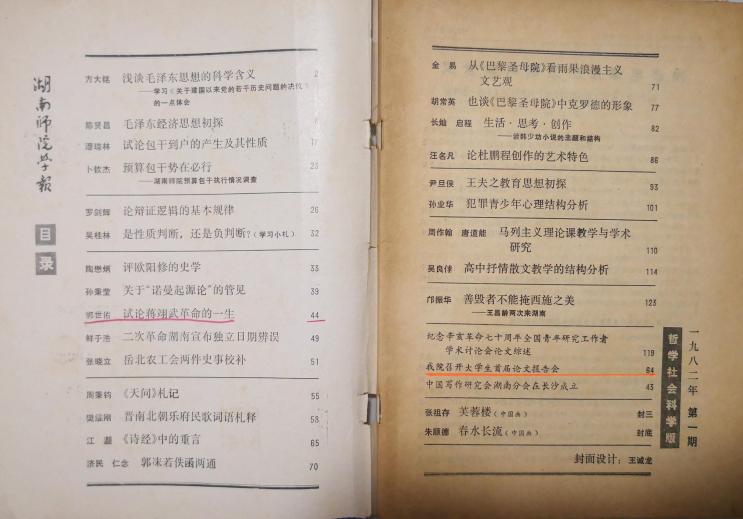

“親”:親近;“親兮文史”,古訓(xùn)“文史不分家”之謂也。“余波”,出自近世湘籍學(xué)人王闓運筆下的“湘水余波”。我們都是“湘水余波”,到了華亭、松江,在上海灘停下來。“馬林羊”是對應(yīng)于上聯(lián)的三位名師:“馬”是馬積高先生,“林”是林增平先生,“羊”是羊春秋先生,這三位是文革挨整最厲害的湖南師院“三家村”。羊春秋先生在78年我們?nèi)胄D悄瓯幌嫣洞髮W(xué)挖走,籌建中文系,那是湖南師院對湘潭大學(xué)的杰出貢獻。林增平先生是我本科時代的恩師,從系主任到副院長、院長,1984年湖南師院改名師大時改稱校長。馬積高先生是在座很多校友的恩師,他從79級開始,從運波入校開始,就是中文系的系主任(李運波答:“對!”),他對辭賦和古典文學(xué)的系統(tǒng)性研究,都具有開創(chuàng)性的貢獻,還有他的岳父駱鴻凱先生,中文系的老教授,可惜死得太早,比楊樹達先生還早走一年(李運波:……)運波這么一說,會讓我驕傲起來(笑聲)。我在本科畢業(yè)前,在《湖南師院學(xué)報》文科版發(fā)表第一篇論文,在那一期里,有幸緊跟歷史系兩位名師陶懋炳教授和孫秉瑩教授(系主任)之后,下面是中文系,由中文系的名師周秉鈞教授打頭陣,當(dāng)時就記住了他的大名。

剛才文學(xué)院幾位校友都說了很多感恩母校的話,我的時間只有十分鐘,可能已經(jīng)說得差不多了(臺下:“一分鐘”)。“還有一分鐘是吧?”(臺下:“還有九分鐘”)還有九分鐘(笑聲)?不會吧(笑聲)?不要誤導(dǎo)我,請主持人掌握時間。

我對母校也有一份感情,之所以不愿意發(fā)言,就是怕剎不住,時間不夠,昨晚就建議讓年輕校友多講好了。“親兮文史”,我就說說我對中文系的感恩之情吧。

從閱讀中文系前輩的論著所儲藏的這份情感,今天只能省略,時間太不夠了,只講我對同輩的感恩之情,隨便都能講出四點以上,但我只能限制在四點之內(nèi)。

第一點,盡管我們都是教書的,還作演講,也常聽高人演講,但在我的印象里,至今為止,最精彩的演講來自中文系。剛才運波說,他是79年9月13號到二里半報到的。那么,過了一年之后,在80年的9月20號,運波應(yīng)該記得,在露天電影場,中文系77級有兩個學(xué)生陶森和梁恒在放映之前作演講。請問:河西區(qū)現(xiàn)在改成什么區(qū)了(一眾:岳麓區(qū);二眾:“溁灣區(qū)”)?陶森和梁恒一邊念著憲法條文,一邊為區(qū)人大代表的選舉發(fā)表競選演講,這就更能激活我個人對中國近代史的思考。我們上學(xué)期剛剛結(jié)束近代史課程,由林增平先生主講。陶梁兩位各幾分鐘的發(fā)言,讓我受益終身。我覺得:岳麓山下的學(xué)生就應(yīng)該這樣站起來表達,至少要站起來思考。

我的對聯(lián)里的“陶梁”,另一層涵義就是指這兩位。昨天晚上我還在給中文系另一位名師宋祚胤先生的長沙弟子留言,請他找到陶森的下落,下次想見見他。我沒有其他目的,就是看看他而已,看他還在不在人間(眾一:好像已不在了),不太放心。不管怎樣,湖南師范大學(xué)的校史要想成為信史,將來總會留下陶森、梁恒的聲音。湖南師院那一年的潮流至少推動了北大的潮流,雖然北大自己忘了我們是第一波,“湘水余波”并非只能“大江東去”,一不小心就波到那一方去了(笑聲)。歷史不以成敗論英雄。

第二點要感恩的,與我個人的特殊經(jīng)歷有點關(guān)系。運波可能要比我小好幾歲,你能擠到79級也不容易。我是老油條,中學(xué)畢業(yè)時看著別人被推薦上大學(xué),沒有我的分,就去做鄉(xiāng)鎮(zhèn)電影放映員,此前還當(dāng)過一年多農(nóng)民。后來,雖然有了高考的機會,但兩次陰差陽錯都出在我身上,只被一個叫學(xué)院,不叫大學(xué)的湖南師范學(xué)院錄取,而好幾個曾經(jīng)排名在我后面的中學(xué)同學(xué)都上了隔壁和外省的重點大學(xué),我就找不到上大學(xué)的感覺。但是,中文系還有韓少功、駱曉戈這樣的學(xué)生,至少可以給我這樣的高分學(xué)生一點面子和寬慰,慢慢增加一點自信。今天母校來了梁勇秘書長和文學(xué)院肖副院長,無論母校給韓少功等人怎么高的待遇,我都不會嫉妒,因為他們當(dāng)年入校時的知名度還超過了很多老師。請大家注意,韓少功的筆耕還像馬拉松,至今沒有停步。他不僅會寫小說,短篇隨筆、散文都富有思想性和學(xué)術(shù)性。他在很多大學(xué)作過演講,還很有國際視野和理論深度。從國立師范學(xué)院演化而來的母校能夠擠到211的前面,固然首先要感謝我們的老師在支撐,也要感謝韓少功這樣的校友。

第三點感恩,與上海的校友有關(guān)。我是2012年離開北京,插隊落戶到上海時,貴院有個叫凌龍芝的90級校友(笑聲),請我的侄女出面,要我為上海校友們開講座,順便給我熱身。他辦講座跟別人不一樣,自己先掏錢,找出版社買我的文集。除了給現(xiàn)場聽眾人手一冊,還給我兩本。剛好我家里也沒書了,幫了我很大的忙(笑聲)。龍芝這么一買,出版社也沒書了。他不是只為中文系辦講座,是面向上海的全校校友,只要是從二里半下過車的,他都歡迎到他的workshop來,還有免費午餐。我還發(fā)現(xiàn),龍芝是一個說得很少、做得很多的人,跟很多湖南人不一樣(笑聲),他更像浙江人(笑聲)。我在浙江待過十年,熟悉浙江。剛才運波談到他最重視本科學(xué)歷,也激起我的回憶,但不敢展開。這里只說一句:當(dāng)年我就是帶著湖南師院的本科學(xué)歷,被杭州引進,作為博士點的“梯隊人才”,協(xié)助前輩拿近代史博士點的,我們還把復(fù)旦等好幾個部屬院校打敗。這當(dāng)然要感謝前輩師長領(lǐng)頭,而我爬梯的這點底氣就是岳麓山所賜。龍芝的低調(diào)還很有級別,一般人學(xué)不來。請看人手一份、印得漂漂亮亮的成立大會議程,我就找不到主要籌備者兼副會長凌龍芝的大名,他只做幕后英雄。

還有一份類似的感恩。我插隊來魔都后,遇到一位特殊的聽眾。他不僅在上海喜歡跟蹤我的講座,還趕到外地,比如長沙,專程去聽我的講座,我知道他在長沙并沒有什么事。他還要打聽我回北京的講座日程,我就不敢直言了。他還有一個本事,我在哪個講座說過一句什么話,哪本書里寫過一句什么話,他都背得,這樣的聽眾和讀者是很容易征服人的。他還真情動員我加入他的自駕游,旅行西藏,讓我享受國賓待遇。我們還在海拔6000米的雪拉山拋錨,患難與共。他就是文學(xué)院97級畢業(yè)生周志(笑聲)。為了別人的安全,他有一種犧牲自我的精神,讓我看到了(掌聲)。我們倆不僅互相惦記,還關(guān)心整體,調(diào)動地方,一不小心就把外省人甩開好幾條街。

周志和龍芝還有一個共同的特點,如果我要請客,他們就搶著買單。龍芝的定理是“不能讓教授買單”。他們年輕力壯,個子也比我高,我搶不過他們。有一次,我在上海寓所請斯坦福來的教授用餐。龍芝不好搶單了吧,但他把所有的菜都買好,還把衡陽老家的廚師高手帶來,做地道的湘菜,燒假羊肉,弄出真味道(笑聲)。周志呢,有一年我重返斯坦福,他請出在圣荷西妹妹家做客的媽媽,把菜燒好,和妹妹、妹夫一道,開車送到我的寓所,讓我和斯坦福的教授、秘書在異國他鄉(xiāng)品嘗湘味佳肴,再加一份家庭的體溫。文學(xué)院的校友就是這樣“文史不分家”,還不分地域和國界,推出規(guī)模效應(yīng),我想忘記都難,尤其是雪拉山的生死之交(掌聲),除非我的腦子出問題了。

說到這里,不能再說了。對文學(xué)院的上海校友會來說,我看連祝福都是多余的了。站在面朝大海的上海灘,“余波回望馬林羊”,感慨良多。文學(xué)院的校友會還有凌龍芝、周志這樣的中年男人支撐著,我看既不需要祝福,也不需要韓海蘇潮,更不需要別人告訴我們“詩和遠方”,只要讓龍芝、周志在這邊長期倡導(dǎo)和踐行的多讀、多聽、多看、多思的生活方式成為校友會的生存常態(tài),以少說多做、細水長流的岳麓文脈為紐帶,扎根黃浦江,激蕩太平洋,回應(yīng)云麓宮,我看還能協(xié)助母校,修復(fù)“國立師范學(xué)院”的風(fēng)范,把一個地方院校的校友會辦得比同濟、復(fù)旦等重點院校的校友會更有力度和溫度,那就夠了。在我看來,岳麓山并不像校歌唱的那么“巍巍”,但是,山不在高。無論“湘水余波”波到何方,既然文學(xué)院的校友不忘師訓(xùn),在不斷進取中展示謙卑的知性與辛勞,還能和盤托出沒有什么污染的奉獻,抱團取暖,那又何嘗不是法蘭西修女以馬內(nèi)利在九十六歲時寫的那本《活著,為了什么》所展示的愛。這位偉大的修女已經(jīng)說得很清楚:“物質(zhì)的消費無法解除生命的焦慮,精神的思維也無法克服存在的孤寂。終極的答案不在科學(xué)進展與理性之中;唯有愛的行動,在關(guān)切、付出和分享當(dāng)中,生命才得以完整,人類靈性的光芒才得以晶瑩綻放。”

謝謝各位!(掌聲)

2021年10月16日午時于上海靜安區(qū)金水灣大酒店

【根據(jù)錄音整理。演講人郭世佑,湖南師范學(xué)院歷史系78級1班,同濟大學(xué)特聘教授,斯坦福大學(xué)訪問教授。原浙江大學(xué)中國近代史專業(yè)博士點負責(zé)人;原中國政法大學(xué)歷史學(xué)科籌備負責(zé)人兼校學(xué)位委員會副主席。】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司