- +1

從珂勒惠支、林風(fēng)眠開始,看百年藝術(shù)的“眾妙之間”

如何看待近百年來中西交匯與影響,包括現(xiàn)代主義的誕生與發(fā)展、文明的“沖突-交融”,并通過藝術(shù)作品進行陳列展現(xiàn)?

2021年11月6日,一場“眾妙之間——2021中歐藝術(shù)邀請展”在上海久事美術(shù)館拉開帷幕。展覽通過“時間軸”的梳理,展現(xiàn)了百年藝術(shù)史的發(fā)展。從珂勒惠支、林風(fēng)眠再到萬曼,這些藝術(shù)家作品展現(xiàn)的是中國現(xiàn)代藝術(shù)的重要源頭;而隋建國、龐茂琨等人的作品,則是講述了中國藝術(shù)家們在當(dāng)代的不斷探索。

澎湃新聞了解到,展覽“眾妙之間——2021中歐藝術(shù)邀請展”分為“何以成為豐碑”“表情與表現(xiàn)”“奇妙,比現(xiàn)實更現(xiàn)實”“在廢墟和碎片上創(chuàng)作”“抽象的理性范疇”“天各一方”“擠壓出自’空’ 描述的’無’之形狀”“星辰大海,萬物生靈”8大版塊,共展出包括林風(fēng)眠、珂勒惠支(德國)、萬曼(保加利亞)、方力鈞、丁乙、龐茂琨等38位藝術(shù)家的共72組作品。

展廳現(xiàn)場

展廳現(xiàn)場

此次展覽試圖通過“時間軸”的梳理,展現(xiàn)百年藝術(shù)史的發(fā)展。展覽學(xué)術(shù)總監(jiān)、策劃陳海藍告訴澎湃新聞,“展覽標(biāo)題‘眾妙’所指向的是能夠包容更為廣泛的以及尚不確定的藝術(shù)樣式;它作為中外文化交流的一個項目組成, 理所當(dāng)然包含了東西方文化和藝術(shù)發(fā)展的特色,所謂文明沖突與文化交融,最終還是會體現(xiàn)出在今日社會發(fā)展過程中的有效性。”

展覽入口處的“時間軸”

中西藝術(shù)的交融

走入展廳,便可以看到魯迅喜愛的德國女藝術(shù)家凱綏·珂勒惠支與中國藝術(shù)家林風(fēng)眠的作品。

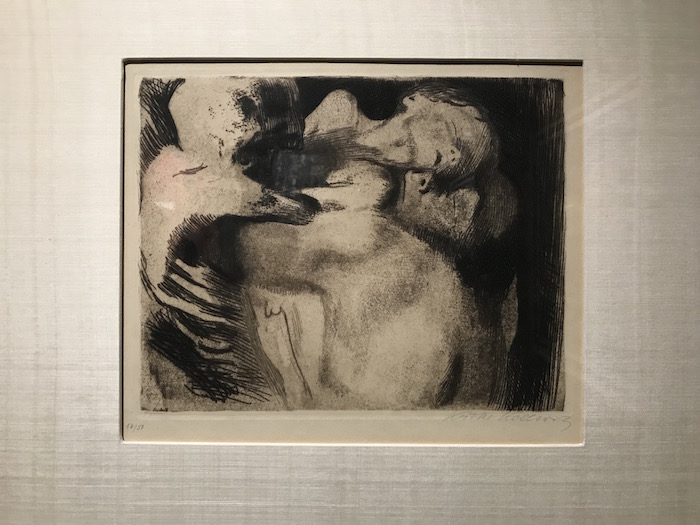

展覽現(xiàn)場,珂勒惠支《死亡奪婦人的孩子》

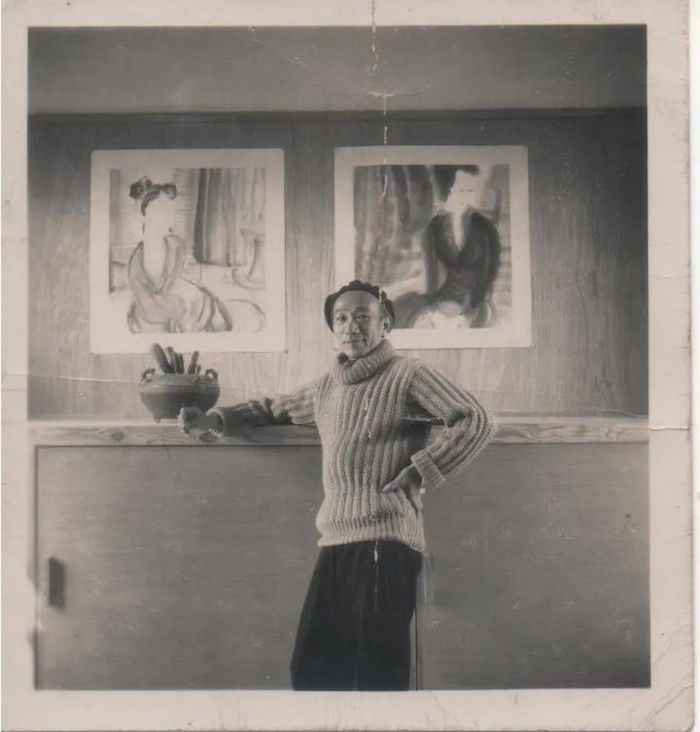

1931年9月,為紀(jì)念柔石等革命戰(zhàn)士被密謀殺害,魯迅選擇將珂勒惠支的版畫作品刊登在當(dāng)月的《北斗》期刊上,她的作品曾給予中國人民巨大的鼓舞。 作為一個20世紀(jì)初游離于先鋒藝術(shù)之外的藝術(shù)家,珂勒惠支一直嘗試在自然主義,寫實主義與表現(xiàn)之間找到平衡點。她關(guān)注勞動者的社會良知,悲憫那些被壓迫者的偉大情懷。強有力且堅實的畫風(fēng)漸漸成為了她獨樹一幟的藝術(shù)語言,所以她的作品往往充滿了令人敬畏的龐大力量。作品《死亡奪婦人的孩子》中,悲鳴在黑白間流淌,展現(xiàn)的正是一種無奈與痛苦。而林風(fēng)眠的《仕女圖》與《風(fēng)景》則是其藝術(shù)風(fēng)格的代表作。旅居歐洲回國后的林風(fēng)眠,將晚期印象派,表現(xiàn)主義和野獸派的藝術(shù)風(fēng)格與傳統(tǒng)文化相結(jié)合,并且將中國山水畫中的抒情傳統(tǒng)進行創(chuàng)造性的轉(zhuǎn)換,走出了一條極具個人風(fēng)格的繪畫道路。在《仕女圖》中,畫面的表現(xiàn)形式很大程度上是“西方”的,但傳遞出來的意境卻是東方的。

展覽現(xiàn)場,林風(fēng)眠的《仕女圖》與《風(fēng)景》

林風(fēng)眠, 圖片由主辦方提供

這兩位藝術(shù)家皆是觀眾所不陌生的,他們不但介紹了西方現(xiàn)代藝術(shù)在形式創(chuàng)作上具有的多元可能性,更是用其獨特的藝術(shù)作品,來實踐中國傳統(tǒng)藝術(shù)中對現(xiàn)代性發(fā)展之路的探索,成為中國現(xiàn)代藝術(shù)的重要源頭。“在通常現(xiàn)代藝術(shù)的概念里,中國人是學(xué)生,但其實,在西方藝術(shù)這一塊,中國人確實為他們提供了方向。這其中要提及的就是林風(fēng)眠先生,他不光是學(xué)習(xí)了西方的技法,更是將中國繪畫中的線條傳到了西方。他的藝術(shù)也影響到了西方藝術(shù)。”陳海藍說道。

在西方,羅杰·弗發(fā)現(xiàn)了西方藝術(shù)科學(xué)無法解釋的一種審美標(biāo)準(zhǔn)——意境。并從對謝赫“六法”的翻譯中得到感悟,提出油畫中對“筆觸”未完成感的審美立意,觸發(fā)了現(xiàn)代藝術(shù)越發(fā)抽象化的發(fā)展趨勢。在中國,吳冠中、朱德群、趙無極等藝術(shù)家開始將這一理念轉(zhuǎn)化為抽象的美學(xué)價值,開創(chuàng)了獨特的繪畫體系。此次展覽中,張功慤的作品便是這一藝術(shù)體系的承接者。1945年,張功慤考入國立杭州藝專西畫系,師從吳大羽。他畫面里的花和物體不是具體的“物”,而是藝術(shù)家情緒的綻放。

展廳現(xiàn)場,張功慤作品

另外,保加利亞藝術(shù)家萬曼無疑是對中西藝術(shù)的發(fā)展起到關(guān)鍵作用的人物。1956年,萬曼與中央美術(shù)學(xué)院的同班同學(xué)宋懷桂作為周恩來特批的第一起涉外婚姻結(jié)為夫妻。他是壁掛藝術(shù)現(xiàn)代化的創(chuàng)始人之一,也是中國現(xiàn)代纖維藝術(shù)的開拓者。他的影響力極為廣泛,從故鄉(xiāng)索菲亞到巴黎,再到中國八五新潮美術(shù),他的作品極大地啟發(fā)了一大批具有創(chuàng)造力的中國藝術(shù)家。

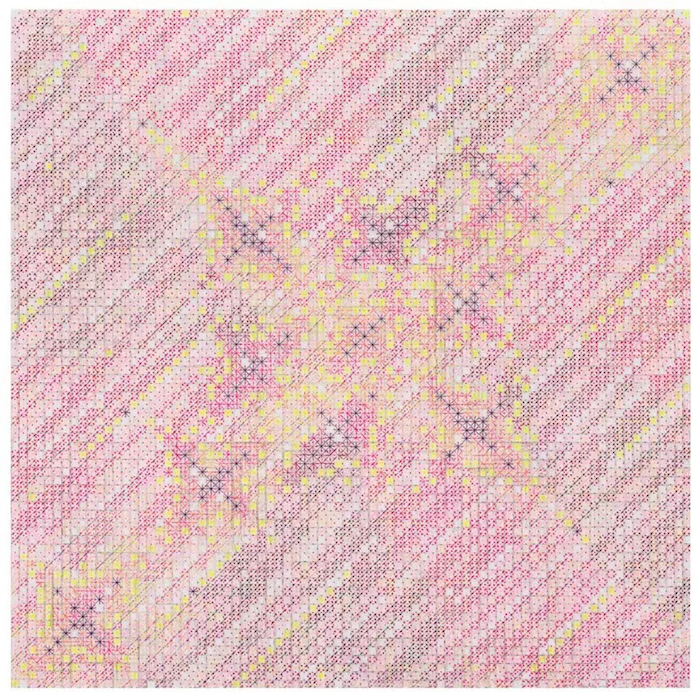

萬曼(保加利亞)《Butterfly》 布藝軟雕,1979

展廳現(xiàn)場,萬曼作品

展廳中,萬曼作品《Butterfly》展現(xiàn)的是一只象征自由和美麗的蝴蝶,粉色的翅膀和柔軟的身體像是一朵鮮艷的花朵。萬曼打破了傳統(tǒng)編織工藝的局限性,利用纖維材料的天然特質(zhì),突破傳統(tǒng)編織程式,創(chuàng)作出了這件造型奇異,引人入勝,且體積巨大的“軟雕塑”作品。那些看似熟悉的編織物,在他的手下成為了更加復(fù)雜和深刻的物質(zhì),拓寬和延伸了當(dāng)代雕塑領(lǐng)域的無限可能性。

中國當(dāng)代藝術(shù)的集中呈現(xiàn)

此次展覽的“百年時間軸”的意義不僅包含了林風(fēng)眠和珂勒惠支所帶來的現(xiàn)代藝術(shù),更展現(xiàn)了藝術(shù)家在藝術(shù)研究方向上的前沿成果。中國藝術(shù)家在他們的影響下不斷探索中國傳統(tǒng)藝術(shù)的現(xiàn)代性發(fā)展之路,從而形成了一百年中國現(xiàn)代藝術(shù)的脈絡(luò)。期間,各個藝術(shù)流派在中國有著怎樣的演變歷程和發(fā)展趨勢,也是此次展覽梳理的重點。

19世紀(jì)末20世紀(jì)初,具有前衛(wèi)和先鋒特色的“現(xiàn)代主義”美術(shù)發(fā)展起來,其后在發(fā)展出的表現(xiàn)主義、超現(xiàn)實主義、抽象主義、極簡主義等等西方視為二十世紀(jì)經(jīng)典流派的延續(xù)中,而本土藝術(shù)在沖突與融匯、堅守與開放的姿態(tài)下獲得了更多積累與心得。

龐茂琨《證婚人》 布面油畫,2017

張奇開,《此時此地,真?zhèn)沃妗罚济嬗彤嫞?020

油畫傳入中國近百年,而真正發(fā)展起來則是在新中國成立之后。戰(zhàn)爭和建國等具有使命感的歷史主題作品不斷涌現(xiàn),中國具象寫實的藝術(shù)家們仿佛陷入了 一場比賽,于是有一部分中國藝術(shù)家率先發(fā)現(xiàn)問題,并開始進行有關(guān)創(chuàng)作動機的思考。在展廳中,藝術(shù)家龐茂琨的作品便是對于這些問題的思考,他借鑒了荷蘭藝術(shù)家凡?戴克等人的經(jīng)典油畫作品,以寫實方式表達超現(xiàn)實的畫面。邊上,則是藝術(shù)家張奇開的作品《此時此地,真?zhèn)沃妗贰I鲜兰o(jì)80年代末期,張奇開前往日本留學(xué),之后又定居德國。漂泊海外,獨處異鄉(xiāng)的愁思使他的作品始終保持著對自然,生命和人類的思考。正如藝術(shù)家本人對自我的思考。畫中畫,夢中夢,過去與未來,在鏡花水月間,是母體文化在張奇開內(nèi)心和肉身間刻下的珍貴印記。

丁乙《十示》 椴木板上綜合材料,2021

展廳現(xiàn)場,隋建國雕塑作品《空》

藝術(shù)家丁乙與薛松的作品,都有著各自所積蓄的能量。當(dāng)美式波普藝術(shù)以代表流行的“新概念”風(fēng)行而至,薛松的波普藝術(shù)從植根中國傳統(tǒng)文化的深厚土壤中生發(fā)出新意。與此同時,楊起、張大力等一批藝術(shù)家遠赴重洋,他們由于作品的民族性得到了西方藝術(shù)界的關(guān)注。

二十世紀(jì)的最后十年,一批藝術(shù)家陸續(xù)入住圓明園藝術(shù)村,給整個1980年代的文藝?yán)硇灾髁x留下一個浪漫的尾聲;之后的宋莊成了有別與商業(yè)藝術(shù)畫廊而崛起的桃花源。2006年楊述在重慶成立了“器”空間,從表現(xiàn)主義轉(zhuǎn)入抽象藝術(shù)的批判性創(chuàng)作。雕塑家隋建國則開始他一系列與時間有關(guān)的雕塑裝置。展廳中,方力鈞的作品有其陶瓷系列,也有其標(biāo)志性的“表情”;而隋建國的雕塑《空》則是一個看似簡單的抓空動作,是以3D打印技術(shù)仿真泥材料完成的最終的形態(tài),以此達到一種藝術(shù)之空的狀態(tài);而藝術(shù)家蔡國強的藝術(shù)一直將來自東方的火藥作為創(chuàng)作的媒介,作品《來自火星的問候·胎動 II》是其早期與火星進行對話的一次實驗。

展廳現(xiàn)場,(左)丁設(shè)《被折射的地中海陽光》,(右)瑪麗埃塔·萊杰克《殘留-1》

值得一提的是,展廳的后半段也有中西方藝術(shù)家各自對于“水墨”這一元素的展現(xiàn)。藝術(shù)家丁設(shè)的《被折射的地中海陽光》是一組繪制在亞克力上的作品,邊上,則是荷蘭藝術(shù)家瑪麗埃塔·萊杰克的作品《殘留-1》。瑪麗埃塔著迷于神秘的東方國度。對于她而言,這些具有古老文化傳統(tǒng)的地方,還殘存著過去的日常痕跡。 而她的這件作品所表現(xiàn)的藝術(shù)語言,也是她個人對于水墨的理解。

張方白,《根021、1》 布面油畫,2021

嚴(yán)友人《千金馬骨》銅,木化玉,2010

展覽開幕當(dāng)天,結(jié)合現(xiàn)代主義的發(fā)展及中歐藝術(shù)交流等主題,展覽學(xué)術(shù)總監(jiān)陳海藍,參展藝術(shù)家張奇開、隋建國、楊重光、田野、張方白、沈沁、丁設(shè)等與藝術(shù)評論界人士徐明松、李超、張立行、石建邦、林明杰等以《遙遠的相遇》進行了研討座談。

??據(jù)悉,此次展覽由上海市對外文化交流協(xié)會、上海久事美術(shù)館、榮氏文化專項基金、風(fēng)眠天賢(上海)文化傳播公司共同主辦。在展覽開幕期間,久事美術(shù)館將與風(fēng)眠天賢共同舉辦多場主題研討會;方力鈞、張奇開、張方白等多位藝術(shù)家將在美術(shù)館內(nèi)開開設(shè)講座,對藝術(shù)家和藝術(shù)家“之間”創(chuàng)作理念進行解答。

此次展覽將展至2022年1月9日。

—————————

延伸閱讀|陳海藍:回望歷史來路

整個十九世紀(jì),是人類文明史極為特殊的紀(jì)元,工業(yè)革命的興起與發(fā)明,直接影響了現(xiàn)代社會的發(fā)展,恩格斯因此總結(jié)道:“現(xiàn)代工人,即無產(chǎn)者,是偉大的工業(yè)革命的產(chǎn)物,正是這個革命近百年來在所有文明國家中實現(xiàn)了整個生產(chǎn)方式的徹底變革。”

一個新興的階級誕生,伴隨而來的是整個新興社會各階層結(jié)構(gòu)的變化,也深刻影響并催生了具有先進思想和變革意識的藝術(shù)家,此刻,在藝術(shù)領(lǐng)域,從安格爾的謝幕到印象派、后期印象派,撮成了一個大師輩出的,大時代偉岸的特征。其背后必然地,存在代表新興階層與資本主義內(nèi)部新舊矛盾所形成的文明境況產(chǎn)生的沖突;一個文化碰撞的尖銳契機出現(xiàn)在文藝領(lǐng)域。

應(yīng)該說,本屆展覽以二十世紀(jì)百年時間軸為標(biāo)桿,其實積累了兩個世紀(jì)的歷史信息和藝術(shù)能量。從愛德華·馬奈《草地上的午餐》到梵高、塞尚、高更,西方藝術(shù)的變革,如同巴黎改造工程一般,在唾罵與鮮花中脫穎而出并且驚才絕艷;然而,直到凱綏·珂勒惠支(Kathe Kollwitz)跨世紀(jì)的巨作《斷頭臺》、《農(nóng)民戰(zhàn)爭》前后間隔十年相繼問世,如預(yù)言或如號角,才真正點燃了現(xiàn)代主義運動的火炬。顯然,她所描繪的無產(chǎn)者悲慘遭遇以及呼告,必然還裹挾著對即將發(fā)生的第一次世界大戰(zhàn)前夜的生靈涂炭的現(xiàn)實感觸,這種感觸成為表現(xiàn)主義發(fā)生的一種社會心理基礎(chǔ)。

現(xiàn)代主義的發(fā)生是一場運動,珂勒惠支成了導(dǎo)火索。現(xiàn)代主義的高歌猛進一路橫掃了二十世紀(jì)整個西方藝術(shù)圈,有起始而無上限。這樣的特色,可能遭遇到二十世紀(jì)六、七十年代后現(xiàn)代主義的阻擊,當(dāng)代藝術(shù)的全球化等變相擴散;作為現(xiàn)代主義的現(xiàn)代性所塑造的現(xiàn)代藝術(shù),在后現(xiàn)代主義塑造的社會語境中淪落至前工業(yè)革命的成果而被冷落。

展出現(xiàn)場

“眾妙之間——2021中歐藝術(shù)邀請展”正處于開啟這個謎一般具有爭端的藝術(shù)運動的閥門前。從題意上可以看到,眾妙所指向的是,能夠包容更為廣泛的以及尚不確定的藝術(shù)樣式;它作為中外文化交流的一個項目組成, 理所當(dāng)然包含了東西方文化和藝術(shù)發(fā)展的特色,所謂文明沖突與文化交融,最終還是會體現(xiàn)出在今日社會發(fā)展過程中的有效性。比較當(dāng)下有效與當(dāng)代藝術(shù)的流派分析,通過自整個現(xiàn)代主義運動發(fā)生以來,其在中國發(fā)生或引發(fā)的變革意義之深遠,在一個有所積累的應(yīng)技術(shù)發(fā)明而飛速膨脹的完全知識化的變異鏡子前,拒絕遠見與智慧的后果不言而喻。某些創(chuàng)造物對藝術(shù)家而言益發(fā)成為更其龐大的一堆零件,似乎催促人們都必須采取一種暫時的態(tài)度而隨時準(zhǔn)備埋葬其部分之前的經(jīng)驗。什么才是真正可以被稱為有效的?對藝術(shù)家而言,如果沒有向來路回望的勇氣,談去往何方已經(jīng)沒有任何理想/幻想價值,甚至沒有當(dāng)下。因此,我們將有充裕的時間觀察對創(chuàng)作不離不棄的熱愛如何延續(xù),不要因為我們發(fā)明了時光機和速度制造,就以為什么都在只爭朝夕;文明的證據(jù)之一就是歷史,而獲得歷史的在場,有賴我們經(jīng)常性地回到那個發(fā)生地獲取新的泉湯。

也在展覽現(xiàn)場,我們著重依靠百年藝術(shù)變遷的文化背景觀賞作品,對進入展廳的觀眾,作為公益展,我們希望他們能從中平等地獲得關(guān)于藝術(shù)與社會生活關(guān)系的信息,不是強加的,高高在上的姿態(tài),而是通過展陳設(shè)計和藝術(shù)導(dǎo)覽,將藝術(shù)家的作品介紹給每一位;邀請與參與,即以普及和社會公益事業(yè)共生;將藝術(shù)與民眾剝離獨自存活是沒有可能的。我們以此表明:根據(jù)過往人類歷史的經(jīng)驗,藝術(shù)品的物證性價值即文明的證據(jù),超出其自身的含義。無限抬高藝術(shù)品身價的單一性無異于無限埋葬其精神財富。我們的目的是想讓觀眾了解,藝術(shù)家的創(chuàng)作是一項崇高的勞動,是用以回饋社會和民眾生活的必然產(chǎn)物。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司