- +1

路東:一封與Z教授談閱讀的信

一封與Z教授談閱讀的信

——以漁網花詩文本為例

(一)

Z教授:

離上次我們長談已有兩個多月了,關乎生活世界的話題,我們已在言說中消解了某些不當限定,并將可言說的邊界移向存在的可能,談及寫作,我們都認為,非常姿態的寫作,是向可能生活致敬的重要方式之一,也是對陌異的微光顯現到場的急迫吁請。這樣的寫作如何得以在漢語中發生?它需要在風險處開啟出口,出離寫作的舊“觀念”,如果寫作者們在哲學和文學的舊地帶繼續兜圈子,未經祛魅的舊事物僵持在生活世界中,它們堵截著新力量的出場,在此情境中,陌異傾向的寫作就絕難發生,生活世界中許多空間仍被鎖閉著,這些事關乎人之可能,我們有必要再度入思,而不同于以往之思(尤其是思的方式),是打開這些空間的途徑或道路。與此相關的話題中,有一些入思的瓶頸還有待打破,我就不在這封信中與你深談了。

我寫這封信的主要意向落實在詩文本的閱讀上,上次你說,對文本世界的解讀并非批評家專有之事,每個讀者都應是解讀者,當這種解讀不止于日常理解,閱讀者的生命與文本相互敞開時,不僅是讀者對自身資格的要求,它極可能還是個人與世界重建關系的嘗試。你想看到我關于閱讀方面的文字,這是有深意的想法,我將這當作一種頗有意味的邀約,寫這封信也屬踐約吧。

在這封信里,我想以聊天方式與你談一談閱讀之事,這封信可能會寫得較長,你耐心去讀這些文字可能很辛苦,畢竟,閱讀也是勞作,而且常是心神專注的勞作。以往,我們經常談的大多是文學之外的話題,這次,我談談詩文本的閱讀,并以漁網花的詩文本為例。這些文字中,會有我對讀詩這事的個己感受和意見,也涉及閱讀與寫作的內在關系,當然,這也是思與想的練習,寫作的練習(包括批評的練習),總之,與你交流詩文本的閱讀感受,聽取你的提示或見解,是很愉悅的事。

漁網花是這位女詩人的別名,她的真名我至今不知。從微信群中得知,二十年前她便開始寫詩了,寫了這么多年的詩,漁網花與詩壇主流力量幾乎不打交道,南京算是中國當代詩的重地,在詩壇有影響力的詩人不少,詩人們的各類聚會上不見她的身影。可以說,寫詩是她個人的私事,上班工作,下班就讀書、寫詩,她幾乎不間斷地在寫,許多詩人以各種方式朝名利的梯子上爬,漁網花不關心這個梯子,也不去評價正在爬梯子的詩人,她關心的只是詩如何寫,關心的是自己能寫出什么。

這樣的詩人,有可能處在類似自閉性的寫作中,從漁網花近年的詩文本來看,我覺得她是個內傾型詩人,是從生活喧囂聲中向內心回撤的詩人,這回撤,可能是詩人在寫作中的個人覺悟,也可能是個未被解讀的事件。一般來說,詩人的內傾大多與孤獨相關,而詩人的孤獨又常與沉郁相伴,孤獨的寫作者大多是不合時宜者,從寫作現狀看,反對流俗甚至不以流俗為寫作觀的詩人越來越少了,這似乎已成一種寫作的時宜。合時宜而又流俗者,不會在人群中深感孤獨,孤獨是一種生命狀態,它不是寫出好詩的個人資本,寫出好詩的詩人,未必孤獨自身,而持守在孤獨中的詩人,未必能寫出好詩,只有那些不滯留在日常交往的層面去寫詩的人,并將這孤獨思入存在的急迫中,思入未明的天命之中,這類詩人才可能在這孤獨中泰然處之,詩人的寫作才會真正受益于這孤獨的滋養,這樣的詩人很罕見!

我說漁網花是個內傾型詩人,主要依據來自她的詩文本,與許多當代漢詩相比,漁網花的詩幾乎不涉公眾生活,寫得虛靈致幻,敏感天真又偏激,風氣異常,她對生活世界的理解與許多讀者不合拍,對當代人和身旁事物的感知,大多牽聯在斷裂性的回憶中,且具陌異傾向。選擇漁網花的詩文本與你交流,較合乎我的閱讀意愿,這類有閱讀難度的文本,往往與俗常的寫作意識較勁,對生活的感悟可能較獨特,也有對詩藝的個人欲求,它更能激發我的閱讀興致,盡管這些文本與我的個人喜好有較大差異。現在,就進入我對她文本的閱讀,我先在下面列出一首題為《釋放烏鴉》的詩,讓你對她的詩先有個大致印象。

《釋放烏鴉》

一片天空

一小群烏鴉

我們就這樣坐下來

繼續著從前的生活

但學會了歌唱

在就餐前

我們優雅地準備刀叉

一場餐前手術

源于夢

在夢中

人們叫我天使

我們在試著釋放

烏鴉

初讀《釋放烏鴉》這首詩,我有點懵,有些恍惚,由這些詩句滋生的情緒和感受,風箏狀懸空掛著,漂移著,一時無著落處。這首詩中無復雜句式,詩人的現象力內斂在貌似直白的短句中,這些短句出離了日常生活情境,無在場的具體處所,無年代印記,有點突兀,又因這突兀而玄秘。我們、天空、從前、學會歌唱、天使、就餐、手術、人們、夢,釋放烏鴉,這些與日常生活中無緊密關系的詞語,在這首詩中突然關聯了起來,它們聚集在一些短句中,無指定的可明確辨識的意向,它們在句子中的反常相遇產生了裂隙,這裂隙,可能同樣存在于詩人生命中。這是一首語意不甚明了的詩,也許,有某些東西已從這裂隙中給出了,給出的東西,并非生活世界可上手的某種經驗之物,而是詩人從境遇中綻開的存在意識,這種異乎常態地給出,是這首詩作為這首詩的事實發生,也是詩人漁網花在寫作語境中的當下決斷。

那么,《釋放烏鴉》這首詩在言說什么呢?

也許,在詩人那里,在一首已完成的詩甚至在完成的過程中,一定會有什么已從詩中禮物性的給出了,給出的方式,就是這首詩如此這般在場的方式。我提醒自己,詩人沒有向讀者妥協的責任,初讀《釋放烏鴉》這首詩,我發懵,我恍惚,只是我還沒能解讀和認領這首詩已給出的東西,一定有某些意向未被我讀出,在沒有充足理由否定自己的閱讀力之前,有必要再讀。

《釋放烏鴉》這首詩,是詩人漁網花許多費解的詩作之一,這些詩,既太不日常又不主流,可以說,她大多數詩的生命感覺都有些怪異,是對日常經驗的游離,似有某種靈巫的力量在場。也就是說,在詩人的另類凝視中,近在身旁的那些事物,已不再是日常熟悉的存在,它們在句子里神秘了起來,仿佛已進入到另一種有待認領的秩序里,在寫作中,能讓身旁的事物異乎常態地神秘起來,必須有能力逾越常識經驗,必須對這些事物另眼相看,還要有形而上下的聯想力,這種事難乎其難。這些生活邊界模糊的詩,語意迷離,往往有鄰近深淵的氣息,令那些寄身在日常經驗中的讀者望而卻步。

對少數寫作者而言,通俗,不是朝向可能存在的道路,而是老生常談者一輩子走不出去的死胡同。一個詩人寫出令大多數讀者費解的詩,不通俗或拒絕通俗,未必是刻意與讀者拉開距離,而是詩人看、思、想的方式與眾有別,精神狀態也與讀者相異,另一方面,是詩人與讀者對詩之為詩的理解大有不同,顯然,這也與詩人對詩藝的欲求相關。事實上,還不止于此,一個詩人與許多讀者對生活的感受相異,寫作意識與詩壇主流相左或相沖突,個人存在與現實秩序格格不入,那些習慣于通俗的讀者,接受這類寫作的可能性會較小。其實,詩人不必急于獲取讀者的認同,極少數詩人和讀者的關系不得不緊張,也沒必要和解。沉迷于常情和常識者不接受某些詩,或因不理解而否定某些詩,對詩人漁網花來說,這不一定是她在乎的事,值得她在乎的是,這些詩,有她對生活世界個人在場的隱秘感受,這些直接而真切的感受,許多讀者不曾有過,詩人必須如此這般地寫,如前所言,這其中還有詩人關于詩藝的嘗試。如果將詩人漁網花那些令人費解的文本,置入到當代詩壇的寫作秩序中去談,漁網花不在各種山頭和流派之中,她不依憑這類共同體的背景去寫作,也不理會一些讀者的非議,她倒更像是個自立門戶的詩人。

我以為,漁網花是有個己寫作傾向的詩人,粗略地說,從《釋放烏鴉》這首詩,我們也能一定程度地窺見詩人的寫作傾向。在《釋放烏鴉》這首詩中,她大多采取口語寫作,但反對平面化敘事,談到的卻不是口語詩人強調的日常生活,而是詩人個己的內在遭遇,遭遇的節點,不是某種常態生活的沖突性高潮,而是那個奇詭的夢。這首詩以十幾行短句寫就,她拒絕斷言式直白表達,句式極簡,卻語意曖昧,總有什么寓于其中,或滋養于其中。像她寫作其它詩一樣,這首詩也不涉日常流俗之情,它有溢出現實的向度,并注重陌生情緒和意念力的把握,在意生活感受的獨特性。以口語入詩,詩人們通常都會保持句子的流暢,漁網花不這么干,在聯想和暗示中(這是她寫詩的重要特點),詩人對事物的感受異乎常人,這些“不正常”的傾斜著的感受,往往突發在幾個交疊的面上,而不是只發生在單一平面上,有些句子因此而突兀,但她似乎喜好讓某些句子突兀在場,對句子突然轉折時產生的裂隙,從不去技術性彌平它,而是擅長將這裂隙當作另類契機,由此引發新詩句的產生,這似乎已成她個人的寫作之技。尤其令我感興趣的是,在這首詩中,那些未說出但蘊含其中的東西,還在靈暈之中,這個靈暈,不僅是詞語的靈暈,它也是詩人個己生活的靈暈,而那些未被說出的隱匿著的東西,似正從句子之間向外溢出,讓這靈暈飽滿起來。從我個人的閱讀情境談,迫使我去再度感受和想象的,正是這首詩中尚未說出但已內蘊其中的東西,這樣的時刻,我覺得自己已被詩人邀約了,于是,閱讀成了我置身其中的幸運事件。

不過,有關這首詩的具體閱讀,我還不想及時展開。這是我與你的私信,在這封信的寫法上,我可以“自由散漫”一些。我暫時不直接進入漁網花的詩文本,就算是策略性懸置吧。你是個極有耐心的人,我想先談點我對閱讀中個人喜好的看法,這些看法,對之后你理解我的閱讀,會提供一些方便。有必要申明,我對個人喜好向來持開放性態度,它與自由這個詞關涉甚深。一般來說,讀者對某些詩的喜好或不喜好,只屬于個人趣味,個人趣味與審美相關,但詩不只是審美對象,讀者要從詩中獲取的是對存在的感悟,并不主要是那些可供審美的東西,對詩的閱讀與趣味性審美相關,它只是相關,并非讀詩的要點,況且,即便從審美的角度去讀詩,大多數讀者的審美觀欠缺當代性,一些詩人關注寫作的當代性,會自覺抵制和消解傳統審美觀念,在這樣的事實中,只在乎這種個人趣味的閱讀,說喜好或不喜好就行了,到此為止,可能會遮蔽讀者閱讀力欠缺的事實,說直接點,當我說我不喜好某些詩時,不喜好這個包含斷言的詞,就可能是我閱讀力欠缺的遮羞布。在具體的閱讀情境中,大多數讀者對文本只說喜好或不喜好,較少涉及到對詩文本的深度解讀,許多讀者以個人趣味作為尺度去談論詩,這就會有拒絕在先的成見,就會與不合自己趣味的好詩擦肩而過。喜好只是個人趣味,當喜好大于理解時,喜好就極可能不自覺地立場化了,喜好或個人趣味,就成了讀者對文本進行情感判斷的前提,閱讀的憾事就極可能發生。再則,大多數讀者對閱讀的理解,習慣性地滿足于共識,似乎大多數人認同的詩才是好詩,這加重了閱讀中的無思境況和閱讀感受力的衰退。這類事,每天都在閱讀世界中發生,閱讀中的個人喜好或趣味如何與綜合判斷力貫通?綜合判斷力之于閱讀的重要性,還沒有成為閱讀生活中人們關注的話題,評論家們可能有所思及,但這類談就閱讀之事來談綜合判斷力的評論,迄今并不多見。不知你對這個問題是否深思過,期待你能在這方面與我有所交流,尤其是關乎詩文本的閱讀。

與眾多讀者對文本閱讀的的態度相異,對我來說,文本閱讀不完全是把握文本和滿足對詩人寫作生活的好奇,它還是我個人私下進行的游戲。也可以說,這是一個人就可以玩下去的思與想的游戲,它向來不是為了達至共識,這不僅是因為共識極可能是庸常之識,有必要與之交鋒或保持免疫的距離,還在于當閱讀成為思與想的游戲時,加入文本的讀者,不僅是游戲規則的發明者,也是游戲的進行者,至此,你已能大致明了我對閱讀之事的介入方式和個人意愿,我選擇漁網花這些有閱讀難度的文本,正是為了讓這游戲的游戲性飽滿起來,你知道,這個游戲的空間并不是封閉的,這個空間存在之處,它就向他者邀約性敞開著,從實事來說,你讀了我這些關于閱讀的文字,你也就加入了這個游戲。

說了這么多有關閱讀的話,談了我對漁網花和她詩文本的一些印象,雖然有些節外生枝的話,并看似游離未定,在我這里,這其實與寫作藝術相關,當然,也仍與詩文本的閱讀相關,只是沒說出什么名堂,只有進入文本,才能讓閱讀之事微妙起來。現在,我返回《釋放烏鴉》這首詩,作解讀的嘗試。

這首詩起始時敘述的是:“一片天空/一小群烏鴉/我們就這樣坐下來/繼續著從前的生活/但學會了歌唱”。詩人的目光聚集在一小群烏鴉的存在上,此刻,天空并不廣大,它只是一片被鎖定的天空,在這種只看見一小群烏鴉在飛的特定天空下,無大街小巷,無喧囂的人聲,也沒有山石、房屋、林木和流水,詩人立身之地,是無命名的未明之所,似乎是大地上某個空蕩之境,這里,沒有與意愿相左的力量來打擾,詩人自安于其中。“我們就這樣坐下來”,語氣不緩不急,從容而篤定。我感知的場面是:一小群烏鴉在飛,“我們”在歌唱。這是個不見煙火氣的場面,與日常生活經驗向去甚遠,似乎是某種秘密儀式,有某種力量在運行。

與詩人一起坐下來的應是意趣親近者,是某人或某幾人,是某人的可能性更大。我們是個復合代詞,它是個情感和價值認同度很高的代詞,這個復合代詞,提示了某人或某幾人與詩人共同在場,在這個隱含著領土意味的未明之處,“我們”這個稀小共同體,”繼續著從前的生活”,但這不再是對以往生活的默認式繼續,這生活已加入了穩固堅定的東西,詩人聲明:“我們”已“學會了歌唱”。歌唱改變了舊時心態,這歌唱,是“我們”以往生活中不曾有過的行為,歌唱,大抵屬于認同之舉,它顯示著“我們”對這生活稱贊的態度。

但這“從前的生活”究竟是怎樣的生活呢?我仍在“從前”這個背景詞上逗留,從前這個時間過去式中不可能空空蕩蕩,從前這個人們常用的時間名詞,它不僅只是個日用中的時間刻記,它還包含了眾多已發生過的事物,甚至事件。了解這個“從前”,從這些短句中發現從前的某些跡像,即使是柴米油鹽或一些性別印記,對我理解這首詩也很重要。但關于從前,詩人并沒有經由對某些已發生事物的回憶去陳述,在流行的寫作狀態中,當詩人說出了從前這個詞,個人記憶便一定程度地敞開了,并開始向記憶深處延伸,于是,回憶,便就成了敘述的首要方式。但詩人漁網花并沒有依循這個常態,到“學會了歌唱”,從前這個詞似乎已隱退了,詩人沒有讓從前這個詞帶入個人記憶的深處,這條尋常之思的道路,不僅沒有對讀者展開,它反而突然中斷了。接下來出現的是讀者難以料想的轉向,詩人以幾行短句敘述了一個“我們”就餐前的場景:

在就餐前

我們優雅地準備刀叉

一場餐前手術

這幾個短句,說的是就餐前的準備,“我們”姿態優雅,反對非詩意的粗俗已完成在這個“優雅”的姿態中。詭異的是刀叉對手術的直接關聯。刀叉是西餐中的器物,詩人在這里方便性借用了它,由就餐的刀叉聯想到手術刀,進而聯想到手術,這兩種幾乎不相干的器具被聯想在一起了,手術刀用于醫學解剖,它與某些病癥的存在相關,一切手術都是關于病癥的手術,它是消除某些病癥的利器,一場手術正在發生,這是詩人所說的“我們”在場的事實。至此,我有所恍惚的心思豁然明亮了許多,這種與手術相關的在場方式,便是對從前生活的繼續,而詩人言及的那種從前的生活,便是對某些病癥進行手術的生活。從前的生活,還不夠飽滿溫馨,它仍處在某種欠缺中,其中有某些隱疾的存在,有尚未實現的期許,應該說,這從前的生活是某種歷史的未完成,對從前生活的繼續,不是在大地上復制記憶,這每日都實施的手術,也可能是關涉記憶的手術(對過去日子的反思),鋒利的手術刀是上手之器,它同時指向身體和精神,也指向這正在進行的生活本身。

這是我在閱讀中對詩人以往生活的覺察,也算是感悟吧,在整首詩中,它還是下面其它詩句出場的有點晦澀的背景。這種生活的持續,關于手術的當下確認,它與天空的烏鴉一定有個人精神史的關聯,這個背景引發了下面詩句的到場,這些詩句言說的仍然不是讀者熟悉的現實,詩人直白地說,它們都源自夢:

一場餐前手術

源于夢

在夢中

人們叫我天使

我們在試著釋放

烏鴉

我接受了“源于夢/在夢中”這個短句的告知,原來,詩人所寫的乃是夢中發生的獨特之事,是對夢中情境的記錄,在夢中,詩人領有了人們認可的天使身份,這天使要做與身份相合的事,它由夢自行顯示,而上面所說的手術,也可理解為天使的作為。

以夢敘事,向來是一種隱微的敘事法,它不必遭遇日常邏輯的羈絆,夢不服從現實中的各類規訓,它有自由虛擬的品性,有自行顯示的力量,它可以避讓現實經驗的堵截。以夢敘事,與敘事能力相關,當然,也與做夢者做夢的能力相關,做夢的能力,是深藏在阿賴耶識中的能力,是一種自發的能力。說幾句類似扯淡的話,依我看,夢也具有事件性,一個人做什么夢,會影響這個人在現實中成為什么樣的人,一個人能做什么夢,甚至與個人的天賦相關。做夢這種事,在每個人身上都多次發生過,對做夢人來說,人的潛意識會顯示于夢,一個人做過的一切夢,都是生命內容的真實發生,而做夢者在夢中的自由虛擬,有可能更深地指向存在之真。現在,我意識到自己不僅只是在讀這些詩句,我也在不避讓地讀這個有歧義的夢,在這個頗具暗示的夢中,人們稱詩人為天使,天使乃非凡的靈性生物,是傳達上帝意愿的使者,但這位天使沒有直接說出上帝的任何意愿,這天使的作為異乎尋常,天使在試著釋放烏鴉。

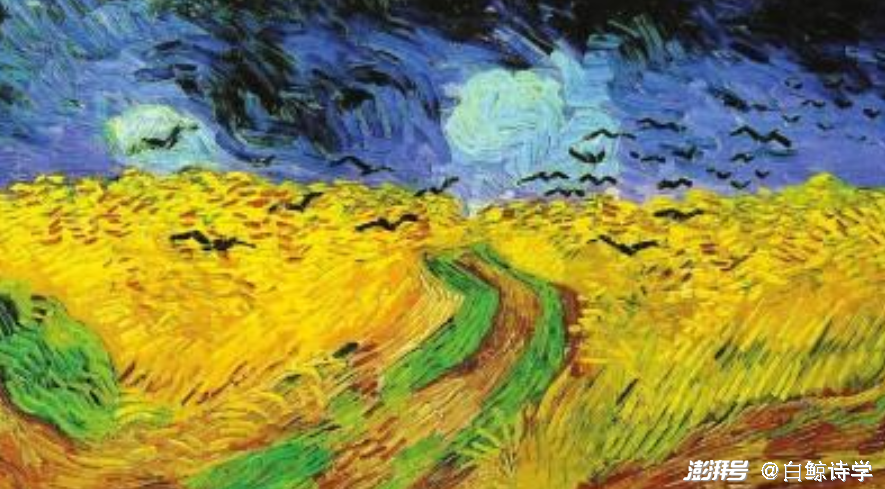

在這首詩開頭,我讀到的一小群烏鴉,并不是我們日常所見的烏鴉,它們是由包括天使在內的“我們”釋放出的烏鴉,是僅只飛在這首詩中的烏鴉,它們是詩人以夢創造出的時空場景中的烏鴉。在這個幾乎與現實無干的時空場景中,天使與烏鴉產生了密切關系,烏鴉出現在天空,此刻的烏鴉,它們不再只是鳥譜中的一種飛鳥,烏鴉的自然屬性已被轉化到詩意之中,它已成為詩中的某種象征了,但天使在釋放烏鴉,這意味著什么呢?

烏鴉,是鳥類中智商出眾的鳥,是天空中異類飛行家,烏鴉在東西方文化中有相異多于相同的寓意。在中國傳統民俗文化中,烏鴉不僅是儒家文化中的孝鳥,《本草綱目·禽·慈鳥》中稱:“此烏初生,母哺六十日,長則反哺六十日,可謂慈孝矣。”在此贊譽之外,烏鴉還被認為是有預見力的鳥。烏鴉在西方文化中也被另眼相看,與其它各種鳥相比,人們大多認為智商極高的烏鴉,是一種不正常的鳥,是鳥類中令人不安的異端,烏鴉在人們的言談中,常是異端的代詞,它也是異端智慧的象征。不過,盡管烏鴉的身份是多重的,在東西方文化中,人們對烏鴉仍有一種較為接近的說法,它的喊叫表達著神諭,即便它的喊叫關乎疾病、災難和和死亡,也是如此。

由此可見,在差異性的東西方文化中,烏鴉都是具象征意味的鳥,它暗示著某些不尋常之事的發生。詩人在這首詩中兩次提到了烏鴉,但對烏鴉本身并無引伸性敘述,沒有一個對烏鴉的寓意有所提示的句子,烏鴉飛在一片天空中,肉眼可見,但讓我更留意的事實是,烏鴉在句子中飛,它們是在整體語境中飛的鳥,烏鴉的在場,一定不同于其它飛鳥的在場,實際上,這首詩拒絕了其它飛鳥的在場,烏鴉是詩人選定的鳥,但詩人將解讀烏鴉的空間交給了讀者,讀者需要從整體語境去作關聯性想象,此外,這也是詩人對詩藝的把握,這種克服了說明或反說明的寫法,避免了對文本詩意的傷害,也豐富了讀者解讀的可能。將目光聚集在烏鴉這個詞上,我繼續往下談,“我們在試著釋放/烏鴉”,在試著釋放烏鴉,是在詩人領有了天使身份之后發生的行為,這種有點靈異之事,在日常生活中不會出現,也許,它只適合在夢中出現,詩人以這個陳述句子作為這首詩的結尾,“我們在試著釋放/烏鴉”,天使在如此這般地作為著,烏鴉這個詞,獨立在這首詩的最后一行,烏鴉的象征寓意不確定,它成了一個歧義在內的象征,不過,這歧義保持著詩意的豐富。以常識的目光去看,釋放烏鴉的行為極端反常,詭異而陰冷,如巫師之舉,這可能是對公眾經驗的冒犯。讀者對烏鴉的寓意會有不同的解讀,我的解讀是,這些烏鴉出自天使之手,它們只在這首詩中存在,也只為了這首詩而在,使這些烏鴉在場的是詩人寫作時的決斷,烏鴉在天空的喊叫是神諭的顯示,它們呼應著詩人的內在意愿。思及前面詩句中那場指向病癥的就餐前的手術,思及天使在詩人生命中的神性位置,釋放烏鴉,是“我們”從前生活中的預期之事(是天使領有的命令),如今,這事已在歌唱中實行,果斷而從容,于是,我傾向于將向天空釋放烏鴉的行為,解讀為某種預見力的發布。但愿這些釋放到天空中的烏鴉,不失神鳥的靈性,所預見的不是人仍在舊事物中兜衰敗的圈子,不是群體性無思現象在漢語中的泛濫,而是詩性生活的開啟。

我對《釋放烏鴉》這首詩的個人解讀,大致如此。其中,必有一些與漁網花寫詩時的感覺相異之處,它出自我閱讀時產生的聯想,為在閱讀時不至于偏離文本較遠,對聯想話語的自行繁殖,我已有所抑制。

(二)

當面交談,需要交談者及時作出回應,書信交談,就不必這么緊張回應了,你可以在閱讀中看出我解讀文本的心跡。以往的交談中,我們彼此傾聽,對不合己意或未理解的看法和意見,從沒有不耐煩的情緒,倒是在傾聽中多了些與對自身要求相關的個人警覺。與以往不同,這次,我以這封信與你談漁網花的詩文本,你不能及時介入,并給出不尋常的提示,這個遺憾,你可在回信中消解它。你是這個時代重要的思想家,是我的知己,我知道,你讀了這些文字,不會只滯留在文學的日常趣味上,而是承擔性地將詩的事情納入到深思之中,也就是說,你會參與到這閱讀的游戲之中,因此,我不必擔心你閱讀的耐心。

就我們這次交談而言,讀《釋放烏鴉》這首詩只是個緣起,這個閱讀的游戲才開始,它還未充分展開,閱讀,在我這里所以被稱之為游戲,還有一個前面未言明的原因,其實,我將這閱讀游戲的展開,當作不匱乏詩性的勞作,當作重建生活的嘗試。有人可能認為這幾句話是不解時宜的傻話,在寫作和閱讀中重建生活如何可能?這個話題關涉面較寬,就現實的人和人的現實來說,它都是維度豐富且敏感的話題,如果僅從詩文本的閱讀去談,雖不乏詩性,但不太可能滿足應答的要求,這個話題,需要以另樣的方式思入其中,需要某種風險在身且具開端意味之思,我們以后再談吧。

此刻,我關注的仍是這場閱讀游戲的繼續。為了這游戲的品質中葆有詩性,也葆有存在者在世的某些玄意,我仍然關注漁網花的詩文本。

人在大地上的存在方式和存在的意義,關涉什么樣的生活才是人最根本的生活,關涉人的本真身份的命運性說明,無論從共同體還是個人存在的角度去談,它關涉人需要什么樣的生活世界。這是人類爭執已久的古老話題,這方面的爭執,盡管已不再完全形而上學化,并且正從經典知識世界轉向日常生活本身,但無論是哲學之思還是詩性的感知,都仍受制于人們對死亡的理解,人如何理解自身的有限性,死亡是個事件之詞,人的意識先行到對死亡的敏感中去,由對死亡之思回返生活世界,才能對人的存在意義作出更深度的發問。

死亡這個詞包含了幽暗的深淵性,除了那些與神有預約的人,死亡,是對有限者之有限性的提示,也是對有限者的絕對限制。與大多數人相比,感知力豐富的詩人對此更敏感,甚至會在驚訝中有些著迷。漁網花的許多詩與死亡相關,我讀過她直接關乎死亡的詩大約有十幾首,其它多首詩雖然是寫身旁的事物,寫個己生活,但也常與詩人對死亡的敏感相關。與哲學家對死亡的沉思不同,漁網花將對死亡的敏感和想象,帶入個人的具體生活,帶入到詩意的生成和表現中,她在寫作中談死亡已成常態了,可以說,死亡這個詞,成了漁網花寫作中的關鍵詞。也許,在漁網花生命意識里,死亡,是漢字中最神秘的詞,死亡這個詞,在人經驗不及之地發出了聲音,它喚醒了詩人生命深處不該沉睡的力量,詩人將這種力量不斷轉換成匪夷的詩句,轉換成存在的詩意。

死亡,只能是時間中有限者的死亡,時間中的任何生命,都沒有能力拒絕死亡。每個人都是這大地上的有限存在者,在這有限性中實現生命的價值,死亡,在先標識出了人的有限性,是對生的終止性規定,一輩子在大地上勞作之人,不可避免地要投入死亡之門。那些相信上帝會再度復活、并仍以道成肉身的方式與人類照面的人,他們向上帝而在,此外,每個人都應知道自己是向死而在的人。從這層意思來講,每個人對生活的一切籌劃,包括寫詩這類不尋常之事,也都是向死而在的籌劃。當然,如果宗教之外仍有人認為,死亡只是關于今生今世的作別儀式,也可能是某種邀約的儀式,生命有更深邃的蘊含,死亡并不意味著它的毀滅,而只意味著它的消失,消失者消失在我們的經驗之外,而且,那些完成了生命的死亡可能是詩意的,我未必會認為這是虛妄,這種說法雖有神話傾向,但它本身就深具詩意。

下面,我進入漁網花有關死亡的詩文本,《死亡的藝術》是一首極短之詩,全詩包括詩題在內只有六行:

《死亡的藝術》

我拖著一籃死亡的藝術

我甚至不用去

復制它們

死亡就在我的籃子里

受苦

像漁網花的其它詩一樣,這首詩也沒有給讀者提供易讀的方便,詩題醒目地將死亡和藝術關聯在一起,“我拖著一籃死亡的藝術”,這個怪異的句子撲面而來,它刺激了我,我被這拖著的“籃子”給吸引住了,不是提著這籃子,而是拖著,一個人拖著這籃子,讀者可感知到這籃子未卸去的沉重,這個“籃”子,是這首詩中唯一可見的物器,但它已絕不是日常實用的“籃子了,裝在這籃子里的不是水果、素菜或其它生活物品,而是死亡的藝術。

藝術這個詞本與人的創造相關,它可以表現人們對死亡的意識,表達由死亡引起的存在的焦慮和畏懼,以及對生與死的覺悟,但藝術雖與創造相關,死亡會命令式地決定這創造的終止,這兩者的關聯中,有難以消解的緊張,對這死亡的藝術,我不得不有所思,不得不有所辨識。問題首先是:這是關于死亡的藝術,還是死亡本身就具藝術性?這對我把握這首詩尤其重要。關于死亡的藝術,可以表達對不幸生命的悲憫情感,也可指向在世生命對死亡的感悟,這樣的解讀雖有些笨拙,但并不太牽強,它與接下來的句子產生了呼應:“我甚至不用去/復制它們”,詩人對這“死亡的藝術”不僅不陌生,也可以說是了然于心,或為此隱痛在心,不忍心重復已有的感受了,更不必去復制它們。

顯然,這“死亡的藝術”,在這里不是指死亡本身具藝術性,而是指人們對生與死的刻骨感悟,這首先是由于能稱之為藝術之事,只與人這樣的存在者相關。再則,如果將死亡的藝術解讀為死亡本身具藝術性,死亡就成了可贊譽之事,在大部分讀者看來,這就有變態之嫌了,這是由于,這個說法對蕓蕓眾生的生命缺乏敬重。

不過,就對生命的敬重而言,也有例外,有向往死亡者,天性敏感而脆弱的普拉斯就不這么看,普拉斯認為:“死亡/是一門藝術,/和其他事情一樣。/我尤其善于此道”(《拉撒若夫人》),這里的”善于此道”,是絕望之說,是普拉斯指向死亡的個人嘗試和實踐,普拉斯的說法,不宜在這里成為我解讀的注腳,但這不意味著我一定是這種自殺“宣言”的厭棄者,我大半輩子生活在“無聊”和意義匱乏之中,這匱乏并不在哲學和詩之外,你知道,哲學和詩文本的閱讀(當然也包括寫作),是我幾十年來克服個人精神貧困的指望,在深度“無聊”和存在意義的匱乏中,我也曾幾次有過自殺的念頭,如果我將死亡當作一門藝術,這自殺可能在十幾年前就完成了,雖然我贊成人要作品化存在于世,但我認為,這作品還是要有個詩性的結尾。我說這些,不外乎想從這“死亡的藝術”中解讀自殺的根源,這個世界上,不正常死亡的事每天都在發生,自殺,是其中最具事件性的部分。有時我會悲觀地想,這世界已破了原初之相,這是個壞世界,它似乎正在往骨子里壞下去,資本和技術、互聯網、智能和時代政治,有能力讓這個世界好起來嗎?海德格爾說,“只還有一個神能救這個世界”,這句話中有曙光在涌現?只當我將這個神領悟為與存在的奧義直接相關的開端性言說,我才會去感受那曙光的存在。這些話不多談了,我繼續談“死亡的藝術”這首詩,閱讀經驗豐富的讀者,可能會將這“死亡的藝術”與普拉斯的說法深度聯想在一起,(漁網花就可能有此聯想),這并不意外,也不難理解,當自殺可被稱為藝術時,這“死亡的藝術”便可另作解讀了,顯然,當自殺者與這個世界格格不入,死亡的選擇源于對生的絕望,當人生的全部記憶否定性壓縮到崩潰點上,自殺,就成為自殺者最后權力的行使,自殺就如此這般地成了“行為藝術”,人的日子過得太窩囊了,絕望者向往死亡,這種可理解的事情,人們在情感上未必接受,由自殺進入死亡,死亡這事不會突然完成,自殺者終結生命的行為,也許,這其中有生活之暗和普遍政治性可被追問,但這自殺畢竟是對肉身的殘酷自虐,它果真有藝術和詩意嗎?我以為,從根本上說,它仍是一種令人悲憫的“受苦”行為。

這一籃子“死亡的藝術”,是沉重而悲切的藝術。在生活,在閱讀,在寫作,詩人總覺得這沉重的籃子背負在身,這是詩人的心理情境,也是她對絕望者的悲憫。漁網花文學閱讀面較寬,她對西方詩文本的閱讀量不會小,來自閱讀中的那些死亡事件,會刻寫在詩人的記憶中。一些詩人由于厭世在絕望中自殺了,其中不乏漁網花認同的詩人,普拉斯自殺了,阿倫茨自殺了,布勞提根也自殺了,中國詩壇也常有詩人自殺,這會在漁網花心里產生難以排除的隱痛,“我拖著一籃死亡的藝術”,與這自殺之“受苦”不能說沒有關聯,這樣的解讀似也可以成立。但即便如此,我仍沒有理由將自殺的行為當作死亡本來身具藝術性來談,自殺,畢竟是死亡前的行為,不是死亡本身。

另外,從文本閱讀來看,將死亡的藝術解讀為死亡本身具藝術性,這至少是過度闡釋或不當聯想,過度闡釋,是我作為讀者必須防范在先的事。閱讀,尤其是詩文本的閱讀,深入感受和大膽想象時,也常需小心翼翼,以免無意中損傷了詩意。閱讀漁網花的詩文本,我時常覺得自己是在光照很弱的深水中潛行,其中,有語言的暗流和潛意識的漩渦,我需要從整首詩的語境去感知詩人的寫作意向和生命意識,盡可能去把握詩人多變的情緒流向。這首詩的最后一個句子告訴我:“死亡就在我的籃子里/ 受苦”。這籃子里裝著死亡的藝術,這籃子是聚集著與死亡事實密切關聯的籃子,其中,有人們對生與死自以為睿智的理解(包括對自殺行為的選擇),但在詩人質疑的目光下,這籃子里呈現出的并不是由“死亡的藝術”給出的安慰,而是這觸目可見的“受苦”的事實,“受苦”,與生命在世的愿望相沖突,死亡時的受苦更是不忍打量,但悲憫中的詩人改變不了這受苦的事實,“我拖著一籃死亡的藝術”又有何用?這死亡的藝術能產生拯救的力量嗎?這個憂郁而沉重的自問并沒有成句,它隱含在詩行之中。對死亡的好奇和思的嘗試,關乎人在大地上如何存在,人們可以天真地發問:死亡是誰?但死亡是人無法確切認知的,死亡,它可以是獨異的黑暗秘密,它也許是置入在生命源代碼中無解的咒語,死亡,可以引發人們對存在的深度想象,但死亡不可能是經驗對象。詩人說:”死亡就在我的籃子里/受苦”,死亡只是被暗示在這籃子中,暗示在死亡的藝術行為中。讀到這里,細致的讀者可能會發現,這是個容易被誤讀的句子,詩人在詩句中似將死亡主體化了,其實,如我前面解讀的那樣,詩人說的并不是死亡本身在受苦,而是一切與死亡相關者在受苦,即便是絕望時的自殺,是仍是人所承受的在世存在之苦。這受苦之因,在人類存在史中,在根基虛弱的現實中,它必與人們對生與死的理解相關。由此去談,在詩人的意識里,這死亡的藝術,無論它是圖像的還是文字的,或是自殺的身體,也無論它們有怎樣的超越性,它仍是“受苦”的藝術。詩人說出了”受苦”的事實,人們生活在死亡的脅迫中,首先要去做的最重要的事,不是去追求所謂的幸福,而是如何避免受苦,詩人為此流露出深沉的憂傷,很難說詩人的憂傷與厭世情緒無關,這“死亡的藝術”,并不是人在大地上如何生存的藝術,它克服不了死亡,不能化解眾生之苦厄。

在寫作史上,詩人是對死亡最敏感的寫作者,感知力遠非尋常人能比,對死亡與時間的想象不一定弱于哲學家們。對一些詩人來說,為了理解生命在大地上勞作的意義,必須關注死亡,對死亡的好奇是對生命的敬重,從對死亡的思與想中,追問人的存在價值,它向來就關乎人如何存在,關乎存在的可能。在許多詩人的生活詞典中,沒有比死亡更刻骨的詞。一個詩人關于死亡的意識,不僅影響著這個詩人的寫作,對詩人詩學觀的形成,也會有較大影響。

艾米麗·狄金森三分之一的詩與死亡相關。她是個心思極尖銳的詩人,關于死亡,艾米麗·狄金森的意識復雜而奇詭,這與她對基督教圣經背景的疑惑和挑剔有關,人對死亡的畏懼、厭惡、驚訝和好奇,經常被狄金森置換到死亡與上帝的關聯中,這使死亡與救贖的關系,可疑而緊張。狄金森生活在基督教文化語境中,愛、天堂、天使,是她在詩中常用的詞(在漁網花的詩中,這類詞并不鮮見,這可能與閱讀產生的影響相關),每當這些大詞在詩中出現,死亡這個詞都或遠或近的在場,詩意因之而沉郁。在狄金森的詩中,生活世界常被幻境化,即便是日常可見之物,也在象征和暗示中,詩人對死亡的感覺異常而尖銳,她似乎刻意以幻覺、夢和想象架空現實事物,以抵達欲求的存在之真。我留意到,漁網花的詩也有這樣的特征,詩意的幻覺、夢和想象,幾乎改造和取代了日常事物,有理由揣度,狄金森是對漁網花產生過影響的詩人。當然,漁網花認同的詩人顯然不只是艾米麗·狄金森,包括布勞提根在內的傾向極端的詩人,都可能在漁網花的認同之列,從漁網花個人的寫作傾向看,使之認同的不可或缺的條件極可能是:出眾的才華、獨特的個人詩藝和激進的寫作意識。這顯然已不是日常個人自娛的喜好,這與漁網花個人的詩學觀相關,也與詩人對存在和死亡的態度相關。

漁網花對死亡的好奇以及關切的深度,已近乎于迷戀,遠甚于許多漢語詩人。在死亡敘事的路上,漁網花已走到了風物恍惚之地,我想起《約翰福音》中耶穌說的話:“風隨著意思吹,你聽見風的聲音,卻不知它從哪里來,去往何處”,這死亡敘事恍若發生在屬靈的時空中,詩人的低語還不聞回聲,能夠安慰詩人的不是某個前來宣示存在之秘密的神,而是詩人在孤獨中的持續寫作,是詩之為詩這件事情本身。《死亡的藝術》《我看見的天堂》《死亡快樂》《鬼的顏色》《紀念雷蒙德?卡彿》《外婆的音樂》《大小王,誰是奧菲麗亞》,這些詩都與詩人對死亡的意識相關,這意識有時晦澀如深谷之霧,有點神秘,我將這些詩作為生活中不被人留意的事件來讀,有可能會讓詩意回返到日常生活中去。

此刻,我想改變閱讀的方式,這些詩在語境上大致相通,它們都暗示了一個與死亡密切關聯的背景,我嘗試從一些詩行中行走,讓閱讀的蹤跡加入到詩人的寫作中。

“我看見的天堂/是在生命之后的害羞”,這是《我看見的天堂》中的一個句子,這個句子寫出“我”看見了天堂后的靈魂反應,在想象和假想中,詩人寫出了這個句子,指涉“生命之后”的事。不知你讀了這個句子有什么感覺,會認為這只是想象的游戲?或認為這是個臆語?我沒理由這么猜度,你常在詩與思相契處看這個世界,你知道,盡管詩與哲學都關注人存在的可能和存在的奧義,但詩的言說與哲學的言說大有不同,哲學的言說(至少是以往哲學的言說),大多是依憑著知識由理而說道,在哲學,語言只是言說的工具,而詩的言說,不是這種專事講理的言說,好的詩甚至不講理,它敞開語言之于存在的可能,它甚至蘊含著道說的力量。這些年的密切交談,我對你的了解應不算淺浮了,依我看,你極可能會對這個句子做出如下理解:這個句子雖對死亡只字未提,但“生命之后”這個說法,已暗示了死亡的發生,這“生命之后”的害羞,已不可能是肉身的害羞了,這種無肉身狀態的害羞,就只能是靈魂的害羞。在詩中,詩人預設了生命之后的去往之地,就這個詩句來談,詩人不僅相信人是有靈魂的,而且相信靈魂不死,至少會相信有些靈魂不死。死亡毀滅的不是這個“我”向往天堂的靈魂,毀滅的只是在世時與靈魂關系曖昧的肉身,與無廣延性的靈魂不同,肉身是具物性之肉身,它在時間中的朽敗和崩潰,乃物性使然,這肉身雖是人生意義和價值承載的肉身,但它是有限持存在大地上的易朽之物。“我”看見了天堂后的害羞,在詩的言說中,已與肉身無干,它是靈魂的表情。從日常經驗去談,這害羞的表情,你可能會解讀為與陌生者相遇時不好意思,也可能解讀為領有了某種饋贈者的不踏實或內疚,這是由于資格的欠缺,這樣的解讀不無成立的理由。當然,你可能還有其它解讀,比如,詩中的“我”看見天堂,會有成就如愿之事的大喜悅,會為曾經對死亡的畏懼而害羞。至此,我對你閱讀心理的揣度,與我的閱讀感受大致相似和相同,唯一可能不同的是,詩人看見了天堂后的這種害羞,在我看來,也有可能指向詩人對今生今世個人存在的反思,不僅只是對畏懼死亡的反思。與人應有的知恥之心相關,害羞,向來是低微者和謙恭者的害羞,偉大者從不害羞,現象學家舍勒甚至不斂鋒芒地說,站在高處的人沒有害羞感,可疑的高處站著可疑的人,我認同舍勒這個說法。人還沒有達至真正的自知,它仍是欠缺著的生命,生活,也仍是欠缺真知的生活,正因為如此,人是朝向可能生活存在的人,這靈魂的害羞,可能是由對個人存在的反思而生。我的說法僅供你參考,對這個詩句的解讀不宜太獨立,一首詩中某個句子的意義,離開了它所處的句群關系,就不能與整首詩的詩意相契一體,也不太可能充分顯示,這還需從整首詩的語境去談。

漁網花的幾十首詩我已發你郵箱了,這首《我看見的天堂》應在其中,你可去查看,這個句子之后,便是詩人對今生今世個己生活的敘說,具體詩作我就不例在這里了,從“一切嬉戲/源于純真的本性”,到“享受和想像/所有生命的未知/如果需要/我自己支付那些帳單”,這都是一些自白的句子,在漁網花的詩中,這類果斷明亮的自白極為罕見,詩人以嬉戲的方式存在于世,對未知者的好奇和想象不止,這意味著對存在之奧義的窺探,詩人如此這般地生活著,這種“嬉戲”的方式,也是“游戲”的方式,它不僅出離了共公生活秩序,與眾識相悖,也有可能不合神意,這些也都可能是詩人害羞的緣由。

幸福主義在教科書上告訴人們,這大地上的許多路都通往幸福,但人們走著走著就陷入苦難之中了,幸福似乎成了某種暗藏魔法的疑惑。少部分人勞作在大地上,對幸福生活已不再指望了,只期待這個世界不更壞,他們已成為幸福主義的懷疑者,但大部分人仍將幸福生活作為人生最高愿望。幸福否定不幸(也會否定這首詩中死亡的藝術),幸福,是對生活的一種極端感受,就實事來說,這種情感高度滿足的生活感受,顯然很難持續保持。在生活中克服了不幸的人,也可能只是個幸運的人,但未必是幸福的人。在這個世界上,像維特根斯坦那樣認為“我的一生很幸福”的人,殊為罕見,天才哲學家維特根斯坦對人的存在及言說的可能好奇,他才華橫溢地言說了他可言說的生活(他認為某些東西在世者不可言說),并覺得自己使命性地完成了短暫的人生。也許,維特根斯坦的靈魂與天堂相遇時,不必有“生命之后”的害羞了,但詩中的這個“我”并無不害羞的充足理由,使之害羞的是“我”在世生命整體存在的欠缺(盡管詩人堅持詩意地存在于世),這個“我”,以嬉戲的方式存在于世,這是風險自擔的選擇,在這自白中,這種選擇如有所不當,詩人并不回避為此買單。

與人生的各種困繞、焦慮不安和厭煩有關,關于死亡,漁網花不僅有極端的感受,甚至有反諷苦厄人生的祝福式表達,《死亡快樂》便屬于這類詩,詩題已公開表明了態度,它與人們目睹死亡事件時的悲痛、哀傷情感相反,由死亡而生的卻是快樂的感覺,這快樂是不會無由而生的,但它何以能從人們畏懼的死亡中產生呢?“死亡快樂”,是個反常的祝福的句子,在這首詩中,詩人愿死亡之于死亡者是快樂之事,并祝福死亡者擁有生前不曾擁有的快樂。不難理解,當死亡成為某種祝福之事時,這其中,就有祝福者對在世存在的憤懣和指控,甚至是對壞世界的詛咒。“目前還沒有相應的卷發/可以配合它的靈魂/剪刀手愛德華/和我的無頭電腦相配”,詩的上半部分,詩人將自己與剪刀手愛德華關聯,而用以寫作的無頭電腦與愛德華的剪刀手產生了匹配關系,剪刀手愛德華已部分地成為詩人的自喻。只有剪刀手愛德華自理的有特異之美的卷發,才有資格相契于愛德華的靈魂,對剪刀手愛德華在世時獨一無二的形象,詩人給出的贊譽由外而內,肯定了愛德華不凡的靈魂。

《剪刀手愛德華》這部電影你可能已看過,如果你沒看過,就難以較恰當地理解這首詩了,你對影像藝術留意得不算很深,我還是做點介紹為宜。電影人物剪刀手愛德華,是個半成品人造人,是個沒有人類之手只用剪刀替代手的“殘疾人”,但這個人造人的人性中,只有飽滿而純粹的善良,應該說,是一種從不生惡念的新人性。剪刀手愛德華原先住在山中某個城堡中,因某個機緣下山進入了人類生活,他對這個世界驚訝又好奇,決定向人類學習如何生活,包括對愛情的享有。愛德華與人類最初共處的日子里,剪刀手的手藝出神入化,他行舉助人,絕無功利計較,心地明亮,皆以善為本。但愛德華不久就不被許多人接受了,他成了人們敵意的對象,這是由于愛德華沒有人類之手,他那雙奇特的剪刀手在創造美和幫助他人時,不意中會劃傷他人,甚至劃傷了他心愛的女人,愛德華因此遭遇了人們的誤會、誹謗和陷害,對愛德華來說,在人類,向往著美和無私的善舉難以實施了,他對女人”金”的愛,已成了不可實現之事,“我放下這剪刀,就不能保護你,我擁有這剪刀,就不能擁抱你”,遭遇人們拒絕的愛德華不得已回到了山中那個城堡,他在傳說中死了,死于人類對這個半成品人的誤解、誣陷和拒絕。人們對愛德華的這種誤解、誣陷和拒絕,也指向不被人們認領的新人性。

至此,“剪刀手愛德華/和我的無頭電腦相配”這個詩句,已可獲取恰當解讀了,詩人的寫作與剪刀手愛德華的在世行為,有相同的生命意愿,詩人立身處世的態度,寫作中的創造行為不被理解時產生的孤獨,都隱含在“相配”這兩個選定的漢字中。當然,這是被我讀出來的意思,詩人只是在暗喻,并無相關語意上的補寫(由于電影人物愛德華廣為人知,詩人沒有對愛德華的身世作相關鋪墊),這個“相配”,不僅是詩人在電腦上的寫作與愛德華的剪刀行為在形式意味上的相配,愛德華的行為遭人非議,正如詩人的寫作不被人們理解,這種孤獨的感受嵌入在“相配”這個詞里,詩人不愿公開說破這層心思(可能是詩藝的需要),這種由暗喻而生的抑制,一定程度上導致了詩意的壓縮,釋放詩意的合宜方式,是讀者對詩人生活和剪刀手愛德華生活的聯想。當然,這種聯想的必要條件是,讀者必須了解電影人物剪刀手愛德華。

“到第二天早晨/你是怎樣做到的/以死亡的速度高飛”,第二天早晨,被暗喻力充滿的夜晚消失了,獨一無二的卷發匹配獨特靈魂的愛德華也消失了,夜晚與剪刀手愛德華的這場奇遇,出自詩人的夢或寫作的想象,這個世界太欠缺愛德華這樣的人了,即便他只是個半成品人,有個剪刀手愛德華在場,是令人向往之事,詩人夢見和想象到電影人物愛德華,是不難理解之事,但第二天早晨,剪刀手愛德華離詩人而去了,他“以死亡的速度高飛”,死亡而能高飛,不墜幽暗之地,這與通常的死亡大相徑庭,愛德華的那個去處讀者自可想象。

《死亡快樂》的下半段,愛德華從夢或想象中離去,詩人沒有發出尋常感嘆,只寫傳說中的那個她(愛德華所愛的女人“金”)對愛德華的愛意和懷念(這個“她”中或許有詩人漁網花的影子),結合我對這首詩前半段的解讀,在愛德華“以死亡的速度高飛”之后,“她”對愛德華的愛和懷念,由于與共識相左,它保持在不被打擾的寧靜中,在愛德華離去之地,傳說中的這個“她”,獨自開了一朵小黃花,這是獻給愛德華的小黃花,在早晨,這朵小黃花發出了金子的光芒,花意豐富,它讓這首詩的詩意豁然明亮了起來:被詩人夢見或想象到的剪刀手愛德華,他曾在這個世界上學習生活,也熱愛生活,但他的愛在這個世界上不可實現,這個世界拒絕了他,愛德華在人類過好向善日子的道路中斷了,(在詩人以這臺電腦上寫詩之前就已中斷了),死亡,是愛德華告別人生不幸的出口,死亡快樂!

對電影人物愛德華的生活遭遇不陌生的讀者,不無理由認為,“死亡快樂”這個祝福乃是個事件,人們從中可讀出詩人對生活隱含的發問,以及詩人的孤獨和深切的悲傷。

漁網花的詩常提及亡靈,他對死亡的意識之敏感和豐富,從我選讀的這幾首詩中還不能充分看出,你如有深入的興致,可從我發給你的那些詩中去閱讀。你可以覺察到,漁網花在寫她個己生活時,在寫周邊人們熟悉的日常事物時,與艾米莉·狄金森較為相似,她的許多詩中都有與死亡相關的影子。如前所說,與狄金森一樣,漁網花也是個內傾型詩人,內傾者更關注生命中內在的東西,對現實的認同度較低,人們大多熱衷于喧囂的生活,漁網花對生活的感受總體上卻是低沉的,低沉而偏于神秘。她的詩中少有明亮熱烈的感受和情緒,這些感受和情緒,像是罩在深秋黃昏的冷霧之中,有時,這些情緒和感受不僅突兀而生,而且大多是片段式的,甚至似乎刻意撕裂性地拒絕完整。何以如此?我不能對此做出肯定性應答,從文本看,她對生活的敘說從來是反平面化的,也反日常語意承接的流暢,敘說中無交代性突然折轉的痕跡也非常明顯,如不進入對詩人寫作心理和精神運行方式的揣度,讀者似乎便只能止步于句子的裂隙之中,或者說,會被隔離在閱讀的界線之外,坦率地說,我在閱讀中也多次遇到類似的情狀。在這方面,漁網花的寫作經常顯得任性而偏激,并且已成個人的“風氣”,也許,這與漁網花對詩藝的理解相關。對死亡的好奇和關注,曾深度激發了詩人艾米莉·狄金森的寫作,對漁網花來說,也是如此,不同的是,狄金森關于死亡的詩中有她對基督教圣經文化的發問,由此來沉思人生的意義,而漁網花這些涉及死亡的詩,較少有對文化大語境沉思后的鋒芒,大多是出自詩人對他人之死的生命感受,處在對死亡這類事異常敏銳的感悟中。

寫詩,是人類勞作中意義最深刻的勞作,寫出好詩絕非易事,詩人經常是陳規舊矩的僭越者,他們是人類情感最豐富的群體,也是最想入非非的特殊群體。一個寫詩的人,即便有較深厚的詩文本閱歷、生活經驗和歷史文化的蘊積,不一定就能成為別開生面的詩人,寫出好詩絕非易事,寫詩必須具備一些重要條件,首先需要出眾的才華,這才華集中顯示在詩人對語言的親密態度中。這個世界經常對詩人有敵意,許多詩人仍在困境中堅持寫詩,但大部分詩人并沒有個己的詩學觀,沒有寫作意識的自覺,這個瓶頸就打不破,寫出好詩的可能性就極小了。優秀的詩人有必要將自身置入寫作史中,看清自己有沒有獨立其中的姿態,在現實寫作秩序中,還需要與才華相契的寫作勇氣,要有在詩藝上對詩壇的挑釁意識和個人創新精神,如此這般,才能在寫詩這方面有所造就。

作為詩人,漁網花對詩之寫作有自己的想法,她曾在詩中自語:“基于主觀的欲望和技巧/我坐在窗口/反對外面的詩”(未來之詩),這是她寫作主張的自白。這個窗口“外面的詩”所涉甚廣,所指未明,但應不是指向整個詩壇,詩人關于“主觀”的提示,大致是指詩人只愿去寫她個人的內心生活,并欲求她個人的那種詩藝。其實,她的詩文本顯示了她的主張,漁網花的有些詩也介入現實中的日常事物,但往往讓這些事物在句子里懸浮起來,使之不現實或不夠現實,讀之如入幻境,一些頗見才華的詩中,句子虛靈氣較重,這顆主觀的心另有所向,詩人似乎是朝向神秘的虛無去寫作。我覺得,在漁網花的意識(包括潛意識)中,生活的意義不在那些舊知識中,不在主流話語的教導中,也不在庸常的經驗中,而是在詩的寫作中,也只有從詩的寫作中,才可把握生活的意義,寫詩乃生活根本之事,雖然一切存在都是寫作的背景,但死亡,這必須在驚訝中對之保持好奇的死亡,才是漁網花個人寫作的最深背景。

(三)

這封信寫得較長了,覺得這習慣于深夜不眠的身體中,仍有大量未明的句群在暗流般涌動,要與你交談的一些話尚未說出,我不揣冒昧地繼續寫下去,請你繼續保持閱讀這封信的耐心。依我看,談閱讀不只是與生活相關,而是正在生活,你正在閱讀,也是正在生活。以我對你的了解,只要這閱讀的游戲性仍鮮活在這封信中,你就不至于不耐煩。

不過,可以提前告知你,大約還有幾千字的篇幅,這封信就要完成了。

我瀏覽了一下上面所寫的那些文字,這閱讀的游戲出入于文本,解讀的自由看似信馬由韁,并常有節外生枝的事發生,由閱讀產生的聯想,是閱讀的自發反應,也可以說,是聯想力的自行繁殖,是閱讀者思與想的綻出。因此,我不堵截這些狀態的發生,也不必有“過度闡釋”之憂,這其中,既有我介入文本的專注,也有關于寫作技藝的嘗試,如此情狀,可理解為是游戲之游戲性使然。這游戲是向他者邀約性敞開著的,讀者從任何句子都可以介入其中,畢竟,這是游戲者在閱讀中與世界重建關系的游戲。

詩文本的閱讀就更是如此了,它不是去尋求哲學和政治對這個世界的解釋(生活本身的解釋力實際上經常高于這類知識),而是獲取詩意的滋養,它關乎人對存在的領會(包括對人的有限性和死亡的關注),關乎有死之人如何在大地上存在,才算是好自為之。無論對閱讀者還是寫作者來說,這些都是最深刻的愿望。

閱讀而不寫作是常見之事,但沒有不閱讀的寫作。對寫作者來說,必先自覺地投身于閱讀,閱讀與寫作深度關聯,閱讀影響寫作是不爭的事實,寫作者的閱讀,寫作者的閱讀(包含對哲學和其它領域文本的閱讀)是意味深長的勞作,它有別于日常娛樂性的閱讀,不會輕松如日常游客去某地閑看風景,而是要在閱讀中剝離各種現實之蔽,發現人性之欠缺,并意愿著以創造性文本作為對生活世界的饋贈。為寫作而閱讀,與閱讀的游戲相比,寫作的游戲與文本創造相關,可以說,它是更深入的游戲,如我正在進行的關于閱讀的寫作也應如此。

閱讀和寫作,都是正在生活,它不是發生在天空深處某個云朵上的事,它發生在你的書房、陽臺或圖書館,或是發生在任何一種社會空間,也都是它發生在大地上,發生在每個自我與他者共存的生活世界里,生活世界,是我們每一次閱讀每一次寫作的發生地。人們在生活世界中共存,他者的影像經常飄忽不定,自我也不是可以寫實的圖像,無論漁網花是多么內傾的詩人,她的寫作,也總是時隱時現地與他者相關聯(包括拉康那個神秘的大他者)。

如果你問我:詩人的寫作能不能讓生活世界好起來?我的第一種回答可能簡單了點:詩人們的寫作,有可能讓生活世界好那么一點點,至少不會推動這個生活世界更壞,其實,我不會滿足于這第一種回答,我的第二種回答,是從根本上對詩人寫作的肯定,即便這寫作是帶有絕望意味的寫作,詩人是存在命運的領悟者,是順應這命運向公眾言說的人,詩人可能生活得比許多人辛苦,但詩人的日子不會日薄西山,它會在時間中刻記下去。詩人,極可能如同漁網花詩中那群領有神諭的烏鴉,它們的叫喊聲提醒人們,某種時刻就要到來了,那些做好準備的人,可以看見尼采贊譽的那種曙光。由此去談,生活世界中多一個真正關注命運的詩人,比多十個以紙幣為本的資本家重要,這是由于,詩之重要與人的精神根基相關。今日之人,大部分已成了相對主義的奴隸,在庸常無思的日子里,唯私欲才是緊要之事,實際上,這個時代的資本、技術以及維護舊秩序的各種權力,都已被欲望的病毒深度侵入,許多人其實已不堪欲望之重,在這種存在境遇中,詩人何為?這是個你有能力越談越新的老話題,也是有必要再談論的話題,期待你在回信中敞開它。

總之,詩人的寫作以及人們對詩的閱讀,絕不是吃飽了撐出來的事,也絕不是人們耿耿在懷的名利之事,在我看來,寫出好詩和讀到好詩,是罕有的幸運之事,并且我認為,除了那些侮辱寫作的文字之外,寫作之事緊要又急迫,尤其是當人們意識到,寫作意味著發明和創造,人是未完成的文本,而且是有待改寫的文本,這樣的事就更不難理解了。

寫作之事,往往緣起于閱讀,對寫作者來說,閱讀影響寫作是不爭的事實,這種影響取決于文本自身的價值,也取決于讀者的閱讀能力,閱讀對寫作者會產生多大影響,這就因人而異了,因異而顯出寫作者的觀念之別,也因異而有文本差異之事發生。

詩人漁網花的寫作與閱讀的關系甚深,她寫詩的靈感和觸發點,有許多都是產生自文本閱讀,她的文本閱讀面不會小,尤其是她對西方文學和藝術類文本的閱讀。從她的詩文本中,我看不出詩人與中國圣賢精神往來的印跡,也看不出漢語詩歌傳統對她的影響,這顯然與詩人文本閱讀的選擇相關(這不意味著漁網花忽視中國經典和中國詩歌傳統),《艾米莉·狄金森》《布勞提根寫詩那么好》《丟勒》《阿倫茨》《紀念雷蒙德?卡彿》,讀者從這些詩題,不難發現漁網花的寫作與她個人閱讀的關聯。

這些與文本閱讀關聯的詩,顯露了漁網花的詩學傾向,她認同的詩人,都屬于才華出類拔萃者,生活方式與眾有別,在現實中的個人處境基本上都很窘迫,這些詩人都是與寫作傳統較勁的有異端氣息的詩人。

我們來讀《阿倫茨》這首詩。

阿倫茨

在很多詩選里

看著看著

會突然出現一個

名叫阿倫茨的人

像是他突然出現

手里拿著斧頭

他說他要來救你

是的,這就是阿倫茨

像新婚三個月后

失蹤的主人

回家來。

初讀《阿倫茨》,對詩人阿倫茨不甚了解的讀者,可能會覺得詩人在這首詩中流露的心情是喜悅的,甚至還有些興奮,了解阿倫茨的詩和他身世的人讀了這首詩后,感覺就會沉重起來,會覺得這首詩中有孤獨者的某種隱痛。

大部分讀者對荷蘭詩人揚?阿倫茨并不陌生,他一出生就被父母遺棄了,一個被遺棄之人,成了阿倫茨刻記在心的個人身份,他被遺棄的創傷一輩子也沒愈合,阿倫茨在這個世界上舉目無親,他和這個世界相互不接受,甚至互存敵意,他短暫的一生孤獨而艱辛,死亡的影子時常飄在他瘦弱的身體里,他孤獨地寫詩,寫言說這內心孤獨的詩,從寫詩中獲取些許的安慰,但在個人詩集出版的當天,詩人阿倫茨跳樓自殺了(他在世時最后的那點灰暗時間,只是在等待這本詩集的出版)。

《阿倫茨》這首詩的寫作緣自于閱讀,漁網花寫這首詩的最初沖動,極可能與她再次讀阿倫茨的詩有關。這是一首寫孤獨的詩,如果詩題名為《孤獨》未必不可以,但顯然不如《阿倫茨》好。這是由于,有一種說法迄今仍在詩壇流傳著,詩人阿倫茨是“這個世界上最孤獨的人”。

阿倫茨的詩以及他的孤獨生活,漁網花比一般讀者了解的多,可能是詩人在生活中對孤獨的感觸頗深才寫了這首《阿倫茨》。

這首短詩,是由三個不分段的部分相應而成,區分開來說,是由一個敘事轉入一種想象中,再從這想象進入一個比喻,一切進行得從容自如。“在很多詩選中/看著看著/會突然出現一個/名叫阿倫茨的人”,這是在敘說個人閱讀之事,在眾多詩人中,阿倫茨突然格外醒目,接下去,詩句中有個微妙變化,“像是他突然出現/手里拿著斧頭/他說他要來救你” ,這里由“突然出現”一瞬間變成了“像是他突然出現”,這個“像”,在隔離現實,詩人似出現了幻覺,其實,是以想象改變閱讀的情景,進入到內心生活之中,在想象中,阿倫茨對詩人開口說話了,他手里拿著斧頭,他是來救“你”的,詩人將阿倫茨對詩人說的話轉給了這個不見面相的“你”(“他說他要求來救你”)。讀者可能不解的是,阿倫茨何以能救這個孤獨中的”你”呢?漁網花對《我 》這首詩一定印象深刻,《我》是詩人阿倫茨的代表作,在這首詩中,阿倫茨對自己徹底貶損后,突然覺得自己明天就是可以救世的上帝。“也許/我明天來/找您 /提著斧頭/ 但是/ 請不要驚恐/ 因為我/ 是上帝”。寫出阿倫茨這些詩句,我想,你大致能明白這個孤獨中的“你”何以能被救了,盡管,這個可能得救的理由完全不在哲學命題中,也完全反現實,它只是出自詩人的愿望。

第三部分似乎與情感祝福有關,它蘊含在一個比喻中,要來救“你”的阿倫茨“像新婚三個月/失蹤的主人/回家來”。讀者可能會好奇,詩人在這首詩中略去了第一人稱,出現在句子里人物只有“他”和”你”,這個身份未明的“你”,才是阿倫茨手里拿著斧頭要救的人,有某種心理危機的孤獨者是這個“你”。這首詩的第三部分,詩人以新婚打比方,新婚三個月失蹤的主人回家來了,想念是由于愛的欠缺,在新婚之家中,愛是其中應有之意,在詩人心里,唯有愛,才可能克服這孤獨,孤獨的日子要以愛的方式去抵制,但這個關于新婚的比喻是指向詩中的這個“你”,還是指向轉達阿倫茨話的詩人自身?這個“你“是誰?這個比喻中含有明顯的性別意識,這個“你”如果不是女性,似解讀不通,但如果這個在孤獨中將被安慰的“你”就是女性,我需要提醒自己的是,在什么情境下,詩中的這個“你”才不可與詩人的身份置換。

一些詩人生活在孤獨中,孤獨感幽暗而尖銳,詩人的感性遠比常人豐富,不堪舊秩序制約的詩人,為可能生活而寫作,當庸常的日子已被豐富的想象力厭倦了,而意愿中可能的日子又不能從詩中發明出來,這種孤獨感就會更加沉重,而且是鄰近虛無的沉重。在這個世界上,如莊子那樣在孤獨中泰然處之者極為稀少,即便在哲學家這個群體中,能不以孤獨為不幸者也向來甚少,孤獨的不幸與孤獨者的境遇相關,那些并非無思而孤獨者,只能在孤獨中沉默,就更加不幸了,其實,絕大部分孤獨者終因孤獨而瘋狂和絕望。在個人存在的特殊情境中,有時,人對孤獨的恐懼會甚于恐懼死亡(阿倫茨的死亡,便是支持這說法的典型個案)。

因孤獨而自殺的名單上,已有許多詩人的名字。孤獨這棵樹開著憂郁的黑花,詩人寫詩,能不能堵截這棵樹結出絕望之果?我也孤獨,我也寫詩,但我不能回答這個問題。

漁網花在《阿倫茨》的最后部分,提供了一種以愛的事實克服孤獨的方式,由新婚暗示的這種愛,接近日常之愛,出于閱讀的審慎,有必要說明一下,它可能是日常之愛,也可能是形而上的抽象意味的愛。

無論是日常之愛,還是形而上的抽象意味的愛,以這種愛的情感去克服孤獨,這是否可能?首先,孤獨者的孤獨,不完全是愛的欠缺,人要在這個世界上實現為人,從人對自身的這個要求來說,孤獨者在社會生活中所以孤獨,有它更深的緣由。再說,這種愛的情感雖可贊許,這情感不可能只獨立在詩人心里,它需要以合宜的方式顯露在愛的行為中(包括寫作行為),也就是說,這愛的情感(即便是形而上的抽象意味的情感),它也需要落實到人的實踐智慧中去,它總是發生在自我與他者的關聯中,也總是關涉到愛與被愛者的身體和爭執中的倫理,如果我們在生活中將愛的情感純粹化了,可能正如康德在《何為啟蒙》中所說的那樣,是那種“自己所加之于自己的不成熟狀態”。這個世界上從無一事一物純粹,一切都在與欲望相關的深度糾纏和雜染之中,作為行為的愛,必須進入他者的存在,沒有充足的理由認為,這種愛的行為不會成為生活中晦澀的事件,一旦這愛事件化了,如果這事件在生活中難以消解,就會反過來加深人的孤獨。我這么說,并不是對愛的情感不太信任,我不過是說出實事而已。我以為,生活世界盡管欠缺關懷和愛,但僅只是愛,不可能從現實中拔掉孤獨的根,它只可能緩解孤獨的某些癥候。

說的這里,想到漁網花另一首相關愛與死亡的詩:《大小王,誰是奧菲麗亞》,這首詩敘說的是某個與愛相關的事件,它大致能對我上面那段話作詩意的補充。

“我出的是小王/拿在手里的一張黑白王牌/其它的牌靜靜地躺在桌子上/包括那張大王/也脫下它華彩的外衣/搭在椅背上”,這是一次牌桌上的博弈,詩人敘述了博弈現場的情境,大小王都已出場了,我出小王時,那張大王牌與其它牌已靜靜地躺在桌子上,大王的身上已無遮掩之物,他“脫下它華彩的外衣/搭在椅背上”,真相大白于天下,這場博弈中的激烈較量已成過去了。

大小王已在這個牌局中顯示了各自的狀態,但“誰是奧菲麗亞”?

詩人以這個緊隨大小王之后的突然發問,將讀者帶入對莎士比亞作品《哈姆雷特》劇情的聯想中,如此,愛的情感與悲劇就糾纏在一起了。大臣波洛涅斯之女奧菲麗亞,是王子哈姆雷特的愛戀之人,她曾經純潔善良,過著無憂無慮的日子,但大臣涉嫌謀殺國王被復仇的王子哈姆雷特殺死后,奧菲麗亞撕裂的感情陷入崩潰狀態,她整天唱著一些別人聽不懂的歌,到處茫茫然然地游蕩,不幸落水淹死。奧菲麗亞與大小王聯系在一起,這牌局喻示的真相與謀殺相關。應該說,從詩題開始,這首詩在情境安排上就比較用神,讀者不難看出,誰是奧菲麗亞這個發問,看似僅指向與大小王相關的劇情,實質上是指向劇情之外現實生活中“我”的存在,這個“我”與奧菲麗亞處境相似,在從未預想過的變故中,這個出小王的“我”(“我出的是小王“這個句子,暗示了奧菲麗亞與王子的情愛關系)這愛的情感遭遇了傷害,也因這意外傷害而痛苦悲傷。在詩的下半部分,詩人從奧菲麗亞之死中產生了悲劇性聯想:

我驚詫于一場寂靜

于是也勇敢地放下自己

頭發

像一把亂草

漂浮在水面上

在西方繪畫中,以《奧菲麗亞》為題的畫有多幅,其中,以米萊斯畫的《奧菲麗亞》最有影響,奧菲麗婭靜靜飄浮在水面上,小河清澈,四周是成蔭的古木,時花正開,一個由各色花朵編織的花環,散落在奧菲麗婭手邊,水中藤蔓纏卷,水草在舒展,整個畫面凄涼而哀婉。詩人讓這個在牌局中出小王的“我”,模擬了《奧菲麗亞》這幅畫的情景,“我”的“頭發/像一把亂草/漂浮在水面上”,詩中的這個“我”,如果沒有與奧菲麗亞的愛受到打擊相似的遭遇,這種悲劇性模擬,也就沒有必要的情感依據了。

批評界常有人認為,什么樣的詩人就寫什么樣的詩,這么說未必合適,反過來說,可能更合乎實事,實事是一個人寫出什么樣的詩,他便可能會成為什么樣的詩人。詩人寫什么樣的詩,在于詩人如何寫,就詩的寫作來講,詩人的文本在藝術特征上的差異,往往與詩人們思與想方式的差異直接相關,中國當代詩人的人數,可能已相當于一個小國的總人口了,不會少于幾百萬吧,從寫作的現實秩序看,大部分詩人在思與想的方式上沒多大差異,對生活的感受也大致相同,他們的文本欠缺陌異性,相互之間認同度比較高,并拒絕那些與己相異的寫作力量,由此而產生的爭執,一旦極端化,就可能導致詩人之間的互損,我認為,這與詩人們對同質狀態的反思不足不無關系。其實,一個詩人思與想的方式,決定一個詩人寫什么和如何寫,一個寫詩的人會成為什么樣的詩人,取決于他寫出了什么樣的詩,這首先且主要還是看這個寫詩的人如何思與想。

正是由于思與想的方式之于寫作之重要,讀《大小王,誰是奧菲麗亞》這首詩,我留意了漁網花寫這首詩時是如何思與想的,詩人從日常紙牌的游戲中由主牌大小王,聯想到《哈姆雷特》中的國王和王子,詩人的意識深入劇情后,又由王子哈姆雷特帶出情感遭遇了不幸的奧菲麗亞,誰是奧菲麗亞?這個發問赫然出現在詩題中,這是對讀者的重要提示,它應能牽引讀者的心思,詩人已有寫作的“籌劃”,奧菲麗亞這個名字只出現在詩題中,在下面的詩句中只字不提,讀者會在這個提示的引領下,進入《哈姆雷特》的劇情。在與大小王相關的劇情中,王子復仇改變了他與奧菲麗亞的情感關系,這些也不必在詩中做鋪墊式敘說(說讀者已了然的東西,可能是多余的敘說,讀者要完成的事,交由讀者去完成),至此,詩人的意識再度發生轉向,以奧菲麗亞的個人遭遇轉向詩中敘說者“我”的生活,此刻,讀者的注意力聚集在“我的行為中,誰是奧菲麗亞?這個發問已與敘說者“我”緊密關聯在一起,再經由這個“我”對奧菲麗亞死亡情景的悲傷模擬,全詩以幾個貌似簡單的句子完成了。這樣的”籌劃”,關于這首詩寫作的本意仍是有所隱匿的,它談不上是高度自覺的“籌劃”,也可能與漁網花多年來對詩藝如何思與想相關,或者說,這已成了她個人的習慣性寫法。在漁網花的詩中,凡是可供讀者深度想象的空間,并不直接作鋪墊性描述,這些可想象的空間,往往折疊在詩行之間,這在漁網花的詩文本中是常見現象。不過讀者如缺乏必要的閱讀見識,就很難抵達詩中暗示的深度,如此看來,讀漁網花的這類詩,讀者要有一定的閱讀見識,要有互文性閱讀的聯想力,圖書館中的有些文本(尤其是哲學文本),的確隱含著對讀者閱讀資格的要求,我覺得,漁網花的詩文本并不置入這種要求,她只是以她個人對詩及詩藝的好奇在寫作,至于讀者會不會遇到閱讀的瓶頸,對此,她可能就較少思及了。

漁網花這種不常見的寫法,與她個人思與想的方式相關(關于她如何思與想的事,我不在這里詳談),是如何思、如何想在影響和左右著她的寫法,這樣的寫法,一些讀者和詩人可能很不習慣,也許,只有像布勞提根那類詩人,才會對這種寫法有較高興致。

閱讀詩文本,是一種以感悟為重的生活,詩文本寓意豐富,從中可解讀出生活世界意義的欠缺,可吸取滋養生命的力量。談閱讀,可能也關涉評論,但與評論有別,在閱讀中評價哪些詩寫得牛逼,或哪些詩寫得差勁,哪些詩人不可能成為大詩人,而哪些詩人不一定是小詩人,這都不是我擅長的事。此刻,我只在乎閱讀這事如何持續,如前所說,我閱讀文本的主要興致在于:進入文本后,我想盡可能敞開和豐富文本的閱讀維度,讓閱讀的游戲性保持在鮮活狀態,閱讀中的自我會部分地進入他者世界,交互的事實不斷發生,這其中也包括我對自己如何解讀文本的好奇和敏感。從我行文的方式,你應已看出某些堂奧了。

前面,我已讀過漁網花的一些詩,它們與死亡、孤獨和愛相關,與這些“主題”關聯的其它詩,主要是她寫個人的“日常”生活,我為日常這兩個字加上了引號,這是由于在她的這些詩中,她的日常生活與人們平時理解的日常生活差異甚大,甚至差異到很不日常的狀態,是一種趨于靈知的狀態(其中有部分原因,仍是與她的寫法相關)。

漁網花有一首寫自己看星空的詩,似乎天空中有許多靈暈被她的目光所見,這與人們尋常看星空時的感覺大相異趣,在漁網花的凝望中,或者說在某種靈視中,天空的幽深和神秘正向她展開,并與她個人瞬間入幻的奇特感受和想象相契,讀《星星病房》這首詩,詩中的句子幾乎都關乎天空,沒有一個詩句提及大地上的事物,而我的心思卻直往大地上下沉,應該說,這首詩未顯露于文字的那部分,與詩中的那個“我”在大地上的處境有更深的關聯。

仰望星空,是每個人都有過的好奇行為,人們看見滿天發出光亮的星星,會對寥廓而深邃的天空驚訝又好奇。星空的神秘在于未知,康德在《實踐理性批判》最后一章申明:“有兩種東西,我對它們的思考越是深沉和持久,它們在我心靈中喚起的驚奇和敬畏就越會日新月異,并持續增長,這就是我頭上的星空和心中的道德律“,刻在康德墓碑上的這段名言早已廣為人知。在康德那里,星空是給予在先的未知存在,而道德律令,是人在大地上完善人性的理性認知、反省和綜合判斷,是一種自我命令,沒有這兩者的深度結合,人就不可能達到存在的自覺。但是,詩人漁網花看見的星空,并不只是物理學和天文學的天空,不是需要科學知識去充滿的天空,這神秘幽深的天空,已被詩人注入了對未知者驚訝的詩性。仰望星空的人必立身于大地,關于大地,有一些近于悲觀的說法,這大地仍是欠缺勞績的大地,人在大地上已根基虛弱了,大地上文而未明的事物眾多,也許,這個世界上的惡(包括平庸之惡),不僅僅只是善的欠缺,人們糾纏在二元界別中,在舊秩序中難以出離,也許,人本身已成為深淵化的事件了。詩中的那個“我”未必有類似想法,“我”看星空時的感受,只與“我”當時的精神狀態相關,“我”在大地上仰望深邃的星空,這懸掛著許多房子的星空,在這個“我”的眼里,不再僅只是個未知的存在,這玄秘的天空,是一座可救治人性之弊的醫院。

“它們至今不讓我去那樣的房子/它們用水果聽診器聽診果園里的孩子/有誰愿意去那樣的房子/那些小醫生充滿隱喻”(《星星病房》)在這個半童話式的敘說中,它們,人類之外的未知者,至今仍不接受“我”離開大地去住天空中“那樣的房子”,在“那樣的房子”里,神秘的未知事物正在發生,當天空是一座醫院時,一些接受聽診的孩子,如同果園中尚未成熟的果子,正在接受庇護和醫治。想進入懸掛在天空深處的“那樣的房子”,是“我”在心已久的個人愿望,對天空中那些“星星病房”的向往,這個“我”已自認為是個需要救治的人(至少在“我”的潛意識里是如此),也許,大地上的每個人都有某種不可命名之病(這個“我”也在其中),而大地上各種哲學和政治的處方不起作用,只有隱匿在天空中的“它們”(那些小醫生)才可以救治,“我”對“那些小醫生”敬畏在心,在詩中,“我”向往救治的愿望至今未實現,那些神秘的房子,乃醫治和庇護之所,但“它們至今不讓我去那樣的房子”,那些“小醫生”還沒有與“我”照面,“它們”,不是人類理性可認識的存在,“那些小醫生充滿隱喻”,這個靈知般的句子似乎給出了暗示,只有詩性的想象才能進入這隱喻之中。

也許,質疑人類中心主義者,不在揣度神意的禁忌中。在文學的意義上,我是個有神論者,我總覺得,人們在文學中談論的神是從語言中隱匿的,而人們常說的神意,未必在語言的寂然之處。漁網花詩中的“它們”(那些小醫生),與神這個詞寓意相通,“它們”,存在于非人間秩序中,乃是無大地性、無肉身性的屬靈群類。此刻,“它們”這個詞培養了我的聯想力。“它們至今不讓我去那樣的房子”,我對這個斷言性詩句的聯想是:天空中懸掛的房子并不是為這個“我”準備的,作為詩人,這個“我”有義務不離開大地,“它們”不接受這個“我”去那樣的房子,是由于這個世界上欠缺詩人,欠缺別開生面的寫作,寫詩是一種有待認同的勞績,也是詩人對這個世界的饋贈。真正的詩人,不是那種只在寫作中意圖光照自身(包括名聲和文學地位)的人,真正的詩人,要以創造性文本滋養他者。創造性文本向來罕見,依我看,詩人的寫作意識只有不逗留在二元對峙中,才能將詩寫向生活世界的急迫之地,也只有那些敢于不正常的詩人,才能朝人性的極限去寫(這顯然意味著對寫作風險的擔當),詩人是語言的親密者,就新文本的創造而言,尤為重要的是,這寫詩之事,首先要綻開內在于語言的可能。如此這般,這個“我”持守在大地上,也可詩性地顯示領有神意的救治之路。這是我對“它們”不接受這個“我”去“那樣的房子”的神意之聯想。

漁網花有自己的詩學觀,關于詩之為詩以及詩的寫作,詩人們各有見識,上面這些語氣略顯沖動的關涉詩之寫作的話,與我以往之所思有較深的關聯,這些話觸發于我對漁網花詩句的閱讀,這些話與許多當代詩人的想法不盡相同,說出這些話,只是我對詩人的敬重。

一般來說,詩人對生活現狀較少認同,詩人的意愿大多出離生活現狀,另有所往。對未知或神秘者的向往,是漁網花生命意識中的私密部分,而且似乎是其它意識不可喧賓奪主的部分,這是與存在之可能相關的私密,它綱領性影響著詩人的寫作。短詩《篤定》,便是詩人對這種私密意識的直接吐露,“是你創造了我/我說的不是某個人類/或兩個/我說的是那個創造我的人/他緊盯著/用篤定的眼光看著/世間人”,這首詩完全不及物,每個句子都是語氣肯定的直白,“是你創造了我”,這是“我”直接對創造者說話,接著,詩人的話語就從創造者那里轉向身份不明的聽眾(也許包含了人類),“你”變成了“他“,這個創造者“你”被“我”認領性說出后,創造者便已在詩行中隱匿了,成為遠去的他,詩人開始向這個創造者之外的存在者說話了:”那個創造了“我”的人,不是尋常意義中的人類,這個創造者“他”,是高于尋常人類的罕有者。在這樣的確認中,“我”生命的開端異乎尋常,有非人意味,與人類史雖有未言明的命運式瓜葛,但似乎只有從神意的關聯上才可獲取闡釋(使詩人成之為詩人的原初力量,也與這個創造者的創造意愿親密相關),在詩中,“你”與“他”這兩個代詞,是創造者在不同時空狀態中的存在,這個創造者“用篤定的眼光”打量著人類事物,關切著世間人的存在,創造者對人類事物的關注,是對詩人在世命運的提示,“我”由“他”的創造而出,開端中的神啟力量貫徹在“我”的生命中,“我”與這個創造者大致心神相通,對世間人的深度打量和關切,也屬詩人在世時的應為之事。

這樣去解讀有點累,似乎有點心緒理不隨的感覺。在詩中,“我”的創造者被稱之為人(也許是詩人誤寫了),這是我解讀中出現的瓶頸。無論這個創造者如何卓越不凡,這個創造者畢竟仍是人,是人的歷史中的存在者,如果詩人將這個句子寫成“那個創造我的他”,而不是“那個創造我的人”,這個瓶頸就不會存在,而且會由于這個代詞“他”的指稱不甚明確,也就是說,這個“他”并不指稱人類中的某個存在者,整首詩的語境會更具神秘意味,而當這個“他”被被誤稱為人時,即便是尼采所說的超人,這神秘意味也會因此打不小的折扣。我的解讀可能有點苛求了,也許,“那個創造我的人”這個句子,以習常的閱讀心理去談,即便是詩人沒留意而誤寫了,讀者也能領會詩人的本意。

漁網花寫個人“日常”生活的詩,基本上都是短詩,而且大多是短句,有時,甚至比阿倫茨的那些短句更短,這些詩涉及對事物秩序的感悟,涉及生活中飄忽未定的念頭,涉及風花雪月和魚鳥草木,也涉及兩性情愛的暗示性書寫,這些短詩感受異常,一些富靈性的短句邊緣意味很重,時有費解的玄意,這些異端感受與常識相左,與公眾的日常經驗很不合拍,《簡單意象,祝你生日快樂》《亮光》《輕輕地五十克拉》《秋來了》《用石塊砸堅果》《當鳥兒歸巢之后》《馬飲水》《火車》等,屬于這類短詩中的代表性詩作,在這些詩意憂郁而迷離的詩作中,詩人致力于“傾倒出異己”,顯現本真之我。

在詩人漁網花的眼中,這日常生活聚集著事件,有些事件屬于心理事件,這日常之常中有不被留意的事件在發生,比如,詩人寫漂泊不定的風,風不像鳥兒那樣有可歸之巢,“我聽到它“哎喲”一聲/像是碰到了一枚苦釘子/風是盲人/四處碰壁”(《在鳥兒歸巢之后》)又如詩人寫超巿門口的手推車,“一輛在超巿門口的手推車/在月光下干凈/難過,而不悲傷/我愿意在里面放一些東西/我愿意超巿買下這意象”(《簡單意象,祝你生日快樂》)再如,詩人寫對幽暗記憶的消解,“聽說腦洞里/有一種膠質/就是好的記憶吃掉壞的記憶/就像一個孩子/在努力撐開陰井蓋”(《 聽說某星要撞擊地球》),這類非常態的句子,都處在事件狀態,閱讀經驗豐富而又敏感的讀者,可從這些句子了解詩人的生活心理,并可由此去把握詩人的寫作心態。有關這些,我就不在這里繼續解讀了。

我對漁網花詩的感悟性閱讀,盡可能深入文本,去理解詩人的寫作傾向,將詩中流露的那些不合乎常情和常態(甚至反常情和常態)的陌異感受,帶入到敞開詩意的解讀中來。漁網花的這些詩文本,注重內直觀,想象奇詭,暗示和不規則聯想,應是她寫作中重要的個人特點,其中,有鄰近虛無的縹緲情緒和一些蹤跡未明的意念,對生活的感受孤獨而陌異,時常顯露出偏激傾向,詩意憂郁。漁網花的這些詩,大多屬于自語式敘說,而且是一些不合常情的“失序”的自語,句子簡短而不雕飾,它們類如夢囈,又經常不避句不成篇之嫌,它們像是從詩人精神中撕裂的片段,從對身旁之物的敘說到個人感受,又幾乎無完整敘事,詩人的生命在向潛意識沉落時,似乎已領有了某種靈力,對日常生活的感受方式異常,我對這些詩的閱讀,經常意味著與詩人意識中一個個幽深的漩渦相遇,也經常會遭遇詩人意識中的某些暗流。有一個值得讀者留意的奇異現象,與大多數詩人的自我表達相比,在漁網花的大部分詩中,那個自我的近旁總有某個不可知者,飄移在事物中的那個自我的根,也只是顯露出一小部分,大部分仍深扎在她的潛意識中,看清楚它們,要有極好的眼光。

讀詩,必須投入到文本中去,讓生命綻開在與他者相遇的入神狀態,不能說我的閱讀一定能抵達詩人漁網花寫作的本意,這既與我的閱讀能力有關,又與詩人寫某首詩的本意有所含混的事實有關,也就是說,詩人在寫某首詩(尤其是寫作短詩)時的本意,不一定是詩人完全明了在心的,這個本意,可能只是意向性包含在不確定的情緒和感覺中,漁網花的短詩寫作,就大致屬于這類狀態的寫作。從我的寫作經驗來談,詩人的直覺、情緒和意念、聯想力以及綜合感知力,對一首短詩的完成至關重要,之外,還必須對詩藝嫻熟掌握。就短詩而言,詩人寫詩時本意不確定是常有之事,一般來說,詩人的意識迷離或有所恍惚時,恰是產生寫作靈感的微妙機緣,但詩人未必都會在這種情境下寫出好詩,迷離恍惚的感受會轉瞬即逝,有時,在寫作進行中,詩人甚至會因這飄忽的感覺突然消失而放棄寫作。相反,在一首短詩的寫作中,詩人的本意如已十分明確了,計算式籌劃極可能相隨其中,這就很難產生好詩了。我覺得漁網花寫這些短詩,大多數情景下,會拒絕在先的設計,激發她寫作的往往只是一個突發的念頭,她對日常秩序中的生活感覺,經常處在極端個人狀態,這極端中自有寫作的沖動,這種遠離公眾生活的邊緣化寫作,風氣詭異,其中流布著許多過敏性情緒,且時常類同入幻,玄意不淺。可以說,漁網花的寫作具激進意味,有一些詩文本,我的闡釋能力似無從深入,我不認為自己是漁網花詩文本合格的讀者,但即便如此,借助漁網花這些費解的詩文本與你談閱讀,我仍覺得大致合適,因為讀這些文本,本身就是不失詩意之事。

剛才,我看了電腦下方顯示的字數統計,發現這封信已快接近三萬字了,讓你讀這么長的信,并與我共同去感受漁網花的相關文本,共同思與想,這對你可能已是不小的折騰,不過,這封信中的文字不至于完全是扯淡,但愿其中有少許值得你關注的東西。

這封信完成之前,我再附上一段與閱讀相關的話。其實,關于閱讀,有些重要的維度我還沒打開,比如,我們這個時代的閱讀力為什么崩潰式衰退?閱讀力的普遍衰退,是時代文化中疑難病的癥候,文化病因復雜,主流話語不是處方藥,以往的那些診斷方式也難有作為,它本身很可能就是病因的一部分。這個發問,它指向滋生這種狀態的現實秩序,其中有盤根錯節的事件,如何思這閱讀力衰退之事,迫切需要一種開啟性的思的轉向,閱讀與寫作的可能,經由創造性寫作重建生活世界的可能,也都與這種思的轉向密切相關。此外,這個發問,它不只是指向文學類文本的閱讀,這是個閱讀大語境中的綜合性發問,抵達實情的答案,不可能僅只是個文學的答案,關于這些,這里就不多談了。

在這封長信中,我已說出了某些對許多舊事物可能不恭敬的話,某些鋒芒不斂的話,可能有點自以為是,其實,那只是未及深思前的一些意見,甚或是偏見,它們欠缺不可置疑的真知。關于漁網花詩文本的解讀,盡管豐富了我的游戲意識,但我必須自知,我欠缺你把握文本時那種令人驚嘆的深密和睿智,而詩人漁網花的才華,也可能由于我的不當解讀而遭受了委屈。總之,這信中一定有某些不當之言,還望你多予指示,也許,我已說出的某些不當之言,它們可由我尚未說出的話去修正。

漁網花的詩文本為我提供了閱讀的機緣,當然是要感謝之事,我們的交談向來指向人的可能存在,在這封談閱讀的信中,我也內置了這個心愿,出于更充沛的理由,你能耐心閱讀完這封長信,即便你不能及時回信,即便你對信中某些說法未必認同,也已值得我在此表達感激之意了,謝謝你閱讀!

2021.8.29于南京

路東

作者簡介:路東,原名路輝,1956年生于南京,南京大學中文系畢業。1979年開始寫詩,曾參與南京“語言詩派”;早年的詩歌作品被收入《朦朧詩選》(春風文藝出版社,1985年)、《青年詩選》(中國青年出版社,1986年)、《探索詩集》(上海文藝出版社,1986年)等,近年的詩歌作品被收入《新詩百年大典》(長江文藝出版社,2013年)等。出版有詩集《睡眠花》(上海教育出版社,2020年)。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司