- +1

同衡城市研究|社區(qū)規(guī)劃師:設(shè)計“新宇宙中心”是怎樣的體驗

北京的上地地區(qū),近年來因大量IT公司,特別是互聯(lián)網(wǎng)巨頭集聚,被稱為“新宇宙中心”。從當?shù)貥怯畹拿郑湍芸吹絀T業(yè)在當?shù)氐挠绊懀恨k公樓叫硅谷亮城,小區(qū)叫領(lǐng)秀硅谷、領(lǐng)秀新硅谷……

思考:社區(qū)居民最需要什么?

城市規(guī)劃與每個人的生活息息相關(guān),比如交通、住房、服務(wù)設(shè)施等細節(jié)。規(guī)劃師忙于城市宏偉藍圖的設(shè)計,在市民熱議城市問題時,卻常常被非議。而反過來看,市民對于城市規(guī)劃,往往只有事后吐槽,普遍缺乏真正的參與感。

對于這種不接地氣的狀況,官方給出的辦法是“公眾參與”。不過,在傳統(tǒng)的規(guī)劃實踐中,公眾參與總是后置環(huán)節(jié),也往往是被動的。政府加精英主導(dǎo)規(guī)劃的現(xiàn)狀并沒有得到根本性改變。

到底規(guī)劃可不可以從社區(qū)著手?

作為“馳名清河地區(qū)”的規(guī)劃單位——清華同衡,我們所在的上地街道,希望請規(guī)劃師通過下社區(qū)的方式,對上地地區(qū)進行全面的社區(qū)規(guī)劃。于是,清華同衡得以帶著研究目的,對大上地地區(qū)進行長期關(guān)注和規(guī)劃參與。而著名的“新宇宙中心”核心地帶的“信息路-上地南路”一帶,就成了我們的主要陣地。

正好,我們部分規(guī)劃師就住在單位附近的清河、上地地區(qū),得以有幸參與單位和家庭附近的社區(qū)規(guī)劃。這也成了一種非常有意思的體驗。

為什么街道層面會想請規(guī)劃師來下社區(qū)?原來,作為五環(huán)外的新建地區(qū),上地地區(qū)依托IT產(chǎn)業(yè)帶動,近幾年快速發(fā)展,也集聚了大量人口。居住人口構(gòu)成較為多元,除了就近居住的IT從業(yè)者,還有一些外來暫住居民、租房住的學生、回遷戶,以及其他行業(yè)的從業(yè)者——包括規(guī)劃師同事。但因處于城鄉(xiāng)過渡地帶,這里精細化管理較為滯后。在企業(yè)快速入駐軟件園的同時,當?shù)卮罅烤用駞^(qū)面臨配套服務(wù)設(shè)施不足、小區(qū)及周邊環(huán)境品質(zhì)較低的問題。

規(guī)劃師一旦深入自己身邊的社區(qū),了解本地居民的生活需求,看待城市的視角也會發(fā)生改變。例如,在上地東里社區(qū),一位媽媽抱怨說,在去超市的路口,看見兩次車撞了人,現(xiàn)在每次領(lǐng)著孩子從那里經(jīng)過,都很緊張。另一位姥姥說,小區(qū)門口的人行道,鋪地高高低低,推孩子的推車時,很容易絆倒,吃完飯,想帶孩子出去溜溜彎,也沒什么地方。還有一位爸爸抱怨說,騎自行車去地鐵站很不安全。

一位住在這個小區(qū)的規(guī)劃師也談了自己的生活感受。有一次,她領(lǐng)著孩子在小區(qū)門口過馬路,因為沒有紅綠燈,面對川流不息的車輛,孩子害怕地問:“媽媽,為什么車不停?我不敢過。”她說,自己之前并沒有太把這些問題放在心上,但從這次對話,她開始關(guān)注并思考身邊的這些細節(jié)。正因相似的生活經(jīng)歷,居民提出的問題也讓我們感同身受。

A、B 社區(qū)周邊鋪裝高低不平,嬰兒車出行困難

C、D 自行車騎行環(huán)境堪憂

F 密集建設(shè)地區(qū)缺少公園綠地,街頭綠地以護欄隔離,居民無處活動

G 地鐵站早高峰出站人群過街難

H、I 步道不連續(xù)、環(huán)境差,乘地鐵需要翻山越嶺

社區(qū)居民們的呼聲讓我們重新審視自己所在的社區(qū),也開始反思自己的職業(yè)。鳥瞰視角雖然宏大,但缺乏細節(jié)考慮,可能并未給人們的生活帶來方便。社區(qū)規(guī)劃則重新將我們重新思考以人為本的問題解決之道。

我們發(fā)現(xiàn),社區(qū)居民向往的生活,其實要求一點也不高:清風拂面的清晨,騎一輛自行車,悠然駛向地鐵站;溫暖的午后,帶上寶寶和寵物狗,在青蔥的草坪上嬉戲;夕陽西下,在樹影婆娑的小路上慢跑;華燈初上,在繁星點點的夜晚,能安心走在回家的路上。

實踐:“廣場舞、醫(yī)院和游樂場”

知道我們要做社區(qū)規(guī)劃后,鄰居們七嘴八舌向我們反映各種問題。有大媽說:“得幫我們多留點跳廣場舞的地方”,有大爺說:“想在家門口建一個高級的醫(yī)院”,有小朋友們說:“阿姨,我們想要一個大型的游樂場”。

全面反映民意,還是要做調(diào)查問卷。我們最早于2014年在天秀社區(qū)等地分發(fā)了大量紙質(zhì)問卷。但當收回100份傳統(tǒng)的調(diào)研問卷后,發(fā)現(xiàn)大部分都是老年人填寫的,對設(shè)施的需求大多集中在跳舞的廣場和看病的醫(yī)院上。也難怪,白天在小區(qū)里活動的可不都是大爺大媽和孩子們么!

要想了解年輕人的需要,網(wǎng)絡(luò)就成為第二陣營。我們在微信上建了上地公眾服務(wù)平臺公眾號,來進行網(wǎng)上調(diào)查。但這個舉措,一開始還引起了甲方的不理解和顧慮,怕會帶來不安定因素。在我們反復(fù)溝通協(xié)商之后,最終網(wǎng)上問卷順利實施。并且政府和居民也由不信任走向了相互理解。

在正式進行問卷調(diào)研之前,我們通過各種訪談和調(diào)研,在交通、住房、服務(wù)設(shè)施等居民關(guān)心的領(lǐng)域,確定了問題選項。關(guān)于問卷設(shè)計,只有讓問題真正關(guān)系到大家的切身利益,大家才會積極填寫。問卷采用了封閉的選擇題而不是開放的問答題。選項也一定要精細設(shè)置。比如,在增加服務(wù)設(shè)施方面,是應(yīng)當增加“養(yǎng)老設(shè)施”、“商業(yè)設(shè)施”、“文化設(shè)施”,還是“不需要增加服務(wù)設(shè)施”。“不需要增加服務(wù)設(shè)施”這個選項也很重要,因為按照一般人的心理,即便覺得不需要增加,但如果沒有對應(yīng)選項,也會隨便選一個。會讓問卷對客觀需求的反映出現(xiàn)偏差。

調(diào)研結(jié)果匯總后發(fā)現(xiàn),市民最為關(guān)心的是與日常生活、工作聯(lián)系最緊密的場所,如社區(qū)、街巷、街頭公園、市場等。比較典型的問題,有以下幾方面:(1)軌道交通最后一公里接駁難;(2)家門口難覓安全的自行車騎行環(huán)境;(3)輪椅嬰兒車出行困難;(4)街邊綠地只能看不能進;(5)居民休閑活動空間不足;(6)社區(qū)周邊買菜難;(7)老舊社區(qū)環(huán)境臟亂差等等。

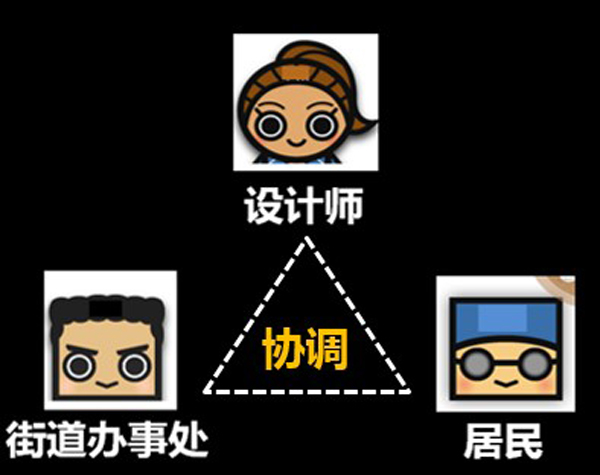

改善每個老百姓的日常生活體驗,需要社區(qū)規(guī)劃的精細化治理。這就要各方參與,多方協(xié)調(diào)。

填過問卷的鄰居,滿心歡喜以為,今天填了問卷提了需求,明天紅綠燈可能就加上了,后天不平的路面就鋪好了。他們天天追問我們:反映的問題,什么時候才能解決落實啊?他們卻不知,此時我們有多愁苦:別小看社區(qū)規(guī)劃,方案做到讓大家都滿意,并不容易。

例如,一個六百平米的街頭小綠地,最開始做了一個花草繁茂、曲徑通幽、環(huán)境宜人的方案。街道辦事處的領(lǐng)導(dǎo)卻說,這個方案也就是看著漂亮,如果人們可以隨便進入,肯定會踩踏花草,亂扔垃圾。所以必須得拿圍欄圍起來,我們才好管理和維護。

公示以后,居民認為這樣的方案漂亮卻不實用,他們想要活動場地和游玩設(shè)施。于是,我們開始了在街道辦事處和居民之間的協(xié)調(diào)。最終,兼顧視覺派、高效派和實用派,形成了讓大家都滿意的方案。

其他事情也都不簡單。居民區(qū)中被大家提意見最多的是信息路-上地南路-上地東二路這一段街道。這一段街道存在著交通信號缺少、過街通道缺少導(dǎo)致行人過節(jié)不便、人行道路面不平整,以及綠化不足和環(huán)境品質(zhì)不高等問題。大家希望,這里能增加紅綠燈、增加人行天橋、優(yōu)化綠地、平整人行步道以及提升沿街景觀。

但是,在實際工作中,紅綠燈歸交警大隊管,人行天橋和自行車道歸交通委管,大型綠地歸園林局管,人行步道歸街道辦事處管。就這樣,我們一邊不斷深入了解老百姓的需求,一邊協(xié)調(diào)各部門,最終完成整體優(yōu)化方案。功夫不負有心人,我們與社區(qū)居民共同規(guī)劃設(shè)計的這段路,被選為區(qū)級示范道路,規(guī)劃已經(jīng)開始實施。居民設(shè)想的美好藍圖,真的要變成現(xiàn)實中的幸福生活了。

此外,在社區(qū)規(guī)劃過程中,很多原本陌生的鄰居們,也因共同參與座談等活動,開始互相認識。我們和街道以及社區(qū)居委會都保持了密切聯(lián)系,并在規(guī)劃結(jié)束后不定期組織各種社區(qū)活動,還邀請當?shù)鼐用竦揭恍┰盒R?guī)劃系的實踐項目里參與交流。

總結(jié):多方協(xié)作、跟蹤評估與精細化管理

規(guī)劃師通過在大上地地區(qū)的社區(qū)規(guī)劃,不僅重新找到了規(guī)劃師這份職業(yè)的意義,也對社區(qū)規(guī)劃有了新的認識。走進社區(qū)的規(guī)劃師,一定程度上充當了城市規(guī)劃傳播者的角色,把相關(guān)規(guī)劃及時傳達給市民,也將市民意見反饋到政府部門,真正成為聯(lián)系政府與公眾的橋梁與紐帶。

同時,北京的城市建設(shè)已經(jīng)進入以提升質(zhì)量為主的內(nèi)涵發(fā)展階段。通過社區(qū)規(guī)劃實現(xiàn)社區(qū)的精細化治理,將對城市建設(shè)品質(zhì)的提升具有四兩撥千斤的作用。

規(guī)劃中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題。社區(qū)規(guī)劃不易做,實施起來更難:部門協(xié)調(diào)難度大,基層實施部門專業(yè)力量薄弱。同時,也缺乏有效的需求反饋和跟蹤評估機制,特別是公眾參與不足和跟蹤評估不夠。最后,在社區(qū)規(guī)劃領(lǐng)域,以往的建設(shè)與管理方式針對性不強,精細化程度也不夠,需要完善加強。

在今后,可以從哪些方面進一步完善社區(qū)規(guī)劃工作呢?

首先應(yīng)該需要政府加大關(guān)注力度,推動部門協(xié)作。當前北京的城市建設(shè)管理部門已形成了較為成熟的管理體系。對于奧運、APEC這種重大事件,自上而下的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的力度足以破除部門利益的阻礙。但社區(qū)算不上大事,區(qū)一級政府重視力度不夠,街道干部也覺得社區(qū)不足以體現(xiàn)政績和工作成就。因此,對涉及老百姓油鹽醬醋的“小”事,往往難以保證足夠力度的資源統(tǒng)籌,部門之間的條塊分割問題尤為突出。這將嚴重影響城市建成區(qū)的精細化治理力度。因此,各級政府需要加大對社區(qū)治理的重視,積極推動部門間的協(xié)作配合。

其次需要依托街道辦事處,建立社區(qū)跟蹤評估體系。雖說都是社區(qū),但北京的中心城區(qū)、邊緣集團、新城的社區(qū)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建成區(qū)比例、公共服務(wù)完善程度、城市環(huán)境質(zhì)量等方面差異明顯,社區(qū)規(guī)劃的任務(wù)重點也各有側(cè)重。因此,需要結(jié)合各類地區(qū)發(fā)展特征,分類開展長期跟蹤、評估,有針對性提出優(yōu)化提升對策。特別是需要借助智慧城市的手段,對社區(qū)人口、基礎(chǔ)設(shè)施、居民就業(yè)、公共服務(wù)設(shè)施運行情況等數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)整合,形成跟蹤評估體系。彌補現(xiàn)有城市規(guī)劃體系對社區(qū)應(yīng)對不足的問題。

最后是拓展社區(qū)規(guī)劃的作用,以社區(qū)規(guī)劃推進城市建成區(qū)的精細化治理。社區(qū)規(guī)劃的意義,不僅局限于社區(qū),還可以形成一套方法論,幫助城市更好地發(fā)展。通過科學手段有效收集并反饋民意,并在規(guī)劃、建設(shè)、法律、管理等專業(yè)的指引下,為實施部門提供可操作的行動計劃,使社區(qū)層面的精細化治理實現(xiàn)有據(jù)可依、有章可循、有序推進。

特別是,對北京來說,二三環(huán)以內(nèi)的城區(qū),精細化治理已取得重大突破。但在城市外圍的五六環(huán)之間的地區(qū),則相對被忽視。其實,這里居住了最多的人口。大量外來人口因社區(qū)生活品質(zhì)不足,對城市缺乏歸屬感,這里更需要下功夫做好社區(qū)規(guī)劃。如果能把一個個社區(qū)都做好,我們的城市自然會更美好。

結(jié)語:規(guī)劃需要同理心

社區(qū)規(guī)劃的實踐,教育了我們規(guī)劃師,只有抓住人們心坎里最直接、最細節(jié)的需求,才能做出讓人們真正滿意的設(shè)計。社區(qū)的精細化設(shè)計,并沒有像新城新區(qū)規(guī)劃那樣的宏大敘事和國家影響力。但是,這種設(shè)計滿足的是人們的日常需求,提升的是人們的幸福感,改變的是人們的表情。

大上地地區(qū)的社區(qū)規(guī)劃,讓規(guī)劃師從云端落到地面,開始真正成為接地氣的規(guī)劃師。我們也和居民成為朋友。有不少“新宇宙中心”的居民,不斷通過微信等各種方式向我們反映小區(qū)的后續(xù)建設(shè),并和我們交流各種想法。

最近一曲描述北京上班族工作疲憊的《感覺身體被掏空》爆紅于網(wǎng)絡(luò)。一位當初參與我們社區(qū)規(guī)劃的青年IT從業(yè)者,告訴我,這首歌描寫的就是他的生活。互聯(lián)網(wǎng)公司很忙很累,他往往回到家后,就只想一動不動躺著。不過,他又說,自從我們社區(qū)規(guī)劃后,他的小區(qū)環(huán)境不斷得到優(yōu)化,有了更多綠地,還有孩子活動的設(shè)施。這樣每天回家后,他更愿意抽一小會兒時間,帶著自己的孩子在小區(qū)里散步,身心得到一些放松。我想,這就是對我們工作最大的鼓勵。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司