- +1

比起重溫《天書奇譚》,我更想重現這些名字背后的故事

這窮戲癡,終于折服內娛 原創 毒Sir Sir電影

Sir不知道有多少人在等這部電影。

甚至。

不知道有多少人,在擠滿大明星、大制作的院線里,還能留意到這樣一部老國產動畫即將上映。

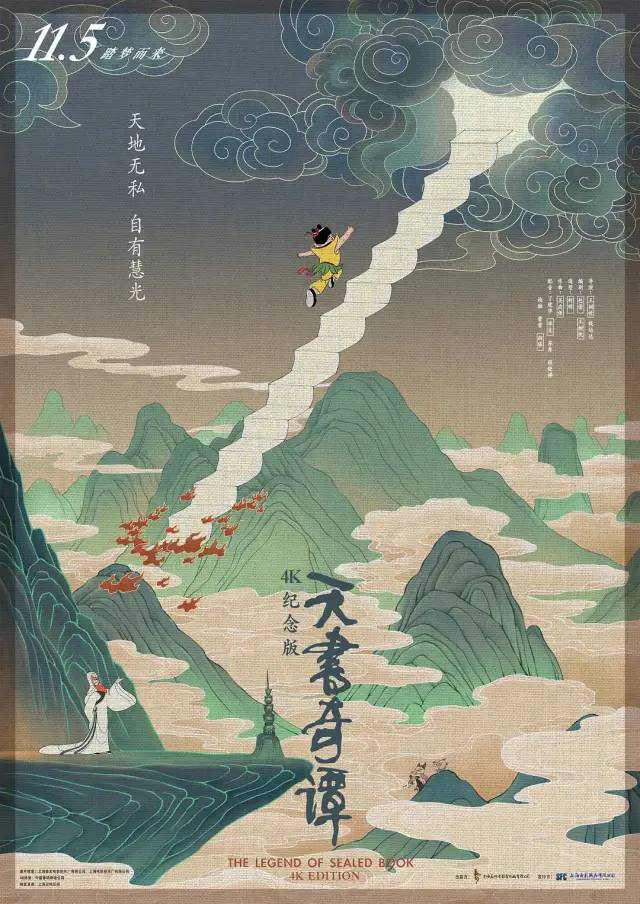

《天書奇譚》4K高清修復紀念版。

38年后,遲到的全國“首映”。

放在中國影史地位當然無法撼動:

豆瓣9.2,豆瓣中國動畫電影排名僅次于《大鬧天宮》;

無數人心中國產動畫巔峰。

Sir看到包括吳京、黃曉明、孫儷等電影人今天紛紛為它上映造勢。

可即便如此。

大概率還是會在本就不熱鬧的院線中,涼涼收場(如果打臉那就太好了)。

它的好無需贅述。

但有沒發現,這次重映跟38年前有什么不同?

除了更高的分辨率,更精美的海報。

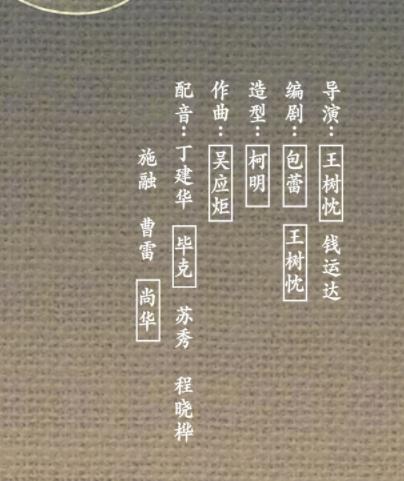

放大——

還有主創欄里,那一個個被框住的名字。

比起重溫《天書奇譚》,Sir今天更想重現這些名字背后的故事。

他們是誰?

說實話,Sir這幾年最怕在新聞里刷到他們。

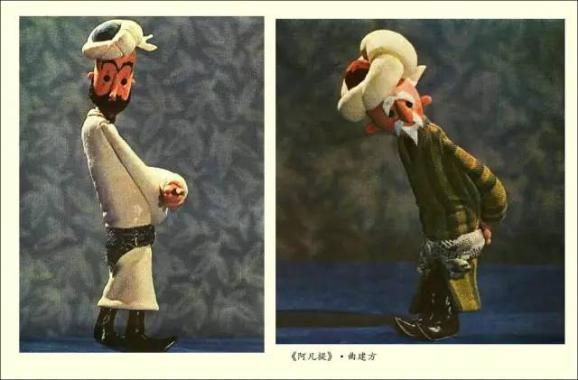

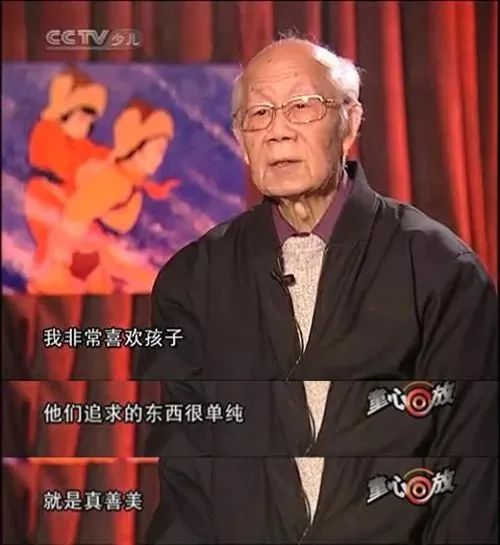

今年3月,“阿凡提之父”曲建方去世;2019年,“葫蘆娃之父”胡進慶先生、“黑貓警長之父”戴鐵郎先生逝世;2018年,中國剪紙動畫大師,《沒頭腦和不高興》的原畫設計,《老鼠嫁女》《火童》導演王柏榮逝世;同年,作品包括但不限于《小蝌蚪找媽媽》《大鬧天宮》《九色鹿》《舒克和貝塔》,動畫攝影大師王世榮先生逝世。

......

《天書奇譚》的聯合導演錢運達,今年93歲。

首映禮上,他坐在輪椅上和大家見面,期間含淚說:

“非常感謝大家對我們這個片子的肯定,過去做的這點兒事還被大家所認可,很高興!”

錢老謙虛了。

上海美術電影制片廠(下稱,上美影)的藝術家們,做的可不止“這點兒事”。

如今國產電影的確“崛起”了。

我們手握更大的市場,更多的資本,更強的技術,以及更有力的話語權。

同時。

難免曝光越來越多虛偽的口號,泡沫的數據,膚淺的狂歡……

今天,把時光拉回30年前。

每一個響亮的名字都在提醒我們:

中國動畫人,是可以這樣做動畫的。

01

“趣”

現在提起《天書奇譚》,評價依然還是:

“故事性強,有趣幽默”。

導演王樹忱和錢運達當時說,動畫要“奇趣美”——

內容要有獨創性;

要有趣,沒人想看板著面孔講道理的動畫片;

吸收各種各樣的風格,兼收并蓄。

簡單來說——怎么有趣怎么來。

就說個最簡單的動作:

吃。

吃東西,怎么“吃”得有趣?

餅要比臉大。

不能正常地吃,要從中間挖空,最好還能戴在脖子上玩一玩,彈一彈。

繼續。

還是日常動作:照鏡子。

這鏡子不能是普通的鏡子。

三個反派個個臭美,搶著孤芳自賞,可他們后來才知道,其實你們是在引火上身啊!

一顰一蹙,一舉一動,都被這個像鏡子的“監控器”記錄下來了。

于是。

他們在鏡前越是扭捏作態,越是暴露自己的虛榮與愚蠢。

天書上的法術,也不是一般法術。

三根草苗,輕輕吹一吹,化身三只力大無窮的草蜢。

童年詭異場面誕生——

草蜢們跳著神奇的步伐,安靜又浮夸,仿佛道士抬尸,把蛋生從云層上扔了下去。

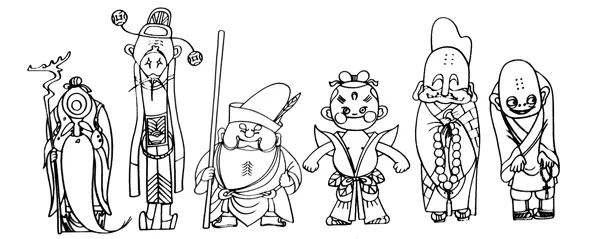

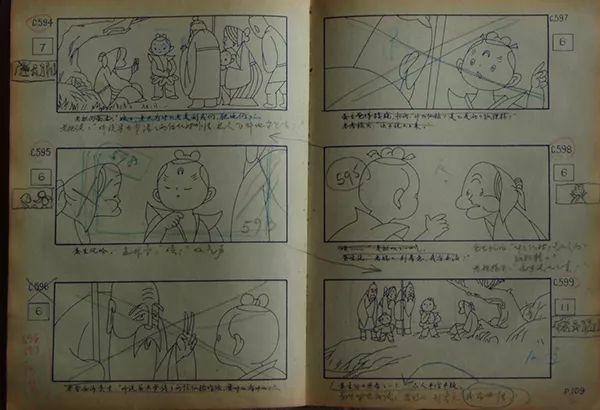

以上構想,出自造型設計大師柯明。

陳丹青曾評價他:

常畫美人、花草、江南小景、日常閑趣……而每成一畫,眾人俱皆叫好。

是天賦嗎?

當然有。

但成品依然是從人物設計,到分鏡臺本,多次調整和推翻,才有了《天書奇譚》的天馬行空。

柯明本人,用現在的話來說——

便是一個極度“有趣的靈魂”。

愛好廣泛。

中國民間雕塑、戲曲、門畫、年畫、連環畫、山水畫、尤其是中國傳統戲曲,都是他的心頭好。

他把愛好,揉進了自己的事業。

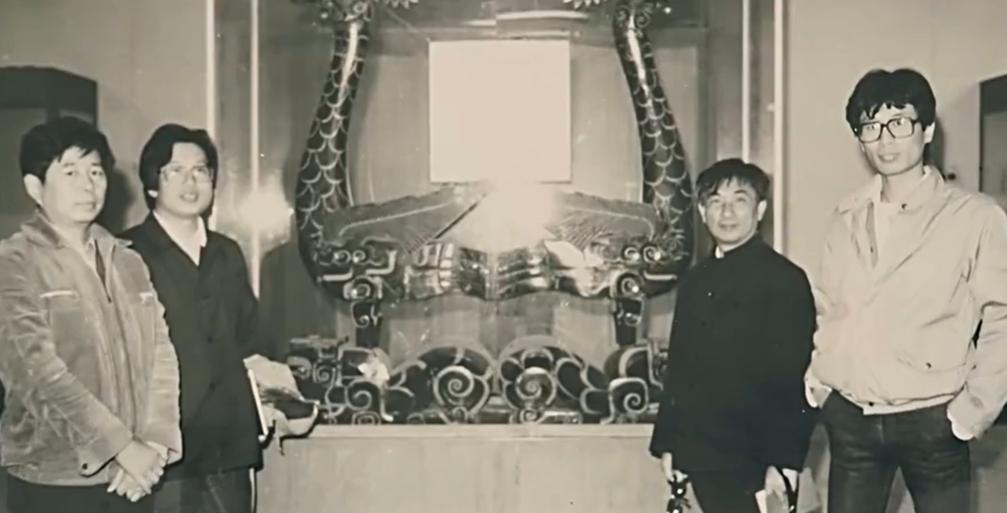

△ 錢運達與柯明在研究人物造型

那個年代的動畫作品,大多都是“高大全”的刻板人物。

正派必須好,反派必須壞。

可《天書奇譚》不同。

它對反派的雕琢,絕不比主角少。

京劇中的花旦,變成了一個花容貌美的狐女,櫻桃嘴、瓜子臉,臉上還有兩片腮紅;

京劇中的丑角形象和縣令角色融合,化為一張瘦長的臉和尖尖的嘴,還有幾條“鼠須”;

甚至代表權力的小皇帝,更滑稽。

圓滾滾地看不到腳,走路就像不倒翁。

它對環境的渲染,絲毫不比故事少。

中國水墨畫躍然銀幕。

仙山,有意境之美。

山水悠遠、園林精巧,寺院禪意;

不只是遠景美,中景每一幀的人物和布置,都十分講究。

斂財的縣太爺家,皇宮內的山山水水,源于古典的中國園林設計。

推窗而探,一剪折枝。

垂柳飄飄,湖中倒映。

它每一處“閑筆”蘊含的信息量,絲毫不比主線少。

比如那些以往會被忽略的中國民俗:

狐假虎威的“跳大神”;

節慶出現的“舞龍舞獅”。

輕描淡寫,卻和劇情完美融合。

只是興趣嗎?

的確是,但他們把這“興趣”玩得盡興,玩得高級。

耗時3年,光手繪原畫就12萬張。

更絕的是。

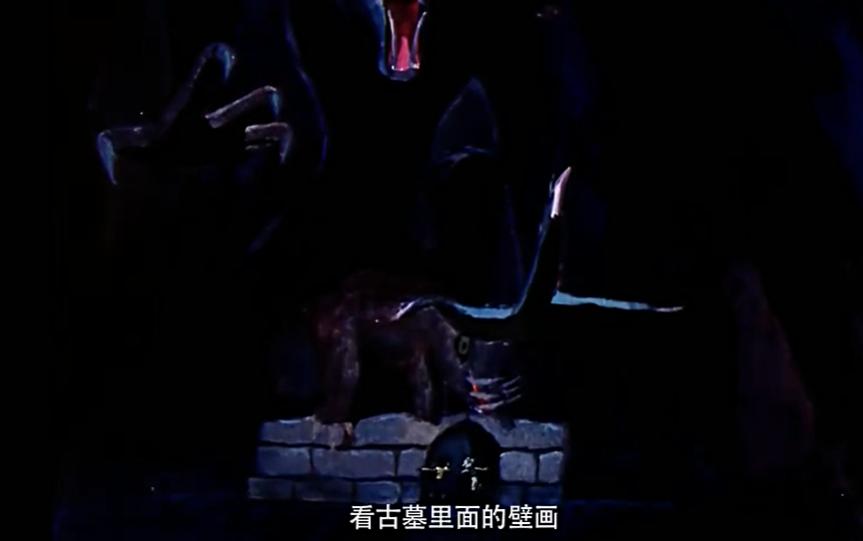

這些元素不僅是臨摹來的,還有真的通過實踐來的。

要畫皮影,就去鳳翔和民間藝人學;

畫古墓?去河南鄭州、南陽的古墓里看雕刻;

要畫打漁的場景,就包一艘木船,在上面同吃同住,這樣就有在船上生活的感覺了。

奢侈嗎?

當然。

我們懷念那個可以“慢下來”的時代。

可這種懷念的最深處,是這些老藝術家的沉浸。

他們對作品的投入,絲毫不比生活本身少。

02

“奇”

上美影的經典,哪止一部《天書奇譚》。

上海美術電影制片廠自1957年成立,共攝制美術片428部。

48部美術片先后在國內69次獲獎,有45部美術片在國際上73次獲獎。

Sir特別想提名一部,《阿凡提的故事》。

它是中國曾經距離奧斯卡最近,也是中國動畫中最有民族異域色彩,最“奇情”的一部動畫。

奧斯卡咋回事?

當時奧斯卡評委組很欣賞這部片子,但遺憾的是《阿凡提的故事(種金子)》 超時了。

組委會要求把片子重新剪輯時長,但主創們因為各種原因擱置了,沒有再把片子送過去。

后來,評委組還給他們寄來了一個榮譽證書,表示欣賞和認可。

“阿凡提之父”,導演和美術設計,是今年逝世的曲建方先生。

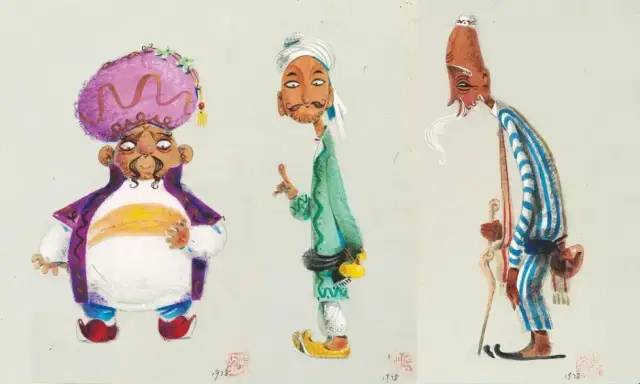

他怎么設計這人物的?

有一天,曲建方在當地遇到駱駝隊有個30多歲的年輕人,牽著個帥氣的山羊,還留著山羊胡,眼睛炯炯有神,身材又高又瘦。

曲建方立即請他到家里,畫了一幅油畫像。

阿凡提的基本形象,就是他了。

后來Sir才知道。

不僅有寫實的人物形象,還有寫實的細節。

仔細看阿凡提的眉毛,咋連在一起這么奇怪?

曲建方發現當地的文字,都是彎彎曲曲,像藤一樣的葉子,類似這樣:????? ???????(維語“歡迎”的意思)。

叮!有了!

曲建方設計成一片連在一起的葉子瓣,挑在阿凡提身上,作為當地的文化印記。

等等。

那阿凡提掛在腰上的葫蘆又是咋回事?

也沒見打開過呀!

原來這是當地一種叫“納斯”,用來提神的物品。

雖然阿凡提從來不吃,但只要看到這個葫蘆,當地人一看,心領神會。

還有每次出現Sir就一直盯著的……

馕餅、水罐、烤肉串、大巴扎、馕、抓飯、烤包子.......

誰看了不饞呢?

這些,對當時的孩子來說已經稱得上“奇觀”。

但并非完全迎合觀眾的獵奇。

而是。

主創們也把自己當成了“觀眾”,在作品中投射出對更廣闊世界的向往。

這是到新疆去體驗生活的

你如果拍哪一個地方的片子

你一定要到當地去

了解他們的風土人情,還要同勞動同生活

當然,作為動畫太寫實也不行。

怎么把真實的人物改造成受歡迎的動畫IP?

曲建方先是吸收了唐三彩的形象,再進行“變形”處理。

身子,上半身長,下半身短;

手臂和軀干,上扁下圓。

詼諧感,出來了。

接著是動態設計。

定格動畫,最考驗技術和耐心。

人偶做好,逐幀去拍,一個動作一個定格。

一個倒騎毛驢的動作,就要許多格。

還有聽覺。

朗朗上口,洗腦一般的片頭曲。

這個片頭曲一起,Sir就不行了。

人人都叫我阿凡提,納斯爾丁·阿凡提。生來就是個倔脾氣,倔啊倔脾氣。騎上小毛驢我走呀走四方,從南跑北,從東跑到西,從東跑到西。哎~~~~~~愛管人間不平事,愛管人間不平事咧!要為窮人出口氣,要為窮人出口氣。騎上小毛驢我走呀嘛走四方。

作為孩子,我們驚嘆于那些作品為觀眾呈現的奇景、奇趣、奇人。

可回頭再看。

驚訝變成敬意——

原來那些兒時的新奇,竟都出自真實的土壤,踏實的雕琢,誠實的創作。

03

“終”

上海美術電影制片老廠長當時有一句話:

“不重復別人,不重復自己。”

不是說說而已。

2019年9月離開我們的“黑貓警長之父”戴鐵郎先生,便是這句話的“代言人”。

內核堅定,但風格跨度極大。

中國第一部水墨動畫片《小蝌蚪找媽媽》,戴鐵郎是本片的動畫設計之一。

素材靈感來源于齊白石大師的畫作。

日本動畫大師高畑勛曾來中國參觀上美影,看到了這部作品,說:

“看的時候我都傻了,沒想到竟然能做出這樣的作品。”

高畑勛是中國動畫粉絲,2013年所創作的《輝夜姬物語》就是明證。

即使得到如此高的評價,戴鐵郎并沒有再復制任何一部《小蝌蚪》。

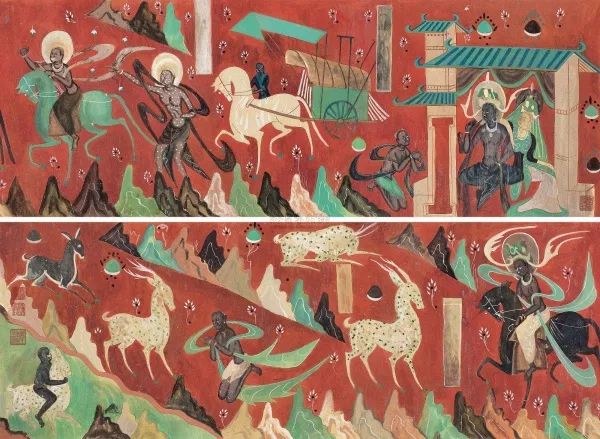

之后的作品,《九色鹿》。

轉向民間神話。

畫風和靈感來源自敦煌神秘、瑰麗的壁畫《鹿王本生圖》,戴鐵郎是聯合導演之一。

他們帶領團隊在莫高窟待了23天。

23天內,完成《九色鹿》所有場景設計。

經過兩次摸索后,戴鐵郎的作品更趨風格化。

現代,尖銳,童真。

在當時幾乎前無古人。

當時上美影基本只產出兩種類型的動畫,一種是能在國外拿獎的;另一種是有民族特色,中國學派藝術動畫片。

戴鐵郎像“異類”,他希望更深度地接觸大眾。

Sir不止一次想起宮崎駿。

環保題材《我的朋友小海豚》。

用今天的視角看,有點像宮崎駿的《懸崖上的波妞》。

當時無人看好。

一個小男孩和一個小海豚的故事,有什么好拍?

戴鐵郎獨自坐在冷板凳畫完所有的分鏡。

影片最終獲1982年意大利國際兒童和青年電影節的總統銀質獎。

并讓當時國人第一次接觸到“環保”概念。

科普動畫片《小紅臉和小藍臉》。

小朋友不愛刷牙怎么辦?

戴鐵郎第一次將細菌擬人化為小紅臉和小藍臉(學名乳酸桿菌,一種對牙齒有害的細菌),告誡小朋友們要愛護牙齒。

當年看過這部動畫片的小朋友,都認真開始刷牙。

甚至長大后還記得好好刷牙。

1984年,當時國外已經有了很多系列動畫片。

戴鐵郎隨即著手這部中國最早的系列動畫片,《黑貓警長》。

播出后,這個守護森林公園的黑貓警長立即紅遍大江南北。

流量帶來名氣。

也帶來遺憾。

播出五集后,《黑貓警長》最終停留在片尾的“請看下集”。

它風格先鋒——

人物造型時尚帥氣,還有各種各樣科幻場景,動作場面。

源于那段時間戴鐵郎經常翻閱國外科技刊物,收集美國最新戰斗機信息。

再加工設計成小朋友覺得神奇無比的噴氣式摩托車、熱追蹤導彈等高科技道具。

就是“好玩”。

另一方面,意識超前——

不把兒童當“傻瓜”。

聯合導演之一范馬迪,曾在《魯豫有約》中透露過《黑貓警長》停播的原因。

這個打打殺殺對小朋友很不利

以后不要再拍這些片子了

怎么樣的片子?

就聊一個細節。

大家公認的“童年陰影”,第4集《吃丈夫的螳螂》。

螳螂太太在新婚之夜吃掉了丈夫。

乍一聽有些暴力。

但這一集的前后其實渲染了螳螂夫妻的恩愛和不舍,螳螂丈夫為了下一代的繁衍,反復請求太太吃了他。

范導演說,他們會盡量避免一些暴力,但不能避免生活中的自然規律。

螳螂這個情節,也是在向孩子科普雌螳螂交配后有可能吃掉雄性完成繁殖的生物習性。

而導演更是在這自然規律里,加入了不少擬人的溫情。

不信。

如今回看這個鏡頭,螳螂夫婦新婚。

兩人相互依偎。

再仔細看,他們眼睛是重疊的——

或是巧合。

或是暗示,今夜,便是以身相許,共生共死。

自然,生死,告別。

這是戴鐵郎希望中國人盡早理解的命題。

2015年,電影版的《黑貓警長》上映時,戴鐵郎再談起自己作品,他感慨:

“這是一個好時代,好到讓我常常遺憾,要是再年輕一點就好了。”

這真是一個“好時代”?

如果是,為什么又想“再年輕一點”?

Sir再次想起《天書奇譚》的結尾。

袁公,看守天書的小官,卻是整個天庭最有智慧的人。

他主張知識自由,想把天書傳播給凡人;他熱愛生命,即使是一個鳥蛋里生的小孩,他也喜愛它,尊重它,相信它。

他是中國版的普羅米修斯。

最終,因為泄漏天書,袁公被天庭抓走。

蛋生哭哭啼啼,袁公卻很平靜,只說:“我的心愿已經了了。”

但被綁走的時候,他忍不住留下一句悠長的吶喊:“蛋生,你要好自為之啊——”

心愿了了嗎?

不能享受自由人生,不能體會人間繁盛,不能目睹孩子成材。

如何了。

好自為之。

這句話聽起來那樣簡單,那樣絕情,但個中藏著多少道不出的遺憾,說不出的永別。

看到嗎。

老一輩藝術家們,總會不約而同地在作品中展現深刻與反思。

他們始終相信——

童真,并非幼稚。

而是人類最初的善良與正直。

今天是2021年。

上美影逐漸落幕,漸漸退出主流市場;

戴老家里窗臺邊自己捏的黑貓模型,身上早已爬滿裂痕;

當初看著這些動畫長大的孩子,如今大多成家立業,有了自己的孩子。

我們給孩子看什么?

我們自己又看什么?

動畫變得軟萌粘人,充滿傻笑,顛倒搞怪,讓孩子們嘻嘻哈哈,前仰后合;而更多時候,我們不再給孩子動畫,給他們手機、IPAD,因為手機讓他們更高興更安分,因為手機也讓我們更高興,更安分……

這讓Sir懷念那個時代。

它離我們不遠,卻無比珍貴。

珍貴在,它信奉作品的價值,多于流量的利益;

珍貴在,它推崇慢工出細活的手藝,多于精致商品的投入產出比;

更珍貴在,哪怕人人知道那不是最好的時代,依然有無數人癡迷于為這個時代單純地奉獻自己。

這樣的人,便是一個時代。

本文圖片來自網絡

編輯助理:小津安4郎

原標題:《這窮戲癡,終于折服內娛》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司