- +1

詹姆斯·伍德隔空對話簡·奧斯丁,多少人發現她比福樓拜更為前衛|此刻夜讀

文學報 · 此刻夜讀

睡前夜讀,一篇美文,帶你進入閱讀的記憶世界。

英國當代文學評論家詹姆斯·伍德

“隔空對話”簡·奧斯丁

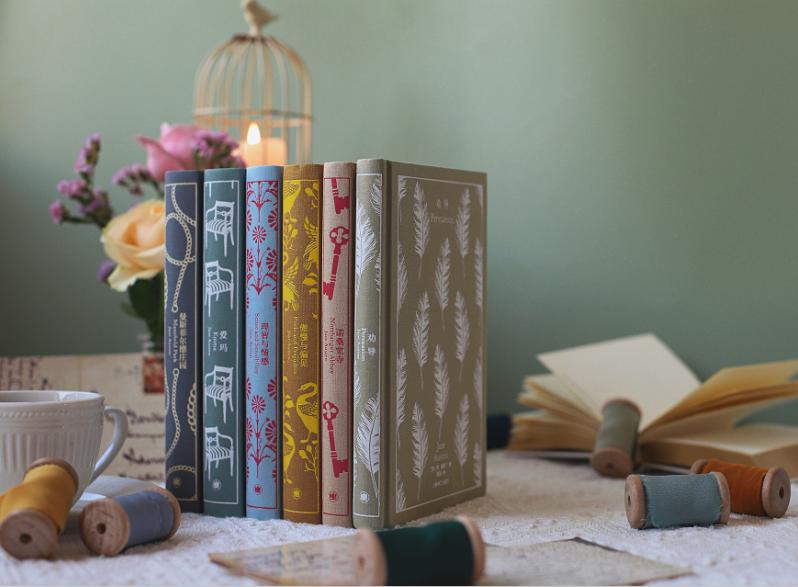

今年年初,上海譯文出版社正式宣布將與企鵝蘭登圖書合作,陸續引進出版企鵝布紋經典書系。10月下旬,譯文社首批推出該書系中英國作家簡·奧斯丁六部作品:《理智與情感》《傲慢與偏見》《曼斯菲爾德莊園》《諾桑覺寺》《愛瑪》《勸導》。近期,一場沉浸式體驗經典書籍之美的首發式在上海朵云書院·戲劇店舉辦,同時也拉開了“茶杯里的風波:企鵝布紋經典奧斯丁作品主題展”的帷幕。

游奧斯丁“小人國”、賞經典插畫展、聽精彩講座、玩絲網印刷……一站式打卡奧斯丁的文學世界,吸引了眾多讀者前往上海朵云書院·戲劇店沉浸式體驗企鵝布紋經典奧斯丁作品。在當天舉行的奧斯丁新書講座上,作家張怡微、包慧怡、許佳,編輯管舒寧,媒體人董子琪從奧斯丁作品在當代的意義、奧斯丁所在時代的背景和其作品的暗面、奧斯丁對于女性教育和女性創作的影響、奧斯丁作品的出版和引進幾個角度和讀者做了分享。

企鵝布紋經典“奧斯丁作品”,上海譯文出版社

張怡微回憶,自己從1996年起就開始閱讀奧斯丁的作品,其作品不僅為自己打開了一個新世界,也伴隨著自己的成長,隨著年紀增長,每次閱讀奧斯丁的作品都會有新的理解和感悟。包慧怡贊同道,自己二十歲時讀奧斯丁的作品,只覺得其可作為自己英語寫作的標桿,奧斯丁的詼諧、微言大義、結構,都吸引著她:“奧斯丁筆下的句式非常靈動,她不是詩人,但她的語言幾乎是無可挑剔的,你要想改進她的句子非常難,我當時純粹是從英文系學生的角度讀她的作品。”

當十年后,包慧怡再讀奧斯丁作品時發現,奧斯丁其實在書中描繪了一個令人細思極恐的世界,她把一系列的政治經濟議題,溫和地化為“禮儀”這個審美議題。“小時候迷戀的那些描述,她寫的那個社會存在嗎?某種意義上存在,但是這個不是歷史,它是一種歷史的幻境術。她用禮儀重構秩序,把一切都濃縮在一幅鄉紳生活微型畫中,并在其中訴說真相,但她其實從來都不是狄更斯那樣的寫實主義作家。閱讀她的作品,我們可以思索這樣一個問題,到底什么樣的人可以成為女主人公,我們又怎樣能成為自己生命中的主人公。”

也是在這個意義上,許佳認為,閱讀奧斯丁作品對當代人生活依然據有啟示意義,盡管生活環境有所改變,但有關財產、婚姻等方面遇到的難題卻是相似的,讀者同樣可以獲得共鳴。

相比而言,作為當代英國既受讀者歡迎,又受學界肯定的當代文學評論巨匠,詹姆斯·伍德,對這位經典作家更是有自己的獨到見解。在收錄于其首部文學評論集《破格:論文學與信仰》的《簡·奧斯丁的英雄意識》一文中,他贊賞簡·奧斯丁同時創立了人物和漫畫人物——這便是骨子里好諷刺的純正英國味的人物創作法。從她那里,狄更斯學到了人物可以單靠一個大的特征站住腳,而仍然生氣飽滿。從她那里,福斯特學到人物不一定要改變才真實;他們只需在小說的進程中揭示穩定的本性。而同時,伍爾夫意識流最初的波瀾可以在奧斯丁那里找到——她發明了一種全新的快速信號燈,在人一念甫起時發出信號。正是這種創新,發現如何表現心靈和自身交流的中斷,構成了她的激進主義。由此,伍德認為簡·奧斯丁是一個迅猛的創新者,她的作品不是治療,而是解釋。

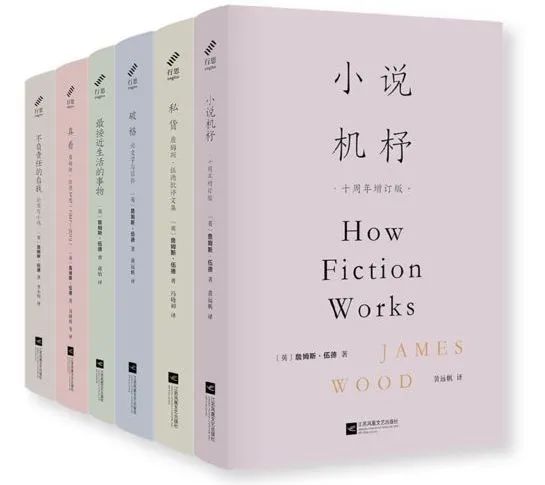

詹姆斯·伍德批評文集新版封面

行思文化·江蘇鳳凰文藝出版社

而伍德的“解釋”,也總能循序漸進地帶領讀者發現文學作品的魅力——無論所讀的是已被束之高閣的經典文學作品,還是新近出版的當代文學作品。這本評論集是近期由行思文化·江蘇鳳凰文藝出版社再版的“伍德批評文集”之一種,在其最富盛名的《小說機杼》之前十年問世,是他的非凡才能所登上的第一個展示臺。彼時的伍德已于評論界經過多年磨礪,他博士甫一畢業即獲“英國新聞獎”,又于英國最知名的雜志之一《衛報》的文學評論版擔任過五年主筆,由此造就了書中既新鮮又老練的破竹之聲。

《破格:論文學與信仰》以對十六世紀巨作《烏托邦》的作者托馬斯·莫爾的評論開篇,一路推進到近年在中國讀者中形成閱讀風潮的塞巴爾德,每一篇文字中都埋有關鍵的文化脈絡,組合在一起亦折射出近幾個世紀以來西方精神世界震蕩的一條隱線。《簡·奧斯丁的英雄意識》從一個側面反映出伍德獨出機杼的批評風格,亦可加深我們對簡·奧斯丁經典作品的理解。

本報記者 傅小平

譯作選讀

簡·奧斯丁的英雄意識

奧斯丁的女主人公并不發生現代意義上的改變,因為她們并沒有真正發現自己。她們發現了認知的新奇;她們尋求正確。隨著小說推進,某些面紗刺穿,障礙移除,這樣女主人公就能把世界看得更清楚。這一過程中,女主人公越來越多的穩定本性透露給我們。因此,奧斯丁的情節天生是理性的、解決問題的(“理性”是奧斯丁最喜歡的詞之一,也是她筆下女主人公經常使用的詞)。奧斯丁女主人公的慣常立場是讀者的立場,即閱讀和思考她面前的小說材料,等所有這些材料在小說結尾完備,便會做出她的決定。也許正是因為這個原因,讀者如此深愛奧斯丁的女主人公——不是因為她們特別真實或“豐滿”,而是因為,亦如我們,她們是這部小說的讀者,因此站在我們這邊。《理智與情感》里的埃莉諾·達什伍德,和《曼斯菲爾德莊園》里的范妮·普萊斯一樣,渴望“安靜反省的解脫”。埃莉諾在《理智與情感》里多次描述了這種反省的過程。當她重新評價威洛比時,她“決心不僅要通過自己的觀察及別人所能提供的信息對他的品格有一個巨細靡遺的新認識,同樣也要熱切關注他對她妹妹的行為,以便不必多次會面就能確定他是什么人,是什么意思”。伊麗莎白·班納特在《傲慢與偏見》的結尾,終于能實事求是地看待達西,而不是用過去的錯誤眼光——這是她的勝利;她對自己并沒有什么重大發現。也許她不那么驕傲,不那么武斷,但她幾乎沒有轉變自己。范妮·普萊斯也是如此。范妮在某種程度上是關于善良的漫畫人物,永遠善良,永不改變。這部小說展現了它和戲劇傳統的淵源(盡管事實上它是一本譴責戲劇的書),在前十五頁奠定了穩定的性格基礎,而且從未偏離:諾里斯夫人登場了,她是邪惡的、絮叨的;貝特倫女士走進來,擺出她那個后面保持了整本書的姿態,“做些沒完沒了的針線活兒,它們既少實用價值,也談不上美麗;她想的主要是她的哈巴狗,不是子女,對后者她完全放任自流,別給她惹麻煩就好”;范妮·普萊斯也不會偏離埃德蒙早前的評價:他“相信她有一顆深情的心,有把事做對的強烈愿望”。

根據《傲慢與偏見》改編的同名電影劇照

愛瑪·伍德豪斯是奧斯丁創造過的最接近自我發現的人物。就像伊麗莎白·班納特,她必須理性地解決一個問題——誰和誰般配,最終,誰和她般配——小說讓她進行了幾次災難性的實驗。這樣一番折騰,讓她在小說結尾明白了我們一直知道的東西,即她的盲目,任性,愚蠢。但她本質上也很穩定,因為她本就無可救藥。實際上,不正是這份不可救藥,讓奧斯丁筆下的女主人公們如此動人?我們難道不設想愛瑪將來會繼續愚蠢地行動,即使奈特利先生在她身邊?我們從小說一開始就知道愛瑪本質上善良但任性(而非邪惡和倒霉),其中一個原因是我們體察到奈特利先生愛她,而且我們感覺得出奈特利先生在小說中集諸多最高價值于一身。一個童話般的搖籃保護愛瑪免受真正的傷害。可以拿她對比一下現代的女主人公,《一位女士的肖像》里的伊莎貝爾·阿切爾。拉爾夫·杜歇比伊莎貝拉本人看得清楚,他是她的奈特利先生。然而,在詹姆斯悲觀的、精神分析的視域里,拉爾夫無法救伊莎貝拉脫離屬于她自己的困境。她必須為她自己犯錯。相比之下,愛瑪替別人犯錯;她為自己做了正確的選擇,選擇了奈特利先生。早先有一次談話,韋斯頓太太對奈特利先生說,愛瑪“永遠不會真給一個人引錯路”。小說馬上會證明這個評論不符合事實。但在同一次談話里韋斯頓太太也說,“她不會一直錯下去”,這倒蠻對的。愛瑪的主觀性便是坐在這個密封小瓶里漂流。

奧斯丁的女主人公不發現她們自己身上什么是最好的;她們發現對于自己和他人什么是最好的。奧斯丁的作品不是治療,而是解釋。準確說,解釋學得到全面的發展,是在德國神學家弗里德里希·施萊爾馬赫手里。但我們從同時代的文本中知道,“解釋學”和“闡釋學”兩個詞遠在施萊爾馬赫之前便在英語里廣為流通,既用于人,也用于文本。理解他人,關注他人的秘密,正確解讀他人,也可稱為“解釋學”。施萊爾馬赫本人一再強調,解釋學既適用于《圣經》,也適用于日常對話。1829年,他在“論解釋學概念”的學術演講中提到了閱讀“重要對話”的方法,并補充道:“和天賦卓絕之人結伴而行,須努力聽懂他們的言外之意,正如我們閱讀緊湊的著作,要看出字里行間的意味。有意義的談話在某些方面可能是一種重要的行為,必須努力提煉它的要點,去把握它的內在連貫性,去進一步追隨它所有的微妙暗示。”奧斯丁的女主人公就是這樣做的。即便野性難馴的愛瑪也是這樣一個讀者。奈特利先生最后向愛瑪求婚時,奧斯丁寫道:“在他說話的時候,愛瑪的頭腦最忙碌,而且以驚人的思維速度,能夠——而且一字不漏——捕捉和理解整件事的確切真相。”

書中插圖

這是奧斯丁女主人公的解釋學任務,里面明顯加了點新教甚至福音派的色彩。因為奧斯丁的女主人公也閱讀自己,把她們的精神寄托其中。《曼斯菲爾德莊園》里,亨利·克勞福德向范妮征求意見,她回答說:“如果我們肯聽的話,我們心里都有一個比任何別人都更好的向導。”我們的內心是我們的上帝和向導;我們請它幫忙。正是奧斯丁小說女主人公的內向性,令她們在小說中表現英勇。這是可測的,因為奧斯丁維持了一種意識的層級:重要人物多內心活動,其他所有人只是說話。或者不如說:女主人公們對自己說話,而其他人彼此交談。所有人物中唯有女主人公的內心想法得到表現。而這種自我對話往往是一種秘密對話,奧斯丁幾乎發明了一種新的表現技巧,是現代主義意識流的一個先驅。我們可以觀察一下這種技巧的發展。她的第一部小說《理智與情感》(1811),幾乎沒有這種意識流。《理智與情感》中有大量這種段落,奧斯丁記錄下激動的心緒,但這種寫法看來難以掙脫自己的束縛,仍然停留在傳統對于心緒的描寫:“埃莉諾那一刻心里是什么滋味?如果不是那一刻她直覺地感到不可信,她是會非常驚訝,非常痛苦的。在沉默的詫異中,她轉向露西,猜不出她為什么這樣聲明,抱著什么目的;她雖然變了臉色,卻認定這事絕不可信,而且自信絕不會發作或暈倒。”露西剛剛告訴埃莉諾,她和羅伯特·費勒斯的哥哥訂婚了,埃莉諾正在腦子里轉著這個震驚的消息。但是奧斯丁待在埃莉諾外面,記錄下她變了臉色,并好像在安撫讀者,保證埃莉諾不會發作。提到外部變化 —臉色的變化—很重要,因為這表明奧斯丁在運用舞臺的理念,即一個人物需要外在地表現出震驚。當然,奧斯丁要說的是,埃莉諾并不像這些舞臺演員;埃莉諾太平靜了,她的心緒不寧除了幾乎無法分辨的臉色變化,再沒別的表現。她在“沉默的詫異中”思考,因此我們無法接近。(“埃莉諾那一刻心里是什么滋味?”)從這個意義上說,埃莉諾預示了奧斯丁后來的女主人公:從肉眼難辨的臉紅,到進入一個人物的內心,這對于小說家來說只需再進一小步。但無論如何,在奧斯丁發展歷程的這個節點,我們不能進入埃莉諾的頭腦;她“沉默的詫異”確實是沉默的。

《傲慢與偏見》(1813)讓奧斯丁得以說出女主人公伊麗 莎白·班納特的內心。不過她是逐步拉近與讀者的距離的。起初,伊麗莎白就像埃莉諾;她并不對自己說話,除了在奧斯丁的間接報告里。慢慢地,她的情感濃度加深了,奧斯丁開始大量記錄伊麗莎白的自我對話。第一次聽說達西拆散了賓利和簡的時候,她走進自己的房間,在里面“她可以不受打擾地思考剛剛聽說的一切”。這里,奧斯丁開始擴大伊麗莎白的精神革命,我們看到伊麗莎白苦澀地對自己“感嘆”簡遭到了多么糟糕的對待:“她是多么活潑善良!她的理解力很棒,腦子越來越好,舉止也很迷人。”但這種自我感嘆很快就結束了,激動的心緒引起了頭痛(在奧斯丁的早期作品中,頭痛、流淚或睡覺往往會結束她對女性內心的表現)。僅僅二十頁后,伊麗莎白就自由了。達西寫信給她,她帶著信出去散步了。她身邊別無他人。她讀著信,羞愧得要命,她對自己的演講很快就分解為幾股磕磕絆絆的進路:

“我的行為多么卑鄙!”她不禁大聲叫道, “ ——我一向自負眼光高明!我一向自夸很有本領!總是看不起姐姐那種慷慨真誠!為滿足自己的虛榮心,我總是無事生非甚至惹人憎恨地猜忌! ——這發現是多么丟人! ——但我也是活該丟人! ——就是我真的愛上了人家,也不該盲目到這樣該死的地步。然而我的愚蠢,并不是戀愛,而是虛榮——……到現在我才算有了自知之明。”

這本質上是舞臺獨白。在《曼斯菲爾德莊園》(1814)和《愛瑪》(1816)的創作過程中,奧斯丁對此的運用越發復雜,去掉了引號,將女主人公的獨白與她自己的第三人稱敘述融為一體,這樣她就可以隨心所欲地進出人物。與此同時,她女主人公的精神演講褪去了伊麗莎白身上的最后一抹舞臺感(“我的行為多么卑鄙!”),變得更為松散,更像對話。可以看到,范妮 ·普萊斯在《曼斯菲爾德莊園》里自思自量,比伊麗莎白在《傲慢與偏見》里這么做早得多;而當然,愛瑪在整本書里填滿了生氣勃勃的自我爭論:《愛瑪》是一個巨大的精神單間。以前,伊麗莎白需要跑到外面去表達自己的想法,愛瑪的想法則起于最普通最家常的環境,在她的泡芙、脂粉和情書之間。實際上,奧斯丁把獨白小說化了:

發卷已經夾上,女傭已經打發走,愛瑪坐下來思索,滿心悲慘。——這的確是件可悲的事情!——她一直心懷希望的每一種前景全都被打碎了!——每一件事情都發展成為最不受人歡迎的結果!——對哈里特來說是如此重大的打擊!——這是最糟的。這事的每一個方面都帶來痛苦和屈辱,要么這種要么那種;不過,比起給哈里特造成的危害,全都無足輕重;她甘愿承受比實際情形更多的誤解,更多的謬誤,更多由于誤判而帶來的恥辱,只要將她錯誤的后果局限于她自己。

電影《成為簡·奧斯汀》劇照

這極為柔軟,奧斯丁奇跡般地拓展了有時稱為自由間接體的手法,以此作者描述起女主人公的思想可以帶上這種共情的激動,就好像女主人公自己在寫小說。在自由間接體里,雖然敘事仍是第三人稱,但女主人公似乎淹沒了敘述,迫使敘述站在她這邊。(“這的確是件可悲的事情!——她一直心懷希望的每一種前景全都被打碎了!”)在奧斯丁后期的小說中,她傾向于交替切換自由間接體與第一人稱意識流。后者的例子,《曼斯菲爾德莊園》里有很多。全書臨近結束時,范妮在樸次茅斯收到埃德蒙的一封信。她確信埃德蒙會娶瑪麗·克勞福德:

至于信的主要內容,完全沒什么能減輕她的苦惱。她心煩意亂,幾乎對埃德蒙迸發了怨恨和憤怒。“這種延期毫無意義,”她說。“為什么還不能決定? ——他瞎了,沒什么會讓他開眼,沒什么能;事實早已擺在他的面前,擺了那么久也沒用。 ——他會娶她,并落得一個可憐而悲慘的下場。但愿上帝別讓他在她的影響下,變成一個不受尊敬的人!” ——她又看了一下那封信。 “‘那么喜歡我!’全是這種胡說八道。她除了自己和她的哥哥,不會愛任何人。‘她那些朋友多年來把她領入了歧途!’恐怕她也同樣在把她們領上歧途。也許她們全都在互相腐蝕;如果她們喜歡她超過了她喜歡她們,那么除了她們的奉承,她是不會受到什么傷害的……‘她是全世界他唯一可以看作妻子的女人。’我完全相信這點。這種迷戀已主宰了他的整個生命。不論成功或失敗,他的心已永遠交給了她。‘失去瑪麗,我必須認為我也失去了克勞福德和范妮。’……埃德蒙,你并不了解我。如果你不與她結合,這兩個家庭永遠也不會連在一起。啊!寫吧,寫吧。讓它立刻結束吧。讓這種懸而不決的狀態結束吧。這是自討苦吃,只能怪你自己。”

這個精彩的段落在她后期小說里很有代表性,這里奧斯丁結合了第三人稱敘述(“她又看了一遍信”)、第一人稱獨白(“埃德蒙,你不認識我”)和埃德蒙來信的片段,其呈現方式并非第一人稱引用,而是由奧斯丁轉為自由間接體,以加快段落的速效,并在讀者身上印上范妮的心緒,好像是范妮把埃德蒙的話轉換成自己的話。隨著段落的發展,第三人稱敘述逐漸消失,我們完全進入范妮的腦海。這種在不同模式間轉換的寫作,匆匆捕捉到推論過程中的那一結巴,使奧斯丁成為一個比福樓拜等更為激進的小說家。

(《破格: 論文學與信仰》[英] 詹姆斯·伍德/著,黃遠帆/譯,行思文化·江蘇鳳凰文藝出版社 2021年10月版)

新媒體編輯:傅小平

配圖:影視資料、出版書影

原標題:《詹姆斯·伍德隔空對話簡·奧斯丁,多少人發現她比福樓拜更為前衛|此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司