- +1

什么樣的諧音梗,不扣錢?

什么樣的諧音梗,不扣錢? 原創 想國諧音梗專家 理想國imaginist

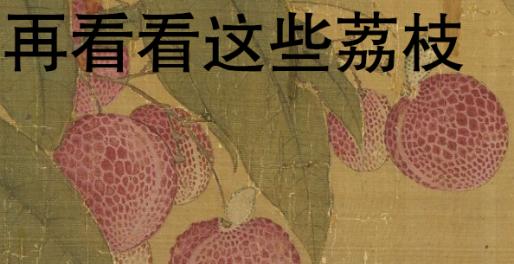

中國人說話做事講究委婉含蓄,繪畫也不例外,時常“畫里有話”。

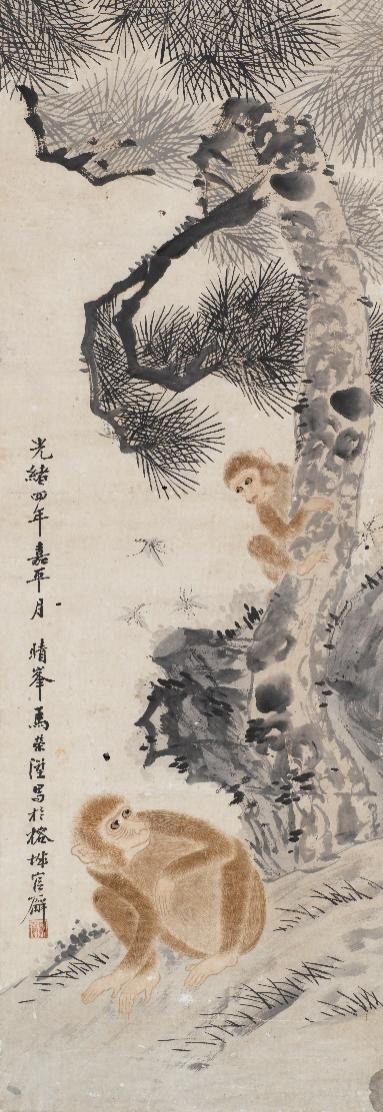

很久之前,我看過一幅立軸,畫兩只猴子和幾只蜜蜂,乍一看就是很常見的“翎毛走獸”畫。后來看了看作品標簽,畫叫《蜂猴圖》。我恍然大悟——蜂猴,蜂猴,不就是“封侯”嗎?在古代,“侯”可是個不小的官職呢!以此類推,那種畫猴子背著猴子的,可以叫“輩輩封侯”;猴子騎馬的,可以叫“馬上封侯”……不得不說,這個諧音梗玩得有點意思。

清 馬榮升《蜂猴圖》 桂林博物館藏

你只要留心就會發現,脫口秀里屢試不爽的諧音梗,古人玩得相當溜。流傳至今的吉祥祝福語、俗語、歇后語中,多的是諧音梗。

比如,打碎了東西,會說“碎碎平安”;外甥打燈籠——照舊(舅)。而追溯歷史,以物名諧音吉祥祝福語的方式在宋代已經萌芽,比如宋人在新年的時候,會用柏枝、柿子和柑橘供奉,諧音“百事吉”:“京師人歲旦用盤盛柏一枚,柿、橘各一枚,就中擘破,眾分食之,以為一歲百事吉之兆。”明清以后蔚然成風,成為通俗文化的重要表現形式。[1]

明 朱見深《歲朝佳兆圖》 故宮博物院藏

畫面中,鐘馗手持如意,小鬼雙手捧著盛有柿子和柏枝的托盤,諧音“百事如意”。又有蝙蝠從天而降,寓意“福從天降”。明憲宗在畫幅右上方題《柏柿如意》詩:“一脈春回暖氣隨,風云萬里值明時。畫圖今日來佳兆,如意年年百事宜。”畫面與題詩呼應,傳達出對吉祥如意的美好祝愿。

01

諧音作為語言的藝術

如何走進繪畫?

也許,藝術圈本沒有諧音梗,大家畫猴就是猴,畫蜂就是蜂。當一個甲方帶著“希望子孫代代封侯”的需求,找到乙方畫工時,乙方一開始是拒絕的——“吾不畫不可能之事物”。當甲方帶著略微豐厚的報酬,再次找到乙方時,乙方心動了——“夢想還是要有的,萬一實現了呢!”

經過苦思冥想,也許在抓耳撓腮之際,他想到了與侯同音的猴。延續以圖解字的思路,封可以用蜂來代替。那么如何表現子孫萬代呢?也簡單,讓一只猴上有老下有小,不就是三代猴了嘛!于是乎,猴不再是猴,蜂不再是蜂。

加之,古代識字的甲方不多,普通的乙方可能直接手書四個大字“輩輩封侯”,于是當場被甲方否決;而聰明的乙方會察言觀色,用圖像肢解詞語,用圖說話,既不會讓甲方覺得自己沒文化,又能暗戳戳滿足甲方的小小虛榮,還能讓甲方不太識字的親友們一眼就能領會要旨,于是順利拿下訂單。

清 沈銓《蜂猴圖》 故宮博物院藏

繪畫里的諧音梗有些直接來自民俗中的吉祥語、吉祥物,有些是畫家的創意,往往都寓意美好,體現出古人吉祥如意、趨利避害的樸素愿望。換位思考,誰會在自己家掛張晦氣畫找不自在呢?

從現有的圖像來看,幾乎可以總結出一張“吉祥詞語與動植物對照表”(或可稱為“吉祥物語”,繪畫中用作諧音的事物,本身也多自帶吉祥光環)——

羊諧音“陽”,蝙蝠諧音“福”,

鹿、鷺諧音“祿”“陸”,鶴諧音“合”,

雞、橘諧音“吉”,柿諧音“事”,

猴諧音“侯”“厚”,蓮諧音“連”,

鯰魚諧音“有余”,貓與蝴蝶諧音“耄耋”

……

清 六舟《百歲祝壽圖》 上海圖書館藏

這幅《百歲祝壽圖》,以三十多件完整或破碎的金石拓片,拼合成一個抽象的“壽”字。其中的古物拓片多零碎,“碎”諧音“歲”。但金與石質地堅硬,碎而不朽,亦是長壽的象征。值得一提的是,這類看似“七拼八湊”的畫,有個專門的名字“錦灰堆”,也稱“打翻字紙簍”“八破”“集珍”“集破畫”,還有“吉破畫”之名。[2]可以想見,這種繪畫形式本身,也有借“集”諧“吉”的寓意,用作祝壽可以說是非常恰當了。

宋 易元吉《三元得祿圖》 大都會藝術博物館藏(局部)

猿不同于猴,古代畫家是很分得清的。北宋易元吉是畫猿高手,有多幅作品傳世。這幅圖的寓意相當明了:三只猿,諧音“三元”;一只猿抱著鷺,諧音“得祿”。古代科舉考試中,鄉試、會試、殿試的第一名分別為解元、會元、狀元,合稱“三元”。接連考中第一名,即稱“三元及第”“連中三元”,這可是古代讀書人夢寐以求的榮譽。連中三元,也就離高官厚祿不遠了。所以清代李漁有詩云:“三元及第才千頃,一品當朝祿萬鐘。”

詞語不夠,動作來湊。比如猴子要騎馬,才能“馬上”;喜鵲要踩在梅花枝頭,才能“喜上眉梢”;蝙蝠頭朝下,才能表示“福從天降”……

明 (傳)趙雍《馬猿猴圖》 東京國立博物館藏

本圖描繪了猿騎馬的樣子。一般在馬背上畫的是猴,但實際畫的是猿,博物館方推測此圖也許是一幅銷往日本的寧波畫,考慮到了當時的日本社會喜愛牧溪猿圖的情況。(雖然這張圖沒有代表性,但實在太可愛了,翻譯成“心猿意馬”倒是很應景)

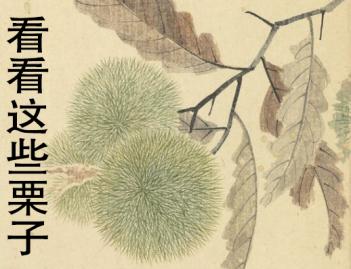

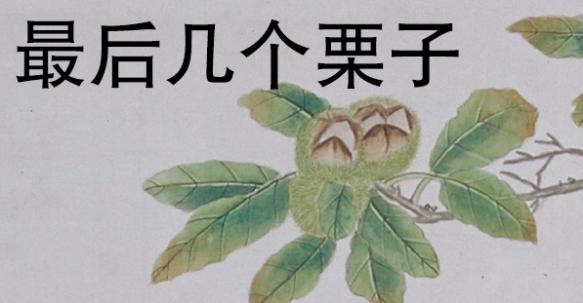

明 邊文進《栗喜圖》 臺北故宮博物院藏

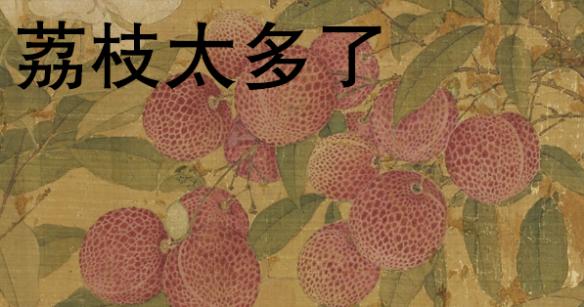

清 蔣廷錫《堂上白頭》 故宮博物院藏

海棠諧音“堂”,白頭鳥一語雙關。“堂上”乃尊長居住的地方,“堂上白頭”寓意長輩長壽。

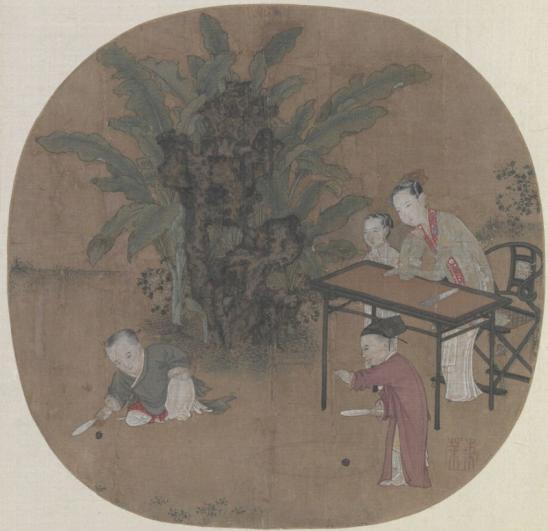

南宋 佚名《蕉陰擊球圖》 故宮博物院藏

古人愛畫芭蕉。有人說因為芭蕉與佛教有關,“是身如芭蕉,中無有堅”,代表“空”;甚至直接代指佛本身。也有人說是因為芭蕉大葉,諧音“大業”。

這些詞語和搭配,經過一代代畫家匠人的承襲,發展成為一種約定俗成的圖案范式(套路),成為傳統吉祥圖案中重要的組成部分。

除了傳世的卷軸畫,我們今天在古民居的構件(窗欞、磚石木雕、壁畫)、傳統年畫、傳統服飾、雕塑擺件、瓷器等藝術品中,也可以看到大量諧音的運用。可以說,這是諧音在民間藝術傳統中的勝利。

02

諧音梗怎么玩兒

才算高級?

然而,諧音梗的運用也有明暗之分。普通的畫家把梗露在外面,聰明的畫家則會把梗埋在畫里。

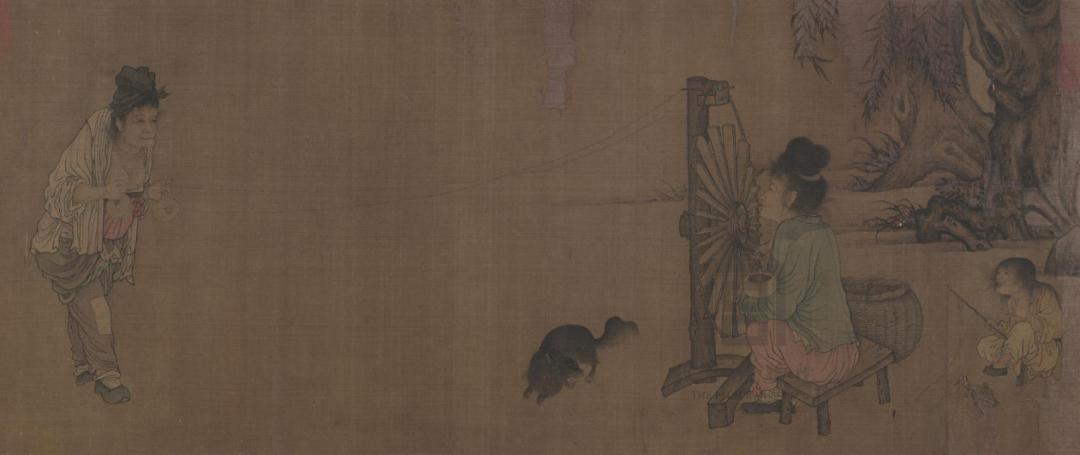

北宋 (傳)王居正《紡車圖》 故宮博物院藏

比如這幅傳為北宋王居正的《紡車圖》,描繪了一個鄉村的紡織場景 :村婦在樹下操作紡車,臂彎中的嬰兒在吸奶,身后的男孩正在逗引蟾蜍。老嫗手拿線團,在一旁協助。畫面描繪相當細致,乍看起來,就是一幅描繪鄉村婦女勞動的風俗畫。而且,從女性衣著看,他們的生活并不富裕。

但出乎意料的是,有學者考證,這很有可能也是一幅寓意子孫加官進爵的畫。因為這種紡織的圖式,和文獻中描繪“世掌絲綸”的插圖幾乎相同。《禮記·緇衣》云:“王言如絲,其出如綸。”絲指較細的線,綸指較粗的帶子。意思就是說,皇帝的話即便如絲般纖細,說出來也意義重大。由于記載、發布以及代皇帝草擬詔旨均由中書省負責,因此后來中書省又被稱為“絲綸閣”。在中書省為官,則稱為“掌絲綸”;父子或祖輩為官,就是“世掌絲綸”。由此看來,《紡車圖》正是以老嫗、母親和孩子三代人,協作“掌絲輪”紡織,傳達出世代做官、綿延不絕之期許,即“世掌絲綸”。[3]

元 (傳)顏庚《鐘馗嫁妹》(局部) 大都會藝術博物館藏

《鐘馗嫁妹》,顧名思義,表現的是鐘馗妹妹出嫁的情景:一眾小鬼敲鑼打鼓,浩浩蕩蕩,好不熱鬧。其實正史中并沒有鐘馗其人,但他卻在民間家喻戶曉,是著名的打鬼驅邪之士。

鐘馗畫大概始于唐朝,從留傳下來的畫面來看,基本上就是個面目兇狠的糙漢子形象。起初,鐘馗是沒有妹妹的,與他有關的故事只有他自己和鬼怪。但五代時,繪畫中出現了鐘馗小妹;到了宋代,戲曲和書畫中就出現了鐘馗嫁妹的情節[4]。那問題來了:鐘馗為什么要嫁走小妹,是貼心大哥出于對小妹終身大事的關心嗎?有學者指出,鐘馗嫁妹的產生與古代的驅邪儀式、婚嫁習俗等有關(論證相當復雜)。

那么:為什么是妹妹,而不是姐姐、姑姑乃至其他人?明代的文震亨似乎給我們留下了一點線索。他在《長物志·懸畫月令》中很清楚地寫下每個月適合懸掛的繪畫,其中寫道:“十二月,宜鐘馗迎福、驅魅嫁魅。”“嫁”有女子結婚之意,也有轉移、推卸的意思,比如栽贓嫁禍。如果古人以“嫁妹”表示“嫁魅”,倒不失為一種解釋。這也使《鐘馗嫁妹》有了驅邪避祟的內涵。所以,鐘馗如果一定要嫁走一個人,那只能嫁小妹吧。

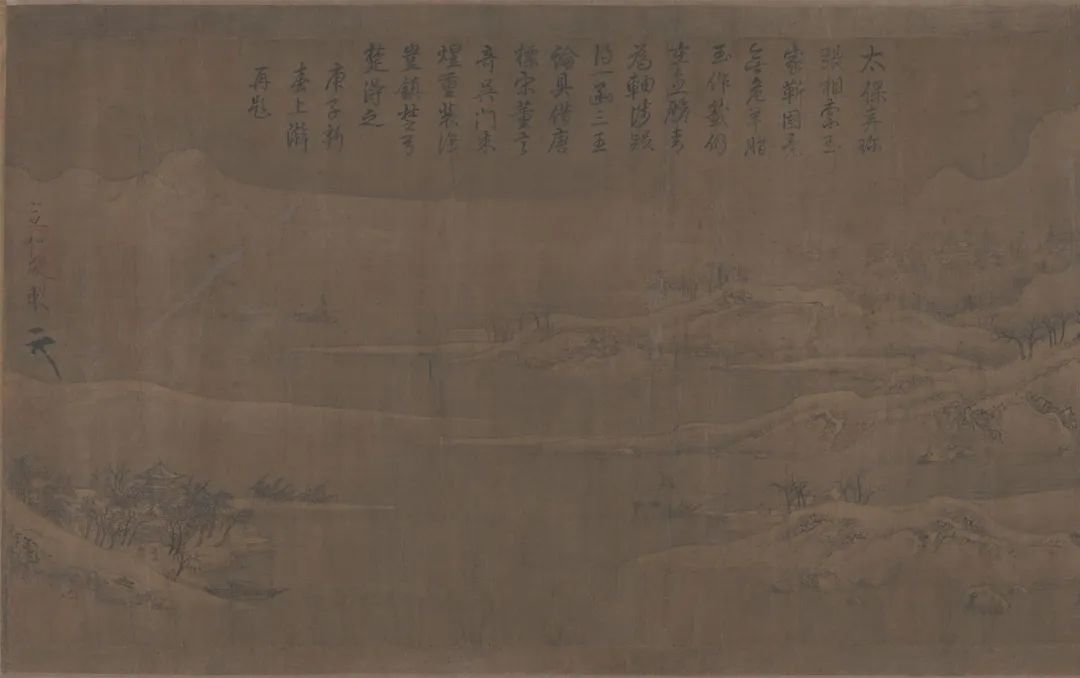

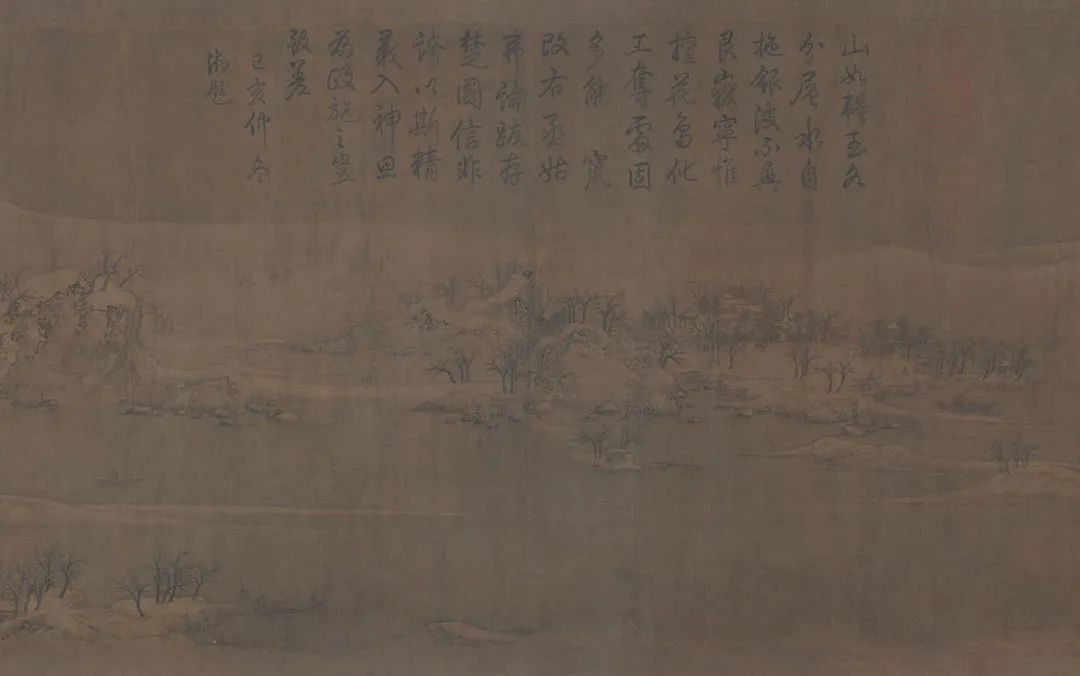

宋 趙佶《雪江歸棹圖》 故宮博物院藏,左右滑動查看全圖

據說宋徽宗篤信道教,對諧音亦是非常在意,在創作中也會利用諧音,比如這幅《雪江歸棹圖》,題目就值得玩味。長卷中出現了多個人物活動的情節,比如泊舟、捕魚、漁歸、樵夫、行旅等,每個畫面都可以作為畫名,為何單取“歸棹”?與“歸棹”同意的詞也有很多,比如歸帆、歸舟等,為何偏叫“歸棹”?

于是有學者指出,宋徽宗取“歸棹”,并不是偶然之舉,很有可能是取天下“歸趙”之諧音。雖然北宋末年內憂外患,但他繪制這幅畫時,的確收復了大片失地。在如此得意的狀態下,宋徽宗于畫中暢想“天下歸趙”,也不是不可能。[5]

諧音梗能夠實現的一個重要因素,是觀看之人的參與和解讀。但凡是人看畫,那就存在有意無意的誤讀歪曲,或是過度解讀,讓一幅吉祥畫的意思完全走向反面。

比如山東安丘一座清代的貞節牌坊(庵上坊)上,雕刻有兩個門神,門神看起來沒有腳后跟。其實這種繪制方式很普遍,沒有特別用意,但心思縝密的當地人硬是讀出了深意——沒有腳后跟,就是“無后跟”,諧音“無后根”。他們覺得,是沒有受到禮遇的乙方,暗戳戳做了手腳,暗示甲方無后(由此可見,不愉快的甲乙關系,古已有之啊)。為了證明自己的“歪理”,他們還把“蝠倒頭”諧音解釋為“福倒頭”,于是“福從天降”就成了“福到了頭”,完全成了詛咒。要是果真如此,那可是灶臺上長竹子——損到家了。當然,這些都是后人的臆想。[6]

“庵上坊”上的浮雕門神

欣賞這類作品,就像猜謎語。畫中之物組成謎面,猜謎的人開動腦筋,或許只要看一眼,就能解謎,不僅能獲得智力上的滿足,還能獲得心理上的愉悅,更能收獲滿滿的祝福。這是屬于中國人的默契。而且你會發現:都21世紀了,我們的想法還是逃不開古人那一套。

參考:

[1]參見黃小峰《水果蜜語:<吉祥多子圖>中升華的自然》,《古畫新品錄》,湖南美術出版社,2021年,164頁。

[2]參見鄭巖《六舟<百歲圖>補論》,《故宮博物院院刊》,2019年第3期。

[3]參見黃小峰《編織家國理想:<紡車圖>的隱意》,《古畫新品錄》,2021年。

[4]參見姜乃菡《鐘馗嫁妹故事的流變及其文化內涵》,《民族文學研究》,2013年第5期;洪繪雯《淺析顏庚<鐘馗嫁妹>》,《藝術份子》,第二十九期。

[5]參見余暉《宋代宮廷繪畫里的政治秘辛》,載《 “宋代的視覺景象與歷史情境”會議實錄》,2017年。

[6]參見鄭巖、汪躍進《庵上坊》,生活·讀書·新知三聯書店,2017年。

原標題:《什么樣的諧音梗,不扣錢?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司