- +1

四姊周年祭:張充和女士在慕尼黑及其他

【編者按】張充和出生于上海,祖籍合肥,為淮軍主將、兩廣總督署直隸總督張樹聲的曾孫女,蘇州教育家張武齡的四女(“合肥四姐妹”中的小妹)。張充和在1949年隨其夫、著名漢學家傅漢思赴美,50多年來,在哈佛、耶魯等20多所大學執教,傳授書法和昆曲,為弘揚中華傳統文化默默地耕耘了一生。被譽為民國閨秀、“最后的才女”。2015年6月18日凌晨,張充和在美國去世,享年102歲。張充和女士去世后,巴伐利亞州立圖書館中文藏書部前主任汪玨女士特作《四姊周年祭》,以為紀念。澎湃新聞(www.kxwhcb.com)經作者授權全文轉載。

去年(2015年)六月十七日午后充和四姊辭世。我正在柏克萊朋友家做客。東岸的友人來電話告知,一時惘然。耳邊響起她溫柔叫我名字的聲音,聲音帶著笑、帶著一點點安徽口音。就在耳邊,而四姊已經遠行。

(一)

1980年夏天,慕尼黑大學的鮑吾剛教授(Professor Wolfgang Bauer)到我工作的巴伐利亞州立圖書館中文藏書部來找我,告訴我:美國耶魯大學中國文學系傅漢思教授(Professor Hans Frankel)將應聘來慕尼黑為期一年的講學,以中國詩詞為主;他的夫人張充和女士偕行。鮑教授請我出席中國語言文學系的歡迎會,要我著意款待這位以書法詩詞、擫笛拍曲聞名、并在耶魯授課的充和女士。

就這樣,我有幸認識了漢思和充和。

以后時而一同喝茶便飯,或去慕尼黑近郊小游,或跟充和到離大學不遠的“太平商店”買點帶著東南亞風味、從阿姆斯特丹輾轉運來的黑醬油、崩硬的豆腐等所謂的“中國食物”。那時的慕尼黑不僅中國商店、飯館少得可憐;中國人、中國學生,屈指可數。歐洲國家一般幅員狹窄,不像美國、加拿大、澳洲那樣,廣泛接受移民——除非他們需要你某些特殊學識技能,主動為你申請就業居留許可。大學入學必須通過德文程度考試,德文難學,所以留學生比之英、法更少。東方面孔罕見,若在街上遇到,不管生張熟魏,也不管是中日韓哪一國籍,都會互相忍不住含笑打招呼。

這也就是令鮑教授他們顧慮的地方:漢思原是德裔美籍學者,德文是他的母語;但是對充和來說,卻是人地生疏的環境,恐怕她會寂寞住不慣。

其實這是過慮了。充和知道我在圖書館工作后,對中文藏書的情形詢問得很詳細。聽說我們藏書極豐,特別是從十九世紀開始收藏的善本書,無論質與量,在歐美西方都負有盛名,她登時喜上眉梢,說道:她一定會常常來看書。果然,她常常來,靜坐在遠東圖書閱覽室一角,閱讀那些罕見的古籍,對子部書畫藝術、集部詩詞筆記尤其看得多。從學校為他們租賃的公寓乘電車或地下車到大學站,很方便,圖書館就在一街之隔。

我去拜望他們,漢思多半在書房工作。充和也總是在忙,不是讀書寫字弄笛,就是整理修剪窗臺上的花草,或縫紉、編織做手工。某次去,她正用藍色的粗線,把一組清代銅錢,巧妙地穿過方孔,編成一條鏈子;古樸又新潮。我忍不住贊美,她笑著把鏈子套在我頸上:“給你做的。前天在一家小古董店,其實就是舊貨鋪,看見這些老銅板。他們不識貨,隨便丟在一個破碗里。還有康熙乾隆間的呢。”暗藍配古銅,真好看!串結的辦法使用中式紐扣的環套,簡單,別致。對她的靈思巧手只有張口結舌的佩服,鏡子里自己左顧右盼;記在頭里的是:化腐舊為神奇原來不是空談。其后我對金工飾品設計制作的興趣,自她啟蒙。

充和怎會寂寞,她沒有時間寂寞。

何況慕尼黑的博物館美術館畫廊很多,藏品極精。地點相當集中,不是在國王廣場的四周,就是在麥克斯密倫大道上。二戰后期幾乎完全被炸毀了的宮宇廣廈,直到1960、70年代,州政府經濟穩定可以負擔了,才按照18/19世紀的原圖一一重建、增建,成為西方古今現代藝術展覽最出色的建筑群;氣魄非凡。是充和愛去的地方。

但是那次我們同去民俗博物館主辦的《渡海三家:張大千、溥心畬、黃君壁書畫展》開幕儀式,卻是一次十分難得的中國現代書畫展。慕尼黑大學和我們圖書館都協同做了些研究釋讀的工作,因而被邀;漢思與充和則是貴賓。他們伉儷與這三位畫家皆是舊識,充和告訴我,家里收藏著他們的手跡。張大千先生與四姊書畫詩文往還極多(以后我在他們離耶魯大學不遠的家里欣賞過)。

那天午后我特意早點去接他們,漢思一開門,就聽充和叫我名字:“等一等啊,我把殘墨寫完就好。”我應著,一看,這次例外,她不是一如往常端坐凝神臨碑——她說過:每天至少把正在臨摹的石刻拓印碑文書寫一過,頁末注上年月日和編號,第100號自己留著,其他的就丟了。(我當時吃了一驚:就丟了?)

穿著一件中袖藍白細紋旗袍,站在桌前,纖娟的她手里握著一管大筆,在一張五尺余長、一尺余寬、略泛黃色的紙上,正大開大闔以草書寫李白的“問余何事棲碧山”(《山中問答》)。筆墨提頓之間瀟灑不羈。我求道:“四姊(那時我已遵命稱她為四姊了),送給我吧!”她笑說:“你要就給你。研好的墨多了,不用可惜,寫張草書大字,把余墨用掉。平時不常寫大字,這紙張可是最便宜的土紙啊!”我喜歡,喜歡那隨興的“草”,與她秀骨雋雅的小楷隸書非常另樣;快意揮灑、洋溢著大氣。她立刻題了我的號,押上印。還說,不值得裱,留著紀念吧。

這幅字是我們的傳家寶。1988年與立凌從歐洲搬到美國西岸西雅圖,一次四姊在去臺港大陸途中來家里小坐。看見墻上掛著這條幅,她驚笑著道:“真是忘了!你還是送去裱了。這土草紙,裱好了倒也別有風味!”她又說,現在大楷、草書難得寫了;那次不經意、心情輕松放得開,倒還好!看得出,她自己也意外的滿意、喜歡。以后還在卷軸上為我用小楷題簽:“草書李白山中問答、汪玨藏”。 2006年充和應邀在西雅圖亞洲藝術博物館作“古色今香”書法畫卷及所藏名家書畫展,這張草書是參展品之一。

另外還藏有歷年來四姊送我們的小楷隸篆扇面和手卷——包括她要丟,卻被我征得同意后,從廢字簍里揀回家的碑文練習稿。

一幅“錄稼軒詞三首”,寫在淡象牙色紙張紅色條線里,晨昏刻刻相伴三十年,如對書家低首握管、心中一片清明;就是天長地久的系念。

扇面中最珍貴的一張是四姊調寄“憶江南”紀念沈從文先生,五唱“鳳凰好”。情真意切,感人至深。是1993年她與漢思到湘西鳳凰鎮沈先生墓前追念她的三姐夫,回美后寫成。扇面上她以極具個人特色端雅不茍的小楷用筆,詞字著墨、中間硃紅小注;誦之讀之,令人嘆賞忘倦。

四姊對這位姊夫異常敬愛。她也知道我對沈先生的文章風格一直尊崇為近代中國第一人,如畫中逸品。

移居美國不久,去大學圖書館讀報,驚悉沈先生故去的消息。感傷間立刻與德國“沈迷”們通訊,大家隨即分別著手翻譯了十來篇沈先生的作品,由梅儒佩(Ruprecht Mayer)辦的雜志《中國訊刊》(Chinablaetter)出專集在德語區發行。此外我寫了一篇中文稿《沈從文先生四帖》,在臺北《當代》雜志1988年9月號刊出。寄了一本給四姊留念。

很快接到四姊電話,說她喜歡這篇文稿,說我寫得用心。過了些日子忽然收到一份湖南省吉首市《吉首大學學報(沈從文研究專刊)》,里面赫然轉載了這篇文字。次年又收到吉首大學編輯出版的《沈從文別集》二十冊,袖珍本。淺灰的書面,書名題字皆出諸四姊的手筆;其清簡典雅可以想見。這些出乎望外的事件,當然都來自四姊的錯愛與推介。但是她決不事先告訴我,事后也不說不提。四姊行事的風范一貫如此。

說起怎么我會冒昧稱呼她“四姊”前后三十五年呢?就是緣分。漢思、充和謙和灑脫,當年在慕尼黑幾次歡聚之后就堅持要我直呼他們的名字。可是不管是中國規矩還是德國習俗,都逾越太過。看我猶豫,充和說,她家四姊妹,她最小,弟弟們喚她“四姊”。既然我認得她當時在比利時皇家交響樂團拉小提琴的七弟張寧和先生夫婦,就跟著叫她四姊吧。從此她就是我的四姊

(正好,我自己家里有三個姊姊),傅教授就是漢思了。

我們移居西雅圖后,不時給她電話,只要一開口叫她“四姊”,她就知道是我。多年前她黯然跟我說,弟弟們先后過世,叫她四姊的,只有我和舍弟汪班了,此是后話。

且回到那年秋天。四姊與漢思暑假去北歐旅行,十月開學回慕尼黑。我也才從中國臺灣、新加坡訪親歸來。圖書館鄰近的英國公園依舊草木森森、溪水潺潺。秋陽里四姊與我常趁午休時間在公園散步、吃“冷餐”。談笑中居然發現,我們十幾年前,1964年吧,曾經在漢堡見過一面。

那時我在漢堡大學讀現代德國文學,認識了該校教授中國語文的趙榮瑯先生。他從臺灣大學受聘到漢堡大學任教。趙先生儒雅博學,趙太太爽朗好客。他們溫暖的家是全校中國同學(一共三人!)最愛造訪的地方。那一次去,進門正好有兩位客人將要離開。只記得一位瘦高的西方男士和一位端莊嫻雅的中國女士,與趙氏伉儷殷殷作別。行色匆匆,主人未及介紹。

因而四姊聽我說起在漢堡大學讀書,問我可認識一位趙榮瑯先生。這才頓悟:驚鴻一瞥,當年那位端雅的中國女士,豈不就是眼前的四姊?彼此都覺得不可思議。原來趙先生與四姊皆是安徽世家,且屬戚誼。

很難忘記那些漫步樹蔭小道或坐在水邊喂野鴨子、彼此無話不談的時光。四姊想念她的子女,女兒小時候如何隨她同臺演出昆區;兒子喜歡飛行,她支持他向這方面發展,現在已經成為職業飛機駕駛員了——她相信“行行出狀元”,決不拘泥孩子非要走學術路線不可。她也想念分散于中國大陸、臺灣、歐美的許多家人師長朋友。

四姊幼年在安徽老家啟蒙讀書習字,稍長與父母姐弟卜居蘇州,讀書之外家里延師授曲,昆區是她一生最愛。抗戰時期一面隨沈尹默先生攻書學詩,一面跟高人學吹笛拍曲。還與姊姊等同臺義演《牡丹亭》的“游園”、“驚夢”、“離魂”等各折。清音婉約,名噪山城。戰后進北大,邂遇漢思,結成好姻緣;以后離國赴美。

“不光嫁了個外國人,還在外國住了大半輩子。”她自嘲地說。

四姊有一幅極負盛名,屢被提及的隸書對聯:“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生。”九十年代她在信上寄這兩句給我看,讀過又讀,眼淚不自住地流下。四姊是中國傳統文化熏陶下的國士。四姊的悲哀不止是寂寞,是國士放逐異地,不經意間、揮之不去、無可奈何的傷懷。盡管這“放逐”是自己的選擇。

四姊在北大讀的是國文系。

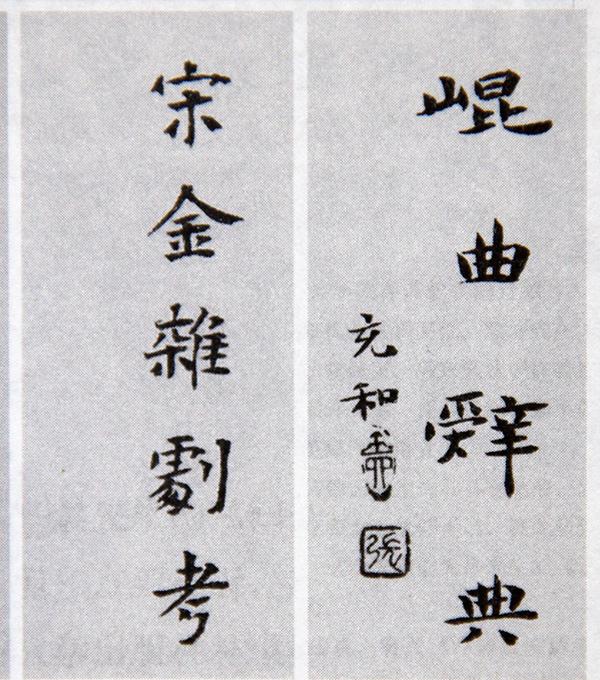

那時我正在注錄圖書館從1830年開始就有計劃收藏購買的上千種中國善本書,卻從未整理編目。百年來深鎖在地窖鐵箱里,意外逃過二戰末期轟炸焚毀之劫。編錄善本書與現代書最大的不同在于前者沒有一目了然的出版訊息。編目者必須細讀未加標點的刻印文字(木刻雕版或活字版、石印版),由字里行間和版本的形式、用紙、墨色、雕版者等線索,尋找出作者、出版者、出版之年代、地點,以及其他特點:如收藏者的印鑒、眉批等。我在成大中文系修過目錄學、版本學,可是工作過程還是困難重重。譬如,提供訊息最多的序文,作者自序或他人作序,常常使用草書刻板;而歷代收藏者的印鑒攸關版本年代,只字不能忽略。我在辨究時,縱然盡量參考各體書法、金石字典,或是其他圖書館的善本編錄書目以及種種專著;許多關鍵問題,還是疑竇叢叢、難以解決,或猶豫不敢斷言。

所以,國學修養深厚,且又精擅書法刻印的四姊來到慕尼黑,對我來說,真是意外之喜。她在圖書館讀書的余暇,就是我請益問學最好的機會。四姊曾任職柏克萊加州大學中文部圖書室,也經手過那里的善本收藏;辨識草字篆刻更是心得獨到。她讀書仔細而教人恂恂不倦,總是鼓勵我提出個人的看法和意見,她再一一指點,相互切磋。真是最難忘最珍貴的讀書經驗。

(二)

次年二月間圖書館館長“冷水”博士(中文意譯, Dr. F. G. Kaltwasser)請我去他辦公室,說道:“你們臺灣藝文界的‘教皇’要來了!”我愕然不知所對。冷水博士看我發愣,很樂。告訴我:臺北故宮博物院蔣復璁院長(被他稱為:“教皇”)在受邀參觀德奧兩國文化機構行程中,申明決不可遺漏當時西德藏書最多規模最大(員工五百多人)、歷史悠久的慕尼黑巴伐利亞州立圖書館。冷水博士非常高興。希望我參與接待。

午后四姊來看書,我提起這事。她高興地連說:“這下我的笛子沒有白帶!”。原來這位詩人徐志摩的表弟蔣復璁先生,是她的熟朋友、忘年交,抗戰期間大伙苦中作樂的曲友。四姊在慕尼黑平時度曲消閑,卻無從自吹自唱。慕城雖是音樂名城,但是要找到會吹中國笛子、會唱昆區的知音,卻只能空嘆枉然。

我對國樂、傳統戲曲所知極其有限。除了讀過些《牡丹亭》《桃花扇》的文本,隨意看過幾出平劇,聽過幾段胡琴、琵琶;實在是十足的“門外漢”。百戲之祖的昆區更是陌生,好像從來沒有聽過(在大學喜歡的是搖滾、是“貓王”)當時心中暗喜:說不定可以聽到四姊和“教皇”拍曲唱和呢。

蔣先生與兩位隨行學人在1981年三月中旬某日,早上九點準時來到圖書館。館長、幾位特藏組主任和我陪同參觀,并邀請充和四姊參加茶會。兩位老友異地重逢,都意外的高興。因屬正式訪問,兩人不便細談,約好晚上在家小酌敘舊。

四姊要我也去參加他們的雅聚。我當然欣然答應了。

世事難料,晚上我因突發事故不得赴約,非常懊惱。四姊安慰我:將來有的是機會。

她曾告訴我,下月要回美國了。紐約大都會博物館新建蘇州庭院曰“明軒”,四月十三日請昆區社去表演,她將唱《金瓶梅》里的曲子。——可是我也聽不到啊。

她還嘆道:前一天那晚上,她吹笛子的時間多,唱得少。感嘆老院長笛藝荒疏;唱得高興,可是年紀大了,當年一條好嗓子,現在竟咿呀不成音……

四姊大去后,她的曲友陳安娜女士告訴我,四姊過了百歲高齡嗓音仍舊婉轉動聽。天賦異稟,信然。我與四姊相交相知三十幾年,除了在慕城碰巧聆聽過她吹笛唱曲自娛, 卻從未欣賞過四姊現場度曲、更沒有看過她登臺演出——其實自己也明白:不識音律工尺,怎堪作四姊的知音?

四姊的小友兼曲友李林德博士曾寄給我一份四姊1962年4月19日、20日連載在《美華日報》副刊“自由神”上的大作:“如何演牡丹亭之游園”。文章以精練雅達的半文言、半白話寫成。是四姊從少年時期開始學習、以后屢經名師指點,自己潛心揣度體會的心得;再加上累積的登臺演出經驗。戲中一聲一腔、一歌一舞,舉手投足、旋身回盼,絲縷不肯輕輕放過——十分詳晰認真地分析演繹如何演出這段湯顯祖精彩的昆區折子戲。

就憑著細讀四姊這篇文章,2006年我看白先勇率昆區團來美西演出青春版全本《牡丹亭》,居然可以心領神會,連連在柏克萊、圣塔芭芭拉看了兩輪,六天六場。不厭不倦。

從此才憬悟為什么書法與昆區纏綿婉轉一詠三嘆的水磨調是四姊此生最愛。

(三)

四姊、漢思返回美國后,繼續在耶魯執教,住在離大學不到十英里的北海文鎮(North Haven)。我們持續通信,間或道經紐約,必設法與四姊歡喜重逢;但都是一晤匆匆。

1987年立凌受聘西雅圖華盛頓大學,次年我們移居美西。從此隔一段時間就要飛一趟東岸,必定到北海文鎮,在四姊漢思林蔭間半坡上幽靜的家里盤桓小住。

灰白色相間簡樸的樓房,繞著庭園。第一次去,是夏天。檐下瓜棚透綠,籬邊叢叢紫竹翠竹,幾株花樹、幾方菜畦。四姊說,每早起來坐對晨曦,磨墨寫字;以后就是澆水、除草,對付蝸牛。否則“吃不到自己種的菜,看不到盼了一年的好花了”。可惜牡丹花期已過,四姊要我下次四五月間來,品賞春風拂檻的名花。此間氣溫與洛陽相近,宜于牡丹芍藥(原種是二十世紀初從云南遠渡重洋移植過來的)。跟著她在園子里四處游逛,五谷不分的我對四姊的農藝園藝實在佩服;尤其是看到瓜藤上結著累累的小葫蘆。

“以后會長大吧!”我想當然的問。誰知完全出乎意料:“不,不會再長大多少了,”四姊說。“啊!?”四姊不答笑著拉我拾級進屋。

小門廳正對樓梯,左邊客廳擺著磁青色布面沙發,地下靠墻和茶幾上放著兩三盆垂葉植物和洋蘭。舉目壁上四望,疏疏朗朗掛著幾張現代名家沈尹默、沈從文、臺靜農、饒宗頤諸先生的作品;上款題的都是四姊與漢思的名字,足見皆是主人的故交。(歷次拜訪時有更換。但是從來不見四姊張掛她自己的書畫!)

一張極長極大的桌子居中獨占門廳右邊的房間。桌面鋪著深色毯子、 零星擺著大墨池、兩三方小硯、水盂、筆架、印泥盒之類,和卷著攤開的幾種紙張,也有四姊寫了的字。長桌兩端堆著書籍、翻開的字帖等等。 房間靠里墻立著一架紫檀玲瓏柜,藏著四姊與漢思當年新婚燕爾就離開中國,隨身行李帶出來的幾組古墨、幾方印石,和一些別的物件。矮椅、地板上盡是書報,四姊稱作:“為患!”桌前放著張高背椅,是四姊坐著臨池的地方。四姊說:這間原來是飯廳,西式長餐桌平時難得用到,空放著可惜。就變成她樓下讀書寫字、或教授學生的房間。樓上小書房則是清晨練字的地方。習慣了,好像在小書房坐著就自然練碑臨帖。到下面“大書桌”上就寫別的自己想寫的條幅、卷子、扇面等等。

午后金黃色的陽光穿過盤繞著窗沿的爬墻虎綠葉,影影綽綽,灑落在桌面和墻上。抬眼看見墻上陽光照不到的稍上方,掛著兩幅水墨勾勒寫意:一幅是三兩枝花卉、聊聊著色。另一幅則是鬢鬟輕攏、纖纖素衣女子的背影,雙袖交垂,只有腰間飄拂著一抹藍帶。韻致飄逸,說不盡的款款風流。真是神筆!

再看,是大千居士的落款。四姊見我看得走神,笑說:“張大千說畫的是我!反正看不到臉,是誰都可以。”

是她,是幾個世紀前的四姊。

她聽了,也不理會,回身從柜子的架上拿出一個小東西,給我看。卻是個約三寸高的小葫蘆,淡黃泛綠色,蒂上卷著寸許已經干了的細藤。葫蘆小小的胖肚子上,竟刻著篆字“吉祥”二字,硃紅色。捏在掌里堪堪一握,光滑輕潤,可愛極了。“這就是去年的小葫蘆啊!”四姊說,“你剛剛不是以為那綠藤架上掛著的葫蘆還會長大嗎?過兩天我就要摘下來了。”原來四姊特意把普通的葫蘆幾經改種,才長出現在這樣罕見的小葫蘆。摘下的小葫蘆要掛在通風檐下風干,“不能曬,曬了就會癟、會爛!風吹干透了,才可以淺淺刻上字,或寫或畫。好玩吧?”

實在好玩。就不知她怎么想得起的。連園子里的紫竹,也是為做笛子種的呢。

臨走,包里多了兩個小葫蘆,四姊要我自己加工。一直沒有敢瞎寫瞎畫,留著天然素色。輕輕握著,依稀感覺到四姊放在我手心里的溫暖。

(四)

不知多少次,吃過晚飯、唇齒間新韮猶香,天色還早;我們就出門在他們住宅邊小坡道上散步,往高處走去。林木森森,環境清靜幽美。四姊告訴我,鄰居不少是大學同事,極典型的美國東岸新英格蘭區、緊臨大學的小鎮。我說,這樣多好,彼此雞犬相聞,有照應。四姊過了半晌答道:“各忙各的,不好隨便打擾人。”

繞著山坡半環,我們緩緩從另一端下坡,迎面的夕陽仍好。

回家后,或是在大書案前覽讀四姊自己的近作,或細賞他們收藏的現代當代名家書畫。知道我是胡適先生的仰慕者,四姊就翻出胡先生寫給她和漢思的兩件墨稿給我看。胡先生不是書法家,我總覺得他的字有點“太”灑脫,好像跟他埋頭做學問考證的形象有點“不搭調”。但是,那樣仔細的一劃一捺,清清楚楚,不管是公文日記還是題款,都一貫認真書寫,不作飛龍在天的草書、難為讀字的人;這種一生里外一致的表征,實在更令人嘆服。

有時就是捧著茶漫談什么新的話題。如果漢思和立凌也在,兩位君子正襟陪坐,心不在焉地跟著觀賞,彼此竭盡主客之禮,卻絕少加入我們的談話。所以四姊經常笑著請他們自便:“不用奉陪了!”漢思遂邀立凌去他們客廳旁邊加建的休閑室,一面輕聲以德語交談。然后過不了多久,就會傳來鋼琴的樂聲。

漢思幼年在故鄉柏林讀書學琴、喜歡語文音樂。這架大鋼琴,德國名琴貝赫斯丹(Bechstein), 是三十年代舉家移民美國,飄洋過海運來的家藏舊物。音色仍舊清越,立凌試彈之后告訴我。

漢思一家三翰林(正對:張氏《合肥四姊妹》!)。他的祖父、父親和他自己都是研究西方古語文學家、哲學博士,大學教授。而漢思于西方古語文之外又下苦功,拿得中國古典詩文的博士學位。先后在史丹福、加州柏克萊、耶魯諸大學執教,更時常出入歐亞名學府講學。

“溫文儒雅,沈思好學”,就是對漢思最妥貼的描寫。二十幾年交往,從來沒有一次聽到他大聲說話,或看到他面有不豫之色。他的英文學術專著如《孟浩然傳》、《梅花與宮幃佳麗》等,以及他與四姊共同翻譯出版的唐代孫過庭(648—703)《書譜》,都是專攻中國詩學或書法的學者必讀必備的典籍。他英譯漢文之馴雅精確備受同行識者敬羨(好萊塢拍的經典動畫片“Mulan”,就大量采用他翻譯的“木蘭辭”——收在《梅花與宮幃佳麗》里)。

我們卜居美西那年,漢思已經從耶魯退休。仍舊勤于翻譯、研究、寫作,多半的時間在他樓上書房工作,對待我們總是一逕的和熈親切。

四姊說,他還義務參與為盲人團體讀書和制作錄音帶的工作。包括西班牙語、希臘語,都是他擅長的。

當時看著他和四姊恬靜質樸的日常生活,簡單和諧而相互體貼;我常想“鶼鰈情深”、“琴瑟和鳴”當即如是。

(五)

2000年秋冬之際,到波士頓劍橋跟女兒女婿小聚,過了假日他們忙著上課、趕作業。我們臨時起意給四姊打電話,開車去北海文鎮看他們。

四姊正在大書桌前研墨,忙著幫朋友們趕寫書題之類的墨稿。囑我們先上樓跟漢思說話。我說怕吵他做事。四姊回道:不要緊,平時他話說得太少,要跟人談談才好,活動活動腦子。

漢思看見我們有點意外,隨即起身,含笑請我們坐下。他案前攤放著歌德的《浮士德II》(《Faust II》)原文本。

據文獻,歌德晚年續寫詩劇《浮士德》,1830年完成,是為《浮士德II》。卻將原稿戳印密封,還特意寫下“我死后方得拆開”的字樣。歌德1832年去世,文本隨即出版刊行。可是遲遲超過一世紀,直到1935年才在劇院上演。《浮士德 II》,出名的難,難懂、難演。內容涉及天人之間的互動,生命的旨意,形而上的哲學問題,和種種超現實的想象與古典神話的另樣闡釋。出版后書名題曰:《Faust. Die Traegodie von Goethe. Zweiter Thail》(《浮士德。歌德著作之悲劇。第二部》)。

正想向漢思請教這出詩劇深奧的哲理,忽聽他緩緩說道:“歌德這時期對中國的哲學,人與自然的關系,人與人的關系,覺得有意思”,略一停頓,又說:“歌德年輕的時候自己學寫中國字,后來還跟從中國回來的傳教士學過。最近讀到些新材料,想寫一篇關于歌德學中文的事。”

太好了!我說。只知道歌德、席勒(Friedrich von Schiller,1759—1805)等文學家也深受從十七世紀開始盛傳歐洲的“仿中國風”(chinoiserie)影響,覺得來自“遙遠神秘古老的中國”的一切、新奇而有啟發性。他們還根據英譯的中國詩文改寫成德文。卻沒想到歌德居然對漢字下過功夫!讓我記起那位我們共同的朋友——鮑吾剛教授,他說過,當年選擇研究漢學,與中國的象形文字有關——他喜歡繪畫。歌德不也是極好的畫家嗎?漢思連連點頭,說他也喜歡畫畫,對漢語的四聲音韻最感興趣。啊!難怪他專門研究并翻譯中國古詩詞了。對西方人、甚至漢學家而言,中文發音是最難學的部分。我說,恐怕涉及他喜愛音樂,聽覺特別敏銳。他點頭說:“可能、可能。”

記憶最深的是,他推崇歌德在兩百多年以前說過的:偏窄的民族文學已經過時了,代之而起的是世界性的文學。

四姊喊我們下樓吃飯,幫她收拾碗筷的時候,她悄悄跟我說:好久沒看到漢思談得這么高興了。

漢思2003年過世。沒有留下歌德學中文的文章。

最后幾年漢思時常臥病,四姊實在沒法在家照顧,于是送他住進不算太遠的安養院。自己每天開車去看他陪他,先后出了兩次車禍,幸而都有驚無險。家人朋友們空著急、偏又幫不上忙。

我們飛去東部,到北海文鎮已是下午,接了四姊一同去看漢思。

漢思雖然消瘦孱弱,精神還好,洵洵有禮依舊。他跟我們輕聲抬手招呼,灰藍色的眼睛無限溫柔地隨著四姊來回的身影轉動。

那是我們最后一次看到漢思。

(六)

西雅圖亞洲藝術博物館2006年一月十四——四月二日舉辦的“古色今香——傅張充和女士與其師友之中國書畫展”(原名:Fragrance of the Past – Chinese Calligraphy and Painting by Chung-Ho Chang Frankel and Friends.)是美國藝展中罕見的盛事,意義非凡:一位非主流的華裔女性藝術家以及她非主流的藝術作品,在一個主流的博物館展覽;這與在專注學術研究的場所展出,其意義和走向非常不同。

特別是展品中大量的書法。一般西方觀眾,“書法”常是他們難以勘破的障礙。

但是這次展覽不僅轟動而且成功。當然,開展之前宣傳印刷品及目錄準備周全、及早寄發,專題演講一一推出,展覽場地布置得典雅有序,每一項展品附有簡介卡片、易讀易懂——這些都是有力的推波助瀾。但是,展品與眾不同的“實質”,足以印證所有的文字記載,造成有目共睹對“線條之美”對“書法藝術”的肯定。才是這次成功的終極因素。

館長Mimi Gardner Gates(她有一個不俗的中國名字:倪宓)以畢業于耶魯大學中國藝術史博士的學歷,耶魯大學美術館館長的資歷,從1994年開始,擔任西雅圖藝術博物館(Seattle Art Museum)、亞洲藝術博物館(Asian Art Museum),以及西雅圖奧林匹克雕塑公園(Olympic Sculpture Park)三館的館長。她在耶魯隨充和學書法,聽漢思講中國古典詩詞。以后她任職美術館,因鑒定或展覽館藏的中國書畫古物,時常向充和請教。四姊對我屢次提及:Mimi 好學、聰敏!她和漢思都喜歡她。

而Mimi對老師更是敬愛推崇出之至誠。她清楚知道:如此品格,如此不凡的書法造詣與畫風,深厚的詩詞戲曲文學修養,都源自古老中國精粹博大的文化——古老而彌新。老師是不世出的幽蘭。她要讓更多人來欣賞這種以后再也難見的亙古典范。

跟Mimi成為至交,與彼此對四姊之羨敬愛慕,自然切切相關。

亞博館坐落在城中坡頂的公園,遠眺縹青灣和峰頂常年積雪的雷尼山,近看華盛頓湖粼粼水波綠影,風景絕佳。是根據二十世紀初紐約山水林園設計師奧姆斯德(John Charles Olmsted)所規劃建造的。水塔、野栗子樹的綠蔭道、繽紛叢叢的茱萸、櫻花、山杜鵑,大片草原、池塘噴泉、露天劇場;在在都是大師的特色。與稍晚完成的“美國新藝術風”博物館,成為西雅圖最精彩的文物景點。這景點也正是“古色今香”!

展覽由Mimi Gates和當時的中國藝術策展人沈雪曼博士共同策劃,白謙慎教授參與作業。分為三部份:

一、充和與她師友的書畫。以充和的各體書法、山水畫仕女圖、手書詩詞、小品書畫手卷為主;兼有沈尹默、沈從文、臺靜農、唐蘭、饒宗頤諸先生的書法,黃永玉、吳子深先生的水墨畫。

二、文房四寶。充和的印鑒,皆是名家刀筆。最令人矚目的是詩人聞一多為她刻的圓章“張充和”三字。此外,她收藏的明代九龍墨、清朝御用箋紙、特殊的毛筆、筆架等等;極為可觀。

三、與昆區相關的藏品。充和1991年手寫的《牡丹亭》拾畫、叫畫、硬拷三折,15世紀寒泉古琴一張,16世紀漆笛一管;還有她登臺演出穿過的戲服三領:海水龍紋披風,月白披,云蝠百摺裙。

張充和傅漢思,1948年攝于北京頤和園。

(七)

四姊會親自來參加開展儀式,而且還會在西雅圖小住兩星期。大家都很興奮。

當然我跟立凌特別興奮,因為四姊要下榻寒舍。

Mimi十幾年前就告訴過我:那時候她決定來西雅圖任新職,立刻告訴四姊和健在的漢思,并邀請他們以后到西雅圖來玩,住在她家。四姊很為她高興,卻斬釘截鐵地說:我們不會住你家,去西雅圖就住汪玨家!

所以,Mimi笑說:“這次又碰了釘子,倒也在意料之中。”

不過,開展之后一個周末,她請四姊一家、舊金山來的林德、和我們,一同乘船,到她與Bill在縹青灣里島上的別墅小住度假。

四姊在展前兩天的晚上由兒、媳、孫子陪同,從新海文市乘Mimi安排的私人飛機直達西雅圖專用機場(與公共機場不在同一處)。看到九十二歲的四姊,清瘦,但依然健朗,步履安穩,舉止平和端祥;自是非常歡喜。卻又難禁許多惆悵——圓滿也帶著遺憾。看不見總在她身旁的漢思。

四姊的兒子Ian一家跟著Mimi走了,他們住在城里博物館代訂的旅館。女兒艾瑪和家人晚一天也會從芝加哥趕來。

我們帶著四姊開回舍下。

我們住在西雅圖的城北,距大學、亞博館、市中心,都只有二十來分鐘的車程。一個四五十年前七畝地的馬場辟建為十二棟雙拼公寓,庭院里樹木花草整理得滿目青翠斑斕。父親1991年過世后,我們接媽媽來西雅圖住,須要換大一點的地方。媽媽一眼看中這棟三樓坐北朝南房,采光好,園子里老樹蒼綠參天,卻不會擋住陽光。我們喜歡園子寬敞,老太太可以散步看花;挑高的屋頂、墻壁上可以掛中國老畫。所以十分鐘就決定買了。

母親1999年棄養。這間前窗面對庭院、一端小門通往陽臺的主臥室變成我們的書房。加了些書架書桌等物,還放了一張可以拉出來睡覺的木架沙發,墊子用厚棉花制成,軟硬度對腰背脊椎極好。房間連著更衣室、梳理化妝間,盥洗室。關起房門,與外界完全隔開,自成天地。

這里就是四姊的“歇腳庵”(臺靜農先生語)。我知道,四姊對物質奢華講究向來不在意,簡單干凈、舒服自在就好。所以十分安心,除了在化妝小間的大理石桌面上添放了一只自動煮水器,茶具之外,沒有著意打點。

果然,四姊一看就連聲說好。又說在飛機上吃得很飽,不能再吃了。幫著她把箱子什物略略整理,就請她早點休息。

此后這十幾天與四姊朝夕相共,是最難忘又難得的記憶。

早上我起來多半四姊已經起來了。她說,年紀大了睡不長,經常睡了兩三個鐘點就醒,起來喝點水、看看書。她喜歡線裝書:“卷起來,又輕又方便。”那次她帶著的記得是李長吉的樂府詩。以后困了再睡。大概就睡五六個鐘點吧。下午盡可能,請她小睡休息一兩小時。

每天吃過簡單的早飯,我們就照著行程表上的節目準備出門或等朋友來。四姊門生故舊在西雅圖的不少,李林德姐弟從灣區飛來,加上慕名者、不速之客,忙得很!立凌實驗室走得開就請假,做我們的司機兼攝影師。

最開心的是參加宴會之前在家的準備時段。譬如一月十四日(星期六)傍晚的開展典禮,緊接著就是近千人的酒會自助餐會。那天午后,四姊小睡起來,我們一起挑選“主角”要穿哪件衣服?最后選定酒紅色暗緞旗袍與同色短外套;領下扣一只翡翠別針。然后我請她坐在梳妝間大鏡子前的藤凳上,稍稍淡妝、淺點口唇,挽起一個松松的髻,耳翼戴上翡翠耳墜。鏡子里一位端莊雍容的銀發麗人。很美!她滿意。我也很滿意。

晚上,真是眾星捧月。演講廳座無虛席,后面還站滿了人。典禮如儀,Mimi滿面春風地致歡迎詞,介紹她的充和老師。白謙慎教授自己也是書法家,他分析講解充和的書法和詩詞,輔以幻燈圖片。會后來賓自由觀賞樓上展覽廳的三個展場。

亞博館前面早已架起壯觀的帳篷,四角擺著大火盆。很冷的農歷臘月十五晚上!

轉眼就熱起來了。人潮一群群涌往站在前面的充和,圍著她,向她致敬致意;Mimi在她旁邊充當禮賓司。四姊的笑顏從容嫻雅。

張充和傅漢思與小友陳安娜在后院竹林品茗 (1992年5月)。

(八)

亞博館忙過幾天之后,我開始準備在家里為歡迎四姊全家的晚宴。Mimi和Bill是當然陪客。其他客人有四姊與漢思以前耶魯的同事,中國藝術史學家班德華(Richard Bernhard)夫婦——他也是Mimi的博士論文指導教授。幾位華大研究亞洲藝術史的學者。策展人之一沈雪曼特地從愛丁堡大學飛來參加開展,自然也出席“家宴”。其他遠近對四姊欽慕的好友們也都來了,還幫忙待客,準備餐點飲料等等。

其中幾位:四姊舊友梁實秋先生的女兒文薔——我對窗居的芳鄰,四姊故交羅家倫先生的長女久芳、桂生教授伉儷,還有特地從灣區飛來的民俗學家李林德——則不但是四姊摯友語言學家李方桂先生、徐瓔女士的女兒,也是四姊經常贊譽有加的昆區吹笛拍唱高手;此外沈從文先生北大的學生、華大馬逢華先生夫婦,四姊耶魯的小友女作家程明琤與夫婿羅平章先生……看到他們,都讓四姊出乎意外的高興。

我相信,沒有人在乎東西好不好吃,地方擠得連座位都要“大風吹”團團轉。在意的是:今夕何夕,大家竟能濟濟一堂。如此光景,就成為我現在重寫舊事的引子,傷逝惆悵喟嘆,但是終是歡喜:畢竟有過,有過那樣無機的笑談,忘情的開心。不是嗎?四姊。

那天上午,Mimi送我們去專用機場——她打進特別號碼,車子直馳到飛機旁邊。她太忙,說好了,由立凌與我陪四姊乘私人飛機飛返新海文市。照顧四姊的小吳先生會開車等在機場外。Ian兄妹因為工作,與家人早就離開了。

兩位駕駛員在機旁等著,接過我們簡單的行李。Mimi與四姊殷殷話別,跟我們擁抱揮手,就匆匆離去。上了飛機,副駕駛來告訴我們安全設備、取用餐點的地方、盥洗室的位置等等,看我們各各就座幫好安全帶,就回到前面駕駛室;飛機輕盈迅速地滑行起飛了。

這種噴射小飛機,左右兩排八個座位,設計得簡單舒服大方(就是盥洗室特別豪華)。

最好的是幾乎沒有噪音。彼此談話也不需提高嗓門。

四姊一向不喜歡多說自己的成就,行事十分低調。對這次的展覽相當滿意。特別是Mimi事前事后的安排和各部門負責人員的專業配合,實在可說:成績斐然。西雅圖幾份報紙——包括中文報,在開展那天都派出專訪記者,第二天也都作了報導或有內容的介紹。電視臺的采訪當夜“晚間新聞”就播出了。雜志“Seattle Met”,是份內容質量極高的刊物, 登載了展覽的消息和四姊Mimi與來賓的照片。

一路飛行平穩安適,立凌坐在我們后面。四姊和我隔著走道,時而小談、時而翻翻帶著的書、時而假眠。吃過準備好的“冷餐”和飲料,稍稍在飛機里走動瀏覽;那位副駕駛竟從駕駛室出來告訴我們,大約還有半個鐘點就要到達目的地了。

算算時間,只有五個飛行鐘點。好快!

小吳果然已經在等著了。四姊堅決要我們一起上車,讓他先送我們去火車站再開回家。這樣我們可以早點乘車到紐約。我們準備在汪班家住一晚,次日飛回西雅圖。因為新海文市的機場根本沒有普通班機。

當然拗不過四姊,而且即或只是十分鐘的車程也舍不得放棄。跟四姊道別,夜色朦朧,看著車里纖瘦微傴的身影,額前飄拂著銀發,向我們頻頻揮手。

1987年張充和傅漢思探訪三姐夫沈從文,攝于鳳凰。

(九)

以后近十年的歲月,我只去拜望過四姊三次。

平時就是過一陣打個電話問候她,跟她話家常。

她說,自從小吳去她家關照她,家人朋友們都為她高興。他對四姊好,事事體貼周到。連他的妻子小孩對四姊也猶如親人尊長,喊她姨婆。而且他在四姊有教無類的堅持下,竟學會了吹笛。“還可以為我拍曲伴奏呢”,她在電話里笑著說。不錯,我聽過錄音帶。

更難得的是紐約曲社的成員和行家越來越多,常去北海文鎮四姊家與她。如果在紐約演出,社長安娜或別的曲友一定會接她同去觀賞。

那次汪班在華美協進會的人文學會為四姊主辦極全面的“張充和詩書畫昆區成就研討會”,曲友們也為她事先事后張羅準備。研討會開得很成功。

跟Mimi一起去看四姊的那次,當是2009年的秋天。

忽聽小吳電話里告訴我,近來四姊有點郁郁寡歡,胃口也不好。我跟Mimi商量,兩人放心不下就捉空飛紐約,開車到北海文鎮,一探究竟。Mimi開車,這段路她很熟。不久前她被耶魯聘為大學董事會的理事之一。時常要開會,每次盡量彎去看充和,有時間還住一夜。

這次我們兩人,怕麻煩小吳,就住在鎮上的旅館。

四姊是瘦了,看見我們站在門口,很意外,隨即掛上笑容。Mimi和我不會唱曲,就看她園子的收成,看她的書法。晚上乘Mimi陪她聊天,我去廚下幫小吳的忙,炒了兩個菜。吃飯時,逼著,也吃得還好。約了她第二天游車河,她立刻應了。

Mimi對這里極熟,原來她以前就住在這附近。帶著我們一路看她的舊居,看新英格蘭區美好的秋天,在路邊市場買水果,到小鎮吃標準的美國午飯:三明治、色拉和湯。兩人你一句我一句,勸著哄著四姊多吃些。四姊本來不是多話的人,喝著湯,神色怡然。我們知道,這一陣老太太一定寂寞了。

回到西雅圖家里,趕緊請東岸彼此的朋友多多去拜訪。以后,小吳的報告逐漸正面。每天寫字也恢復了。2011、2013 年都是跟立凌一起經紐約飛歐洲的途中,特意小留,去探望四姊。2013年那次是早春。我知道,五月間昆區社的朋友要替四姊過百齡大壽。我們提前去賀。四姊要小吳開車帶著我們到那家飯館吃飯,就是以后壽慶設宴唱曲的地方。是在飯館后面另辟的一間,很寬敞、面向草坪小樹林。我們都說好,四姊卻道:“這些玻璃門太大了吧,人來人往,看著多窘啊!”四姊大氣大方,但并不喜歡爭強好勝、出風頭。我們告訴她,不會的,這里不靠大馬路,不會有閑雜人等隨便來看熱鬧。她才放心。

以后我聽說,壽慶熱鬧得很,壽星也唱得盡興。

去年去灣區之前,我接連打過幾次電話。因為有些時候了,我發現,四姊跟我說話,其實并不知道我是誰。我的名字她已經不記得了。當然,這么久沒有去看她,怎能記得呢?這一陣小吳之外有位女士住在那里照料她,大概方便些吧。沒有去看她,心里難過。遠地家人接二連三,噩訊不斷,疲于奔命。

電話里,那位女士告訴我,老太太不愛起床,不愛吃東西。我問Mimi近來去耶魯沒有,看到四姊沒有。她忙著敦煌莫高窟佛教藝術在洛杉磯蓋蒂博物館展覽的事,來回中國,美國,洛杉磯、西雅圖、紐約之間,也是疲于奔命。去耶魯開會只得減少。她說,幾次去,充和時常不記得她了。

安娜以后告訴我:

“……五月六日,昆區社的幾位好友去探望她、跟她祝壽。她躺在床上,安娜扶她坐起,穿好衣服,梳好頭發,挽著她出來看花。朋友們帶去的鮮麗的蘭花。她輕聲跟安娜說:‘如果我想的人,我都能看見,那樣多好啊!’

是的,她去找她所想所愛的人了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司