- +1

“還是去上班吧,濟慈”——大詩人也曾遭冷眼

圖源:Alicia Fernandes/Penguin)

編譯 | 王允含

原文來源 | 企鵝蘭登英國官網

作者:Tristram Fane Saunders

沃爾特·惠特曼曾被稱為“學數學的豬”,艾略特的作品被斥為天書,朗斯頓·休斯的詩被叫做“垃圾”:這些對偉大詩人的口誅筆伐,其中也不乏值得我們反思學習的東西。

作為詩歌評論家,我偶爾會猛然驚醒,一身冷汗,生怕自己寫出的東西像1828年《倫敦每周評論》(London Weekly Review)評價薩繆爾·泰勒·柯爾律治一樣愚不可及:“此君的詩,沒一首有水平經典流傳。”

在文學的萬神殿中,最朝生暮死的就屬前代書評了,除非能錯得十萬八千里,將未來的經典精準地一棒打死。輕飄飄的褒揚風一吹就散,離譜的惡評卻千古留傳。舉個例子,1866年,《旁觀者》周刊(The Spectator)聲稱馬丁·塔珀(Martin Tupper)“贏下空虛已久的王座,從此身居不朽人物之列”。沒人提起這篇評論,因為根本沒人記得塔珀是何方神圣。

被譽為“英國浪漫主義運動”宣言的《抒情歌謠集》,

由柯爾律治和華茲華斯合著

不過,《大西洋周刊》(The Atlantic Monthly)的托馬斯·貝利·阿德里奇(Thomas Bailey Aldrich)早為自己贏得了毫不值得羨慕的不朽名聲,因為痛批艾米莉·狄金森。“一個文化程度不高、大門不出、活在夢里的怪胎,來自新英格蘭的窮鄉僻壤,竟敢公然違抗萬有引力定律、違抗語法規則,實在罪不可赦。”他于1892年譏諷道,“她很快就會被世人忘得一干二凈。”(不過,阿德里奇本人的詩歌被遺忘得更快)。

企鵝“小黑書”之狄金森迷你詩集

《我的生命像桿上膛的槍》

狄金森還算幸運,比起同時代的沃爾特·惠特曼。1855年《草葉集》初版面世,那樣的詩歌全世界前無古人,大多數評論家也不愿再看到來者。“惠特曼不懂詩,就像豬不懂數學。”《倫敦評論家》(The London Critic)嗤之以鼻。

惠特曼句子綿長、熱情澎湃的自由詩體讓評論家困惑,對性和肉體的歌頌使他們嫌惡。這些惡意中傷本意是規勸讀者遠離不道德的書籍,沒想到起了反效果。一位驚恐萬分的批評家寫道:“此人作品不可描述,恕無法提供摘錄,以證明我們評論之正確。但我們絕非談性色變之士,毫無疑問,寫出《草葉集》第79頁之人,只有當眾鞭笞,方配得上其才華。”試問,看到這段話的人,誰不會沖到最近的書店,抓起一本,光速翻到第79頁?

擴充重寫《草葉集》是惠特曼一生的事業

此企鵝布面精裝版則基于1855年的初版,

收錄最著名的《自我之歌》

惠特曼將自己的書和丁尼生相提并論,

并嘲諷后者“形式花里胡哨”,

對愛情的描繪“娘里娘氣,狀如陽痿”

只有寥寥評論對惠特曼的代表作呈正面看法,例如《美國評論》(The United States Review)、《布魯克林鷹報》(Brooklyn Daily Eagle)和《美國顱相學》(American Phrenological Journal),后來都證明是“學數學的豬”本尊所寫。其中一份評論證明,惠特曼只對別人的作品口誅筆伐。他自己的書,則與英國桂冠詩人丁尼生的新作《莫德》(Maud)相提并論;他還嘲諷丁尼生這本詩集“形式花里胡哨”,對愛情的描繪“娘里娘氣,狀如陽痿”。

沃特豪斯的名畫"The Lady of Shalott"

描繪了丁尼生同名詩作的畫面

最令當今人們震驚的,是對大詩人們惡毒的人身攻擊。針對濟慈的評論家不光討厭他的詩,更讓他們感到冒犯的是,一個出身那樣低微的人竟也配作詩。“我們明白,約翰·濟慈的交友注定了他要學醫,他本身就是城里一位大藥劑師的學徒。”1818年約翰·吉布森·洛克哈特(John Gibson Lockhart)化名“Z”在《布萊克伍德雜志》(Blackwood's Magazine)的評論中寫道:“當個挨餓的藥劑師,也比當個挨餓的詩人更明智。回店里吧,約翰先生,回到石膏、藥丸和藥膏盒中間去。不過,看在老天爺的份上,給人開藥時少來點減重藥和催眠劑,可別像你詩里那樣。”

2009年電影《明亮的星》反映了濟慈短暫卻光輝熠熠的一生

(圖源:IMDb)

這些言論著實傷人。僅僅三年后,濟慈就因肺結核喪命,但其他作家認為他也許是受惡評打擊太深。拜倫在《唐·璜》中指出:

可嘆濟慈讓一篇批評文送了命,

正當他指望寫出偉大的作品;

盡管晦澀,他卻曾經力圖描繪出

希臘的神靈,幻想他們在如今

該講些什么,盡管他不懂希臘文.

啊,可憐的詩人!多乖戾的運命!

他那心靈,那天庭中的火焰一叢,

竟讓一篇文章把自個吹熄.

(《唐·璜》第十一章,穆旦譯)

我們生活的時代,批評要來得溫和多了。當代詩人幾乎不能與朗斯頓·休斯感同身受:1927年的一個早晨,他打開《匹茨堡信使報》(Pittsburgh Courier),想看看評論家怎么看他第二部詩集集《猶太人的華服》(Fine Clothes to the Jew),卻猝不及防遭遇了頭條——“朗斯頓·休斯的垃圾詩集”。

朗斯頓·休斯是美國“哈勒姆文藝復興”的代表

(圖源:Carl Van Vechten / Carl Van Vechten Trust / Beinecke Library, Yale)

盡管如此,我還是忍不住希望,有更多當代批評家愿意來點危險動作。快樂的評論家都是相似的;不快樂的評論家各有各的不爽。有時候,比起熱烈贊美,情緒激昂的攻擊更能一針見血地挑明一本書的有趣之處。還記得那位罵惠特曼“豬”的批評家嗎?他一口氣列出了《草葉集》中所有他厭惡的點,譬如“自由過頭的語言”“肆無忌憚的自我中心主義”“動物般的力量”等,總結出惠特曼最受當代讀者喜愛的諸多特質。

假如一位富有創造力的詩人不喜歡或誤解了另一位,那么兩人都能夠展露自我。阿德妮·里奇(Adrienne Rich)的《潛入沉船》(Diving into the Wreck)是公認的過去50年最有影響力的詩集之一,但和她旗鼓相當的詩人羅斯瑪麗·唐克斯(Rosemary Tonks)卻反應異常冷漠。“這位詩人但凡寫情詩,必然要體現一些實用心理學技巧。”唐克斯在《紐約書評》(New York Review of Books)發文,“里奇小姐的詩中,道德教益總有一席之地,主人公都是理智負責的人,主題也進展有序。那我們還讀什么詩呢?”對唐克斯而言,任何“理智負責”的詩歌都令人深惡痛絕。

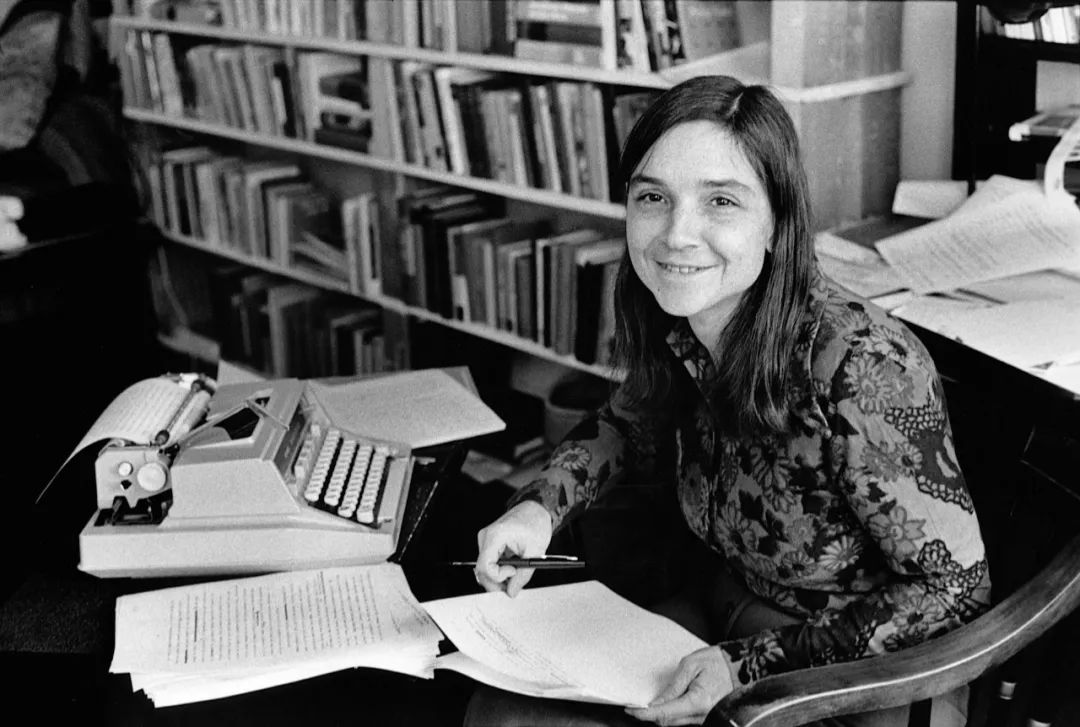

里奇(1929–2012)是美國詩人和女權主義者,

被譽為20世紀后半葉影響最深遠的詩人之一

(圖源:Nancy Crampton/New Yorker)

《新政治家》指責T·S·艾略特

“獻祭自己的藝術才華,

換來一堆不知所云的荒誕玩意”

隨手一翻比爾·亨德森(Bill Henderson)的《差評集錦》(Rotten Reviews),有眾多抨擊今日名著的批評家博人一笑(這篇文章中不少例子就來源于此)。但換做我們,就一定更高明嗎?想象一下,你是1923年一位自由職業批評家,一部新鮮出爐的《荒原》到達你的信箱,書里一半句子都是從其他作品中抄的,很多居然還是外語。你,究竟會怎么想呢?

亨德森此書收錄了175篇各時期的文學差評,

成了一部經典奇書

(圖源:Amazon)

你也許不會像《新政治家》(the New Statesman)那般夸張;該雜志指責T·S·艾略特“獻祭自己的藝術才華,換來一堆不知所云的荒誕玩意”,并表示“這倒霉作品應該自生自滅。”但《泰晤士報文學增刊》(The Times Literary Supplement)形容這首詩是一位“游走在邏輯邊緣”的作家構造的“典故的迷宮”,這也有一部分是真話吧?

艾略特本人也對文學理論和批評做出諸多貢獻

(圖片:Bob Landry/The LIFE Picture Collection/Getty Images)

克萊夫·貝爾(Clive Bell)是艾略特早先作品《普魯弗洛克及其他詩歌》(Prufrock and Other Observations)的擁躉,但也在1923年的一篇評論中承認,《荒原》確實讓他一頭霧水。但他很謙遜,又有先見之明,表示后世讀者也許能從中發掘更多東西。這給我們所有人上了一課:要保持開放的心態,不要輕易否定一種可能性——今天看來讓人摸不著頭腦的書,多年后可能得到更充分的理解和贊美。畢竟,“關于普魯弗洛克的詩,起初令人不解,如今讀來卻暢通無阻。”貝爾寫道,“所以,哪怕我們現在對(艾略特的)新作冥思苦想,也讓我們相信,這絕非白費功夫。”

原標題:《"還是去上班吧,濟慈"——大詩人也曾遭冷眼》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司