- +1

斷片 | 演員英格麗·褒曼:心有猛虎,細嗅薔薇

當銀幕上出現的都是靚麗卻同質化的臉時,人就會容易變得懷舊,懷念那些無法被機械復制的臉。老派好萊塢的面孔往往各有各的靈光,有奧黛麗?赫本的優雅,有格蕾絲?凱莉的精致,有費雯?麗小鹿一樣的雙眸……當然,還有英格麗?褒曼。

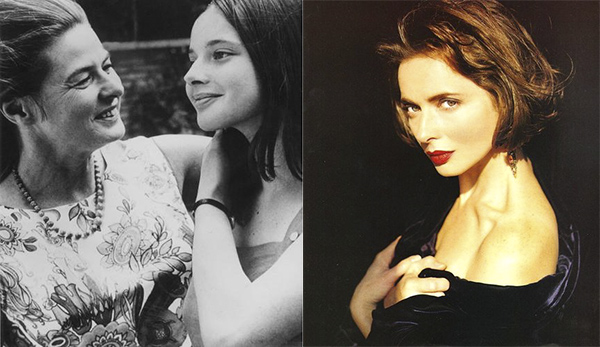

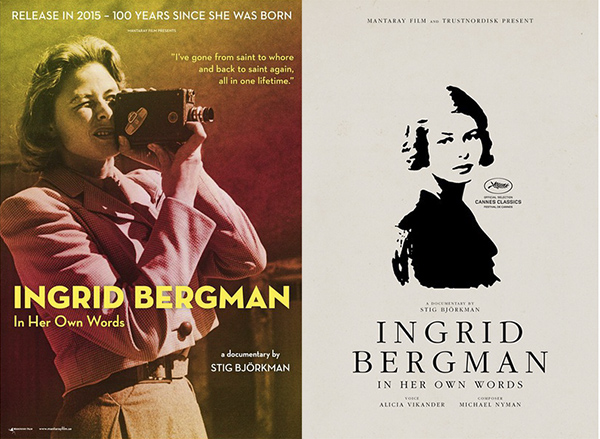

為了紀念褒曼誕辰100周年,導演斯蒂格?比約克曼應褒曼女兒伊莎貝拉?羅塞里尼之邀,拍攝了這部《英格麗?褒曼口述實錄》。電影、私人錄像、日記、書信和訪談,影片融合了大量資料,也并未回避或美化褒曼的婚外情。

這是一部關于自我的紀錄片,涉及電影業務探討的內容并不算多,而更像是一種窺私,透過褒曼自己留下的文字記錄,貼近她的心靈世界。

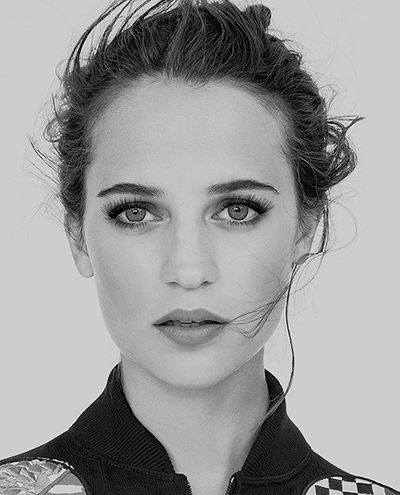

“我是英格麗”(Jag ?r Ingrid)——片中響起的畫外音并非源自褒曼本人,而是同為瑞典籍的“機械姬”艾麗西卡?維坎德。

導演比約克曼并沒有請褒曼的子女來朗讀褒曼的書信和日記,而是選擇讓維坎德用聲音進行角色扮演,在保障敘事完整性的同時,也是一種冒險。所幸,維坎德的表現是出色的,她的聲音略帶沙啞,有一點禁欲式的克制。這與充滿雄心但追求浪漫的褒曼頗為契合,讓人想起影片《她》中的斯嘉麗?約翰遜。

在那個相對保守的年代,有很強事業心的英格麗?褒曼無疑是先鋒女性。她生長于瑞典,25歲為了事業遠赴美國。在好萊塢生活了十年后,去意大利待了八年,后來又在巴黎住了二十年,晚年定居倫敦。用褒曼兒子羅伯托?羅塞里尼的話說,母親一輩子都在努力嘗試改變:“每次她都會開始新生活,結交新朋友,成立新的家庭……這需要莫大的勇氣和精力。”褒曼對于自由的向往超越了所謂“落葉歸根”,對事業的執著追求彌補了她在生活中缺乏的安全感。

子女眼中的褒曼充滿魅力,卻也認為她實際上頗為靦腆,通過演別人來實現解脫,克服內心的羞赧。

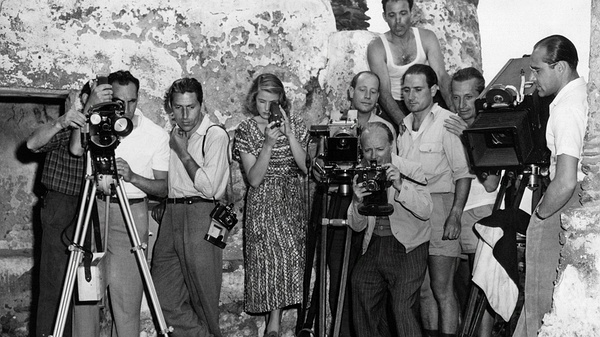

長女皮婭覺得母親為鏡頭而生,外公為童年時期的母親拍攝了大量照片,而褒曼在鏡頭面前絲毫不犯怵,知道怎么擺姿勢,并似乎享受其中。

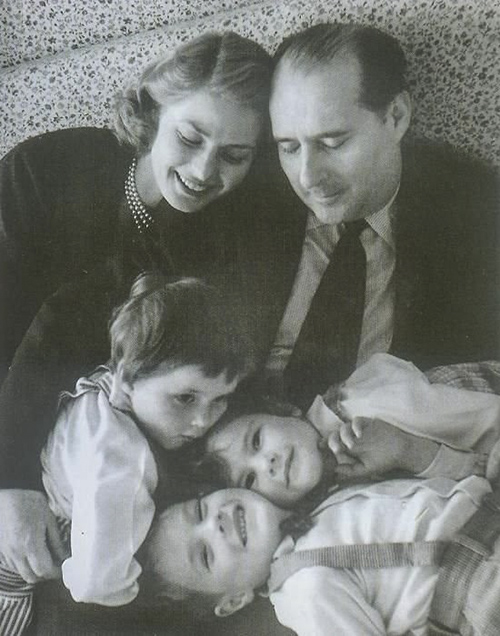

褒曼的情感經歷非常豐富,她很容易為他人的才華而傾倒。第一次與瑞典醫生林德斯特羅姆的婚姻是中規中矩的,一家人因歐洲戰亂和褒曼事業發展等因素,而搬到了美國。長女皮婭認為,身為腦科醫生的父親和母親不是同一個世界的人,兩人或許并沒有太多共同語言。褒曼會在拍《圣女貞德》時瘋狂愛上導演維克多?弗萊明,這種愛戀體現在電影鏡頭里,但也隨著拍攝結束而畫上休止符。

在與羅塞里尼的婚外情之前,她與戰地攝影記者中的標志性人物羅伯特?卡帕亦有一段故事,褒曼給友人的信中寫道:“我知道這個匈牙利人對我產生的深遠影響,對此我總是心存感激。”

片中的褒曼騎著馬于山間馳騁,當時的她認為自己和卡帕有如一對連體嬰,做完手術之后可以繼續快樂地生活下去。婚姻是契約,但褒曼似乎不在意婚姻的束縛,而是一次又一次地追尋愛。她認為世人應該關注的,是她的作品而非私生活,但她的“離經叛道”還是給事業不小的打擊。

和意大利導演羅塞里尼的婚姻,在世人眼中并不光彩。《圣瑪麗的鐘聲》、《圣女貞德》等銀幕角色,給褒曼貼上了禁欲與圣潔的標簽,而與羅塞里尼的這一段愛戀中,褒曼卻成了拋夫棄女的負面典型。

在離婚手續未辦妥的前提下,褒曼已珠胎暗結,引起輿論一片嘩然。褒曼表面上被好萊塢逐出門外,實則還是她的個人選擇。這段婚姻維持了7年,褒曼第三段與瑞典戲劇家拉斯?史密斯也并未有大團圓的結局。或許,并不是所有女性都適合婚姻,紀錄片展現的是一種新形態的女性角色。褒曼拒絕在婚后隨丈夫變更姓氏,所謂孤獨終老,未必是悲劇。

婚姻的變動并未影響到褒曼對于母親角色的扮演,不知是子女們自己也將近老年,而對母親頗為寬容,四個孩子對褒曼都給予了很高的評價。

三女伊莎貝拉是長得最像褒曼本人,她在影片中提到,“如果要我用一個詞形容母親的話那就是‘魅力四射’”。子女們覺得母親風趣而體貼,甚至表示“她一進門就使得屋子蓬蓽生輝”。褒曼并不是好媽媽的大眾化范本,她在覺得自己更像是孩子們的朋友,也不想成為囿于家庭卻又假裝開心的母親。

褒曼檔案室的工作人員巴林杰在紀錄片中展現了一個細節:褒曼會悉心保留自己的信件、日記、小時候的護照、考卷等等,雖多次移民,但這些資料都被完好地保存下來。巴林杰認為,這是褒曼擁有家人的證明,父母早逝使得她無法探望父母,但這些資料可以讓她想起過去的生活。褒曼在留戀家庭生活的同時,卻又向往著自由。

正如褒曼所言,“我或是世上最為羞澀之人,但我體內有雄獅在怒吼”。在任何一個年代,忠于自我都并不容易。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司