- +1

聯合國:政治制度集中成為中國獨特優勢,更易排除轉型阻礙

8月22日,聯合國開發計劃署在北京發布的《2016中國人類發展報告》指出, 中國的政治制度有獨特優勢,可以更好地排除多元利益對社會發展轉型的阻礙。也就是說,相對集中的政治制度,可以更好地排除既得利益對社會發展轉型的阻礙。

報告認為,未來十年乃至更長時期,中國有望建立投資型社會政策體系和復合型社會治理體系,這兩大社會領域的創新和完善,將有助于中國經濟的可持續發展。

報告強調,未來十年乃至更長時期,中國不僅要致力于解決地區之間、人群之間的不平衡問題,還要應對快速老齡化、經濟增速放緩和結構轉型等重大挑戰。同時,中國推進包容性人類發展仍然有不少優勢。

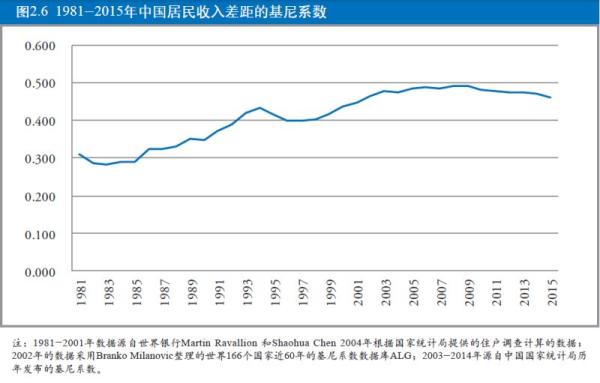

根據聯合國的報告,在35年的經濟快速發展過程中,中國面臨的社會不公平問題逐年加劇。聯合國開發計劃署代理駐華代表文藹潔表示,“20世紀80年代以來,中國的收入差距迅速擴大,雖然近6年有所好轉,但2014年的基尼系數仍高達0.4690,這是在中國被廣泛接受的國際警戒線。在全球范圍內也屬于高收入差距水平。”

文藹潔表示,中國須積極采取行動,減少不平等。聯合國去年通過的可持續發展目標已將減少不平等列為17個重點目標之一。

《人類發展報告》是聯合國開發計劃署主持開發的系列研究報告,關注全球最迫切的發展議題,發布各國人類發展指數排名,并提供政策建議。最新發布的《2016中國人類發展報告》由中國和國際專家共同撰寫而成,國務院發展研究中心提供研究支持。

政治制度集中的獨特優勢

報告呼吁中國采取社會創新促進包容性發展。包容性發展強調,不僅要重視人類發展平均水平的提高,更要追求更加平等的人類發展,縮小不同地區和不同群體間的人類發展差距。此外,社會政策要更具針對性,重點關注社會保障的包容性,提高社會參與度。

國務院發展研究中心張來明副主任認為,“報告對中國社會創新和包容性發展經驗的總結,與中國新一屆領導集體提出的以人民為中心的發展思想、新發展理念、共同建設人類命運共同體和人類利益共同體等重要思想和主張,具有高度的協同性和內在的一致性。”

報告認為,未來十年乃至更長時期,中國人類發展不僅要致力于解決地區之間、人群之間的不平衡問題,還要應對快速老齡化、經濟增速放緩和結構轉型等重大挑戰。同時,中國推進包容性人類發展仍然有不少優勢。

報告強調,中國的政治制度有獨特優勢,可以更好地排除多元利益對社會發展轉型的阻礙。

報告預測,在未來十年左右,中國國民經濟仍將處于中高速或中速增長階段,新增財富可以支持增量改革,可以回避更多依賴存量改革帶來的各種矛盾。即使在新常態增長期,中國經濟年均增速還將保持在6%-7%之間,經濟增量不到十二年又將翻番。

這個預測結果遠高于發達經濟體開始實施積極老齡化政策時期2%-3%的經濟增速。

報告認為,作為一個后發國家,中國可以充分汲取先行國家的經驗教訓。利用新增財力,中國不僅可以適當提高社會支出的總規模,而且可以進行社會支出結構的調整,重點支持教育和醫療衛生領域的包容性發展,重點提升公眾和社區的創新、自我發展和自我管理能力。

報告預測,未來十年乃至更長時期,社會投資型社會政策體系和復合型社會治理體系,將有助于中國經濟的可持續發展,并將與后者一起共同推動中國人類發展快速進入世界極高水平組。

報告認為,以經濟和財力增長為依托,中國有望在將來繼續擴大社會領域的支出規模,并進行社會支出結構的調整和優化,重點支持教育和醫療衛生領域的包容性發展,提升公眾和社區的創新、自我發展管理能力。

未來十年乃至更長時期,中國有望建立社會投資型社會政策體系和復合型社會治理體系,這兩大社會領域的創新和完善,將有助于中國經濟的可持續發展,并將推動人類發展水平的不斷提升和包容性的持續完善。

中國共減少6.6億貧困人口

報告顯示,中國2015年人均國內生產總值已經達到7620美元(現價),人均國民收入總值已達到7580美元(現價),按世界銀行劃分標準,進入了上中等收入國家行列。

從1978年到2014年,城鎮居民人均可支配收入由343.4元增長到29381.0元(約為現價4800美元),農村居民人均純收入由133.6元增長到9892.0元(約為現價1600美元),排除通貨膨脹因素,分別增長了13.1倍和14.0倍。人們的物質生活水平得到了巨大改善,大多數家庭擺脫了貧困、進入小康,還有越來越多的家庭走向富裕。

從1980-2010年的30年間,中國收入指數的增幅在全球排名第1。對中國人類發展指數增長因素的分析表明,30年間經濟(收入)增長對人類發展指數增長的貢獻達到了56.26%,其中1980-1990年間的貢獻率更是高達65.53%。收入的快速增長讓大量人口擺脫了貧困,不僅提高了物質生活水平,也大大擴展了機會和選擇。

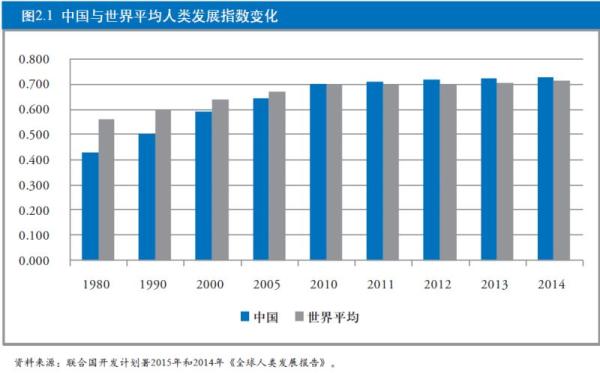

2014中國的人類發展指數達到了0.727,在188個國家(地區)中列第90位,已進入高人類發展水平國家組。回顧30多年的歷程,1980年中國還處于低人類發展水平組,1995年后進入了中等人類發展水平組,2011年則達到了高人類發展水平。在2010年以后,人類發展指數開始超過世界平均水平。

根據世界銀行和中國國務院發展研究中心的聯合研究報告《2030年的中國》,即使經濟增速放緩,中國也很有可能在2030年前躋身高收入國家行列,并成為世界第一大經濟體。

報告顯示,1978-2010年,參考國際扶貧標準,中國共減少了6.6億農村貧困人口,為世界減貧事業做出了巨大貢獻。按照中國的扶貧標準,累計減少了2.5億農村貧困人口。2011年,中國大幅提高扶貧標準至2300元(2010年不變價)后,當年共有1.66億農村貧困人口,到2015年已經減少為5575萬,4年時間貧困發生率下降了一半多。

短短30年時間,將人均預期壽命從35歲提高到了68歲。新中國成立初期,學齡兒童入學率只有20%,1978 年達到了95.9%。

中國在過去30多年經濟保持了高速增長,目前已成為世界第二大經濟體。從1978年到2010年,中國政府成功幫助6.6億人擺脫貧困。教育方面,學齡兒童凈入學率在過去十年持續穩定在99%以上。健康方面,人均預期壽命從1980年的67.9歲提高到了2010年的74.8歲。

報告顯示,中國的社會與經濟發展不協調,收入差距加大,醫療、教育機會分配不均等,不同地區間的人均壽命差距較大,如上海達到80.26歲,而西藏則是68.17歲;此外,青海、貴州的高中毛入學率遠遠低于全國平均水平。

在1980-2010年間有完整人類發展數據的124個國家的排名顯示,1980年中國的人類發展指數在排在第92位,收入、健康、教育指數分別排在第122, 52和73位,健康和教育指數的排名遠遠高于收入指數。

從報告的數據來看,健康指數排名自2000年以后有明顯進步,教育指數排名自2005年以后有明顯進步。

聯合國助理秘書長、聯合國開發計劃署亞太局局長徐浩良在報告發布會上指出:“中國人類發展狀況對促進包容性人類發展非常重要,并且有助于中國向其他發展中國家分享在減貧、教育普及與社會保障體系方面的寶貴經驗。”

不公平問題加劇

“在35年的經濟快速發展過程中,中國面臨的社會不公平等問題逐年加劇,20世紀80年代以來,中國的收入差距迅速擴大,雖然近六年有所好轉,但2014年的基尼系數仍高達0.4690,這是在中國被廣泛接受的國際警戒線。在全球范圍內也屬于高收入差距水平。”文藹潔表示。

報告顯示,中國在188個國家(地區)中列第90位,已進入高人類發展水平國家組。但是,城鄉之間、區域之間的收入差距也很大,與其他國家相比,中國的經濟不平等程度仍然較高。

報告稱,這種收入分配差距,導致經濟增長趨向緩慢,出現了“增長式貧困”,即一方面經濟呈低速增長態勢,另一方面貧困率居高不下,呈現畸形富裕與畸形貧困并存的局面。這種鮮明的對比,表明包容性的發展是成功跨越“中等收入陷阱”的重要條件。而在實現包容性發展的過程中,各國在社會政策和社會治理中的一些創新,起到了關鍵性的作用。

國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所所長,報告主作者貢森在報告中提到,中國謀求包容性發展所進行的社會創新歷程中可以看出,中國各時期進行的社會創新,具有明顯的問題倒逼特征,即對前一個時期發展中所出現的問題進行糾正。

中國經濟發展進入新常態,經濟增速放緩的結果顯現,中國城鄉收入比在2009年達到峰值的3.33后開始回落,2015年降至2.73;中國居民收入的基尼系數,也于2008年達到峰值的0.491后轉入下降軌道,于2015年降至0.462。

20世紀80年代以來,中國的收入差距迅速擴大,基尼系數在2008年和2009年達到了0.49,成為亞洲收入最不平等的國家之一。2007年,最富10%人口的平均收入是最窮10%人口的18倍以上。基尼系數雖然近年來有所下降,但2015年仍高達0.462。

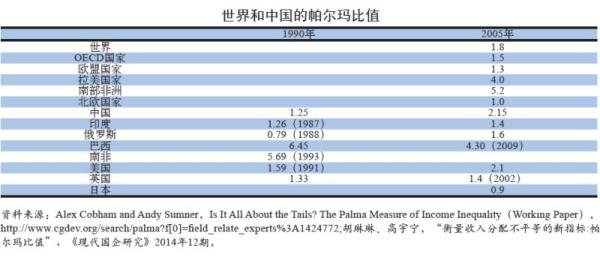

這份報告引入衡量收入不平等的新指標:帕爾瑪比值,他們認為這個指標掛鉤高收入水平,更能顯示收入分配上的不公平特征。

居民人均可支配收入的區域差距也非常大,2014年全體居民人均可支配收入最高的上海是排名后三位的貴州、甘肅和西藏的4倍左右。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司