- +1

上海2040|大都市圈積極同城化,形成90分鐘交通出行圈

值得注意的是,《上海市城市總體規劃(2016—2040)》(下稱“《上海2040》”)提出,將在交通通勤、產業分工、文化認同等方面與上海關系更加緊密的地區作為上海大都市圈的范圍,形成90 分鐘交通出行圈。積極推動上海大都市圈同城化發展。

當日,澎湃新聞記者從上海市政府新聞辦新聞發布會上了解到,《上海2040》作為上海8359 平方公里規劃范圍內(其中陸域6833 平方公里)城市規劃、建設和管理的基本依據和法定文件,是引領上海未來城市發展的重要綱領,是實現“城市,讓生活更美好”的發展藍圖。

上海市城市總體規劃編制工作領導小組辦公室主任、上海市規土局局長莊少勤表示,上海至2040 年的發展新目標為:建成卓越的全球城市,國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心和文化大都市,成為“令人向往的創新之城、人文之城、生態之城”。

服務長三角世界級城市群

為此,上海應堅持功能提升、區域一體的發展理念,努力:

提升全球城市核心功能。瞄準未來目標集聚科技創新高端要素,培育科創能力完成動力轉換;以金融城和自貿區建設為抓手提升經濟輻射力,促進商務功能集聚;塑造城市文化品牌,實現文化影響力擴大;加快高端制造業的集聚和傳統產業的轉型升級,全面確立上海在世界城市體系中的領先地位。至2040 年,R&D 投入占地區生產總值比例達到5%,金融業增加值占全市生產總值比重達到20% 左右,年入境游客量突破1500 萬人,高端制造用地不低于150 平方公里。

追求樞紐門戶地位穩步提升。提高亞太航空門戶樞紐能級,完善航空服務體系,實現腹地與門戶的快速鏈接;推動國際海港樞紐功能升級,實現港口布局和集疏運體系進一步優化;提升國家鐵路輸送能力,優化客貨樞紐布局;健全信息通信樞紐服務水平,提升網絡速度與信息化水平,提高上海自由開放的全球通達能力。至2040 年,國際客流比例達到40%,國際貨物中轉比例不低于15%,高速無線數據通訊網絡覆蓋率達到100%。

實現交通服務能力不斷優化。建成多元化的公共交通模式,完善多層次的公交體系;健全軌道和干線公路網絡,優化道路交通的運輸服務功能;完善貨運樞紐布局,發展多式聯運的現代貨運物流體系;靈活應對新興技術發展,全面建成與全球城市功能相匹配的對外對內綜合交通系統。基本實現10 萬人以上的新市鎮軌道交通站點的全覆蓋,力爭實現平均通勤時間不大于40 分鐘。

促進就業創業環境快速形成。同步加強傳統行業和新興行業的就業能力,促進非核心功能及崗位疏解調整就業布局,實現產城融合;降低創新活動成本,建立寬松靈活的產業空間管理機制,鼓勵扶持中小企業發展;營造創新人才成長環境,為青年人才提供優質且可支付的住房、公共服務和技能培訓供給,破除國際人才流動障礙。至2040 年,創新群體占就業人口比重大幅增長,新建住房中政府及機構持有的租賃性住房比重達到20%。

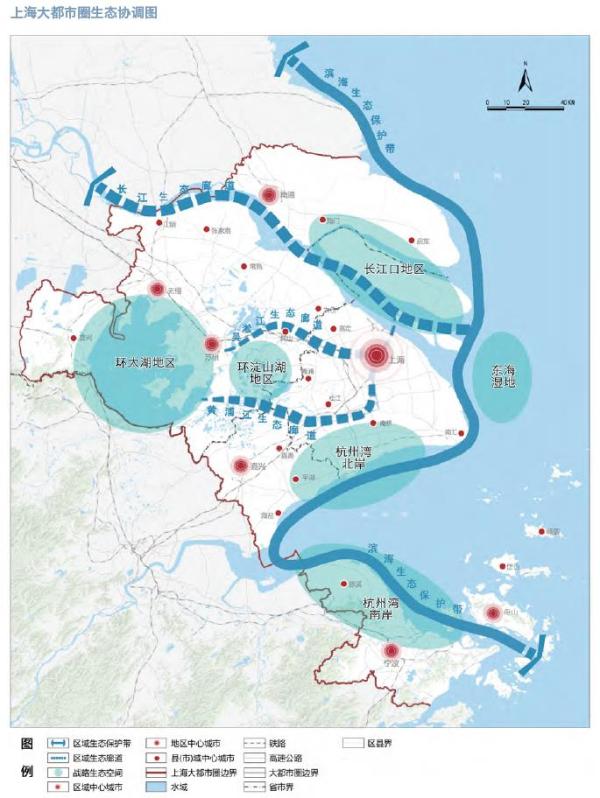

推動大都市圈功能網絡一體化

為貫徹落實國家戰略和要求,并實現上海全球城市發展目標,上海將在交通通勤、產業分工、文化認同等方面與上海關系更加緊密的地區作為上海大都市圈的范圍,形成90 分鐘交通出行圈。積極推動上海大都市圈同城化發展,完善區域功能網絡,加強基礎設施統籌,推動區域生態環境共建共治,形成多維度的區域協同治理,引領長三角城市群一體化發展。

根據《上海2040》,上海大都市圈包括上海、蘇州、無錫、南通、寧波、嘉興、舟山在內的“1+6”城市群范圍,總面積為2.99萬平方公里,總人口約5400 萬,是區域一體化發展的核心。

《上海2040》提出推動大都市圈功能網絡一體化,分為四方面:

第一,強化生態環境共保共治。加強區域銜接,共同完善長江口、東海海域、環太湖等生態區域的保護,通過林地綠地建設、河湖水系的疏浚、生態環境的修復,共同形成長江生態廊道以及濱海生態保護帶。推動長三角以及更大區域實施大氣污染聯防聯治。

第二,加強區域交通設施的互聯互通。強化浦東國際機場與長三角區域城際鐵路網絡等對外交通系統的銜接。加強上海港與長江下游及杭州灣地區港口的分工合作,構建長三角現代化港口群。構建以高速鐵路、城際鐵路和高速公路為骨干、多種方式綜合支撐的區域城際交通網絡。

第三,促進區域市政基礎設施的共建共享。統籌區域水資源分配,研究流域跨境引水方案。實現市政廊道無縫銜接,統籌上海天然氣管網連接西氣東輸、川氣東送、中俄東線等天然氣管道系統。統籌以上海為核心的區域高速信息廊道布局。探索數據中心服務的跨省市合作途徑。推動區域綜合防災體系構建。

第四,加強區域文化的共融共通。依托海派文化包容并蓄的底蘊,以推動東、西方文化交融為目標,構建中國傳統歷史文化網絡,聯合環太湖古鎮群,打造成為世界級水鄉古鎮文化休閑區和生態旅游度假區,并探索古鎮聯動開發和世界文化遺產申請等策略。對外引入并傳播國際先進文化,強化文化軟實力。

森林覆蓋率達到25%以上

開展氣候變化的積極應對。著力應對全球氣候變化和超大城市多元化風險,推動能源結構戰略轉型,倡導建立市民公交出行的交通理念,引導低碳健康的生活方式,控制溫室氣體排放;完善防汛除澇保障體系,推動“海綿城市”建設,主動應對海平面上升與地面沉降;提高城市應對熱島效應和極端自然災害天氣的能力,

強化城市防護體系建設,降低自然災害損失。至2040 年,可再生能源占一次能源供應的比重達到20%,碳排放總量較峰值下降15% 左右。

營造綠色開放的生態網絡。在嚴格管控城市增長邊界的基礎上,優化市域城鄉空間結構,加強土地集約復合利用,提升存量土地利用效率,嚴守生態優先的發展底線,錨固海陸自然生態格局和基底,構建覆蓋全市域的多層次、網絡化、功能復合的生態網絡體系,加強生態區域、公園綠地的建設,提升生態系統保護與治理能力,切實提高城鄉環境質量。至2040 年,建設用地總面積鎖定為3200 平方公里,生態用地占陸域面積的比重不低于60%,森林覆蓋率達到25% 以上,人均公共綠地面積力爭達到15 平方米。

建設科學全面的環保治理體系。全面加強大氣、水、土壤等污染的源頭防控、環境綜合治理,加強固體廢棄物資源利用,不斷提升城市資源利用效率。健全環境治理協同機制,推動區域、流域生態環境共保共治共享。PM2.5 等環境空氣質量指標在盡快達到國家標準的基礎上,逐步接近發達國家國際大都市水平。至2040年,PM2.5 年均濃度控制在20 微克/ 立方米左右,實現原生垃圾零填埋,水功能區達標率達到100%。

形成穩定高效的綜合防災能力。不斷提高城市各類能源供給的安全保障度, 加強區域水資源合作保障供水安全,加強防汛工程建設,提高供應系統抗風險能力。保障城市生命線和信息通信安全運行,強化防災減災空間保障體系建設,健全區域協調、城鄉統籌的綜合防災和應急救援機制,發揮地區綜合防災中心的作用。至2040 年,中心城應急避難場所人均有效避難面積達到2.0-3.0 平方米。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司