- +1

場所|永康路是去是留都不會是結局

引言:熟悉又陌生的家鄉

離鄉七八載,期間對這座城市變化的感知僅限于假期間游走的片段。去年回鄉生活后,常常恍惚于所到之處究竟是國外還是自己的家鄉,震驚于這座城市正在以一種前所未有的姿態,擁抱全球化浪潮。

如果說全球化前期的表征,是國際連鎖品牌全面入侵大型商場,那么其中后期的表征,可能是西方生活方式和隨之而來的業態,進入城市某段街區,甚至街頭巷尾。比如,新天地式的戶外餐飲、田子坊式的街巷酒吧,開始以更普遍的姿態,蔓延至城市的尋常肌理。原來的租界地區,特別是法租界,以其獨特的風貌和人性的街道尺度,成為最理想的扎根區域。

在這些逐漸“洋”起來的街道中,永康路是一種典型。它是所謂“活力街道”的代表之一,混雜著最本土的市井百態與最濃烈的“洋味兒”。以其各色人群和豐富活動,永康路成為國際友人必到之處,也是文化交融的場所。同時,它也成為矛盾觸發之地——居住和商業的相爭、本土和外來的相融,以及地方政策的變動。在根本上,這些矛盾如何解決,關乎一座城市的精細化管理和治理的能力。

如今,面對即將被“消除”(徐匯區區長鮑炳章語)的命運,永康路究竟何去何從?對此,筆者心頭有欣喜也有酸楚,肩頭則是一份沉重裹挾的責任。欣喜是因為城市的生命力和開放度,酸楚源于矛盾沒有被更好地解決;沉重來自對差距的認識。作為一名本土城市規劃師,責任則意味著自省。為此寫下這篇文章,算不上嚴謹論述,只期業內外更多人士共同關注和探討。

始末:隱匿的政治邏輯

2009年之前,永康路是一個坐落于居民區的巨型露天馬路菜場。自民國17年(1928)便形成,是滬上市井生活的典型。菜場腐水橫流、腥臭漫天,這條路因此背上“臟亂差”的惡名,其“破敗”的城市形象,也成為地方政府一塊心病。

但城市的生命力正在于街道活動的唇齒相依。永康路并非獨立存在。與永康路臨近的襄陽南路,曾經有一個赫赫有名的服飾市場(如今原址已成為iapm)。其時,永康路上的業態,也受到襄陽路商販的活動影響。2006年,襄陽路市場被規劃關閉,近千家商戶無處安身。而后,還是“菜場”的永康路,決定拆掉菜場,有意承接這些商戶。初期永康路定位為時尚特色街區,仿佛要做一個昔日襄陽路的升級版,還被命名為“永康里”。(從這個層面看,早先號稱“上海小香港”的華亭路服裝市場——襄陽路市場前身所在之處,正是如今的永康路的先祖。)

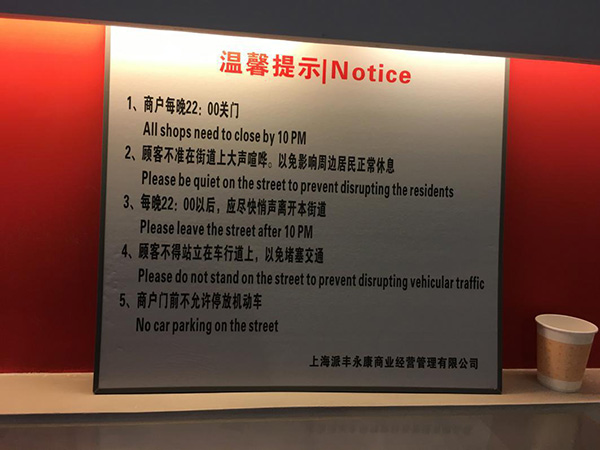

在相鄰街道之間業態移轉的線索之外,更關鍵的轉折點是“市容整治”。為迎接2010世博會,2009年,市府層面建立“迎世博600天行動城市管理指揮部辦公室”,展開大規模市容環境整治。徐匯區政府正好借此契機,將永康路露天菜場合并整改,遷到復興路菜市場。同時,還成立了招商辦,展開沿街店鋪的招商引資,主要通過產權方(三家國企)與社會資本合作的方式,成立了派豐永康商業經營管理有限公司,針對襄陽南路以東段的公有商鋪開始招商引資。這家公司擁有自2009年起13年的運營權。

永康路入駐的商鋪,最早是服裝和家具店,后來也有畫廊。自2012年至今,主要是餐飲和酒吧。畢竟,店鋪租金攀升,由2010年每月每平方300元漲到2015年每月每平方1500元,只有餐飲的利潤可以維持經營。

于是,基于餐飲定位,永康路走上了一條墻里開花墻外香的“成名之路”。

時至今日,永康路襄陽南路以東段,除了大約占到60%的國有特許經營的鋪面以外,其余居民所屬底層也以各種正式或非正式的方式出租給商家。43家店鋪中,除了夾雜在弄堂口的三家社區商業(雜貨鋪、理發用品店和干洗店),其余幾乎都是各色餐飲,美酒佳肴匯聚于此,引來眾多中外年輕人在這條街上流連休憩。

熱鬧的商業中有諸多酒吧,這也帶來煩擾。從傍晚華燈初上直到凌晨二三點,永康路持續不斷地喧嘩,嚴重影響周邊居民正常作息。矛盾隨之出現。

2013年3月9日晚上10點左右,永康路發生“潑水事件”, 當地居民向在永康路上“享受”夜生活的外國人潑水抗議。

“潑水事件”平息后,居民、開發運營方及商鋪之間達成協議:晚間十點以后,所有店鋪都應在十點后將露天桌椅搬回店內。然而對居民來說,住在房齡超過七十年的木質結構老式房屋里,仍然還是要在十點后忍受地板下傳來的嘈雜和顫動。矛盾如果說確實得以稍稍緩解,但也從未被真正解決,這一問題也成了地方政府新的心病。

從2015年開始,市政府層面開始全面推動大規模“拆五違”。而徐匯區的著力點之一,便是結合衡復風貌區整頓,取締違規無證經營的商鋪。永康路的非正式商鋪因此成為砧上魚肉,區政府也正好借此契機,把擾民的矛盾一并解決。

筆者近日前去,露天桌椅已不見蹤影,街道上更多的是前來拍照留念的人們,和身著制服的巡邏人員。酒吧街即將消失,老外和洋派青年確實“哀鴻遍野”,感覺被“掏空”,但是否所有居民都真的“拍手叫好”,也不得而知。

可以說,永康路的“轉型”,其決定性力量,都是城市政府的政策窗口開啟(市容整治、拆五違),以及區政府的見機行事。作為洪流中的一枚小小棋子,永康路眼下這一次“轉型”,也許只是因為牽動了“國際友人”而備受關注,但從其事件背后卻可窺見一二城市管理轉型之必然趨勢。

矛盾:并非不可調解

在規劃師眼里,從尺度、步行適宜性、風貌,以及街道活動看,永康路都是活力街道的代表。但是城市的活力也有其負面效應。

永康路的“活力”首先帶來的是商住矛盾。這雖不是其命運(即將)更迭的根本原因,但也是導火索之一。

永康路所在街道以居住和公共服務用地為主,根據2014年數據,其人口構成具有老齡化程度極高(60歲以上人口比例35%,65歲以上人口比例為24%)、外籍人口比例高(6%)、人戶分離比例高(83%)等特征。簡而言之,留在此地的本地人多半是老年人,而外來人口中外籍人口數量眾多,還有許多就近經營小生意、打工的外來租戶,也有因毗鄰附近學校(徐匯區第一中心小學、位育初級中學、上海市第二中學)而租住的小家庭。

一方面,老年人留戀老宅,不愿遷走,他們比一般人更無法忍受吵鬧的夜晚;另一方面,大部分外來租戶都需要早睡早起的正常作息,只有小部分是酒吧員工。同時,周邊越來越多的外籍人口入駐,有力支撐了這條街道的營運,也使得商住矛盾短時間內很難調解。

還不只是噪音而已。據永康路居民表示,外國人酒后“放浪形骸”,竄進居民樓影響居民,亂扔垃圾,甚至隨地大小便——因為公共廁所在襄陽南路277號(居委會樓下),而永康路缺少公廁設置,外國人酒后有時就會去弄堂隨地解決;還曾有老外喝了酒,上到弄堂房頂,飛檐走壁,使得瓦片受損,導致好幾位居民家里漏雨,居民無處尋找責任人,氣憤不已。

一位在永康路弄堂出生并在此生活了六十六年的阿婆說:“環境還不如之前的菜場,那時還有固定的垃圾桶,現在老外遍地扔垃圾,齷齪來兮。”因為種種矛盾,類似“潑水事件”的情況,不止一次發生。

也有的居民選擇用腳投票。永康路東段二樓一位女士表示,先前由于婆婆患有腦疾,便搬來永康路二樓居住,自己更方便照顧,卻沒想,街上陸續出現酒吧,影響晚上休息。當時,樓下一樓已出租給一外籍女酒吧老板開酒吧,她找到酒吧老板協商,最終,老板愿意幫忙,租下二樓房間,作為商用。拿到房租的二樓住戶,也順利在別處找了房子安定下來。此次整改,這間酒吧面臨整改關閉,他們便又搬了回來。她表示,自己很感激之前幫過忙的酒吧女老板。

不過,商業開發確實帶動了永康路周邊房價租金飛漲。對周邊居民來說,這可以算作一種利益補償。永康路東段的商鋪租金較2009年漲了約7倍之多。南北兩側的興順里,雖然是公房產權,但按規定,非成套獨用租戶可以轉租,目前的房價(長期使用權)為8、9萬一平米。另外,居民若想將自己的住宅進行商業出租,即正式“居改非”,只要遵守法律法規以及管理條約,并經利害關系業主同意,便可實現。“臨近永康路”也成為該區域Airbnb民宿的重要賣點。

雖然對于自住居民,如何將潛在經濟利益變現依然是問題,但永康路的商住矛盾絕非是一個零和游戲,通過協商、補償等,其實可以達成共贏。

占道經營導致的交通問題可能也是矛盾之一。為了營造適宜的商業氛圍和人性的步行環境,在招商開發之時,政府方對永康路道路進行了翻新,運營方在永康路東段兩側增加了雨篷,并嘗試將其改為步行街。最終,經過協調,這條路由雙向道改成了單行道。本就不寬的人行道,由于占道經營模式以及與之相應的密集人群,行人往往會在機動車道上行走。另外,因為附近停車位缺乏,車輛又往往沿街停放,夜間時段機動車在這條單行道上行駛也十分困難。據稱,短短50米的路程,有時要開上半個小時的車,擁堵鳴笛也使得街道更加嘈雜。

實際上,上述問題絕不僅出現在永康路一條街道,也不僅出現在上海。同時,這些問題還沒有嚴重到不可調解的程度。

如果非要說更深層次的矛盾,或還涉及空間使用權利和文化交融的問題。當下,具有如此高的外國顧客比例的街道,上海可能再沒有第二條。作為上海人,筆者并不住在這個街區,但仍然因此感到些許鄉愁悵然。而在此常住的居民,尤其是老年人,這種情愫想必更為強烈——原住民普遍認為自己的地盤被“侵占”,安靜的生活被“外人”打擾,因而心生不滿。

這種矛盾或張力,是任何城市面臨深度全球化時所必須要面對的問題。城市空間的權利如何被更好地共享,這一問題需要得到更廣泛的關注,不過在永康路這件事上并非重要矛盾點。相比國外街區常見的種族和宗教矛盾,上海已有很大的包容性,原因之一可能是殖民時期文化交融的積淀。永康路本屬于舊時法租界,其西段的雷米坊當時多為外國人居住,被稱為“外國弄堂”。如今,在全球化時代,究竟誰是“外人”,繼承的文化又是誰的文化,可能本就是說不清道不明的事情。

反思一:缺失的游戲規則

問題癥結究竟在哪里?其實,在國外城市,于居住街區內發育出熱鬧的商業街甚至酒吧街的情況,并不鮮見。面對噪音和占道經營的問題,這些城市業已形成一整套應對方式。目前,在很大程度上,中國城市相關游戲規則缺失,致使矛盾更易產生和激化,其處理過程較為艱難,結果亦較為隨機。

在城市精細化管理方面,上海依然還有很長的道路要走。

首先,在噪音方面,國外許多城市的制度建設相對完善,噪音污染得以在宏觀層面受到控制。以澳大利亞為例,從聯邦政府、州政府到城市政府,各個層級都出臺了噪音控制相關法規,州政府和城市層面還另行編制了具體導則。

一般而言,上層法規層面,會針對不同類型地塊內相關場所,來列明日間夜間的分貝限制,并規定統一的測定辦法。下層實施和管理的地方法規和導則,一方面進一步細化規定,明確管理責任方,另一方面為具體的建設和噪音控制手段提供切實指導。導則內容從噪音污染的知識普及,到各類量化規定,再到包括材質、房屋結構、消音設備等噪音控制的技術手段等,都分門別類,詳實可查。《溫哥華噪音控制手冊》就是這類導則的代表。

再舉一例,《澳大利亞維多利亞州噪音控制導則》對商業場所的揚聲器有如下詳細規定:任何揚聲器必須放置在店內,并且距離出口至少3米;不應朝向任何內部開窗或開門的墻面,或至少距離此類墻面15米遠;立面向內2米處的分貝數不得超過65。

墨爾本除了要求符合相關法規規定(Activities Local Law 1999)以外,在戶外餐飲區選址時,還要求對周邊環境的噪音影響充分評估。特別是在居住區內,除了要申請統一的規劃許可證以外,還要另外通過居住區影響評估。相關許可決議由市政府高級官員和州警察署成員共同做出。此外,室外餐飲區允許的運營時間一般是7點至23點,最晚不遲于凌晨1點。任何許可證持有者,除了在選址和設計中應盡可能減少噪音影響外,也應為顧客的行為負責。為此,他們在申請許可證前,還必須完成一次市政府提供的相關教育課程。

其實,針對夜間酒吧和餐飲業產生的音樂和其他潛在擾民聲源,許多城市也有著特別關注。

在國外城市,對酒吧的營業時間一般都有最晚的要求,即所謂的“last call”。夜間經濟發達的紐約,就對商業場所的音樂和夜間產業(nightlife industry)的噪音控制給出具體的規定和指導。具體規定包括:臨近居住房屋可聽見的聲音需低于42分貝;22點到7點間,距離聲源15英尺外的分貝低于7,等等。鑒于復雜的具體情況,政府提供了一系列噪音控制咨詢機構和相關材質設備銷售商的推薦清單。此外,明確的責任主體和懲治手段,以及清晰的投訴途徑,都是格外重要的。在紐約,城市噪音控制由環保署和警察署依據噪音類型分工負責,市政府特別設立了311噪音投訴專線和在線平臺。

再來看上海。雖然國家層面于2008年頒布實施了針對營業性文化娛樂場所和商業經營活動《社會生活環境噪聲排放標準》,但短短4頁內容,只規定了兩類房間的邊界噪聲排放限值,對一般民眾而言,猶如天書。而上海2013年開始實施的《上海市社會生活噪聲污染防治辦法》中,雖然有分門別類的細則,但整體籠統,量化指標未明確,只聲明參照國家規定。

相較于紐約將噪音控制作為城市居住品質的首要影響因素,上海雖然已有進步,但管理水平的精細化程度,以及對生活品質的重視程度,尚需進一步提升。

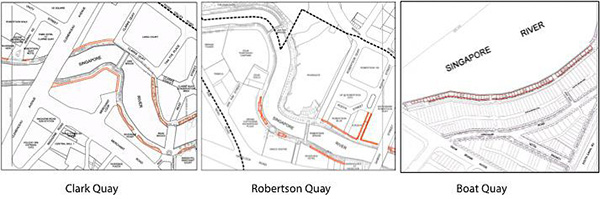

其次,在占道經營方面,沿街露天餐飲幾乎是歐美城市的形象名片,也是街道活力的重要來源。上海依樣畫葫蘆,卻感到矛盾和困惑,實則因為忽視了其背后還有一套嚴格的管理制度和設計引導。比如,新加坡和墨爾本都單獨編制了室外餐飲(咖啡館)導則。其中,墨爾本的導則不僅對室外餐飲區域的選址、形制、街道家具、配套設施等做出了具體設計要求,也給出了具體的許可證申請、環境影響評估、交通協調、管理流程的規定。另外,還制定了針對商店業主的教育方案。

在交通協調方面,為了減少室外餐飲區對步行的影響并保證安全性,墨爾本首先要求其選址設在人行道與機動車道旁的停車位之間,并要求步行通道寬度最少為2米,距離道路邊線至少0.8米,且不能沿建筑界面設置。在高峰時段,考慮到禁止路邊停車會增加座椅區的風險,因此要求在大交通量道路兩邊禁止設置室外餐飲區。

在衛生方面,墨爾本在申請室外餐飲區的環境影響評估中,便明確要求,對地區的衛生設施供給水平做出評估,如有額外增加設施的必要,需要按照國家規定依據客流量進行配備。另外,他們還對廢物處理、垃圾回收和街道清潔方面,做出了相應的具體規定。

墨爾本十多年前就開始通過鼓勵室外餐飲區推動中心城復興,于2001年編制了第一版導則。目前,全城已有600多個許可區域,充滿活力的街道幾乎成為墨爾本的城市名片。通過詳實的規定和指導,墨爾本在極力營造城市活力的同時,也將其負面影響最小化。

而對上海中心城而言,諸如永康路、復興中路、陜西南路等街道,其接續數十年來的文化、歷史,自發生長出豐富的沿街活動,也成為城市活力的象征。那么,是通過制度設計,消減其負面效應,還是借拆違之名,將街道的人氣一并消除?上海還應好好拿捏。

反思二:孕育中的社區自治

作為規劃師,筆者對永康路極感興趣的另一個原因是,這是一個上海城市更新的有趣案例,且有別于新天地、田子坊和思南公館。

永康路餐飲的熱鬧,可以算作PPP(公私合作模式)結合自下而上營造的成果。PPP部分,不涉及產權的變更和交易,只有經營權的移交和空間的微改造(這與當下一些村莊民宿的合作經營方式相同);而自發部分主要通過正式或非正式的“居改非”實現。

如果說,利益沖突在所有城市更新項目中皆不可避免,那么,跨入存量發展時代的上海,未來無論在項目開發層面還是日常管理層面,此類利益協調將是日常的任務。這便是更深層次的關鍵所在。

實際上,永康路給我們的最大啟示是,城市更新及其后續管理,需要結合社區自治。而上海的社區自治正在開啟,也需要一定的機制支持。

永康路持續產生矛盾的這些年,利益相關方一直在自發進行協調。據介紹,徐匯區經委、運營方、商家、業主、街道主任和當地居民代表等若干人,早年已組成“路委會”,每隔一兩周定期會晤,一開始旨在輔助運營方完成改造和招商任務,后來開始就永康路的具體管理矛盾進行協商。對營業時間和噪音控制等事宜,“路委會”很早就有商討,這個組織在“潑水事件”中也起到一定調解作用——包括達成“十點協議”、增加隔音設備的決議等。不過,該委員會具體的代表的比例構成和商討決策機制,我們如今不得而知。

而從矛盾的持續狀態來看,“路委會”的協調效果可能有限。至少,這個協調機制在居民中的知曉度不高。比如,興順北里年近80歲的一位老住戶表示:沒有聽說過路委會,居委會來調解矛盾的次數也并不多。居委會甚至讓一些收過補償費(后文將提到)、且與酒吧經營商沒發生過矛盾的住戶幫忙,勸阻矛盾發生,但年過古稀的老人,面對年輕人,根本束手無策。

不過,運營方表示,自己并不擁有街面上所有門面的經營權,故無法使得這條街上的商戶全部參與到這個協商機制當中。一些在運營權限之外的商家,并不受路委會決議的約束,將店面開到深夜,也使得整條永康路背負“擾民”惡名。

也就是說,公有鋪面(即運營方獲得運營權的鋪面,產權歸國企)的招商提升了整條街道的商業價值。但其中諸多私人產權房,各自也有非正式經營的商鋪進駐,這類商鋪約占40%。據稱,盡管永康路的運營方邀請這些商鋪的經營者加入“路委會”,但后者并無協商的動力,更不受“十點協議”約束。

那么,這一類矛盾是如何解決的?在協調機制作用有限的情況下,出現了商鋪向居民繳納“補償費”的情況。興順北里老住戶表示,有些酒吧經營者會給二樓居民1000元左右的補償費。在他所舉的例子中,酒吧是公有鋪面的租戶,確實適用補償費機制而非“十點協議”。但在這種情況下,需要居民與酒吧經營者去協商。

據說,這種貨幣補償的方式在上海其實并不鮮見——可見利益的博弈空間和實現途徑一直存在。但既然沒有確切依據,則易引發“坐地要價”。不過,從商家角度看,自己的到來為本地房價提升做出了巨大貢獻,這部分利益已被產權所有方和公房承租者獲取,即使需要對真正住戶進行貨幣補償,這部分因素也早該納入租金調節的市場機制中。現實中,許多租戶紛紛搬離,沿街二三層的一些房間已變成員工宿舍和辦公室。

再回到城市規劃和治理的角度看,老舊街區的商業開發過程中,原住民與商家之間的矛盾永遠存在。商住沖突如何調節,經濟利益如何分配,空間如何改造,這些都需要達成共識。

永康路的自發協調機制,雖然成效有限,但不可否認,一種微妙的平衡已然形成。

但是,假設永康路的招商項目可以在最開始就建立充分的參與和協商機制,各方共同商討方案,并就矛盾點(包括噪音控制、交通管理、服務本地的商業比例等)簽訂公約,并針對共同參與區域管理、共享利益來確定機制,或可在很大程度上,避免矛盾激化,并最終解決問題。倘若相關協調人員受過專門的沖突斡旋和參與式技術培訓,或者得到相關NGO的幫助,協商效果或許可以大大改善。如果基層還有諸如關注老年人和外來人口權益的公益團體,便可能為相對弱勢的群體發聲,利益群體間的相對平衡或許可以更好地達成。

這一切說來容易,要真正實現,則有賴于成熟的基層治理體系。它包括:法定化且充分的公眾參與機制、發達的第三方組織網絡、具備協商技術和經驗的基層人才,以及具有權利和參與意識的公眾,等等。雖然,從永康路的過往,我們已可窺見社區自治的雛形,但這距離真正的自治還相去甚遠。

在國外許多城市,面對類似的事情,首先在上層規劃管理層面,各方就能充分參與。以墨爾本為例,即使要在居住區設置極小的一塊室外餐飲區,也必須通過嚴格的環境評價流程。其中包括前期的利益相關方咨詢、申請公示、意見收集、聽證等過程。

其次,發達的第三方組織網絡和基層治理能力,使得在后續管理中也可方便地進行多方參與。其中產生了許多得到當地政府認可的自治模式。

比如,歐美的“商業促進區”(Business Improvement District)或“社區促進區”(Community Improvement District),都以街區為單位,常常通過成立第三方的非政府組織,將街區內相關利益主體聯合起來,結合法定的或協議的物業稅征收機制,共同處理區域內的管理、空間營造和利益分配等事宜。

在日本,不僅有類似歐美的“商店街振興協會”,還有“住區協議會”。后者作為與基層行政單位并行的自治組織,由居民自愿參加,居民可通過這一機制直接參與公共事務管理,并對街區的建設提出建設性意見。

在巴黎,也有類似的“街區議會”(Conseil de Quartier),由政府代表、社團代表和居民代表組成,活動經費由區政府負擔30%,其余由居民和社團籌集。

如今,社會治理創新、社區微更新活動,在上海正火熱開展。可以說,這是一個探索本土社區自治模式的絕佳契機。在基層萌芽初發的同時,政府也應極早擺正其自身的角色,盡早從家長式的管理向服務型的治理轉變。

首先,在城市改造和更新的過程中,政府應更加慎重地對待既有需求與現有制度之間的矛盾,正視需求,注重疏導與協調。其次,在處理矛盾時,政府方也應為社區內部的自我協調和自治模式的探索留足空間,甚至提供相應支持。再次,基層的能力建設以及第三方組織的培育也離不開上層支持,包括資金、人才和審批機制等。最后,政府應關注機制的建設,制度設計完善不是一朝一夕之事,但可通過社區自治項目在基層展開大膽試驗。

結語:并不是結局

如果把永康路當做一條吃喝玩樂的酒吧街,就會忽視消費背后的文化、治理的意義。在永康路后面的弄堂當中,居民仍然守護著一分屬于自己的文化。比如,永康路的弄堂后面,有一個“石庫門家庭博物館”(永康路38弄35號)。館主在這棟建于1925年的石庫門房子里生活了整整半個世紀,達氏一族四代在此生活的痕跡,成為博物館的重要展品。住在博物館旁邊的居民,文化程度并不高,但也很認同這個博物館,并對我們講:“這一家是文人。”

實際上,這些居民處于一種矛盾而被動的狀態。“拆也沒話講,不拆也沒話講。”他們特別想改善居住條件,表示“住在這里蠻適意,習慣了,到處都很方便”,同時自豪于自己的“文人鄰居”,但還是不愿意太亂太吵。而居民并不知道,自己所居住的永康路,同時有著巨大的國際知名度,如今是周邊草根創意人士集聚和碰撞的根據地,文化的碰撞成為這里的巨大吸引力之一。面對這種復雜心態,可能需要運用一些社區營造手法,在基礎設施完善、機制建立的同時,逐漸改變本地居民的認識,使其更加自信和開放,也使得永康路上的人們真正成為一個能協商自治的共同體。

最市井的老上海和最洋氣的新上海,在這里以一種奇妙的方式共生。作為休閑、消費目的地的永康路,究竟是去是留,也許并不是最重要的。這不會是故事的結局。哪怕它躲過此劫,我們也沒有理由毫無顧忌地歡呼;它若就此消逝,已然存在的需求也必將使其以新的姿態出現在城市其他角落。最重要的也許是,上海正在雄心勃勃邁向頂級全球城市,面對深度全球化和存量更新時代必將愈發復雜的權益糾葛,它將如何應對?

短短一段永康路,好似城市當下發展狀態的濃縮片段,從政策的影響,到城市的精細化管理,再到社區自治的萌芽。我們企圖撥開表象,探尋一些背后的運作機制,以期盡我所責,拋磚引玉。

主要參考文獻和網站:

City of Vancouver Noise Control Manual

Noise Control Guidelines of Victoria State

New York City Noise Code

A Guide to New York City’s Noise Code

New York City Noise Control for Nightclubs, Restaurants, Bars, and Cafes Product and Services Guidance Sheet

State Environment Protection Policy (Control of noise from commerce, industry and trade). No. N-1.Victorian Government Gazette No. S31, 15 June 1989.

State Environment Protection Policy (Control of music noise from public premises) No. N-2.Victorian Government Gazette No. S43, 3 August 1989.

City of Melbourne Outdoor Café Guide

Guidelines for Outdoor Refreshment Areas (ORAs) along Singapore River Promenade for Robertson Quay and Clarke Quay

http://www.nyc.gov/html/dep/html/noise/index.shtml

何斌 (2014) .基于漸進性城市更新的運營商介入策略研究——以徐匯區永康路更新為例.同濟大學碩士論文

*感謝所有給予此文支持的受訪者,澎湃新聞實習生張夢圓亦有貢獻。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司