- +1

韓少功:人生忽然,當不了太陽的人,當一只螢火蟲也許恰逢其時 | 此刻夜讀

文學報 · 此刻夜讀

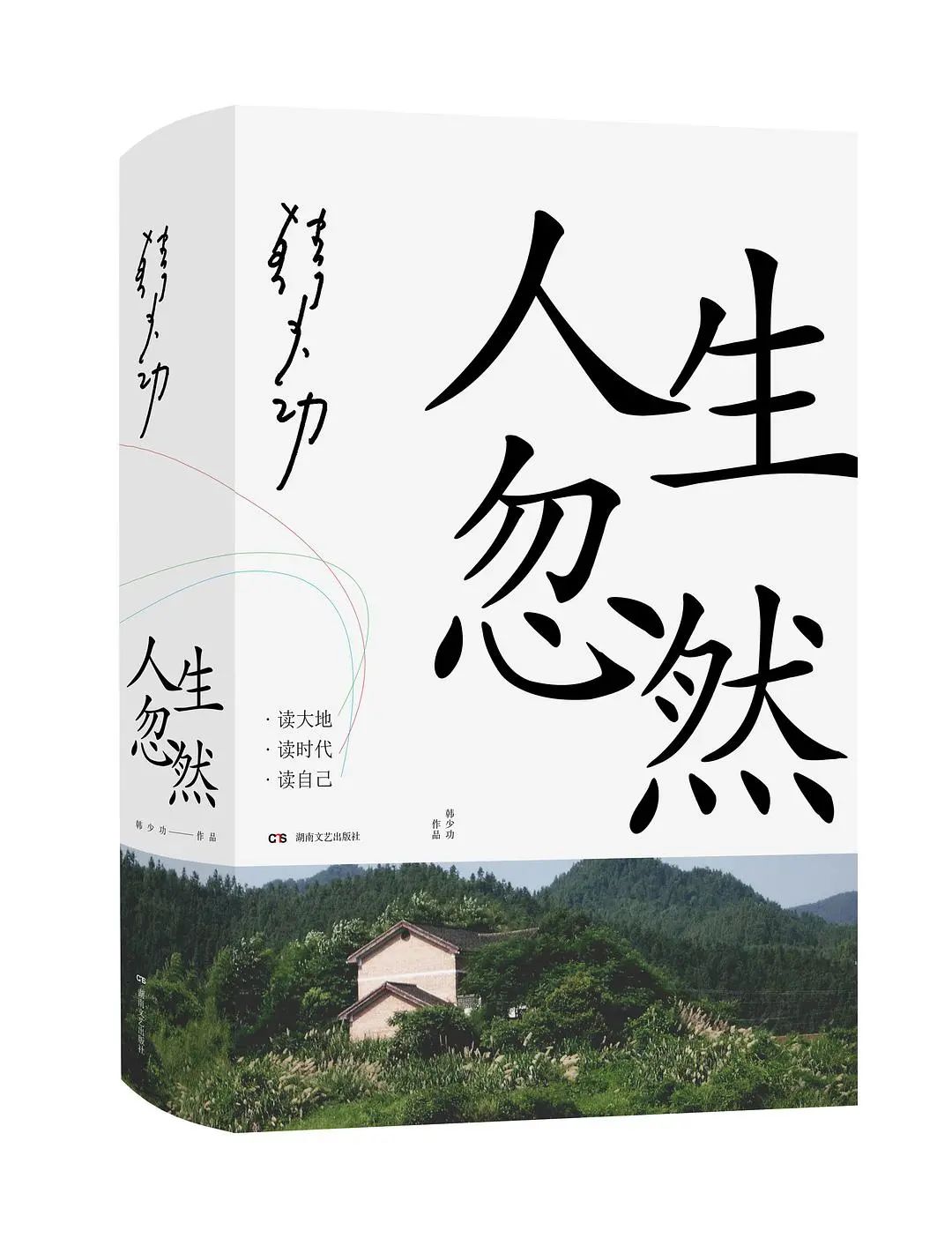

繼《修改過程》之后,韓少功全新散文集《人生忽然》最近由湖南文藝出版社出版上市,在新作中,韓少功以一個文學家和思想家的視角,展開對這個時代的觀察和思考,同時,新作收錄了韓少功幾十年生命歷程的記錄和人生智慧的總結,韓少功說:“希望通過這本新書,和大家交流思想,分享人生,讓大家的心靈有所靠近”。

以對時代的精準觀察,

告訴大家如何做復雜時代的明白人

韓少功說,《人生忽然》對自己而言是很重要的一本書,記錄了近年來自己的思考和感受。

據介紹,《人生忽然》全書分為三輯,第一輯“讀大地”,收錄對自然、大地、社會、生命、故鄉等萬事萬物的精彩敘事;第二輯“讀時代”,收錄關于知識與經濟、科技與價值、歷史與文化、中國與世界、鄉村與城市等轉型時期的深刻哲思;第三輯“讀自己”,收錄作者幾十年的人生歷程、處世智慧以及靈魂深處最本真、最深情、最動人的點點滴滴。

評論家評價,《人生忽然》回應了時代之問,是中國當代文學的獨特存在,可稱為新時代文學的標桿作品之一。

在《人生忽然》中,韓少功以一個文學家和思想家的立場,談歷史文化、經濟科技,談城鄉建設、時代社會,談價值主張、道德精神,書中收錄有《知識,如何才是力量》《當機器人成立作家協會》《個人主義正在危害個人》《聚焦:有關的生活及價值觀》《文化:迭代與地緣兩個尺度多》多篇文章,他以文學直抵社會現實、直面人心人性、直問當下未來,通過對各種常識或非常識的拆解和質疑,還原現場,還原人事,還原問題,實現了思想共存和精神包容,擴張了文學的思想承載量和審美張力,他通過以對這個時代的觀察和思考,告訴大家如何做復雜時代的明白人,如何打開理想生活的心靈之門,并找回自我的定位和價值。

深情記錄生命歷程,

與讀者分享人生智慧

新書為什么取名為《人生忽然》?

韓少功說:“《人生忽然》中的‘忽’字有3層含義,這里的‘忽’,一是‘快’,二是‘恍惚’,三才是‘忽然’”。他進一步解釋,自己馬上就70歲了,“現在回頭一想,日子過得很快,忽然的這種感覺迎面撲來”;而且,隨著時間的流逝,當你再回頭看很多事情,會有一種不確定、不清晰,恍恍惚惚的感覺。“忽然”還有提醒自己時刻保持寫作的創新和內省之意,“忽然”不是“忽悠”,要每一篇作品都有感而發,不忽悠讀者,不重復自己,真誠和讀者交流;“忽然”也是“必然”,沒有對文學的執著理想和孜孜以求,沒有“板凳一坐十年冷”的功夫,就不會有忽然而至的創作成績,寫作不能投機取巧,必須厚積薄發,才能達到“忽然即必然,必然即突然”的終極狀態。

新書里有一篇《長嶺記》,是韓少功在知青歲月中寫下的日記匯編,時間跨度為1972年3月至1974年12月。韓少功在書中寫道:“它們只是一個老人對遙遠青春的致敬,也是對當年一個個共度時艱相濡以沫者的辨認和緬懷……”

據介紹,從1972年的日記開始,《人生忽然》這本書的時間跨度有50年,收錄的作品是從韓少功成長期開始,通過不斷學習,不斷研究,做出的對社會、對歷史、對現實的種種思考和觀察,在第三輯“讀自己”中,收錄作者幾十年來的人生追尋和處世智慧,“是幾十年生命歷程和人生智慧的總結”。

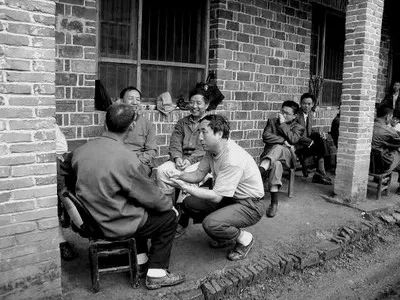

上世紀90年代,韓少功(左三)老家湖南汩羅鄉下與農民交談

什么是情商?韓少功在新書里說,情商說直白一點,就是一種道德覺悟,一種適群者和利群者的心胸、眼界、性情、能力,一種能推進“合作與友好”的陽光品質。

怎樣看待生命?韓少功在新書里說:一次性的生命其實都至尊無價,都是不可重復的奇緣所在。且讓我們相互記住,哪怕記不了太久,哪怕一切往事都在鴻飛雪化,盡在忽然瞬間。

怎樣看待個體生命和大時代?韓少功在新書里說:一個人生命有限,不一定遇上大時代。同樣坦白地說,“大時代”也許從來都是從“小時代”里孕生而來,兩者其實很難分割。抱怨自己生不逢時,不過是懶漢們最標準和最空洞的套話。

普通人怎樣確立自我價值?韓少功動情地寫道:

當太陽還隱伏在地平線以下,螢火蟲也能發光,劃出一道道忽明忽暗的弧線,其微光正因為黑暗而分外明亮,引導人們溫暖的回憶和向往。

很多普通人在時代中遇到和面臨的問題,《人生忽然》或許都可以給出答案,這本蘊含了人生智慧的散文集,出版方說:是為了獻給迷茫、脆弱、卻又滿懷憧憬、渴望廣闊天地的普通人。

新作選讀 / 螢火蟲的故事

在作家群體里混上這些年,不是我的本意。

我考中學時的語文成績很爛,不過初一那年就自學到初三數學,翻破了好幾本蘇聯版的趣味數學書。“文革”后全國恢復大學招生考試前,我一天一本,砍瓜切菜一般,靠自學干掉了全部高中課程,而且進考場幾乎拿了個滿分(當時文理兩科采用同一種數學試卷)—閑得無聊,又把僅有的一道理科生必答題也輕松拿下,大有一種逞能炫技的輕狂。

我毫不懷疑自己未來的科學生涯。就像一些朋友那樣,一直懷抱工程師或發明家之夢,甚至曾為中國的衛星上天懊喪不已—這樣的好事,怎么就讓別人搶在先?

黑板報、油印報、快板詞、小演唱、地方戲……卷入這些底層語文活動,純粹是因為自己在“文革”中被拋入鄉村,眼睜睜看著全國大學統統關閉,數理化知識一無所用。這種情況下,文學是命運對我的撫慰,也是留給我意外的謀生手段—至少能在縣文化館培訓班里混個三進兩出,吃幾頓油水稍多的飯。可惜我底子太差,成天撓頭抓腮,好容易才在一位同學那里明白“論點”與“論據”是怎么回事,在一位鄉村教師那里明白詞組的“偏正”關系如何不同于“聯合”關系。如果沒有民間流傳的那些“黑書”,我也不可能如夢初醒,知道世界上還有契訶夫和海明威,還有托爾斯泰和雨果,還有那些有趣的文學啊文學,可陪伴我度過油燈下的鄉村長夜。

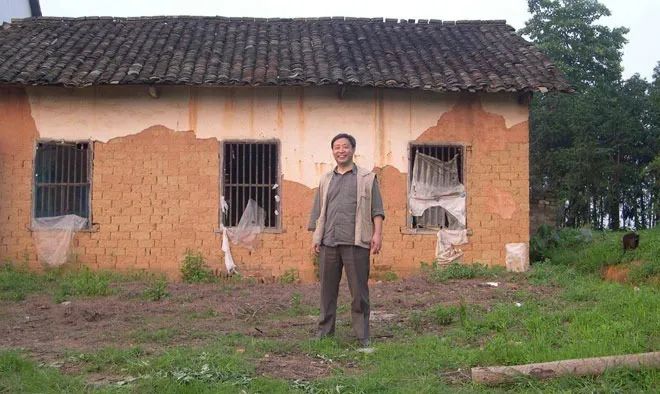

2001年,韓少功重回當年湖南省汩羅縣天井公社的知青點,這里距他現在每年都會住上半年時光的八景鄉二十多公里。(韓少功/供圖)

后來我終于有機會進入大學,在校園里連獲全國獎項的成功來得猝不及防。現在看來,那些寫作確屬營養不良。在眼下寫作新人中閉上雙眼隨便拎出一兩個,大概都可比當年的我寫得更松弛、更活潑、更圓熟。問題是當時很少有人去寫,留下了一個空蕩蕩的文壇。國人們大多還心有余悸,還習慣于集體噤聲,習慣于文學里的恭順媚權,習慣于小說里的男女都不戀愛、老百姓都不喊累、老財主總是在放火下毒、各條戰線永遠是“一路歡歌一路笑”……那時節文學其實不需要太多的才華。一個孩子只要冒失一點,指出皇帝沒穿衣服,便可成為驚天動地的社會意見領袖。同情就是文學,誠實就是文學,勇敢就是文學。宋代陸放翁說“功夫在詩外”,其實文學在那時所獲得的社會承認和歷史定位,原因也肯定在文學之外—就像特定棋局可使一個小卒勝過車馬炮。

解凍和復蘇的“新時期文學”,在某種程度上很像五四新文化大潮時隔多年后的重續,也是歐洲啟蒙主義運動在東土的延時補課,慢了一兩拍而已。雙方情況并不太一樣:歐洲人的主要針對點是神權加貴族,中國人的主要針對點是官權加宗法;歐洲人有域外殖民的補損工具,中國人卻有民族危亡的雪上加霜……但社會轉型的大震蕩和大痛感似曾相識,要自由、要平等、要科學、要民富國強的心態大面積重合,足以使西方老師們那里幾乎每個標點符號,都很對中國學子的胃口。毫無疑問,那是一個全球性的“大時代”—從歐洲17世紀到中國20世紀(史稱“啟蒙時代”),人們以“現代化”為目標的社會變革大破大立,翻天覆地,不是延伸和完善既有知識“范式”(科學史家T.S.Kuhn語),而是創建全新知識范式,因此釋放出超常的文化能量,包括重新定義文學,重新定義生活。李鴻章所說“三千余年一大變局”當然就是這個意思。歷史上,也許除了公元前古印度、古中東、古中國、古希臘等地幾乎不約而同的文明大爆炸(史稱“軸心時代”),還鮮有哪個時代表現出如此精神跨度,能“大”到如此程度。

韓少功在鄉間

不過,“軸心”和“啟蒙”都可遇難求,大時代并非歷史常態,并非一個永無終期的節日。一旦社會改造動力減弱,一旦世界前景藍圖的清晰度重新降低,一旦技術革新、思想發明、經濟發展、社會演變、民意要求等因緣條件缺三少四,還缺乏新的足夠積累,沉悶而漫長的“小時代”也許就悄悄逼近了——前不久一部國產電影正是這樣自我指認的。在很多人看來,既然金錢已君臨天下,大局已定,大勢難違,眼下也就只能干干這些了:言情,僵尸,武俠,宮斗,奇幻,小清新,下半身,機甲斗士……還有“壞孩子”的流行人格形象。昔日空蕩蕩的文壇早已變得擁擠不堪,但仔細品一品,其中很多時尚文字無非是提供一些高配型的低齡游戲和文化玩具,以一種個人主義寫作策略,讓受眾在心智上無須長大,可以永遠拒絕長大,進入既幸福又無奈的自我催眠,遠離那些“思想”和“價值觀”的沉重字眼。大奸小萌,或小奸大萌,再勾兌一點憂傷感,作為小資們最為嚴肅也最為現實的表達,作為他們的華麗理想,閃過了經典庫藏中常見的較真和追問,正營銷一種抽離社會與歷史的個人存在方案—這種方案意味著,好日子里總是有錢花,但不必問錢來自哪里,也不必問哪些人因此沒錢花。中產階級的都市家庭,通常為這種勝利大“抽離”提供支付保障,也提供廣闊的受眾需求空間。

文學還能做什么?文學還應該做什么?一位朋友告訴我,“詩人”眼下已成為罵人的字眼:“你全家都是詩人!”這說法不無夸張,玩笑中卻也透出了幾分冷冷的現實。在太多文字產品傾銷中,詩性的光輝,靈魂的光輝,正日漸微弱黯淡甚至經常成為票房和點擊率的毒藥。

坦白地說,一個人生命有限,不一定遇上大時代。同樣坦白地說,“大時代”也許從來都是從“小時代”里孕育而來,兩者其實很難分割。抱怨自己生不逢時,不過是懶漢們最標準和最空洞的套話。文學并不是專為節日和盛典準備的,文學在很多時候更需要忍耐,需要持守,需要旁若無人,需要煩瑣甚至乏味的一針一線。哪怕下一輪偉大節日還在遠方,哪怕物質化和利益化的“小時代”鬧騰正在現實中咄咄逼人,哪怕我一直抱以敬意的作家正淪為落伍的手藝人或孤獨的守靈人……那又怎么樣?

我想起多年前自己在鄉村看到的一幕:當太陽還隱伏在地平線以下,螢火蟲也能發光,劃出一道道忽明忽暗的弧線,其微光正因為黑暗而分外明亮,引導人們溫暖的回憶和向往。

當不了太陽的人,當一只螢火蟲也許恰逢其時。

換句話說,本身發不出太多光和熱的家伙,趁新一輪太陽還未東升的這個大好時機,做一些點點滴滴豈不是躬逢其幸?

這樣也很好。

(《人生忽然》韓少功/著,湖南文藝出版社2021年10月版)

新媒體編輯:傅小平

配圖:攝圖網、出版書影

原標題:《韓少功:人生忽然,當不了太陽的人,當一只螢火蟲也許恰逢其時 | 此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司