- +1

誰改變了廣東-雷州?

(⊙_⊙)

每天一篇全球人文與地理

微信公眾號:地球知識局

雷州青年運河

作者:土圭垚

制圖:孫綠 / 校稿:貓斯圖 / 編輯:養樂多

隔瓊州海峽,與海南島相望的雷州半島三面環海,看上去水汽充足,不必擔心水資源不足。

但實際上,雷州半島自遠古以來,就是干旱重災區。歷史上,“赤地千里”“不毛之地”都一直是雷州半島旱災的代名詞,惡劣的環境也使其成為歷代王朝流放貶謫之人的鐘愛之地。

這里真的會缺水么?▼

看上去沿海又不缺降水

但未必不會“赤地千里”

(底圖:http://www.chelys.eu/)▼

雷州地區廉江下田仔村就流傳著一首民謠——“有女不嫁下田仔,年年苦旱產量低,日夜車水不能睡,雙腳踩腫眼熬紅。”這只是當地連片旱區的一處縮影,事實上這種現象在雷州半島極其常見。

面對如此困境,雷州人民該如何面對?

若莫得水,再辛勞也是白搭

(圖片:老油游 / 圖蟲創意)▼

特殊的地理環境

三面環海的雷州半島雖然降水不少,但由于降雨時空分布不均、溫高光足、蒸發量較大,再加上歷史上開發程度較低,缺乏有效的水利工程,水資源的跨時間跨空間調度非常困難,以至民諺云“三天不下雨小旱,十天不下雨大旱!”。

畢竟每年夏季的熱帶風暴都會帶來大量降水

但鑒于當地“沒有冬天”的狀況

無法儲水且沒有降雨的時候,農業就會相當困難▼

千百年來,由于旱災肆虐,民不聊生,當地人以吃樹皮或草根維持生計的記載史不絕書。根據《廣東省自然災害史料》記載,明清時期雷州地區至少發生15次旱災,越到晚清發生越頻繁,這或許也是封建時代晚期人地矛盾的一個縮影。

干旱給當地人帶來的災難,已成傳統,一代又一代傳了下去,數輩都要為吃水的事情發愁,連姑娘選婆家也要看水缸里有沒有水。

水源只是灌溉的前提,后面還有儲水和調水

但在古代這都是大工程,尤其是熱帶氣候地區

(圖片:photoalto / 圖蟲創意)▼

水資源的稀缺,也必然會導致爭水的社會現象出現。鄰里之間的口交斗毆只是初級版本,待人口膨脹,家族關系復雜時,搶水大戰的升級版本后果更加嚴重。村斗族斗,世代結仇,流血漂櫓的場景在舊時常有出現。

典型的例子就是隸屬于今日湛江市雷州市沈塘鎮的塘上塘下村。而地名中提到的“塘”字是一個歷史地名“特侶塘”,該塘為南宋紹興二十八年(1158年)修建的水庫,同時辟渠引水灌溉,因用水的糾紛,塘上下兩村常常爭執。

現在看來很小的池塘,在古代也能起到小水庫的作用

尤其是在熱帶氣候地區,跨時間調度更為重要

(圖片:陳忠祥 / 圖蟲創意)▼

雨天之時,塘下村不準放水怕沖壞農田,而塘水上漲淹了上村農田;旱天之時,塘下放水灌田,塘內水位降低后,上村用不了水。從宋朝建村到新中國成立前,800多年兩村因降雨和天旱期間械斗不絕,結下深仇大恨,互不通婚,老死不相往來。

據相關統計,僅僅民國不到40年的時間里,因水械斗死亡即達到61人,因此特侶塘又被當地人稱之為“血淚塘”。

古代沿河的話水源供給更穩定,但是也有水災問題

更安全的是水渠和水塘,但是需要基礎投入

相當于古代的水庫

(底圖:google map)▼

畢竟,靠拳頭打贏的強者還是少數,而且資源本身又不多,興許強者一家還不夠用。無奈的當地百姓只好寄托神靈保佑,建廟祭神、廣塑雕像、拜天祈雨。然而往往總是跪破了雙膝,老天爺也始終毫不憐憫。苦旱的煎熬與旱災的威脅,形影不離地伴隨雷州百姓一代又一代。

所以改行打漁也是個選擇

雖然有風險,但種地旱澇之災更厲害

(圖片:一飛 黃/ Adobe Stock/圖蟲創意)▼

建設!建設!

新中國成立初期,面對剛剛解放不久的雷州半島,人們雖然也做了不少水利方面的工作,但都是小修小補的工程,沒有從根本上解決問題,大災來襲,往往露餡。

1955年,現實的毒打又一次出現,湛江地區大旱,受旱農田達206萬畝,占耕地面積44%,造成旱死農作物4.1萬畝,丟荒4.6萬畝,糧食減產三成。

為了從根本上治理雷州半島的旱患,湛江地委規劃從九洲江上游群山之中筑壩蓄水,開鑿運河貫通半島南北,這就是以鶴地水庫為水源工程的雷州青年運河。

北水南調▼

然而建國初期百廢待興,資源有限,修建工程也有個先來后到,雷州半島的這項工程就被安排在10年后的第三個五年計劃期間(即1967年前)開始實施,用十年時間由國家投資興建。

初步設想規劃完成后,距離真正的實施進程還有近10年時間。人們在這期間也并沒有閑著,水利部廣州勘測設計院即派出技術人員對水庫以及運河的主渠道進行地質、水文方面的勘測。

(圖片@建庫開河紀念館)▼

但在特定時代的背景下,青年運河不久后即改為公辦民助,提前于1958年5月15日開工。

由此,屬于運河體系重點工程的鶴地水庫逐步開始動工。這期間行政區劃也有所變動,廉江、遂溪、海康(今雷州市)三縣先是合并為雷北縣,后更名為雷州縣,之后三縣又重新拆分。行政區劃的頻繁變動給施工中的人手安排上帶來了一定干擾,好在這些問題沒過多久便解決了。

鶴地水庫大門

(圖片:修我戈矛 / 圖蟲創意)▼

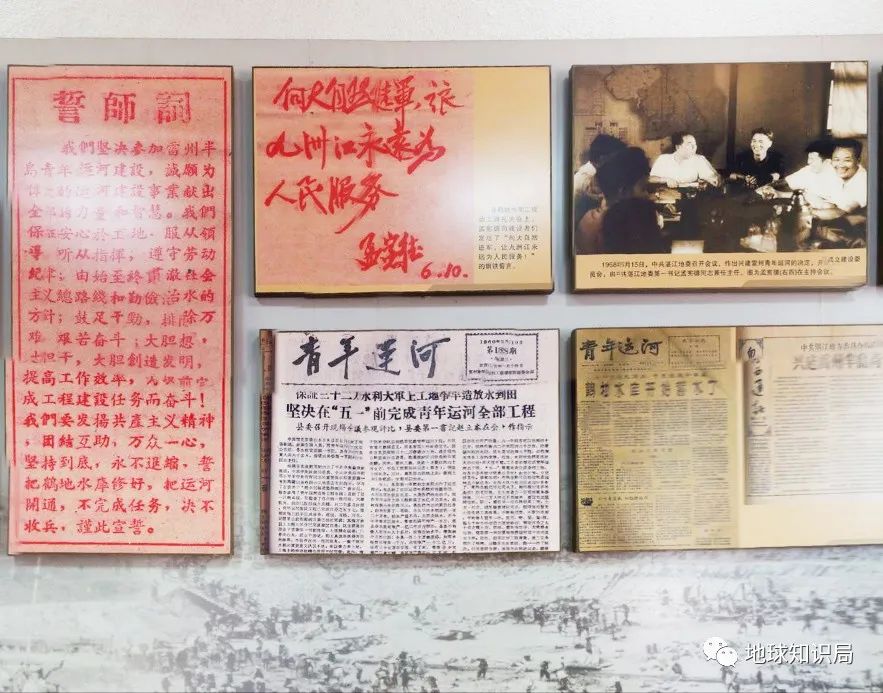

雷州青年運河之所以命名為“青年”,其中蘊涵了當時人們對青年的信任和期望,而修建運河的過程也緊緊依靠和發動青年人。

當時各縣在工地中普遍組織青年突擊隊,發揮青年人的突擊先鋒作用,完成這一艱巨工程。各縣在運河施工工地組織的各種青年突擊隊有近萬個(每隊十個八個到數十個人不等),約10萬人。

(圖片@建庫開河紀念館)▼

他們的先鋒作用體現在方方面面:

一是在急難任務中打先鋒。凡是在興建水庫和運河工地上,有緊急、困難、艱巨的任務,都有青年突擊隊出現。而突擊隊的名字也常常采用古時及近代的英雄豪杰,例如:“劉胡蘭突擊隊”“穆桂英突擊隊”等,他們承擔著采河卵石的艱巨任務。

這可是一項不好干的活,酷夏、驕陽似火,突擊隊員們在曬得灼熱的沙灘上站不住腳,嚴冬之中,又在冰冷的河水中撈石,寒冷刺骨。

(圖片@建庫開河紀念館)▼

二是技術革新打先鋒。水利工具改革和技術革新的任務,突擊隊總是一馬當先,帶頭干。例如當時的運河特等功臣莫珣,在史無前例的南方水利施工推廣車子化的過程中,他帶領20多個突擊隊員,苦戰巧干了幾晝夜,改造了72部手車,首先實現了車子化,讓工效提高可數倍。

(圖片@建庫開河紀念館)▼

其實,單單依靠組建突擊隊的方式其實并不能完全激發勞動者的所有活力,開展勞動競賽,也是必要的一項內容。

為此,工地指揮部有目的地號召民工團與突擊隊之間開展自愿組合的勞動競賽突擊活動,以便提高工效。

(圖片@建庫開河紀念館)▼

自指揮部發出競賽號召后,民工團中的坡脊工區的“首都”營、“北京”營首先響應,各其他民工團也紛紛效仿組建突擊隊。

其中較為出名的是河唇民工團中幾個15~19歲的青少年男女,在看了《紅孩子》電影后,也自愿組成“紅孩班”參加突擊勞動競賽。

(圖片@建庫開河紀念館)▼

最終建成

就這樣,時間過了僅一年零三個月,人們便馴服了九洲江,筑起蓄水11.44億立方米的鶴地水庫。

鶴地水庫-青年運河

(圖片:google map)▼

在鶴地水庫完成后,青年運河的剩余部分僅用了兩年時間就宣告完成。歷經艱險的人們共建起全長271公里的運河總干渠和總長5000多公里的東海河、西海河、東運河、西運河、四聯干渠和干支渠4039條的聯合系統工程。它基本上根治了雷州半島長期以來的旱患狀況。

雷州青年運河的建成,不僅保證了雷州半島達146萬畝農田的灌溉用水,解決了數百萬人的飲用水及城鎮工業、商業用水。此外,還大大減輕了九江洲下游沿岸16萬畝農田一直面臨的洪澇災害。

青年運河沿線

(圖片:google map)▼

洪澇災害的減少,也讓廉江、遂溪、海康、吳川、化州、湛江農業生產條件得到巨大的改善。通過運河水的澆灌,過去的荒郊野地變成了良田千畝,低產也變為了高產,比如當年引發械斗的特侶塘,因有運河水灌溉后即被廢除改為良田。

資源充足之后的雷州半島,像之前那樣頻繁發生的社會動亂概率也大大降低,流浪的饑民也顯著減少。

只要水供得上,水熱條件的優勢才能發揮出來▼

同時,興建雷州青年運河還有一個額外作用,這就是大幅改善了當地交通情況。

建設青年運河以前,雷州半島地區只有九洲江可以通航四噸以下木帆船,而從廉江市安鋪港至廣西文地冬春枯水期要通過扒沙通航。鑒于此情境,青年運河在建設過程也考慮到了通航功能,在渠首等重要工程點均建船閘。在運河全線通航之后,上至廣西車田、下通雷州西湖,全長228公里均可通航20噸的機船。

現如今,運河航運已經幾乎全停,只有水庫幾艘客輪在航行,航運也讓位于陸地車輛運輸。但在那個年代,沒有高速公路的情況下,運河就是當年的“高速公路”,歷史功績不應被忘記。

當年的運河在近幾年依然發揮著作用,例如2015年,雷州市和坡頭區出現了歷史罕見的春夏連旱,青年運河就發揮出了極為重要抗旱補水功能,及時有效地緩解了當地50多萬居民等的生活用水危機。

這時候,雷州半島上的人們,只有在聽爺爺奶奶們的回憶時,才能記起那幾十年前還經常發生的爭水斗毆事件了。

參考文獻:

1.楊澤華. 多維視域下雷州青年運河的研究[D].

2.顏志俊, 徐鋒. 雷州青年運河工程水庫群優化調度研究[J]. 人民珠江, 1995(5):39-44.

3.梁向陽, 王濤, 李秀珍. 雷州青年運河印象記[J]. 廣東黨史, 2005.

4.楊澤華.雷州半島青年運河建設的歷史考察[J].老區建設,2016,No.447(04):21-27.

*本文內容為作者提供,不代表地球知識局立場

封面圖片:戴景輝 / 圖蟲創意

END

原標題:《誰改變了廣東-雷州?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司