- +1

如果世界是一場盛大幻覺,如何醒過來?

“一個人(可以假設是你自己)被邪惡科學家施行了手術,他的腦被從身體上切了下來,放進一個盛有維持腦存活營養液的缸中。腦的神經末梢連接在計算機上,這臺計算機按照程序向腦傳送信息,以使他保持一切完全正常的幻覺。

對于他來說,似乎人、物體、天空還都存在,自身的運動、身體感覺都可以輸入。這個腦還可以被輸入或截取記憶(截取掉大腦手術的記憶,然后輸入他可能經歷的各種環境、日常生活)。他甚至可以被輸入代碼,‘感覺’到他自己正在這里閱讀一段有趣而荒唐的文字。”

以上是哲學家希拉里·普特南(Hilary Putnam)提出的“缸中之腦”假想。關于這個假想最基本的問題是:“如何確保自己不陷入這樣的困境中?”

在未來,我們要如何分辨什么是真實什么是虛假?我們如何知曉自己的所見所想,不是一場只處于大腦中的盛大幻境?

如果你對數學稍有研究,或許你曾聽說過著名的納什均衡理論。如今,納什均衡理論廣泛出現在經濟學教科書上,它的提出無疑豐富了博弈論的體系。然而,人們對它的提出者知之甚少。

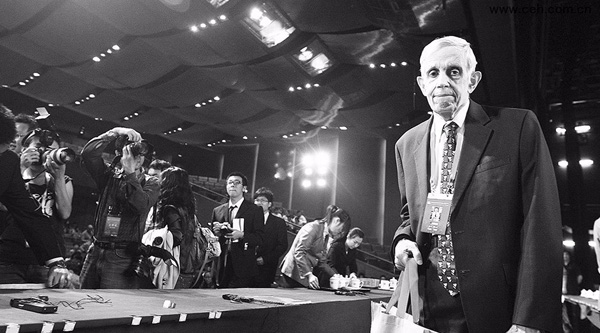

約翰·納什,這個21歲就憑借納什均衡理論獲得普林斯頓博士學位、66歲榮獲諾貝爾經濟獎的天才,飽受精神分裂癥的痛苦。

網上流傳著許多關于納什因為分裂癥產生了幻聽、幻想的故事,其中包括納什身為政府要員被追殺、從報紙上收到外星人的密碼等千奇百怪的故事。

令人稱奇的是,在納什的晚年,他的精神疾病不治而愈了。

納什說,是因為自己想開了,想明白了。他堅稱自己是靠意志力才得以康復的,這份獨特的經歷使他成為了精神病史上的一個獨特案例。

我們可以從2001年獲得諾貝爾獎的傳記電影《美麗心靈》中看到他如何與自己的幻覺搏斗。

影片中,約翰·納什從大學開始就經常看到幻象。他給自己腦補了三個虛幻形象:室友查爾斯、查爾斯的小侄女瑪茜、國防部官員威廉·帕徹。

在他腦補的世界中,他受到威廉·帕徹的邀請為美國國防部秘密進行密碼破譯工作,但這份工作卻引來殺身之禍,一群穿著黑色風衣疑似蘇聯間諜的男子想方設法要抓捕他。

納什的妻子艾麗西婭逐漸發現了他的精神問題,請來了精神科醫生。經過調查之后他們發現,大學室友、蘇聯間諜、國防機密全都只存在于納什的想象之中。

一開始納什并不能接受這一事實——親眼看見的人,親身經歷的事,每一幕都歷歷在目,怎么可能是假的?

雖然同意接受治療,但納什對自己的幻覺并沒有全然否定。畢竟擁有一個無話不談的摯友、能為了國家安危貢獻一份自己的力量,這些對納什來說都迷人得過了頭。

他真正區分開幻覺與現實,是在他偶然發現查爾斯的小侄女瑪茜從未長大時。

他在幻覺中發現了不合理之處。

影片從一開始就將虛幻穿插在現實之中,將納什所看見的世界不加區分地呈現在觀眾面前,將觀眾帶入到主人公身上,從第一視角體驗他所體驗的,疑惑他所疑惑的,同時在真相大白后獲得一份觀影的驚奇感。

倘若在這個節點上仔細回味已經播出的場景細節,細心的觀眾不難發現,不管是查爾斯、瑪茜還是威廉·帕徹,他們從未與納什之外的人互動過。但在巧妙的情節設置下,這一切似乎顯得理所當然。

查爾斯只與他來往密切,因為他們是室友,而他與其他普林斯頓的同學不熟。艾麗西婭與查爾斯從未謀面,因為后者畢業后就前往哈佛任教。

因為查爾斯與他關系好,小侄女瑪茜每次出現也只找他玩。

沒人認識威廉·帕徹,因為他是國防部的“老大哥”,他才是那個監視一切的人,而不是讓別人發現他的存在。

我們來看看導演和剪輯是如何巧妙地制造這種自然存在感的。

查爾斯第一次出現是在寢室里。納什和他的對話,基本只發生在只有兩人在場之時。

在圖書館,他們結束對話之后,劇情安排他們一前一后從房間出來。其他人看見納什高喊“我非常敬重啤酒!”的這個鏡頭里,暗示了納什其實在自言自語。

導演選擇讓查爾斯推桌子,意在制造一種查爾斯也能影響外界的假象。但與人不同的是,物品并不能感知和自己發生互動的對象是誰。查爾斯只能與納什一個人互動的事實在此處被巧妙地掩飾過去了。

而在后期,為了弱化這一點,剪輯甚至更大膽地創造了一種幻象與人互動的假象。

被蘇聯間諜追殺后的某一天,威廉·帕徹與納什在走廊上談話。當他打開房門準備進去與納什進一步詳談時,帕徹朝身后看了一眼。

結束對話后,威廉·帕徹先出了房間,納什追著出來站在走廊上朝他的背影大喊,驚動了隔壁房間的同事出來查看。

當同事朝威廉·帕徹離開的方向望去時,觀眾自然而然地以為他看見了帕徹,互動的假象再次成立。事實上,他不過是順著納什眼神的方向看過去罷了。而之后他露出的驚異眼神,也不是因為看見了帕徹,恰恰相反,他什么也沒看見。

這些細節上的精密處理,使得前期幻象的真實性屹立不倒。影片后期真相被揭露的那一刻,觀眾內心的驚訝與觀影快感也是加倍的。

此外,影片通過經常跳躍的剪輯手法,試圖向觀眾還原納什內心的混亂。

前一幕,納什蹲坐在房門后面,因為在深夜里被間諜追殺而后怕。

當納什回過神來,已是第二天早上了。他站在教室里,面對著一群求知若渴的眼神,記憶還停留在昨天晚上,滿腦子的驚訝和不解。

看到這里,由于鏡頭和剪輯產生的錯位,屏幕前的我們也能感同身受。

采用第一視角的敘事手法,最后讓主人公發現不合理之處,意識到自己處于幻覺之中。這種手法其實被很多熱門劇集玩過。

在國民動漫柯南OVA1《柯南 VS 基德 VS 阿劍!寶刀爭奪大作戰》中,編劇描繪了柯南的夢境。夢境中,柯南一行人接到委托,要保護一把寶劍不被怪盜基德偷走。可這天發生了很多不合常理的事情。

委托人家里的小孩阿劍把自己綁在風箏上,在空中用木劍和怪盜基德對打。

第二次則變成了服部平次哈哈哈。

元太頭上的禿斑移了個邊。

《盜夢空間》里,男主隨身攜帶的陀螺是他區分夢境與現實的重要標志。

在多重夢境的世界觀中,打造一個這樣具有隱藏屬性的小物件,有助于防止被夢境里的物理規則同化。

這些故事的一般設定是,一旦角色意識到幻象的不真實性,構成幻象的邏輯有了漏洞,不再能夠自圓其說,虛幻的世界就會崩塌,他們就能從中走出來。

最近大熱的韓劇《W·兩個世界》走的也是這種套路。當李鐘碩飾演的男主姜哲得知自己從小生活的世界其實不過是扁平的漫畫時,二次元世界的邏輯被打破,漫畫中的時空因此停滯,姜哲身邊的人都不再能動,他也因此來到了三次元。

此類方法不一而足。其中,自殺總是最直接的選擇。無論如何,倘若眼前世界是虛假的,那么它就是只存在于大腦中的映射、想法。如果大腦停止運作,思想的載體狗帶了,一切自然隨之瓦解。

只是,這么做需要些勇氣——誰能打百分之百的包票自己真的處于幻象之中呢?一切看起來都那么真實。

但總有那么些不怕死的人。

《疑犯追蹤》第五季里,有一集專門講述了撒瑪利亞的人為了得知機器所在地,對肖進行幻覺模擬的過程。

在幻覺中,她可以毫無顧慮地與根忘情地接吻,也可以不受道德準則的約束,開槍射殺了反派格里爾,甚至還傷了李四。

肖并不知道這一切只是幻覺,但出于不想繼續傷害同伴的目的,選擇了開槍自殺。

《豪斯醫生》S2E24講的就是這樣的故事。在中彈受傷后,豪斯大叔陷入了一場詭異離奇的夢境。夢中,他一邊與開槍襲擊自己的兇手說話,一邊為一位舌頭腫脹、眼球凸出、蛋蛋爆裂、病情懸疑到不可思議地步的患者接診。

更詭異的是,自從醒來后,不但他多年的腿疼好了,還發生了許多超現實的事件。他似乎能在別人開口說話之前就預測到他們要說什么。同時,他發現身邊的所有人都表現得比平時更聰明。

起初他以為自己的大腦因為術后用藥變得遲鈍,后來才發現,很有可能是因為他們在夢境中共享了同樣的意識。

被問得愣住的House下一秒發現自己還躺在醫院的病床上,把隔壁床病人當成了Wilson。

此處編劇讓幻象本身質疑幻覺的存在,著實是非常亮眼的安排。

邏輯自洽的幻覺不可能意識到它們本身是幻覺,否則說明幻覺出現了裂縫,暗示了House心中已經對眼前這個世界的真實性產生了懷疑。

House幻覺世界的崩塌,事實上是從幻覺中出現的一個小裂縫開始的。

House開始懷疑整個世界都只是腦內的幻境,因為一切都如此反常。然而,在這個夢境里,僅憑借意識到不合理之處還不足以打破幻境,因為他先前發現的反常之處在夢里都能夠自圓其說。

只要這個世界的邏輯還能夠自洽,他就永遠無法從夢境中脫離。只要夢中還發生著道理能夠解釋得通的事情,他就不會醒來。

在此類作品中,死亡不同于其他選擇通常會成為幻覺破滅的最有效推力。

這是因為人的一生中,死亡帶來的不可逆轉性,要遠遠大于任何事情,它因鮮血淋漓而愈顯真實。如果是有什么我們不想在幻覺里看見的,那就是死亡了。它天生與虛幻美好格格不入。

而死亡對我們來說是多么熟悉的母題,從出生那一刻起它就朝我們漸行漸近。它是令人無法無視的巨大破壞力,以至于我們在面對幻覺時,如此容易就能想到它的存在。

只有死亡才能帶來新生。

那么,如果是你呢?如果你也正在質疑這個世界的真實性,你會像納什那樣等到清醒的那一刻嗎?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司