- +1

卞之琳:貫串莎士比亞“四大悲劇”的,總像有一種宿命論

【編者按】

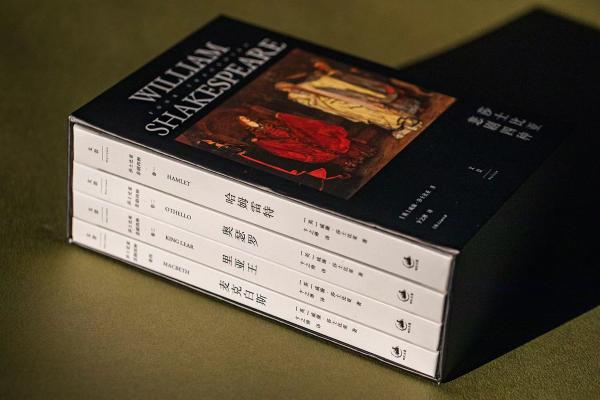

卞之琳是著名詩人,也是莎士比亞專家,他以詩譯詩,翻譯了莎士比亞的四大悲劇及一些詩歌。近日,世紀文景再版了卞譯的《莎士比亞悲劇四種》——《哈姆雷特》、《奧瑟羅》(即《奧賽羅》)、《里亞王》(即《李爾王》)和《麥克白斯》(即《麥克白》)。本文為卞之琳所寫的譯者引言,對四大悲劇進行了解讀,雖帶有明顯的時代特色,但也正如他所言,為讀者“提供了一些線索”。澎湃新聞經授權刊載此文,標題為編者所加。

莎士比亞

沒有具備一定價值的作品,也就談不上具備一定價值的作家。即使民間史詩,有了作品的物證才說得到創制與口頭上以至書面上流傳的(以及在流傳中創造性加工的)無名氏集體與個體。沒有莎士比亞名下三十七部的戲劇(包括部分顯然與別人合作的以及僅僅插寫了幾段臺詞的),文學史上也不會有這位世界大名家的地位。而《哈姆雷特》、《奧瑟羅》、《里亞王》和《麥克白斯》從19世紀以來已經被公認為莎士比亞的“四大悲劇”,盡管還有人(包括譯者本人也曾一度)嘗試撇開《麥克白斯》,終還不能否定其(“四”而不是“三”)為莎士比亞悲劇的中心作品以至莎士比亞全部作品的中心或轉折點以至最高峰。別的且不說,就莎士比亞悲劇而論,各時代、各人的好惡且不說,就二三百年來已成傳統的反應而論,客觀上恐怕難于否定這四個“最”字稱號:《哈姆雷特》——地位最重要;《奧瑟羅》——結構最謹嚴;《里亞王》——氣魄最宏偉;《麥克白斯》——動作最迅疾。“四大”就“四大”吧,雖然誰也不知道莎士比亞自己怎樣想,他只是被公認為寫了這四部悲劇而已。

憑莎士比亞戲劇本身來進行分析、評價,是綜覽莎士比亞作品所可遵循的基本道路。只有從劇本里才會最可靠的窺見莎士比亞思想與藝術的來龍去脈。

當然,反過來,沒有威廉·莎士比亞(1564—1616),也就沒有這些不朽的劇本以及也重要的那一集十四行體詩。莎士比亞的生平資料極少,完全可以理解。關于他的文字資料既不少于早他三百年的我國戲曲家關漢卿,又不少于晚他二百年的我國《紅樓夢》作者曹雪芹。過去,中外皆然,編戲、演戲固然是“賤業”,寫小說也是“不登大雅之堂”的(即使在貴族出身的曹雪芹場合也罷)。西方一代代學者,參證各代舞臺上的實踐以及伊麗莎白時代的歷史背景,經過二三百年的曲折道路,對莎士比亞戲劇文本,進行苦心校勘、汰洗、增補,進行整理,作出了接近定局的貢獻。雖然時至今日,也隨時還有人妄圖否定莎士比亞其人或妄測其作品出于別人之手,聳人聽聞,那已經不值一顧。一條粗略的線索,看來合情合理,無法抹殺。莎士比亞從故鄉斯特拉特福德鎮市民家庭出生,略受過初級教育,到首都倫敦找出路,執卑微賤役,而登臺“跑龍套”,而編腳本,而作戲班子股東,而出入宮廷、王府,而積攢一筆錢勉強為家庭擺脫“白衣”門面,而回家鄉退隱告老,這一連串軌跡,已經為世所共認,約定俗成。恐怕也只有這樣,莎士比亞名下的劇本寫來顯得對田舍俗物、豪門貴胄,同樣熟悉(曹雪芹的熟悉道路顯然是倒過來的,而且對封建時代晚期社會下層只是一瞥到本質表現而已)。這點了解,顯然反過來也有助于理解莎士比亞戲劇何以具有那么突出的意義與工力,那么突出的深刻性、豐富性、生動性。

文學作品又總是時代的產物。16世紀90年代初,這位詩劇天才已經受“大學才子”輩嫉妒、奚落、謾罵為“暴發戶式的烏鴉”,用他們這些人的“羽毛裝點自己”。的確,當時這個“打雜工”,無非為糊口,亦即應社會上、下層的需要,干這種編戲的行當。他雖然也知道一些西方古典戲劇教條,對中世紀民間戲劇傳統有所繼承與翻新,對同時代戲劇風尚有所沿襲,而當然不知道后世所謂現實主義和浪漫主義的說法,當然更無從想到現代西方不斷標新立異、叫人眼花繚亂的煩瑣文學理論、解剖活人的文學批評,當然也不可能預先明白這一個多世紀以來闡釋科學社會主義經典的權威理論家所謂“反映論”、“世界觀”、“創作方法”等等。但是從莎士比亞名下的大多數劇作(因為一部最了不起的文學作品也總有敗筆、漏洞、松勁處,所以不可能是全部劇作),從這些劇作本身看來,總不能不承認作者極有頭腦,深懷激情,掌握了多種表現手法。他的同時代人,劇壇敵手,同行知己,不僅有實踐而且有學識的本·瓊孫說他是“時代的靈魂”這一句話(及其下句),就是最早指名道姓的評論精華,超出了后世西方資產階級全部浩如煙海的莎士比亞評論,顛撲不破,甚至符合后世馬克思主義的基本認識論。就算是偶合吧,巧合吧,折射吧,曲射吧,不計針對時事的影射(那在有長遠價值的文學作品中是低級的),哈姆雷特所說(這不是莎士比亞借他口所說又是什么?)“演戲的目的,從前也好,現在也好,都是仿佛要給自然照一面鏡子;給德行看一看自己的面貌,給荒唐看一看自己的姿態,給時代和社會看一看自己的形象和印記”、里亞所說“這個……大舞臺”,也只舉例說(還有諸多“夢”呀,“幻”呀),除了說“反映”還能叫什么呢?莎士比亞戲劇里,不大見諸字面,更多寓諸內涵,總處處有當時社會趨勢的本質反映。而那個時代,16世紀與17世紀的交迭年代,伊麗莎白一世朝與詹姆士一世朝的交替年代,社會發展的實質是什么呢?這決不能期望當時人、當局人莎士比亞自己能道,亦非近代號稱正宗或現代自命創新的西方一般莎士比亞評論家所能道或者所敢道。但是這些居莎士比亞評論壟斷地位而亦非一無灼見、毫不足觀的鑠金眾口,一方面總得稱呼這個時期是英國文藝復興時期,承認歐洲與這個文藝復興相生相長的人文主義這個過渡性質的數量小、能量大的思潮,一方面又不甘于或不敢于提說這個時期正逢英國封建關系沒落,資本主義關系萌發,王權靠人民支持而得以中央集權,結束割據局面,統一國家,由此而促使資本主義原始積累在英國領先進行,形成部分資產階級貴族化、部分貴族資產階級化,大勢所趨,人民大眾與野心勃勃的新剝削階級進一步又與本質上還總是封建性的王權開始離心離德,人文主義這個兩棲類思潮,隨同英國文藝復興由鼎盛而面臨不可避免的危機。這后一方面,從馬克思主義奠基人和蘇聯學人的著述中得到啟發而作的闡釋,在今日中國也已經顯得“簡單化”了。無奈這符合歷史提供的客觀事實。三十年前我們點出了莎士比亞時代英國與生俱來的兩面:至少在社會表面上,16世紀最后十年,輝煌理想的馳騁,掩蓋了陰暗,占主導地位,而到17世紀最初十年,陰暗現實的暴露,掩蓋了輝煌,取而代之,占主導地位——所謂理想與現實的矛盾沖突、矛盾轉化、矛盾統一的說法,要是提到莎士比亞時代的實質,恐怕到今天也無法回避(譯者亦即本引言筆者,三十年前還屬國內這種提法的始作俑者的行列,如今自己也一再想擺脫,無奈也由不得自己,擺脫不了,大概頭腦已經變成花崗石了吧?)。這種歷史演變,在莎士比亞劇作里,偏偏有跡可尋,“凈化”不了那么些并非無關宏旨的細微末節。從伊麗莎白(一世)——詹姆士一世時代,講到莎士比亞劇本,睜著眼睛也不能不撞進這種“老一套”說法,不巧也罷,“恰巧”也罷。

再反過來,從莎士比亞劇本,按大致確定的寫作先后次序加以統觀以后,掩卷一想,對照莎士比亞時代演變和莎士比亞思想、藝術發展的軌道,好家伙!偏偏像劇中人著邪受蠱一樣,隨處都會撞上一些“巧合”的蛛絲馬跡。“解鈴還是系鈴人”,不行,世風迭變,經過了幾十年,你想實事求是,獨立思考吧,總是不肯茍同也得茍同,過去曾親自加以發揮而如今在隨聲附和當代的時髦西風的沖擊當中,你自己厭棄這“老一套”,卻不像金蟬能脫殼得了。是歷史無情呢,還是真理無情?作品俱在,如何“洗刷”?就是那么“不巧”!

莎士比亞戲劇創作的發展,無可否認,至少可以分前后兩大時期,或者加一個尾聲時期。前期以喜劇、歷史劇為主,后期以悲劇加陰暗喜劇(或悲喜劇)為主,最后是一個傳奇劇的短短結尾。而“四大悲劇”,恰好寫在這個中心時期,特別是《哈姆雷特》正寫在一六○一年左右的這個轉折點上,也最明顯表現了這整個轉折點的開始,另三部就據以作路標,發展,深化,一起來構成一大叢分水嶺亦即一大道鴻溝,達到了莎士比亞悲劇(以至全部劇作)所表現的陰沉思想的最低點同時也是卓越藝術的最高點。繼續下旋,在歷史條件下,矛盾不能解決,人文主義(在這四部悲劇里,與“神”、“獸”并列和對立的“人”字特別到處蹦出來,好像有意著痕跡的要證明這里確有人文主義思想)內部矛盾表面化,出現了危機。然而矛盾出奇跡,危機出轉機,大概只有山窮水盡,才會柳暗花明,經過差不多同時編寫的陰暗喜劇的哭笑不得,稍后編寫的最后兩部羅馬題材悲劇的超越社會、凌駕人民、高蹈膨脹以至自命拔山蓋世、儼然頂天立地而實際上產生昏沉、頹唐效果的末世哀音,和另一部希臘題材悲劇的落到精神分裂邊緣所發出的憤世放言,最后結束于兩部乏力的傳奇劇以后最高明的《暴風雨》那一部傳奇劇,以幻想取代了理想,聊以獲取矛盾統一。實際上,在當時歷史條件下,也只有這樣才能像絕處逢生,得以一瞥遠在天邊以外的海市蜃樓——也可以說無意中作了一下高瞻遠矚。30年代“左”得幼稚而總得算進步的英國青年文學理論家(考德威爾)曾認為這部告別傳奇劇里顯出了當局者迷的資產階級所不能企及的“封建透視”以至人類以掌握自然規律(劇中是假想以魔術)操縱自然(即從“必然王國”到“自由王國”)那么一點遠景。這種說法,看來也不無一點道理。

當然你盡可以提出千百種理由,像作機巧運動,拋弄彩球,言之鑿鑿,證明莎士比亞編寫“四大悲劇”,和這些“套話”全然無關,但是你一旦落眼到歷史上的那個局面、創作者際遇的這條脈路,認識上、賞鑒上,想一下子跳進到“自由王國”,不免會抱憾終囿于“必然王國”,無可如何。你只可能從這些悲劇里得到一番“感情凈化作用”(Catharsis)或者郁積的緩解作用。你在這方面,也就正好像這些悲劇主人公男女,越是掙扎,越是在劫難逃,越像小昆蟲想掙脫蛛網,越像變成了作繭自縛,陷于悲劇的命運——就算命運也可以。

這種實質上是決定論的命運感,在莎士比亞“四大悲劇”里特別明顯。這不可能求之于那些蒙昧的低劣“藍本”和傳說性歷史記錄的胡涂賬素材。莎士比亞,以古喻今,借用那些跡近荒墟的基地或者撿拾那里的零星磚瓦,興建他自己別具匠心的高樓大廈,樹立他自己別具深意的豐碑,輸入血肉,賦與聲色,也就提供了哈姆雷特這個人物本身作為鑰匙或探測儀。因為這位不僅是一般能文能武的悲劇主人公,而且既是王子又是從歐洲人文主義中心之一的威登堡大學讀書回來的學生;“四大悲劇”里只有這一個悲劇主人公堪稱我們今日所謂的知識分子,他也就難逃充作莎士比亞思想、藝術的代言人的嫌疑。這種命運感,我們寧可較恰當的稱之為歷史命運感,就在以哈姆雷特為主人公的這部悲劇里作了最醒目、最有條理的表達。

1958年,在斯特拉特福德紀念劇院上演的莎士比亞戲劇《哈姆雷特》

畫龍點睛,這也就幾乎難以置信的正合《哈姆雷特》這部悲劇的核心,《奧瑟羅》和《里亞王》換兩副面貌而齊頭并舉、進一步發揮的這兩部悲劇的核心以至《麥克白斯》一發不可收拾的這一部悲劇的核心。哈姆雷特在全劇中最著痕跡的一些臺詞,貫串起來,也就說明了一切。理想在現實面前的破滅、是非的顛倒,等等,都不成其為外加的附會。關鍵性的幾處道白字句,無法不令你感觸與思考而得出個中消息、此中三昧。

首先,“時代(整個兒)脫節了,啊,真糟,天生我偏要我把它重新整好!”然后,“丹麥是一座監獄”,再后,“萬物之靈,宇宙之華”化為“烏煙瘴氣”那一段散文體獨白,再后“活下去還是不活”那一段素詩體獨白,再后,“有準備就是一切”——準備什么呢?連一死也有所準備,無所謂了(這句話摘截起來,也可以用作另具積極意義的格言)。最后,“另外就只有沉默”——就是說元兇除了,英雄也不免一死,只有把自己也不明其必然的命定似的意義所在的故事傳諸后世,不用解釋,作為教訓,亦即把希望寄托于來者。尸身成堆,響起了隆隆禮炮。理想、正義、人道,經過災殃,重又一閃了光輝。而這些關節(語言加動作),前呼后應,不就明明顯出了全劇的神髓?

這種西方學者與批評家早就意識到或者明指出的煉獄歷程、升華途徑,盡管最后一閃光是十分渺茫的,顯然也貫串了《奧瑟羅》和《里亞王》甚至更后的《麥克白斯》。

后來這三部悲劇的主人公,形象高大,正反面都一樣,都也是歐洲文藝復興時期巨人型,而都不像哈姆雷特一樣的同時是知識分子,本該是說不出這些道理的,只是叨光詩劇這個程式化體例,口頭上也有類似的表達,即使有時候作了些夸張的豪言壯語,或者出口成章、雋句連篇,也并不以辭害義。

《奧瑟羅》自有其出人頭地的特色。

莎士比亞在這里竟把歐洲文藝復興時期多才多藝巨人型的一個單方面高度集中賦與了悲劇主人公。他不僅是一介武夫而且是有色人種的“黑鬼”,“蠻子”!他并沒有半點高雅的文化教養。他當然不會舞文弄墨,他只以半輩子戎馬生涯、出生入死的歷險奇遇,作為資本,借助詩劇體例的方便渠道,道出了一些驚心動魄的臺詞(在他的對立面反派角色亞果說來就是“吹牛”);他只靠自己勇敢而不長心眼的忠厚品質“闖江湖”一般苦煉就一派凜凜然大將風度,在劇本開頭,體現了人格理想——從第一幕,由亞果挑起的騷亂面前,他泰然自若所說的一句話“明晃晃刀劍都收起,著露水會生銹”,即可見一斑。唯有這樣,拒絕了多少威尼斯貴公子求婚的大家閨秀玳絲德摩娜才會不顧世俗偏見,不顧種族、門第、年齡等等的差別,偏偏鐘情于這位“黑將軍”,并以身相許,與他結為伉儷,完成英雄美人的理想開端(接著在經過風浪同到塞浦路斯以后,奧瑟羅也曾稱玳絲德摩娜為“女英雄”或“美人英雄”也就來得并非偶然)。

不僅如此,莎士比亞竟還把反派人物,奧瑟羅的旗官亞果,陷害奧瑟羅,破壞他和玳絲德摩娜的結合,寫得像并無動機。從個人說,他并不為了爭風吃醋(他不可能有什么了不起的情愛,也就不可能有什么了不起的嫉妒);為了不受提拔為副將(個人委屈),因而懷恨在心,下那么毒手,也顯得不成比例;為了貪財,倒較有象征性社會分量,只是還有點像出于輕描淡寫。而亞果在陰謀、毒計得逞亦即敗露、害人自害、一命也就難逃的時候,閉嘴死不肯坦白什么,也顯得十分頑強,也有點出人意料了。

這些不可解處,莎士比亞,雖然不可能作自覺性闡明,卻無礙有自發性感受。歷史、社會上兩種力量激烈抗衡所產生的大起大落,在莎士比亞筆下一顯縮影,就不同一般,呈現出理想的高度和現實的深度。不言自喻,無聲也就勝有聲。莎士比亞在此,也就像在另三部大悲劇里一樣,既遠超出原始故事的敘述者,又遠非后世那么些爭議不休的文學批評家(包括首先把通過奧瑟羅自殺前略一恢復理想光芒那段獨白稱為“聊以自慰”的聰明一世的現代批評家——托·斯·艾略特)所能企及,也就可以理解。

《里亞王》的翻騰,直上直下,更為陡峭、奇拔。年齡上顯得是順序的,丹麥王子的青年——威尼斯摩爾將軍的中年——遠古不列顛老王的暮年,程式化臉譜(借用中國舊劇舞臺術語作比喻說)也應是小生式白凈臉(帶點蒼白的)——凈角式大黑臉——多血質(雖然白發蒼蒼的)大紅臉。與之相應,這個老壽星不自控制的感情沖動像雷震,無意中撞到的睿智開竅像電閃,層層加碼,步步激化,摔得重,翻得高,使這個悲劇在“四大”當中達到了空前的境界,也就絕后了。帶有理想含義和現實含義的事物,里亞王自己不僅談不出而且是認識不清的,只是也借助詩劇工具,憑動作與道白,切身體現了,親口吐露了超出他自己所能想象的理想與現實的激蕩。劇中的暴風雨是兩者互相交替的契機,相得益彰的里亞和格羅斯特兩條主次線同一歷程的轉折點。舞臺上能不能演出這場暴風雨,外在的暴風雨,是后世讀書的聰明人想出來的糊涂問題。實際問題是演員能否演出里亞王自己也明說的他這場“內心的暴風雨”。

《里亞王》插畫

里亞開頭,不同于哈姆雷特和奧瑟羅,就是老胡涂,昏君也罷,暴君也罷,在封建社會頂端,卻只是一般,既不是英雄也不是惡漢,當然不是正面人物,然而也夠不上就叫反面人物。但是經過暴風雨,外在的與內在的,相激相蕩的煉獄式歷程,剛愎自用、作威作福的昏君以至暴君,身為國王落難與乞丐為伍,自己也變成乞丐的歷程,一下子升華而達到理想人格的境界,最后儼然像格羅斯特的兒子艾德加勸喻他同被加害到弄瞎了眼睛的老父所說的“成熟就是一切”(呼應著哈姆雷特的“有準備就是一切”),不得已和自己的既不守舊而亦忠亦孝的女兒考黛麗亞同歸一死而再一閃理想的光輝。里亞在落難的最低點,即在暴風雨場面和瀕臨瘋狂的一刻,達到了以窮苦大眾為懷的清醒境界的最高點,說出了:

赤裸裸的可憐人,不論你們在哪兒

遭受到這種無情的暴風雨敲打,

憑你們光光的腦袋、空空的肚皮,

憑你們穿洞開窗的襤褸,將怎樣,

抵御這樣的天氣啊?啊,我過去

對這點太不關心了!治一治,豪華!

袒胸去體驗窮苦人怎樣感受吧,

好叫你給他們抖下多余的東西,

表明天道還有點公平。

這是從現實的感觀得來的,后來的瘋話更足以證明:

什么!瘋了嗎?一個人沒有了眼睛就看得見這個世界的面目。用耳朵看吧:看那個法官怎樣痛罵那個微賤的小偷。聽,側過耳朵來:換一換位置,現在猜猜看,哪一個是法官,哪一個是小偷?你看見過一戶農家的狗咬一個叫化子嗎?……還看見過那個家伙逃避那條狗嗎?從那里你可以看到威權的偉大形象——狗當了道,人也就得聽話。

你這個流氓公差,停住你毒手!

為什么鞭那個妓女?你自己敞開背!

你一心只想拿她來干那個勾當,

卻為此而打她。放高利的絞殺騙小錢的。

衣衫襤褸,破綻里小惡大露,

錦袍掩蔽了一切。罪孽鍍了金鎧甲,

法律的長槍刺上去自己會折斷,

裹了破布條,侏儒的草管也穿得透……

似乎還恐怕強調得不夠,稍前還配有格羅斯特同樣的感受與幻想:

我是在看得見的時候摔了跤。

富足常促使人不經心,困苦反而會

于人有利……

來,把錢包拿去,你這個可憐蟲

受盡了災殃的折磨。我如今落了難,

正是你走了運。愿天道永遠如此。

讓窮奢極欲的富裕人感覺到

天網恢恢,別讓他玩忽神規,

麻木不仁,竟至于視而不見;

從此分配上清除了過分的享用,

人人有足夠的一份……

里亞在暴風雨場面所面對的人物事物形象,除非你睜著眼睛視若無睹,莎士比亞時代英國有圈地運動以及為之袒護的鞭打“游民”之類的法令,你無從否定。此中總是反映了資本主義原始積累的這個組成部分,給予無辜老百姓的殘酷災難,借權威顛倒一切是非的這一個歷史性現實。

同時,在偏偏是摩爾“黑鬼”有緣扮演歐洲文藝復興時期巨人型的一個方面的正派主角以后,《里亞王》繼續把丹麥王子悲劇里表現“瘋有瘋福”的傾向,以“瘋中有理”、“瞎了才看見”、“壞事變好事”之類的動作與言詞,進一步發揮到淋漓盡致,在全劇中簡直是鋪天蓋地而來,形成了這部悲劇的又一大特色。而這種“歪理”實質上不是辯證法又是什么呢?

《麥克白斯》以惡漢為主角,似乎不符合傳統正規悲劇的標準。但是麥克白斯開頭是衛國大將,以英勇立了大功,誘發了個人野心。一念之差,如水之就下,大開殺戒,愈演愈烈,終以自己授首結局。這種不像悲劇應有的處理,壞人得壞報,卻也像展示了辯證法的又一種表現態勢。這里是以高速度為特色。不像弒兄、奪嫂、篡位的哈姆雷特的對立面克羅迪斯,經過多少曲折,最終才由利劍、毒劍、毒酒三重圈套都落到自己頭上,麥克白斯自以為給自己傷天害理篡奪到的王位求得重重保險,一股腦兒向“血海”直沖,直撞上礁石,粉身碎骨。女巫所說的“丑即是美,美即是丑”,開頭是謎一樣不可解,不可參透,馬上就證明似非而是,顛倒了再顛倒過來,以詭辯形態展出了,倒是迅即得到辯證的兌現:薩奈姆樹林向頓西嫩果真走來了,前來挑戰報仇的麥克達夫果真不是“女人生下來的”漢子!

然而,正是到臨了,又顯得不可解。麥克白斯既然后來絕望到聽說麥克白斯夫人死了也滿不在乎,看穿了:

人生只是個走影,可憐的演員,

在臺上搖擺了,暴跳了一陣子以后

就沒有下落了。這是篇荒唐的故事,

是白癡講的,充滿了喧囂和狂亂,

沒有一點兒意義。

也看穿了女巫們捉弄他的預言都已經應驗,正像命定,最后到走投無路了,他還是不肯認輸,不“學羅馬那些傻好漢/拔劍自刎”,還是要“一死也至少披個鎧甲”,即所謂“將軍死在馬上”。怎么他卻又表現了當初作為大將衛國殺敵的英勇,又收斂了惡魔式的篡位暴君的殘酷猙獰相,發出了壯烈氣概呢?正是在這一點上,《麥克白斯》悲劇又不同于前三部悲劇,在這里,理想、道義不是從正面主人公身上恢復了最耀目的一閃光輝,而恰好是從末路的惡漢身上。麥克白斯是如此,狠毒勝過丈夫的麥克白斯夫人也只有到精神崩潰的夢游病境地才一顯人性的火花。這,一方面正是顯出了悲劇作者的悲觀到此已經深沉到不能自拔,同時,另一方面,悲劇作者,即使又在無意中從悲劇絕境里也隱約瞥見了理想、道義的最終勝利,希望、信心的最后恢復。

話又說回來,“四大悲劇”里以一死收場顯出光輝的主人公(包括例外的以惡漢身份結局的麥克白斯),總還是以高大形象使活下來收拾殘局者相形見絀,難乎為繼。福丁布拉斯竟也如此,凱西奧更談不上,艾德加和阿爾巴尼也好,瑪爾柯姆也好,最終也還都是配角而已。貫串“四大悲劇”,總像有一種宿命論,那又怎么說?實際上是一種決定論主宰了悲劇作者。“回天乏術”,社會發展的歷史條件注定了誰也難以超越。一開頭,“天生我偏要我把它重新整好”,哈姆雷特的使命感,接力式通過四部悲劇,到頭來,還是個“真糟!”。里亞王,照藍本或材料來源,原是復位的,莎士比亞想得遠為高明,偏叫他的女兒考黛麗亞從法蘭西帶兵回來為他興師問罪,功敗垂成,與老父一同被俘,先叫他一變而還以言歸于好,重得團圓為慰,樂天安命,以冷眼閱世為得計,卻在壞人一個個自取滅亡以后,偏又出于不可彌補的一點時會的差錯,在沖天憤怒中手刃也是為生活所迫而昧良心受命絞死考黛麗亞的兇手,結果也同歸一死。這一點也可以佐證劇作者的別具只眼。這些戲終都是時代的悲劇。

莎士比亞沿用詩劇體(當時戲劇都是詩劇體),為表達他匠心獨具的悲劇寓意,在語言上也得到了極大的方便,自不在話下。難得的是:劇中不僅在主角、副主角的口里,而且在許多配角以至“龍套”的口里,也經常說得出各顯個性的語言,聞其聲即似見其人。劇中人人脫口成詩,又人人并不千篇一律,分得出彼此,崇高的、莊嚴的、詼諧的、下流的,不一而足,不但因人而異,而且隨場合不同、心情不同,而時有同工的異曲。莎士比亞就能這樣用戲劇俗套而不為所囿,隨心所欲,駕馭條條框框,都得心應手。莎士比亞在“四大悲劇”中也可以破例搬出丑角,像中外高明的古典戲劇家一樣,還使用得恰到好處,有時偏叫小丑(莎士比亞時代專業弄人就叫“傻子”)表現為明辨是非、最通情達理甚至最高尚的人物,而另一方面又會叫冠冕人物扮演了小丑的角色。是非顛倒這種剝削社會的不公平本質,在莎士比亞筆下,總會通過這種再顛倒過來的戲劇處理,一快人心。

大悲劇卻又沿用了一些似乎淺薄的噱頭。“四大”當中,《哈姆雷特》和《麥克白斯》里有鬼。前者開頭不只是悲劇主人公單獨見到陰魂,后者始終只悲劇主人公一個人見到,但是鬼外又加了妖——女巫。后世評論家為莎士比亞屈從迷信開脫(其實信神也不是迷信嗎?)就說當時一般人都信鬼,大可不必;現代評論家借用精神分析學來大做文章,又是穿鑿附會(例如說哈姆雷特母子情分是歐迪浦斯情結)。其實,在莎士比亞筆下,里亞王自己都認識暴風雨既是外在的也是內在的,哈姆雷特和麥克白斯見鬼,也是內外統一、渾成一體的。這些戲劇噱頭的運用,在莎士比亞手里,也不同一般。為了烘托自己的高深命意,他使邊鼓也融入了悲劇的主旋律。

過去多少莎士比亞評論家,為了哈姆雷特是真瘋是假瘋,費過不少口舌,現在已經少見誰再如此作庸人自擾。胸中有不能一吐的塊磊,趁三分酒意發十分酒瘋,自屬人間常事。何況憂郁王子,在深重的精神打擊之下,在顧慮重重、不好輕易下手、以一報私仇為快的壓力之下,趁勢裝瘋明明是一種可以理解的策略,而劇烈刺激又不是明明害得莪菲麗亞真瘋了嗎?接下來的另三大悲劇里,瘋痕處處,也正可以發人深省。連奧瑟羅也一度口吐白沫,又居然在威尼斯派來的貴戚特使的面前手摑無辜的玳絲德摩娜,最后手掐她至死,在讀者或觀眾看來,本身也就是瘋狂行徑。連從沒有瘋過的麥克白斯一連串殺人如麻,也只好叫瘋狂行徑,而他的夫人后來也就真瘋了。更不用說里亞王,他在全劇里歷經了多長的真瘋階段,達到過瘋狂的頂點,而艾德加也就用裝瘋作為手段。瘋狂或者類瘋狂貫串了“四大悲劇”;越出了“四大”范圍,莎士比亞寫到《雅典人泰門》,正如有些批評家指出的那樣,劇作者好像自己都瀕臨精神崩潰的邊緣,借泰門口說出了一些精辟的道理,卻到了寫不成一部完整悲劇的地步。莎士比亞“四大悲劇”的思想、藝術的震撼力量,異乎尋常,即在于此。

以“四大悲劇”為中心的莎士比亞戲劇,三四百年來,從縱向說也好,從橫向說也好,流傳與擴散,既沒有中斷,也沒有止境。它們引起的詮釋與評論,層出不窮,各有能自圓其說、不乏一得之見的不同領悟、不同闡發,足見戲劇本身內涵的深廣。至于所引起的奇談怪論,愈到晚近,愈見頻繁,究其原因,明顯的出于三點:首先,無視已經過考訂、基本定型的戲劇文本;其次,忽視當時的歷史背景;第三,不理當時適應舞臺要求的詩劇體例。在這三點當中,第一點是主要的,因為不論今日各國與當時英國有多大的不同,我們單從戲劇文本也就在此時此地可以窺知彼時彼地的社會本質和劇藝程式。“四大悲劇”,正因為深入一時一地的實質反映又不囿于一時一地的表面錄像、刻板圖解,才在各時各地都具有廣泛的適應性和長遠的生命力,正是以特殊見一般。世界歷史就是在矛盾中發展,曲折中前進的,螺旋式的軌跡都有一段弧線彼此相應,彼此相似,所以有卓越成就的藝術品,對世界人民,總具有久長的欣賞價值、啟迪作用、借鑒功效。明乎此理,我們才更了解本·瓊孫把莎士比亞稱為“時代的靈魂”以后又說“他不是囿于一代而照臨百世”。

引言總是外加的,門外的,不得已而提供了一些線索,總不免給了叩門者以條條框框,開卷者盡可以先把這一套撇在一邊,徑自進門去面對作品(在這里的場合是面對盡可能相應保持原來面貌的譯文),到掩閱的時候,才讀讀這些肆言,以自己讀作品本身以后的感受、理解或疑問加以核對、檢驗或質詢。《哈姆雷特》本身就大可作為閱讀、觀賞莎士比亞“四大悲劇”的引子,而“四大悲劇”本身,合在一起,既是莎士比亞全部戲劇的堂奧,也未始不可作為研究莎士比亞全部戲劇的登門初階。

《莎士比亞悲劇四種》,【英】威廉·莎士比亞/著 卞之琳/譯,上海人民出版社·世紀文景,2021年10月版

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司