- +1

交通設施|路側管理是什么,怎么做

上海吳涇鎮街頭智能化EVC智能道路停車位。 ICphoto 圖

城市決策管理者和專業人員,往往顧不上細究看似不起眼的道路路側。但事實上,路側空間爭奪戰每天都發生——出租車網約車接客送客,外賣快遞送貨,共享單車停放,等等。這些爭奪會從路側蔓延到行車道,導致各種擁堵甚至事故。

有效利用路側空間,會使每個人受益。當前對路側空間的利用,通常是劃設停車位。而人行道上擺放的公共自行車、共享單車,臨街商鋪的餐點外賣,多是周邊居民剛需,它們頑強地和上下班的行人、自行車爭奪地盤。

在城市道路路側,人們最能體會城市生活中的安全、公平與合作。城市更新、社區在地養老,需要貼合當地居民需求的道路路側管理作為支持。快遞和外賣、共享單車、網約車更依賴路側進出便利、友好公平的環境。

路側管理是什么?

我國道路技術標準體系,對功能著墨甚少。譬如,城市道路分為快速路、主干道、次干道、支路四類,以機動車通行效率和流量為依據,缺少對功能的分析和強調;公路分類也類似。這樣無法在技術體系里闡明路側的需求,以至于實踐中,由于缺乏路側因素,商業區、居住區和郊區的干道或支路的形式和管理政策并無多大區別,限制了當地商業和公共服務發展,抑制了居民需求。路側空間競爭也因缺乏對應規則導致安全和通行問題。

路側是城市為居民提供公共和商業服務的具體場所。早幾年,我國曾流行過完整街道、街道設計的理念,多在路側空間做文章,是路側管理工程實踐。如不改進我國道路相關標準,不完善道路功能和路權的技術體系,會導致路側管理及街道設計、完整街道缺乏現有標準規范支撐。最后只能形似,卻無法服務居民。

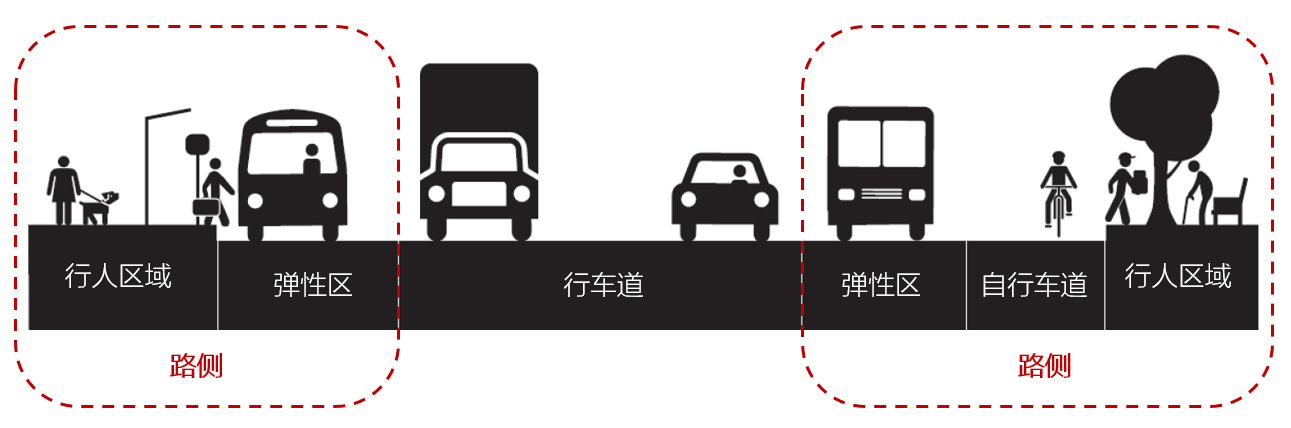

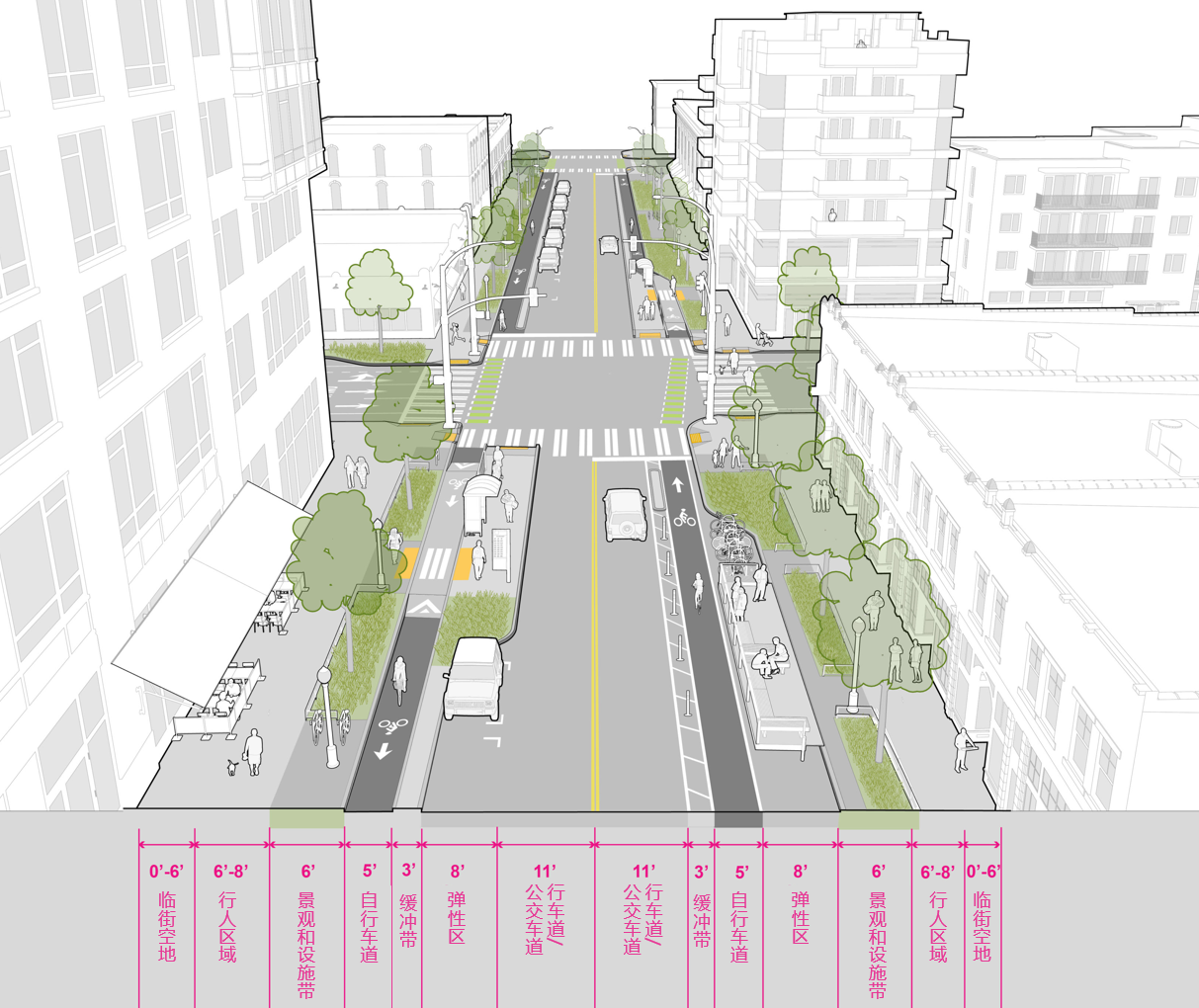

路側管理的路側概念,是由其路上實現的功能來定義其范圍,指那些位于道路外側,提供人員、貨物進出的區域。在實際道路斷面,可依據其日常使用功能,劃分幾個不同區域。

如下圖,有居于道路中央、用于通行的行車道;有功能多樣,可做停車位也可做公交站的區域,稱為彈性區;還有居民和行人使用的行人區域等。這張圖中,左側的行人區域、彈性區就是路側,右側的行人區域、彈性區、自行車道也是路側。路側與行車道區域一起提供這條路的通行和在地服務功能。

有時路側概念,也用路緣石作為基準線。路側指路緣石兩側位置(curbside),向內側延伸到行車道,向外側延伸到人行道。

行人區域:由臨街空間、行人和綠植景觀區組成,包括人行道、種植區、公共汽車候車亭、人行道咖啡館和自行車架。

行車道: 主要用于車輛行駛目的,行車道可無限制車輛類型,也可專門服務于特定模式,如公交車道或自行車道。

彈性區:人員和貨物運送必不可少的區域,為用戶提供了分隔、通道和儲存空間,供用戶在人行道和行車道之間的人或物過渡。該區域可包含沿街多種用途,包括:公交站點、商業配送、路邊停車、出租車區、載客區和共享車輛、自行車的區域。source: From Curb Space to Flex Zone,Seattle DOT,2017

路側是實現機動車通行與居民貨物進出路邊建筑物、停車場、公園的交匯區域,用途很多,是商業運輸的貨物交匯,也是人員通勤的換乘交匯,還是社交、生活便利的交流場所,等等。有時各個主體會有時間或空間上的互動、競爭、沖突,路側管理就是制定政策分配用路人使用道路路側空間權利的過程。簡而言之,即路權分配管理。

我國路側空間管理實踐,有些被行政管轄權分離。譬如一些城市的人行道歸城管部門管理,行車道歸交警部門管理,路邊停車位歸城投公司劃設,等等。路側的交匯空間,以路緣石為界,分多個行業部門管理,常被各部門規章制度硬生生阻斷。譬如,大部分道路上設置全路段禁止停車標志,禁止全路段上下客,斷絕了路側交匯可能,只為滿足行業部門管理考核要求。又譬如,上圖的彈性區,即便是生活區支路,也常被劃為機動車道。這些路上的具體管理政策,會導致司機為找停車位不得不繞行,停停走走,使得整個路段混亂,也降低城市客貨運的效率。而增加機動車道,去除彈性區,則時常違背本地上下客剛需,實際使用中導致混亂,減少通行能力,得不償失。

因地制宜應是對老百姓身邊公共服務的要求,也是專業人員的技術能力。路側管理就是因地制宜的技術。

當前,許多城市的路側商業價值,通常會簡單統一采用路側停車收費的方式體現,沿線能劃盡劃,設滿路邊停車位,居民和臨街商鋪業主的需求常被忽視,更難有合適的機制讓周邊居民參與路側空間管理政策的討論和制定。

城市政府,包括區縣、街道兩級基層政府,有權用路側管理作為杠桿,改變轄區的城市交通秩序。但當前,政府通常將這些行政管理權分別賦予交警、城管、城投公司等。這容易導致這些單一職能部門不斷提高自身管理訴求,忽視路側空間多方利益。綜合管理被幾個單一職能部門分隔,整體利益常和單一職能部門的局部利益沖突。這是城市政府要解決的煩惱。

路側管理雖是路權分配的管理技術,但更多是體現在城市政府的機制創新能力,政策和機制創新才是路側管理核心。

路側管理管什么?

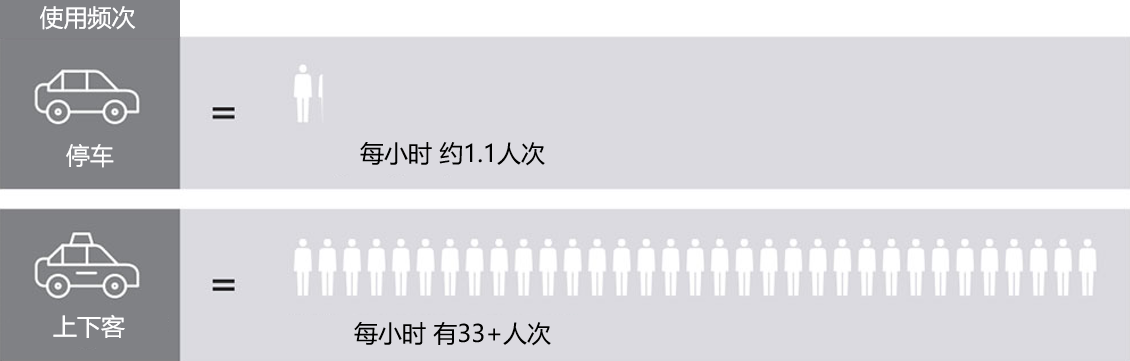

跑在路上的車輛,通常有目的地要去。目的地可能是停車場。但也可能只在路邊,譬如,路邊接人一起上班。不妨看下NACTO這組數據(Curbside Management Strategies For Improving Transit Reliability,2017)來了解路側效益。

“在洛杉磯市中心,只有 7%的顧客開車到達,而46%的顧客通過公共交通到達。在紐約布魯克林,33%的顧客乘坐公共汽車。在舊金山市中心,90%的顧客乘坐公交或步行到達。”對于路邊停車位,NACTO的數據認為:“一個路邊停車位每天只能容納15輛車,而一個公交車站可以容納1000 名乘客。”“殘障人士的無障礙進出通道也很重要,在大多數城市,路緣石不符合美國殘疾人法案(ADA)的進出標準。”

source:Graphics by Haisam Hussein; graphs courtesy Stantec's Urban Places, based on NACTO data.

從數據看,方便進出的路側帶來的效益可觀。譬如更多人流量、減少小汽車使用頻率、提高公交分擔率等。不過,要實現良好的路側管理,仍應做許多功課。譬如,要先對選定道路做周邊居民出行規律的調查,周邊路網功能分析及商業應用的調查等,實質在做流動性(mobility)和可及性(accessibility)分析。

流動性和可及性分析,在我國規劃領域有提及,但在工程設計和建設上卻鮮少使用。我國道路分類標準與歐美差異較大,已建成的道路和路網,規范指標多考慮車輛通行,以速度和流量為核心指標,以機動車需求確定道路橫斷面,較少考慮車輛與其他交通工具、周邊土地使用的關系。因此,很難體現流動性和可及性概念。而在歐美城市的路網規劃、建設、運營過程中,流動性和可及性概念,是貫穿道路全壽命周期的衡量指標,評價的是人和物的運送效率。如果效率出問題,則會得出差評,不得不想法改進。路側管理就是這種為實現路網流動性和可及性的技術,存在于規劃、建設、運營任一階段。

我國道路建設、管理的技術體系對路側管理無感,是因評價指標缺乏流動性和可及性概念,也缺乏相應技術體系和評價方式。路側需求雖真實存在,但技術層面卻是透明。這也是完整街道難以在國內長期應用的原因——缺少評價和考核工具,怎么可能走得遠呢。

道路的建設或改造,需要設計期間多做調查,多思考地塊便利接入,用流動性和可及性衡量指標評估設計成果。畢竟,人們出行是到一地去,不是為開車而開車。開車有速度效率的需求,但上下車也要講速度和效率,如果路網只管開車方便,而上下車要轉悠半小時找地方,那不如走路過去。在生活區商業區支路上全路段禁停的政策,忽視了路側管理帶來的效率和活力,不了解路側管理該管什么。

那么,路側管理究竟要管什么?

市區街道上熙熙攘攘。地鐵、公共汽車、小轎車、自行車和卡車等,要送人和貨物到目的地。人行道為行人提供等車空間,或沿路步行到目的地。路側管理要解決路上開車和上下車都要方便的難題。

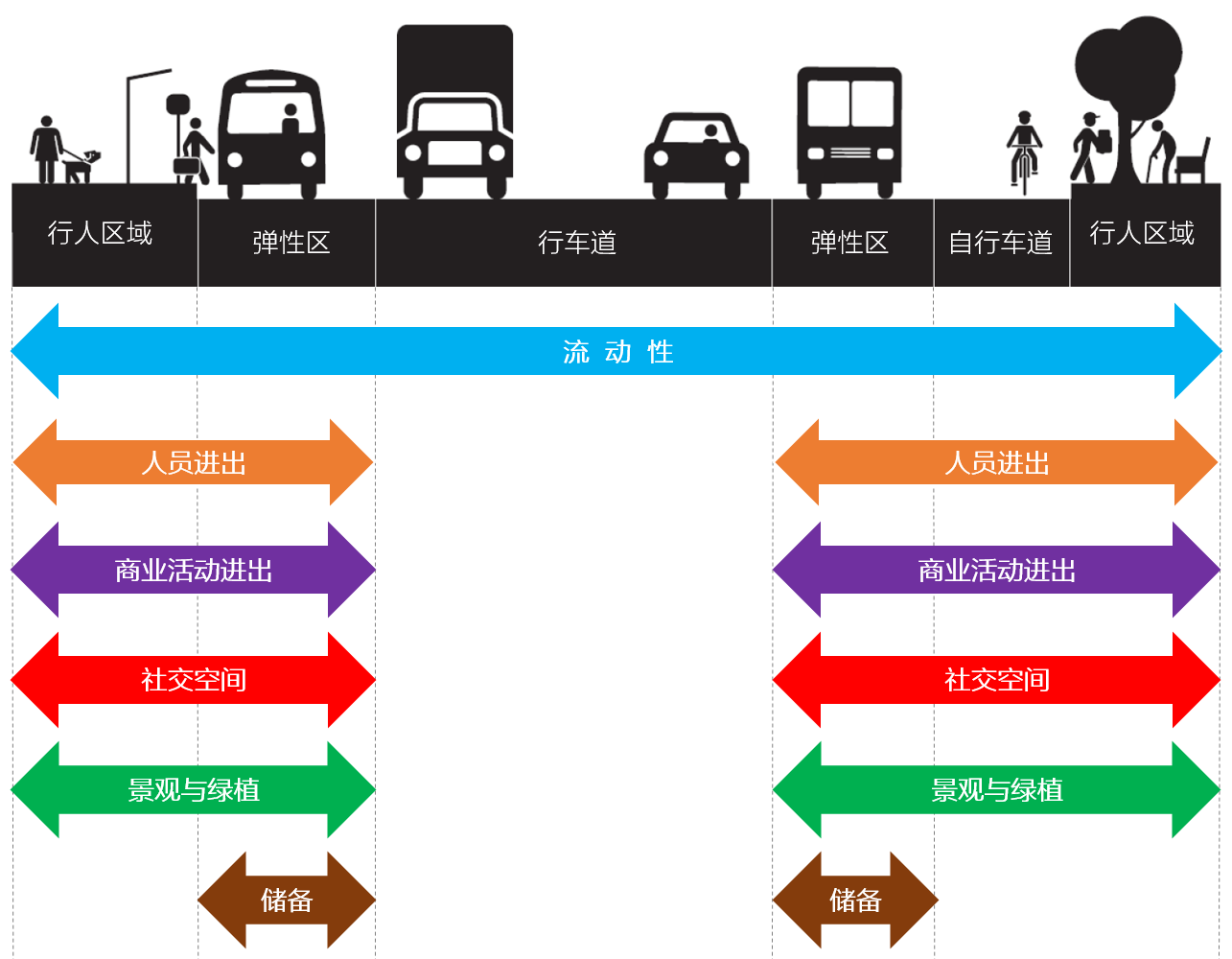

路側管理要解決人們的沿路等待、停車、叫車、上下客需求;在沿路空間聊天、逛店或喝茶需求;商業所需的送貨,公共服務所需的清運垃圾等。路側管理,是為滿足這些活動而進行的道路空間路權管理,具體如下:

流動性: 提高流動性,有效提高人員和貨物的運送效率;

人員進出:便利人員進出,提供措施提高人員上下車效率,換乘效率;

商業活動進出: 讓商業物流和服務能按時到達客戶手中;

社交空間: 提供有活力的社交空間,便利街邊的交談、喝茶等活動,提升街道的商業價值;

景觀與綠植:保持道路整潔,通過種植和行道樹、種植箱,設置路緣延伸和雨水花園增強環境可持續性,提高雨水排水和蓄水能力,并增加建筑環境的美學條件,從而提升道路健康程度;

儲備:為沿街的公共服務、安全服務(交通、治安、消防等)提供儲備空間,提供公共汽車中途停留和中轉、車輛的長期停車。

這些路權管理的內容,需要調查當地各種交通活動具體數據,根據現有法規和標準可提供的工具,形成具體方案。路側管理的土建、交通工程措施并不復雜,復雜的是,在具體道路上,如何形成路權管理機制和公約。譬如,臨時停車的時間長度,送貨貨車的停車位置和停車時長,等等。

這些有具體數字的管理制度,得與需求吻合,并體現公平,獲得相關利益方的認可。好的路側管理方案,需要有一兩年時間,在競爭和妥協中達成。

路側管理,并不是街道景觀提升,更不是商業街改造。而是居民用路權的平衡和優化,其中的機制才是核心內容,最終形成漂亮街景、舒適尺度,也只是良好機制的副產品。

source: Seattle Right-Of-Way Improvements Manual,streetsillustrated.seattle.gov

source: Curbside Management: Best Practices, Mallory Baker, 2020

路側管理的工程措施

了解工程措施的內容,對理解路側管理機制大有助益。路側管理工程措施的目標是支撐政策落實。目的是:以需求為衡量方式,平衡不同模式的出行方式,改進不同模式的服務水平,并從路側管理過程中實現收支平衡。

對城市而言,路側管理雖然最初只能出現在一兩條道路上,但路側管理應是一個城市或某些區域的運行機制。人或物的進出,并非只發生在一兩條路上,而是發生在路網的不同道路上。并且,路網要形成統一規則,才能讓城市居民輕松判斷和預測。商業區、生活區里便于進出的道路越多,越會激勵人們使用出租車、網約車、公交出行;只是一兩條路的改進,不會形成對人們出行優化選擇的激勵。路側管理能改善城市居民的出行質量,也會降低城市的整體能源消耗。路側管理應是城市層面的政策,既需在運輸規劃和管理政策層面琢磨,又要結合社區情況在具體路段上沿街調查并落地。

而具體在一條路上落地,要有足夠長時間。前期要對路段進行觀測和數據收集。工程措施的目標里,有公平的要求,也有收支平衡要求,即算出有多少車來,了解各類活動頻率,哪些人、店鋪從路側管理獲利。這些活動產生的車輛停靠、停放或裝載貨物,哪些可收費。諸如此類細節,都要用數據測算。

我國一些城市,把路側區域統一劃為停車位,常被許多車輛停滿,難以便利上下客,降低了人們逛街的意愿,從而損害沿街商業。這也鼓勵了有錢就可長時停放的做法,讓一些應急車輛難以找到合適位置,損害安全和公平。

路側管理應尋求公平、安全和合作,工程上應努力實現這些政策目標。對沿街路側區域,工程措施應依照出行需求和公平目標,設立合適的停靠、出入位置,設立禁止上下車位置,等等。這些位置要有具體寬度、長度的規定,還需要有清晰的標志、標線,公告路側管理具體規則。

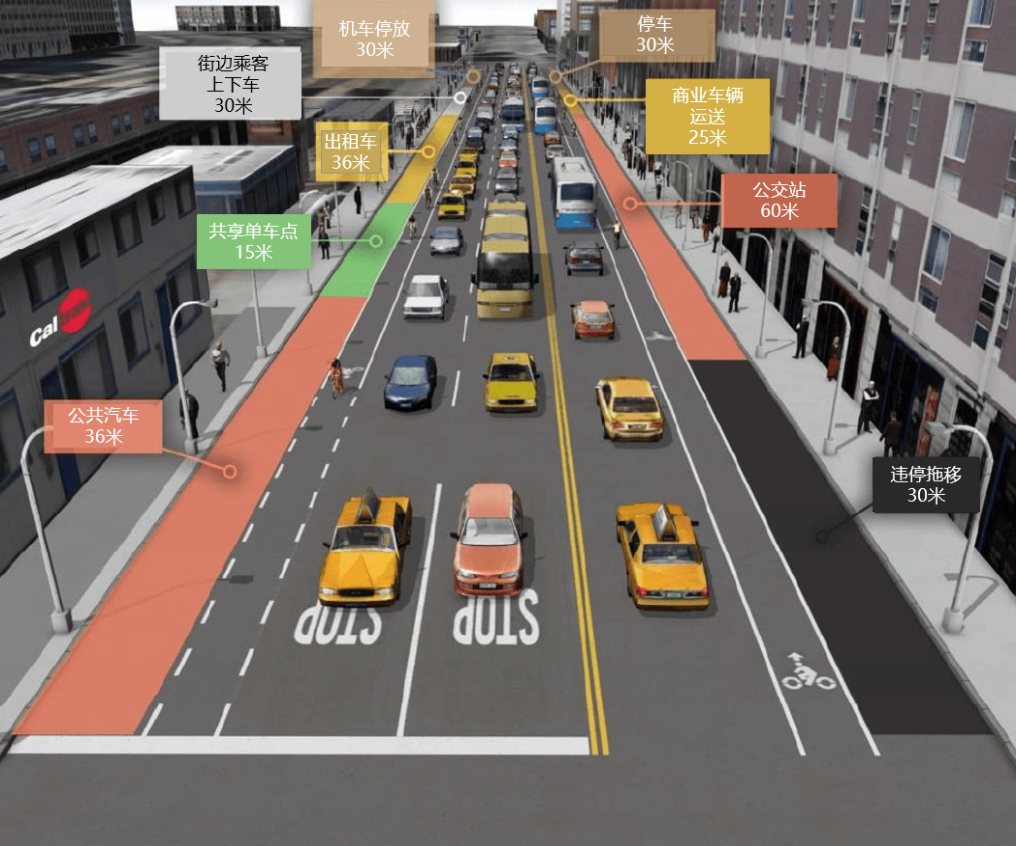

下面第一張圖的案例,是一家咨詢公司為舊金山做的路側管理方案,體現了路側位置路權使用的多樣性和緊湊性,也能用流動性(mobility)和可及性(accessibility)的指標評判。路側管理每項具體措施,都可用類似指標衡量。以下列舉一些圖片來說明。

source: 路側管理的斷面實列,CityEngine,David Wasserman,esri.com

source: Seattle Right-Of-Way Improvements Manual,streetsillustrated.seattle.gov

道路的斷面依據需求被仔細劃分,利用空間的組織,提供便利各類人群的需求。

上圖臨街空地被用于臨街商業,可以聚會、聊天等;在彈性區設置了公交站、Parklet,便于行人休息等候。

Parklet是路側管理的新形式,人流量較大時,可起到轉換、停留、商業運營的作用。Parklet的用地是從人行道向行車道路側擴展出的區域,也即在彈性區位置,可增加人行道使用空間并提供服務。Parklet通常做在當地之前設立的停車位上,占據已有的一個或多個停車位長度,與人行道等高,有些采用與人行道同樣鋪裝方式,寬度不超過停車位寬度。

Parklet提供一個停下、坐下和休息的地方,可舉行一些街頭活動,也可做成與多種交通換乘的轉換點,甚至作為公共設施出租給餐館。或者提供綠化、公共藝術作品等。

source: Curb Appeal: Curbside Management Strategies for Improving Transit Reliability,NACTO,2017

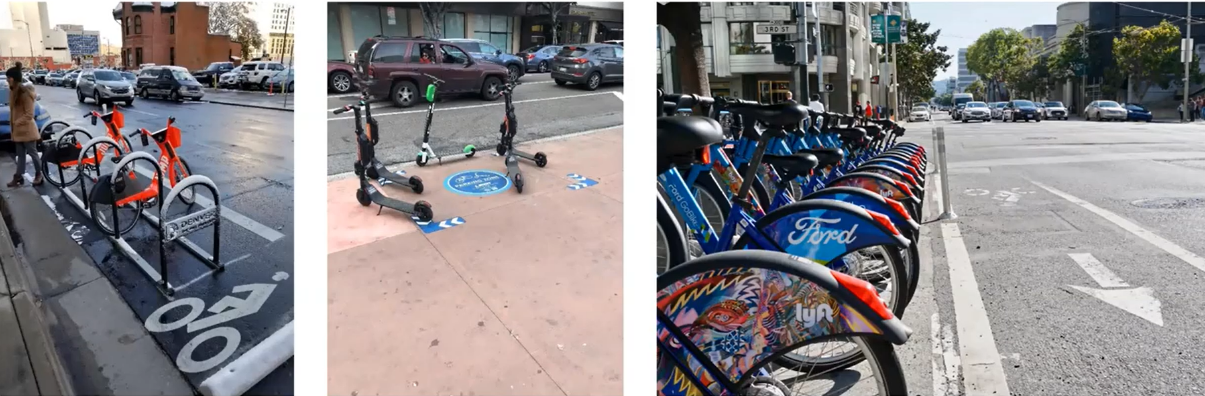

路側管理大量利用標志標線實現,通常在路側清晰表達確切位置的使用規則,即聲明路權。大致包含時間、位置、功能、允許或不允許的規則(費用、拖車等)。有時會出現一片凌亂的桿件。不過,路側管理里,規則比景觀更重要。新技術興起帶來了路側空間的重新適應。共享小型交通工具,占用了公共場地,但提供了出行便利。公共場所是否該成為新技術公司的營業場所,是路側管理落地時要平衡的問題。

source: Curbside Management: Best Practices, Mallory Baker, 2020

路側管理的工程措施有很多,有現成工具如完整街道、交通寧靜化(traffic calming)的技術支撐。我國城市路網的規劃、建設思路、交通組成與歐美國家有諸多差別。我國很多城市,有高達30%左右的電動自行車分擔率,而歐美只有自行車而無機動性能相差很大的電動自行車。要做更多調查、走訪,了解真實的路側需求,才可能做出切合所在城市路側管理的工程措施。

路側管理技術不難,但關鍵的調查、走訪和政策妥協,卻常被跳過。許多規劃設計項目,只以滿足標準規范為評價標準,少有關切百姓需求、政策設計的。專業人員可能在需求調查和政策設計方面并無經驗,相關專業能力或也不足。當前許多類似路側管理的應用,缺乏足夠調查和政策設計,急匆匆上馬,只側重景觀設計漂亮或高科技感,周邊居民少有獲得感。這也會使這些項目不可持續。

路側雖是城市不起眼的空間,但各種出行方式在路側的競爭,足以影響每個居民對城市公平、安全和整體形象的判斷。這些居民日常出行的高頻場所,即便不起眼,也應是城市管理的大事情。

(作者郭敏系杭州交通工程師)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司