- +1

東京神保町淘書記|叢文閣書店:大隱隱于市

卷首白鳥執筆的序言,寫得鋒芒畢露:“露西亞之役(日俄戰爭)后,經營滿洲、開發朝鮮之重任,頓落于我國國民之肩。余由是呼吁當前之要務,乃對于滿韓等地,進行學術上之根本性研究。要而言之,一為滿韓經營之實際需要,二為純粹學術之考慮也。”開門見山后,他接著寫道:“然時至今日,吾輩對此處幾多民族競爭不息之白山黑水,仍有暗云深鎖之感。須知此半島之風云激蕩,常發軔于滿洲曠野,事關我國國運之消長,此古今一也。故究明此處民族競爭之真相,知悉現今局勢之由來,乃今后史學之轉轍所向,雖經世家,亦不可等閑視之矣。”

貫徹了這種“以史經世”理念,《滿洲歷史地理》第一卷的篇目,依次是白鳥庫吉《漢代的朝鮮》,稻葉巖吉《漢代的滿洲》,箭內亙《三國時代的滿洲》、《晉代的滿洲》、《南北朝時代的滿洲》,以及松井等《隋唐二朝高句麗遠征的地理》、《渤海國的疆域》。第二卷按順序為松井等《遼代的滿洲疆域》、《金朝的滿洲疆域》、《由許亢宗<行程錄>所見遼金時代的滿洲交通路》,箭內亙《東真國的疆域》、《元朝的滿洲疆域》、《元明時代的滿洲交通路》,以及稻葉巖吉《明代遼東的邊墻》、《建州女真的原住地與遷住地》、《清初的疆域》。

看題目可知,所有論文都關于地理及軍事,實證色彩強烈。當時白鳥庫吉根據每位學者的專長,讓他們各自負責一個斷代,最后連綴成通史。這種寫法,最早是19世紀末20世紀初,阿克頓勛爵(Lord Acton)編“劍橋歷史叢書”時的創造。阿克頓是英國人,師從德國著名歷史學家蘭克(Leopold von Ranke);蘭克的另一位學生李斯(Ludwig Reiss)則于1887-1902年在間東京大學任教,白鳥庫吉即出于其門下。考慮到東京學派與蘭克史學的血緣關系,便能理解為何《滿洲歷史地理》與“劍橋歷史叢書”的體系殊途同歸了。

此期刊采用大開本精裝,純白封面。刊名用小篆凹印于書脊,書皮隆起一條條褶皺,質感猶如洋裝書。一百多年過去,外面的函套接近分崩離析,但還是頑強挺立著,猶如宮殿傾頹后殘存的梁柱。函套是日本人做書的一大創造,作用是隔絕空氣,減緩書的氧化,還可代書本承受各種落灰、磕碰和刮擦。在日本,凡是嚴肅的學術書籍都必帶函套,這除了美觀外,亦包含某種“藏之名山”的期許。中國出版社也偶爾也采用,比如上海書店80年代初影印的《四部備要》和《天一閣藏明代方志選刊》,也是非常精致,令人愛不釋手。

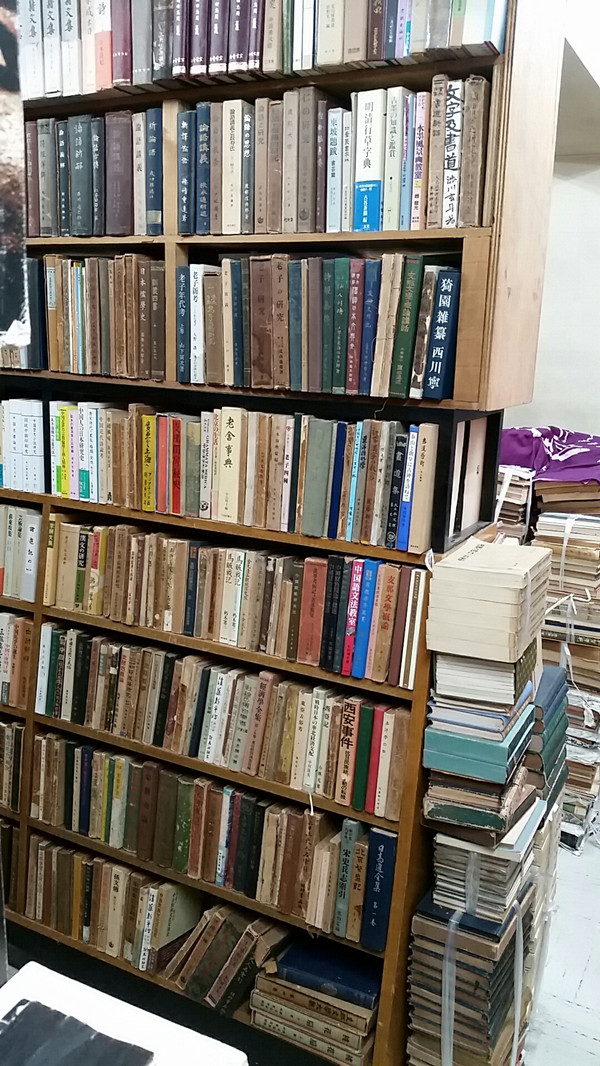

叢文閣的兩架書志學,是吸引我來的另一個原因。

買《新編明代史研究文獻目錄》時一開始沒有標價格,我只好把書拿到收銀臺詢問,老板看了一眼書后,回答道:“2000日元”,然后慢慢抬起頭,微笑著對我說:“這本可是山根先生送給中嶋先生的哦,你懂的吧?”

我笑著點頭,兩位都是東洋史學家、也是1963年成立的“古典研究會”第一批會員。山根幸夫專攻明史和中日關系史,著作極多,難以列舉。中嶋敏1910年出身于靜岡縣,1933年憑論文《北宋年間西夏與吐蕃之關系研究》畢業于東大,專攻宋史和中國經濟史。他先任職東方文化學院研究所,加入由經濟史學家加藤繁(1880-1946)主持,聚集了中山八郎、佐久間重男、西嶋定生等青年才俊的“歷代正史食貨志研究會”,在翻譯《漢書·食貨志》的同時,漸得實證史學之蹊徑。

正史食貨志的翻譯,除了中譯日外,還得對諸如“子粒”、“鹽引”、“折色”等疑難詞,做詳細的注解,故工程量浩大,非一人之力可就。在幾代人的接力中,加藤繁完成了《漢書》、《舊唐書》、《舊五代史》部分,和田清完成《明史》(上、下)和《宋史》(一)部分。兩人過世后,中嶋敏陸續將《宋史》的(二)到(六)和《晉書》補齊,另有文集《東洋史學論集》問世。山根、中嶋兩人,既是東大校友,又是同行,來往想必不少。所以這本目錄除了山根的題簽以外,還夾了一張小巧的信箋,上面寫道:

前略。秋も終わりに近づき、朝夕寒さも厳しく存って參りましたが、益々な清祥のことと拝察しております。さて久しく念願しておりました《明代史研究文獻目録》が完成しましたので、一本をお送りさせて頂きます。御利用いただければ幸甚です。尚貴大學の研究室あるいは図書館に一本購入して下さるようお願いもうしあげます。

向寒のみぎり、くれぐれも御自愛のほど祈りあげます。

山根幸夫

但就在贈書翌年,山根的身體狀況開始惡化,根據其自編的《略年譜》(載于《中國研究に生きて第三》,2004年,汲古書院),出入病院的記錄明顯增多。更添凄涼晚景的是,與仁井田陞、榎一雄、阿部隆等同一批但早去世的學者不同,山根在生命的最后幾年,親眼目睹了日本東洋史學界后繼乏人的頹勢:02年底,日中學術懇談會解散;03年初,延續了半個多世紀的東洋文庫明代史研究會亦消亡,82歲的山根“整理研究室的圖書、資料,將必要的物品拿回自宅,剩下的或轉讓,或出售,或干脆丟棄”,此時他自己的生命,也只剩下兩年了。

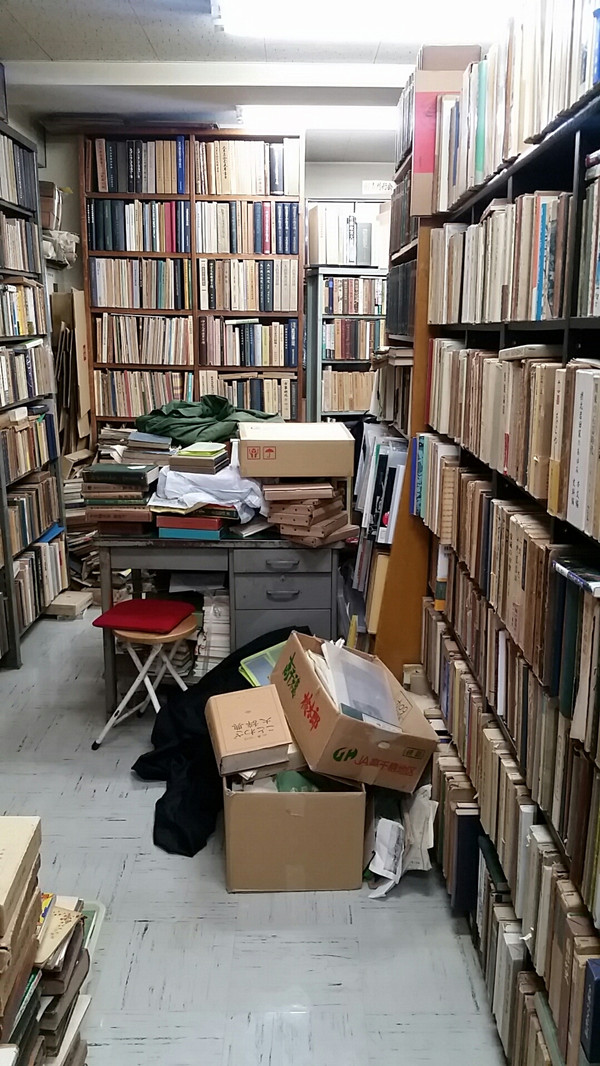

據店主矢島好夫說,這張桌子一開始是給顧客看書用的。因為店里常有歐美、中國、韓國的學者慕名前來:“即使是便宜的古書,不也應該好好看下內容后,再決定買不買嗎?至于椅子嘛,這是給上了年紀的顧客們準備的。”開業近半世紀后,第一代店主和夫人都年近古稀,但最近店里常有個年輕店員在忙上忙下,從三人的對話判斷,估計就他們的長子。所以不出意外的話,叢文閣應該也能像日本大部分家族企業那樣,通過長子繼承制延續下去。

由于我每次去,都要翻江倒海地把很多書抽出函套看一遍,所以結賬時,總不免泛起些絲羞愧。最后書價通常只有幾千日元,但老板每次都給我包好油紙,再扎上根皮筋。回國前最后一次去時,買了學習院東洋文化研究所64年影印的朝鮮《三國史記》,底本用李朝中宗七年慶州版,為現存最早版本。收完錢,老板正準備彎腰抽油紙時,我趕緊說:“沒關系,這樣就可以了,我可以放包里。”道謝后下閣樓,徑直穿過喧嘩的十字馬路,再走幾步回頭看時,半米見方的店牌,早已經隱沒在穿梭的人流中了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司